Учебники / Глыбочко урология

.pdf

Анатомия почек, мочевых путей и мужских половых органов |

|

61 |

|

|

|

Простата

Простата (prostate) — непарный орган мужской половой системы. Ее секрет входит в состав спермы и стимулирует подвижность сперматозоидов.

Топография. Располагается в полости малого таза, спереди от нее находится лобковый симфиз, сзади — прямая кишка, сверху — мочевой пузырь, снизу — мочеполовая диафрагма.

Внешнее строение. Выделяют основание железы (basis prostatae) (обращено вверх) и верхушку (apex prostatae) (обращена вниз), переднюю (facies anterior), заднюю (facies posterior) и нижнелатеральную поверхности (facies interolateralis). У простаты выделяют две доли: правую (lobus dexter) и левую (lobus sinister). Участок органа, выступающий на задней поверхности основания, называют перешейком простаты (istmus prostatae), или средней долей (lobus medius).

Внутреннее строение. Снаружи простата покрыта капсулой (capsula prostatae). Простата состоит из железистой ткани (parenchyma glandulare), которая образует простатические железки (glandulae prostaticae) (30–40 до- лек), и мышечной ткани (substancia muscularis), которая, концентрируясь вокруг мочеиспускательного канала, образует дополнительный непроизвольный сфинктер мочеиспускательного канала.

Протоки железистых долек открываются в предстательную часть мочеиспускательного канала простатическими проточками (ductuli prostatici).

Бульбоуретральная железа

Бульбоуретральная железа (glandulae bulbourethralis, куперова железа) — парный орган, выделяющий вязкую жидкость, защищающую слизистую оболочку мочеиспускательного канала от раздражения мочой. Имеет округлую форму, плотную консистенцию, диаметр 0,3–0,8 см. Бульбоуретральные железы по строению являются альвеолярно-трубчатыми. Эти железы располагаются в толще мочеполовой диафрагмы, позади перепончатой части мочеиспускательного канала. Протоки желез (ductus glandulae bulbourethralis) тонкие и длинные (около 3–4 см), прободая луковицу полового члена, открываются в губчатую часть мочеиспускательного канала.

62 |

|

Глава 2 |

|

|

|

Наружные мужские половые органы

Мошонка

Мошонка (scrotum) представляет собой кожно-мышечный мешок, разделенный перегородкой (septum scrota) на две изолированные камеры, в каждой из которых находится яичко.

Мошонка располагается книзу и позади от корня полового члена. Слои стенки мошонки соответствуют оболочкам яичка.

Мужской половой член

Мужской половой член (penis) — непарный орган, состоящий из пещеристых и губчатого тел, внутри губчатого тела проходит мочеиспускательный канал.

Внешнее строение. Выделяют корень (radix), тело (corpus) и головку полового члена (glans penis). У головки различают наиболее широкую часть — венец головки (corona glandis) и суженую шейку головки (collum glandis). Верхнепереднюю поверхность тела полового члена называют спинкой. При переходе с тела на головку, в области шейки полового члена кожа образует складку — крайнюю плоть. При переходе с крайней плоти на нижнюю поверхность головки образуется уздечка крайней плоти (frenulum preputii); между крайней плотью и головкой полового члена находится полость крайней плоти (cavitas preputii), которая кпереди открывается отверстием, пропускающим головку полового члена при отодвигании крайней плоти кзади. На внутреннем листке крайней плоти открываются сальные железы (glandulae preputisles), которые вырабатывают смазку (smegma preputii).

Внутренне строение. Половой член состоит из двух пещеристых тел (corpora cavernosa penis) и одного губчатого тела (corpus spongiosus penis). Задние концы пещеристых тел образуют ножки полового члена (crura penis), которые прикрепляются к нижним ветвям лобковых костей.

Анатомия почек, мочевых путей и мужских половых органов |

|

63 |

|

|

|

Губчатое тело расширяется кзади, образуя луковицу полового члена (bulbus penis), кпереди — головку полового члена (glans penis). Внутри губчатого тела проходит мочеиспускательный канал, который открывается на головке полового члена наружным отверстием мочеиспускательного канала (ostium uretrae externum).

Пещеристые и губчатые тела покрыты белочной оболочкой (tunica albuginea), от которой отходят соединительнотканные перегородки. Эти перегородки ограничивают каверны (полости), которые при эрекции (напряжении полового члена) заполняются кровью.

Три тела полового члена окружены поверхностной и глубокой фасциями, лежащими под подкожной клетчаткой. Снаружи от подкожной клетчатки располагается кожа.

КЛЮЧЕВЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

■■ Мочевыделительная система состоит из мочеобразующих органов и мочевыводящих органов. К мочеобразующим органам относятся почки, а к мочевыводящим органам — мочеточники, мочевой пузырь, мочеиспускательный канал.

■■ Почки — парные органы, располагающиеся в забрюшинном пространстве. Правая почка находится на уровне ThXII–LIII, левая — на уровне ThXI–LII. Правая почка лежит ниже левой: XII ребро пересекает ее на границе средней и верхней тре тей, левую почку — приблизительно посредине. Размеры почки 10–12 × 5–6 × 4 см, масса 180–200 г.

■■ Мочеточники и мочевой пузырь являются полыми органами, состоящими из трех оболочек: слизистой, мышечной и адвентициальной. На протяжении мочеточников имеются три анатомических сужения его просвета: в месте перехода почечной лоханки в мочеточник, в месте перехода мочеточника в полость малого таза, в пределах стенки мочевого пузыря.

■■ В стенке мочевого пузыря имеется подслизистая основа, а мышечная оболочка представлена тремя слоями мышечных волокон (наружного и внутреннего — продоль- ных и среднего — циркулярного) . Мышечные волокна всех слоев мышечной оболочки называются в целом мышцей, выталкивающей мочу (musculus detrusor urinae).

■■ К наружным мужским половым органам относятся половой член и мошонка, а к внутренним — яичко, придаток яичка, семенной канатик, семявыносящий и семявыбрасывающий протоки, семенные пузырьки, простата и бульбоуретральные железы.

64 |

|

Глава 2 |

|

|

|

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. Какое положение занимают почки по отношению к брюшине? 2. Назовите части мужского мочеиспускательного канала.

3. Назовите сегменты почки и их проекцию на поверхности почки. 4. Каковы особенности почечного кровотока?

5. Что относится к наружным мужским половым органам? 6. Что относится к внутренним мужским половым органам?

7. В какой последовательности располагаются почечные сосуды и мочеточник в воротах почки по направлению спереди назад?

8. Как называется мышечный слой стенки мочевого пузыря?

9. Как называется часть слизистой оболочки мочевого пузыря в области его дна, лишенная складок?

10. Назовите части мочеточника.

11. Назовите сужения мочеточника.

12. Назовите части мочевого пузыря.

13. Назовите внутренние мужские половые органы.

14. В какой части яичка расположены извитые канальцы?

15. Сколько долек у яичка?

16. К какому краю яичка прилежит его средостение?

17. Назовите последовательно отделы мужской половой системы, по которым следуют сперматозоиды при семяизвержении.

18. Назовите части семявыносящего протока.

19. Какие анатомические образования входят в состав семенного канатика?

20. Как называется проток, образующийся при слиянии ампулы семявыносящего протока и выделительного протока семенного пузырька?

21. Перечислите функции простаты.

22. Назовите основные анатомические образования, формирующие половой член.

23. Назовите части мужской уретры.

24. Назовите сужения мужского мочеиспускательного канала.

25. Назовите изгибы мужского мочеиспускательного канала.

26. В какую часть мужского мочеиспускательного канала открываются выводные протоки бульбоуретральных желез?

3Физиология почек, мочевых путей и мужских половых органов

Физиология мочевыделительной системы

Функциипочекнаправленына обеспечениегомеостаза(гомеокинеза) — по- стоянства объема, состава и свойств внутренней среды организма. Различают выделительную (экскреторную) и невыделительные функции почек.

Выделительная функция почек обеспечивает удаление из организма конечных продуктов распада веществ, воды, солей, вредных и некоторых лекарственных веществ.

К невыделительным функциям почек относятся:

■метаболическая — обеспечивает постоянный уровень содержания в крови белков, углеводов, липидов;

■защитная — связана с экскрецией ими чужеродных и вредных для организма веществ;

■инкреторная — обусловлена образованием эритрогенина (вещества, регулирующего образование эритроцитов), проренина (вещества, регулирующего сосудистый тонус и секрецию альдостерона надпочечника-

ми), активацией витамина D3, синтезом брадикинина, простагландинов, активаторов плазминогена (урокиназа), факторов свертывания крови. Поддержание гомеостаза почками обусловлено их участием в регуля-

ции ионного состава крови, кислотно-основного состояния крови (рН), водного баланса, осмотического давления, гемостатических реакций организма.

Основной структурно-функциональной единицей почки является нефрон . Нефрон состоит их двух частей:

■сосудистого клубочка;

■канальцев.

65

66 |

|

Глава 3 |

|

|

|

Несколько канальцев открываются в собирательную трубочку. Сосудистый клубочек представляет собой сеть капилляров, на которые распадается приносящая артериола. При слиянии они образуют выносящую артериолу, по которой кровь оттекает от клубочка. Сосудистый клубочек находится в капсуле Боумена. Стенка капсулы состоит из двух слоев, между которыми находится небольшая щель — полость, представляющая собой начальный слепой отдел мочевого канальца.

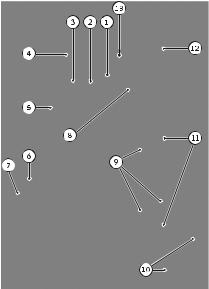

В нефроне выделяют следующие отделы:

1) мальпигиево тельце (сосудистый клубочек и окружающая его капсула Боумена);

2) проксимальный сегмент (проксимальный извитой и прямой канальцы); 3) тонкий сегмент (тонкое нисходящее и широкое восходящее колено

петли Генле); 4) дистальный сегмент (восходящее колено петли Генле, дистальный

извитой и связующий каналец) (рис. 3.1).

Дистальные извитые канальцы нефронов контактируют с выносящими артериолами клубочков этих нефронов. Место контакта этих структур называется юкстагломерулярным комплексом. В его составе различа-

Рис. 3.1. Схема строения нефрона:

1 — почечное тельце; 2 — клубочек почечного тельца (капилляры); 3 — кап- сула клубочка (капсула Шумлянского— Боумена); 4 — приносящая клубочковая артериола; 5 — междольковая артерия; 6 — дуговая артерия; 7 — ду- говая вена; 8 — проксимальная часть канальца нефрона; 9 — петля нефрона; 10 — сосочковые протоки; 11 — око- локанальцевые капилляры; 12 — дистальная часть канальца нефрона; 13 — выносящая клубочковая артериола

Физиология почек, мочевых путей и мужских половых органов |

|

67 |

|

|

|

ют собственные юкстагломерулярные клетки, окружающие приносящую артериолу, клетки, располагающиеся между приносящей и выносящей артериолой, а также часть клеток стенки дистального извитого канальца. В клетках юкстагломерулярного аппарата синтезируется ренин — протеолитический фермент.

В почке различают три типа нефронов: суперфициальные, интракортикальные, юкстамедуллярные. Различие между ними заключается в локализации, величине клубочков, длине петель нефрона.

Почечное кровообращение обладает способностью к ауторегуляции, которая сохраняется при полной изоляции почек, и является результатом перераспределения кровотока в почках (уменьшение его в поверхностных нефронах и пропорциональное увеличение в клубочках глубоких слоев). Ауторегуляция обусловлена реакциями гладких мышц резистивных сосудов почек, прежде всего приносящих артериол, благодаря чему скорость клубочковой фильтрации сохраняется постоянной.

Моча образуется из плазмы крови, протекающей через почки в нефронах. В почке не вырабатываются составные части мочи (за исключением аммиака, гиппуровой кислоты), а содержатся лишь те соединения, которые приносятся током крови.

В настоящее время мочеобразование рассматривают как сложный процесс, состоящий из трех этапов: клубочковая фильтрация, канальцевая реабсорбция и секреция.

Клубочковая фильтрация происходит в капсуле Боумена и заканчивается образованием жидкости с малым содержанием белка, сходной по химическому составу с плазмой крови, — первичная моча. В норме за сутки выделяется около 180 л первичной мочи, что определяется скоростью клубочковой фильтрации (СКФ), равной примерно 120 мл/мин, при этом количество одновременно функционирующих почечных клубочков составляет 50–85 % от общего их числа.

Канальцевая реабсорбция — это обратное всасывание в кровь из фильтрата значительного количества воды и ряда растворенных веществ. Реабсорбция обеспечивается разностью гидростатического давления (30 мм рт. ст.) и коллоидно-осмотическим давлением (40 мм рт. ст.) в капиллярах канальцев, а также сложными активными и пассивными транспортными процессами, происходящими в клеточной мембране.

68 |

|

Глава 3 |

|

|

|

Канальцевая секреция является результатом деятельности клеток канальцев и отражает переход некоторых веществ из крови в нефрон. Возможны два варианта секреции:

1) клетки эпителия нефрона захватывают некоторые вещества из крови и межклеточной жидкости и переносят их в просвет канальца;

2) выделение в просвет канальца новых органических веществ, синтезированных в клетках нефрона, а также ионов аммония и водорода.

Следовательно, жидкость, образующаяся в нефроне из плазмы в процессе фильтрации, реабсорбции, секреции и выделяющаяся из собирательных трубочек в почечную лоханку, является конечной мочой. За сутки выделяется 1,5–2 л конечной мочи.

Таким образом, состав конечной мочи определяется полноценностью взаимосвязанных процессов фильтрации, реабсорбции и секреции.

Следует учитывать, что объем выделенной за сутки мочи обычно соответствует количеству выпитой жидкости. Соотношение указанных величин называется диурезом и в нормальных условиях равняется 1. При смещении диуреза в ту или иную сторону более чем на 25 % говорят о положительном или отрицательном диурезе.

Обычно в течение суток взрослый человек принимает с пищей и выпивает около 1,5–2 л жидкости. Около 1 л воды образуется в организме за счет обменных процессов. Из них с мочой, как уже отмечалось, выделяется 1,5–2 л, но помимо этого 0,6–0,9 л элиминируется с потом, 0,2 л — с выдыхаемым воздухом и 0,1–0,2 л — со стулом. У детей эти показатели варьируют от 260 мл у новорожденных до 1,5 л в 14 лет.

В настоящее время разработаны и широко используются методы количественной оценки функции почек. К их числу относится расчет коэффициента очищения (клиренса). Почечный клиренс отражает объемную скорость очищения определенного объема плазмы от того или иного вещества. Этот показатель измеряется в миллилитрах за 1 мин и равен условному количеству плазмы, которая полностью очистилась от данного вещества за 1 мин.

Если вещество фильтруется и в дальнейшем не реабсорбируется и не секретируется, клиренс равен объему почечной фильтрации. Если вещество после фильтрации реабсорбируется, клиренс будет меньше и равняется нулю в том случае, если вещество полностью возвратилось в кровь при реабсорбции. Если же вещество дополнительно секретируется и не реаб-

Физиология почек, мочевых путей и мужских половых органов |

|

69 |

|

|

|

сорбируется, клиренс увеличивается. Сравнивая клиренс вещества с клиренсом инулина (подвергается только фильтрации и равняется 1) можно судить о доминирующих процессах, обеспечивающих образование мочи.

Петлю Генле можно представить как противоточно-множительную систему. Принцип этой системы заключается в том, что движение двух

потоков в противоположном направлении осуществляет двусторонний обмен через интерстициальную ткань. Нисходящее узкое колено петли Генле проходимо и для воды, и для натрия, восходящее — непро- ницаемо для воды и проницаемо для натрия. По мере проникновения Na+ из восходящего отдела петли Генле в интерстиции растет осмотическое давление, а в восходящем колене падает концентрация мочи, т. к. оно непроницаемо для воды.

Внисходящей части петли Генле по мере роста осмотического давления

винтерстиции происходит обмен натрия и воды. Вода проникает в межуточную ткань, а ионы Na+ из нее переходят в просвет нисходящей части петли. Благодаря этому устанавливается осмотическое равновесие между интерстицием и нисходящим коленом петли Генле. В то же время возникает градиент между просветом нисходящей и восходящей частей петли Генле и интерстицием, равный в горизонтальной плоскости 200 мосм/л. Он и является движущей силой концентрирующего механизма нефрона.

Концентрирующий механизм в петле Генле создается не за счет гидростатической силы возврата, а за счет различной проницаемости ее отделов для Na+ и воды и функции эпителия восходящей части петли, активно реабсорбирующей ионы Na+. В то же время в нисходящем колене петли Генле натрий проникает в ее просвет, а вода благодаря диффузии переходит в интерстиций пассивно за счет разности осмотического давления. Этим уравновешивается осмотическое давление между нисходящим отделом петли Генле и интерстицием.

Таким образом, активно функционирующим отделом петли Генле является ее восходящее колено. За счет потери натрия осмотическое давление в верхнем отделе восходящего колена петли Генле падает до 100 мосм/л, а затем в кортикальном слое уравновешивается с давлением интерстиция (до 300 мосм/л). Функционируя по принципу по- воротно-противоточного множителя, петля Генле создает весьма высокое осмотическое давление в интерстиции мозгового слоя, куда спускаются нисходящие отделы всех петель Генле. Здесь у человека оно достигает 2200 мосм/л. Интегрированный градиент по вертикали между

70 |

|

Глава 3 |

|

|

|

корковым и мозговым слоем почки может превышать 2000 мосм/л,

вто время как в любом поперечном сечении он близок к 200 мосм/л.

Впросвете восходящего отдела петли Генле в отличие от других отделов нефрона наблюдается положительный потенциал по отношению к интерстициальному пространству. Этот потенциал можно объяснить активным транспортом ионов Сl– через стенку восходящего отдела петли Генле. Хотя этот транспорт является вторично-активным, зависящим от Na/K-АТФазы, которая активизируется ионами Na+, именно он определяет электроположительный заряд в петле Генле. Стенка восходящего отдела петли Генле непроницаема для воды, поэтому активный транспорт Сl– и вслед за ним продвижение Na+, возможно, создают повышенную концентрацию последнего в мозговом слое почки, что и обусловливает процесс концентрирования мочи. Канальцевая жидкость, вытекающая из этого отдела нефрона, содержит гораздо меньшее количество натрия хлорида, чем жидкость проксимального канальца.

Ведущую роль в восходящем отделе петли Генле необходимо отводить иону Na+, за которым в силу электрохимических закономерностей анионы (в т. ч. и хлор) устремляются пассивно. Терминальный отдел нефрона,

вчастности прямые и выводные канальцы, наряду с петлей Генле и интерстициальной тканью определяют концентрационную способность почки.

Под влиянием антидиуретического гормона (АДГ), гиалуронидазы и гиалуроновой кислоты открываются межклеточные пространства; вода из канальца в большом количестве устремляется в интерстиций, что уравновешивает разность осмотических концентраций в просвете терминального отдела нефрона и в интерстиции. Концентрация мочи в терминальном отделе нефрона резко возрастает, значительно повышается осмотическое давление в просвете прямых и выводных канальцев. При этом моча, содержащаяся в широком восходящем отделе петли Генле, непроницаемом для воды, с низким осмотическим давлением около (100 мосм/л) устремляется по системе дистальных извитых канальцев в терминальный отдел нефрона — в зону с высоким осмотическим давлением. Таким образом, реализуется транспорт мочи из восходящего отдела петли Генле

вдистальный отдел нефрона.

Поскольку в тонком нисходящем и широком восходящем отделах петли Генле существует значительная разница концентраций ионов Na+ и разница осмотического давления (в восходящем отделе оно значительно ниже), может показаться, что моча из зоны низкого осмотического давления