Учебники / Глыбочко урология

.pdfАнатомия почек, мочевых путей и мужских половых органов |

|

31 |

|

|

|

лочек. Гладкомышечные волокна расположены продольно (внутренний слой) и циркулярно (наружный слой). Существует мнение, что гладкая мускулатура чашечно-лоханочной системы (ЧЛС) имеет спиральное строение: внутренние слои переходят наружу и обратно, а межклеточные контакты образуют функциональный синцитий гладкомышечных клеток

ипучков. Каждая малая почечная чашечка охватывает почечный сосочек, как двустенный бокал. Благодаря этому проксимальный отдел малой почечной чашечки, окружающий основание сосочка, возвышается над его верхушкой в виде свода. Расположенные в стенке свода неисчерченные мышечные волокна, мышца-сфинктер свода (m. sphincter fornicis), вместе с заложенными здесь же сосудами (мощные венозные сплетения, лимфатические сосуды), интерстицием мозгового слоя, нервами и прилегаю щей клетчаткой составляют форникальный аппарат. Его роль заключается в регулировании количества мочи, выводимой из паренхимы почки в почечные чашечки, а также в создании препятствия обратному току мочи из чашечек в мочевые канальцы и поддержании внутрилоханочного давления.

Вусловиях подъема внутрилоханочного давления до 50–70 см вод. ст. (в норме не более 20 см вод. ст.) возникает расширение чашечек и мощная форникальная резорбция как компенсаторная реакция, предохраняющая полостную систему почки от перерастяжения.

При скачкообразном повышении давления могут возникнуть лоханоч- но-почечные (пиелоренальные) рефлюксы, когда происходит обратный заброс мочи из лоханки в различные структуры почки. В зависимости от того, в какие структуры почки затекает моча из лоханки, выделяют пиелотубулярный (заброс мочи в собирательные протоки), пиелоинтерстициальный (в паренхиму почки), пиелолимфатический (в лимфатические сосуды) рефлюксы. Например, вследствие близкого прилегания сосудов к стенке свода здесь легче, чем в других местах, возникают кровотечения

имоча затекает в кровь (пиеловенозный рефлюкс), что способствует проникновению инфекционных возбудителей. Таким образом, пиелоренальные рефлюксы являются одной из главных причин инфицирования почки и, как следствие, возникновения пиелонефрита.

Моча из малых почечных чашечек поступает в большие. В большой почечной чашечке различают основание (место соединения с лоханкой), шейку (среднюю часть в виде трубки) и вершину (верхушку), в которую впадает одна или несколько малых почечных чашечек. Стенка малой почечной чашечки также состоит из слизистой, мышечной (внутренний

32 |

|

Глава 2 |

|

|

|

продольный и наружный циркулярный слои гладких мышц) и адвентициальной оболочек.

Чаще всего можно выделить три большие почечные чашечки: верхнюю (calux superior), среднюю (calux medius) и нижнюю (calux inferior). Иногда встречаются четвертая и даже пятая большие почечные чашечки. Размеры нижней большой почечной чашечки обычно превышают размеры верхней.

Число больших и малых почечных чашечек во многом зависит от типа ЧЛС.

Строение почечной лоханки. Почечная лоханка (pelvis renalis) — ос- новной мочевой резервуар почки, моча поступает в нее из больших почечных чашечек. От ее функциональной полноценности зависит дальнейший транспорт мочи. Емкость почечной лоханки колеблется от 3 до 12 мл и в среднем составляет 6 мл. Давление в почечной лоханке в норме не превышает 20 см вод. ст.

Стенка почечной лоханки, так же как малых и больших почечных чашечек, состоит из слизистой, мышечной и адвентициальной оболочек. Гладкомышечные волокна расположены продольно (внутренний слой) и циркулярно (наружный слой). Возможен спиральный ход волокон, переходящих с почечных чашечек.

Кровоснабжение почки. Артерии. Основным источником кровоснабжения почки является почечная артерия (a. renalis), отходящая от брюшной аорты под углом, близким к прямому, на уровне нижней половины I поясничного или верхнего края II поясничного позвонков на 1–2 по- перечно расположенных пальца ниже верхней брыжеечной артерии. Правая почечная артерия отходит от аорты на 1–2 см ниже, чем левая. Почечные артерии могут отходить на одном уровне; такой вариант ветвления, по данным разных авторов, наблюдается в 29,8–45,0 % случаев. Диаметр почечных артерий 4–8 мм. Правая почечная артерия более длинная, она пересекает ножки поясничной части диафрагмы и большую поясничную мышцу, располагаясь позади нижней полой вены. Ее прикрывает головка поджелудочной железы и нисходящий отдел двенадцатиперстной кишки.

В воротах почек почечные артерии, отдавая тонкие ветви к лоханке, почечным чашечкам и фиброзной капсуле почки, обычно делятся на две ветви: переднюю и заднюю (рис. 2.5).

Анатомия почек, мочевых путей и мужских половых органов |

|

33 |

|

|

|

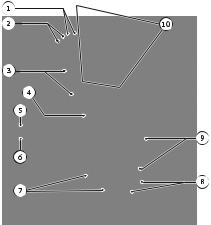

Рис. 2.5. Схема кровоснабжения почки:

1 — междольковые вены; 2 — междоль- ковые артерии; 3 — междолевые артерии; 4 — сегментарная артерия; 5 — по- чечная артерия; 6 — почечная вена; 7 — междолевые вены; 8 — дуговые артерии; 9 — дуговые вены; 10 — почечная доля

Передняя и задние ветви дают начало сегментарным артериям, кровоснабжающим тот или иной сегмент почки (segmenta renalis). Длина сегментарных артерий колеблется от 20 до 58 мм. В соответствии с внутрипочечным распределением артерий в Международной анатомической номенклатуре выделяют артериальные сегменты почки: верхний, верхний передний, нижний передний, нижний и задний.

В настоящее время аксиомой является тот факт, что ветви соседних сегментарных артерий между собой не анастомозируют, а кровоснабжают самостоятельный сегмент органа. В связи с этим на границах сегментов почки имеются относительно малососудистые зоны, через которые наиболее рационально проводить разрезы паренхимы органа при выполнении сегментарной резекции.

Различают две группы малососудистых зон: продольные и радиарные. Продольная малососудистая зона совпадает с латеральным краем почки (линия Тюфье) и проходит от верхнего ее полюса до нижнего. Рассечение почечной паренхимы в этом месте является наименее травматичным и наименее опасным в смысле последующего кровотечения. Линия Цондека проходит на 0,5–0,75 см кзади от линии Тюфье. Причем если в средней части почки эта зона выражена достаточно хорошо, то в верхнем и нижнем сегментах за счет дополнительных артерий ее может не быть вовсе. Радиарные малососудистые зоны располагаются в промежутках между междолевыми артериями.

34 |

|

Глава 2 |

|

|

|

Венозный отток. Из капилляров перитубулярной сети в верхних отделах коркового вещества кровь собирается сначала в звездчатые (vv. stellatae),

азатем в междольковые вены (vv. interlobulares). Из мозгового вещества кровь собирают прямые венулы (venula recta), которые вместе с междольковыми венами впадают в дуговые вены (vv. arcuatae). Дуговые вены двух соседних долей, сливаясь, образуют междолевые вены (v. interlobares), которые следуют через почечные столбы вместе с междолевыми артериями. В окружности почечных сосочков они выходят из паренхимы почки в почечную пазуху. Здесь междолевые вены сливаются между собой и образуют почечную вену (v. renales), которая, выйдя из ворот почки, впадает в нижнюю полую вену.

Количество и распределение почечных вен тесно связаны с артериями. Имеются многочисленные анастомозы почечных вен с надпочечниковыми, диафрагмальными, поясничными, яичниковыми/яичковыми венами,

атакже с непарной, полунепарной венами и венами портальной системы (селезеночной, верхней и нижней брыжеечными). При заболеваниях почек эти вены могут быть значительно расширены и образовывать венозные сплетения, а также служить путями распространения метастазов опухолей и гематогенной инфекции.

Лимфоотток. Происходит по лимфатическим капиллярам (отсутствуют в клубочках и лучистой части почки), а затем лимфатическим сосудам глубокой и поверхностной лимфатических сетей. Глубокая лимфатическая сеть начинается из капиллярных лимфатических сетей, окружающих канальцы нефрона, и следует по ходу внутриорганных сосудов почек. Поверхностная лимфатическая сеть образована из капиллярных лимфатических сетей почечных чашечек, лоханки и фиброзной капсулы почки. В воротах почки отводящие сосуды глубокой и поверхностной лимфатических сетей соединяются и следуют в составе почечной ножки к регионарным лимфатическим узлам. Для почки это поясничные лимфатические узлы и узлы аортального лимфатического сплетения, располагающиеся на передней поверхности тел поясничных позвонков, позади аорты. Вместе с почечными лимфатическими сосудами в те же узлы лимфу несут сосуды надпочечников, мочеточников, лимфатических сплетений яичек или яичников. Отводящие лимфатические сосуды поясничного и аортального сплетений вливаются в левый и правый поясничные лимфатические стволы, впадающие в грудной проток и, далее, в левый венозный угол.

Анатомия почек, мочевых путей и мужских половых органов |

|

35 |

|

|

|

Иннервация. Осуществляется из почечного сплетения (plexus renalis). Источниками его формирования являются большой и малый внутренностные нервы (nn. splanchnici major et minor), ветви поясничного отдела симпатического ствола, ветви чревного и верхнего брыжеечного сплетений, постганглионарные волокна аортопочечного ганглия. Следует учитывать, что степень участия всех этих источников в формировании почечного сплетения неравномерна и индивидуально различна. В зависимости от наличия или преобладания в почечном сплетении тех или других источников иннервации локализация и иррадиация боли при заболеваниях почек могут быть различными.

Клиническая анатомия мочеточника

Мочеточник (ureter) служит для транспорта образующейся в почке мочи из почечной лоханки в мочевой пузырь.

Внешнее строение. Мочеточник представляет собой парный трубчатый орган эллиптического сечения с преобладанием переднезаднего радиуса над латерально-медиальным, начинается от почечной лоханки и заканчивается в мочевом пузыре мочеточниковым отверстием (ostium ureteris).

Длина мочеточника взрослого человека — 25–32 см. Причем левый мочеточник на 1–2 см длиннее правого. Средний диаметр органа составляет 5–7 мм.

Всоответствии с Международной анатомической номенклатурой

вмочеточнике выделяют три части:

1)брюшную (pars abdominalis) — от почечной лоханки до пересечения с пограничной линией (linea terminalis), соответствующей входу в малый таз;

2)тазовую (pars pelvica) — от пограничной линии до впадения мочеточника в мочевой пузырь;

3) внутристеночную (интрамуральную) (pars intramuralis) — часть мочеточника, проходящая в стенке мочевого пузыря.

Просвет мочеточника в норме неодинаков и имеет на своем протяжении три физиологических сужения, на уровне которых могут задерживаться конкременты, мигрирующие из почечной лоханки:

1) верхнее — место перехода лоханки в мочеточник (просвет 2–4 мм);

36 |

|

Глава 2 |

|

|

|

2) среднее — на границе брюшной и тазовой частей органа, в месте пересечения мочеточником пограничной линии таза (просвет 4–6 мм); 3) нижнее — соответствует внутристеночной (интрамуральной) части мочеточника; выражено наиболее резко, диаметр просвета

мочеточника в этом месте составляет 2,5–3,0 мм.

Сужения мочеточника чередуются с веретенообразными расширениями, так называемыми цистоидами. Проекция физиологических сужений на латеральный край прямой мышцы живота носит название точек Турне.

Примерно в местах сужения мочеточники образуют изгибы:

■почечный (flexura renalis ureteris) — соответствует верхнему сужению;

■краевой (flexura marginalis ureteris) — соответствует среднему сужению, после которого мочеточник отклоняется медиально;

■мочепузырный (flexura vesicalis ureteris) — соответствует нижнему сужению.

Клиницисты подразделяют мочеточник на три части:

1) верхняя треть — от почечной лоханки до уровня нижнего полюса почки;

2) средняя треть — до уровня подвздошных сосудов;

3) нижняя треть — до впадения мочеточника в мочевой пузырь. Это деление основано на наличии наиболее постоянных сужений ор-

гана и связано с порционностью транспорта мочи, хорошо наблюдаемого при выполнении экскреторной урографии.

В клинической практике мочеточник подразделяют на лоханочно-мо- четочниковый (пиелоуретральный) сегмент, брюшной и тазовый отделы. 1. Лоханочно-мочеточниковый сегмент. Представляет собой место перехода суженного отрезка почечной лоханки в мочеточник. Соответствует верхнему физиологическому сужению мочеточника. Средняя длина

у взрослых людей составляет 26 мм.

2. Брюшной отдел. В нем выделяют две части: поясничную и подвздошную. Границей между ними является место пересечения с яичковыми (яичниковыми) сосудами. В 40 % случаев в месте пересечения мочеточников с гонадными сосудами имеется верхнее промежуточное сужение. В случаях, когда сужение явно не прослеживается, на перед ней стенке мочеточника отмечается вдавление от гонадных артерий и форма органа при этом меняется.

3. Тазовый отдел. В нем выделяют три части:

1) собственно тазовую — начинается от пограничной линии таза или места пересечения с подвздошными сосудами;

Анатомия почек, мочевых путей и мужских половых органов |

|

37 |

|

|

|

2)надпузырную (pars juxtavesicalis) — 3–4 см от стенки мочевого пузыря;

3)внутрипузырную (pars intravesicalis), которая удлиняется по мере наполнения мочевого пузыря, делится на внутристеночную, полностью окруженную мышцей, выталкивающей мочу (протяженность 0,7–1,0 см), и подслизистую, проходящую через слизистую оболочку мочевого пузыря (протяженность 1 см).

У взрослых людей мочеточник прободает стенку мочевого пузыря в косом направлении: кпереди вниз и медиально. Угол впадения мочеточника в мочевой пузырь у взрослых людей острый, у новорожденных и детей до 2 лет — почти прямой, что препятствует обратному току (пузырно-мо- четочниковый рефлюкс) мочи из мочевого пузыря в мочеточник при мочеиспускании, т. к. при наполненном мочевом пузыре мочеточниковые отверстия сдавливаются.

Топография. Голотопия. Мочеточники расположены в забрюшинном пространстве в толще околомочеточниковой клетчатки (paraureteron), служащей продолжением околопочечного жирового тела. Вследствие этого они обладают значительной подвижностью и легко смещаются в стороны. Спереди и сзади мочеточники покрыты мочеточниковой фасцией (часть забрюшинной фасции), состоящей из предмочеточникового и позадимочеточникового листков (продолжение предпочечного и позадипочечного листков почечной фасций).

Мочеточник проецируется на пупочную и лобковую области передней брюшной стенки по наружному краю прямой мышцы живота.

Брюшина покрывает мочеточник с одной стороны (экстраперитонеальное положение), и на всем протяжении органа она прочно фиксирована к предмочеточниковому листку мочеточниковой фасции.

Скелетотопия. Мочеточники расположены паравертебрально на расстоянии 20–30 мм от боковых поверхностей тел поясничных позвонков.

Синтопия зависит от отдела мочеточника, пола и стороны тела.

В брюшном отделе мочеточник окружают:

■спереди — париетальная брюшина. В верхней части правый мочеточник на значительном расстоянии прикрыт нисходящей частью двенадцатиперстной кишки. Левый мочеточник лежит сзади от тощекишеч- но-двенадцатиперстного изгиба. В нижней части мочеточник перекрещивается с яичковой/яичниковой артериями (a. spermatica/ovarica), оставаясь от них сзади;

■сзади — большая поясничная мышца;

38 |

|

Глава 2 |

|

|

|

■медиально — нижняя полая вена (правый мочеточник) и аорта (левый мочеточник);

■латерально — забрюшинная часть восходящей ободочной кишки (правый мочеточник) и медиальный край нисходящей ободочной кишки (левый мочеточник). Слепая кишка располагается латеральнее правого мочеточника.

Втазовом отделе мочеточник располагается по линии крестцово-под- вздошного сустава и своей задней поверхностью пересекается с:

■бедренно-половым нервом; за счет этого при почечной колике происходит иррадиация боли во внутреннюю часть бедра, мошонку или большие половые губы;

■подвздошными сосудами (правый мочеточник с правыми наружными и внутренними подвздошными артериями; левый — с левой общей подвздошной артерией);

■запирательными сосудами и нервами.

Умужчин тазовая часть мочеточника прилегает к прямой кишке, мочевому пузырю, семявыносящему протоку и семенным пузырькам. Следуя по боковой стенке таза, мочеточник тесно прилежит к прямой кишке.

Всвязи с этим при ущемлении крупных камней последние иногда удается прощупать при пальцевом ректальном исследовании.

Уженщин тазовая часть мочеточника располагается на 2–3 см медиальнее яичниковых сосудов. Проникая в толщу широкой связки матки, мочеточник перекрещивается с маточными сосудами и, обогнув шейку матки, ложится на переднюю стенку влагалища.

Строение стенки. Стенка мочеточника состоит из трех оболочек. Внутренняя — слизистая оболочка (tunica mucosa) мочеточника обра-

зована многослойным переходным эпителием и собственной пластинкой мышечной оболочки, включающей в свой состав эластичные волокна. Имеет выраженную подслизистую основу, благодаря чему по всей длине органа образуются продольные складки и на поперечном разрезе мочеточник имеет звездчатую форму, более выраженную в тазовом отделе. В месте впадения в мочевой пузырь образуется дупликатура слизистой оболочки, так называемая заслонка мочеточника. Благодаря содержанию в ее толще мышечных волокон она способна сокращаться и закрывать просвет органа, препятствуя в нормальных условиях затеканию мочи из пузыря в мочеточник.

Анатомия почек, мочевых путей и мужских половых органов |

|

39 |

|

|

|

Средняя — мышечная оболочка (tunica muscularis); согласно классическим анатомическим руководствам, в верхней части мочеточника состоит из двух мышечных слоев: продольного и циркулярного, а в ниж ней — из трех слоев: внутреннего и наружного продольных, среднего — циркулярного волокон. Таким образом, мускулатура устроена по типу функционального гладкомышечного синцития, подобно чашечкам и лоханке. При вхождении мочеточника в стенку мочевого пузыря (внутристеночная часть мочеточника) теряются его циркулярные волокна. Мышцы внутреннего продольного слоя продолжаются и прикрепляются к слизистой оболочке мочевого пузыря, т. е. они не связаны с его мышечной деятельностью. Благодаря этому при растяжении мочевого пузыря мочой просвет мочеточника не расширяется и периодическое выбрасывание мочи в пузырь не зависит от степени напряжения стенок последнего. Мышцы наружного слоя, наоборот, находятся в тесной зависимости от мускулатуры мочевого пузыря и переходят в мышцу, выталкивающую мочу (m. detrusor vesicae). При ее сокращении во время мочеиспускания мочеточниковые отверстия закрываются, что препятствует обратному затеканию мочи в мочеточник (рефлюкс).

Наружная — адвентициальная оболочка (tunica adventitia) мочеточника является продолжением адвентициальной оболочки ЧЛС в верхнем отделе и мочевого пузыря — в нижнем.

Строение надпузырной и внутрипузырной частей мочеточника заслуживает отдельного рассмотрения. Здесь адвентициальный покров толще, чем в других местах. Он принимает участие в образовании фибромускулярной оболочки Вальдейера. Помимо адвентиции она состоит из двух слоев мышц:

1) глубокого, образованного мышечной оболочкой мочеточника;

2) поверхностного, образованного мышечными волокнами, наружного продольного слоя мышечной оболочки мочевого пузыря (мышцы, выталкивающей мочу). Этот слой мышц фиксируется к наружной оболочке мочеточника на 2–3 см выше глубокого слоя.

Клиническое значение оболочки Вальдейера чрезвычайно велико, т. к. она является основой антирефлюксной защиты мочеточника. За счет нее осуществляется:

■фиксация мочеточника к мочевому пузырю;

■удержание мочеточника под соответствующим углом к мочевому пузырю (создание уретеровезикального угла);

40 |

|

Глава 2 |

|

|

|

■участие в сокращении интрамурального отдела мочеточника;

■обеспечение независимости движений мочеточника и мочевого пузыря.

Кровоснабжение мочеточника. Артерии. Мочеточник в силу своей значительной протяженности получает артериальные ветви от многих крупных сосудов: почечных артерий, артерий яичников/яичек, матки, а также от подвздошных артерий, нижней мочепузырной артерии и непосредственно от аорты (рис. 2.6). По степени важности артерии делят на основные и дополнительные.

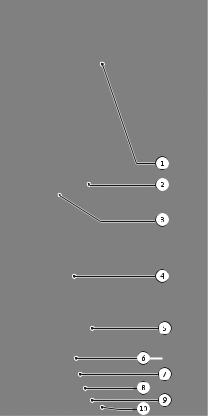

Рис. 2.6. Схема кровоснабжения мочеточника (слева):

1 — почечная артерия; 2 — яичниковая артерия; 3 — аорта; 4 — общая подвздошная артерия; 5 — внутренняя подвздошная артерия; 6 — верхняя мочепузырная артерия; 7 — маточная артерия; 8 — средняя прямокишечная артерия; 9 — влагалищная артерия; 10 — нижняя мочепузырная артерия