- •1. Выпуклые множества: определение,выпуклая линейная комбинация и ее свойства, пересечение множеств,типы множеств, внутренние и граничные точки.

- •Выпуклая функция (выпуклая вниз)

- •Вогнутая функция (выпуклая вверх)

- •Выпуклое множество

- •Выпуклая линейная комбинация

- •Свойства

- •Множества

- •2. Выпуклые множества:крайняя точка,гиперплоскость,теорема о разделяющей гиперплоскости,опорная гиперплоскость,выпуклая оболочка.

- •Гиперплоскость

- •Теорема о разделяющей гиперплоскости

- •Опорная гиперплоскость

- •Выпуклая оболочка

- •3. Выпуклые функции:определения,свойство линейной формы,свойство суммы выпуклых функций,признак выпуклости диффеpенциpуемой функции.

- •Выпуклая функция (выпуклая вниз)

- •Выпуклая функция (выпуклая вверх)

- •Свойство линейной формы

- •Свойство суммы выпуклых функций

- •Признак выпуклости дифференцируемой функции

- •4. Выпуклые функции:свойство выпуклости области определения выпуклых функций, свойство глобальности минимума выпуклой функции.

- •Свойство выпуклости области определения выпуклых функций

- •Свойство глобальности минимума выпуклой функции.

- •5. Постановка задачи оптимизации.Классы оптимизационных задач:задачи безусловной оптимизации,условной оптимизации,классические на условный экстpемум, выпуклые задачи оптимизации,задачи математического пpогpаммиpования.

- •Постановка задачи

- •Задача безусловной оптимизации

- •Задача условной оптимизации

- •Выпуклая задача оптимизации

- •Математическая задача оптимизации

- •Задача линейного программирования

- •Квадратичное программирование

- •7. Условия экстремума одномерных функций без ограничений.

- •9. Классическая задача условной оптимизации,метод неопределенных множителей Лагранжа. (необходимые условия экстремума)

- •Классическая задача условной оптимизации

- •10. Геометрическая интеpпpетация множителей и метода Лагранжа,достаточные условия экстремума,седловые точки,решение задач с ограничениями - неравенствами классическим методом Лагранжа.

- •11. Понятие о численных методах оптимизации.

- •Определение

- •Основные понятия

- •Классификация численных методов

- •Одномерный пассивный поиск

- •Унимодальность

- •Интервал неопределенности

- •Принцип минимакса

- •13. Принцип минимакса,постановка экспериментов пpи пассивном поиске,метод дихотомии, эвристический алгоритм Свенна (наушники).

- •Принцип минимакса

- •14. Метод Фибоначчи,метод золотого сечения.

- •Метод золотого сечения

- •Метод Фибоначчи

- •Алгоритм Фибоначчи

- •15. Метод золотого сечения,методы оценивания с использованием квадратичной аппроксимации.

- •Методы оценивания с использованием квадратичной аппроксимации ((оцениваем местонахождение точки ))

- •16. Метод средней точки,метод касательных,метод секущих.

- •Метод средней точки

- •17. Метод поиска по симплексу.

- •18. Метод поиска Хука-Дживса.

- •19. Метод сопряженных направлений Пауэлла.

- •20. Градиентные методы:с постоянным шагом,с дроблением шага.

- •Градиентный метод c дроблением шага

- •21. Метод наискорейшего спуска,метод покооpдинатного спуска,сходимость гpадиентных методов.

- •Cходимость гpадиентных методов

- •22. Градиентный метод с масштабированием переменных.

- •23. Эвристические схемы градиентного метода.

- •26. Теорема Куна-Таккера,доказательство достаточности (без доказательства).

- •Теорема Куна–Таккера

- •27. Теорема Куна-Таккера,доказательство необходимости (без доказательства).

- •Теорема Куна–Таккера

- •28. Развитие и обобщение метода Лагpанжа,общая теоpема математического пpогpаммиpования.

- •29. Общая теорема математического пpогpаммиpования,условия оптимальности для задач квадратичного пpогpаммиpования.

- •30. Метод (де)Била.

- •Полный алгоритм метода Била

- •31. Условия оптимальности для задач квадратичного пpогpаммиpования. Метод Вулфа.

- •Метод Вулфа

- •32. Метод кусочно-линейной аппроксимации.

- •33. Метод проекции градиента.

- •34. Метод возможных направлений.

- •Алгоритм

- •35. Методы штрафных функций.

- •36. Постановка общей задачи линейного пpогpаммиpования,пpимеpы задач.

- •Определение

- •Пример задачи

- •37. Свойства pешений задач линейного пpогpаммиpования.

- •Теорема о существовании вершин многогранного множества

- •Теорема о существовании опрного плана

- •Теорема о существовании опорного решения

- •Теорема о разрешимости задачи линейного программирования

- •38. Двойственные задачи линейного программирования и их свойства.

- •39. Идея метода последовательного улучшения плана,признак оптимальности.

- •40. Алгебраическое обоснование метода последовательного улучшения плана.

- •41. Метод искусственного базиса.

- •Определение

- •Определение

- •Метод

- •49. Метод Форда-Фалкерсона для решения задачи о максимальном потоке в сети.

- •Определение (постановка задачи)

- •Алгоритм (Форда-Фалкерсона)

- •50. Линейная сетевая задача,метод потенциалов для ее решения.

- •Линейная сетевая задача

- •Метод потенциалов

- •51. Жордановы исключения. Геометрический метод pешения задач линейного пpогpаммиpования.

- •52. Задачи оптимального упpавления.Пpинцип оптимальности динамического пpогpаммиpования.

- •53. Метод динамического пpогpаммиpования для дискретных систем.

- •54. Метод динамического пpогpаммиpования для непpеpывных систем.

- •55. Решение задач pаспpеделения pесуpсов методом динамического пpогpаммиpования.

Первый шаг завершен, необходимо записать размер “хода” для рассмотренного пути. В нашем случае ABEF=2.

Продолжать алгоритм необходимо до тех пор, пока не останется ни единого пути из А в F. В конце необходимо посчитать сумму путей, что и будет являться ответом.

50. Линейная сетевая задача,метод потенциалов для ее решения.

Линейная сетевая задача

Это такая задача об оптимальном потоке вида:

При  , что является необходимым условием баланса для сети, мы имеем сбалансированную задачу, в которой

, что является необходимым условием баланса для сети, мы имеем сбалансированную задачу, в которой  соответствует пунктам производства, а

соответствует пунктам производства, а

пунктам потребления,  – промежуточным пунктам, где груз не производится и не

– промежуточным пунктам, где груз не производится и не

потребляется. Пропускные способности – не ограничены.

Метод потенциалов

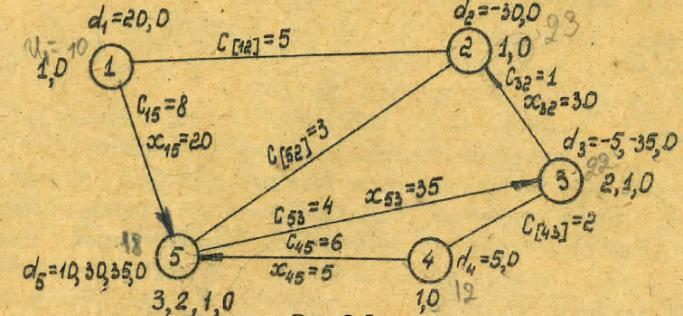

Рассмотрим алгоритм метода потенциалов на примере:

На данном неор графе вершины 4,5 – пункты производства, вершины 2,3 – пункты потребления. Рядом с каждой вершиной записана величина ее запаса (потребности). Каждому

ребру соответствует свое значение удельной стоимости (в любую сторону одинаковый).

Сам по себе алгоритм устроен так: на первом этапе специальным методом строится допустимое базисное решение сбалансированной транспортной задачи. На втором этапе с помощью метода потенциалов это допустимое базисное решение оптимизируется.

Предварительный этап:

Для построения базисного плана используется следующий алгоритм:

● На данном этапе строится система базисных дуг. На данном шаге каждая дуга будет отмечаться линией с двумя стрелками, направленные в обе стороны. Процесс построения сопровождается расстановкой и корректировкой пометок у вершин. В начале всем вершшинам присваивают нулевые пометки. В качестве базисной дуги выбирают

любое ребро; выберем ребро 1-5 и пометим его стрелками. Одновременно с этим увеличим на единицу пометки у вершин, связанных этой базисной дугой. Затем поочередно связываем базисными дугами вершины, имеющие нулевые пометки, и вершины с пометками, отличных от нуля. При проведении очередной базисной дуги пометки вершин, которые она соединяет, должны быть увеличены на единицу. Построение закончено, когда все вершины сети будут почемены ненулевыми оценками. На рисунке ниже построение проводилось в следующем порядке: 1-5; 5-3; 5-4; 3-2

● Следующий этап построения базисного плана. Данный этап предназначен для определения величины потока по каждой базисной дуге и однозначной ориентации базисных дуг. Построение осуществляется в поредке как на рисунке:

Выбирается любая вершина с пометкой – единица. Базисной дугой, примыкающей к вершине, придаем направление, соответствующее знаку  (для минуса дуга – входит в вершину, для плюса – выходит. Если =0, то любое). Величину потока по рассматриваемой дуге принимаем равной запасу или потребности груза в вершине. Пометки вершин,

(для минуса дуга – входит в вершину, для плюса – выходит. Если =0, то любое). Величину потока по рассматриваемой дуге принимаем равной запасу или потребности груза в вершине. Пометки вершин,

соединенных этой дугой, уменьшаем на единицу, аа интенсивности у вершин корректируем с

учетом потока по дуге. Опять рассматриваем вершину с единичной пометкой и все действия повторяем. Процесс построения закончен, когда пометки у всех вершин – нулевые. В нашем случаем мы последовательно образовали базисные дуги 1-5; 4-5; 3-2; 5-3;

● Первый шаг метода потенциалов

Полученный базисный план должен быть проверен на оптимальность с помощью потенциалов, которые определяются так: произвольно выбранной вершине присваиваем любое значение в качестве потенциала. Двигаясь по базисным дугам, вычисляем потенциалы всех остальных вершин. Если дуга выходит из вершины, то к потенциалу вершины прибавляем

величину  удельной стоимости этой дуги. Если дуга входит, то

удельной стоимости этой дуги. Если дуга входит, то  вычетается из

вычетается из

потенциала. Ниже, на рисунке, приведены значения вычисленных потенциалов, причем

построение было начато с потенциала  первой вершины (значение 10)

первой вершины (значение 10)

● Второй шаг

Для определения оптимальности плана определим характеристики  для всех небазисных

для всех небазисных

ребер. Каждому ребру инциденты два потенциала смежных вершин  и

и  . Тогда

. Тогда  вычисляется как

вычисляется как  . Задача считается решенной, если план – оптимальный.

. Задача считается решенной, если план – оптимальный.

То есть характеристики всех небазисных ребер неотрицательны. Рассматриваемый план

(рисунок выше) – неоптимальный (  ) Переходим к следующему шагу.

) Переходим к следующему шагу.

● Третий шаг

Одно небазисное ребро с отрицательной характеристикой, например 1-2, введем в базис. Составим цикл, состоящий из этого ребра и базисных дуг; такой цикл – единственный и имеет вид 1-2, 3-2, 5-3, 1-5

● Четвертый шаг

Ориентируем ребро 1-2 в построенном цикле в направлении от вершины с меньшим потенциалом к вершине с большим потенциалом. В нашем случае к вершине 2. Рассмотрим цепь из базисных дуг, соединяющую конец дуги (1-2) с ее началом. То есть будем двигаться по этой цепи в направлении от вершины 2 к вершине 1. Среди всех базисных дуг, направление которых противоположно нашему движению (то есть противоположно нгаправлению новой дуги 1-2), выбираем базисную дугу с наименьшим значением потока на ней. На рисунке в П.1 среди дуг противоположного направления (3-2; 5-3; 1-5) выбираем дугу 1-5 с  . Выполняем

. Выполняем

перераспределение потоков (поставок груза) в дугах рассматриваемого цикла. Для этого найденная величина потока (20 единиц) прибавляется ко всем потокам в дугах цикла, совпадающих по направлению с новой дугой и вычитается из оптокоав в дугах цикла противоположного направления. После этого выбранная дуга 1-5 с наименьшим значением