статья литра источники / discourse2014

.pdf

новости на Интернет-портале «Эксперт Online», снимают передачи для собственного телеканала, а кроме того, там трудятся специалисты одноименного рейтингового агентства. Важнейшим достижением процесса конвергенции в России стало существенное расширение доступа россиян к информации.1 Ведь за последнее десятилетие Интернет стал полноценной частью отечественной медиасистемы, составив опасную конкуренцию прессе, радио и телевидению. И пусть российские конвергентные редакции пока уступают западным коллегам, те примеры, которые мы рассмотрели выше, позволяют говорить о развитии этого тренда в российской медиаиндустрии.

Литература:

1.Амзин А. Новостная Интернет-журналистика. - М., 2011.

2.Вартанова Е. Медиаэкономика зарубежных стран. - М., 2003.

3.Интернет-СМИ. Теория и практика. Под. ред. Лукиной М. - М., 2010.

Н.А. Маслёнкова

ЧИТАТЕЛЬ WEB 2.0: ЧИТАТЕЛЬСКАЯ ПЕРЦЕПЦИЯ В КОНТЕКСТЕ НОВЫХ МЕДИА

Читатель поколения Web 2.0 читает тексты иначе, чем его предшественники, не знавшие электронных ридеров, не имевшие опыта существования в блогосфере и сетературе, не игравшие в игры типа sandbox и RPG. Книга бумажная, или кодекс, существует для реципиента как жесткая форма, направляющая его внимание и усилия в одном направлении - от первой страницы к последней. Она представляет собой последовательность символов как маршрут, от которого зависит конечный результат усилий читателя. И даже если, сгорая от любопытства, он заглянет в конец книги, прочитает его, это все равно не изменит той последовательности «событий», знаков, которую предусмотрел автор подобной книги и которую обычно обозначают термином «сюжет». С этой точки зрения, читатель - это всего лишь пассивный потребитель текста, а управляет процессом автор текста, или отправитель (в терминологии теории коммуникации).

Принципы Web 2.0 основаны на другом принципе: как пишет один из разработчиков и главный идеолог Web 2.0 Тим О'Рейлли: «Главный принцип, лежащий за успехом гигантов, рожденных в эпоху Веба 1.0, гигантов, которые выжили и сделали Веб 2.0 таким, какой он есть, заключается в том, что они усилили веб-технологии за счет коллективного разума»2. Основой существова-

1 Интернет-СМИ. Теория и практика. Под. ред. Лукиной М. - М., 2010. - С. 38.

2 О'Рейлли Т. Что такое Веб 2.0. Использование коллективного разума / Пер.с англ. Н. Каза-

ковой // КомпьютерраOnline [Электронный ресурс] - http://old.computerra.ru/think/234344/

301

ния подобных текстов становятся именно взаимодействия создателей контента и пользователей, когда активность пользователей в отношении текста становится залогом многократной выверки и «улучшения» этих текстов. Можно даже говорить о том, что текст каждый раз будет иметь именно ту форму и тот смысл, которые задаст ему пользователь: как в случае с нелинейным квестом, когда разработчики игры создают только платформу игры, сеть возможных ходов, а игрок, в зависимости от своих предпочтений, может либо просто «фланировать» по пространству игры, либо решать головоломки и собирать арте-

факты (пример - «Freelancer» или «Crackdown»).

«Динамические сайты пришли на смену статическим страничкам еще десять лет назад, - пишет О'Рейлли. - Но в случае живого веба динамическими стали не страницы, а ссылки на них. Ссылаясь на веблог, вы ссылаетесь на страницу с постоянно меняющимся контентом, которая содержит пермалинки (постоянные ссылки) для каждой индивидуальной записи и напоминает о каждом изменении»1. Это означает, что современные практики предлагают совершенно иной тип текста, чем это было раньше. Как пишет Том Коутс, гиперссылки превратили любой текст «из простой публикации в говорливое множество частично пересекающихся сообществ»2. Принцип «что написано пером, то не вырубишь топором» не работает в электронной среде. Что написал один человек, может использовать, переиначить, переписать другой. Особенно ярко это проявляется в новом феномене энциклопедии - википедии, - который не только не статичен, но прежде всего зависит от того, как его развивают и дополняют сами пользователи. Если сравнить викистраницы с обычным словарём, то становится очевидным, что нормативность как монологическая, зафиксированная экспертная оценка уступает место вариантному - постоянно изменяющемуся благодаря пользователям - тексту.

Даже сами чисто технические параметры текста теперь могут быть изменены в соответствии с потребностями и возможностями пользователя: размер окна, шрифта, количество открытых одновременно вкладок, наличие или отсутствие картинок и т.д. Теперь то, как видит текст, статью, книгу читатель зависит не только от редактора и верстальщика: пользователь сам может варьировать и размер страницы, и расстояние между строчками, и размер полей. Но самое главное заключается в том, что появляется новый вид сюжета в вербальном тексте - нелинейный сюжет. Примером могут служить, прежде всего, такие феномены, как intertactive fiction - интерактивная литература, с ее пограничной природой между собственно литературой и игрой. А совсем недавно мне пришлось столкнуться с тем же явлением в научной монографии, автор которой предлагает своему читателю нелинейное чтение своего труда: «Глава 1 и продолжающие ее Главы 2, 3 и 6 написаны главным образом для тех, кто особенно занимает проблема дешифровки в связи с возможностями сравнительного языкознания<...> Желающим узнать, прежде всего, науку о письме (грамматологию, по Гельбу) я рекомендую начать чтение с Главы 4 и продолжить до пред-

1 Там же.

2 Цит.по: О'Рейлли Т. Что такое Веб 2.0. Использование коллективного разума / Пер.с англ.

Н.Казаковой // КомпьютерраOnline [Электронный ресурс] -http://old.computerra.ru/think/234344/

302

последней - Главы 6»1. Кроме того, монография составлена так, что в ее тексте появляются задачи, для решения которых надо прерывать линейное чтение главы и заглядывать в приложения, а потом опять возвращаться к рассуждениям автора. Читателю предложен выбор, а это точно указывает на предполагающееся его нелинейное поведение внутри текста.

Как же меняется читательское поведение, читательское восприятие, когда новые средства медиа (а иногда даже и старые бумажные источники) предлагают ему такие возможности, фактически соавторство?

В изучении читательских практик сформировалось несколько исследовательских подходов. Например, в искусствоведении (литературоведении в частности) сложились две модели изучения художественного текста. Дж. Каллер удачно обозначил их как «поэтика» и «герменевтика»: «Одна из них, основанная на языкознании, рассматривает смысл как нечто, подлежащее объяснению, и размышляет над тем, как этот смысл был создан. Вторая, напротив, исходит из формы, предполагает необходимость ее интерпретации»2. Герменевтический, или интерпретационный, подход исходит из того, что смыслов может быть множество, так как перцепция произведения не тождественна его созданию и во многом определяется активностью воспринимающего субъекта.

На вопрос «как понято?» в отношении вербальных текстов отвечают и психологи. В отечественной науке ракурс рассмотрения проблемы перцепции текстов задан достаточно давно работами Л.С. Выготского, в частности, его «Психологией искусства»3. Одна из важнейших идей, высказанных им в этой работе, заключается в том, что текст не сводится ни к сумме художественных средств, ни к передаче чувств и эмоций: и то, и другое в процессе восприятия произведения подвергается «метаморфозам» под влиянием культурного опыта реципиента, получается сплав индивидуального и общественного в этом опыте, в котором конечный результат не сводится к сумме составляющих текста.

Исследования восприятия - или перцептивные исследования – широко распространены в современной отечественной и зарубежной психологии, в последнее время стали появляться работы, касающиеся биологической природы внимания и критериев отбора разных видов информации. И здесь мы подходим к проблеме смысла и текстуальной формы, производимых реципиентом при восприятии источника.

Как писал М. Вартофский, особенности перцепции опосредованы репрезентациями и соотнесены прежде всего с технологическими особенностями культурных практик человека: «Изменения и модификации в перцепции есть функция изменений исторических практик. Короче говоря, перцепция имеет историю..»4. Это означает, что читательская перцепция в данном случае предстает прежде всего как продукт культурных практик, которые воспроизводятся

1 Иванов Вяч.Вс. От буквы и слога к иероглифу: системы письма в пространстве и времени. - М.: Языки славянской культуры, 2013. - С.5-6.

2 Каллер Дж. Теория литературы: краткое введение/ пер. с. англ. А.Григорьева. - М.: Астрель: АСТ, 2006. -

С.69-70.

3 Выготский Л.С. Психология искусства. - М.: Лабиринт, 2008.

4 Вартофский М. Модели. Репрезентация и научное понимание. - М.: Прогресс, 1988. - С.191.

303

им в процессе работы с текстом - с носителем текста, который и задает самый характер этих практик.

За долгие пять тысяч лет существования письменности формат книги кардинально менялся несколько раз. Глина, папирус, пергамен - материалы задают форму книги, а форма книги определяет порядок действий и порядок символов. Папирус вызывает к жизни книгу в форме рулона, и читатель, читая, разворачивает текст. Для него не существует страниц, он не знает того, что требуется читателю кодекса - перелистывания страниц, необходимости обложки и оглавления. Текст бесконечен и непрерывен, как сам свиток.

Внастоящее время литературный текст для читателя существует в новой форме - электронного ридера, причём здесь принципиально неважно - это компьютер или специальное устройство для чтения книг. Важно другое: это экран. Новые формы художественного текста порождают новые культурные практики

ивлияют на читательскую перцепцию. Электронный ридер требует иных навыков, нежели книга в переплете, экран ноутбука формирует такие телесные привычки, которые формируют моторные навыки, отсутствующие у пользователей традиционных кодексов. Современный читатель по-другому ощущает литературу и прочие визуальные вербальные формы, потому что электронные носители диктуют другие правила и принципиально другие ожидания от вербальных текстов.

Как следствие, появляются новые формы взаимодействия вербальных текстов с кинематографом, анимацией, потому что по сравнению с кодексом, электронный носитель позволяет включать в «тело» книги гораздо больше визуальной информации, причем теперь чисто практически можно включить в

текст фильм, игру, тест, сеть гиперссылок и т.д. Если использовать терминологию М. Маклюэна1, обитатель современной глобальной деревни не довольствуется только словами: ему нужны иллюстрации. В принципе, можно говорить, что вербальный знак у современного читателя запускает иной механизм восприятия, чем еще 20 лет назад.

«Современный читатель» - реципиент, который с самого начала читательской практики работает с двумя типами носителя - бумажным и электронным (например, в формате MS Word). поэтому объектом моего изучения стали те люди, которые с самого рождения существуют вместе с этими двумя носителями: они рождены в девяностые годы прошлого столетия, ридеры и компьютеры для них - неотъемлемая часть мира наряду с бумажной книгой, кодексом.

Вданном исследовании были использованы материалы, полученные на семинарских занятиях в группах студентов первого курса нескольких специальностей Самарского госуниверситета в 2011-13 годах. Основным условием работы с текстом было минимальное участие преподавателя: ни комментировать, ни дополнять текст, ни пояснять непонятные места было нельзя, чтобы понимание текста было насколько это возможно было сформировано самими реципиентами.

1 Маклюэн М. Галактика Гутенберга: Сотворение человека печатной культуры / пер. с англ. А. Юдина. - Киев, 2003.

304

Группам информантов было предложено три варианта работы с вербальными текстами (покажем это на примере «Поэтики» Аристотеля (отрывок)1). Основное задание: объяснить, что такое искусство с точки зрения Аристотеля (ответ - в виде связного вербального текста).

При этом порядок работы с текстом разным группам был предложен также разный. В первом случае текст надо было прочитать дома, принести его на занятие (это позволило определить, какими носителями пользовались студенты). Сам семинар проводился в классической вопросно-ответной форме: преподаватель задавал вопросы, студенты отвечали. Вопросы, которые были заданы студентам:

1.Что такое «мимесис»? В каком значении его употребляет Аристотель?

2.Какие три типа подражания выделяет Аристотель? Охарактеризуйте каждый из них.

3.Каковы причины происхождения искусства, по мнению Аристотеля?

4.Как Аристотель связывает ямбы, дифирамбы, трагедию и комедию? Зачем он это делает?

В конце занятия студенты писали ответ на заданный вопрос про искус-

ство.

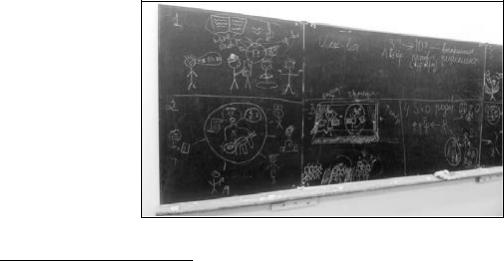

Во втором случае текст Аристотеля был предложен в печатном виде: это были отсканированные варианты страниц книги. При этом текст был поделен на 6 частей. Если соотносить их с вопросами первой части эксперимента, то они фактически соответствовали этим вопросам: 1) вступление Аристотеля про мимезис, 2) виды, 3) способы и 4) предметы подражания, 5) причины происхождения искусства, 6) эволюция жанров. Далее студенты также были поделены на 6 групп так, чтобы каждая из групп ознакомилась только с одной частью текста. Каждая из групп должна была продемонстрировать результаты работы, представив прочитанный отрывок текста в виде схемы или рисунка (см. рис.1).

Рисунок 1. Схема отрывка «Поэтики» Аристотеля в интерпретации студентов 1 курса специальности «физика»

1 Аристотель. Поэтика. Об искусстве поэзии // Аристотель. Этика. Политика. Риторика. Поэтика. Категории. - Минск: Литература, 1998. - С.1064-1112. [Электронный ресурс] - http://philologos.narod.ru/classics/aristotel_poe.htm

305

Очевидно, что здесь студенты имели возможность обсуждать друг с другом прочитанное, предлагая свои варианты понимания достаточно сложного текста, так как на первом курсе, как показывает опыт, им пока еще не хватает эрудиции для адекватной дешифровки перевода с древнегреческого.

И в последней части занятия каждый студент так же, как и первом случае, самостоятельно писал ответ на вопрос.

Для третьего случая мне пришлось использовать средства дистанционного образования, в частности систему MOODLE (студенты все равно так или иначе должны быть в ней зарегистрированы, так как этот вариант работы - дистанционный - активно используется мной в процессе работы). Войдя в систему, студенты находили соответствующий ресурс (см. рис.1):

Рисунок 2 PrintScreen страницы курса «Культурология. Введение в специальность»

Соответственно, текст был доступен студентам только в электронном варианте. Задание и форма работы были такими же, как во втором случае: текст внутри файла также поделен на шесть частей, каждая группа читала и рисовала на доске свой отрывок. Но в данном случае было существенное отличие. Почти сразу студенты начинали активно использовать возможности доступа в интернет: для расшифровки незнакомых слов и имен (типа «авлетика», «кифаристика», «Софрон с Ксенархом» и т.п.), иногд а рассматривали картинки, изображавшими Аристотеля и древнегреческие сюжеты, а во время ответа других групп - часто - заглядывали в «чужие» части.

Конечно, в двух предыдущих вариантах занятий студенты тоже пытались спрашивать про непонятные места в тексте, но в данном случае экспертом у них почти всегда был преподаватель (то есть я), который отказывал им в консультации. Закономерность при этом наблюдалась одна и та же: студенты переставали «замечать» непонятное и просто игнорировали его в пересказах и обобщениях. Фактически интернет выступал в роли преподавателя-эксперта, но интересно, что остальные группы также имели возможность доступа в интернет (телефоны. смартфоны, планшеты), но этого не делали.

Реципиенты, таким образом создавали несколько собственных вариантов текста на основе предложенного преподавателем: в первом оставаясь в рамках вербального кодирования, а во втором и третьем случае - меняя вербальный код

306

на визуальный, а потом опять преобразуя визуальный код в вербальный. При этом только третья группа читала текст в электронном виде.

Пересказ текста (первый вариант) как правило демонстрирует больший процент коммуникативных неудач (реципиенты производят бессмысленные, отрывочные, не понимаемые ими самими тексты). Работа с рисунками (второй и третий вариант), наоборот, провоцирует более активный интерес информантов к тексту, большее удовольствие от чтения и собственного производства смыслов: они охотно рисуют, поясняют и обсуждают свои и чужие рисунки. Чисто педагогически эти варианты более приемлемы и как методика изучения текстов, и как средство снять страх перед сложным, непонятным текстом (в силу своей «наукообразности» или архаичности). Слово работает в его восприятии гораздо эффективнее, когда оно параллельно воплощено в зрительном образе, причем неважно, сам реципиент производит этот образ или он предложен ему авторами текста.

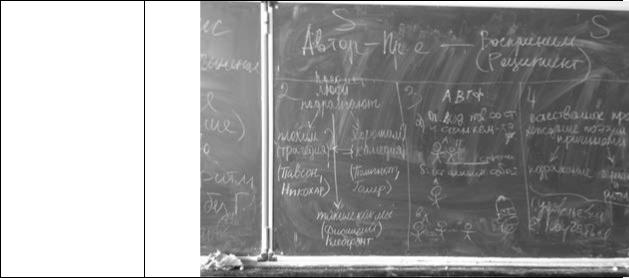

Кроме того, анализ рисунков позволяет выделить основные стратегии восприятия текста и способы его «обработки». Так, одной из основных стратегий понимания абстрактных научных текстов становится их «конкретизация», овеществление и очеловечивание абстрактных понятий (конкретное мышление как базовое): студенты предпочитают рисовать сюжеты. так, ритм, слово и гармония превращаются в человечков, танцующих, поющих, играющих на инструментах. Трагедия и комедия - в маски, а самое трудное для понимания место про способы подражания - в схему с попытками вербальных формулировок, потому что дешифровать текст, наделить его значением у студентов самостоятельно не получается (см. рисунок 3 - схема №3 в центре доски).

Рисунок 3 Отрывок про способы подражания и его схема

«а) автор то ве-

дет повествование со стороны, то становится в нем кем-то иным, как Гомер, или б) все время остается самим собой и не меняется, или в) выводит всех подражаемых (в виде лиц) действующих и деятельных»

Чтобы понять абстрактные рассуждения и описания, реципиенту необходимо превратить их в сюжетный рассказ, в повествование (как правило, информанты рисуют последовательность рисунков, иногда превращая в подобный комикс даже элементы одного предложения). Наиболее успешно это делают

307

именно те студенты, которым достается интернет и электронный текст. Создается впечатление, что реципиенты попадают в свою стихию: они активны. И что более важно: они ведут себя более творчески. Они становятся авторами ситуации, делая с текстом то, что нужно им, создавая новые правила игры, помимо предложенных им преподавателем. И хотя второй вариант работы с текстом носит активный характер: здесь есть и обмен мнениями, и перекодирование, и удовольствие от работы у студентов, третий вариант все-таки отличается по большей степени свободы поведения.

Современный читатель не просто нуждается в дублировании вербальной информации визуальной, он чувствует себя гораздо комфортнее, когда вербальный текст сопровождается другими типами информации (аудио или видео) или когда у читателя есть возможность интерактивного взаимодействия с текстом.

И.П. Мялицина

ПОЛИГАМНОСТЬ СОВРЕМЕННОЙ МЕДИАКОММУНИКАЦИИ: ДИНАМИЧЕСКИЙ АСПЕКТ1

В последнее время медиакоммуникация приобретает все более и более важное значение как средство связи и взаимодействия людей в разных сферах

– политической, экономической, социальной, профессиональной и др. В связи с этим медиатексты разных типов и жанров становятся не просто средством объединения конкретных людей и обществ, но во многом инструментом формирования глобального пространства (глобального мира) по определенному формату и содержанию. Именно поэтому к тому, чтó происходит в медиакоммуникации, кáк она функционирует, какúм образом организуются и структурируются ее единицы (тексты), приковано сегодня пристальное внимание исследователей разного ранга – филологов, социологов, журналистов, юристов, политологов и др.

Как известно, основной задачей публицистической сферы общения во все времена было и остается воздействие, формирование общественного мнения, оценок тех или иных событий, поведенческих стереотипов. Поэтому публицистический стиль – как язык, приспособленный для нужд сферы общественных коммуникаций, – отличается особым разнообразием речевых средств, приемов и способов достижения эффективности речи.

Типология современной публицистики весьма разнообразна. Она вбирает в себя газетные, журнальные, телевизионные, рекламные, радио-, а также электронные тексты различных жанров. В зависимости от коммуникативной целеустановки сегодня в целом выделяют три типа журналистских текстов: информационные (представленные в таких жанрах, как заметка, репортаж, интервью, отчет и др.), аналитические (с такими типовыми жанрами, как беседа, статья,

1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ: грант № 14-04-00575а

308

корреспонденция, рецензия, обзор, обозрение) и художественно-политические (чаще всего представленные через жанры эссе, очерка, фельетона, памфлета) [Кожина и др. 2008: 360]. Как представляется, особенно ярко языковые изменения проявляются в печатных текстах, в том числе газетных. Это объясняется письменным (печатным) форматом этих текстов, который «сопротивляется» неконтролируемому потоку разговорных и просторечных элементов, «дозирует» их количество, в отличие от устных текстов телевидения, радио или текстов интернет-общения.

Публицистический стиль, вслед за сферой деятельности, которую обслуживает, постоянно меняется, первым – по сравнению с другими стилями, – отражая динамику общественной жизни. В последние годы стиль газетных текстов очень изменился, даже, например, по сравнению с текстами начала 2000-х годов. Отличительными чертами становятся аналитичность, доказательность, фактологичность изложения, с одной стороны, и оценочность, острая полемичность – с другой. Имеет место также переоценка жанров: 1) усиление одних (интервью, комментарий) и «уход в тень» других (фельетон, очерк); 2) приобретение автономности некоторыми жанровыми формами (исповедь, журналистское расследование); 3) объединение жанров из-за глобального информационного пространства и т.д. [Современный медиатекст 2011: 57-58]. Однако при всем многообразии газетных жанров общие черты публицистичности (информативность и стандартизированность, с одной стороны, и экспрессивность и оценочность – с другой) сохраняются.

На фоне объемных и серьезных изменений как самой газеты, так и ее речевой специфики важной представляется задача изучения качественных преобразований последней, происходящих под влиянием глобальной перестройки всего медиапространства.

Первое и самое явное изменение – это изменение самого стиля газеты. Он становится более раскованным и индивидуализированным. Отсюда стремле-

ние к проявлению более четкого авторского «Я», а также отображению «лица» газеты [Кожина и др. 2008: 365].

Второе серьезное изменение – это смена характера модальности, которая из привычной для советской публицистики императивности все более переходит в зону косвенно-императивной или рекомендательной модальности [там же]. Благодаря этому исчезает открытая назидательность, призывность, лозунговость, риторичность. Тем самым можно говорить о всецелом изменении тональности текстов.

Третий процесс, захвативший публицистику новейшего времени, – «экспансия» разговорной речи. По сути, меняется стилевая норма речи в сторону свободного употребления разговорных средств, вплоть до просторечия, а также сленговых и жаргонных лексических единиц во всех типах медиапространства и всех его жанровых разновидностях, то есть наблюдается, как отмечают многие исследователи, общее снижение стиля.

Все перечисленные изменения приводят к еще одной важной черте современного медиа-языка, это «уравнивание позиций коммуникантов в современных СМИ» [там же: 366], исчезновение оторванности создателя текста от

309

его читателей, явное приближение адресанта к адресату. Это ведет, в свою очередь, к интимизации изложения сообщения и привнесению духа доверительности в общение. Таким образом, меняется сама форма общения на личностноориентированное.

Вследствие перераспределения статуса адресанта и адресата постепенно «выкристаллизовывается» пятая особенность сегодняшней медиа-

коммуникации – преобразование и обогащение концепции самого адресата.

В современной публикации под «адресатом» понимается не «идейно однородная масса» [там же: 367], а совокупность Личностей со своими взглядами, интересами, информационными запросами. Отсюда появляется четкая необходимость не только учитывать, но и реализовывать эти запросы. Другими словами, сейчас автору желательно не только знать запросы аудитории и соответствовать им, но и предполагать степень осведомленности, направленность интересов, возможные реакции адресата. Также в случае возможного упрека в неполноте или неточности сообщения, уметь вовремя скорректировать процесс сообщения: дополнить, уточнить, подтвердить, активизировать внимание читателя, убедить его в объективности изложения.

Отсюда вытекает такое важное качество массовой коммуникации нового типа, как акцентированная диалогичность, характеризующая весь публицистический стиль последнего времени. Диалогичность проявляется в сопровождении журналистом своего читателя весь процесс (от начала и до конца) усвоения последним содержания текста. Помимо коррекции (детализации, уточнения) сообщения в начале этого процесса, журналист анализирует, дает свою оценку происходящему событию, обосновывает несостоятельность суждений оппонентов и защищает позицию сторонников. Вместе со своими читателями автор рассматривает иную точку зрения, планирует пути решения проблем, согласовывает возможные практические действия и координирует их с читателями. Таким образом, в современных медиатекстах, газетах, интернет-материалах, журналист не диктует, провозглашает или насаждает готовое, а совместно с аудиторией вырабатывает общее мнение о событии [там же: 367].

Кроме того, что диалогичность является фундаментальным качеством публицистической речи в целом, она (диалогичность) функционирует как принцип построения отдельного текста и способ организации материалов на газетной полосе. В связи с этим, диалогичность становится формой взаимодействия не только между автором и его аудиторией, но и между изданиями: журналист передает иную позицию не только цитированием, пересказом в косвенной речи своего текста, но и включением в свой материал целых «чужих» текстов, где излагается иная точка зрения. Создается ситуация, когда, по точному замечанию М.Н.Кожиной, «в полемику вступают целые тексты» [там же 2008: 367].

Последняя значимая тенденция в языке современной публицистики, теснейшим образом связанная с диалогичностью, – возросшая частота использо-

вания деформированных прецедентных текстов через приемы цитирова-

ния, ссылок, парафраз, пародий, аллюзий. Указанные приемы вызывают у читателя дополнительные ассоциации. Между прецедентным и авторским тек-

310