- •25. Лексический уровень языка. Слово как центральная единица языка. Проблема определения слова. Признаки слова

- •27. Вопросы семасиологии. Семантическая структура слова: концептуальное ядро и коннотация, понятие семы. Типы сем. Компонентный анализ.

- •28. Развитие лексического значения слова. Полисемия. Способы образования переносных значений.

- •29. Системные отношения в лексике (синонимия, антонимия, омонимия, паронимия, лсг, лсп, тематические группы).

- •31. Словарный состав языка. Активная и пассивная лексика (неологизмы, окказионализмы, историзмы, архаизмы). Пути обогащения словарного состава (словообразование, заимствования, кальки).

- •32. Словарный состав языка. Активная и пассивная лексика. Экзотизмы, интернационализмы, табу, эвфемизмы, какофемизмы, терминология.

- •33. Фразеологизм как межуровневая единица языка. Типы фразеологизмов.

- •34. Синтаксический уровень в ряду других языковых уровней. Единицы синтаксического уровня.

- •35. Словосочетание как единица синтаксического уровня. Типы словосочетаний

- •36. Предложение и высказывание как единицы языка и речи. Структурный, коммуникативный и семантический аспекты изучения предложения.

- •37. Структурный аспект изучения предложения. Понятие структурной схемы как грамматического образца предложения. Базовые и производные структурные схемы.

- •38. Семантический аспект предложения. Понятие модусной и диктумной семантики. Пропозиция как логическая структура предложения. Типы пропозиций.

- •39. Коммуникативный аспект изучения предложения. Актуальное членение предложения. Тема и рема

- •41. Типологические классификации языков (изолирующие, агглютинативные, флективные, инкорпорирующие языки; синтетический и аналитический типы языков).

- •42. История общества и развитие языка. Процессы языковой дифференциации и интеграции.

- •43. Взаимодействие языков. Виды языковых контактов. Субстрат, суперстрат, адстрат.

- •44. Экстралингвистические и лингвистические факторы изменения языка. Общие и частные лингвистические законы

- •45. Основные теории происхождения языка

- •46. Основы социолингвистики. Язык и общество. Территориальная, социальная и стилистическая дифференциация языка.

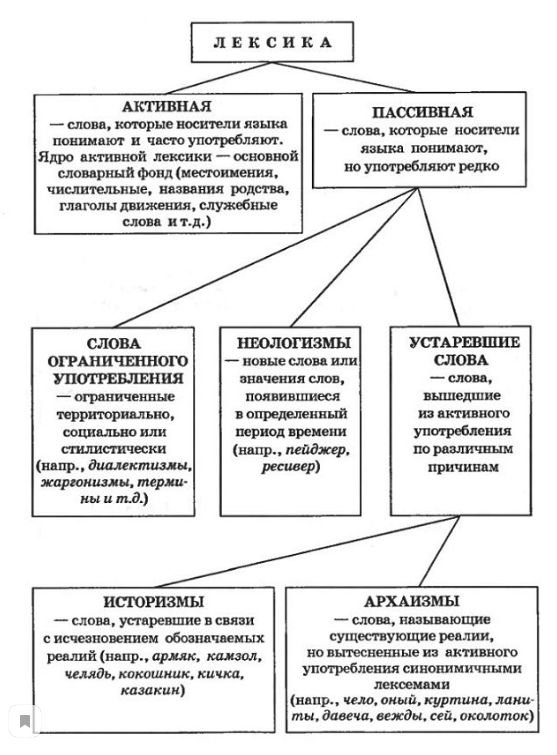

31. Словарный состав языка. Активная и пассивная лексика (неологизмы, окказионализмы, историзмы, архаизмы). Пути обогащения словарного состава (словообразование, заимствования, кальки).

Словарный состав языка - все слова (лексика) какого-либо языка (в т. ч. неологизмы, диалектная лексика, жаргонизмы, терминология и т. д.). Современный русский литературный язык насчитывает порядка 150 тысяч слов

Пути обогащения словарного состава.

Обогащение словарного состава языка происходит тремя основными путями:

1) появление у слов новых лексических значений;

2) словообразование;

3) заимствование из других языков.

Новые лексические значения возникают путём метафорического переноса (переноса по сходству) или метонимического переноса (переноса по смежности). Например, слово глаз в древнерусском языке обозначало «стеклянный шарик», затем оно стало обозначать орган зрения.

Словообразование – создание новых слов на базе слов, существующих в языке.

Заимствованные слова подвергаются освоению, приспосабливаются к различным особенностям заимствующего языка.

Промежуточное положение между исконными и заимствованными словами занимают кальки. Калькирование – это заимствование словообразовательной структуры слова или заимствование переносного значения слова. Различаются словообразовательные кальки и семантические кальки.

Словообразовательная калька – это слово, созданное по образцу иноязычных слов. Например, слово азбука было создано в древнерусском языке по образцу греческого слова алфавит: греческое слово образовано от названий двух первых букв греческого алфавита, русское слово – от названий первых двух букв кирилловского алфавита. Следовательно, в русском языке алфавит – заимствованное слово, тогда как азбука – результат калькирования.

Семантическая калька – это переносное значение слова, появившееся под влиянием иноязычного слова. Например, русское слово трогать, с давних пор имевшее значение «прикасаться», в 18 веке получило также переносное значение «вызывать сочувствие». Это произошло под влиянием французского слова toucher (туше), которое обозначало и «прикасаться», и «вызывать сочувствие».

32. Словарный состав языка. Активная и пассивная лексика. Экзотизмы, интернационализмы, табу, эвфемизмы, какофемизмы, терминология.

Словарный состав языка - все слова (лексика) какого-либо языка (в т. ч. неологизмы, диалектная лексика, жаргонизмы, терминология и т. д.). Современный русский литературный язык насчитывает порядка 150 тысяч слов

К активной лексике относятся те слова, которые актуальны для современного этапа, слова, которые отвечают требованиям современности и не имеют признаков старины или новизны.

Пассивный состав составляют слова, которые вышли из употребления ввиду своей несовременности, неактуальности, и новые слова, не утратившие еще признак необычности и новизны.

Экзотизмы – иноязычные слова, называющие предметы, явления, характерные для быта, культуры определенного народа. Так, слова: лорд, полисмен, леди, спикер, ленч, наведут большинство на мысль, что речь идет об Англии. Слова рейхстаг, фрау, вермахт – германского происхождения.

Интернационализмы – слова, возникшие сначала в одном языке, затем употребляемые в других для обозначения этого понятия. Это специальные термины наук, названия технических устройств, изобретений, общественных институтов: спутник, интернет, микроскоп, республика, академия и т.д.

Табу - запрет, который возникает в сфере общественной жизни на разных ступенях человеческого развития. Причинами табуирования лексики в древности были суеверия, древние верования, мифология. Например, нельзя было произносить название того животного, которое служило основным объектом охоты племени, так как дух этого животного мог услышать и помешать охоте.

Эвфемизмы (от греч. ей - хорошо и phemi - говорю) - это эмоционально нейтральные слова или выражения, употребляемые вместо синонимичных им слов или выражений, представляющихся говорящему табуированными, неприличными, грубыми или нетактичными.

Эвфемизмы заменяют в современной речи вполне литературные, но не совсем приличные в обществе слова. В этом случае табуирование объясняется причинами этикетного характера. Примеры: комбинация из трёх пальцев; мягкое место, пятая точка, мадам Сижу (А.А. Реформатский); домик неизвестного архитектора, куда царь пешком ходил, санузел, удобства и др. Пример эвфемизма из современной литературы: Олег почёсывал то место, где спина называется по-другому (Ю. Никитин. Трое из леса).

Какофемизм – это троп, состоящий в замене естественного в данном контексте обозначения какого-либо предмета более вульгарным, фамильярным или грубым.

Терминоло́гия — совокупность терминов, используемых в определённой области знания.