- •Список вопросов к экзамену 5 курса (каф. Дудниковой э. В.)

- •Ответы на вопросы

- •III степень тяжести:

- •2. Спазмофилия. Причины. Патогенез. Клинические формы. Диагностика. Лечение.

- •3. Гипервитаминоз д. Причины возникновения. Классификация. Клиника. Осложнения. Диагностика. Дифференциальный диагноз. Исходы. Лечение. Профилактика. Прогноз.

- •1. Этап разгрузки

- •2. Этап минимального питания

- •4. Этап оптимального питания

- •1 Степень

- •2 Степень

- •3 Степень

- •7. Железодефицитная анемия у детей раннего возраста. Этиология. Патогенез. Классификация. Клиника. Диагностика. Дифференциальная диагностика. Лечение. Профилактика.

- •III. Кома III – терминальная, всё отсутствует. Это неврологическая составляющая.

7. Железодефицитная анемия у детей раннего возраста. Этиология. Патогенез. Классификация. Клиника. Диагностика. Дифференциальная диагностика. Лечение. Профилактика.

Железодефицитная анемия (ЖДА) – это приобретенное заболевание, характеризующееся снижением содержания железа в сыворотке крови, костном мозге и тканевых депо, в результате чего нарушается образование гемоглобина и эритроцитов, развивается гипохромная анемия и трофические расстройства в тканях.

Латентный железодефицит – это состояние, характеризующееся истощением запасов железа в организме при нормальном уровне гемоглобина.

Этиология:

Основные причины ЖДА у детей:

Недостаточное поступление железа с пищей:

○ Искусственное вскармливание молоком с низким содержанием железа;

○ Позднее введение прикорма.

Повышенные потребности в железе:

○ Быстрый рост в раннем возрасте;

○ Недоношенность.

Потери железа:

○ Хронические кровопотери (например, из ЖКТ);

○ Гельминтозы.

Нарушения усвоения железа:

○ Заболевания ЖКТ (целиакия, мальабсорбция).

Патогенез:

Железо является важным микроэлементом, необходимым для:

Синтеза гемоглобина: железо входит в состав гема, обеспечивая связывание и транспорт кислорода.

Функции ферментов: участвует в работе цитохромов и многих ферментов, связанных с дыханием клеток.

Обеспечения иммунитета: железо важно для нормального функционирования иммунных клеток.

Недостаток железа приводит к снижению уровня гемоглобина, гипоксии тканей и нарушению метаболизма.

Классификация:

По степени тяжести:

○ Легкая (Hb 90-110 г/л);

○ Средняя (Hb 70-90 г/л);

○ Тяжелая (Hb < 70 г/л).

По стадиям:

○ Прелатентный дефицит ( истощение тканевых запасов, клиники нет);

○ Латентный дефицит (снижение ферритина, но нормальный Hb), клинические трофические расстройства – симптомы сидеропении;

○ Железодефицитная анемия (снижение Hb и ферритина).

Клиническая картина:

Общеанемический синдром:

○ Бледность кожи и слизистых;

○ Утомляемость, слабость, капризность, плаксивость детей;

○ Срыгивания, иногда рвота после кормления;

○ На 1-ом году мб регресс моторных навыков;

○ Тахикардия, функциональный систолический шум.

Поражение эпителия (проявления сидеропении):

○ Сухость кожи, ломкость волос;

○ Изменения ногтевых пластин (коилонихии);

○ Глоссит, ангулярный стоматит;

○ Симптом голубых склер.

Изменения в ЖКТ (проявления сидеропении):

○ Снижение аппетита, извращение вкуса – дисгевзия (поедание земли, мела);

○ Дисфагия, запоры/диарея;

○ Глоссит, гастрит, дуоденит.

Поражения нервной системы (проявления сидеропении):

○ Нарушение когнитивного развития у детей, беспокойство, раздражительность;

○ Патоосмия, патофагия, головные боли.

Диагностика:

Клиническая картина (см.выше) + лабораторные исследования:

○ Общий анализ крови: снижение Hb, МСV, МСН, MCHC, RBC, Ht, увеличение RDW.

○ Обмен железа: снижение ферритина, сывороточного железа,коэффициента насыщения трансферрина железом (НТЖ), повышение общей железосвязывающей способности (ОЖСС), латентной железосвязывающей способности (ЛЖСС).

Дифференциальная диагностика:

Сидероахрестические анемии:

Суть: Это группа анемий, характеризующихся нарушением синтеза гемоглобина на уровне эритроидных клеток, что приводит к накоплению железа в митохондриях клеток костного мозга (сидероахрестические клетки).

Патогенез: Основное нарушение — это неспособность эритроидных клеток правильно использовать железо для синтеза гемоглобина, что приводит к накоплению железа в митохондриях, но недостаточности гемоглобина в эритроцитах.

Дифференциальная диагностика:

В отличие от ЖДА, при сидероахрестических анемиях уровень ферритина обычно нормален или повышен, а уровень сывороточного железа может быть нормальным или повышенным.

Для сидероахрестической анемии характерно обнаружение сидероахрестических клеток в мазке крови, что помогает отличить её от других типов анемий.

Железоперераспределительные анемии:

Суть: Это анемии, возникающие из-за нарушения перераспределения железа в организме, чаще всего в контексте воспалений или хронических заболеваний. Железо остается в депо (например, в макрофагах), а его доступность для эритропоэза ограничена.

Патогенез: В ответ на воспаление или хроническую инфекцию, через механизмы воспалительных цитокинов, организм ограничивает доступность железа для микроорганизмов, что может привести к анемии. Это сопровождается повышением уровня ферритина, но снижением уровня сывороточного железа.

Дифференциальная диагностика:

В отличие от ЖДА, уровень ферритина в крови может быть нормальным или повышенным.

При железоперераспределительных анемиях обычно имеется нормоцитарная анемия, в отличие от микроцитарной при дефиците железа.

Талассемии:

Суть: Это наследственные заболевания, связанные с нарушением синтеза одной из цепочек гемоглобина (альфа- или бета-цепочка), что приводит к образованию аномального гемоглобина и нарушению эритропоэза.

Патогенез: В зависимости от типа талассемии (альфа- или бета-) происходит мутация в генах, кодирующих глобиновые цепи. Это приводит к дефициту одной из цепочек, что нарушает нормальное формирование гемоглобина и приводит к разрушению эритроцитов, гиперхромной или гипохромной анемии.

Дифференциальная диагностика:

1. Железодефицитная анемия: при талассемии уровень ферритина в норме или повышен, в то время как при ЖДА он снижен. 2. Электрофорез гемоглобина: выявление аномальных форм гемоглобина помогает диагностировать талассемии. 3. Микросфероцитоз, микроцитоз: характерен для талассемий, в отличие от нормоцитарной анемии при хронических заболеваниях. 4. Повышенный уровень ретикулоцитов и гиперхромные эритроциты также могут указывать на талассемии.

Важное отличие: талассемии часто диагностируются уже в детском возрасте, в то время как железодефицитная анемия развивается позже и чаще обусловлена дефицитом железа в пище или проблемами с его усвоением.

Лечение:

Самое главное – без препаратов железа вылечить невозможно и не отменяем после нормализации Hb.

Препараты железа – самый крутой – гидрооксид полимальтазный комплекс (ГПК) трёхвалентного неионного железа . Сходен по структуре с естественным соединением железа с ферритином, помимо этого, Fe 3+ всасывается только активно в кровь → малая вероятность передозировки препаратом.

Дозировка:

Рекомендуемая доза для лечения: 5 мг/кг массы тела в сутки.

Курс лечения:

Легкой степени – 3 мес.

Средней степени – 4,5 мес.

Тяжеолой степени – 6 мес.

Клинический осмотр + ОАК + Рц + Ht

1ый месяц – каждые 10-14 дней;

3ий месяц – 1р/мес, затем 1р / квартал.

Снятие с Диспансерного учёта через 1 год. Перед этим контроль СЖ, ОЖСС, Тф, ферритина, эритроцитарных индексов.

Профилактика:

8. Острые пневмонии у детей раннего возраста. Этиология. Патогенез. Классификация. Клинические проявления очаговой, сегментарной, крупозной, интерстициальной пневмонии, диагностика, лечение. Осложнения.

Вниманию читателя предоставляется таблица по дифференциальной диагностике основных инфекционных заболеваний нижних дыхательных путей и легочной ткани у детей:

|

Острый простой бронхит |

Острый обструктивный бронхит |

Бронхиолит |

Типичные пневмонии |

Атипичные пневмонии |

Этиология |

90% - респираторные вирусы (гриппа, парагриппа, респираторно-синцитиальный (РС), риновирусы, аденовирусы, метапневмовирусы + M. pneumoniae, Chlamydophila pneumoniae, Bordetella pertussis Очень редко – грибы Candida spp., Aspergillus; S. pneumonia, H. influenza, Moraxella catarrhalis |

Те же, но чаще – РС-вирус, аденовирус. |

60-70% - РС-вирус До 40% - риновирусы + гриппа, парагриппа, аденовирусы, коронавирусы, метапневмовирусы, бокавирусы |

S. pneumoniae, H. influenza, S. pyogenes, S. aureus, E. coli, K. pneumonia |

M. pneumonia, Chlamydophila pneumoniae, Chlamydia trachomatis, Legionella pneumophila, B. pertussis + вирусы гриппа, парагриппа, РС |

Патогенез |

Вирус, тропный к респираторному эпителию – внедрение в эпителий – размножение в клетках – повреждение клеток и барьера стенки бронхов – нарушение мукоцилиарного клиренса (увеличение фракции геля, снижение – золя) + повреждение и десквамация эпителия + отек + инфильтрация стенки клетками иммунного ответа - воспаление |

Поражение бронхов мелкого и среднего калибров – гиперплазия эпителия + повышение вязкости секрета + гиперсекреция слизи + отек слизистой + дискинезия бронхов + бронхоспазм; Приводят к бронхообструкции (экспираторная одышка) |

Некроз и десквамация эпителия терминальных и респираторных бронхиол + инфильтрация стенок бронхиол лимфоцитами и нейтрофилами + гиперсекреция слизи. Может быть облитерирующий бронхиолит – с ателектазами и участками склероза легочной ткани. Экспираторная одышка – ДН. |

Попадание возбудителя в легкие (чаще всего – аспирация, микроаспирация) – адгезия и поражение эпителия + выброс экзотоксинов + образование иммунных комплексов – воспаление альвеол – перекисное окисление липидов Нарушение газообмена – ДН, нарушение дыхательной функции легких – нарушение тканевого дыхания – нарушение работы других внутренних органов |

Внедрение м/о в эпителий верхних дыхательных путей, а затем альвеол – размножение в эпителии (микроколонии) – выделяют перекись водорода, аммиак – хронизация инфекционного процесса + усиление пролиферации окружающих клеток (гиперчувствительность замедленного типа) – повреждение ткани и повышение чувствительности клеток к вирусам |

Клиника |

- интоксикация (лихорадка, головная боль, слабость, миалгии, артралгии) - кашель: сначала сухой (густой секрет), на 2й день – влажный - предшествующие симптомы ОРВИ (ринит, конъюнктивит, трахеит) |

- интоксикация - экспираторная одышка - глухой, приступообразный кашель, болезненный, не приносящий облегчения - сухие свистящие хрипы, слышны на расстоянии |

Как при обструктивном бронхите + у недоношенных – возможно апноэ до 20 сек. + тяжелое, кряхтящее дыхание |

- интоксикация, адекватная тяжести течения, обычно t > 38о - сначала сильный, сухой кашель из-за вязкой, густой мокроты; на 3-4 день начинает отходить мокрота - возможны боли в груди - смешанная одышка |

- высокая двигательная активность, не соответствующая тяжести течения - стойкий субфебрилитет при удовлетворительном субъективном состоянии - интоксикация (головные боли, миалгии, тошнота) - сухой надрывный кашель (очень густая мокрота), першение в горле - катаральный конъюнктивит, катар носоглотки |

Осмотр |

- ЧДД в норме, ДН 0 - перк.: – ясный легочной звук - ауск.: жесткое дыхание, двусторонние диффузные сухие и влажные хрипы (крупно-, среднепузырчатые), изменяются при кашле |

- ЧДД повышена, ДН, цианоз - вздутие грудной клетки, участие вспомогательных мышц в акте дыхания, парадоксальное дыхание - перк.: коробочный звук - ауск.: жесткое дыхание, удлиненный выдох, диффузные сухие свистящие + крупно- и среднепузырчатые хрипы |

- выраженные признаки ДН - перк.: коробочный звук - ауск.: свистящие сухие либо мелкопузырчатые хрипы, крепитация - могут быть катаральные симптомы, лихорадка |

- ДН (тахипноэ, одышка, участие вспомогательных мышц, может быть акроцианоз) - пальп.: усиление голосового дрожания на стороне поражения - перк.: притупление перкуторного звука - ауск.: ослабленное/жесткое везикулярное дыхание, крепитация (плеврит), в стадии разрешения – мелкопузырчатые хрипы над областью поражения, усиление бронхофонии |

- симптомы конъюнктивита, шейная лимфаденопатия, кожная сыпь - перк.: коробочный оттенок звука - бронхообструкция - ауск.: обилие мелкопузырчатых хрипов по всей поверхности легкого, «целлофановые» хрипы |

Лаб., инстр. диагностика |

- R – норма / усиление легочного рисунка - ОАК - Лф, Лц / норм. Лц/ Лц - ПЦР /Ат со 2 недели при подозрении на M. pneumoniae, B. pertussis |

- R – усиление легочного рисунка, повышение прозрачности легочной ткани при отсутствии очаговых / инфильтративных изменений - ОАК - Лф, Лц - Спирометрия - ФВД |

То же, что и при остром обструктивном бронхите - R – «ватное» легкое - Пульсоксиметрия, КЩС |

- R – характерный гомогенный инфильтрат (очаг затемнения) - ОАК - Лц, П/Я, СОЭ, прокальцитонин - ОАМ – умеренная протеинурия, цилиндрурия - Мокрота – микроорганизмы, мб эритроциты - Спирография - ЖЕЛ, ФВД |

- R – негомогенная тень без четких границ, локальное усиление легочного рисунка - ОАК – слегка Нф, СОЭ - серологические реакции - Ат в сыворотке крови - СРБ < 40 мг/л, прокальцитонин < 0,2 нг/мл |

Принципы терапии |

- противовирусные препараты только при вирусе гриппа А (осельтамивир) - антипиретики (парацетамол, ибупрофен) - элиминационная терапия (деконгестанты + промывание носа) - муколитики - достаточный питьевой режим, влажный воздух |

- бронхолитики (B2-агонисты короткого действия в аэрозольной форме – сальбутамол, при неэффективности – ГКС – эуфиллин – ИВЛ) - регидратация (минеральные щелочные воды) - после снятия бронхообструкции - муколитики |

- бронхолитики (сальбутамол) NB! ГКС неэффективны - регидратация - аспирация носоглоточной слизи - оксигенотерапия - АБ – строго по показаниям |

- АБ-терапия Защищенные пенициллины (пневмококк, S. pyogenes, E. coli) Защищенные цефалоспорины 3 и 4 поколения (H. influenza) Макролиды - муколитики - симптоматическая терапия |

- АБ-терапия (макролиды – кларитромицин, джозамицин(а нет) - муколитики - фторхинолоны - адекватный режим отдыха и активности больного ребенка |

Пневмония - острое инфекционное заболевание легочной паренхимы, диагностируемое по синдрому дыхательных расстройств и/или физикальным данным, а также инфильтративным изменениям на рентгенограмме.

Т.е. пневмония – это клинико-рентгенологический диагноз.

Внебольничная пневмония — острое инфекционное заболевание легких различной, преимущественно бактериальной, этиологии, развившееся вне стационара или в первые 48—72 часа пребывания ребенка в стационаре, сопровождаемое лихорадкой и симптомами поражения нижних дыхательных путей (одышка, кашель, физикальные данные), при наличии инфильтративных изменений на рентгенограмме.

Основной этиологический фактор инфекций НДП у детей 1-3 лет – вирусы, нередко выступающие фактором, предшествующим бактериальному инфицированию. Основные м/о, вызывающие очаговую пневмонию в этом возрасте – S. pneumoniae, H. influenza (крайне редко у иммунизированных детей), S. pyogenes, S. aureus (очень редко). У детей с ВИЧ/онкологическими болезнями – тяжелая пневмония, вызванная Pneumocystis jirovecii, пациентов с нейтропенией – грибковые пневмонии (Candida, Aspergillus, Zygomycetes).

Патогенез пневмоний:

Аспирация (либо микроаспирация) содержимого носоглотки/пищи (в том числе привычная, хроническая) ЛИБО вдыхание аэрозоля с микроорганизмами (чаще для облигатных возбудителей – микоплазма, легионелла) + может быть способствующий фактор - повреждение мукоцилиарного клиренса (например, предшествующее ОРВИ – повреждение мерцательного эпителия, избыточная секреция слизи с увеличенной фазой геля, нарушение конвейерного движения слизи по направлению к глотке) → адгезия (фибронектин, сиаловые кислоты в щеточной кайме эпителиоцитов) и размножение м/о в эпителии респираторных бронхиол (способствуют – дефект сурфактанта, нарушение бронхиальной проходимости) → при разрушении эпителия в очаге скапливаются макрофаги, моноциты, Нф → каскад реакций комплемента, выделение интерлейкинов, фагоцитоз → задержка возбудителя в ампулообразных расширениях респираторных бронхиол → распространение м/о в соседние альвеолы (очаговая пневмония) → нарушение проницаемости капилляров (действие токсина) → серозный отек → фиброзный экссудат (уплотнение ткани).

При кашле → попадание инфицированного экссудата в крупные бронхи → в другие респираторные бронхиолы (бронхогенное распространение).

Для детей характерно раннее вовлечение регионарных л/у (паратрахеальных, бронхопульмональных, бифуркационных) → расширение корней легких.

Нарушенная проходимость бронхов + расстройство микроциркуляции + воспалительная инфильтрация бронхиол и легочной ткани + интерстициальный отек + снижение воздушности → ДН (респираторный ацидоз, гиперкапния, смешанная одышка, гипоксемия).

Нарушение работы ССС: спазм артериол малого круга + полнокровие в легких, воспалительный отек → легочная гипертензия → энергетически-динамическая недостаточность миокарда.

Нарушение внешнего дыхания:

а) Вентиляционная недостаточность: рестриктивные (изменение эластической тяги) и обструктивные (сопротивление току воздуха) нарушения + дискоординация работы дыхательных мышц из-за интоксикации, гипоксии.

б) Диффузионно-распределительная недостаточность: нарушение распределения (гипо-/гипервентиляция различных участков легочной ткани) и нарушение диффузии газов (нарушение сурфактанта, воспаление стенок альвеол).

Классификация пневмоний:

Сроки течения: - Неосложненные = 2-4 недели - Осложненные = 4-8 недель - Затяжная = более 6 недель

Клиническая картина:

Очаговая пневмония:

Начало – внезапное/постепенное, симптомы интоксикации развиваются на фоне улучшения состояния после перенесенного ОРВИ.

На 1 месте у детей раннего возраста – признаки ДН:

Для внебольничной пневмонии (любой возбудитель) характерно стойкое повышение температуры ≥38,0° более 3 дней.

Тяжелая интоксикация: ребенок адинамичный, с мышечной гипотонией, сниженным аппетитом, могут быть тошнота и рвота.

Одышка и тахипноэ встречаются лишь у 50—70% детей.

Кашель – сначала сухой, позже – продуктивный.

Периоральный цианоз – сначала рефлекторный (первые 1-2 дня), затем – вторичный (увеличение содержания восстановленного гемоглобина).

При вовлечении в воспалительный процесс плевры возникают боли в грудной клетке, боку.

При локализации очага возле диафрагмы может быть абдоминальный синдром.

Физикальные изменения:

- Пальпация – усиление голосового дрожания;

- Перкуссия – притупление перкуторного звука над очагом;

- Аускультация – усиление бронхофонии, локализованные мелкопузырчатые хрипы, крепитация (в стадию прилива и в стадию разрешения). Дыхание жесткое / ослабленное, может быть резко ослабленное (при скоплении большого количества жидкости). 30% пневмоний – немые! (отсутствуют/слабо выражены физикальные изменения)

Рентгенография в 2-х проекциях (прямой и боковой):

- Очаг затемнения неправильной формы, с нечеткими краями (гомогенный, в стадию разрешения – «пятнистый», с просветлениями;

- Усиление легочного рисунка, расширение корней легких.

2) Сегментарная пневмония:

Критерий – инфильтрация на рентгене занимает сегмент/несколько сегментов (полисегментарная), границы могут быть четкими.

1 вариант течения – доброкачественный, фокальные изменения держатся несколько дней, ДН и интоксикации нет/выражены слабо (сегментарный отек легкого при вирусных инфекциях).

2 вариант течения – схож с клиникой крупозной пневмонии (внезапное начало, лихорадка, циклическое течение, боли в грудной клетке).

3 вариант течения – образование сегментарной тени к концу 1 – началу 2-й недели заболевания. Клиника – похожа на очаговую пневмонию (аускультативно – жесткое, ослабленное дыхание при отсутствии хрипов). Часто поражение плевры, ателектазы, склонность к абсцедированию и затяжному течению.

3) Крупозная (долевая) пневмония:

Патогенез:

Попадание пневмококка в верхние дыхательные пути (ВДП) → сенсибилизация → действие разрешающих факторов → аспирация возбудителя → гиперергическая реакция (ГНТ III типа с иммунными комплексами) → повреждение микроциркуляторного русла (МЦР), экссудация.

В 1-3 года встречается редко (чаще – у детей до- и школьного возраста):

- острое начало, температура 39-40 градусов, интоксикация; - кашель сухой, через 2-3 дня – влажный; - ДН; - в начале мб боли в правом подреберье, около пупка (висцеро-висцеральный рефлекс при локализации в нижней доле правого легкого); - боли в груди, часто иррадиируют в спину, плечо, подреберье; - лежит на больном боку; - мокрота со временем может принимать ржавый оттенок; - в стадии разрешения – непостоянная крепитация.

Объективно: - отставание половины грудной клетки в акте дыхание; - ограничение подвижности нижнего края легкого; - усиление бронхофонии; - притупление перкуторного звука в области пораженной доли; - шум трения плевры выслушивается не всегда (хотя плевра вовлекается почти всегда).

Рентгенологическая картина: очаг затемнения, занимающий долю.

4) Интерстициальная пневмония (атипичная):

Этиология:

Микоплазма, хламидии, патогенные грибы, пневмоцисты, вирусы (гриппа, РС, ЦМВ).

Патогенез:

Генерализованный спазм артериол → местный тромбогеморрагический синдром → дефицит сурфактанта, микроателектазы.

Клиническая картина:

- фебрилитет /субфебрилитет (при хламидийной пневмонии – мб без лихорадки); - интоксикация нехарактерна («ножницы» - стойкая лихорадка при отсутствии симптомов интоксикации); - сухой, мучительный кашель (очень густая, вязкая мокрота), может быть клиника бронхообструктивного синдрома (густая слизь + отек слизистой бронхов); - катар носоглотки, сухой конъюнктивит.

Объективно: - перкуссия – коробочный оттенок звука (из-за сочетания с бронхообструкцией); - аускультация – мелкопузырчатые двусторонние ассиметричные хрипы, «целлофановые» хрипы (нежные крепитирующие).

Рентгенологическая картина: - усиление, деформация легочного рисунка по ячеистому типу; - расширение тени корня легкого; - множественные пятна (очажки микроателектазов), ватное легкое; - КТ – «матовое стекло». Для вирусной пнемонии мб единственным признаком.

Диагностика пневмоний:

Осмотр, объективное обследование;

Инструментальная диагностика: - Рентгенограмма в 2-х проекциях - КТ – при осложненной пневмонии (деструкция) либо вирусной этиологии - пульсоксиметрия

Лабораторная диагностика: - ОАК: типичная – ↑Лц, ↑Нф со сдвигом влево, ↑СОЭ атипичная – норма/чуть ↑Лц, СОЭ грипп – мб лейкопения с ↑Лф Лейкопения – признак тяжести заболевания!

- ↑СРБ, прокальцитонин (менее выражено при атипичной)

- Микробиологическое исследование крови/мокроты на определение возбудителя и а/б – резистентности. Делать до начала а/б терапии! У маленьких детей сложно собрать мокроту (в контейнере оказывается слюна). NB! Не выявляет микоплазму и вирусы! - Экспресс-тесты на вирус гриппа, SARS-COV-2 по показаниям - ПЦР на выявление ДНК микоплазмы, вирусы - Антитела к микоплазме (берем в острой фазе и через 3-4 недели - 4-кратное нарастание титра) - б/х – определение уровня электролитов при тяжелой пневмонии - КЩС – при тяжелой пневмонии – метаболический ацидоз.

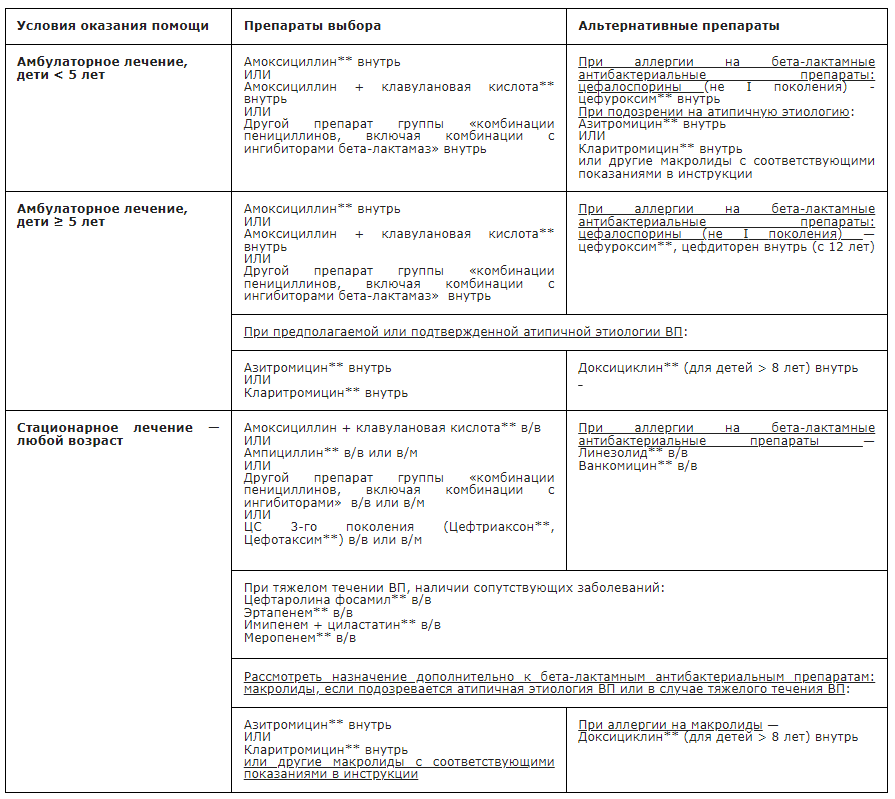

Лечение:

- Постельный режим (типичная пневмония); - При атипичной – охранительный режим (прохладный, влажный воздух в помещении, полусидячее положение при признаках ДН, диета щадящая, частое дробное питание); - При SpO2 92% и менее – оксигенотерапия; - Антибиотикотерапия:

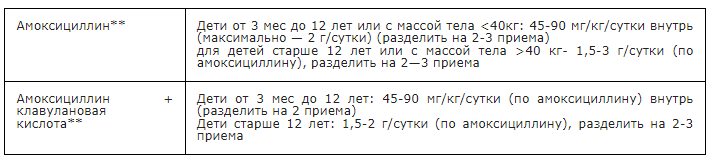

Антибиотик назначается эмпирически, курс лечения 10-14 дней:

ЛП выбора – амоксициллин, если нет факторов риска инфицирования устойчивыми/β-лактамазообразующими возбудителями (H.influenzae, S.aureus, E.coli) – возраст более 2 лет, не посещает ДДУ, не контактирует с детьми, посещающими ДДУ, не получал этот а/б предшествующие 3 месяца.

Если есть факторы риска – амоксициллин + клавулановая кислота.

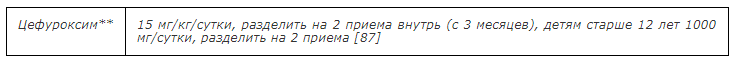

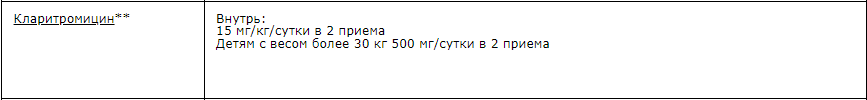

При аллергии на бета-лактамные

а/б – пероральные цефалоспорины:

При атипичной пневмонии – ЛП выбора

– макролиды (кларитромицин, джозамицин).

При аллергии на макролиды – доксициклин

(только старше 8 лет!). 2й препарат выбора

– цефалоспорины 2-го и 3-го поколения.

Оцениваем эффект а/б-терапии через 48-72 ч.

- Полный ответ – отсутствуют симптомы ДН, температура < 38,0°С, снижается интоскикация; - Частичный ответ: улучшение состояния; - Отсутствует ответ: дополнительные исследования, подозрение на атипичного возбудителя: добавить кларитромицин.

Патогенетическая терапия:

- Адекватный уровень гидратации; - Муколитики; - Бета2-агонисты (сальбутамол) при бронхообструктивном синдроме (атипичная).

Симптоматическая терапия:

- Жаропонижающие (парацетамол, ибупрофен); - Промывание носа.

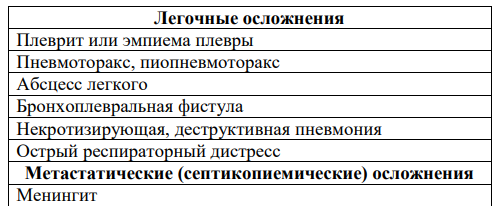

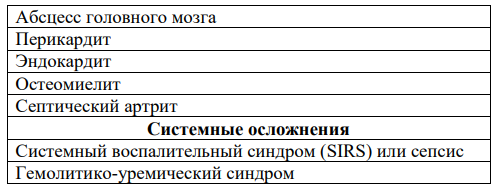

Осложнения пневмонии:

- синпневмонический плеврит – это скопление жидкости в плевральной полости, связанное с течением пневмонии. Это осложнение возникает обычно в первые пять дней ВП, может развиться при бактериальной пневмонии практически любой этиологии. В зависимости от возбудителя и длительности заболевания плеврит может быть фибринозным, серозно-фибринозным и гнойным. Характерны более длительная лихорадка, боль в груди, боль в животе, притупление перкуторного звука, ослабление дыхательных шумов. На развитие плеврита может указывать лихорадка, сохраняющаяся несмотря на адекватную антибиотикотерапию;

- метапневмонический плеврит возникает после начала лечения обычно при пневмококковой пневмонии, реже — при инфекции, вызванной H. influenzae типа b. Критерии метапневмонического (иммуноопосредованного) плеврита: рецидив лихорадки после 1—2 дней нормальной температуры тела или ее сохранение на фоне адекватной антибактериальной терапии. Лихорадка сохраняется на протяжении 7—12 дней и рефрактерна к проводимому лечению. Плеврит имеет серозно-фибринозный характер, характерна сильно ускоренная СОЭ 50-80 мм/ч (сохраняется длительно);

- деструкция

легких;

- синдром системного

воспалительного ответа (сепсис);

-

бактериально-токсический шок.

9. Деструктивная пневмония у детей раннего возраста. Этиология. Клиника. Диагностика. Лечение. Особенности клинического течения и диагностики в зависимости от этиологии пневмонии. Показания к хирургическому лечению.

Острая гнойная деструктивная пневмония (ОГДП) – очаговая или сливная пневмония, различной этиологии, характеризуется некрозом и гнойным расплавлением ткани легкого с присоединением плевральных осложнений.

Этиология:

- S. aureus, в том числе метициллин-устойчивые штаммы; - пневмококк 1,3,9,14 серотипов; - H. influenza; - S. pyogenes; - K. pneumonia; - P. aeruginosa; - вирусы гриппа и парагриппа.

Возможны два механизма возникновения ОГДП: бронхогенный (первичный), в основе которого лежит аэрогенный или бронхогенный путь развития воспаления в легком и гематогенный (вторичный) путь инфицирования возникает вследствие септического процесса.

Инфильтративно-деструктивная форма соответствует полисегментарной пневмонии, при которой возможно расплавление ткани легкого с формированием небольших абсцессов. Преобладающий возбудитель – пневмококк, а также S. aureus (в т.ч. MRSA), микоплазма.

Абсцесс легкого образуется в участке воспалительной инфильтрации из-за расплавления легочной ткани. В очаги деструкции легочной ткани проникает воздух, формируя внутрилегочные воздушные полости. Абсцесс при деструктивной пневмонии не содержит пиогенной капсулы, поэтому на ранних стадиях формирования склонны к спонтанному прорыву в бронх (с развитием пиопневмоторакса) или плевральную полость. Возбудители – S. aureus (основной), K. pneumoniae, пневмококк, БГСА

Булла – это тонкостенная воздушная полость, способная менять форму и размеры. Небольшие по размеру воздушные полости свидетельствуют о благоприятном течении процесса и их спонтанной регрессии. При наличии клапанного механизма воздушные полости могут увеличиваться в размере и вызывать синдром внутрилегочного напряжения или вскрываться в плевральную полость, создавая напряженный пневмоторакс.

Гнойный лобит характеризуется тотальной гнойной инфильтрацией паренхимы доли легкого с очагом деструкции в центре.

Пневмо-, пиопневмоторакс

Пиоторакс (эмпиема плевры) – вторичный характер, осложнение парапневмонического плеврита. У иммунокомпетентных детей – S. pneumoniae, S. aureus (в т.ч. MRSA) и S. pyogenes; в местах без массовой вакцинации против гемофильной палочки - H influenzae тип b; у иммунокомпрометированных детей возбудителями могут быть анаэробы и грибы:

- Экссудативная стадия характеризуется воспалительным процессом, связанным с пневмонией, накоплением жидкости в плевральной полости с низким содержанием лейкоцитов.

- Гнойно-фибринозная стадия характеризуется скоплением гноя в задних и боковых отделах плевральных полости с большим содержанием лейкоцитов и фибрина. Начинается процесс осумкования и образования множественных гнойных полостей, разделенных между собой фибринозными перегородками. Легкое коллабировано.

- Стадия организации связана с интенсивным ростом фибробластов в экссудате и листках плевры, образуя соединительно-тканные наслоения с формированием фибриноторакса. Применение НПВС при ОРВИ ведет к увеличению риска развития эмпиемы плевры.

Клиническая картина:

- Тяжелая форма пневмонии, нет ответа на а/б терапию (либо частичный ответ со светлым промежутком и последующим ухудшением состояния); - Повышение температуры и симптомов интоксикации; - Выраженная ДН; - Отставание пораженной половины грудной клетки в акте дыхания, особенно при поражении плевры, выбухание грудной клетки, сглаженность и расширение межреберных промужутков.

Абсцесс может прорываться: - В бронх – гнойная мокрота (обильный, влажный кашель с улучшением состояния, снижением температуры и интоксикации); - В плевральную полость – усиление интоксикации, ДН (дополнительное поджатие легкого гноем), приглушение дыхательных шумов, выраженное отставание половины грудной клетки при дыхании.

Объективно: - инфильтративно-деструктивная форма – ослабление дыхания при аускультации, укорочение перкуторного звука - гнойный лобит – цианоз, одышка, ослабление дыхания при аускультации, укорочение перкуторного звука - пиоторакс – резкое ослабление дыхания, перкуторно – линия Дамуазо, треугольники Гарлянда и Раухфуса-Грокко

-

напряженный пиопневмоторакс –

синдром внутриплеврального давления

(выраженная одышка, прогрессирующий

цианоз, поверхностное дыхание с

раздуванием крыльев носа, участием

вспомогательной мускулатуры);

аускультативно – значительное

ослабление/отсутствие дыхания, перкуторно

– тимпанит в верхних отделах плевральной

полости, укорочение – в нижних

-

напряженный пиопневмоторакс –

синдром внутриплеврального давления

(выраженная одышка, прогрессирующий

цианоз, поверхностное дыхание с

раздуванием крыльев носа, участием

вспомогательной мускулатуры);

аускультативно – значительное

ослабление/отсутствие дыхания, перкуторно

– тимпанит в верхних отделах плевральной

полости, укорочение – в нижних

- напряженный пневмоторакс – синдром внутриплеврального давления, выбухание и отставание в акте дыхания половины грудной клетки, ослабление дыхания, тимпанит - буллы – клинически не проявляются (мелкие), крупные могут вскрываться в плевральную полость – напряженный пневмоторакс

Диагностика (алгоритм не отличается от других форм пневмонии):

На рентгенограмме:

- инфильтративно-деструктивная форма - умеренная инфильтрация легочной ткани без четких границ с множественными мелкоячеистыми просветлениями При развитии парапневмонического плеврита - отсутствие дифференциации купола диафрагмы и плеврального синуса на стороне поражения за счет наслоения экссудата, гомогенное затемнение различной степени протяженности, отсутствие легочного рисунка, смещение тени сердца в противоположную сторону, коллабирование легкого.

- гнойный лобит - тотальное затемнение доли легкого с выпуклыми контурами и признаками парапневмонического плеврита.

- абсцесс легкого - очаг затемнения округлой формы с четкими краями. При сообщении с бронхом появляется уровень жидкости.

- булла – тонкостенная воздушная полость с четкими контурами на фоне неизмененной легочной ткани.

- пиоторакс - значительное затемнение половины грудной клетки со смещением средостения в противоположную сторону, расширение межреберных промежутков и отсутствие дифференцировки купола диафрагмы и плеврального синуса.

- напряженный пиопневмоторакс – горизонтальный уровень жидкости, значительное смещение средостения в здоровую сторону, коллабирование легкого, расширение межреберных промежутков,

- пневмоторакс – тотальное просветление легкого, коллабирование, смещение средостения в здоровую сторону, уплощение купола диафрагмы, расширение межреберных промежутков

УЗИ плевральной полости – определение наличия, расположения (в случае осумкования) жидкости в плевральной полости для выбора области дренирования плевральной полости. По характеру выпота можно определить стадию гнойно-воспалительного процесса при эмпиеме плевры, парапневмоническом плеврите.

Лечение:

При малом/умеренном объеме парапневмонического плеврита – антибиотики + повторные плевральные пункции.

Эмпирическая а/б терапия – цефотаксим/цефтриаксон, для воздействия на возможных анаэробов или MRSA – совмещать с клиндамицином. При подтвержденном MRSA либо обоснованном подозрении на него можно использовать ванкомицин вместо клиндамицина.

При вакцинации против гемофильной и пневмококковой инфекции возможно эмпирическое назначение ампициллина

Длительность антибиотикотерапии при эмпиеме (при наличии адекватного дренажа и отсутствии дополнительных осложнений) – 3-4 недели. А/б вводят в/в 10-14 дней, при клиническом улучшении и удалении дренажа ребенка переводят на пероральные а/б (чаще всего – амоксициллин + клавулонат).

При оценке эффекта от а/б нужно учесть, что при эмпиеме лихорадка может сохраняться дольше 72 часов от начала приема а/б даже при улучшении состояния ребенка, что не является показателем неудачи терапии.

При малом объеме плеврального выпота вместо рутинного дренирования и санации проводятся повторные пункции в 6-7 межреберье по задней подмышечной линии (при отсутствии спаек в плевральной полости). В стадии гнойно-фиброзного экссудата – внутриплевральное введение фибринолитиков (альтеплаза, урокиназа).

Неинвазивная санация полости абсцесса: - устранение бронхоспазма и уменьшение отечности слизистой (эуфиллин) - улучшение реологических свойств мокроты (муколитики) - постуральный дренаж (придание ребенку положения, при котором мокрота оттекает под действием силы тяжести

Показания к хирургическому лечению:

Неэффективность фибринолитической терапии эмпиемы плевры – торакоскопическая санация плевральной полости.

Длительно функционирующий бронхоплевральный свищ – временная окклюзия бронха, несущего свищ.

Легочное кровотечение.

Пневмоторакс, не купируемый дренированием.

Распространенная гангрена легких после курса интенсивной терапии.

10. Принципы терапии острых пневмоний у детей раннего возраста. Показания к госпитализации. Особенности антибактериальной терапии при различных видах пневмоний (внутри-, внебольничные, деструктивные и др.). Реабилитация.

Подробно о лечении внебольничных, деструктивных пневмоний – см. 8 и 9 вопросы.

Критерии выбора а/б для эмпирической терапии:

Активность в отношении наиболее вероятных возбудителей инфекции;

Способность преодолевать значимые механизмы вторичной резистентность (локально)

Способность создавать адекватные концентрации в очаге инфекции;

Эффективность, подтвержденная в контролируемых клинических исследованиях;

Профиль безопасности и удобство применения;

Оптимальное отношение затраты/эффективность.

Этиология внутрибольничных (нозокомиальных) пневмоний:

-

Ps. Aeruginosa;

- E. coli;

- K. pneumoniae;

-

Acinetobacter spp.;

- S. aureus (MRSA);

- L. pneumophila.

-

Ps. Aeruginosa;

- E. coli;

- K. pneumoniae;

-

Acinetobacter spp.;

- S. aureus (MRSA);

- L. pneumophila.

Показания для госпитализации детей с диагнозом пневмонии:

Отсутствие у больных с легочным инфильтратом ответа на стартовую а/б терапию в течение 48 часов;

Цианоз, одышка, тахипноэ, стонущее дыхание, SaO2 <92%, снижение АД, легочно-плевральные осложнения, дегидратация, отказ от еды;

Наличие тяжелых сопутствующих заболеваний, иммунокомпрометирующих состояний;

Возраст до 6 мес;

Дети с врожденными пороками сердца и нарушениями сердечного ритма;

Подростки-наркоманы, страдающие алкоголизмом и токсикоманией;

Дети из многодетных семей с низким социальным уровнем и материальным; обеспечением, проживающие в общежитиях, в неблагоустроенном жилье, не имеющие постоянного места проживания;

Дети из домов ребенка и интернатов, где имеется высокая резистентность к стандартной антибиотикотерапии;

Больной ребенок с бронхолегочной дисплазией.

Реабилитация:

При своевременном адекватном лечении неосложненной ВП реабилитации не требуется. Закаливание возобновляют через 2 недели, занятия спортом — через 6 недель (после осложненной пневмонии — через 12 недель).

Детей, перенесших осложненную ВП, рекомендовано наблюдать 4—6 месяцев, детям, перенесшим плеврит, особенно с отложением фибрина, рекомендованы лечебная физкультура, дыхательная гимнастика.

Исследование 2024 года – дыхательная гимнастика с развитием дыхательного объема легких, тренировкой дыхательной мускулатуры, массаж грудной клетки, спины и брюшной полости, упражнения низкой и средней интенсивности показали более быстрое восстановление функционального состояния и уменьшение выраженности астенического синдрома, более быстрое исчезновение кашля в сравнении с контрольной группой детей.

11. Нейротоксикоз. Причины. Патогенез. Классификация. Инфекционно-токсический шок. Клинические проявления и лечение токсической энцефалопатии.

Нейротоксикоз (токсическая энцефалопатия, энцефалическая реакция) – остротекущая реакция организма ребенка на внедрение в сосудистое русло нейротропных токсинов, приводящая к развитию токсического отека мозга, гипертермии, судорог, нейрогенного нарушения функции сердца и легких.

Этиология:

1. Вирусы: грипп (40%), парагрипп, аденовирус, ротавирус, Коксаки – начало заболевания;

2. Бактерии: грамм(-): сальмонеллы, шигеллы, эшерихии, клебсиеллы, менингококк и др; грамм(+) (стафилококки, стрептококки);

3. Вирусно-бактериальные ассоциации как и бактерии – присоединяются на 4-5 день заболевания.

Предрасполагающие факторы:

- Дети первых 3 лет жизни; - АФО иммунной, нервной системы, водно-электролитного баланса; - Масса при рождении 2,5 кг (недоношенность, ЗВУР); - Токсикозы беременности; - Перенесенная асфиксия, родовая травма; - Искусственное вскармливание; - Судорожные состояния в анамнезе; - Предшествующие ОРВИ в течение последнего месяца.

Патогенез:

Классификация:

Нейротоксикоз I степени характеризуется наличием двигательного беспокойства, высокой температуры тела, кратковременных судорог. Сознание нарушено незначительно, явления менингизма не выражены. Отмечается бледность кожных покровов или их легкая гиперемия. Функции органов дыхания и сердечно-сосудистой системы нарушены в пределах, необходимых для компенсации потребностей организма.

Нейротоксикоз II степени сопровождается гипертермией, торпидной к действию антипиретических средств, угнетением сознания до степени сомналенции, сопора. Выявляются отчетливые общемозговые (рвота, головная боль) и менингеальные симптомы (ригидность затылочных мышц, симптомы Кернига и Брудзинского). Возможно появление приступов судорог, нестойких очаговых знаков. Отмечаются тахипноэ, до 60-80 в 1 мин, тахикардия до 200 в 1 мин, умеренное повышение или снижение систолического АД, стойкая бледность с локальным цианозом, акроцианозом, пастозностью в области бедер, передней брюшной стенки. Возможен метеоризм. Олигурия менее 1 мл/кг в 1 час. Выявляются умеренная гипоксемия, гипокапния, смешанный ацидоз.

Нейротоксикоз III степени характеризуется приступами судорог, сопровождающихся нарушением дыхания, сердечной деятельности. Температура тела может снизиться до субнормальной или может быть очень высокой. Отмечаются резкая бледность или диффузный цианоз кожных покровов, положительный симптом «белого пятна». Менингеальные симптомы могут исчезать или быть резко выраженными. Сознание нарушено до степени сопора, комы. Мышечная гипотония, адинамия. Тахикардия с явлениями коронарной недостаточности или брадикардия. Снижение систолического и диастолического АД. Дыхательная недостаточность по вентиляционному и шунто-диффузионному типам. Парез кишечника II-III степени. Снижение диуреза до степени анурии. Кровоточивость из мест инъекций, желудочное кровотечение, ДВС-синдром. Типичны гипоксемия, гиперкапния, метаболический ацидоз.

По происхождению:

- Инфекционный (бактериальные, вирусные токсины). - Эндогенный (уремия, печеночная энцефалопатия). - Экзогенный (лекарственные препараты, химические вещества).

По степени тяжести:

I степень – беспокойство, гиперестезия, раздражительность, гипертермия, тахикарлия, тахипноэ, срыгивания, пульсация родничка;

II степень – гипертермия, торпидная к жаропонижающим , угнетение сознания, сопор, выраженные общемозговые и менингеальные симптомы, тахипноэ, тахикардия, олигурия менее 1 мл/кг/час;

III степень – сопор/кома, судороги, нарушение дыхания и сердечной деятельности, температура или очень высокая, или субнормальная, АД снижено, тоны сердца приглушены, признаки ДВС, метаболический ацидоз.

Инфекционно-токсический шок:

Клинические проявления и лечение токсической энцефалопатии: