5 курс / Факультетская педиатрия / Осенний семестр 5к / Экзамен / Факультетская педиатрия кафедра №1 ответы на экзамен 2024-2025

.pdf

Гипостатуры:

Внутриутробная гипотрофия или длительно существующая гипотрофия после рождения + хронические заболевания или генетическая предрасположенность.

Классификация гипотрофии:

Клиника в зависимости от степени:

●Гипотрофия 1 степени:

-Дефицит массы тела от 10 до 20%;

-Незначительное истончение подкожно-жирового слоя на животе, бедрах, снижение эластичности кожи и тургора тканей;

-Повышенная нервная возбудимость;

-Кривая массы тела уплощена, длина тела и психомоторное развитие соответствуют возрасту;

-Секреторная функция ЖКТ в норме;

-Дисбактериоза кишечника нет или 1 степени.

●Гипотрофия 2 степени:

-Дефицит массы тела от 21 до 30%;

-Подкожно-жировой слой резко истончен, но остается на лице;

-Снижение тургора тканей и тонуса мышц;

-Кожа бледная с сероватым оттенком, легко собирается в складки;

-Полигиповитаминоз;

-Снижение аппетита и толерантности к пище;

-Задержка психомоторного развития;

-Возможны нарушения сна;

-Дисбактериоз 1-2 степени.

●Гипотрофия 3 степени:

-Дефицит массы тела более 30%;

-Подкожно-жировой слой практически отсутствует, иногда заметен на щеках;

-Кожа бледная с сероватым оттенком, морщинистая, легко собирается в складки, шелушится;

-На ягодицах и мошонке - язвочки трофического происхождения;

-Гипертрихоз на спине и конечностях;

-Живот резко вздут, кожа натянута, блестящая, выражен сосудистый рисунок;

-Кожа на лбу собирается в складки, подбородок заострен, выражение лица старческое;

-Атрофия мышц, снижение температуры тела;

-Выражены признаки эксикоза; ребенок вял, адинамичен;

-Тоны сердца приглушены, брадикардия; АД снижено;

-Резко выражены признаки полигиповитаминоза, ИДС;

-Дисбактериоз кишечника 3 степени;

-Развитие отечно-дистрофического состояния (подобное квашиоркору).

*Могут спросить про квашиоркор — крайняя степень белково-энергетической недостаточности у детей. В дословном переводе с языка западно-африканских аборигенов термин означает «отлучённый от груди матери». Протекает со снижением уровня белков в крови и во внутренних органах. (ребёнок худой, но с животом из-за отеков). Триада Джелифа: безбелковые отеки, резкая задержка физического развития, мышечное истощение, изменение психики).

Диагностика:

1.Антропометрические показатели:

o Определение массы и длины тела;

o Расчет индекса массы тела (ИМТ) или отношения массы к длине тела; o Оценка темпов роста по возрасту;

oОценка фактического питания.

2.Лабораторные исследования: (по показаниям)

oОбщий анализ крови (анемия, воспаление);

o Биохимический анализ: гипопротеинемия, дисбаланс электролитов;

oКопрограмма: признаки мальабсорбции.

3.Инструментальная диагностика: (по показаниям)

oУЗИ органов брюшной полости для исключения патологии ЖКТ;

o Оценка состава тела;

o Функциональные тесты.

Лечение:

Общий план лечения:

•Выявление и по возможности устранение причин, вызвавших гипотрофию;

•Организация оптимальных условий режима, ухода и воспитания ребенка;

•Диетотерапия в зависимости от тяжести заболевания;

•Заместительная ферменто - и витаминотерапия;

•Коррекция имеющихся дисбиотических нарушений;

•Стимулирующая терапия;

•Выявление и санация очагов инфекции и сопутствующих состояний;

•Симптоматическая терапия;

•Массаж и лечебная гимнастика.

Современные принципы комплексной терапии:

Основные принципы включают:

1.Индивидуальный подход: лечение должно учитывать возраст, степень гипотрофии, сопутствующие заболевания и общую переносимость питания.

2.Этапность терапии: используется поэтапный подход к восстановлению питания и метаболизма.

3.Коррекция основных причин: устранение этиологических факторов (инфекции, врожденные патологии, нарушения всасывания и пр.).

4.Комплексность лечения:

oМедикаментозное: назначение препаратов для стимуляции аппетита, нормализации микрофлоры кишечника, витаминных комплексов.

oДиетотерапия: ключевой компонент, включающий поэтапное увеличение калорийности и объема питания.

o Физиотерапия и массаж: для улучшения обмена веществ и стимуляции роста.

5.Мониторинг состояния: регулярная оценка массы тела, лабораторных показателей, оценки нутритивного статуса.

Программы диетической коррекции:

Диетотерапия при гипотрофии делится на четыре этапа:

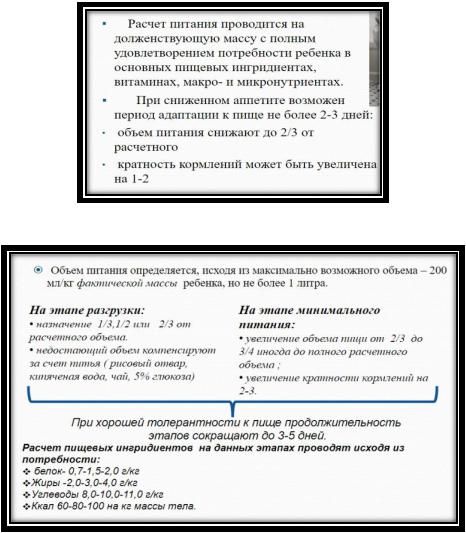

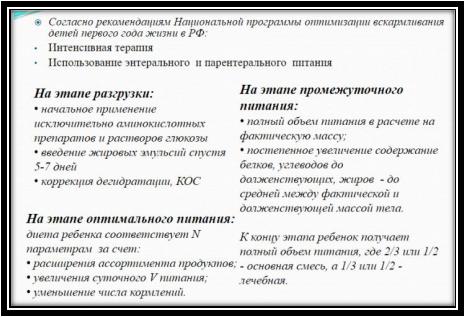

1.Этап разгрузки

•Цель: опредление толерантности к пище, ургелирование водно-минерального и межуточного обмена, адаптация к постепенному увеличению объёма пищи, обеспечение энергией основного обмена.

•Продолжительность: 3–5 дней.

•Содержание:

o Ограничение калорийности до 50–70% от возрастной нормы.

oИспользуются гидролизаты белков, безлактозные смеси или адаптированные молочные смеси.

oОбъем пищи уменьшен, частота кормлений увеличена (7–8 раз в сутки).

•Продукты: смеси на основе низколактозных или аминокислотных компонентов, овощные или злаковые отвары.

2.Этап минимального питания

•Цель: повышение объёма пищи от уровня, обеспечивающего основной обмен до полной суточной потребности на фактическую массу, когда часть пищевых в-в может расходоваться на пластические процессы.

•Продолжительность: 3–5 дней.

•Содержание:

oПостепенное увеличение калорийности (до 60–80% от возрастной нормы).

o Белки — 1,5–2 г/кг массы тела, жиры и углеводы добавляются осторожно.

oПитание дробное — 6–7 раз в сутки.

•Продукты: ферментированные молочные продукты, специализированные смеси с пробиотиками, овощные пюре.

3.Промежуточный этап 3–5 дней

•Цель: восстановление энергетического баланса, достижение соотношения пищевых ингредиентов для их максимального усвоения и устранения дефицита массы тела

•Продолжительность: 1–2 недели.

• Содержание:

o Калорийность — 80–100% от возрастной нормы.

oДобавляются каши, мясные пюре, растительные масла.

•Продукты: нежирное мясо, яйца (по возрасту), овощные и фруктовые пюре.

4.Этап оптимального питания

•Цель: полное восстановление массы тела, нормализация всех функций организма.

•Продолжительность: до 3 месяцев.

•Содержание:

oКалорийность доводится до 100–120% возрастной нормы.

oИспользуется полноценный рацион с учетом возраста.

•Продукты: разнообразные блюда, включая молочные, мясные, овощные и фруктовые блюда.

Тактика диетотерапии, в зависимости от степеней гипотрофии:

1 степень

2 степень

3 степень

Профилактика:

-Борьба за здоровье женщины (своевременное лечение генитальной и экстрагенитальной патологии, соблюдение гигиенических условий труда и быта);

-Сохранение естественного вскармливания;

-Рациональное возрастное вскармливание с регулярным расчетом питания;

-Мониторинг основных антропометрических показателей (массы, роста) особенно

удетей находящихся на искусственном вскармливании. Взвешивания не реже 1 раза в 2 недели;

-Адекватное лечение патологии детского возраста (особенно сопровождающейся диареей и мальабсорбцией).

Исходы:

Исходы зависят от степени заболевания и своевременности начала лечения.

1.Благоприятный исход:

○Восстановление массы тела, улучшение физического и психомоторного развития.

○Полное устранение последствий заболевания.

2.Условно благоприятный исход:

○Масса тела и рост нормализуются, но остаются функциональные отклонения в работе органов (например, ЖКТ или иммунитета).

3.Неблагоприятный исход:

○При позднем начале лечения возможно отставание в развитии, хронические заболевания (анемия, задержка психомоторного развития).

○Летальный исход возможен при тяжелой гипотрофии и наличии осложнений.

7. Железодефицитная анемия у детей раннего возраста. Этиология. Патогенез. Классификация. Клиника. Диагностика. Дифференциальная диагностика. Лечение. Профилактика.

Железодефицитная анемия (ЖДА) – это приобретенное заболевание, характеризующееся снижением содержания железа в сыворотке крови, костном мозге и тканевых депо, в результате чего нарушается образование гемоглобина и эритроцитов, развивается гипохромная анемия и трофические расстройства в тканях.

Латентный железодефицит – это состояние, характеризующееся истощением запасов железа в организме при нормальном уровне гемоглобина.

Этиология:

Основные причины ЖДА у детей:

1.Недостаточное поступление железа с пищей:

○Искусственное вскармливание молоком с низким содержанием железа;

○Позднее введение прикорма.

2.Повышенные потребности в железе:

○Быстрый рост в раннем возрасте;

○Недоношенность.

3.Потери железа:

○Хронические кровопотери (например, из ЖКТ);

○Гельминтозы.

4.Нарушения усвоения железа:

○Заболевания ЖКТ (целиакия, мальабсорбция).

Патогенез:

Железо является важным микроэлементом, необходимым для:

1.Синтеза гемоглобина: железо входит в состав гема, обеспечивая связывание и транспорт кислорода.

2.Функции ферментов: участвует в работе цитохромов и многих ферментов, связанных с дыханием клеток.

3.Обеспечения иммунитета: железо важно для нормального функционирования иммунных клеток.

Недостаток железа приводит к снижению уровня гемоглобина, гипоксии тканей и нарушению метаболизма.

Классификация:

1.По степени тяжести:

○Легкая (Hb 90-110 г/л);

○Средняя (Hb 70-90 г/л);

○Тяжелая (Hb < 70 г/л).

2.По стадиям:

○Прелатентный дефицит ( истощение тканевых запасов, клиники нет);

○Латентный дефицит (снижение ферритина, но нормальный Hb), клинические трофические расстройства – симптомы сидеропении;

○Железодефицитная анемия (снижение Hb и ферритина).

Клиническая картина:

1.Общеанемический синдром:

○Бледность кожи и слизистых;

○Утомляемость, слабость, капризность, плаксивость детей;

○Срыгивания, иногда рвота после кормления;

○На 1-ом году мб регресс моторных навыков;

○Тахикардия, функциональный систолический шум.

2.Поражение эпителия (проявления сидеропении):

○Сухость кожи, ломкость волос;

○Изменения ногтевых пластин (коилонихии);

○Глоссит, ангулярный стоматит;

○Симптом голубых склер.

3.Изменения в ЖКТ (проявления сидеропении):

○Снижение аппетита, извращение вкуса – дисгевзия (поедание земли, мела);

○Дисфагия, запоры/диарея;

○Глоссит, гастрит, дуоденит.

4.Поражения нервной системы (проявления сидеропении):

○Нарушение когнитивного развития у детей, беспокойство, раздражительность;

○Патоосмия, патофагия, головные боли.

Диагностика:

Клиническая картина (см.выше) + лабораторные исследования:

○Общий анализ крови: снижение Hb, МСV, МСН, MCHC, RBC, Ht, увеличение

RDW.

○Обмен железа: снижение ферритина, сывороточного железа,коэффициента насыщения трансферрина железом (НТЖ), повышение общей железосвязывающей способности (ОЖСС), латентной железосвязывающей способности (ЛЖСС).

Дифференциальная диагностика:

Сидероахрестические анемии:

Суть: Это группа анемий, характеризующихся нарушением синтеза гемоглобина на уровне эритроидных клеток, что приводит к накоплению железа в митохондриях клеток костного мозга (сидероахрестические клетки).

Патогенез: Основное нарушение — это неспособность эритроидных клеток правильно использовать железо для синтеза гемоглобина, что приводит к накоплению железа в митохондриях, но недостаточности гемоглобина в эритроцитах.

Дифференциальная диагностика:

1.В отличие от ЖДА, при сидероахрестических анемиях уровень ферритина обычно нормален или повышен, а уровень сывороточного железа может быть нормальным или повышенным.

2.Для сидероахрестической анемии характерно обнаружение сидероахрестических клеток в мазке крови, что помогает отличить её от других типов анемий.

Железоперераспределительные анемии:

Суть: Это анемии, возникающие из-за нарушения перераспределения железа в организме, чаще всего в контексте воспалений или хронических заболеваний. Железо остается в депо (например, в макрофагах), а его доступность для эритропоэза ограничена.

Патогенез: В ответ на воспаление или хроническую инфекцию, через механизмы воспалительных цитокинов, организм ограничивает доступность железа для