!!Экзамен зачет 2025 2026 год / KP_tru_fayl

.pdfрассматриваются детали и вносятся поправки, в третьем чтении поправки уже не вносятся: законопроект просто одобряется или не одобряется в целом;

принятие законов Государственной Думой. ФЗ принимаются Государственной Думой простым большинством голосов, ФКЗ принимаются, если они одобрены двумя третями голосов. Принятые законы передаются на рассмотрение Совета Федерации;

одобрение законов в Совете Федерации. Федеральные законы считаются одобренными, если за них проголосовали больше половины членов Совета Федерации. Федеральные конституционные законы одобряются, если за них проголосовали больше 3/4 членов. Законы должны быть одобрены или отклонены в двухнедельный срок;

подписание законов Президентом РФ. Принятый и одобренный закон передается на подпись Президенту РФ. который должен подписать или отклонить закон (наложить вето). Отклоненный закон возвращается в Государственную Думу на повторное рассмотрение и внесение поправок. Вето Президента РФ может быть преодолено, если за закон в ранее принятой редакции проголосует более 2/з депутатов Государственной Думы и членов Совета Федерации. В этом случае Президент РФ будет обязан подписать закон в недельный срок;

опубликование и вступление в силу. Подписанный Президентом РФ закон должен быть обнародован в недельный срок. Закон вступает в силу через 10 дней (если специально не указаны иные сроки) после официального опубликования полного текста закона в специальных изданиях

(обычно в «Российской газете» и «Собрании законодательства Российской Федерации»).

Для преодоления возникших разногласий в связи с отклонением СФ принятого ГД федерального закона может быть создана согласительная комиссия. В случае отклонения СФ инициативы ГД о создании согласительной комиссии федеральный закон считается отклоненным СФ в целом.

134.Участие Президента Российской Федерации в законодательном процессе.

Законодательный процесс – совокупность действий, посредством которых парламент осуществляет свою законодательную деятельность (узкий смысл); широкий + подписание закона главой гос-ва и его обнародование.

Стадии:

законодательная инициатива. Право законодательной инициативы (внесения законопроекта в Государственную Думу) принадлежит Президенту РФ, Совету Федерации, членам Совета Федерации, депутатам Государственной Думы, Правительству РФ, законодательным органам субъектов Федерации, а также Конституционному, Верховному и по вопросам их ведения;

рассмотрение законопроектов в Государственной Думе. Проект, как правило,

рассматривается трижды. В первом чтении обычно анализируются общие положения, во втором тщательно рассматриваются детали и вносятся поправки, в третьем чтении поправки уже не вносятся: законопроект просто одобряется или не одобряется в целом;

принятие законов Государственной Думой. ФЗ принимаются Государственной Думой простым большинством голосов, ФКЗ принимаются, если они одобрены двумя третями голосов. Принятые законы передаются на рассмотрение Совета Федерации;

одобрение законов в Совете Федерации. Федеральные законы считаются одобренными, если за них проголосовали больше половины членов Совета Федерации. Федеральные конституционные законы одобряются, если за них проголосовали больше 3/4 членов. Законы должны быть одобрены или отклонены в двухнедельный срок;

подписание законов Президентом РФ. Принятый и одобренный закон передается на подпись Президенту РФ. который должен подписать или отклонить закон (наложить вето). Отклоненный закон возвращается в Государственную Думу на повторное рассмотрение и внесение поправок. Вето Президента РФ может быть преодолено, если за закон в ранее принятой редакции проголосует более 2/з депутатов Государственной Думы и членов Совета Федерации. В этом случае Президент РФ будет обязан подписать закон в недельный срок;

опубликование и вступление в силу. Подписанный Президентом РФ закон должен быть обнародован в недельный срок. Закон вступает в силу через 10 дней (если специально не указаны иные сроки) после официального опубликования полного текста

закона в специальных изданиях (обычно в «Российской газете» и «Собрании законодательства Российской Федерации»).

Право вето предусмотрено при повторном рассмотрении Федеральное Собрание Российской Федерации может согласиться с доводами Президента изменить закон или отказаться от его принятия. Если же Федеральное Собрание настаивает на своем первоначальном решении, оно может преодолеть вето Президента, но для этого нужно квалифицированное большинство голосов, т.е. не менее двух третей голосов от общего числа членов Совета Федерации и депутатов Государственной Думы. Если при повторном рассмотрении федеральный закон будет одобрен в ранее принятой редакции большинством, не менее двух третей голосов от общего числа членов Совета Федерации и депутатов Государственной Думы, он в течение семи дней должен быть подписан Президентом РФ и обнародован.

135. Правительство Российской Федерации – высший исполнительный орган государственной власти.

Исполнительная власть — один из видов самостоятельной и независимой публичной власти в государстве, представляющая собой совокупность полномочий по управлению государственными делами. В государствах с республиканской формой правления и большинстве современных монархий исполнительную власть осуществляет правительство

— коллегиальный орган государственной власти общей компетенции, обладающий функциями управленческого характера.

Правительство Российской Федерации, в соответствии со ст. 11 Конституции, осуществляет наряду с Президентом, Федеральным Собранием и судами государственную власть, действуя

врамках своих полномочий самостоятельно, независимо, но в тесном взаимодействии с указанными и иными государственными органами. Порядок формирования, статус, состав и полномочия Правительства РФ устанавливаются Конституцией РФ и Федеральным конституционным законом «О Правительстве Российской Федерации».

Если Конституция РФ не называет Правительство высшим органом исполнительной власти,

то в Федеральном конституционном законе о Правительстве Российской Федерации (ст. 1)

Правительство РФ определяется как высший исполнительный орган государственной власти

вРоссийской Федерации. Не в каждой стране правительство конституировано в таком качестве. В президентских республиках исполнительную власть возглавляет президент страны. В России Президент не входит и не возглавляет ни одну из ветвей власти.

Правительство как орган государственной власти имеет свой конституционно-правовой статус; присущие только ему порядок формирования, функции и полномочия; организационную структуру; порядок, формы и методы деятельности; кадровый состав; материально-финансовое обеспечение, иные атрибуты, включая статус юридического лица, собственные помещения, гербовую печать.

Правительство Российской Федерации, таким образом, можно определить как коллегиальный орган государственной власти общей компетенции, формируемый в установленном Конституцией и законодательством РФ порядке, возглавляющий единую систему исполнительной власти РФ, действующий на основе Конституции, федеральных конституционных законов и нормативных указов Президента РФ.

Основными принципами деятельности Правительства РФ являются народовластие,

федерализм, разделение властей, ответственность, гласность и обеспечение прав и свобод человека и гражданина.

Правительство Российской Федерации как высший исполнительный орган государственной власти организует исполнение Конституции РФ, федеральных конституционных законов, федеральных законов, указов Президента РФ, международных договоров РФ, осуществляет контроль за их исполнением федеральными органами исполнительной власти и органами исполнительной власти субъектов РФ, принимает меры по устранению нарушений законодательства РФ.

В пределах своих полномочий Правительство организует реализацию внутренней и внешней политики Российской Федерации, решает многообразные задачи по управлению основными сферами жизни общества, участвует в законотворческом процессе, на основе и во исполнение Конституции, законов, нормативных указов Президента РФ 466 Раздел 5. Система органов государственной власти и местное самоуправление осуществляет правовое регулирование в разных сферах общественной жизни.

Согласно со ст. 113 Конституции РФ Председатель Правительства в соответствии Конституции федеральными законами и указами Президента РФ определяет основные направления деятельности Правительства.

136. Порядок формирования, состав и срок полномочий Правительства Российской Федерации.

Правительство РФ является коллегиальным органом государственной власти. Согласно

Конституции РФ оно состоит из Председателя Правительства, заместителей Председателя Правительства и федеральных министров (ч. 2 ст. 110). В ст. 6 Федерального конституционного закона о Правительстве все эти лица названы членами Правительства.

Количество заместителей Председателя Правительства и федеральных министров законодательно не урегулировано, оно устанавливается Президентом РФ при определении структуры федеральных органов исполнительной власти. Это количество не остается неизменным. Оно предопределяется представлениями главы государства и главы

Правительства о потребностях государственного управления.

Президент обычно устанавливает, что Председатель имеет первых заместителей (на практике от одного до трех). Должность заместителя (первого заместителя) Председателя нередко соединяется с портфелем министра. Количество министров зависит прежде всего от числа министерств, которое время от времени меняется.

Следует иметь в виду, что министр необязательно возглавляет министерство. В соответствии со ст.47 Федерального конституционного закона о Правительстве Руководитель Аппарата Правительства является заместителем Председателя Правительства или федеральным министром.

Формирование нового состава Правительства происходит в следующих ситуациях, предусмотренных Конституцией:

1)сложение полномочий Правительства перед вновь избранным Президентом (ст. 116)3, в

том числе перед Президентом, избранным на второй срок подряд. Согласно ст. 35 Федерального конституционного закона о Правительстве решение о сложении Правительством своих полномочий оформляется распоряжением Правительства в день вступления в должность Президента;

2)объявление Президентом об отставке Правительства:

а) по инициативе Президента (ч. 2 ст. 117 Конституции)4; б) в связи с выражением Государственной Думой недоверия Правительству или отказом Государственной Думы в доверии ему (ч. 3, 4 ст. 117);

в) в случае, когда Правительство само подало в отставку, а Президент ее принял (ч. 1 ст. 117). Формирование Правительства начинается с назначения его Председателя. Как установлено в ст. 111 Конституции, Председатель Правительства назначается Президентом с согласия Государственной Думы. Предложение о кандидатуре Председателя Правительства вносится в Государственную Думу не позднее двухнедельного срока после вступления в должность вновь избранного Президента или после отставки Правительства. Государственная Дума рассматривает представленную кандидатуру в течение недели со дня внесения предложения. Согласно Регламенту Государственной Думы, кандидат на должность Председателя Правительства представляет палате программу основных направлений деятельности будущего Правительства (ст. 145). Вопрос о даче согласия на назначение решается тайным или открытым голосованием (ст. 146).

Вслучае отклонения кандидатуры Государственной Думой очередное предложение вносится Президентом в течение недели со дня отклонения. После трехкратного отклонения кандидатур Государственной Думой Президент назначает Председателя Правительства и распускает Государственную Думу.

ВКонституции четко не установлено, должен ли Президент после отклонения кандидатуры вносить новую кандидатуру и вправе ли он предлагать одно и то же лицо. Конституционный Суд РФ, опираясь в том числе на практику 1996 и 1998 гг., разъяснил, что Президент вправе представлять одного и того же кандидата дважды или трижды либо представлять каждый раз нового кандидата.

Не позднее недельного срока после назначения Председатель Правительства представляет Президенту предложения о структуре федеральных органов исполнительной власти, которая утверждается указом Президента РФ. Структура содержит перечень федеральных органов исполнительной власти: федеральных министерств, федеральных служб и федеральных агентств.

Председатель Правительства, его заместители и федеральные министры назначаются из числа граждан РФ, не имеющих гражданства иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина РФ на территории иностранного государства (ст. 7, 9 Федерального конституционного закона о Правительстве).

Заместители Председателя Правительства и министры назначаются на должность Президентом РФ по предложению Председателя Правительства.

Конституция не устанавливает срок полномочий Правительства. Его можно определить лишь приблизительно, исходя из срока полномочий Президента.

В силу особой роли исполнительной власти в обеспечении жизнедеятельности государства и общества Правительство должно функционировать постоянно, без каких-либо перерывов в деятельности. Поэтому согласно Конституции (ч. 5 ст. 117) в случае отставки или сложения полномочий Правительство по поручению Президента продолжает действовать до сформирования нового Правительства.

Заместители Председателя Правительства и федеральные министры вправе подавать заявления об отставке. Президент может освободить их от должности и по предложению Председателя Правительства. Такие изменения в составе Правительства не влияют на его правовое положение. Даже в случае замены большинства членов Правительства оно попрежнему будет действовать.

Если же выбудет по какой-либо причине Председатель Правительства, то оно должно быть сформировано заново. Согласно Федеральному конституционному закону о Правительстве (ст. 7), освобождение от должности Председателя Правительства одновременно влечет за собой отставку Правительства.

Федеральный конституционный закон о Правительстве устанавливает ограничения, связанные с пребыванием в составе Правительства (ст. 11). Его члены не вправе, в частности, быть депутатами Государственной Думы, членами Совета Федерации, депутатами законодательных органов субъектов РФ и выборных органов местного самоуправления; замещать другие должности в органах государственной власти и органах местного самоуправления, за исключением случаев, установленных федеральными конституционными законами, федеральными законами и указами Президента РФ; заниматься предпринимательской деятельностью и другой оплачиваемой деятельностью, кроме преподавательской, научной и иной творческой.

137. Конституционно-правовая ответственность Правительства Российской Федерации.

Ответственность Правительства РФ названа в качестве одного из принципов его деятельности (ст. 3 ФКЗ), однако норм, непосредственно направленных на реализацию данного принципа, немного. К их числу можно отнести отставку Правительства РФ (ст. 117 Конституции РФ), отмену актов Правительства РФ Президентом РФ (ч. 3 ст. 115 Конституции РФ, ст. 33 ФКЗ), признание нормативных актов Правительства РФ не соответствующими Конституции РФ (ч. 2 ст. 125 Конституции РФ). Конституция РФ 1993

г. определяет ответственность Правительства РФ в целом, выражающуюся в наличии в отношении Правительства РФ такой санкции, как отставка. Принимает решение об отставке Президент РФ (ч. 2, 3, 4 ст. 117 Конституции РФ).

Председатель Правительства Российской Федерации освобождается от должности Президентом Российской Федерации:

по заявлению Председателя об отставке; в случае невозможности исполнения Председателем своих полномочий.

Освобождение от должности Председателя Правительства Российской Федерации одновременно влечет за собой отставку Правительства Российской Федерации, следовательно у Президента есть право отправить Правительство в отставку на основании данной статьи и в результате выраженного недоверия со стороны Государственной Думы В ФКЗ о конституционной ответственности можно предусмотреть следующие основания для отставки Правительства РФ Президентом РФ:

неоднократное нарушение Конституции РФ (три и более раз в течение полугода), подтвержденное постановлениями КС РФ о признании актов Правительства не соответствующими Конституции РФ;

систематическое нарушение фед. законодательства и указов Президента в течение шести месяцев (пять и более раз), если о таких нарушениях было вынесено соответствующее решение ВС РФ;

неоднократное (два и более раза в течение шести месяцев) неисполнение предписаний ФЗ о принятии в соответствующие сроки мер, необходимых для реализации закона, если не будет доказана невозможность исполнения закона по причинам, не зависящим от Правительства, подтвержденная решением ВС РФ;

непредставление Председателем Правительства РФ в недельный срок после назначения предложения о структуре фед. органов исполнительной власти Президенту РФ; непредставление Председателем Правительства РФ кандидатур на должности замов Председателя и фед. министров Президенту РФ.

Основанием для отставки Правительства РФ должно быть признано нарушение конституционных норм, а не личностное отношение. Благодаря данному ограничительному механизму привлечения к ответственности Правительства РФ фед. орган исп. власти будет защищен от необоснованных мер ответственности. К тому же четко обозначенное основание для привлечения к ответственности будет способствовать стремлению Правительства РФ к выполнению возложенных на него обязанностей.

Ряд деликтов можно обозначить на основе норм ФКЗ о Правительстве РФ:

Неисполнение обязанности по утверждению положений о фед. министерствах и об иных фед. органах исполнительной власти, территориальных органах фед. органов гос. власти, установлении предельной численности работников их аппаратов и размера ассигнований на содержание этих аппаратов в пределах средств, предусмотренных на эти цели в федеральном бюджете.

Незаконный отказ от осуществления полномочий, переданных органами гос. власти субъектов РФ на основе соответствующих соглашений.

Неисполнение обязанности по назначению (освобождению от должности) должностных лиц, обязанность по назначению (освобождению от должности) которых возложена законом на Правительство.

Непринятие в соответствии с законом мер по защите интересов отечественных производителей товаров, исполнителей работ и услуг.

Неисполнение обязанности по обеспечению функционирования оборонного производства.

Неисполнение обязанности по разработке и осуществлению меры по проведению единой политики цен.

Неисполнение обязанности по принятию мер по реализации прав граждан на охрану здоровья, по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия влечет признание.

Неисполнение обязанности по разработке и осуществлению мер по развитию физической культуры, спорта и туризма, а также санаторно-курортной сферы.

Неисполнение обязанности по организации оснащения вооружением и военной техникой, обеспечению материальными средствами, ресурсами и услугами Воор. Сил РФ, других войск и воинских формирований РФ.

Неисполнение обязанности по обеспечению социальных гарантий для военнослужащих и иных лиц, привлекаемых в соответствии с федеральными законами к обороне или обеспечению государственной безопасности РФ.

Непринятие всех необходимых мер по охране Гос. границы РФ.

Непринятие всех необходимых мер по охране Гос. границы РФ, повлекшее вооруженные столкновения и (или) гибель людей и (или) неоднократные незаконные

массовые перемещения через границу, является основанием для выражения недоверия Правительству.

Неисполнение обязанности по официальному опубликованию постановлений Правительства в соответствии с правилами, установленными законом.

Неисполнение обязанности по направлению разрабатываемых Правительством проектов фед.законов по предметам совместного ведения РФ и субъектов РФ в органы гос. власти субъектов РФ.

Отказ от предоставления информации ГД о ходе исполнения фед. бюджета в соответствии с ФЗ или отказ от предоставления необходимой информации в установленные сроки Счетной палате РФ для осуществления ею контроля за исполнением фед.бюджета в порядке, установленном фед. законом.

Кроме обязанностей, установленных ФКЗ о Правительстве РФ в большинстве законов можно увидеть предписания к Правительству об утверждении или принятии ряда правил (инструкций). ФКЗ "О КС РФ" предусмотрена обязанность Правительства внести в ГД проект нового закона вместо признанного КС РФ неконституционным не позднее чем через 3 месяца после опубликования решения КС РФ, однако ответственность за неисполнение данной обязанности не предусмотрена. Поэтому неисполнение этой обязанности также должно стать основанием конституционно-правовой ответственности.

138. Конституционный основы судебной системы Российской Федерации.

Судебная власть — одна из ветвей государственной власти, осуществляемая судами посредством конституционного, административного, гражданского и уголовного судопроизводства в установленном законом процессуальном порядке. Самостоятельность и независимость судебной власти от других ветвей государственной власти является характерным признаком правового государства, в котором суд, разрешая юридические конфликты, обеспечивает господство права.

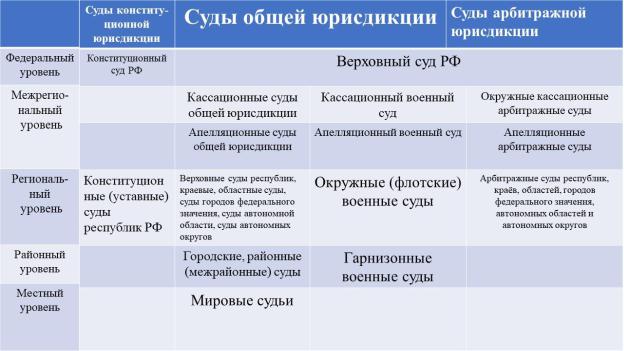

Судебная власть осуществляется судами, входящими в судебную систему России, которая устанавливается Конституцией РФ и федеральным конституционным законом (ч. 3 ст. 118). Судебная система — это закрепленная Конституцией Российской Федерации и федеральным конституционным законом совокупность судов, построенная с учетом федеративного и административно-территориального устройства России. Согласно п. «о» ст. 71 Конституции РФ, установление основ судоустройства отнесено к ведению Российской Федерации, а не субъектов Российской Федерации или совместному ведению. В соответствии с ч. 2 ст. 4 Федерального конституционного закона «О судебной системе Российской Федерации» в России действуют федеральные суды и суды субъектов Российской Федерации.

Правосудие в Российской Федерации осуществляется на принципах, отражающих сущность и задачи демократического правового государства и закрепленных в гл. 7 Конституции РФ и в Федеральном конституционном законе «О судебной системе Российской Федерации».

Кконституционным принципам правосудия относятся следующие принципы:

конституционности и законности;

осуществления правосудия только судом;

независимости суда и судей;

неприкосновенности и несменяемости судей;

свободного доступа к правосудию;

осуществления правосудия в разумные сроки;

осуществления судопроизводства на основе равноправия и состязательности сторон;

открытости разбирательства дел;

участия граждан в отправлении правосудия;

единства судебной системы Российской Федерации

139. Единство судебной системы Российской Федерации

Принцип единства судебной системы Российской Федерации вытекает из положения ч. 3 ст. 118 Конституции Российской Федерации, предусматривающего, что судебная система Российской Федерации устанавливается Конституцией РФ и федеральным конституционным законом.

Судебная система — это закрепленная Конституцией Российской Федерации и федеральным конституционным законом совокупность судов, построенная с учетом федеративного и административно-территориального устройства России.

Согласно п. «о» ст. 71 Конституции РФ, установление основ судоустройства отнесено к ведению Российской Федерации, а не субъектов Российской Федерации или совместному ведению.

В России не существует судебных систем субъектов Российской Федерации, хотя наряду с федеральными судами действуют и суды субъектов Российской Федерации, которые в своей совокупности образуют единую судебную систему России.

Единство судебной власти Российской Федерации гарантирует равенство граждан перед законом и судом, единые стандарты их прав и обеспечивается федеральным законодательством о судоустройстве и судопроизводстве, единообразным применением их судами на всей территории России, финансированием судов из федерального бюджета, единым статусом судей, признанием обязательности исполнения на всей территории РФ судебных постановлений, вступивших в законную силу.

140. Конституционные принципы правосудия.

Правосудие в Российской Федерации осуществляется на принципах, отражающих сущность и задачи демократического правового государства и закрепленных в гл. 7 Конституции РФ и в Федеральном конституционном законе «О судебной системе Российской Федерации».

Кконституционным принципам правосудия относятся следующие принципы:

конституционности и законности;

осуществления правосудия только судом;

независимости суда и судей;

неприкосновенности и несменяемости судей;

свободного доступа к правосудию;

осуществления правосудия в разумные сроки;

осуществления судопроизводства на основе равноправия и состязательности сторон;

открытости разбирательства дел;

участия граждан в отправлении правосудия;

единства судебной системы Российской Федерации

Принцип конституционности и законности предполагает подчинение судебных органов и судей Конституции Российской Федерации и федеральным законам, регулирующим организацию и порядок их работы. Отправляя правосудие и осуществляя иные функции, судьи не вправе отступать от требований законодательства. Принцип подчинения судей только Конституции РФ и федеральному закону неразрывно связан с предусмотренным в ст. 120 Конституции положением, согласно которому суд, установив при рассмотрении дела несоответствие акта государственного или иного органа закону, принимает решение в соответствии с законом. Действие этой конституционной нормы распространяется на любые акты любого органа или должностного лица.

Принцип осуществления правосудия только судом означает, что судебная власть в России принадлежит только судам в лице судей и привлекаемых в установленных законом случаях к осуществлению правосудия представителей народа — присяжных и арбитражных заседателей. Никакие иные органы власти или организации не могут присваивать функцию судебной власти по отправлению правосудия, пересматривать решения судов. Не допускается создание чрезвычайных судов и судов, не предусмотренных законом. Правосудие осуществляется органами судебной власти только в форме судебного разбирательства с соблюдением установленных законом процессуальных правил и норм. Конституцией предусмотрено осуществление судебной власти посредством конституционного, гражданского, административного и уголовного судопроизводства.

Принцип независимости суда и судей означает самостоятельное осуществление ими судебной власти, подчинение судей только закону и своей совести. Запрещается любое вмешательство в деятельность по осуществлению правосудия и принятие любых нормативных правовых актов, отменяющих или умаляющих самостоятельность судов и независимость судей. Вышестоящие судебные инстанции также не имеют права вмешиваться в деятельность судов при отправлении ими правосудия.

Независимость судей обеспечивается и их неприкосновенностью и несменяемостью. Неприкосновенность судьи обусловлена особым публично-правовым характером их деятельности и ее значимости для общества. Институт судейской неприкосновенности направлен на охрану личности судьи от возможного давления со стороны лиц, заинтересованных в определенном исходе судебного дела.

Несменяемость судей проявляется прежде всего в том, что полномочия судьи не ограничиваются определенным сроком.

Принцип свободного доступа к правосудию вытекает из толкования ст. 46 Конституции Российской Федерации, гарантирующей право каждого на судебную защиту. Данный принцип означает, во-первых, возможность беспрепятственного обращения в суд любого человека. Во-вторых, в суд можно обжаловать решения и действия (бездействие) органов государственной власти, органов местного самоуправления, общественных объединений и должностных лиц. В-третьих, доступность правосудия гарантируется на всей территории Российской Федерации.

Принцип осуществления правосудия в разумные сроки является одним из стандартов справедливого правосудия. Данный механизм включает в себя возможность заинтересованного лица в случае затягивания судебного процесса обратиться к председателю суда с заявлением об ускорении рассмотрения дела, а также право на получение компенсации в случае нарушения права на судопроизводство в разумный срок.

Принцип осуществления судопроизводства на основе равноправия и состязательности сторон означает, что ни одна из сторон не имеет преимущества перед судом, обладая равными процессуальными правами и возможностями в отстаивании своей позиции, защите своих законных интересов, включая возможность заявления ходатайств, обжалования действий и решений суда, осуществляющего производство по делу.

Состязательность сторон (истца и ответчика, подсудимого и потерпевшего) означает их активные действия в судебном процессе по реализации предоставленных законом процессуальных прав в своих интересах. Каждой стороне суд должен гарантировать разумную возможность представить свое дело в условиях не худших, чем ее оппонент, сохраняя при этом нейтралитет, выступая арбитром в конкретном деле.

Принцип открытости разбирательства дел во всех судах, закрепленный в ч. 1 ст. 123 Конституции Российской Федерации, заключается в том, что любой гражданин, желающий присутствовать на слушании дела, может находиться в зале судебного заседания без дополнительного специального разрешения. В зал судебного заседания допускаются представители СМИ, общественных объединений. Лица, участвующие в деле, и граждане, присутствующие в открытом судебном заседании, имеют право в письменной форме, а также с помощью средств аудиозаписи фиксировать ход судебного разбирательства.