5 курс / Поликлиническая педиатрия / Экзамен / Otvety_po_biletam_poliklinika

.pdf

Удельный вес детей, госпитализированных в плановом порядке, от общего числа детей, состоящих под диспансерным наблюдением и нуждающихся в плановом госпитализации;

Удельный вес детей, направленных в плановом порядке в санаторно-курортные учреждения, от общего числа детей, состоящих под диспансерным наблюдением и нуждающихся в плановом санаторно-курортном лечении;

Удельный вес детей, получивших противорецидивное лечение, от общего числа детей, состоящих под диспансерным наблюдением и нуждающихся в противорецидивном лечении;

в) удельный вес количества выполненных индивидуальных программ реабилитации детей-инвалидов от общего числа детей-инвалидов; г) обоснованность назначения лекарственных средств и соблюдение правил

выписки рецептов пациентам, в том числе имеющим право на получение набора социальных услуг.

3.Оценка динамики заболеваемости детей:

а)динамика показателя первичной заболеваемости у детей. Данный показатель рассчитывается путем умножения количества установленных впервые в отчетном периоде случаев первичной заболеваемости у детей на 100 и деления на число детей, прикрепленных к врачебному участку.

б)динамика показателя общей заболеваемости(распространенность) у детей. Данный показатель рассчитывается путем умножения количества установленных в отчетном периоде случаев общей заболеваемости (распространенности) у детей на 100 и деления на число детей, прикрепленных к врачебному участку. Анализ в динамике уровней первичной и общей заболеваемости у детей по нозологическим формам заболеваний позволяет выявить дефекты в оказании медицинской помощи, негативно влияющие на диагностику, профилактику и лечение, и в дальнейшем планировать мероприятия по их устранению.

4.Анализ случаев смерти детей на дому, в том числе детей первого года жизни

5.Анализ случаев досуточной летальности детей в стационаре, в том числе детей первого года жизни.

ОСНОВНЫЕ ФОРМЫ ОТЧЕТНО-УЧЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ УЧАСТКОВОГО ПЕДИАТРА: история развития ребенка(№ 112/у):

паспорт врачебного участка(педиатрического) (№ 030/у):

ведомость учета врачебных посещений в амбулаторно-поликлинических учреждениях, на дому (№ 039/у).

2. Нормативные показатели психомоторного развития детей раннего

возраста

Для оценки ПМР выделяют 2 уровня - психический и моторный.

В психическом развитии учитывается подуровень развития речи (моторная и сенсорная речь) и подуровень социальной адаптации (показатели сенсорного и эмоционального развития, игровой деятельности и пр.).

В психическом развитии учитывается подуровень развития речи (моторная и сенсорная речь) и подуровень социальной адаптации (показатели сенсорного и эмоционального развития, игровой деятельности и пр.).

В моторном развитии выделяют подуровень |

общей моторной |

деятельности и подуровень ручной умелости. |

|

ПМР учитывается при состоянии здоровья ребенка до 6 лет жизни в следующие

возрастные интервалы:

-до 1 года - 1 раз в месяц;

-до 3 лет - 1 раз в 3 месяца;

-с 3 до 6 лет - 1 раз в 6 месяцев.

После проведенного обследования ребенка указывается соответствие ПМР возрасту или задержка, опережение. Уточняется, по каким подуровням и на сколько возрастных интервалов имеется задержка или опережение ПМР. Степень ПМР позволяет определить наблюдение за зрительными, слуховыми реакциями ребенка. Оценку ПМР проводят эмпирическим методом, табличным, центильным.

Правила определения психомоторного развития:

-в теплом помещении

-через час после кормления, не на голодный желудок

-выяснить состояние всех 5 признаков

-оценка безусловных рефлексов в следующем порядке: на спине, на животе, в вертикальном положении.

Оценка психомоторного развития эмпирическим методом Метод основан на определении наличия у ребенка минимального количества навыков, характеризующих каждый подуровень оценки в данном возрасте. Перечень навыков и умений ребенка при использовании эмпирического метода каждый врач формирует сам в процессе своей работы

Моторное развитие предусматривает способность ребенка ко 2 мес жизни хорошо держать голову, к 4-5 мес - переворачиваться, к 7-8 мес самостоятельно садиться, к 10 мес - вставать, к 1 году - ходить. К 2 годам ребенок при подъеме по ступенькам пользуется приставным, к 3 годам - чередующимся шагом. К 4 годам - сдерживать свое движение по команде, к 5 годам - хорошая координация движения рук и ног при ходьбе. К 6 годам ребенок может подпрыгивать на месте, чередуя ноги.

Тонкая моторика предполагает к 4 мес способность к ощупыванию предметов; к 7 мес - ребенок удерживает предметы «ладонным» захватом (без противопоставления большого пальца), к 10 мес - «ножницеобразным» (противопоставление большого пальца), к году - «щипковый» захват (координированные движения фаланг пальцев).

К 2 годам ребенок рисует каракули, к 3 годам – способен перерисовать круг, к 4 годам – нарисовать сюжетную картинку, правильно удерживая карандаш или фломастер. К 5 годам - хорошо ловит подпрыгивающий мяч, к 6 годамлегко пользуется ножницами, вырезая различные фигуры.

Развитие речи: появление подготовительных этапов речи в первые 6 мес. Вокализация (ребенок осознанно издает звуки) – 1-3 мес, гуление (ребенок отчетливо «тянет» гласные звуки) -2-4 мес, лепет (произношение согласных звуков разной тональности) – 3-5 мес. К году практически формируется понимание речи, ребенок способен произносить простые слова, слоги. К 2 годам

– двусловные предложения, к 3 годам – многословные фразы, к 4 годам – четкое произношение всех звуков (кроме с-з,ш-ч,л,р), к 5 годам – плавная, хорошо структуированная речь.

Социальное развитие: обращают внимание на появление осознанной улыбки (к 1,5 мес), «комплекса оживления» (к 3-4 мес). Оценивается возраст появления

примитивных игр – «ладушки», «сорока-ворона» (к 8 мес). В более старшем возрасте формируются навыки самообслуживания: в 1 г – держит в руке ложку, в 1,5 года - самостоятельно ест твердую пищу; в 2 года – частично, в 3 года – самостоятельно снимает/надевает одежду, в 4 года – чистит зубы, умывается; в 5 лет - правильно пользуется предметами домашнего обихода, в 6 лет – активно поддерживает установленный порядок в доме.

Формирование игровой деятельности: в 3 года - ролевая игра, 4 года – конструирование, 5 лет – сюжетная игра.

Детальная оценка ПМР ребенка у специалистов (невролог, психиатр) необходима, если:

к 2 мес – не улыбается; к 3 мес - не реагирует на присутствие матери; к 6 месне поворачивает голову в сторону движущегося предмета; к 8 мес – не различает «чужих» и «близких»; к 9 месне проявляет интереса при попытке играть с ним в прятки; к 1 году – не ищет спрятанный предмет; к 1,5 годам - не интересуется причинноследственными играми; к 2 годам - не разделяет объекты на категории (кукла, машина – игрушки; груша, яблокоеда); к 3 годам - не знает своего полного имени; к 4 годам - не может определить какая из двух линий короче; к 4,5 годам – не умеет последовательно считать до пяти; к 5 годам – не знает названия основных цветов (красный, желтый, синий, зеленый); к 5,5 годам

– не знает даты своего рождения, домашнего адреса, телефона.

1.Быстро расширяется запас понимаемых слов.

1год 3 месяца 2. Произносит отдельные слова в лепете.

3.Подбирает предметы по величине с разницей е 3 см.

4.Повторяет ранее заученные действия: раздевает, кормит куклу, катает машину.

5.Длительно ходит, наклоняется, приседает, поворачивается, пятится.

6.Может самостоятельно есть ложкой густую пищу.

|

1. Может обобщать предметы по существенным признакам. 2. |

|

1 год 6 |

Использует облегченные и полные слова в сильной |

|

месяцев |

заинтересованности. |

|

|

3. |

Ориентируется в 3-4 контрастных формах: шарик, кубик, |

|

кирпич, пирамидка и т. д. |

|

|

4. |

Отображает в игре часто наблюдаемые действия взрослых. |

|

5. |

Перешагивает препятствие приставным шагом. |

|

6. |

Самостоятельно ест ложкой жидкую пищу. |

|

1. |

Понимает несложный рассказ по картинке, отвечает на |

|

1 год 9 |

простые вопросы |

||

|

|||

месяцев |

2. |

Обозначает действия словами, пользуясь двухсловными |

|

|

|||

|

предложениями. |

||

|

3. |

Ориентируется в трех контрастных величинах с разницей в 3 |

|

|

см. |

|

|

|

4. |

Выполняет не сложные постройки из кубиков: домик, ворота, |

|

|

скамья. |

||

|

5. |

Ходит по невысокому бруску высотой и шириной в 15-20 см. |

|

|

6. Частично одевается с небольшой помощью взрослого: |

||

|

надевает шапку, колготки. |

||

|

|

||

|

1. Понимает простой рассказ взрослого о событиях прошлого. 2. |

||

2 года |

Употребляет трехсловные предложения с прилагательными и |

||

|

местоимениями. |

||

|

3. |

Подбирает по образцу и просьбе три-четыре контрастных |

|

|

цвета. |

|

|

|

4. |

В игре воспроизводит ряд простейших логически |

|

|

последовательных действий. |

||

|

5. |

Перешагивает препятствие высотой 15-20 см чередующимся |

|

|

шагом. |

||

|

6. |

Частично самостоятельно одевается: надевает шапку, |

|

|

колготки, ботинки без шнуровки. |

||

|

1. |

В речи использует сложные предложения с придаточными., |

|

2 года 6 |

2. |

Начинает задавать вопросы «где?», «когда?». |

|

месяцев |

|||

3. |

Подбирает по образцу предметы основных геометрических |

||

|

|||

|

форм. |

|

|

|

4. |

Подбирает по образцу и просьбе предметы четырех |

|

|

основных цветов. |

||

|

5. |

Усложняются сюжетные игры с логической |

|

|

последовательностью действий (кормит, купает, одевает куклу) |

||

|

6. |

Выполняет простые сюжетные построения, сам называет их. |

|

|

7. |

Начинает пользоваться карандашом, рисунок отсутствует. 8. |

|

|

Полностью сам одевается, кроме застегивания пуговиц и шнуровки |

||

|

обуви. |

|

|

|

|

|

|

|

9. |

Умеет самостоятельно аккуратно есть. Правильно держит |

|

|

ложку. |

||

|

10. |

Перешагивает препятствие высотой 20-25 см чередующимся |

|

|

шагом. |

||

|

1. |

Часто использует в речи сложносочиненные и |

3 года |

сложноподчиненные предложения. |

|

|

2. |

Часто задает вопросы «почему?», «где?», «когда?», |

|

«зачем?» 3. Правильно и по назначению использует в игре |

|

|

геометрические фигуры. |

|

4.Правильно показывает и называет четыре основных цвета.

5.Проявляются элементы «ролевой» игры - «дочки-матери» 6. Усложняются сюжетные постройки, которые используются в игре – домик, гараж.

7.Элементарные рисунки карандашом, начинает лепить простые фигуры из пластилина.

8.Полностью сам одевается с небольшой помощью взрослого.

9.При необходимости начинает пользоваться салфеткой и носовым платком.

10.Перешагивает препятствие не приставным чередующимся шагом, высота до 30 см.

9 билет

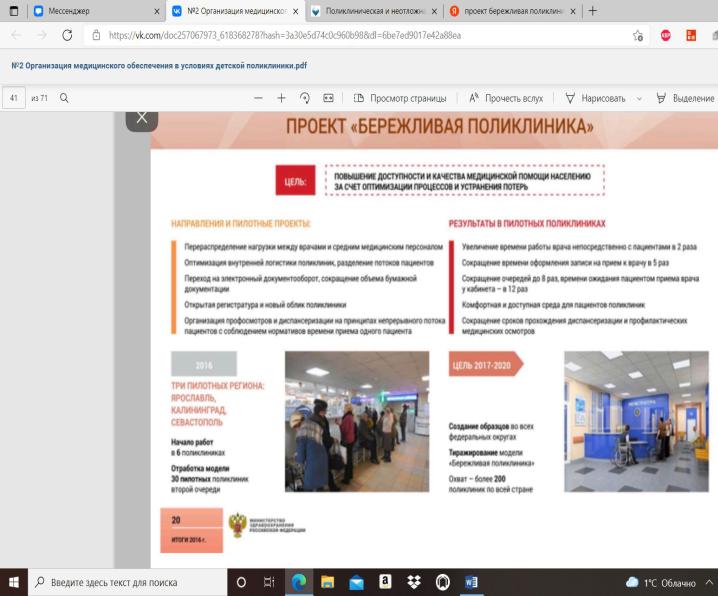

1.Бережливая поликлиника

Министерством здравоохранения Российской Федерации совместно с государственной корпорацией «Росатом» осенью 2017 г. был запущен проект «Бережливая поликлиника», основная цель которого состоит в повышении эффективности деятельности лечебнопрофилактических организаций и доступности медицинской помощи в стране В ходе реализации проекта поликлиники активно переходят на новую модель

взаимодействия с пациентами, благодаря которой становится возможно сократить и даже избежать очередей в регистратуре и к специалистам, создавая комфортные условия больным во время ожидания, улучшая организацию рабочих мест медицинского персонала, повышая информатизацию медицинской сферы основная цель мероприятий по реализации проекта «Бережливая поликлиника» в конечном

счете — произвести сокращение потерь рабочего времени специалистов медицинских учреждений при оказании медицинско й помощи и оптимизировать работу с пациентами

2 Корь (клиника, диагностика, сроки изоляции. Порядок наблюдения за контактными детьми и профилактические мероприятия

Корь – острое высококонтагиозное вирусное заболевание, передающееся воздушнокапельным путем и характеризующееся наличием лихорадки, симптомов интоксикации, поражением дыхательных путей, конъюнктив, наличием пятнистопапулезной экзантемы с переходом в пигментацию. Корь является крайне заразной тяжелой болезнью.

Эпидемиология заболевания:

Источником кори является только больной человек, выделяющий вирус во внешнюю среду в последние 2 дня инкубационного периода и до 4 дня после высыпаний. Общая продолжительность заразного периода составляет 8-10 дней. С 5 дня появления сыпи больной не заразен. В катаральный период максимальное вирусовыделение из

конъюнктив, носоглотки при кашле, чихании, разговоре. Источником инфекции могут быть больные абортивной и митигированной корью.

Механизм передачи – аэрозольный (капельный).

Путь передачи – воздушно-капельный. Восприимчивость к кори всеобщая, наиболее высока в детском возрасте от 1 года до 5 лет, в период элиминации кори болеют преимущественно подростки и взрослые. Дети до 3 месяцев, как правило, не заболевают. Заражение корью происходит даже при мимолетном контакте. Вирус с потоком воздуха проникает в помещения через коридоры, лестничные клетки, вентиляционную систему. Инфекция через предметы, третьих лиц не передается вследствие малой устойчивости вируса во внешней среде. Возможен трансплацентарный путь передачи при заболевании женщины в последнем триместре беременности. Индекс контагиозности составляет 100%. Корью болеет только человек.

Этиология

Возбудителем является вирус кори (Polynosa morbillarum), который относится к семейству Paramyxoviridae, роду Morbillivirus-РНК содержащий вирус.

Патогенез

Местом внедрения (входными воротами) вируса кори являются слизистая оболочка верхних дыхательных путей и конъюнктивы. Вирус адсорбируется на эпителии слизистой, проникает в подслизистую оболочку и регионарные лимфатические узлы, где происходит первичная репликация.

С 3 дня инкубационного периода развивается вирусемия (первая волна). В начальном периоде количество вируса сравнительно невелико и может быть нейтрализовано введением иммуноглобулина, на чем и основана пассивная иммунизация при контакте с больным корью. В середине инкубационного периода имеется высокая концентрация вируса в лимфатических узлах, селезенке, печени, миндалинах, фолликулах, миелоидной ткани костного мозга. В катаральный период кори и в 1 день высыпаний отмечается новое и более значительное нарастание вирусемии (вторая волна) с большим содержанием вируса в отделяемом слизистой оболочки верхних дыхательных путей. К 5 дню высыпаний вирус в крови не обнаруживается, появляются вируснейтрализующие антитела.

Вирус обладает выраженным тропизмом к эпителию дыхательных путей, вызывая катаральное воспаление рото-, носоглотки, гортани, трахеи, бронхов, бронхиол. Поражается пищеварительный тракт – слизистая ротовой полости, тонкая и толстая кишка. Патологические изменения слизистой оболочки губ, десен, щек представляют собой участки некроза эпителия с последующим слущиванием (пятна Бельского- Филатова-Коплика).

Допускается возможность непосредственного воздействия коревого вируса на ЦНС. Установлена роль возбудителя в развитии острого демиелинизирующего энцефалита, энцефаломиелита и хронически прогредиентного поражения ЦНС (хронические энцефалиты, подострый склерозирующий панэнцефалит).

Для кори характерно развитие анергии (вторичного иммунодефицита) со снижением уровня иммунитета, что приводит к активации патогенной и условнопатогенной

микрофлоры с развитием осложнений преимущественно дыхательной системы, обострению хронических заболеваний. Коревая анергия сохраняется не менее месяца.

Клиническая картина . Наиболее частые симптомы и синдромы кори

Клинические проявления типичной кори характеризуются сменой четырех периодов:

1.Инкубационный период: от 9 до 17 дней. У пациентов, получавших иммуноглобулин, компоненты крови, плазму – 21 день.

2.Катаральный период: продолжительность 3-4 дня.

3.Период высыпаний: развивается с 4-5 дня болезни и продолжается 3-4 дня. Характеризуется максимальной выраженностью лихорадки, интоксикационного, катарального синдромов.

4.Период пигментации: продолжительность 7-14 дней.

Характерные синдромы:

-Интоксикационный синдром: недомогание, вялость, адинамия, отказ от еды, питья, плаксивость, нарушение сна. Возможно развитие головной боли, бреда, рвоты, судорог. Повышение температуры 38-39˚С развивается в катаральный период. На 2-3 день болезни температура снижается, иногда до субфебрильных цифр, в то время как катаральные явления нарастают.

Интоксикационный синдром максимально выражен в первые 2 дня периода высыпаний.

Характерны тахикардия, снижение артериального давления, глухость сердечных тонов, аритмия. По данным ЭКГ признаки миокардиодистрофии. Возможна вторичная нефропатия (олигурия, белок и цилиндры в моче). В период пигментации нормализуется температура, самочувствие больного.

-Синдром поражение респираторного тракта (катаральный синдром): обильные выделения слизистого характера из носа, в динамике – слизисто-гнойного. Ярко гиперемирована, разрыхлена, пятнистая слизистая оболочка щек. Сухой, грубый, навязчивый иногда лающий кашель, нарастающий в динамике. Осиплый голос, возможно развитие отека гортани, проявляющееся стенозом. За 1-2 дня до экзантемы на слизистой мягкого и твердого неба появляется коревая энантема – небольшие розовато-красного цвета, неправильной формы пятна размером 3-5 мм. Через 1-2 дня элементы энантемы сливаются и становятся неразличимы на гиперемированной поверхности слизистой оболочки. Одновременно с пятнистой энантемой появляется патогномоничный симптом кори – пятна Бельского-Филатова-Коплика – обычно на слизистой оболочке щек против малых коренных зубов, реже на слизистой губ, десен. Пятна имеют вид мелких, 1-2 мм, серовато-белых папул, окруженных узкой каймой гиперемии, не сливающихся между собой, не снимаются шпателем, сохраняются 2-3 дня, иногда можно их обнаружить до 1-2 дня высыпаний. Катаральные проявления ослабевают к 7-9 дню болезни в период пигментации.

-Синдром поражение глаз: характерен конъюнктивит, при котором выделения постепенно приобретают гнойный характер. Веки отечны. Светобоязнь. Склерит.

-Синдром экзантемы: характерна этапность высыпаний. Вначале коревая сыпь появляется на спинке носа, за ушами. В течение первых суток сыпь распространяется на лицо, шею, верхнюю часть груди, плеч. На 2 сутки она целиком покрывает туловище и распространяется на проксимальные отделы рук. На 3-4 день – на дистальные отделы верхних и нижних конечностей. Сыпь папулезного характера, насыщенного розового цвета, вначале мелкая, через несколько часов элементы увеличиваются, сливаются, образуя крупные, неправильной формы, пятнистопапулезные, ярко-красные элементы. Сыпь располагается на наружной и внутренней поверхности конечностей на неизмененном фоне кожи. Характерна одутловатость лица, отечность век и носа, сухие губы, в трещинах, «красные» глаза.

В периоде пигментации сыпь быстро темнеет, приобретает бурый оттенок, вследствие образования гемосидерина. Пигментация появляется с 3 дня периода высыпаний и происходит поэтапно, в том же порядке, как и появление сыпи. Пигментация иногда заканчивается отрубевидным шелушением.

К атипичным формам кори относят митигированную, абортивную, стертую, бессимптомную. Выявление атипичных форм болезни происходит по нарастанию титра специфических противокоревых антител в динамике, преимущественно при обследовании в очагах инфекции по контакту.

Митигированная корь развивается у больных, которые получали в инкубационный период иммуноглобулин, плазму, кровь. Характерно удлинение инкубационного периода до 21 дня, сокращение продолжительности катарального периода, периодов высыпания и пигментации. Катаральный период может отсутствовать или сокращаться до 1 дня, с развитием незначительной интоксикации и легкими катаральными проявлениями. Период высыпаний укорачивается до 1-2 дней, сыпь мелкая, пятнистая, необильная, неяркая, с нарушением этапности. Пигментация бледная, кратковременная. Слизистая оболочка щек не изменяется, энантема и пятна БельскогоФилатова-Коплика отсутствуют.

Абортивная форма кори начинается типично. После 1-2 дня заболевания клинические симптомы исчезают. Температура может повышаться только в первый день периода высыпаний. Сыпь локализуется преимущественно на лице и туловище.

Стертая форма кори характеризуется слабыми, быстро проходящими симптомами интоксикации и катаральными проявлениями.

Бессимптомная форма кори характеризуется отсутствием клинических проявлений.

Осложнения при кори могут сформироваться на любом этапе инфекции. В зависимости от этиологического фактора различают собственно коревые осложнения, обусловленные вирусом кори (первичные, специфические), и неспецифические (вторичные), вызванные иными возбудителями. По срокам развития осложнения подразделяются на ранние, развивающиеся в катаральный период и период высыпаний, и поздние, развивающиеся в период пигментации. Осложнения различают со стороны органов дыхания (пневмония, ларингит, ларинготрахеит, бронхит, бронхиолит, плеврит), пищеварительной системы (стоматит, энтерит, колит), нервной системы (энцефалит, менингоэнцефалит, менингит, миелит), органов зрения (конъюнктивит, блефарит, кератит, кератоконъюнктивит), органов слуха (отит,

мастоидит), мочевыделительной системы (цистит, пиелонефрит), кожи (пиодермия, абсцесс, флегмона).

Классификация кори

1)По типу:

-Типичная

- Атипичная: • Митигированная; • Абортивная; • Стертая; • Бессимптомная.

2) По тяжести:

- Легкой степени тяжести

-Средней степени тяжести -

Тяжелой степени тяжести

3)По течению:

-Гладкое

-Негладкое: • с осложнениями • с наслоением вторичной инфекции • с обострением хронических заболеваний

Диагностика

1)Эпидемиологические критерии диагностики кори

-Наличие в окружении больного ребенка лиц с подобным заболеванием, или с подтвержденным диагнозом корь.

-Анализ степени контакта с лицами с подобными заболеваниями с учетом состоявшегося механизма и пути передачи инфекции.

2)по клинике

3)Критерии лабораторного подтверждения диагноза:

-клинический анализ крови в остром периоде болезни необходимо проводить всем пациентам – лейкопения, нейтропения, лимфоцитоз, СОЭ не изменена;

-серологический метод (ИФА) имеет значение для подтверждения диагноза корь при выделении в сыворотке крови больного (лиц с подозрением на заболевание) специфических антител, относящихся к иммуноглобулинам класса M (IgM). При выявлении IgM к вирусу кори у лиц с лихорадкой и пятнисто-папулезной сыпью, обследуемых в рамках активного эпидемиологического надзора за корью, дополнительно проводится одновременное исследование двух сывороток крови на IgG. Взятие крови для исследований осуществляется на 4 - 5 день с момента появления сыпи (1 сыворотка) и не ранее чем через 10 - 14 дней от даты взятия первой пробы (2 сыворотка). Нарастание титра специфических антител, относящихся к IgG, в 4 и более раза при одновременном исследовании в стандартных серологических тестах парных сывороток крови является основанием для постановки диагноза корь. Авидность IgG.