- •2.Клеточная теория. Ядро, строение и функции ядра.

- •3.Строение клетки. Органоиды цитоплазмы , их строение и функции.

- •4.Строение прокариотических клеток. Вирусы.

- •5.Белки, их строение и функции.

- •6. Углеводы и липиды, их строение и функции.

- •7. Днк, строение и функции. Самоудвоение днк.

- •9.Рнк, строение, типы рнк, и функции их в клетке.

- •10. Обмен веществ в клетке. Энергетический обмен. Этапы энергетического обмена.

- •11. Особенности обмена в растительной клетке. Фотосинтез.

- •12. Синтез белка в клетке.

- •13. Формы размножения организмов.

- •13. Митоз, морфологическая и генетическая характеристика фаз. Биологическое значение митооза.

- •15. Мейоз, 1 и 2 деление мейоза. Биологическое значение мейоза

- •16. Оплодотворение у растений и животных. Двойное оплодотворение у покрытосемянных

- •17. Половое размножение организмов. Развитие половых клеток

- •18. Индивидуальное развитие организмов. Этапы развития зародыша (

- •Дробление и начало развития оплодотворенного яйца

- •19. Постэмбриональное развитие, его типы.

- •20. Современные теории происхождения жизни. Этапы развития жизни на земле.

- •21. Предмет генетики, методы генетики.

- •22. Закономерности наследования при моногибридном скрещивании, установленные г. Менделем и их цитологическое обоснование. Промежуточное наследование.

- •23. Дигибридное скрещивание. 3 закон Менделя, его цитологическое обследование.

- •24. Сцепление генов, закон Томаса Моргана.

- •25. Генетика пола, типы определения пола.

- •26. Генотип как целостная система. Взаимодействие генов, множественное действие генов.

- •27 Генетика человека, ее значение для медицины. Методы генетики человека.

- •29. Наследственная изменчивость. Типы мутации.

- •30. Генетика и эволюционная теория.

- •31. Селекция животных, методы и достижения. Селекция животных

- •Основные методы селекции

- •32. Генетика растений, методы и достижения.

- •33. Эволюционные представления до Чарльза Дарвина.

- •34. Основные положения учения Чарльза Дарвина.

- •35. Факторы эволюции пород животных и сортов у растений.

- •36. Формы естественного отбора ( движущий и стабилизирующий)

- •37. Вид. Популяция как элементарная единица эволюции.

- •38. Видообразование. Результаты эволюции.

- •39. Макроэволюция, ее доказательства.

- •40. Главные направления и пути эволюции органического мира.

- •41. Доказательства происхождения человека от животных. Факторы антропогенеза. Человеческие расы.

- •42. Этапы антропогенеза

- •43. Экологические факторы и их взаимодействие. Экологические факторы и их взаимодействие

- •44. Биоценоз. Связи в биоценозе. Саморегуляция в биогеоценозе.

- •Биотические связи в биоценозах

- •45. Особенности биогеоценозов, создаваемых человеком.

- •46. Биосфера и ее границы. Ноосфера.

- •47. Биосфера и научно – технический прогресс. Охрана биосферы.

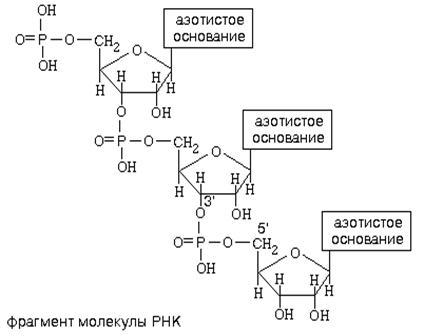

9.Рнк, строение, типы рнк, и функции их в клетке.

Строение РНК – полимер, мономерами которого служат нуклеотиды. Три азотистых основания те же, что в составе ДНК (аденин, гуанин, цитозин); четвертое - урацил - присутствует в молекуле РНК вместо тимина. Нуклеотиды РНК содержат вместо дизоксирибозы рибозу. В цепочке РНК нуклеотиды соединяются ковалентными связями между рибозой одного нуклеотида и остатком фосфорной кислоты другого.

В организме РНК находятся в виде комплексов с белками — рибонуклеопротеидов.

Известны 2 типа молекул РНК: 1) Двуцепочные РНК характерны для некоторых вирусов – служат для хранения и воспроизведения наследственной информации (выполняют функции хромосом). 2) У большинства клеток - одноцепочные РНК – осуществляют перенос информации об аминокислотной последовательности в белках от хромосомы к рибосоме.

Одноцепочечные РНК имеют пространственную организацию: за счет взаимодействия азотистых оснований друг с другом, а также с фосфатами и гидроксилами сахарофосфатного остова происходит сворачивание цепи в компактную структуру типа глобулы. Функция: перенос от хромосомы к рибосомам информацию о последовательности АК в белках, которые должны синтезироваться.

Существует несколько типов одноцепочных РНК по выполняемой функции или месту нахождения в клетке:

1. Рибосомная РНК (рРНК) составляет основную часть РНК цитоплазмы (80-90 %). Размеры 3000-5000 пар нуклеотидов. Вторичная структура в виде двухспиральных шпилек. р-РНК является структурным компонентом рибосом - органоиды клетки, где происходит синтез белков. Рибосомы локализованы в цитоплазме, ядрышке, митохондриях, хлоропластах. Состоят из двух субъединиц – большой и малой. Малая субчастица состоит из одной молекулы рРНК и 33 молекул белков, большая субъединица - 3 молекулы рРНК и 50 белков. Белки рибосом выполняют ферментативную и структурную функции. Функции р-РНК: 1) структурный компонент рибосом – их целостность необходима для биосинтеза белков, 2) обеспечивают правильность связывания рибосомы с м-РНК, 3) 2) обеспечивают правильность связывания рибосомы с т-РНК.

2. Матричная (мРНК) – 2-6 % от общего количества РНК. Состоит из участков: 1) цистроны – определяют последовательность АК в кодируемых ими белках, имеют уникальную последовательность нуклеотидов, 2) нетранслируемые области располагаются на концах молекулы, имеют общие закономерности нуклеотидного состава.

|

Кэп |

Прецистронный нетранслируе-мый участок |

Иниции-рующий кодон |

Цистрон |

Терминирующий кодон |

Постцистронный нетранслируемый участок |

5′ → 3′

Кэп – особая структура на 5′ конце м-РНК – это 7-метилгуанозинтрифосфат, образуется ферментативным путем в процессе транскрипции. Функции кэпа: 1) предохраняет 5′ конец от расщепления экзонуклеазами, 2) используется для специфического узнавания м-РНК в процессе трансляции.

Прецистронный нетранслируемый участок – 3-15 нуклеотидов. Функция: обеспечение правильного взаимодействия 5′ конца м-РНК с рибосомой.

Цистрон: содержит инициирующий и терминирующий кодоны – осо-

бые последовательности нуклеотидов, отвечающие за начало и окончание передачи информации с данного цистрона.

Постцистронный нетранслируемый участок – находится на 3′ конце, содержит гексануклеотид (часто ААУААА) и цепочку из 20-250 адениловых нуклеотидов. Функция – поддержание внутриклеточной стабильности м-РНК.

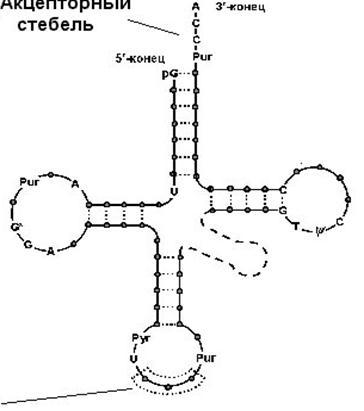

3. Транспортные РНК (тРНК) – 15 % от общей РНК, состоят из 70-93 пар нуклеотидов. Функция: перенос аминокислоты к месту синтеза белка, «узнают» (по принципу комплиментарности) участок мРНК, соответствующий переносимой аминокислоте. Для каждой из 20 АК имеются специфические т-РНК (обычно более одной). Все т-РНК имеют сложную структуру, изображаемую в виде клеверного листа. Клеверный лист содержит 5 участков:

1) 3′ конец – акцепторная ветвь (сюда присоединяется эфирной связью остаток АК),

2) антикидоновая ветвь – располагается напротив акцепторного участка, состоит из трёх неспаренных (имеющих свободные связи) нуклеотидов (антикодон) и специфически спаривается (антипараллельно, комлиментарно) с кодоном м-РНК.

Кодон – набор из 3 нуклеотидов (триплет) в м-РНК, определяющий место данной аминокислоты в синтезируемой полипептидной цепи. Это единица генетического кода, с помощью которого в молекулах ДНК и РНК «записана» вся генетическая информация.

3) Т-ветвь (псевдоурединовая петля - содержит псевдоуредин) – участок, присоединяющийся к рибосоме. 4) Д-ветвь (дегидроуреди6новая петля - содержит дегидроуредин) – участок, обеспечивающий взаимодействие с соответствующим аминокислоте ферментом аминоацил-тРНК-синтетазой. 5) Дополнительная малая ветвь. Функции пока не изучены.

4) Ядерные РНК (яРНК) – компонент ядра клеток. Низкополимерная, стабильная, роль которой пока неясна.

Все виды РНК синтезируются в клеточном ядре на матрице ДНК под действием ферментов полимераз. При этом образуется последовательность рибонуклеотидов, комплементарная последовательности дезоксирибо-нуклеотидов в ДНК – это процесс транскрипции.