(альг. и мик.) Свирид

.pdf262

которых – это затвердевающие стенки вакуолей.Нити капиллиция, несут утолщения в виде спиралей, колец, шипиков, видо- и родоспецифичны. Они способны к гигроскопическим движениям, благодаря чему и разрыхляют споровую массу.

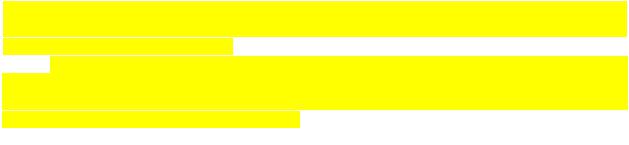

Типы плодовых тел - спорофоров:

-плазмодиокарп – сидячее спороношение неправильной формы, при формировании которого плазмодий никак не изменяясь, покрывается перидием и вся его цитоплазма распадается на споры;

-спорокарпы или спорангии – одиночные, одетые перидием на ножке или сидячие споровместилища (плазмодий дифференцируется на много спорангиев,

покрывающихся перидием, в которых его цитоплазма распадается на споры); спорангии образуются группами на поверхности плазмодия.

- эталии - группы спорокарпиев слившиеся на ранней стадии развития и одетые общим перидием, который называется кортекс.

Общий план строения спорокарпа: в основании имеется стерильное образование – гипоталлюс из остатков плазмодия в виде тонкой плетки или сеточки у сидячих плодовых тел, либо в виде ножки. Ножка может заканчиваться у основания спороносной головки или входить внутрь нее, формируя колонку. Внутри – капиллиций или псевдокапиллиций

и масса спор. |

|

|

У |

|

|

|

|

При созревании спор, перидий вскрывается, споры рассеиваются. Этому |

|||

способствуют капиллиций. |

|

П |

|

|

Г |

|

|

Внутри плодовых тел эталиев образуется псевдокапиллиций в виде плоских |

|||

ветвящихся нитей, одним концом прикрепляющихся к перидию. |

|

||

|

Б |

|

|

|

Й |

|

|

Нити псевдокапиллиция – это остатки разрушенных стенок спорангиев под общим

перидием эталия. Они увеличивают механическую прочность эталия, но не участвуют в |

||||

разрыхлении спор. |

|

|

Р |

|

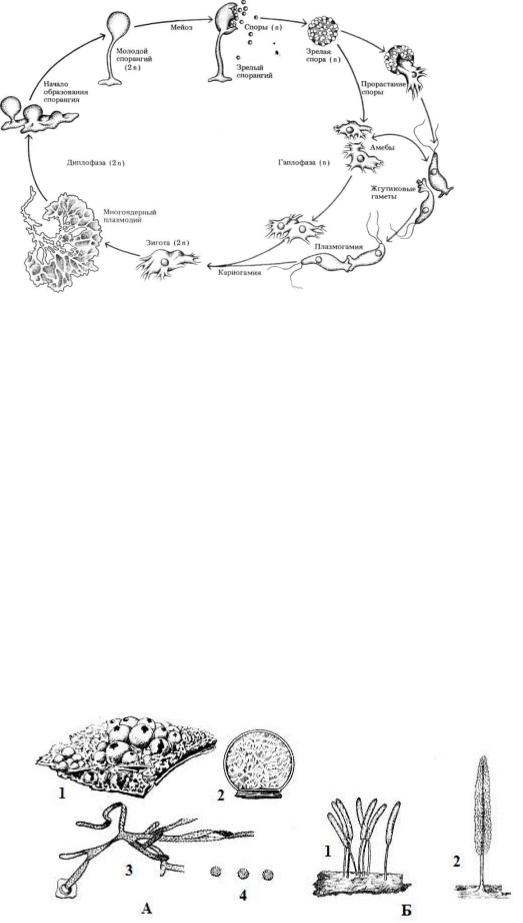

Спора при благоприятных условияхИпоглощает воду, разламывает клеточную |

||||

стенку и прорастает либо в миксофлагелляты (при наличии влаги), |

либо в миксамебы |

|||

(при отсутствии влаги), далее они размножаются делением, |

затем копулируют |

|||

|

|

|

И |

|

(плазмогамия и кариогамия) и образуютОдиплоидную миксамебу, которая в результате |

||||

многократного митоза образует плазмодийТ . |

|

|||

|

|

З |

|

|

Отличаются большой пластичностью: в неблагоприятных условиях могут |

||||

|

О |

|

|

|

образовывать склероции - утолщенную твердую массу, или инцистироваться миксамебы |

||||

или миксофлагелляты. |

|

|

|

|

Гетерокариоз или разнокачественность ядер может возникать в результате |

||||

Е |

|

|

|

|

слияния диплоидных плазмодиев разных организмов, либо от слияния диплоидного |

||||

плазмодия и гаплоиднойП |

миксамебы. |

|

||

Р |

|

|

|

|

Легко культивируются и используются как удобные объекты в цитологических, генетических, физиологических и других исследованиях.

264

4 – споры; Б – Stemonitis: а – зрелые спорангии; б– ножка с колонкой и капиллицием.

Отдел Plasmodiophoromycota – Плазмодиофоровые

Единственная группа слизевиков, полностью перешедшая к паразитическому образу жизни.

На вегетативной (трофической стадии) вегетативное тело – внутриклеточный паразитический плазмодий. На растении вызывают гипертрофию тканей и образование галлов, наростов. Споры созревают внутри клеток хозяина, нет спорангиев. Способны в почве длительно сохранять жизнеспособность. Характерен сложный цикл развития с длительными гаплоидной и диплоидной стадиями. Две трофические и две расселительные стадии. Имеется подвижная с тадия

– миксофлагелляты. Половой процесс – изогаметогамия. В связи с паразитическим образом жизни утратили способность к фаготрофии и питаются только осмотрофно, не образуя пищеварительных вакуолей. Но эта точка зрения принимается не всеми.

Включает 1 класс, 1 порядок, 1 семейство одноименные, 4 рода.

Кл. Плазмодиофоровые Plasmodiophoromycetes

Пр. Plasmodiophorabrassicae - возбудитель килы капусты

вызванные выделениями плазмодия. При поражении рассады растения погибают, а взрослых растений - образуются недоразвитые кочаны. Инфекционную природу болезни доказал в 1875

На корнях капусты образуются опухоли в результате гипертрофииУи гиперплазии клеток,

году русский ученый, основоположник фитопатологии в России, академик Михаил Степанович

|

Б |

Воронин. Он описал в главных чертах цикл развития плазмодиофорыПи предложил меры борьбы: |

|

прожигание почвы в парниках на 20 |

см вглубь, что достигаетсяГразложением костра на этом |

|

Й |

месте; отбор рассады и плодосмен. |

Многие детали впоследствии были уточнены другими |

исследователями. Но и до сегодняшнего дня нет детального изложения цикла развития. В учебной литературе имеются противоположные точки зрения на наличие той или иной стадии. Мы

|

|

|

Р |

|

|

рассмотрим изложение одного из вариантов жизненного цикла по новому учебнику Лекомцевой и |

|||

|

Гарибовой , 2005 г. «основы микологии», с. 191-192Ис учетом рисунка и текста. |

|

||

|

|

В клетках коры корня образуются миксамебы или плазмодии, которые распадаются на |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Т |

|

|

|

споры. При сгнивании корня споры (п) в почве прорастают либо в миксофлагелляты (при наличии |

|

||

|

О |

|

||

|

влаги), либо в миксамебы (при отсутствии влаги), которые проникают в корневые волоски, где |

|

||

|

|

И |

|

|

происходит плазмогамия миксамеб с образованием гаплоидного первичного плазмодия. Далее

зооспорангии с миксофлагеллятамиОЗ.

следует многократный митоз с образованием многоядерного плазмодия. Затем в нем образуются

Миксофлагелляты из корневых волосков выходят в почву, где происходит их плазмогамия с образованием дикарионаП, заражающего кору корня. Ядра дикариона синхронно делятся митозом и образуют болееЕкрупный многоядерный вторичный плазмодий. Далее происходит кариогамия,

затем мейоз и плазмодий распадается на споры.

При сгниванииР корней споры (п) паразита попадают в почву. При прорастании спор образуются зооспоры, или миксамебы, заражающие здоровые растения через корневые волоски, пробивая с помощью шипа клеточную стенку хозяина. В клетках корневых волосков наблюдается слияние миксамеб (плазмогамия) результатом которого становится формирование первичного плазмодия с гаплоидными ядрами, претерпевающих ряд митотических делений. Из образовавшегося многоядерного плазмодия развиваются гаметангии или зооспорангии, а в них – гаметы или зооспоры, соответственно, выходящие из корневого волоска в почву. Они попарно сливаются без слияния ядер. Образовавшаяся дикариотичная клетка участвует в заражении корней капусты, давая начало новым, более крупным вторичным плазмодиям. В них многочисленные ядра, образующиеся в результате многократного митоза, попарно копулируют, формируя диплоидный плазмодий. Его ядра редукционно делятся, и плазмодий распад ается на споры внутри клетки хозяина. Таким образом, часть цикла развития паразита проходит в корневых волосках, часть – в почве, а еще одна часть – в клетках корня [11].

Отдел Acrasiomycota– Акразиевые

Клеточные слизевики. Включает 30-40 видов. Трофическая стадия (вегетативная) – свободно живущие почвенные миксамебы. Перед размножением объединяются в

265

псевдоплазмодии (скопление амеб, не теряющих индивидуальность, но ведущих себя как единое целое). Репродуктивная или расселительная стадия представлена спороносным органом – сорокарпом, в котором споры формируются экзогенно. Отсутствует подвижная стадия (миксофлагелляты).

Сапротрофы в почве, на растительных остатках

Миксамебы овальной формы, имеют лопастные широкие псевдоподии. Ядро с центрально расположенным ядрышком. На переднем крае миксамебы рсположена прозрачная цитоплазма без включений, на заднем – концева лопасть с выделительными вакуолями – уроидная зона. Питание – фагоцитоз (одноклеточные организмы и даже амебы своего вида).

Способны к вегетативному размножению путем бинарного деления клетки. При неблагоприятных условиях образуют микроцисты.

Половое воспроизведение для акразиомикот неизвестно.

При исчерпании запасов пищи или достижении критической плотности трофических клеток, клетки начинают собираться (агрегироваться), двигаясь поодиночку

к центру агрегации и образуют псевдоплазмодий. Он имеет оранжевый цвет. |

||||

|

|

|

|

У |

Псевдоплазмодий акразид не |

способен передвигаться как единый организм, остается |

|||

|

|

|

П |

|

неподвижным, не способен к фаготрофному питанию, является временной структурой, переходом |

||||

от трофической к расселительной стадии. |

Г |

|

||

Б |

|

|

||

Споруляция. |

|

|

|

|

Сформировавшийся псевдоплазмодий начинает сразу приподниматься над субстратом, |

||||

приобретая полусферическую форму |

и дифференцируясь на спороносный орган – сорокарп, |

|||

|

|

Й |

|

|

состоящий из ножки и сорогена (головки). Сороген расчленяется на доли, каждая из которых |

||||

образует простую или разветвленную цепочку спорИ. Споры образуются в результате округления |

||||

отдельных амеб и образования ими клеточной стенки. Амебы и в ножках также превращаются в |

||||

споры. |

|

|

Р |

|

|

О |

|

||

Цикл развития. |

|

|

||

Миксамеба – инцистирование – новое прорастание в |

миксамебу – размножение |

|||

|

|

Т |

|

|

делением – агрегация миксамеб в псевдоплазмодий – формирование сорокарпа из ножки и |

||||

сорогена – ветвление |

сорогенаИ– образование цепочек спор |

– спора – прорастание в |

||

миксамебу. |

З |

|

|

|

|

|

|

|

|

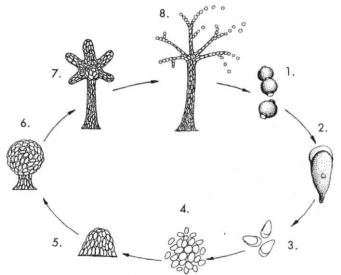

Цикл развития Acrasiarosea следующий. Споры акразии, попав на соответствующий субстрат, |

||

|

|

О |

прорастают в миксоамебы, инцистирующиеся и прорастающие вновь. Далее миксоамебы, |

||

|

П |

|

занимающие определенную площадь субстрата, интенсивно делятся. При критическом числе |

||

Е |

|

|

Р |

|

|

размножившихся миксоамеб происходит их агрегация (объединение) в псевдоплазмодий, из которого формируется спороносный орган сорокарп, состоящий из ножки и сорогена – головки. Сороген ветвится, образуя цепочки спор, способные прорастать в миксоамебы.

Филогенез.

Акразиевые рассматривают как филогенетическую ветвь свободноживущих почвенных

амеб.

Обоснованием данного предположения служит отсутствие у подавляющего большинства акразиевых жгутиковой стадии.

266

|

|

|

|

|

|

|

|

У |

|

|

Рис. 54. Жизненныйм цикл акразид на примере Acrasissp. |

|

|||||||

(по: Мюллер, Леффлер, 1995 и Глущенко В.И., Леонтьев Д.В., Акулов А.Ю., 2002). |

|

||||||||

|

|

|

|

|

|

|

П |

|

|

1 – споры: видны хилюмы, 2 – миксамеба: видна гиалоплазма (сверху) и уроидная зона (снизу), |

|||||||||

|

|

|

|

|

|

Г |

|

|

|

3 – начало агрегация, 4 – псевдоплазмодий, 5 – полусферический сороген, 6 – головчатый сороген, |

|||||||||

7 – молодой древовидный сорокарп, 8 – зрелый древовидный сорокарп. |

|

||||||||

Отдел Диктиостелиевые (Dictyоsteliomycota) |

Б |

|

|

|

|||||

|

|

|

|

|

Й |

|

|

|

|

Как и у акразиевых вегетативное тело диктиостелиевых – свободноживущие миксоамебы, |

|||||||||

|

|

|

|

И |

|

|

|

|

|

агрегирующиеся в псевдоплазмодий и размножающиеся спорами. |

|

|

|

||||||

В отличие |

от |

акразиевых имеет |

миксамебы с нитевидными выростами, |

||||||

псевдоподиями. |

|

|

Р |

|

|

|

|

|

|

|

|

О |

|

|

|

|

|

|

|

Диктиостелиуму присуща телеоморфа |

и половой процесс (хологамия). При |

этом |

|||||||

|

|

Т |

|

|

|

|

|

|

|

сливаются две |

амебы |

(плазмогамия) и, |

наконец, происходит заключительный |

этап |

|||||

полового процесса – кариогамия. Затем следует мейоз, в результате образуются гаплоидные миксоамебы, которые после агрегации образуют псевдоплазмодий.

Псевдоплазмодий способенИпередвигаться к источнику тепла. Далее формирует спорокарп и дифференцируется на ножку и спорофор. Клетки ножки не образуют споры.

Большинство представителейЗдиктиостелиевых – копротрофы, поселяющиеся на э кскрементах травоядных животных. D. discoideum обитает в навозе. Он представляет хороший объект для

экспериментального изучения таксисов, цикла развития, механизмов питания и других биологических |

|

|

О |

свойств. |

П |

МикологиРпредполагаютЕ , что диктиостелиевые происходят от наиболее простых Myxomycota (класс протостелиевые). Их сближает присутствие целлюлозы в клеточных стенках спорангиев и спор. Основное отличие сводится к отсутствию монадных структур (подвижных стадий).

В целом, происхождение всех миксомицетов (Myxomycota, Plasmodiophoromycota, Dictyоsteliomycota, Acrasiomycota) связывают со свободноживущими почвенными амебами или с амебоидными жгутиковыми (флагеллятами).

268

6.Отличительные признаки зигомицет. Вегетативное тело и способы размножения.

7.Ценоцитный мицелий, спорангии, гаметангии, зигоспоры на примере мукора.

8.Классификация и характеристика важнейших порядков.

9.Биоло гия и цикл развития представителей порядка мукоровые: мукор, ризопус, пилоболус.

10.Особенности вегетативного тела и размножения энтомофторовых.

Задания. Смотри литература [16].

Учебно-методические материалы.

Таблицы, фиксированные образцы пораженных растений, культура мукора. Микроскопы.

Занятие 5. Отдел Ascomycota: классификация и представители

Цель: Закрепить теоретические понятия. Изучить особенности строения, размножения циклов развития

представителей сумчатых грибов.

Вопросы для изучения.

1.Отличительные признаки аскомицет.

2.Вегетативное тело и способы размножения, строение плодовых тел.

3.Классификация и характеристика классов и важнейших порядков.

4.Класс гемиаскомицеты (Hemiascomycetes). Порядо к сахаромицетовые (строение клетки дрожжей). Биология и цикл развития дрожжей.

5.Классэуаскомицеты (Euascomycetes). Порядки эризифовые (строениеУсептированного мицелия,П

мучнистой росы), спорыньевые (возбудитель спорыньи злаков). |

Б |

|

|

|

|

6. Класслокулоаскомицеты (Loculoascomycetes). Порядокплеоспоровые (внешний вид пораженных паршой |

||

плодов и листьев). |

|

Г |

Задания Смотри литература[16]. |

Й |

|

|

|

|

Учебно-методические материалы. |

|

|

Таблицы, культура дрожжей, фиксированные и гербарные образцы пораженных растений. Микроскопы.

Занятие 6. Класс Basidiomycetes |

|

|

Р |

|

||

Цель: Закрепить теоретические понятия. Изучить особенностиИ |

строения, размножения циклов развития |

|||||

представителей базидиальных грибов. |

|

О |

|

|||

Вопросы для рассмотрения. |

|

Т |

|

|

||

|

|

|

|

|

||

1. |

Отличительные признаки отдела Базидиомикота и одноименного класса. |

|||||

|

|

И |

|

|

|

|

2. |

Вегетативное тело, половой процесс и по ловое спороношение. |

|

||||

3. |

Цикл развития. |

З |

|

|

|

|

4. Подкласс холобазидиомицеты (Holobasidiomycetidae). Афиллофороидные и агарикоидные гименомицеты. ПорядкиО: полипоровые, кантарелловые, болетовые, агариковые, сыроежковые

(внешняя форма, консистенция плодовых тел, внутреннее строение (перидий, мякоть, гименофор), внешний вид гименофораП, внутренне строение (трама, субгимений, гимений), клетки гимения (базидии, базидиолыЕ, цистиды, щетинки), базидии, стригмы, базидиоспоры).

5. Группа порядков гастеромицеты (Gasteromycetiidae). Порядки: дождевиковые (внешний вид плодового телаРдождевика, внутреннее строение молодого (перидий и глеба) и зрелого плодового тела (нити капиллиция и базидиоспоры)), гнездовковые, веселковые.

6. Подкласс гетеробазидиомицеты (Heterobasidiomycetidae). Порядок дрожалковые.

Задания. Смотри литература [16].

Учебно-методические материалы.

Таблицы, фиксированные и гербарные образцы плодовых тел. Микроскопы.

Занятие 7. Порядки Uredinales и Ustilaginales.

Цель: Закрепить теоретические понятия. Изучить особенности строения, размножения циклов развития представителей устилагиномицет и урединиомицет как об лигатных паразитов.

Вопросы для рассмотрения.

1.Общие признаки классов, покоящаяся спора. Принципы классификации.

2.Порядок Головневые (Ustilaginales) как паразиты злаковых культур. Общий вид пораженных

разными видами головни органов злаковых растений, строение устоспор на примере возбудителя пузырчатой головни кукурузы. Пути инфицирования растений.

3. Биология и циклы развития важнейших представителей: возбудители головни проса, пшеницы, кукурузы. Меры борьбы.

269

4.Порядок Uredinales. Строение бесполых спор и спороношений возбудителя линейной ржавчины ржи и других ржавчинных грибов (пикниды, эцидии и эцидиоспоры, урединиумы и удедоспоры, телии и телиоспоры). Биология и цикл развития возбудителя линейной ржавчины ржи.

5.Строение спор головневых и ржавчинных грибов.

Задания. Смотри литература[16].

Учебно-методические материалы.

Таблицы, фиксированные и гербарные образцы пораженных растений. Микроскопы.

Занятие 8. Класс Hyphomycetes. Строение и размножение лишайников. Важнейшие представители.

Цель: Закрепить теоретические понятия. Изучить особенности строения, размножения цикла развития

представителей дейтеромикот и лишайников.

Вопросы для изучения.

1. |

Порядок Hyphomycetales (Общий вид бархатистой плесени, вызываемой гифомицетовыми |

|||||||||||

|

грибами на примере плесени, вызываемой пенициллами и аспергиллами). |

|

||||||||||

2. |

Микроскопическое строение спороношения пеницилла (веточки, меточки, фиалиды, конидии). |

|||||||||||

3. Микроскопическое |

строение спороношения |

аспергилла (конидиеносец, |

пузыревидное |

|||||||||

|

вздутие, профиалиды, фиалиды, конидии). Конидиальные структуры других представителей. |

|||||||||||

4. |

Внешнее строение таллома (накипные, листоватые, кустистые). |

У |

|

|||||||||

|

|

|||||||||||

5. Анатомическое строение |

|

таллома (гомеомерные, гетеромерные: верхняя кора, альгальный |

||||||||||

|

слой, сердцевина, нижняя кора). |

|

|

|

|

|

П |

|

||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Г |

|

|

|

6. Размножение лишайников (сорали и соредии, |

изидии, плодовые тела (леканоринового и |

|||||||||||

|

лецидиевого типов)). |

|

|

|

|

|

Б |

|

|

|

||

7. |

Важнейшие представители. |

|

|

|

|

|

|

|||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||

Задания. Смотри литература[16]. |

|

|

|

|

Й |

|

|

|

|

|||

Учебно-методические материалы. |

|

|

|

|

|

|

|

|||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||

Таблицы, коллекции лишайников, микроскопы. |

Р |

|

|

|

|

|

||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Занятие 9. Классы Oomycetes, Myxomycetes, Plasmodiophoromycetes |

|

|

||||||||||

Цель: Закрепить теоретические |

понятия. Изучить особенностиИ |

строения, размножения циклов развития |

||||||||||

представителей оомицет и слизевиков. |

|

О |

|

|

|

|

|

|||||

Вопросы для изучения. |

|

|

|

Т |

|

|

|

|

|

|

||

1. Класс Oomycetes. |

Вегетативное тело и способы размножения на примере |

сапролегнии |

||||||||||

|

|

|

|

И |

|

|

|

|

|

|

|

|

паразитическойи фитофторы инфекционной. |

|

|

|

|

|

|

||||||

|

|

З |

|

|

|

|

|

|

|

|

||

2. |

Биология и цикл развития |

сапролегнии паразитической. |

|

|

|

|

||||||

3. Биология и цикл развития фитофторы инфекционной. |

|

|

|

|

||||||||

|

|

О |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

4. Класс Myxomycetes. Строение таллома и плодовых тел ликогалы и стемонитеса. Споры, нити |

||||||||||||

капиллиция и псевдокапиллиция. |

|

|

|

|

|

|

|

|

||||

5. Цикл развития свободноживущего слизевика. |

|

|

|

|

|

|||||||

|

Е |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

6. Класс Plasmodiophoromycetes. Внешний вид пораженного килой корня капусты. |

||||||||||||

Внутриклеточный плазмодийП |

и споры плазмодиофоры. Цикл развития |

|

|

|||||||||

|

Р |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Задания. Смотри лабораторный практикум [16]. |

|

|

|

|

|

|

||||||

Учебно-методические материалы.

Таблицы, фиксированные образцы пораженных сапролегниозом рыбы, фиксированные и гербарные образцы пораженных фитоф торой и килой растений. Микроскопы.

Описания лабораторных работ и задания к ним имеются в самостоятельных изданиях практикумах:

Кавцевич, В.Н. Лабораторный практикум по альгологии. / В.Н. Кавцевич, А.А. Свирид, И.Э. Бученков. — Минск, 2004.

Свирид, А.А. Микология и лихенология. Лабораторный практикум. / А.А. Свирид, В.Н Кавцевич, А.В. Деревинский, А.А. Деревинская. — Минск, 2007.

271

заболевания картофеля и овощных культур, злаков, ядовитые и патогены человека и животных.

6. История микологии как науки и роль отечественных ученых в ее развитии.

Указания к выполнению заданий по семинару:

Проверить выполнение всех заданий к лабораторным занятиям и сдать все темы по альбому.

1. |

Составить таксономическую схему разнообразия грибов и грибоподобных организмов, |

|||||||

|

изучаемых в разделе «Альгология и микология». |

|

|

|

|

|||

2. |

Составить обобщающую таблицу по отделам и классам грибов. |

|

||||||

3. |

Пользуясь материалами лекций и учебников, кратко ответить на задания к семинару номер |

|||||||

|

1-3. Можно при этом составить схемы. |

|

|

|

|

|

||

4. |

Проработав учебную литературу, составить схемы по классификации экологических групп |

|||||||

|

грибов (вопрос 4) и дать краткое описание каждой экологической группе |

с указанием |

||||||

|

видов. |

|

|

|

|

|

|

|

5. |

Для выполнения 5 задания, проработав учебную литературу и выполнив задание 4, указать |

|||||||

|

какую роль в природе выполняет каждая экологическая группа грибов. Можно дополнить |

|||||||

|

предложенную схему или представить в ином варианте. |

|

|

|

||||

6. |

Для выполнения |

5 задания, |

проработав учебную литературу, составить |

схемы по |

||||

|

|

|

|

|

|

|

У |

|

|

возможностям использования грибов в хозяйственной деятельности человека и дать краткое |

|||||||

|

|

|

|

|

|

П |

|

|

|

описание видов или их назвать (в зависимости от степени изученности видов в учебном |

|||||||

|

курсе). |

|

|

|

Г |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

7. |

Для выполнения |

7и8 заданий, |

проработав учебную литературу и используя материал |

|||||

|

|

|

|

Б |

|

|

|

|

|

лекций, записать важнейшие критерии классификации живого мира на разных этапах |

|||||||

|

развития науки и соответственные им варианты имевшихся таксономических построений на |

|||||||

|

|

|

|

Й |

|

|

|

|

|

уровне царств. Записать важнейшие отличительные признаки царства Грибы и царств |

|||||||

|

Хромиста и Протозоа. Изобразить в виде схемы филогенетичекие связи грибов на уровне |

|||||||

|

отделов и классов. |

|

Р |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

8. |

Для выполнения 9 и 10 заданий сделать небольшое сообщение (на 2 страницы) о жизни и |

|||||||

|

научной деятельности любого ученого-Имиколога с обязательным указанием источника |

|||||||

|

|

|

О |

|

|

|

|

|

|

информации. Можно воспользоваться интернет-ресурсами. |

|

|

|||||

9. |

Выполнить проверочную работу по разделу «Грибы и грибоподобные организмы» |

|||||||

ТЕМА 2. ЛИШАЙНИКИ КАК Л ХЕНИЗИРОВАННЫЕТ |

ГРИБЫ |

|

|

|||||

1.Специфические ПпризнакиОЗи свойства лишайников: в анатомо-морфологическом строении вегетативного тела; способах размножения; физиолого-биохимических признаках; распространенииЕи экологии.

2.Микобионт лишайника в сравнении со свободно живущими грибами.

3.ФотобионтРв сравнении со свободно живущими водорослями и цианобактериями.

4.Основные концепции о взаимоотношениях компонентов в талломе.

5.Распростраение и зкологические группы лишайников.И

6. Роль лишайников в природе и использование человеком.

Задания:

1.Укажите специфические признаки и свойства лишайников: в анатомо-морфологическом строении вегетативного тела; способах размножения; физиолого-биохимических признаках; распространении и экологии.

2.Охарактеризуйте систематическое положение компонентов лишайника.

3.Охарактеризуйте микобионт лишайника и сравните со свободно живущими грибами. Выявите приспособления микобионта к жизни в воздушной среде и к симбиотическим

взаимоотношениям, заполнив соответствующую таблицу:

Сравниваемые |

Свободноживущие грибы |

Грибы |

||

признаки |

сапротрофы |

паразиты |

микоризообразователи |

лихенизированные |