(альг. и мик.) Свирид

.pdf

92

Рис. Mougeotia:

А – пластинка хлоропласта в плане; Б – хлоропласт повернут и виден в профиль;

В – конъюгация лестничная (вверху) и боковая (внизу)

Порядок десмидиальные (Desmidiales).

Главным образом одноклеточные организмы. Реже встречаются в виде слизистых колоний или неразветвленных нитей. Порядок включает более 4000 видов.

Широко распространены в водоемах дистрофного типа, в торфяных болотах, на влажной почве, на поверхности вечных снегов Арктики и высоких гор.

Их клетки у подавляющего большинства разделены перетяжкой на две симметричные половины. Полуклетки могут быть разнообразной формы и нередко разделены более или

менее глубокими надрезами на симметрично расположенные Улопасти. Углы лопастей могут иметь различные выросты. Клеточная оболочка состоит из двух половинок,

находящихся друг на друге скошенными краями в поперечнойГП плоскости симметрии клетки. Внешний слой оболочки содержит пектинообразноеБ вещество. Под внешним слоем находится первичная и вторичная оболочка, содержащая целлюлозу. Оболочка клеток десмидиевых часто может импрегнироваться соединениями железа, иметь

для десмидиевых наличие в оболочке сложноЙустроенных пор, которые служат для

различные выросты в виде бородавочек, шипов и других выступов. Особенно характерно

выделения протопластом слизи. У некоторыхРИпредставителей она служит для активного передвижения клеток, у нитчатых форм скрепляет клетки.

Ядро одно и находится в цитоплазме в перешейке, который соединяет две полуклетки.

Хлоропласты у большинства видов осевые, реже пристенные. Обычно в полуклетке |

||||||||

|

|

|

|

|

|

|

О |

|

имеется один хлоропласт с пиреноидом в центре. Реже в каждой полуклетке может быть |

||||||||

|

|

|

|

|

|

Т |

|

|

по два хлоропласта. Осевые хлоропласты состоят из центральной части, от которой |

||||||||

радиально расходятся отростки, нередко в виде пластинок. |

||||||||

|

|

|

|

|

И |

|

|

|

|

|

|

|

З |

|

|

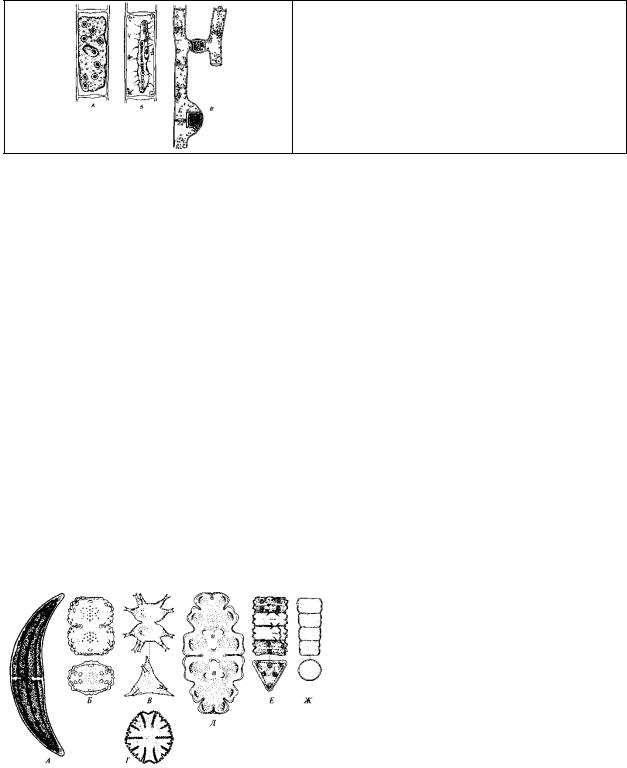

Рис. Десмидиевые водоросли: |

|

|

|

|

О |

|

|

|

||

|

|

|

|

|

|

А –Closterium; Б —Cosmarium; |

||

|

|

П |

|

|

|

|

В — Staurastrum; Г — Micrasterias; |

|

|

|

|

|

|

|

|

||

|

Е |

|

|

|

|

|

Д — Euastrum; E — Desmidium; |

|

|

|

|

|

|

|

|

||

|

Р |

|

|

|

|

|

|

Ж — Hyalotheca |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Размножение десмидиевых происходит вегетативным и половым путем.

При вегетативном размножении клетки делятся в поперечной плоскости симметрии. Вначале делится ядро. Образовавшиеся два ядра расходятся к центрам обеих полуклеток. Затем в середине перешейка формируется перегородка, область перешейка вытягивается, части перешейка, лежащие по обеим сторонам перегородки, начинают увеличиваться в размерах, расщепляется сама перегородка, молодые полуклетки быстро вырастают до размеров материнских полуклеток. Две образовавшиеся клетки разъединяются и начинают самостоятельное существование.

93

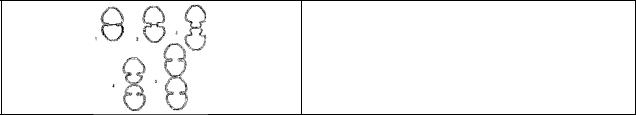

Рис. Схема вегетативного деления клетки десмидиевых водорослей:

1–5 – последовательные стадии деления

Половое размножение у десмидиевых происходит в виде конъюгации. Гаметы двух клеток сливаются, образуя зиготу. Зигота прорастает после периода покоя двумя проростками.

Род клостериум (Closterium). Клетки обычно полулунной, серповидной формы, реже веретеновидные. Перетяжка в плоскости симметрии отсутствует. Брюшная вогнутая сторона часто посередине имеет вздутие. В клеточной стенке имеются поры, особенн о крупные на концах клетки. Через поры выделяется слизь, приподнимающая вначале один конец клетки, который затем опрокидывается вниз. Потом слизь начинает выделять с

другого конца клетки. В результате клетка совершает кувыркательные движения. В |

|

|

У |

каждой полуклетке находится по одному осевому хлоропласту, представляющему собой |

|

П |

|

центральный стержень, от которого по радиусам отходят продольные ребра. Пиреноиды |

|

Г |

|

расположены либо в центральном стержне хлоропласта, либо у основания пластинок. |

|

Посередине клетки между хлоропластами в цитоплазматическом мостике локализовано |

||

|

|

Б |

ядро. На каждом конце клетки имеются терминальные вакуоли с одним или несколькими |

||

движущимися кристалликами гипса. |

|

Й |

|

|

|

Размножается клостериум вегетативно – делением клетки на две в поперечной |

||

|

И |

|

плоскости с последующим доращиванием второй половины. |

||

|

Р |

|

При неблагоприятных условиях клостериум переходит к половому воспроизведению. |

||

Две особи сближаются выпуклыми сторонами, появляются выросты оболочки, образующие конъюгационный каналО. В нем или одной из клеток гаметы сливаются, формируется зигота. Некоторые видыТв каждой клетке образуют по две гаметы. Поэтому в

результате полового процесса образуются двойные зиготы. Зрелые зиготы после покоя прорастают, копуляционное ядро делится редукционно. Из четырех гаплоидных ядер два

остаются жизнеспособными. |

|

|

|

|

|

О |

|

|

|

Следовательно, из зиготы Иформируется два проростка. |

|

|

||

Род космариум (Cosmarium)З |

. Является типичным |

представителем |

десмидиевых |

|

П |

|

|

|

|

водорослей, имеющих перетяжку. Полуклетки очень разнообразной формы: чаще |

||||

Е |

|

|

|

|

округлые, реже почти прямоугольные, пирамидальные |

и иные. Клетка |

космариума |

||

несколько сплюснута и лежит обычно на широкой стороне. Сверху клетка имеет вид эллипса. ВРкаждой полуклетке один-два осевых пластинчатых хроматофора с пиреноидами. Ядро локализовано в перешейке, между хроматофорами. Клеточная оболочка часто покрыта бугорками.

Отдел Харовые водоросли (Charophyta)

Лучицы (второе название)

Харофиты – высокоорганизованные, макроскопические наиболее крупные среди пресноводных водоросли высотой 20-30 см до 1-2 метров внешне напоминающие хвощи или водные роголистники. Отдел включает около 300 видов.

Их признаки, в отличие от зеленых водорослей, более единообразны и имеют черты сходства с высшими растениями.

Харофиты в основном пресноводные обитатели. Живут в прудах и озерах на глубине 1-5 м, предпочитая чистые, спокойные водоемы с илистым или песчаным грун том и жесткой известковой водой.

Наиболее распространены хара и нителла. Хара (Chara) – крупная водоросль (до 50 см).

94

Таллом разделен на узлы и междоузлия. Главный побег непрерывно нарастает верхушкой. От узлов осевого побега отходят мутовки коротких веточек – «листьев», имеющих такое же строение, но ограниченный рост. В пазухах веточек мутовок могут возникать боковые ответвления, в результате чего растение приобретает кусти стую форму. В нижней части главной оси таллома находятся бесцветные ветвящиеся ризоиды, которыми водоросль закрепляется в грунте.

Каждое междоузлие образованно одной цилиндрической клеткой, покрытой т.н. «корой», состоящей из трубчатых клеток, отрастающих от клеток узлов.

Клетки покрыты двухслойной оболочкой, инкрустированной солями кальция. Внутренний слой состоит из целлюлозы, наружный из каллозы и пропитан углекислой известью. В протопласте различают два слоя цитоплазмы: постенный содержащий дисковидные хлоропласты и внутренний – многочисленные ядра. Центр клетки занят вакуолью.

Вегетативное размножение осуществляется укореняющимися веточками таллома и клубеньками, образующимися у основания «стебля» и на ризоидах.

Половой процесс оогамный. Хара – однодомное растение, у которого оогонии и антеридии находятся на одном и том же растении и расположены в пазухах листьев

парами. |

У |

|

|

Оогонии многоклеточные, овальной формы, состоящие из яйцеклет ки, окруженной |

|

спирально закрученными клетками, наверху образующие коронкуП. |

|

Антеридии также многоклеточные, шаровидной формыГ, вначале зеленые, а затем |

|

кирпично-красные. Антеридии состоят из восьми трехгранных щитков, от каждого щитка |

|||||

|

|

|

|

|

Б |

внутрь отходит стерженек, несущий на конце до 100-300 сперматогенных нитей. В каждой |

|||||

нити образуется двужгутиковый спирально закрученный сперматозоид. Щитки |

|||||

|

|

|

|

|

Й |

созревшего антеридия раздвигаются и сперматозоиды высвобождаются. В оогонии они |

|||||

проникают через отверстие в коронке. |

И |

||||

Из оплодотворенной яйцеклетки образуется толстостенная ооспора (зигота). |

|||||

|

|

|

|

Р |

|

Ооспоры многослойные, богаты запасными веществами, окра шены в бурый цвет. |

|||||

Весной, после периода покоя ооспорыОредукционно делятся и прорастают в новые |

|||||

растения. |

|

|

Т |

|

|

Распространены харофиты на всех континентах, кро ме Антарктиды. Харовые |

|||||

|

|

И |

|

|

|

водоросли, образуя сплошные заросли, подводные луга, благотворно влияют на водный |

|||||

|

З |

|

|

|

|

|

О |

|

|

|

|

биоценоз и его устойчивость. На харофитах развивается множество эпифитных организмов и их спутниковП (бактерии, беспозвоночные), являющихся звеном в общей трофической цепиЕводоема. Значительную роль харовые (особенно их ооспоры, богатые углеводами и жиром) играют в питании водоплавающих птиц. Заросли харовых водорослейРслужат хорошей защитой, укрытием для молоди и взрослых рыб и других животных. В водоемах с зарослями харовых, выделяющих антибиотические вещества, почти не развиваются личинки комаров.

Харовые водоросли служат хорошей моделью для физиологических и биохимических исследований. Крупные клетки междоузлий удобны для изучения проницаемости цитоплазматических мембран, движения цитоплазмы, биоэлектрических потенциалов клетки.

По своей клеточной организации харовые водоросли во многих отношениях очень сходны с зелеными водорослями. Но их признаки, в отличие от зеленых водорослей, более единообразны и имеют черты сходства с высшими растениями.

От других водорослей харовые отличаются сложно устроенными многоклеточными органами полового размножения и расчленением нитчатого таллома на междоузлия и узлы, от которых мутовками отходят боковые ветви («листья»), как у хвощей. Это наиболее крупные среди пресноводных водорослей макроскопические организмы от 20-30 см до 1-2 метров. Отдел включает около 300 видов.

95

Широко распространенными являются представители рода хара (Сhara) (рис. 75). Они встречаются преимущественно в пресноводных водоемах с чистой, жесткой, спокойной водой и илистым грунтом.

Признаки:

1.Набор пигментов сходен с таковыми у зеленых водорослей: хлорофиллы а и b и почти те же каротиноиды.

2.Хлоропласты многочисленные мелкие дисковидные без пиреноидов, лишены опоясывающего канала эндоплазматической сети. Находятся в постенном слое цитоплазмы. В удлиненных клетках междоузлий хлоропласты расположены продольными

рядами.

3. Тилакоиды собраны в граны.

4. Основным продуктом ассимиляции является крахмал и запасается он в хлоропласте. 5. Клеточные покровы – только хорошо развитая целлюлозная оболочка, на

поверхности которой нередко откладывается карбонат кальция. Целлюлоза синтезируется |

|||||

|

|

|

|

|

У |

розеточным мембранным комплексом, близким к таковому у высших растений. |

|||||

|

|

|

|

П |

|

6. |

Центральная часть клетки занята вакуолью с клеточным соком. Слой цитоплазмы, |

||||

|

|

|

Г |

|

|

граничащий с вакуолью, обнаруживает интенсивное движение – 1,5–2 мм в минуту (как у |

|||||

высших растений). Плазмодесмы присутствуют. |

Б |

|

|

||

|

|

|

|||

7. |

В пероксисомах содержатся гликолатоксидаза и каталаза. |

|

|||

|

|

|

Й |

|

|

8. |

Все клетки вначале одноядерные. При последующей дифференциации таллома |

||||

|

|

И |

|

|

|

клетки междоузлий вытягиваются и становятся многоядерными, ядра в них удлиненные, |

|||||

|

Р |

|

|

|

|

неправильной формы и делятся амитотически. |

|

|

|

||

|

О |

|

|

|

|

9. |

Митоз открытый (с центриолями или без), телофазное веретено остается. В |

||||

вегетативных клетках веретено ацентрическое, при образовании подвижных клеток на

концах веретена появляются центриоли. |

|

|

|

И |

|

10. Цитокинез происходит с образованиемТ |

клеточной пластинки с фрагмопластом. |

|

З |

|

|

11. Имеется подвижная жгутиковая стадия – мужские гаметы – сперматозоиды. Сами |

||

О |

|

|

клетки ассиметричны, в отличие от зеленых водорослей. Жгутиков два. Они покрыты |

||

органическими чешуйками, а от базальных тел отходит своеобразный пучок |

|

микротрубочек, отличных от типичных жгутиковых корешков. |

|

12. ЖизненныйПцикл гаплофазный с зиготической редукцией. |

|

Р |

|

Е |

Таллом |

Представляет собой свободно растущий в воде «побег» и внедряющиеся в грунт ризоиды. «Побег» состоит из осевой части, или «стебля», с неограниченным верхушечным ростом, и боковых ветвей с ограниченным ростом, или «листьев».

И «стебли », и «листья» состоят из узлов и междоузлий. Узел состоит из центральных и нескольких периферических мелких клеток, из которых образуются боковые побеги – «листья» ограниченного роста. От периферических клеток узлов, расположенных у основания «листьев» возникают ветви неограниченного роста, за счет которых «стебель» ветвится. Междоузлие образовано одной гигантской многоядерной клеткой, часто покрытой «корой» (у рода хара) из нескольких кле ток, которые в виде полосок растут из верхнего и нижнего узлов и соединяются посередине междоузлия. Рост таллома верхушечный и происходит за счет деления одной верхушечной плосковыпуклой клетки, которая делится упорядоченно, как например, клетка камбия. Она попеременно откладывает при делении двояковыпуклые и двояковогнутые клетки. Двояковыпуклая клетка преобразуется в центральную многоядерную клетку междоузлия, а двояковогнутая

96

претерпевает ряд продольных делений и образует все структуры узла, боковые побеги и клетки коры.

Подробнее Рост таллома верхушечный. Апикальная куполовидная клетка отделяет поперечной

перегородкой, параллельной ее плоскому основанию, сегменты. Каждый сегмент делится поперечной перегородкой на верхнюю двояковогнутую клетку и нижнюю двояковыпуклую. Из двояковогнутой клетки образуется узел. Она делится продольной перегородкой на две клетки, которые изогнутыми перегородками отделяют 6-8 периферических клеток, позднее иногда делящихся еще несколько раз.

Двояковыпуклые клетки не делятся, растут в длину, образуя междоузлия. Боковые ветви («листья») растут как главная ось («стебель»), но клетки междоузлий остаются короткими, а апикальная клетка довольно рано прекращает деление и вытягивается в длину.

Периферические клетки узла, расположенные у основания «листьев», дают начало ветвям неограниченного роста. В результате «стебель» ветвится. От базальных узлов

растет вверх, другая – вниз. Коровые нити плотно прижаты кПклеткеУмеждоузлия и растут с ней синхронно. Поэтому клетка междоузлия с самого началаГпокрыта корой.

«листьев» формируется кора, которая имеется у большинства видов рода хара. Некоторые

клетки каждого базального узла «листьев» дают обычно две коровые нити. Одна из них

Медианная клетка разделяется тангентальной перегородкойБ на крупную наружную и мелкую внутреннюю. Наружная клетка может развиться в шип или дать небольшой

Коровые нити имеют апикальный рост и состоят из узлов и междоузлий. Узлы делятся двумя радиальными перегородками на медианную и две латеральные клетки.

выступ, или разделиться на несколько клеток. «Листья» у многих видов хары тоже имеют |

||||||||

|

|

|

|

|

|

|

Й |

|

кору, однако нити ее не дифференцированы на узлы и междоузлия. |

||||||||

|

|

|

|

|

|

И |

|

|

Таллом |

прикрепляется к грунту |

с помощью |

многоклеточных разветвлен ных |

|||||

|

|

|

|

|

|

Р |

|

|

бесцветных ризоидов, которые образуются из периферических клеток нижнего узла |

||||||||

главной оси. На ризоидах и нижнихОчастях стеблей, погруженных в грунт, образуются |

||||||||

клубеньки. |

|

|

|

Т |

|

|

|

|

|

|

|

И |

Размножение |

|

|||

|

|

З |

|

|

||||

|

|

|

|

|

|

|

||

Вегетативное и половое. Бесполого спорового не отмечено. |

||||||||

Вегетативное происходит: – в |

результате |

«укоренения» и последующего |

||||||

|

|

О |

|

|

|

|

|

|

разрастания основных побегов; – с помощью одноклеточных или многоклеточных |

||||||||

клубеньков, формирующихсяП |

из нижних стеблевых узлов или на ризоидах. |

|||||||

Половой процесс исключительно оогамный. |

|

|

||||||

|

Е |

|

|

|

|

|

|

|

Р |

|

|

|

|

|

|

|

|

Органы размножения антеридии и оогонии формируются на вторичных боковых побегах ограниченного роста, вырастающих из верхних узлов «листьев». Половые органы обычно развиваются рядом на одном побеге у однодомных видов, существуют и двудомные виды.

Оогоний представляет собой овальное тело до 1 мм в длину, направленное вверх и образованное пятью (у рода хара) или 10 (у рода нителла) цилиндрическими вытянутыми клетками (покровными нитями), расположенными по спирали. Внутри оогония имеется крупная яйцеклетка. Покровные клетки на ранних стадиях формирования отчленяют на верхушках по одной (у хары) или по две (у нителлы) клетки, образуя коронку из 5 клеток (у хары) или 20 (у нителлы). Клетки коронки при созревании яйцеклетки слегка разъединяются и образуют щель для проникновения сперматозоида.

Антеридий значительно меньший по размерам в сравнении с оогонием, имеет вид сферы, диаметром до 0,5 мм. Вначале антеридий зеленый, затем по мере созревания он становится оранжевым или красным. Оболочка антеридия состоит из 8 плоских, слегка изогнутых клеток – щитков, выпуклой стороной обращенные кнаружи. Щитки плотно

97

соединены зазубренными краями. От центра внутренней стороны щитка в радиальном направлении отходит удлиненная клетка – рукоятка, несущая на концах шаровидные клетки – головки. Каждая клетка-головка отчленяет шесть вторичных головок, на которых развиваются длинные сперматогенные нити, обычно дважды раздвоенные у основания. Нити плотным клубком заполняют полость антеридия. Каждая нить состоит из дисковидных клеток (100–200-300), в которых формируется по одному спирально изогнутому двужгутиковому сперматозоиду. Сперматозоиды высвобождаются при расхождении щитков антеридиальной стенки и ослизнении стенок клеток сперматогенных нитей.

Оплодотворение яйцеклетки сперматозоидом происходит внутри оогония. Зигота выделяет целлюлозную оболочку, а внутренние стенки защитных клеток опробковевают, в них также может откладываться кремнезем, а в полости этих же клеток – обычно еще и известь. Так формируется ооспора с очень прочной обверткой. (Внимание! Здесь лучше не употреблять термин – оболочкой, т.к. обвертка состоит из 5-10 клеток).

Образовавшаяся таким образом ооспора проходит период покоя. |

|

|

Весной ооспора прорастает |

с редукционным делением, образуя ризоид и |

|

|

П |

|

вертикальную нить, т. е. предросток, или протонему. На протонеме затем развивается |

||

типичный для харовых побег. |

Г |

У |

(Подробнее: При прорастании ооспоры ее ядро претерпевает редукционное деление,

из четырех ядер только одно отделяется в верхней клетке (три других оказываются в

нижней клетке, богатой запасными веще ствами, а затем дегенерируют). Верхняя клетка |

|

|

Й |

прорывает стенку ооспоры и образует первый ризоидБи предросток, на котором развива- |

|

ется затем нормальный побег.) |

|

Таким образом, харовые водоросли имеют самый простейший гаплофазный цикл |

|||||||

развития, что сближает их с вольвоксовыми иИпротококковыми из зеленых водорослей. |

|||||||

Происхождение |

|

|

Р |

|

|

|

|

Остатки ископаемых харофитов, их окаменевшие оогонии и ооспоры, |

известны из |

||||||

|

О |

|

|

|

|

||

силурийских отложений мезозойской эры. |

Обильное |

развитие |

харовые |

водоросли |

|||

|

Т |

|

|

|

|

|

|

получили в девонском периоде. Однако изучение ископаемых харофитов не дает четкого |

|||||||

представления об их происхожденииИ |

. Строение вегетативных и генеративных структур |

||||||

харовых водорослей |

неЗимеет аналогов |

в других |

группах |

фотосинтезирующих |

|||

организмов. Только сходство в наборе основных пигментов и мутовчатое строение |

|

|

О |

побегов дает основание предполагать, что харофиты произошли от мутовчатых зеленых |

|

водорослей, сходных с современными хетофоровыми. |

|

П |

|

Эволюция. |

|

Е |

|

В современном понимании отдел Харовые водоросли объединяет кроме класса |

|

харофитовыеРв узком смысле еще и коньюгаты, колеохетовые водоросли из улотриксовых |

|

с талломом, в котором редуцируется восходящая часть и др. группы водорослей. Харофиты рассматриваются как линия пресноводных зеленых водорослей,

приведшая к высшим растениям. Т.е., линия, давшая предков для высших растений, которые появились около 470 млн лет назад.

Этот вывод был сделан на основании ультраструктурных, биохимических и молекулярных доказательств.

На родство с высшими растениями указывают признаки:

–ультраструктурные:

-розеточный комплекс для синтеза целлюлозы клеточной стенки;

-многоклеточный таллом;

-фрагмопласт в цитокинезе;

-наличие плазмодесм, осуществляющих взаимодействие между клетками (эти

плазмодесмы гомологичны с первичными плазмодесмами высших растений);

98

-наличие меристематических апикальных клеток у харовых и колеохетовых;

-сложно ветвящиеся талломы (веретено деление способно менять угол своего

положения);

-способность образовывать ткани в отдельных участках таллома за счет деления клеток

внескольких направлениях (но в отличие от высших растений их образование не связано с апикальной меристемой);

-специализация клеток внутри многоклеточного таллома (наличие клеток узлов и

междоузлий, бесцветных ризоидальных клеток у Chara, клеток со щетинками у

Coleochaete) и др.

–биохимические:

-использование в фотодыхании гликолатоксидазы,

-наличие специфического фермента, утилизирующего мочевину (уреазы), и др.

–молекулярные:

-нуклеотидные последовательности различных рибосомальных, хлоропластных и

ядерных генов сходны с таковыми у высших растений (см. рис. 336 стр. 212 2 том учебника Ботаника Белякова и др. ).

Г.Ф. Рыковский выдвигает гипотезу о происхождении мхов от харовых водорослей.

Экология и местообитание. |

У |

|

|

Харовые водоросли произрастают главным образом в чистой спокойной воде |

|

прудов и озер на илистом, реже песчаном грунте на глубине 0,5П–5 (до 40) м. Встречаются |

|

харофиты также в ямах, старицах, канавах, реках и ручьяхГ. Есть виды, живущие в |

|

солоноватых водах. Харовые водоросли обычно образуютБсплошные заросли. Для роста и развития большинства харовых необходимое высокое содержание в воде карбоната

кальция. Харовые водоросли предпочитают водоемы с умеренной температурой воды, |

||

|

|

Й |

однако они встречаются в холодных водах и водах горячих источников. Произрастают |

||

харофиты в водоемах расположенных высокоИв горах (например, в Гималаях на высоте |

||

4766 м над уровнем моря). |

Р |

|

|

|

|

Роль в природе. |

|

|

Харовые водоросли оказываютОсущественное влияние на гидрологический режим и |

||

биологические особенности водоемаТ. В водоемах с зарослями харовых, выделяющих |

||

антибиотические вещества, почти не развиваются личинки комаров. Обилие эпифитов |

|

|

И |

на талломах харофитов является кормом для беспозвоночных животных, последние – |

|

З |

|

О |

|

пищей для рыб. Густые заросли харовых водорослей – хорошая защита, укрытие для рыб и других животныхП. Харовые водоросли служат ценным кормом для водоплавающих птиц, которыеЕна путях их осенних перелетов используют преимущественно ооспоры богатые крахмалом и жиром. В ряде мест харофиты используются в качестве удобрений для тяжелыхРкислых почв.

Использование человеком.

Харовые водоросли представляют собой чрезвычайно удобные объекты для физиологических и биофизических исследований. Огромные размеры клеток междоузлий позволяют весьма успешно изучать проницаемость цитоплазматических мембран, движение цитоплазмы, биоэлектрические потенциалы клетки и другие вопросы. Ископаемые ооспроры используются для палеогеографических реконструкций, как и диатомовые водоросли.

Классификация.

Отдел харофита (Charophyta) представлен одним классом харофициевые (Charophyceae), одним порядком харовые (Charales), тремя семействами, из которых рассмотрим семейство семейство харовые (Characeae) и нителловые (Nitellaceae).

Семейство харовые (Characeae). Таллом у большинства представителей покрыт корой и обычно инкрустирован известью. «Листья» членисто-линейные с одноклеточными «листочками». Прилистники имеются. Оогонии с коронкой из пяти клеток. Оогонии (у однополых форм) расположены апикально, антеридии – снизу.

99

Представители: хара обыкновенная (Charavulgaris), хара ломкая (Ch. fragilis), хара щетинистая (Ch. hispida).

Наиболее распространенными лучицами в Беларуси являются представители семейств харовые (Characeae) и нителловые (Nitellaсеаe). Семейство нителловые отличается отсутствием коры и некоторых других структур, а также коронкой оогония, состоящей из

10 клеток.

Семейство нителловые (Nitellaceae). Таллом не покрыт корой и обычно не

инкрустирован |

известью. «Листья» большей частью членисто-вильчатые, без |

«листочков». |

Прилистники отсутствуют. Оогонии с коронкой из 10 клето к, |

расположенных в два яруса. Антеридии (у однополых форм) имеют апикальное расположение, оогонии развиваются ниже их. Представители: нителла тусклая (Nitella opaca), нителла стройная (N. gracilis), нителла гибкая (N. flexilis).

Иначе: Таллом без прилистников и без коры. Листья членисто-вильчатого строения, иногда неправильного и тогда с более или менее обособленной основной осью

члеников и многоклеточными листочками в ее узлах, реже простые, без листочков. Оогонии с коронкой из 10 клеток, расположенных в 2 яруса.

реже простые. Антеридии образуются на вершине члеников в развилкахУ листа, оогонии сбоку, у однодомных видов под антеридиями. Ооспоры в поперечном сечении

Род нителла имеют листья правильно однократно или многократно вильчатые,

эллиптические. |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

П |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Род Толипелла |

|

|

|

|

|

|

|

Г |

||

|

|

|

|

|

|

|

|

|||

Отличаются листьями неправильно вильчатыми до осевых, с многоклеточными |

||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Й |

|

листочками в узлах оси, реже простыми. АнтеридииБи оогонии образуются сбоку при |

||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

И |

|

|

развилках листа. Ооспоры в поперечном сечении округлые. |

||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

Р |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

О |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Т |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

И |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

З |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

О |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

П |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Е |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Р |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

100

Отделы эвгленовые (Euglenophyta), динофитовые (Dinophyta), криптофитовые (Cryptophyta), золотистые (Chrysophyta) водoросли

Тема 3. Краткая характеристика отделов эвгленовые, динофитовые, криптофитовые, золотистые водoросли. Классификация.

Цель: Охарактеризовать своеобразие названных отделов.

Вопросы для рассмотрения.

1.Отдел эвгленовые водoросли. Характерные признаки. Классификация.

2.Отдел динофитовые водoросли. Краткая характеристика. Представители.

3.Отдел криптофитовые водoросли. Краткая характеристика. Представители.

4.Отдел золотистые. Краткая характеристика. Классификация. Представители.

Учебно-методические материалы.

Таблицы, фотографии, презентация.

Отдел Эвгленофитовые водоросли (Euglenophyta)

Это высокоорганизованная своеобразная группа эукариотических водорослей, стоящая на границе растительного и животного мира. Еще в XIX веке их называли порубежниками.

Изучаются в курсе зоологии и курсе альгологии. |

|

У |

|

|

|

В многоцарственных системах относятся к царствe эвгленобионты Euglenobiontes. |

||

|

П |

|

Признаки царства: К царству эвгленобионты относят организмы как автотрофные, так и |

||

|

Г |

|

гетеротрофные, у которых кристы митохондрий чаще всего дисковидные. Обычно это |

||

одноклеточные монады, нередко амебоидные организмы, встречаются и колониальные представители. Жгутики гладкие или покрыты простыми, нетрубчатымиБ волосками, часто имеется параксиальный тяж. Клеточные покровы представлены или плазмалеммой, или пелликулой, под которыми расположены экструсомы (реже они отсутствуют). В клетках обычно имеются пероксисомы. Ядро одно, митоз закрытый, веретено деления внутриядерное, ядрышко не исчезает.

Размножение продольным делением пополам. |

|

Й |

|||

|

|

|

|

|

|

Отдел назван по типовому роду — Euglena(от греч. ей — хороший, glene — глаз). |

|||||

Характерные признаки: |

|

|

|

И |

|

1. Отдел представлен |

микроскопическими одноклеточными, преимущественно |

||||

|

|

|

Р |

|

|

монадными, реже пальмеллоидными (капсальными) формами обычно зеленого цвета. |

|||||

Встречаются бесцветные клетки. |

Форма клеток весьма разнообразна, однако наиболее |

||||

|

|

О |

|

|

|

распространенной является веретеновидная, или эвгленообразная. |

|||||

|

Т |

|

|

|

|

2. В настоящее время известно свыше 900 видов. |

|||||

И |

|

|

|

|

|

1.Одноклеточные организмыО с монадным типом структуры, имеющие один или несколько жгутиков, за исключением небольшой группы безжгутиковых эвгленовых, а также форм, ведущих преимущественно неподвижный образ жизни и образующих колонии.

2.Клетки лишеныЕцеллюлозных оболочек. Под плазмалеммой расположен плотный, эластичный, белковой природыР слой протопласта, называемый пелликулой, от плотности которой зависит постоянство формы клеток. Виды с тонкой и гибкой пелликулой не имеют постоянной формы, им свойственна метаболия, т. е. изменчивость формы тела. Под пелликулой у многих эвгленовых вПредставители этого отдела характеризуютсяЗ следующими признаками.наружных слоях протоплазмы имеются слизеносные тельца. У представителей родов

TracheJomonasEhr., StrombomonasDefl. кроме пелликулы, вокруг клетки образуется твердый минеральный домик, состоящий из солей железа и марганца.

Под цитоплазматической мембраной расположена пелликула. Она представляет собой плотный эластичный белковый слой протопласта и состоит из многочисленных узких, тесно расположенных полос, или штрихов, опоясывающих клетку по спирали. Пелликулярные полосы находят своими краями одна на другую, соединяясь наподобие суставов. Между полосам и имеются бороздки, а вдоль каждой полосы часто обнаруживается гребень. В местах, где соседние полосы перекрывают друг друга, расположены группы радиально и продольно ориентированных микротрубочек. У многих эвгленовых под пелликулой имеются слизеносные тельца.

Если пелликулярные полосы тонки, гибки и подвижны одна относительно другой, клетка способна к метаболии, т.е. может легко менять форму тела, сильно вытягиваясь в длину, затем сокращаясь до полного округления. У представителей с более плотными пелликулярными полосами, которые к тому же взаимно «цементируются», метаболия отсутствует. Ряд форм

101

эвгленовых имеет домики, состоящие из солей железа и марганца. В таких домиках клетки расположены свободно.

На переднем конце клетки находится мешковидное углубление – глотка, расширяющаяся книзу (резервуар), а кверху переходящая в более или менее прямую трубку, которая открывается наружу глоточным каналом, или воронкой. Пульсирующие вакуоли выбрасывают свое содержимое в резервуар и далее через глотку наружу.

От основания резервуара отходят обычно два (реже несколько) жгутика. Второй жгутик нередко недоразвит и не выходит за пределы резервуара либо совсем редуцирован. На поверхности жгутика в один ряд по спирали расположены тонкие и длинные волоски.

Стигма экстрапластидная, находится на переднем конце клетки в непосредственной близости от базального вздутия жгутика, где расположено парафлагеллярное тело, или фоторецептор. Стигма состоит из нескольких десятков глобул, расположенных рядами по 3–5 в каждом. Каждая глобула отделена друг от друга тонкой мембраной.

Ядро в клетке одно, крупное, округлое или удлиненное, имеет хромосомы, сохраняющиеся в интерфазе в конденсированном состоянии. Митоз ядра – эвгленомитоз – примитивный, происходит внутри интактной ядерной оболочки и напоминает деление ядра динофитовых водорослей. Однако в отличие от динофитовых, хромосомы у эвгленовых имеют гистоны.

Хлоропласты разнообразны по форме (дисковидные, лентовидные, пластинчатые, |

|

|

П |

лопастно-рассеченные, звездчатые). Оболочка состоит из трех мембран. Ламеллы обычно двух-, |

|

трехтилакоидные. Мембраны тилакоидов содержат хлорофиллы аУи b, α- и β- каротины, |

|

Г |

|

ксантофиллы (антераксантин, виолаксантин, лютеин и др.). Генофор рассеянный. |

|

Б |

|

У большинства эвгленовых в хлоропластах имеются пиреноиды. Обычно пиреноид |

|

находится на поверхности пластиды в виде почки. Основной запасной продукт – парамилон, |

||

|

|

Й |

который откладывается в клетке в виде различных по форме и размерам зерен, колпачков, |

||

скорлупок вокруг пиреноида и свободно в цитоплазме. У ряда бесцветных форм запасными |

||

продуктами являются липиды. |

И |

|

|

Р |

|

Питание у эвгленовых фототрофное, а также миксотрофное и гетеротрофное. |

||

Митохондрии обычного строения, сравнительно крупные. Комплекс Гольджи обычно расположен |

|||

|

|

|

О |

в верхнем конце клетки, рядом с глоткой. |

|||

Размножение эвгленовых происходит путем деления клетки в подвижном или |

|||

|

|

Т |

|

пальмеллевидном состоянии. Подвижные особи делятся всегда в продольном направлении. |

|||

|

И |

|

|

Деление начинается от переднего конца клетки. Делению клетки предшествует деление ядра, |

|||

З |

|

|

|

удвоение стигмы и жгутикового аппарата. Постепенно клетка раскалывается надвое. Отделение |

|||

дочерних клеток сопровождается их вращением вокруг оси тела. |

|||

О |

|

|

|

Часто перед делением клетка сбрасывает жгутики и выделяет вокруг себя слизь. После |

|||

окончания деления новые клетки вырабатывают жгутики и выходят из слизи в воду. При |

|

|

П |

неблагоприятных условиях эвгленовые образуют цисты. Есть сведения о наличии у эвгленовых |

|

Е |

|

полового процесса. |

|

Происхождение и эволюция. Предками эвгленовых водорослей, вероятно, были сильно |

|

Р |

|

метаболичные эвгленоподобные гетеротрофы, которые эволюционировали в двух направлениях. Одно из них в результате симбиогенного приобретения хроматофоров дало современных фототрофных представителей (пор. Euglenales), другое развивалось по пути специализации первичных гетеротрофов и привело к появлению первичных голозойных организмов (пор. Peranematales). Наличие у эвгленовых ряда специфических признаков не дает оснований находить у них тесные родственные связи с другими отделами водорослей.

Роль эвгленовых водорослей в природе определяется довольно широким их распространением. Они живут в самых разнообразных местообитаниях: в небольших водоемах с различной степенью загрязнения и в крупных – водохранилищах, озерах и реках. Большинство видов существует в придонных или в поверхностых слоях воды и даже в нейстонной пленке, иногда окрашивая воду в зеленый, желто-зеленый, бурый и кирпично-красный цвет. Некоторые бесцветные формы развиваются в почве. Паразитические эвгленовые живут в кишечниках олигохет, нематод, амфибий, на жабрах рыб. Эвгленовые водоросли предпочитают водоемы замедленного стока с умеренной минерализацией и повышенным содержанием органических веществ и биогенных элементов. Некоторые эвгленовые способны к миксотрофному питанию, поэтому их используют в доочистке сточных вод. Эвгленовые водоросли являются удобным модельнымобъектом при проведении различных биологических исследований.