- •1 Этап:

- •2 Этап:

- •3 Этап:

- •9. Синдром wpw, синдром укороченного pq (clc), экг- критерии, значение в клинике внутренних болезней, возможные клинические проявления.

- •1.Дилатационная (застойная) кардиомиопатия ( дкмп)

- •3. Рестриктивная (ркмп)

- •Ниже таблица Если спросит

- •1.Необходимость интубации

- •5.Наличие симптомов гиперперфузии

- •Инфаркт миокарда классифицируется на следующие пять типов:

- •Существует два основных типа острого инфаркта миокарда:

- •34. Хсн. Критерии постановки диагноза. Вопросы инструментальной и лабораторной диагностики.

- •38. Основные инструментальные методы исследования в диагностике аритмий.

- •41. Фибрилляция предсердий. Диагностика. Классификация. Антикоагулянтная терапия.

- •Клинические симптомы и признаки

- •Критерии постановки диагноза

- •. Лабораторные признаки:

- •Инструментальная диагностика:

- •Лечение

- •С промежуточной фракций выброса

- •С сохранной фракций выброса

- •Классификация кардиомиопатий (воз, 1995 г.) Функциональная классификация

- •Специфические кардиомиопатии

- •46. Фибрилляция предсердий. Формы. Вопросы пульс-урежающей терапии.

- •47. Дифференциальная диагностика артериальных гипертензий. Симптоматические артериальные гипертензии. Вопросы диагностики и дифференциального диагноза, врачебная тактика.

- •48. Диуретическая терапия при хронической сердечной недостаточности.

- •49. Атеросклероз и гиперлипидемии. Классификация. Стандарты лечения. Профилактика атеросклероза.

- •52. Изолированная систолическая артериальная гипертония. Вопросы диагностики. Принципы лечения

- •Восстановление синусового ритма

- •1.Непрямые антикоагулянты (варфарин) 3 недели до и 4 недели после

- •I. Инфекционные или инфекционно-аллергические перикардиты

- •II. Асептические перикардиты: при ревматических заболеваниях, при инфаркте миокарда

- •I. Средства, уменьшающие стимулирующее влияние адренергической инервации на сердечно-сосудистую систему (нейротропные средства)

- •II. Средства, влияющие на системную гуморальную регуляцию артериального давления:

- •1. Средства, влияющие на ренин-ангиотензивную систему:

- •61. Симптматические артериальные гипертензии.Вопросы диагностики. Врачебные тактики

- •Пульмонология

- •Клинико-лабораторные признаки двух основных фенотипов хобл.

- •5. Приступ бронхиальной астмы. Вопросы дифференциальной диагностики. Критерии жизнеугрожающего состояния.

- •2. Инфильтративный туберкулёз

- •3. Легочной эозинофильный инфильтрат

- •9. Хронический бронхит. Вопросы дифференциальной диагностики. Тактика ведения.

- •1. С установленной этиологией:

- •26. Хобл. Этиология. Критерии постановки диагноза. Алгоритмы лечения.

- •36. Тэла. Критерии постановки диагноза. Стандарты диагностики и лечения

- •38. Дифференциальная диагностика и врачебная тактика при бронхообструктивном синдроме.

- •42. Приступ бронхиальной астмы. Диагностические критерии тяжести. Организация лечения на различных этапах оказания медицинской помощи.

- •44. Дифференциальная диагностика бронхообструктивного синдрома и лечение нарушений бронхиальной проходимости.

- •Гастроэнторология

- •1. Редкие болезни кишечника. Глютеновая энтеропатия. Болезнь Уиппла. Методы диагностики. Тактика ведения и лечения

- •4. Воспалительные заболевания кишечника. Этиология, механизмы развития, клинические проявления. Диагностика. Дифференциальный диагноз с другими поражениями кишечника.

- •Этиология и патогенез

- •1) Острый эзофагит связанный с инфекционными заболеваниями, ожо-гами, отравлениями, травмами, реже аллергической реакцией

- •2) Хронический эзофагит

- •Дифференциальный диагноз

- •Осложнения

- •1. Медикаментозная терапия:

- •1. Медикаментозная терапия:

- •Желтухи. Дифференциальная диагностика

- •Дифференциальная диагностика

- •10. Псевдомембранозный колит

- •14. Дифференциальная диагностика заболеваний, сопровождающихся гепатомегалией. Алгоритм обследования.

- •21. Основные виды и причины желтух. Принципы лабораторной и инструментальной диагностики.

- •23. Дифференциальный диагноз при диарее. Стандарт обследования. Принципы лечения.

- •Этиология хронического гастрита.

- •Аутоиммунный атрофический гастрит

- •30. Гепатомегалия. Цирроз печени. Ранняя диагностика синдрома портальной гипертензии. Лечение и профилактика кровотечений из расширенных вен пищевода

- •Отличительные признаки бк и як

- •31.Воспалительные заболевания кишечника. Язвенный колит. Диагностика. Дифференциальный диагноз с колитами инфекционной этиологии, псевдомембранозным колитом.

- •Диагностика.

- •33. Биохимические синдромы при заболеваниях печени. Диагностика и принципы лечения хронического гепатита с учетом этиологии (вирусной, аутоиммунной, лекарственно-индуцированной).

- •35. Клинические и лабораторные синдромы при заболеваниях печени

- •40. Функциональные билиарные расстройства. Стандарты диагностики и лечения.

- •Ревматология

- •2. Внесуставные изменения.

- •Диабетическая остеоартропатия стопы

- •5. Диагностика и лечение лекарственной болезни. Анафилактический шок.

- •14. Остеоартроз. Современные представления об этиологии. Клинические проявления. Стандарты лечения.

- •18. Синдром старческой хрупкости. Критерии диагностики. Врачебная тактика.

- •20. Скв. Показатели активности воспалительного процесса. Принципы интенсивной терапии.

- •21. Ра. Критерии постановки диагноза и оценки воспалительного процесса. Принципы базисной терапии. Показания к назначению генно-инженерной биологической терапии

- •23. Антифосфолипидный синдром. Этиология. Клинические проявления. Методы диагностики. Принципы лечения.

- •Нефрология

- •3. Вопросы кардио-ренального континуума в практике врача-терапевта. Дифференциальная диагностики при снижении функции почек. Тактика. Принципы лечения.

- •Патогенез почечной артериальной гипертензии

- •Лечение.

- •Гематология

- •Классификация гемобластозов

- •I. Лейкозы

- •II. Лимфомы

- •Этиология в12 дефицитной анемии

- •1 Нарушения всасываемости витамина в12

- •Метаболизм витамина в12

- •III. Миелопоэтические дисплазии или миелодиспластический синдром (мдс).

- •Острый миелобластный лейкоз.

- •Острый лимфобластный лейкоз

- •Стадии острого лейкоза.

- •2. Острые лейкозы. Вопросы классификации. Критерии постановки диагноза. Принципы лечения. (2)

- •3. Хронические лейкозы. Вопросы классификации. Критерии постановки диагноза. Принципы лечения. (3)

- •4. Миеломная болезнь. Критерии постановки диагноза. Врачебная тактика. (2)

- •2.Комплексная гериатрическая оценка (выполняется врачом-гериатром, медицинской сестрой и другими участниками мультидисциплинарной команды).

34. Хсн. Критерии постановки диагноза. Вопросы инструментальной и лабораторной диагностики.

СН — это клинический синдром, характеризующийся наличием типичных симптомов (одышка, повышенная утомляемость, отечность голеней и стоп) и признаков (повышение давления в яремных венах, хрипы в легких, периферические отеки), вызванных нарушением структуры и/или функции сердца, приводящим к снижению сердечного выброса и/или повышению давления наполнения сердца в покое или при нагрузке.

ХСН — типичным является эпизодическое, чаще постепенное усиление симптомов/признаков СН, вплоть до развития “декомпенсации”.

Для постановки диагноза ХСН необходимо наличие следующих критериев:

1. характерные жалобы (утомляемость, одышку, отеки ног и сердцебиение, ортопноэ, пароксизм ночная одышка, снижение толерантности к нагрузкам. Менее: ночной кашель, прибавка в весе 2 кг в нед, потеря веса, депрессия)

2. подтверждающие их наличие клинические признаки (в сомнительных случаях реакция на мочегонную терапию),

3. доказательства наличия систолической и/или диастол дисфункции

4. определение натрийуретических пептидов (для исключения диагноза ХСН).

Клинические признаки: Повышение центрального венозного давления в яремных венах, Гепатоюгулярный рефлюкс, Третий тон (ритм галопа), Смещение верхушечного толчка влево. Менее специфичные: Периферические отеки, Влажные хрипы в легких, Шумы в сердце, Тахикардия, Нерегулярный пульс, Тахипноэ (ЧДД более 16 в минуту), Гепатомегалия, Асцит, Кахексия.

Лабораторные: исследование уровня мозгового натрийуретического пептида (BNP) и N-терминального фрагмента натрийуретического пропептида мозгового в крови. ОАК (исследование уровня эритроцитов, тромбоцитов, лейкоцитов в крови, оценка гематокрита), исследование уровня ферритина в крови и исследование насыщения трансферрина железом. Биохимия: натрия и калия, креатинина и скорости клубочковой фильтрации (СКФ), гликированного гемоглобина, ТГ, ХС и липопротеины, ЩФ, ГГТП, АЛТ, АСТ. ОАМ. Исследование уровня свободного трийодтиронина и тироксина, тиреотропного гормона в крови.

Инструментально: ЭКГ, ЭхоКГ (оценки состояния клапанного аппарата сердца, функции ПЖ и давления в лёгочной артерии), Рентгне ОГК (для выявления альтернативных заболеваний легких, выявления нарушений легочной гемодинамики; выявления кардиомегалии), коронарография, МРТ сердца и сосудов (размеров и объема камер сердца, массы миокарда, сократительной функции), Чреспищеводная ЭхоКГ, ЭхоКГ с фармакологической нагрузкой добутамином с целью диагностики жизнеспособного миокарда при решении вопроса о его реваскуляризации, нагрузочные тесты (6-минутная ходьба), УЗИ.

Основные задачи лечения пациентов с ХСН: — устранение симптомов ХСН (одышка, отеки и т.п.), — улучшение качества жизни, — снижение количества госпитализаций — улучшение прогноза.

35. Нарушения проводимости: а-в блокады. Клинические проявления. Врачебная тактика. Нарушения проводимости: а-в блокады. Клинические проявления. Врачебная тактика.

АВ блокада представляет собой замедление или прекращение проведения импульсов со стороны предсердий на желудочки. Для развития АВ блокады уровень повреждения проводящей системы может быть разным. Это может быть нарушение проведения в предсердиях, АВ соединении и желудочках.

Атриовентрикулярная блокада (А-В). По степени тяжести она бывает частичная, I степени, II степени (I, II и III типа), III степени (полная).

А-В блокада I степени субъективных ощущений не вызывает. Аускультация сердца, исследование пульса патологических изменений не выявляют. На ЭКГ наблюдается одинаковое (фиксированное) во всех отведениях удлинение интервала P-Q (больше 0,2 сек) Ритм сердца синусовый, правильный.

А-В блокада II степени I типа (с периодами Самойлова-Венкебаха). Жалоб часто нет.Ритм сердца синусовый. При аускультации можно выявить периодическое исчезновение сердечных тонов и выпадение пульсовых волн. На ЭКГ отмечается постепенное увеличение интервала P-Q с последующим выпадением комплекса QRST, так как импульс на желудочки не проводится (период Самойлова-Венкебаха). После длинной диастолы проводимость по АВ узлу улучшается, P-Q укорачивается, но опять с каждым последующим сокращением сердца удлиняется, и снова сопровождается выпадением желудочкового комплекса.

Атриовентрикулярная блокада II ст. II типа (тип Мобитца). А-В проводимость еще больше ухудшается. Продолжительность интервала P-Q остается постоянной (нормальной или удлиненной), но к желудочкам проводятся только каждый третий либо четвертый импульс. При этом желудочки сокращаются редко, не ритмично, так как то второй, то третий импульс сердца выпадает. На ЭКГ на фоне нормальной А-В продолжительности или постоянно одинаково удлиненных интервалов P-Q часто наблюдаются зубцы Р без последующего комплекса QRST.

Третий тип атриовентрикулярной блокады II степени характеризуется еще более частыми выпадениями желудочковых комплексов (каждого второго – блокада 2:1, либо двух и более подряд – 3:1, 4:1).

39.Желудочковые нарушения ритма. Причины, диагностические (ЭКГ) критерии, прогноз. Принципы лечения.

36. Наджелудочковые нарушения ритма. Врачебная тактика. Стандарты диагностики и лечения. Наджелудочковые нарушения ритма. Врачебная тактика. Стандарты диагностики и лечения.

Наджелудочковые нарушения ритма сердца (НЖНРС) - группа сердечных аритмий, различающихся по этиологии, патогенетическим механизмам, клиническим и электрокардиографическим проявлениям и прогнозу, основным объединяющим признаком которых является расположение источника аритмии выше разветвлений пучка Гиса, а именно в АВ-соединении, предсердиях, устьях лёгочных/полых вен или клетках синусового узла. Класииф: наджелудочковую экстрасистолию; ускоренные суправентрикулярные ритмы; наджелудочковые тахикардии.

1) НЖЭ, сопровождающуюся ЭКГ картиной аберрантного проведения на желудочки, необходимо дифференцировать с желудочковой экстрасистолией. В этом случае на наджелудочковый генез аритмии указывают следующие признаки:

1) наличие зубцов Р перед экстрасистолическими ком плексами QRS (в том числе изменение формы и/или амплитуды предшествующего экстрасистолии зубца Т синусового комплекса при НЖЭ по типу Р на Т);

2) возникновение неполной компенсаторной паузы после экстрасистолии;

3) характерный «типичный» ЭКГ-вариант блокады правой или левой ножки пучка Гиса (пример: НЖЭ, сопровождающейся блокадой правой ножки пучка Гиса, свойственна М-образная форма комплекса QRS в отведении V1 и отклонение ЭОС сердца вправо).

Лечение НЖЭ: НЖЭ обычно протекают бессимптомно или малосимптомно. Изредка пациенты могут предъявлять жалобы на сердцебиение, перебои в работе сердца. Самостоятельного клинического значения эти формы нарушений ритма сердца не имеют.

Малосимптомные НЖЭ не требуют лечения за исключением тех случаев, когда они являются фактором возникновения различных форм суправентрикулярных тахикардий, а также трепетания или фибрилляции предсердий. Во всех этих случаях выбор тактики лечения определяется типом регистрируемых тахиаритмий (см. соответствующие разделы главы).

Выявление политопной предсердной экстрасистолии с высокой вероятностью указывает на наличие структурных изменений в предсердиях. Эти больные требует специального обследования для исключения сердечной и лёгочной патологии.

В случаях, когда НЖЭ сопровождается выраженным субъективным дискомфортом, в качестве симптоматической терапии возможно применение β-адреноблокаторов (предпочтительно назначение кардиоселективных препаратов пролонгированного действия: бисопролол, небивилол, метопролол) или верапамила. При плохой субъективной переносимости НЖЭ возможно применение седативных средств (настойка валерианы, пустырника, ново-пассит) или транквилизаторов.

2) Диагностика различных вариантов УСВР проводится на основании анализа ЭКГ. Ускоренный предсердный ритм и ритм из устьев лёгочных/полых вен характеризуется изменённой конфигурацией зубцов Р, которые предшествуют обычным комплексам QRS. При ускоренном ритме из АВ-соединения зубцы Р синусового происхождения могут совпадать с комплексами QRS, а зубцы Р, возникающие в результате ретроградной активации предсердий, бывают трудно различимы на ЭКГ, так как накладываются на предшествующие комплексы QRS, которые при этом имеют обычную форму

Лечение: Ускоренные суправентрикулярные ритмы обычно не требуют специального лечения. При длительных, симптоматических эпизодах аритмии может быть рекомендовано применение β-адреноблокаторов (следует отдавать предпочтение кардиоселективным препаратам длительного действия: бисопрололу, небивилолу и метопрололу) или негидроперидиновым антагонистам кальция (верапамилу и дилтиазему). В случаях плохой субъективной переносимости УСВР возможно применение седативных средств (настойка валерианы, пустырника, ново-пассит, препараты из группы транквилизаторов и др.).

При неэффективности лекарственного лечения длительных симптоматических эпизодов УСВР возможно проведение катетерной аблации источника аритмии.

3) К наджелудочковым относят следующие тахикардии:

• синусовая тахикардия,

•сино-атриальная реципрокная тахикардия,

•предсердная тахикардия (в том числе трепетание предсердий),

•АВ-узловая реципрокная тахикардия,

•тахикардии при синдромах предвозбуждения: ортодромная реципрокная тахикардия и антидромная реципрокная тахикардия,

•фибрилляция предсердий.

Лечение: При отсутствии положительного эффекта вагусных проб пациентам со стабильной гемодинамикой начинают внутривенное введение противоаритмических препаратов.

Препаратами выбора являются аденозин (натрия аденозинтрифосфат, АТФ) или антагонисты кальциевых каналов негидропиридинового ряда. Аденозин ( аденозина фосфат ) в дозе 6-12мг (1-2 амп.2% р-ра) или Натрия аденозинтрифосфат (АТФ) струйно быстро в дозе 5-10мг (0.5-1.0мл 1% раствора) только в блоке интенсивной терапии под контролем монитора (возможен выход из ПНТ через остановку синусового узла на 3-5сек и более!). Верапамил вводится струйно медленно в дозе 5-10мг (2.0-4.0мл 2.5% раствора) под контролем АД и частоты ритма.

Пропранолол вводят в/в струйно в дозе 5-10мг (5-10мл 0.1% раствора) в течение 5-10минут с небольшой паузой после введения половины дозы под контролем АД и ЧСС; при исходной гипотонии его введение нежелательно. Если неэффективно все вышеперечисленное: электрическая кардиоверсия.

37. Вопросы стратификации сердечно-сосудистого риска. Популяционный и индивидуализированный подход. Шкалы оценки. Вопросы стратификации сердечно-сосудистого риска. Популяционный и индивидуализированный подход. Шкалы оценки.

Оценка индивидуальной степени риска (стратификация риска)

Риск развития сердечно-сосудистых осложнений у больных с АГ зависит не только от уровня АД, но и от имеющихся факторов риска, поражения органов- мишеней, наличия ассоциированных клинических состояний. Уровень АД утратил главенствующую роль в выборе тактики лечения.

Стратификация (распределение) больных по степени риска позволяет качественно оценить индивидуальный прогноз (чем выше риск, тем хуже прогноз) и выделить группы для преимущественной социально-медицинской поддержки. Клинические проявления сопутствующих сердечно-сосудистых заболеваний и поражение органов-мишеней рассматриваются как более сильные прогностические факторы по сравнению с традиционными факторами риска.

Основные факторы риска развития сосудистых катастроф:

большая величина пульсового давления (у пожилых);

мужчины > 55 лет;

женщины > 65 лет;

курение;

дислипидемия: ОХС > 6,5 ммоль/л или ХС ЛНП > 4,0 ммоль/л или ХC ЛВП <1,0 ммоль/л для мужчин и < 1,2 ммоль/л для женщин;

семейный анамнез ранних CCЗ (у мужчин < 55 лет, у женщин < 65лет);

абдоминальное ожирение (ОТ ≥ 94 см для мужчин или ≥ 80 см для женщин);

СРБ (≥ 1 мг/дл).

Дополнительные факторы, негативно влияющие на прогноз больного с АГ:

– нарушение толерантности к глюкозе;

– низкая физическая активность;

– повышение фибриногена.

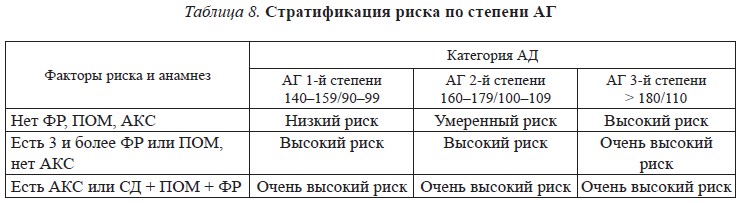

В табл. 7, 8 приведены категории риска и стратификация риска по степени АГ.

Таблица 7. Категории риска

Уровни риска (риск инсульта или инфаркта миокарда в ближайшие 10 лет):

низкий риск (1) = менее 15%;

умеренный риск (2) = 15–20%;

высокий риск (3) = 20–30%;

очень высокий риск (4) = 30% или выше.

Пример формулировки клинического диагноза для нашего больного: гипертоническая болезнь, III стадия. Степень АГ 3. Риск 3. Гипертонический криз, осложненный стенокардией и энцефалопатией. ХСН 0 – 1 ст.

Шкала SCORE (Systematic COronary Risk Evaluation) разработана для оценки риска смертельного сердечно-сосудистого заболевания в течение 10 лет. Основой для шкалы послужили данные когортных исследований, проведенных в 12 странах Европы (включая Россию), с общей численностью 205 178 человек. Есть два варианта шкалы SCORE: для стран с низким риском и стран с высоким риском сердечно-сосудистых заболеваний (к ним относится Россия).

Ниже шкала SCORE

Как пользоваться калькулятором SCORE?

Для оценки суммарного риска смертельного сердечно-сосудистого заболевания с помощью калькулятора (таблицы) необходимо указать в соответствующих полях пол, возраст, уровень систолического АД, курит ли пациент и уровень общего холестерина. Полученная цифра представляет собой вероятность наступления смертельного исхода от сердечно-сосудистого заболевания в течение ближайших 10 лет, выраженную в процентах.

Как интерпретировать результат?

В зависимости от полученного значения риска (в процентах) пациента следует отнести в одну из следующих категорий:

Низкий риск – менее 5%

Высокий риск – 5% и более