- •1 Этап:

- •2 Этап:

- •3 Этап:

- •9. Синдром wpw, синдром укороченного pq (clc), экг- критерии, значение в клинике внутренних болезней, возможные клинические проявления.

- •1.Дилатационная (застойная) кардиомиопатия ( дкмп)

- •3. Рестриктивная (ркмп)

- •Ниже таблица Если спросит

- •1.Необходимость интубации

- •5.Наличие симптомов гиперперфузии

- •Инфаркт миокарда классифицируется на следующие пять типов:

- •Существует два основных типа острого инфаркта миокарда:

- •34. Хсн. Критерии постановки диагноза. Вопросы инструментальной и лабораторной диагностики.

- •38. Основные инструментальные методы исследования в диагностике аритмий.

- •41. Фибрилляция предсердий. Диагностика. Классификация. Антикоагулянтная терапия.

- •Клинические симптомы и признаки

- •Критерии постановки диагноза

- •. Лабораторные признаки:

- •Инструментальная диагностика:

- •Лечение

- •С промежуточной фракций выброса

- •С сохранной фракций выброса

- •Классификация кардиомиопатий (воз, 1995 г.) Функциональная классификация

- •Специфические кардиомиопатии

- •46. Фибрилляция предсердий. Формы. Вопросы пульс-урежающей терапии.

- •47. Дифференциальная диагностика артериальных гипертензий. Симптоматические артериальные гипертензии. Вопросы диагностики и дифференциального диагноза, врачебная тактика.

- •48. Диуретическая терапия при хронической сердечной недостаточности.

- •49. Атеросклероз и гиперлипидемии. Классификация. Стандарты лечения. Профилактика атеросклероза.

- •52. Изолированная систолическая артериальная гипертония. Вопросы диагностики. Принципы лечения

- •Восстановление синусового ритма

- •1.Непрямые антикоагулянты (варфарин) 3 недели до и 4 недели после

- •I. Инфекционные или инфекционно-аллергические перикардиты

- •II. Асептические перикардиты: при ревматических заболеваниях, при инфаркте миокарда

- •I. Средства, уменьшающие стимулирующее влияние адренергической инервации на сердечно-сосудистую систему (нейротропные средства)

- •II. Средства, влияющие на системную гуморальную регуляцию артериального давления:

- •1. Средства, влияющие на ренин-ангиотензивную систему:

- •61. Симптматические артериальные гипертензии.Вопросы диагностики. Врачебные тактики

- •Пульмонология

- •Клинико-лабораторные признаки двух основных фенотипов хобл.

- •5. Приступ бронхиальной астмы. Вопросы дифференциальной диагностики. Критерии жизнеугрожающего состояния.

- •2. Инфильтративный туберкулёз

- •3. Легочной эозинофильный инфильтрат

- •9. Хронический бронхит. Вопросы дифференциальной диагностики. Тактика ведения.

- •1. С установленной этиологией:

- •26. Хобл. Этиология. Критерии постановки диагноза. Алгоритмы лечения.

- •36. Тэла. Критерии постановки диагноза. Стандарты диагностики и лечения

- •38. Дифференциальная диагностика и врачебная тактика при бронхообструктивном синдроме.

- •42. Приступ бронхиальной астмы. Диагностические критерии тяжести. Организация лечения на различных этапах оказания медицинской помощи.

- •44. Дифференциальная диагностика бронхообструктивного синдрома и лечение нарушений бронхиальной проходимости.

- •Гастроэнторология

- •1. Редкие болезни кишечника. Глютеновая энтеропатия. Болезнь Уиппла. Методы диагностики. Тактика ведения и лечения

- •4. Воспалительные заболевания кишечника. Этиология, механизмы развития, клинические проявления. Диагностика. Дифференциальный диагноз с другими поражениями кишечника.

- •Этиология и патогенез

- •1) Острый эзофагит связанный с инфекционными заболеваниями, ожо-гами, отравлениями, травмами, реже аллергической реакцией

- •2) Хронический эзофагит

- •Дифференциальный диагноз

- •Осложнения

- •1. Медикаментозная терапия:

- •1. Медикаментозная терапия:

- •Желтухи. Дифференциальная диагностика

- •Дифференциальная диагностика

- •10. Псевдомембранозный колит

- •14. Дифференциальная диагностика заболеваний, сопровождающихся гепатомегалией. Алгоритм обследования.

- •21. Основные виды и причины желтух. Принципы лабораторной и инструментальной диагностики.

- •23. Дифференциальный диагноз при диарее. Стандарт обследования. Принципы лечения.

- •Этиология хронического гастрита.

- •Аутоиммунный атрофический гастрит

- •30. Гепатомегалия. Цирроз печени. Ранняя диагностика синдрома портальной гипертензии. Лечение и профилактика кровотечений из расширенных вен пищевода

- •Отличительные признаки бк и як

- •31.Воспалительные заболевания кишечника. Язвенный колит. Диагностика. Дифференциальный диагноз с колитами инфекционной этиологии, псевдомембранозным колитом.

- •Диагностика.

- •33. Биохимические синдромы при заболеваниях печени. Диагностика и принципы лечения хронического гепатита с учетом этиологии (вирусной, аутоиммунной, лекарственно-индуцированной).

- •35. Клинические и лабораторные синдромы при заболеваниях печени

- •40. Функциональные билиарные расстройства. Стандарты диагностики и лечения.

- •Ревматология

- •2. Внесуставные изменения.

- •Диабетическая остеоартропатия стопы

- •5. Диагностика и лечение лекарственной болезни. Анафилактический шок.

- •14. Остеоартроз. Современные представления об этиологии. Клинические проявления. Стандарты лечения.

- •18. Синдром старческой хрупкости. Критерии диагностики. Врачебная тактика.

- •20. Скв. Показатели активности воспалительного процесса. Принципы интенсивной терапии.

- •21. Ра. Критерии постановки диагноза и оценки воспалительного процесса. Принципы базисной терапии. Показания к назначению генно-инженерной биологической терапии

- •23. Антифосфолипидный синдром. Этиология. Клинические проявления. Методы диагностики. Принципы лечения.

- •Нефрология

- •3. Вопросы кардио-ренального континуума в практике врача-терапевта. Дифференциальная диагностики при снижении функции почек. Тактика. Принципы лечения.

- •Патогенез почечной артериальной гипертензии

- •Лечение.

- •Гематология

- •Классификация гемобластозов

- •I. Лейкозы

- •II. Лимфомы

- •Этиология в12 дефицитной анемии

- •1 Нарушения всасываемости витамина в12

- •Метаболизм витамина в12

- •III. Миелопоэтические дисплазии или миелодиспластический синдром (мдс).

- •Острый миелобластный лейкоз.

- •Острый лимфобластный лейкоз

- •Стадии острого лейкоза.

- •2. Острые лейкозы. Вопросы классификации. Критерии постановки диагноза. Принципы лечения. (2)

- •3. Хронические лейкозы. Вопросы классификации. Критерии постановки диагноза. Принципы лечения. (3)

- •4. Миеломная болезнь. Критерии постановки диагноза. Врачебная тактика. (2)

- •2.Комплексная гериатрическая оценка (выполняется врачом-гериатром, медицинской сестрой и другими участниками мультидисциплинарной команды).

Восстановление синусового ритма

Во время фибрилляции предсердий происходят морфологические и электрические изменения предсердий (ремоделирование), которые способствуют сохранению аритмии. Поэтому нужно стремиться восстановить синусовый ритма как можно раньше. Восстанавливают синусовый ритм с помощью фармакологических (пероральных или внутривенных) средств или ЭИТ.

Каждая методика имеет свои преимущества и недостатки. Наиболее эффективным методом лечения является ЭИТ(электоимпульсная терапия), но ее широкое применение сдерживается необходимостью анестезии.

Восстановление ритма осуществляется с помощью следующих методов:

1.С помощью медикаментозных средств: основные препараты -

амиодарон, хинидин (часто в сочетании с верапамилом), новокаинамид, флекаинид, соталол. Эффективность реально не превышает 40-50%.

2.Электрическая кардиоверсия (нанесение электрического разряда, синхронизированного с зубцом R на ЭКГ, гарантирующее непопадание электрического стимула на уязвимый период). Эффективность до 90% при длительности ФП до двух лет и 50% - более 5 лет.

Подготовка к ЭИТ (или медикаментозной терапии) :

1.Непрямые антикоагулянты (варфарин) 3 недели до и 4 недели после

медикаментозной или электрической кардиоверсии под контролем МНО (международное нормализованное отношение) – 2,0-3,0 (у лиц >60 лет –2,0).

Антитромботическую терапию следует проводить под контролем чреспищеводной эхокардиографии до восстановления предсердной сократимости.

У больных с фибрилляцией предсердий длительностью менее 48-х часов проведение процедуры восстановления синусового ритма возможно с применением ДО и ПОСЛЕ кардиоверсии нефракционированного гепарина (внутривенно) или низкомеолекулярного гепарина (подкожно). В дальнейшем у больного определяется риск тромбоэмболических осложнений, в зависимости от величины которого назначается или не назначается пероральная антикоагулянтная терапия.

У больных с фибрилляцией предсердий длительностью равной или более 48-х часов (или с неустановленной длительностью аритмии) и без предшествующего применения антикоагулянтов целесообразно проведение антикоагулянтной терапии в течение 3-х недель до процедуры восстановления синусового ритма и минимум 4-х недель после.

У больных с фибрилляцией предсердий длительностью более 48-х часов, которые нуждаются в экстренном восстановлении синусового ритма по жизненным показаниям в связи с развитием кардиогенного шока или отека легких целесообразно начать антикоагулянтную терапию применением нефракционарованного гепарина (внутривенно) или низкомолекулярного гепарина (подкожно) одновременно с мероприятиями по восстановлению синусового ритма. После купирования аритмии и стабилизации состояния следует начать применение варфарина с достижением показателя МНО в пределах 2,0-3,0 (или назначить терапию другими пероральными антикоагулянтами).

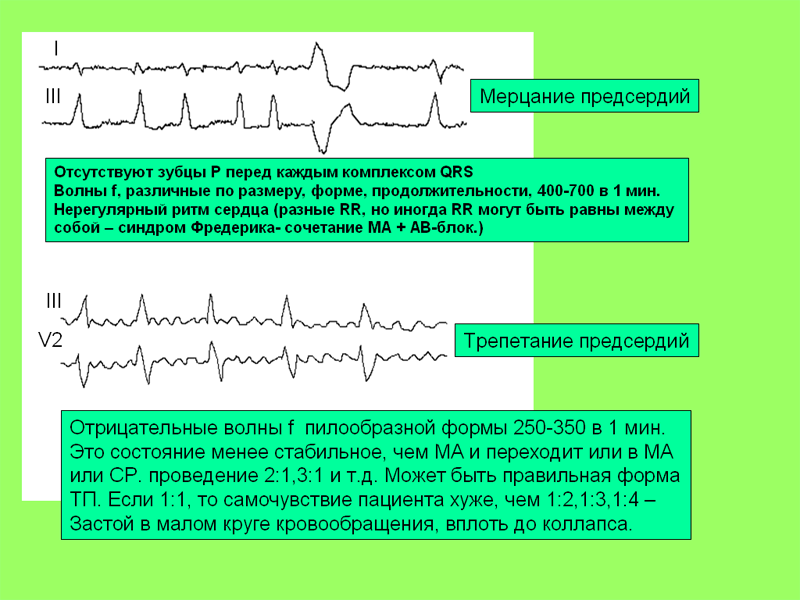

55.Трепетание и фибрилляция предсердий, Причины диагностические экг критерии, формы. Вопросы восстановления синусового ритма. Трепетание и фибрилляция предсердий. Причины, диагностические (ЭКГ) критерии, формы. Вопросы восстановления синусового ритма.

Фибрилляция предсердий (ФП) – наджелудочковая тахиаритмия, характеризующаяся нескоординированной активностью предсердий с ухудшением их механической функции.

Трепетание предсердий (ТП) – наджелудочковая тахиаритмия, характеризующаяся правильным ритмом предсердий с частотой 240-430 уд./мин и развитием у большинства больных aV-блокады, которая обеспечивает более редкий ритм желудочков.

Причины возникновения:

- острые причины: инфаркт миокарда, перикардит, ТЭЛА, операции, электрошок, заболевания легких, тиреотоксикоз, употребление алкоголя, ожирение, сахарный диабет, другие метаболические нарушения;

- сердечно-сосудистые заболевания: клапанные поражения, ИБС, артериальная гипертензия, гипертрофическая кардиомиопатия (ГКМП), дилатационная кардиомиопатия (ДКМП), врожденная патология, поражения синусового узла, рестриктивные кардиомиопатии, опухоли сердца, констриктивный перикардит;

- нейрогенная ФП: вследствие усиления вагусного или адренэргичного тонуса.

Диагностические критерии

Электрокардиографические признаки ФП:

- замещение зубцов Р частыми осцилляциями или фибрилляторными волнами f (flimmern), которые варьируют по размерам, форме и продолжительности. Лучше проявляются в отведениях ІІ, ІІІ, aVF, V1. В зависимости от частоты и амплитуды различают два варианта ФП:

1) крупноволновая – частота волн 350-450 в 1 мин.; амплитуда свыше 0,5 мм;

2) мелковолновая – частота волн 600-700 в 1 мин.; амплитуда менее, чем 0,5 мм (некоторые авторы считают, что она хуже купируется);

- нерегулярность желудочковых сокращений (разные интервалы R-R);

- желудочковый комплекс QRS преимущественно сохраняет нормальную форму и продолжительность, но может и изменять форму (чаще в виде блокады правой ножки пучка Гиса).

Электрокардиографические признаки ТП:

- замещение зубца Р волнами трепетания F (flatter) II, III, aVF, V1 отведениях; регулярная активация предсердий 240-340 в 1 мин. лучше купируется с помощью электростимуляции; возбуждение предсердий с частотой 340-430 в 1 мин. не удается прекратить с помощью частой электростимуляции, а также фармакотерапией;

- регулярный ритм желудочков с aV-проведением 2:1 или 4:1 (как вариант физиологической блокады), но может быть и неправильным, если aV-проведение изменяется, - количество желудочковых сокращений составляет 140-160 в 1 мин.;

- комплекс QRS большей частью имеет нормальную продолжительность, но в случае большой частоты сокращений желудочков (свыше 200 в 1 мин.) расширяются как при желудочковой тахикардии (тахисистолическая блокада ножки пучка Гиса).

Клиническая терминология и классификация фибрилляции и трепетания предсердий

Формы:

пароксизмальная: ритм восстанавливается самостоятельно на протяжении 48 ч.;

персистирующая: для восстановления синусового ритма необходимо вмешательство;

постоянная: синусовый ритм восстановить невозможно или нецелесообразно.

Отдельные формы:

- ФП с широкими комплексами QRS возникает при синдроме WPW или при блокаде ножки пучка Гиса. Противопоказаны сердечные гликозиды и верапамил, которые способны уменьшать эффективный рефрактерный период в дополнительных путях, ускоряя проведение по ним импульса, что может привести к фибрилляции желудочков;

- брадисистолическая форма ФП может быть обусловлена синдромом слабости синусового узла. Перед восстановлением синусового ритма необходимо ввести электрод для временной электрокардиостимуляции в связи с возможностью асистолии;

- брадисистолическая форма ФП с правильным ритмом желудочков (синдром Фредерика). Сочетание ФП с полной aV-блокадой. Электрическая дефибрилляция противопоказана.

Лечение. Абляция – это малоинвазивная операция, суть которой состоит в прижигании небольшого участка сердца при помощи специального катетера. Прижигание проводится радиочастотным методом. После прижигания происходит рубцевание миокарда, что препятствует проведению электрического сигнала, вызывающего неправильные сокращения предсердий. При абляции все функции мышечной ткани, окружающей рубец, сохраняются, синусовый ритм сердца восстанавливается.

Что-то из этого. При ФП прямые антикоагулянты дабигатрана этексилат 110 мг х 2 р/д, не прямые антикоагулянты Варфарин начальная доза — 5 мг/сут (2 табл. в день), Антиагрегант Аспирин – 325 мг в сутки.Антиаритмические средства Амиодарон 100-400 мг

56.Диагностические критерии острой левожелудочковой (отёк легких ) и острой правожелудочковой недостаточности, прогноз, неотложная помощь. Диагностические критерии острой левожелудочковой (отек легких) и острой правожелудочковой недостаточности, прогноз, неотложная помощь.

Острая левожелудочковая недостаточность

Острая левожелудочковая недостаточность может возникнуть при аортальных пороках, в частности при стенозе отверстия аорты, гипертонической болезни, миокардите, экссудативном перикардите. Поскольку мышца левого желудочка не в состоянии перекачать кровь, притекающую из легочных вен и левого предсердия, появляется застой крови в сосудах малого круга кровообращения. Левая половина сердца переполнена кровью, давление в ней и в малом круге кровообращения повышено. При этом работоспособная мышца правого желудочка в течение некоторого времени продолжает нагнетать кровь в малый круг кровообращения, что еще больше увеличивает давление в нем. Развивается сердечная астма, которая может перейти в отек легких.

Проявлениями острой левожелудочковой недостаточности обычно являются одышка инспираторного характера разной выраженности (вплоть до удушья); приступообразный кашель, сухой или с пенистой мокротой, выделение пены изо рта и носа, ЧД 30,

Алгоритм оказания неотложной помощи: при нормальном артериальном давлении:

усадить больного с опущенными ногами;

сублингвально глицерил тринитрат по 0,5 мг (или аэрозоль) повторно или однократно; вводить в/в дробно морфин по 3 мг (по 0,3 мл 1% раствора) до эффекта или общей дозы 10 мг (1 мл 1% раствора);

вводить фуросемид 40-80 мг(1% раствора 4-8 мл) в/в;

вводить глицерил тринитрат в/в (до 10 мг в 100 мл 0,9% раствора натрия хлорида капельно, увеличивать скорость введения с 25 мкг/мин до эффекта под контролем артериального давления);

оксигенотерапия 100% кислородом с пеногасителем (этиловый спирт 70%);

при пароксизмальных тахикардиях (ЧСС более 150 ударов в минуту) с выраженной гипотензией и брадикардиях (ЧСС менее 50 ударов в минуту) с выраженными гемодинамическими расстройствами – ЭКС

Клиническая картина Острая правожелудочковая недостаточность

Физикальными признаками острой правожелудочковой недостаточности являются набухание шейных вен и печени, симптомом Куссмауля (набухание яремных вен на вдохе), интенсивная боль в правом подреберье, быстрое формирование асцита и отеков нижних конечностей. (ЭКГ - признаки перегрузки правых отделов сердца. акцент II тона и систолический шум на легочной артерии, ритм галопа над правым желудочком, увеличение печени, асцит, анасарка, периферические отеки, перикардиальный выпот, Признаки низкого сердечного выброса:гипотензия, тахикардия, холодные конечности, нарушения центральной нервной системы, олигоурия.

При ТЭЛА Вводить в/в болюсом стрептокиназу в дозе 250000 ЕД на 50 мл 5% раствора глюкозы в течение 30 минут. Вазопрессоры и инотропы, Норадреналин 0,2-1,0 мг/кг/мин, Добутамин 2-20 мг/кг/мин., Левосимендан 0,1-0,2 мг/кг/мин (6-12 мг/кг болюсно в течение 10 мин и не рекомендован, если САД < 90 мм рт. ст.). Инфузия может быть уменьшена до 0,05 мг/кг/мин или увеличена до 0,2 мг/кг/мин, фуросемид 40-80 мг(1% раствора 4-8 мл) в/в;

Прогноз

Острая сердечная недостаточность представляет опасность именно из-за высокого риска развития жизнеугрожающих состояний:

кардиогенный шок; показатель летальности достигает 80%.

отек легких;

мерцательная аритмия;

атриовентрикулярная блокада;

тромбоэмоболии.

45. Дилатационная кардиомиопатия. Вопросы дифференциальной диагностики. Принципы лечения.

Дилатационная кардиомиопатия (ДКМП) характеризуется существенным расширением всех полостей сердца, явлениями гипертрофии и снижения сократительной способности миокарда. Признаки дилатационной кардиомиопатии проявляют себя уже в молодом возрасте – в 30-35 лет. В этиологии ДКМП предположительно играют роль инфекционные и токсические воздействия, обменные, гормональные, аутоиммунные нарушения, в 10-20% случаев кардиомиопатия носит семейный характер.

Выраженность гемодинамических расстройств при дилатационной кардиомиопатии обусловлена степенью снижения сократимости и насосной функции миокарда. Это вызывает повышение давления сначала в левых, а затем в правых полостях сердца. Клинически дилатационная кардиомиопатия проявляется признаками левожелудочковой недостаточности (одышкой, цианозом, приступами сердечной астмы и отека легкого), правожелудочковой недостаточности (акроцианозом, болями и увеличением печени, асцитом, отеками, набуханием вен шеи), сердечными болями, некупирующимися нитроглицерином, сердцебиением.

Диагностика

Объективно отмечается деформация грудной клетки (сердечный горб); кардиомегалия с расширением границ влево, вправо и вверх; выслушивается глухость сердечных тонов на верхушке, систолический шум (при относительной недостаточности митрального или трикуспидального клапана), ритм галопа. При дилатационной кардиомиопатии выявляются гипотония и тяжелые формы аритмий (пароксизмальная тахикардия, экстрасистолия, ФП, блокады).

При электрокардиографическом исследовании фиксируются гипертрофия преимущественно левого желудочка, нарушения сердечной проводимости и ритма. ЭхоКГ показывает диффузное поражение миокарда, резкую дилатацию полостей сердца и ее преобладание над гипертрофией, интактность сердечных клапанов, диастолическую дисфункцию левого желудочка. Рентгенологически при дилатационной кардиомиопатии определяется расширение границ сердца.

Электрокардиография

Электрокардиографическое исследование не позволяет выявить специфические особенности электрического поля сердца, характерные для ДКМП. На ЭКГ обычно определяются:

- признаки гипертрофии ЛЖ и ЛП, иногда в сочетании с гипертрофией ПЖ. Особенно характерна депрессия сегмента RS-Т в левых грудных отведениях (V5 и V6) и отведениях I и аVL;

- признаки блокады левой ножки пучка Гиса (частая находка);

- фибрилляция предсердий и/или другие нарушения ритма сердца;

- удлинение интервала Q-Т.

Следует подчеркнуть, что в ряде случаев на ЭКГ можно выявить признаки крупноочагового или трансмурального рубца миокарда в виде патологических зубцов Q и комплекса QS. Эти изменения отражают характерное для ДКМП развитие очагового фиброза миокарда ЛЖ.

Принципы:

- коррекцию ХСН;

- лечение и профилактику аритмий;

- лечение и профилактику тромбоэмболических осложнений.

Больные ДКМП, как правило, рефрактерны к лечению традиционными инотропными средствами, которые не только не приводят к уменьшению клинических проявлений ХСН, но нередко способствуют возникновению сердечных аритмий. Современное лечение ХСН у больных ДКМП основано на следующих принципах:

1. Ограничение физических нагрузок, а также потребления поваренной соли, особенно при наличии отечного синдрома.

2. Ингибиторы АПФ являются средством первого выбора в лечении больных ДКМП. Назначение этих препаратов (при отсутствии противопоказаний) целесообразно на всех стадиях развития болезни, даже при отсутствии выраженных клинических проявлений ХСН. Ингибиторы АПФ способны предупреждать некроз кардиомиоцитов, развитие кардиофиброза; способствуют обратному развитию гипертрофии, снижают величину постнагрузки (внутримиокардиальное напряжение),

эналаприл 2,5 мг - 2 раза в сутки;

β-адреноблокаторы целесообразно комбинировать с ингибиторами АПФ. Метопролол

Диуретики применяют при наличии застоя крови в легких или/и в большом круге кровообращения. Применяют тиазидовые, тиазидоподобные и петлевые мочегонные по обычной схеме. При наличии выраженного отечного синдрома целесообразно перечисленные диуретики комбинировать с назначением антагонистов альдостерона (альдактон, верошпирон).

итраты. Для лечения больных с хронической левожелудочковой недостаточностью в качестве дополнительного лекарственного средства можно использовать нитраты — изосорбид-динатраты или изосорбид-5-мононитраты.

Применение антиагрегантов показано у всех больных ДКМП, поскольку в 30% случаев течение заболевания осложняется внутрисердечным тромбозом и развитием тромбоэмболий. С этой целью используется постоянный прием ацетилсалициловой кислоты в дозе 0,25-0,3 г в сутки или применение других антиагрегантов по схемам (трентал, дипиридамол, вазобрал, тонакан, Вессель Дуэ Ф и др.).

. Трансплантация сердца.

57. Воспалительные заболевания миокарда и перикарда. Дифференциальная диагностика, стандарты ведения пациента (2) Воспалительные заболевания миокарда Воспалительные заболевания миокарда и перикарда. Дифференциальная диагностика, стандарты ведения пациента.

Миокардит – очаговое или диффузное воспалительное заболевание миокарда с классическими морфологическими признаками воспаления. Выделяют 1) первичные миокардиты – самостоятельная нозологическая форма и 2) вторичные миокардиты – например, у больных брюшным тифом и т.д. В настоящее время часто применяют термин «неревматический миокардит» с целью показать принципиальное отличия между миокардитами ревматического и неревматического генеза.

Воспалительная кардиомиопатия

Дилатационная кардиомиопатия (ДКМП)

Молниеносный (фульминантный) миокардит

Подострый миокардит

Хронический активный миокардит

Хронический персистирующий миокардит

Гигантоклеточный миокардит

Эозинофильный миокарди

Диагностические критерии острого миокардита

1. Кардиомегалия 2. СН 3. Кардиогенный шок 4. Синдром Морганьи-Адамса-Стокса 5. Патологические изменения на ЭКГ, в том числе сердечные аритмии 6. Повышение активности кардиоспецифических ферментов (МВ-КФК, тропонин Т)

1. Лабораторные методы (анализ крови).Повышенная СОЭ (60%); лейкоцитоз (25%); повышение уровня МВ-изофермента КФК (12%); повышение концентрации тропонина J. По некоторым источникам чувствительность теста с сердечным тропонином J достигает 34%, специфичность – 89%, положительная диагностическая значимость – 82%. 2.Ослабление I тона

3.Протодиастолический ритм галопа

4. Вирусные антитела,

ЭКГ (12 отведений) и 24- часовое мониторирование ЭКГ всем пациентам с подозрением на миокардит с целью выявления нарушений ритма, проводимости, фибрилляции предсердий и блокад ножек пучка Гиса.

Тактика ведения пациентов с острым миокардитом

При верификации признаков кардиогенного шока / дыхательной недостаточности рекомендовано немедленно начать мероприятия по гемодинамической или респираторной поддержке.

Катетеризация магистральных сосудов и инвазивный контроль параметров гемодинамики рекомендована только при кардиогенном шоке или рефрактерной к терапии недостаточности кровообращения и невозможности устранения симптомов.

Определение уровня натрийуретических пептидов и анализ последующей динамики обязательны.

Пульсоксиметрия.

Ингаляторное введение кислорода.

Начать диуретическую терапию только при очевидных признаках гипергидратации: наличии периферических отеков или отеке легких.

Венодилатация снижает преднагрузку и давление в малом круге кровообращения, купируя симптомы отека легких Нитроглицерин: стартовая доза 10–20 мкг/мин с последующим увеличением до 200 мкг/мин

Перикардит – это серозно-фибринозное, фибринозное, геморрагическое, гнойное или гнилостное воспаление перикардиальной полости (сердечной сорочки, околосердечной сумки).