2336

.pdfШирокими технологическими возможностями, позволяющими повысить послеремонтную наработку восстановленных деталей, обладает электроконтактная приварка порошковых материалов.

|

|

|

|

|

|

Таблица 3 . 1 2 |

|

|

Режимы приварки металлической ленты |

||||

|

|

Параметр |

|

|

Детали |

|

|

|

|

Корпусные |

|

Валы |

|

|

|

|

|

|

||

Сила сварочного тока, кА |

7,8…8,0 |

|

16,1…18,1 |

|||

Продолжительность, с |

|

|

|

|

||

|

сварочного цикла |

0,12…0,8 |

|

0,04…0,08 |

||

|

паузы |

|

0,08…0,10 |

|

0,10…0,12 |

|

Скорость сварки, м/мин. |

0,5 |

|

0,7…1,2 |

|||

Подача электродов, мм/об |

Вручную |

|

3…4 |

|||

Сила сжатия электродов, кН |

1,7…2,25 |

|

1,3…1,6 |

|||

Ширина |

рабочей |

части |

8 |

|

4 |

|

электрода, мм |

|

|

||||

|

|

|

|

|||

Диаметр электродов, мм |

50 |

|

150…180 |

|||

Марка стали ленты |

|

10…30 |

|

10…50 |

||

Расход |

охлаждающей |

жид- |

0,5…1,0 |

|

1,5…2,0 |

|

кости, л/мин. |

|

|

||||

|

|

|

|

|||

Сущность процесса заключается в том, что между движущимися деталью и электродом помещают металлический порошок, через них пропускают электрический ток с приложением давления.

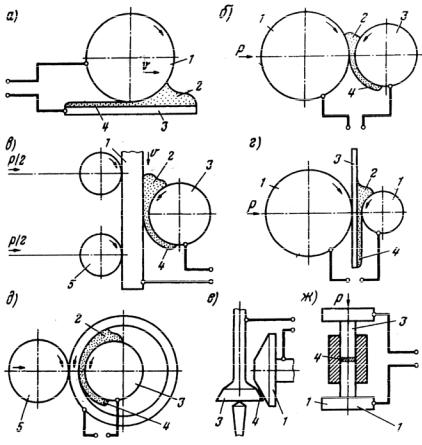

Вращающаяся или неподвижная деталь является одним из электродов переменного тока, второй медный электрод вращается или неподвижен. В зазор между этими двумя электродами из бункера подают порошковый материал. Материал к восстанавливаемой поверхности детали прижимают под давлением 30...60 МПа вторым электродом. Через электроды и материал пропускают электрический ток силой 5...30 кА, плотностью 1...5 А/см2, напряжением 6...12 В и импульсами длительностью 0,04...0,14 с. Скорость приварки составляет 0,17...0,37 м/мин. Схемы устройств для нанесения порошковых покрытий приведены на рис. 3.22.

В результате на поверхности восстанавливаемой детали образуется слой, толщина которого определяется углом захвата порошка роликом. От состава порошков зависят требуемые свойства восстановительных покрытий.

Прочность соединения покрытия с восстанавливаемой поверхностью находится в пределах 150...300 МПа. Пористость и твердость покрытий изменяются в широких пределах и зависят от состава составляющих покрытия. Пористость покрытий – 12...25 %, а твердость – 25...63 HRC. Сопротивление усталости деталей с покрытиями из порошков снижается на 7...12 % по сравнению с этим показателям у новых деталей.

Покрытия обрабатывают лезвийным или абразивным инструментом. Лезвийную черновую обработку выполняют резцом из гексанита-Р при скорости резания 22...30 м/мин, подаче 0,15...0,20 мм/об., глубине резания

101

0,5...0,9 мм. Чистовую обработку таким инструментом ведут при скорости резания 60...80 м/мин, подаче 0,02...0,2 мм/об., глубине резания

0,1...0,5 мм.

Рис. 3.22. Схема электроконтактной приварки порошков на поверхности: а – плоскую (горизонтальная схема); б – наружную цилиндрическую; в – наружную цилиндрическую плоским электродом; г – плоскую (вертикальная схема); д – наружную цилиндрическую;

е – коническую; ж – торцовую; 1 – электрод; 2 – порошок; 3 – деталь; 4 – слой порошка; 5 – нажимной ролик

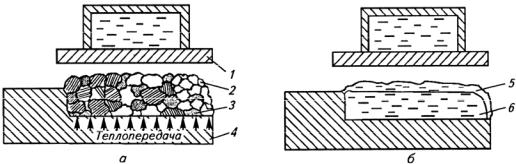

Индукционная наплавка. При наплавке на поверхность детали наносится специальная шихта, состоящая из металлического порошка различного состава и флюсов. Деталь помещают в поле индуктора высокочастотной установки. Ток высокой частоты, проходящий через индуктор 1 (рис. 3.23), наводит в поверхностном слое детали вихревые токи, в результате чего деталь нагревается. Шихта, расположенная между индуктором и нагреваемой поверхностью детали 4, из-за высокого электрического сопротивления слабо взаимодействует с переменным электромагнитным полем. Шихта нагревается путем теплопередачи от поверхности нагреваемой детали. Температура плавления шихты должна быть на 100...150 ºС ниже температуры плавления металла, а скорость нагрева поверхности детали – выше скорости теплоотвода в глубину детали. При нагреве флюс расплавляется. Он вступает во взаимодействие с оксидными пленками на поверх-

102

ности порошка и детали 4, восстанавливает их с образованием чистого металла и шлаков, которые всплывают на поверхность жидкого сплава 6. После прекращения нагрева формируется наплавленный слой и начинается кристаллизация металла, сопровождаемая активными диффузионными процессами.

К флюсам индукционной наплавки предъявляют специфические требования: температура плавления флюса должна быть ниже температуры плавления частиц металла, что должно обеспечить надежное удаление оксидных пленок до начала плавления металла; у образующегося при наплавке шлака должны быть минимальными плотность и вязкость, чтобы обеспечивать его хорошее удаление из сварочной ванны.

Рис. 3.23. Схема способа индукционной наплавки порошкообразной шихтой: а – начало процесса; б – окончание процесса; 1 – индуктор ТВЧ; 2 – частицы наплавляемого сплава; 3 – частицы флюса; 4 – деталь;

5 – слой жидкого флюса; 6 – жидкий присадочный сплав

Для индукционной наплавки используют, как правило, порошки твердых сплавов, обеспечивающие высокие эксплуатационные характеристики наплавленных деталей. У них должны быть минимальная магнитная проницаемость и определенный гранулометрический состав. Так, при толщине шихты 1,5...4,5 мм оптимальный размер частиц меняется от 0,2...0,4 до

0,8...1,2 мм.

Ассортимент материалов для наплавки достаточно широк. Используют высоколегированные чугуны У30Х28Н4С4 (сормайт №1), У45Х35ГЗР2С (ФБХ-6-2), У35Х2Н5 (нихард), Ж4НДХ-15-7-2 (нирезист); сплавы на основе кобальта, вольфрама и никеля – стеллиты В2К и ВЗК; композитные материалы (псевдосплавы) на основе карбидов вольфрама (релиты) и хрома.

При повышении в наплавленном металле содержания хрома и углерода увеличиваются твердость и износостойкость в абразивной среде, но снижаются пластичность и стойкость к ударным нагрузкам. При уменьшении содержания хрома и углерода при одновременном увеличении содержания никеля, как правило, несколько снижается твердость, но одновременно повышаются пластичность и стойкость к ударным нагрузкам. Индукционной наплавкой восстанавливают ведущие диски сцепления, гильзы цилиндров.

103

Технологический процесс наплавки выполняют в следующем порядке. Детали очищают от масел, продуктов коррозии и других загрязнений. На восстанавливаемую поверхность наносят слой шихты. Наплавляемую поверхность помещают в индуктор, нагревают до расплавления шихты. После этого нагрев прекращается и наплавленный металл кристаллизуется. Далее по необходимости проводят термо- и механическую обработку.

Для наплавки используют высокочастотные генераторы.

Выбор частоты ТВЧ-генератора определяется необходимой глубиной проникновения электромагнитного поля в металл, мм:

5030 |

|

, |

(3.49) |

|

f |

||||

|

|

|

где ρ – удельное электрическое сопротивление материала, Ом-мм2/м; μ – относительная магнитная проницаемость;

f – частота тока, Гц.

Конструкция индукторов определяется формой, размером деталей и способом наплавки. Их изготовляют из электротехнической меди. Для повышения производительности процесса применяют различную оснастку, обеспечивающую перемещение детали, нанесение на ее поверхность слоя шихты и т.д.

В зависимости от формы, габаритов детали и мощности ТВЧ-гене- ратора применяют следующие способы наплавки:

одновременную – наплавляемая поверхность полностью вводится в

поле индуктора;

последовательную – наплавляют поочередно несколько участков поверхности;

непрерывно-последовательную – наплавляемая поверхность перемещается в поле индуктора;

центробежную – наплавляют внутреннюю поверхность тел враще-

ния.

Мощность высокочастотной установки, кВт, необходимая для наплавки:

Р |

2500(КmО mН) |

, |

(3.50) |

|

Н |

||||

|

|

|

где К – коэффициент, учитывающий теплопередачу в тело детали

(К=1,1…1,2);

тО и тН – массы нагреваемого основного металла в зоне наплавки и наплавляемой шихты, кг;

τН – продолжительность нагрева, с; η – КПД нагрева.

Если требующаяся мощность больше мощности ТВЧ-установки, то наплавляют непрерывно-последовательным способом.

104

Продолжительность нагрева, с, определяют по эмпирическим формулам:

при одновременной наплавке

|

|

Н 10аhC , |

|

|

(3.51) |

||

при непрерывно-последовательной |

|

|

|

||||

|

Н |

10аh |

|

l |

1 |

, |

(3.52) |

|

|||||||

|

C |

|

|

|

|

||

|

|

|

lИ |

|

|

|

|

где а – коэффициент, учитывающий состав шихты и грануляцию по-

рошка (а=13...17);

hC – толщина наплавляемого слоя, мм;

l и lИ – длины наплавляемого участка и активной части индуктора, мм.

Электромагнитная наплавка. Сущность электромагнитной наплавки заключается в нанесении покрытия из порошка на поверхность заготовки в магнитном поле при пропускании постоянного тока большой силы через зоны контакта частиц порошка между собой и с заготовкой.

Магнитное поле создают в зазоре между заготовкой и полюсным наконечником. Оно выстраивает мостики частиц ферромагнитного порошка между указанными элементами. На магнитное поле, в свою очередь, налагают электрическое поле путем приложения напряжения к заготовке и полюсному наконечнику. Восстановительное покрытие получается за счет нагрева частиц порошка в зазоре, их оплавления и закрепления на восстанавливаемой поверхности.

Процесс разработан и совершенствуется в Беларуси. В настоящее вре-

мя плодотворные исследования ведет научная школа БАТУ (Минск) под

руководством проф. Л.М. Кожуро.

Способ позволяет совмещать во времени процессы нанесения покры-

тия и поверхностного пластического деформирования. Совмещение обеспечивает получение сжимающих внутренних напряжений в наплавленном

слое (усталостная прочность увеличивается в 1,2... 1,4 раза), повышение его износостойкости в 1,8...2,7 раза.

Область применения процесса – восстановление и упрочнение деталей

с износом до 0,6 мм в мелко- и среднесерийном производствах с одновременным их поверхностным пластическим деформированием.

Лазерная наплавка. Лазерная наплавка использует в качестве источника тепла концентрированный луч лазера.

С помощью лазеров выполняют наплавку, оплавление напыленных поверхностей, поверхностное легирование, поверхностную закалку и аморфизацию материала. Лазерный нагрев позволяет также устранять повреждения в виде трещин в высоконагруженных деталях с нерегулярным режимом нагружения, соединять детали в труднодоступных местах и керамические изделия. После лазерной обработки деталей с трещинами на режимах,

105

обеспечивающих их частичное оплавление с последующей нормализацией детали, долговечность деталей на 30 % выше по сравнению с деталями,

имеющими начальные трещины.

Исключительная локальность воздействия луча за счет высокой плотности энергии определяет область применения лазерной наплавки. Она применяется при восстановлении ответственных деталей (гладких валов и деталей со сложным профилем) с местным износом. Способ наиболее эффективен при восстановлении поверхностей площадью 5...50 мм и значением износа 0,1…1,0 мм, при этом расход порошков невелик, глубина термического влияния обычно не превышает 0,5...0,6 мм, а деформации детали отсутствуют. С помощью лазерной наплавки восстанавливают, например, кулачки распределительных валов, поверхности ротора турбокомпрессора, оси фильтров тонкой очистки масла, фаски клапанов.

В качестве оборудования чаще применяют установки ЛГН-702, УЛГН-

502 и ЛОК-ЗМ.

При лазерной наплавке реализуют следующие преимущества этого ви-

да нагрева:

большую скорость выполнения операции;

широкие технологические возможности;

высокое качество поверхности после обработки;

возможность местной обработки;

легкость автоматизации;

обработку внутренних поверхностей больших и малых диаметров с помощью несложных оптических устройств.

Лазерная наплавка заключается в получении покрытий путем принудительной подачи порошка или проволоки непосредственно в зону лазерного излучения. Частицы порошка начинают нагреваться в лазерном луче и расплавляются в поверхностном слое. Этот вид наплавки определяется следующими параметрами (интервалы рациональных значений приведены в

скобках):

мощностью лазерного излучения (1...3 кВт);

скоростью перемещения восстанавливаемой поверхности под облу-

чением (16,7...33,3 мм/с);

диаметром пятна нагрева, определяемым условиями фокусировки излучения (10...15 мм);

массовым расходом порошка, подаваемым в зону обработки (2,1...3,2

кг/ч);

углом ввода порошка (30...35°).

Увеличение мощности лазера приводит к увеличению количества расплавляемого порошка, вследствие чего возрастают ширина и высота наплавленных валиков.

106

Повышение скорости обработки приводит к существенному уменьшению геометрических размеров наплавленных валиков. Это связано с тем,

что с увеличением скорости обработки при постоянной мощности умень-

шается удельная погонная энергия, а также массовый расход порошка. Влияние степени фокусировки на геометрические параметры наплав-

ляемых валиков неоднозначно. С уменьшением степени фокусировки при постоянной мощности снижается плотность мощности излучения, что приводит к уменьшению количества расплавленного порошка и высоты расплавленного валика. Ширина же валика первоначально возрастает за счет увеличения размеров пятна излучения, а затем уменьшается.

Важным параметром является направление подачи порошка относительно движения детали при лазерной наплавке. Подача порошка в направлении движущейся детали обеспечивает хорошее формирование на-

плавленных валиков. Процесс формирования при такой схеме стабилен:

колебания высоты и ширины валика незначительны (10…15 %). При подаче порошка навстречу движущейся поверхности детали газопорошковая

струя оттесняет жидкий металл от закристаллизовавшейся части, вследст-

вие чего он несколько растекается по поверхности, увеличивая площадь

ванны плавления. При этом растет количество частиц порошка, попадаю-

щих в расплав, и немного увеличиваются размеры валиков по сравнению со случаем подачи порошка вслед движущейся детали. Однако геометрические размеры отличаются нестабильностью, разброс высоты и ширины валика достигает 50...60 %.

Один из видов лазерной наплавки – это оплавление шликерных покрытий. Наплавка шликерных обмазок целесообразна при восстановлении

плоских поверхностей или локально изношенных участков деталей в труд-

нодоступных местах. Наносимый материал готовят в виде коллоидной

смеси порошка в растворе целлюлозы. В этом случае наплавочный матери-

ал используется полностью. Для получения качественных покрытий хоро-

шего качества для лазера 1 кВт толщина обмазки не должна превышать 1

мм, а для лазера мощностью 2,5 кВт быть не более 2 мм. Коэффициент пе-

рекрытия при этом должен составлять не менее половины диаметра рабо-

чего пятна.

Твердость покрытий из самофлюсующихся порошков составляет 35...60 HRC для подложки из стали и 45...60 HRC для подложки из чугуна. Толщина нанесенного слоя достигает 40...50 мкм. Прочность соединения покрытия с материалом подложки более 250 МПа.

Электронно-лучевая наплавка. Сущность электронно-лучевой наплавки заключается в нагреве материала и поверхности детали потоком

электронов. Способ обеспечивают высококонцентрированные вложения энергии в нагреваемую поверхность.

Малый объем обрабатываемого металла и кратковременность теплового воздействия гарантируют незначительные термические деформации со-

107

единяемых деталей. Толщина покрытий составляет от нескольких десятых миллиметра до 1,0...1,5 мм на сторону.

Электронно-лучевая наплавка обладает широкими технологическими

возможностями, применение промышленных ускорителей электронов с энергией 1,5 МэВ и более и мощностью 50 кВт позволяет осуществлять наплавку углеродистых, легированных и жаропрочных сталей, серого чугуна и меди. Применяют наплавочные материалы в виде порошков никеля и железа: ПР-Н80Х13С2Р; ПР-Н67Х18С5Р4; ПР-Н73Х16СЗРЗ; ПРН70Х17С4Р4; ПР-10Р6М5; ПГ-10Н-04; ФБХ-6-2. Толщина насыпного слоя изменяется от 1 до 5 мм, ширина слоя – 8...40 мм, мощность электронного пучка 1,5...15 кВт, скорость наплавки 8...110 мм/с.

Покрытия, полученные электронно-лучевой наплавкой, содержат небольшое количество кислорода и азота: (4...19)-10-3 и (1...7)-10-3 % соответ-

ственно. Столь низкое содержание газов в металле, наплавленном без за-

щиты, объясняется возникающим в зоне облучения порошка потоком из активированных газов, паров металла и ультрадисперсных частиц. Этот

поток препятствует контакту расплавленного металла с воздухом. Наличие

такой защиты обеспечивает отсутствие пор в покрытии.

Электронно-лучевая наплавка обеспечивает высокую производитель-

ность и широкие технологические возможности. Например, по сравнению с индукционной наплавкой производительность наплавки пучком электронов выше в 10...15 раз. Данный способ практически применим для наплавки любых материалов, позволяет точно дозировать энергию, вводимую в

металл, изменяя тем самым глубину проплавления основного металла, структуру основного и наплавленного металла.

Для электронно-лучевой наплавки чаще применяют установки ЭЛУ-4 и

А.306.05.

Наплавка намораживанием. Сущность наплавки намораживанием

заключается в последовательном затвердевании сплава на очищенной от

оксидной пленки поверхности заготовки, погруженной в расплав.

Заготовку после кратковременной выдержки извлекают из расплава с

образовавшимся на ее поверхности слоем наплавленного металла.

Совершенствование процесса ведет научная школа БАТУ (Минск) под

руководством проф. Г.Ф. Бетеня.

Основные операции наплавки намораживанием из расплава – подготовка присадочного материала и восстанавливаемой поверхности, погружение заготовки в расплав, выдержка, извлечение из расплава и охлаждение.

Присадочный материал (сплав Сормайт №1, смеси КБХ и ФБХ-6-2, псевдосплавы ПС-14-60, ПС-14-80 и др.) нагревают в индукционных печах

до температуры, превосходящей на 30...50 °С температуру его плавления. Применяют тигли из графита или огнеупорного материала на основе нитридов бора и кремния. Выгоранию легирующих элементов препятствует

108

слой расплавленного флюса АН-348А на поверхности присадочного материала.

Невосстанавливаемые поверхности заготовки, соприкасающиеся с рас-

плавом, защищают нанесением на них тонкого слоя меловой обмазки. На восстанавливаемые поверхности последовательно наносят слои водного раствора жидкого стекла и порошкообразного флюса, состоящего на 4 % (по массе) из буры и 60 % борного ангидрида. Заготовку помещают в высокочастотный индуктор для активации наплавляемой поверхности при температуре 850...900 °С. Процесс активации протекает в течение 10...12 с, при этом флюс плавится, очищает поверхность от оксидов и защищает ее от последующего окисления.

Нагретую заготовку погружают в расплав. Детали выдерживают в расплаве в течение 0,8...1,2 с. За это время на поверхности заготовки затвер-

девает слой сплава толщиной 2,5...3,0 мм. Затем деталь охлаждают на воз-

духе.

На качество и толщину наплавленного металла влияют температура за-

готовки и расплава и продолжительность их контактирования.

Наплавка намораживанием обеспечивает повышение износостойкости

восстанавливаемых элементов за счет придания их материалу необходи-

мой текстуры. Износостойкость текстурированных поликристаллических материалов анизотропная. Наибольшая износостойкость наблюдается при трении перпендикулярно к главным осям карбидной фазы. Последнее обеспечивается направленным отводом тепла при кристаллизации материала.

Наличие в наплавочных материалах хрома и углерода способствует об-

разованию карбидов хрома, микротвердость которых в 1,3...1,5 раза выше

микротвердости кварца (α-SiO2). Такие структурные составляющие в на-

плавленном покрытии и их текстурная направленность снижают интенсив-

ность абразивного изнашивания.

Разновидностью способа является нанесение покрытия погружением

разогретой детали в порошковую шихту. Температура нагрева детали в

этом случае превышает температуру плавления металлической шихты.

Частицы шихты в процессе контакта с деталью расплавляются, а образо-

вавшийся расплав под действием молекулярных сил удерживается на поверхности детали и кристаллизуется на ней, образуя покрытие. Применение процесса уменьшает время пребывания наносимого материала в расплавленном состоянии, что позволяет сохранить его наследственные свойства. Толщину покрытия регулируют температурой нагрева детали.

109

4. ВОССТАНОВЛЕНИЕ И УПРОЧНЕНИЕ ДЕТАЛЕЙ НАПЫЛЕНИЕМ

4.1. Классификация способов напыления

Напыление (ГОСТ 28076–89) – это способ получения покрытий из нагретых и распыленных частиц, получаемых в результате газотермического

диспергирования исходного напыляемого материала покрытия с использо-

ванием транспортирующей среды, при соударении которых с основой или подслоем ранее напыленного материала происходит их соединение посредством сварки, химического или механического сцепления. Газотермическое диспергирование производится непосредственно в процессе напыления.

Газотермическое напыление представляет собой совокупность самостоятельно проводимых технологических способов, функциональная зада-

ча которых заключается в образовании требуемого технологического по-

крытия как средства упрочнения обрабатываемой поверхности конструкционного материала, т.е. производстве упрочняющего покрытия, которое позволяет повышать сопротивляемость основы защищаемого конструкци-

онного материала разрушению определенного вида. Упрочнение в таком

случае носит целенаправленный характер, при котором становится целесо-

образным использование достижений высоких технологий. Прагматика га-

зотермического упрочнения определяет функциональную номинацию та-

ких покрытий.

Упрочняющее назначение газотермических покрытий имеет многоце-

левой характер. Особенностью таких покрытий является не только их видовое многообразие, но и результат совокупного взаимодействия трех ос-

новных физических факторов газотермического напыления:

1.Вещества напыляемого материала.

2.Энергетического способа газотермического диспергирования напыляемого материала.

3.Восприимчивости основы к сцеплению с диспергированными частицами напыляемого материала при определенном состоянии их агрегатно-

фазовых превращений.

В зависимости от характера сочетаний этих трех факторов и функционального назначения все газотермические покрытия имеют следующую видовую (эксплуатационную) классификацию (ГОСТ 28076–89):

антиадгезионное – износостойкое газотермическое покрытие, снижающее склонность контактирующих поверхностей к адгезионному взаи-

модействию или схватыванию;

антифрикционное – износостойкое газотермическое покрытие, понижающее коэффициент трения в рабочей паре трения;

110