2327

.pdf

нительно дробится потоками воздуха, перетекающего из рабочего цилиндра в камеру, и при обратном прохождении газов из камеры сгорания.

Эффективность распыливания топлива повышается с увеличением числа оборотов двигателя.

Качество распыливания топлива определяют тонкостью и однород& ностью, дальнобойностью и углом конуса струи, а также относительным распределением топлива по длине и в поперечном сечении струи.

Тонкость распыливания топлива оценивается средним диаметром капли. Чем меньше диаметр, тем тоньше распыливание. Однородность распыливания определяется пределами изменения величины диаметра капель: чем меньше разница между наибольшим и наименьшим диаметрами капель в струе, тем однороднее распыливание.

Под дальнобойностью струи понимается глубина проникновения конца струи в толщу воздуха в зависимости от времени.

Углом конуса называют угол между касательными к контуру струи, сходящимися у сопла форсунки.

Форма и характер разрушения струи в процессе проникновения ее в камеру сгорания зависят от давления впрыска, противодавления, т.е. плотности среды, в которую впрыскивается топливо, скорости вращения кулачкового вала, вязкости топлива и конструкции сопла.

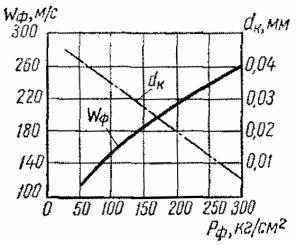

Давлением впрыска называется давление топлива перед сопловым отверстием в момент впрыска. Величина давления впрыска зависит от величины давления начала отрыва иглы форсунки, т.е. от регулировки форсунки и скоростного режима. С повышением давления впрыска увеличивается скорость истечения топлива и уменьшается средний диаметр капель (рис. 4.3).

Рис. 4.3. График зависимости скорости движения переднего фронта факела Wф и диаметра капель топлива dк от давления впрыска Рф.

111

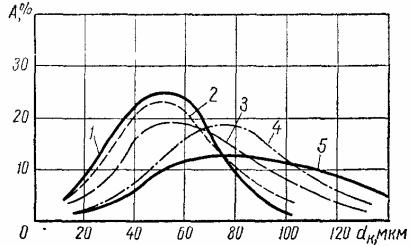

Распределение капель разного размера в струе топлива зависит от перепада давления (рис. 4.4). По оси абсцисс отложен средний диаметр капель dк, по оси ординат – отношение объема капель одинакового диаметра А к объему всех капель в этой части струи, %. Чем выше перепад давлений, тем меньше диаметр капель и тем однороднее распыливание. При уменьшении перепада давлений средний диаметр капель возрастает, ухудшается однородность распыливания и повы& шается дальнобойность струи. Особенно большое значение эти факто& ры имеют для двигателей непосредственного впрыска. Для двигателей вихрекамерного смесеобразования их влияние сказывается в меньшей степени, так как качество смесеобразования улучшается благодаря воздушным вихрям.

Рис. 4.4. График распределения капель топлива среднего диаметра dк

вструе при перепаде давления:

1 – 400 кГ/см2; 2 – 292 кГ/см2; 3 – 160 кГ/см2; 4 – 62,5 кГ/см2, 5 31,6 кГ/см2

Если у вихрекамерных двигателей дальнобойность струи мала, то топливо распределяется в небольшом объеме камеры сгорания и на ее периферии появляются зоны с избытком воздуха, в центре же камеры может быть его недостаток. Сгорание в этом случае будет перемещаться в такт расширению. При большой дальнобойности струи топливо попадает на стенки камеры сгорания и днище поршня, что для этого типа двигателей нежелательно.

Экономичность двигателя при этом ухудшается. Дальнобойность струи для каждого типа дизелей должна представлять собой опреде& ленную величину. Однако она не является постоянной, а зависит от да& вления впрыска, быстроходности двигателя, величины подачи топлива.

При увеличении давления впрыска возрастает перепад давления в сопле форсунки и в камере сгорания, что и приводит к увеличению дальнобойности факела распыленного топлива.

112

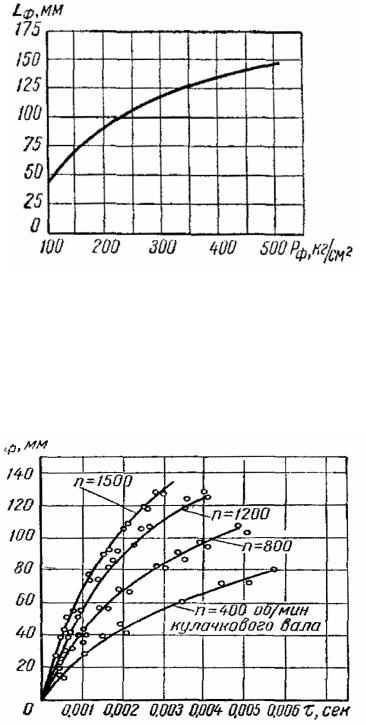

Зависимость дальнобойности факела от давления впрыска за время 0,0025 с при постоянном противодавлении показана на рис. 4.5. С уве& личением давления дальнобойность возрастает. При повышении скоро& сти вращения кулачкового вала топливного насоса увеличивается ско& рость движения плунжера, а это также способствует росту дально& бойности струи (рис. 4.6).

Рис. 4.5. График зависимости дальнобойности факела Lф от давления впрыска Рф

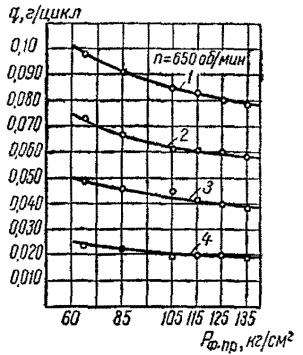

Давление начала впрыска оказывает влияние на момент начала и продолжительность впрыска, тонкость и однородность распыливания топлива и резкость отсечки. Подача топлива за цикл возрастает по мере снижения давления начала впрыска (рис. 4.7). В этом случае игла форсунки поднимается раньше и садится в гнездо позже.

Рис. 4.6. График зависимости дальнобойности факела Lф от скорости вращения кулачкового вала топливного насоса:

– время от начала впрыска

113

Рис. 4.7. График зависимости величины цикловой подачи топлива от давления начала впрыска топлива форсункой Рф.пр, кГ/см2, при положениях рейки насоса, соответствующих подаче топлива: 1 – 100 %; 2 – 75 %; 3 – 50 %; 4 – 25 %

Поздняя посадка вызывается значительным снижением давления конца впрыска при малом давлении начала впрыска. При снижении давления начала впрыска ухудшается запуск двигателя.

4.3.Особенности рабочего процесса дизеля

Впроцессе впрыска топливо поступает в камеру сгорания, в кото& рой находится сжатый воздух.

По конструкции камеры сгорания делятся на неразделенные – камеры непосредственного впрыска и разделенные – вихрекамерные и предкамерные.

Вдизелях непосредственного впрыска камера сгорания представляет собой пространство, ограниченное днищем поршня и пло& скостью головки. В этом пространстве топливо распыливается, смеши& вается с воздухом и сгорает. Завихрения, благодаря которым топливо надежно перемешивается с воздухом, получают за счет днища поршня и шторок на впускных клапанах. На двигателях непосредственного впрыска применяют многодырчатые форсунки. Количество сопловых отверстий, их сечение и направление струй топлива зависят от конструкции камеры сгорания. При высоком давлении впрыска 17–40 Мн/м2 (170400 кГ/см2)

114

топливо хорошо раздробляется и достаточно глубоко проникает в среду сжатого воздуха.

В дизелях с разделенными камерами пространство сжатия состоит из камеры в головке цилиндров (вихревой камеры или предкамеры) и камеры над поршнем (основной), которые соединены между собой одним или несколькими отверстиями. В процессе сжатия и сгорания газы перетекают из надпоршневого пространства (основной камеры) в дополнительную камеру, а из нее – в основную. Благодаря этому то& пливо интенсивно смешивается с воздухом. Поэтому топливо в двигате& лях с разделенными камерами впрыскивается при давлении 10–14 МПа (100–140 кГ/см2). Для этого используют штифтовые или бесштифто& вые форсунки.

Давление впрыска в зависимости от конструкции двигателя составляет 17 20 МПа (170–200 кГ/см2).

Таким образом, протекание процесса смесеобразования зависит от типа камеры сгорания, конструктивных особенностей двигателя и топливной аппаратуры. Однако общий принцип работы дизеля сохраняется.

Жидкое топливо поступает в камеру сгорания, в которой находится воздух, сжатый до 3,5–4 МПа (35–40 кГ/см2) и нагретый до 600–700 С. Топливо в камере сгорания быстро нагревается и испаряется. На испа& рение расходуется тепло, равное по величине скрытой теплоте парооб& разования. Поглощение тепла приводит к охлаждению воздуха, окру& жающего частицы топлива. Для нагрева этого воздуха и повышения температуры паров топлива до температуры самовоспламенения требуется некоторый промежуток времени. Поэтому топливо воспла& меняется не сразу после поступления в камеру сгорания, а спустя неко& торый период времени, называемый периодом задержки воспламенения. Он представляет собой промежуток времени от момента начала посту& пления топлива в камеру сгорания до момента самовоспламенения. После воспламенения отдельных частичек топлива ускоряется процесс его окисления, увеличивается выделение тепла и повышается давление в камере сгорания. При этом усиливается контакт между топливом и воз& духом и процесс горения развивается более интенсивно. В дальнейшем топливо испаряется благодаря теплу, выделяющемуся при горении.

Температура самовоспламенения зависит от давления в камере сгорания, количества и момента поступления последующих порций топлива, интенсивности рассеивания тепла путем конвекции и тепло& проводности, от качества топлива и др. При установившемся горении поступающие в камеру частички топлива немедленно воспламеняются. Скорость горения при этом зависит от скорости движения капель в

115

камере, т.е. от скорости подвода воздуха, богатого кислородом, к топливу и от скорости отвода продуктов сгорания.

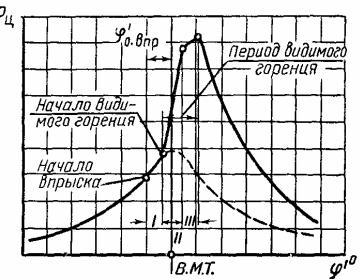

Процесс сгорания обычно рассматривают как процесс выделения тепла при изменении давления в цилиндре. Его записывают в виде индикаторной диаграммы, по которой судят о протекании рабочего процесса, при этом процесс условно делят на 3 фазы. Первая фаза I (рис. 4.8) – период задержки воспламенения, вторая – II – период бы& строго сгорания, третья – III – период замедленного сгорания.

Рис. 4.8. Индикаторная диаграмма дизеля: I, II и III – фазы процесса сгорания топлива; о.впр – угол опережения впрыска топлива

Первая фаза процесса сгорания. Она включает в себя период с начала поступления топлива в камеру сгорания до момента образо& вания первых очагов пламени. На индикаторной диаграмме в течение этой фазы не наблюдается заметных изменений в протекании линии сжатия: давление в цилиндре продолжает увеличиваться так, как будто топливо не начало поступать в него. При этом количество топлива, впрыснутое в цилиндр за указанный период времени, слишком мало, чтобы охладить сжимающиеся газы и снизить давление в цилиндре.

При увеличении продолжительности первой фазы в камере сгорания к моменту воспламенения накапливается значительное количество топлива, сгорание которого, как было ранее сказано, ведет к жесткой работе двигателя.

Период задержки воспламенения должен быть определенной постоянной величины. Однако условия работы двигателя не остаются постоянными, а изменяются в зависимости от температуры воздуха, поступающего в цилиндр, интенсивности и направления вихревых дви& жений воздуха в камере сгорания, химического состава топлива, угла опе& режения впрыска, давления впрыска, тонкости распыливания, коли& чества впрыскиваемого топлива (нагрузки), оборотов двигателя и др.

116

Подогрев воздуха, поступающего в цилиндр, повышает его темпе& ратуру к моменту поступления топлива, интенсивные вихревые дви& жения воздуха в камере сгорания улучшают перемешивание топлива с воздухом, увеличивают теплообмен между ними, способствуют более полному использованию кислорода. Благодаря этим условиям период задержки воспламенения сокращается. Однако при низких степенях сжатия сильные вихревые движения могут привести к тому, что теплоотдача через стенки камеры сгорания увеличится, и период задержки воспламенения возрастет из&за снижения температуры смеси.

Химический состав топлива оказывает большое влияние на повышение давления в камере сгорания и на продолжительность периода задержки воспламенения.

Лучшим дизельным топливом с точки зрения величины периода задержки воспламенения являются топлива парафинового ряда. Они обладают слабой связью углеродистых атомов и в случае применения такого топлива продолжительность периода задержки воспламенения будет наименьшей.

Однако окончательно судить о соответствии топлива требованиям, предъявляемым для использования в данном двигателе, можно только по результатам моторных испытаний.

Угол опережения впрыска представляет собой угол, на который кривошип коленчатого вала дизеля не доходит до в.м.т. в момент начала впрыска топлива. Для каждой конструкции дизеля наивыгод& нейшее значение угла опережения впрыска зависит от способа смесеобразования, степени сжатия, литража двигателя, характеристики подачи топлива, быстроходности двигателя. В каждом конкретном случае его оптимальную величину подбирают экспериментальным путем. При увеличении угла опережения впрыска топливо, поступаю& щее в камеру сгорания, попадает в более холодную среду с низким давлением, а следовательно, и с меньшей объемной концентрацией кислорода. Воспламенение топлива вследствие этого задерживается, а продолжительность первой фазы возрастает. В цилиндре накапливает& ся значительное количество топлива, которое сгорает до прихода поршня в в.м.т., при этом возрастает жесткость работы двигателя.

При поздней подаче топлива (после прохождения поршнем в.м.т.), хотя температура сжатого воздуха и благоприятна для воспламенения, вследствие движения поршня вниз давление быстро снижается, поэто& му воспламенение топлива задерживается и продолжительность пер& вой фазы возрастает, хотя и менее интенсивно, чем при увеличении угла опережения впрыска. Сгорание в этом случае протекает вяло и экономичность двигателя ухудшается.

Давление начала впрыска для каждого двигателя устанавливают определенной величины. Увеличение давления начала впрыска

117

приводит к дополнительному запаздыванию начала впрыска. Игла форсунки в конце впрыска садится в гнездо при более высоком давлении топлива. Конец впрыска получается резче, а общая продол& жительность впрыска короче. При этом увеличивается дальнобойность струи и улучшается качество распыливания топлива. Поэтому топливо лучше перемешивается с воздухом и продолжительность периода задержки воспламенения сокращается. Однако величина давления начала впрыска не должна превосходить определенного, установлен& ного для каждого двигателя значения. При высоком давлении энергия струи топлива достигает таких размеров, что она, проникая через толщу сжатого воздуха, попадает на стенки камеры и охлаждается (сказанное не относится к двигателям с пленочным распыливанием). Вследствие этого увеличивается период задержки воспламенения и ухудшается экономичность двигателя.

При снижении давления начала впрыска начальная скорость истечения топлива, выходящего из форсунки, уменьшается. Качество распыливания топлива и смесеобразования ухудшается. Снижение давления до определенного предела позволяет получить достаточное количество капель малого размера для своевременного воспламенения топлива, поэтому период задержки воспламенения практически не возрастает. Однако значительное снижение давления начала впрыска ведет к ухудшению рабочего процесса двигателя.

Нагрузка двигателя оказывает влияние на продолжительность первой фазы вследствие изменения количества топлива, поступающего в цилиндр. Увеличение нагрузки сопровождается большей подачей топлива за цикл. Тепловая напряженность двигателя повышается, улучшаются условия для подготовки рабочей смеси и поэтому сокра& щается период задержки воспламенения. Следовательно, продолжи& тельность первой фазы с увеличением нагрузки уменьшается.

Изменение скорости вращения коленчатого вала двигателя приводит к изменению угла опережения, давления и продолжитель& ности впрыска, тонкости распыливания. Все эти факторы вызывают изменение периода задержки воспламенения. На его величину также оказывает влияние интенсивность турбулентного движения воздуха.

Вторая фаза процесса сгорания включает в себя период с момента появления первых очагов пламени до охвата пламенем всего объема камеры сгорания. В этой фазе резко повышается давление. Характер протекания второй фазы зависит от продолжительности первой, от однородности и вихревого движения смеси, скорости подачи топлива. Чем длительнее первая фаза, тем выше скорость сгорания и жестче работа двигателя.

Неоднородность рабочей смеси уменьшает скорость распростране& ния пламени. Процесс протекает более продолжительное время и его

118

эффективность снижается. Усиление вихревых движений в камере улучшает качество смесеобразования и процесс сгорания. Возрастание скорости подачи топлива благоприятно сказывается на протекании рабочего процесса. Желательно, чтобы скорость впрыска возрастала непрерывно. Увеличение давления впрыска ускоряет процесс сгорания, что объясняется улучшением тонкости распыливания, увеличением дальнобойности и улучшением равномерности распределения топлива в камере сгорания.

Третья фаза процесса сгорания характеризуется более высоким давлением и температурой. Благодаря этому сокращается продолжи& тельность периода задержки воспламенения топлива, которое продол& жает поступать в цилиндр. Однако к концу этого периода уменьшается концентрация кислорода в камере и возрастает время задержки воспламенения топлива, выходящего из форсунки. Для улучшения сгорания топлива и сокращения продолжительности третьей фазы может быть использована дальнобойность струи. Струя, обладающая большей дальнобойностью, глубже проникает в толщу сжатого газа и попадает в зоны с большей концентрацией кислорода. Увеличения дальнобойности струи достигают повышением давления впрыска.

Требования, предъявляемые к дизельной топливоподающей аппаратуре

Основные требования, которые предъявляются к топливоподаю& щей аппаратуре:

1.Создавать высокое давление в системе топливоподачи.

2.Впрыскиваемое топливо должно преодолеть сопротивление сжа того воздуха и проникнуть в глубь камеры сгорания, раздробившись при этом на мельчайшие частички. Крупные капли полностью не сгорают и образуют нагар на стенках камеры и на днище поршня. Поэтому топливо должно подаваться под высоким давлением, обеспечивающим хорошее распыливание. Наивыгоднейшая величина давления впрыска, которая должна поддерживаться в процессе эксплуатации, зависит от конструкции двигателя.

3.Отмеривать (дозировать) порции топлива, соответствующие нагрузке дизеля. Топливная аппаратура должна подавать такое коли& чество топлива, которое соответствовало бы нагрузке дизеля на любом заданном скоростном режиме.

В тракторных дизелях за один впрыск на режиме номинальной мощности подается от 0,060 до 0,220 см3 топлива. У дизелей одинако& вого типа подача тем выше, чем больше рабочий объем цилиндра. На режиме холостого хода подача за цикл уменьшается в 3&4 раза.

119

4.Подавать топливо в камеру сгорания в определенный момент.

Момент впрыска топлива оказывает большое влияние на процесс воспламенения и сгорания; от него в значительной степени зависят такие важные показатели, как период задержки воспламенения, ско& рость нарастания давления, максимальное давление сгорания, полнота сгорания топлива и другие показатели, оказывающие влияние на мощность, экономичность и долговечность дизеля.

Момент начала впрыска топлива в цилиндр двигателя определяется величиной угла опережения впрыска, который, в свою очередь, зависит от угла опережения подачи топлива. Угол, на который не доходит кривошип коленчатого вала дизеля до в.м.т. в момент начала выхода топлива из штуцера топливного насоса, называется углом опережения подачи топлива.

Величину угла опережения впрыска устанавливают в зависимости от продолжительности периода задержки воспламенения топлива. Чем больше этот период, тем раньше следует подавать топливо в цилиндры

итем больше должен быть угол опережения впрыска.

5.Подавать топливо в течение заданного промежутка времени с определенной интенсивностью. Энергия, заключенная в топливе, наиболее полно преобразуется в полезную работу дизеля в том случае, если сгорание происходит в тот момент, когда поршень двигателя находится около в.м.т. Объем пространства сгорания при этом будет минимальным, давление в камере наибольшим, а потери тепла, уходя& щего через стенки камеры сжатия, наименьшими.

6.Обеспечивать одинаковую подачу топлива во все цилиндры дизеля при любой нагрузке. Дизель может работать устойчиво, экономично и долговечно в том случае, если топливо поступает во все цилиндры через равные промежутки времени, с одинаковой интенсивностью, в наивыгод& нейший момент. Топливоподающая аппаратура должна быть сконструи& рована и отрегулирована так, чтобы процесс впрыска топлива во все цилиндры при любых нагрузках протекал одинаково. Отклонение в величине подачи по цилиндрам нарушает равномерность вращения коленчатого вала и снижает экономичность.

7.Обеспечивать одинаковые углы опережения впрыска и равно мерную подачу топлива в каждый цилиндр.

8.Хорошо распыливать и равномерно распределять топливо по объему камеры сгорания. Переход топлива из жидкого состояния в парообразное осуществляется в камере сгорания за очень малый отрезок времени, исчисляемый тысячными долями секунды. Поэтому для нормальной работы дизеля недостаточно только подать топливо в цилиндр в нужный момент и с определенной интенсивностью. Необхо& димо еще его достаточно тонко распылить и равномерно распределить по объему камеры сгорания. Топливо сгорает тем полнее и быстрее, чем

120