2314

.pdf

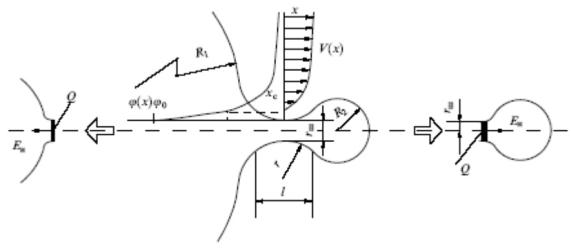

Рис. 2.2. Схема изменения поверхностного потенциала, напряженности и локального заряда при расщеплении кавитационного пузырька [129, 204]

Расщепление кавитационных пузырьков сопровождается отрывом осколочного пузырька (рис. 2.2). Под действием потока жидкости в движение относительно поверхности раздела фаз вовлекается не весь двойной ионный слой, а лишь некоторая его часть с координатой х > хс (хс – граница скольжения). Электрокинетический потенциал является потенциалом поверхности с координатой х = хс, причем при х < хс заряды остаются у поверхности жидкости. Заряд на поверхности шейки расщепляющегося кавитационного пузырька в момент ее разрыва сорбируется на небольшом пятне, радиус которого приблизительно равен радиусу шейки rш. В момент расщепления кавитационного пузырька нескомпенсированный электрический заряд на шейке делится пополам между двумя фрагментами (рис. 2.2). Проведенные в работе [130] расчеты показали, что заряд «пятна» на кавитационном пузырьке составляет 8,5·10-14 Кл, локальная плотность заряда, отнесенная к сечению шейки, 2,8·10-2 Кл/м2. Для типичных параметров кавитационных пузырьков в воде при 20 кГц напряженность электрического поля составляет Ен = 1,5·109 В/м, что на много порядков превышает критическую (Ekr = 3·106 В/м при нормальных условиях).

Предложенная Маргулисом модель образования электрического заряда на поверхности кавитационного пузырька и его электрического пробоя позволяет объяснить люминесценцию, эффект тушения и другие экспериментальные факты, которые сложно объяснить в рамках тепловой теории. В соответствии с этой моделью протекание химических процессов в водной среде при воздействии акустического поля объясняется следующим образом. Первичные элементарные процессы в кавитационном пузырьке приводят, в конечном счете, к образованию в ультразвуковом поле радикалов Нº и ОНº (так же, как при радиолизе водных растворов). Радикалы частично рекомбинируют, и после попадания в жидкую фазу реагируют с растворенными веществами по косвенному механизму. Независимо от

41

состава озвучиваемого водного раствора, химические превращения определяют всего два компонента – проникающие в полость растворенные газы

ипары воды. Если исходить из того, что в звукохимических реакциях основную роль играют механизмы, связанные с возникновением электрических микроразрядов, то при кавитации молекулы воды переходят в метастабильное состояние. Они могут либо распадаться на радикалы Нº и ОНº, либо передавать энергию возбуждения другим молекулам, либо реагировать с растворенным веществом. Таким образом, процессы, происходящие в кавитационном пузырьке, сводятся к возбуждению и ионизации молекул воды.

Согласно гипотезе Э.А. Маргулиса инициирование и протекание ЗХР связано с электрическим пробоем внутри кавитационного пузырька, и образованием различных ионов. Естественно, эти явления будут сопровождаться ионно-молекулярными реакциями, т.е. элементарными реакциями, происходящими при столкновении ионов с нейтральными молекулами. При наличии в среде нейтральных молекул, с которыми возможна экзотермическая реакция, ион реагирует с ними практически при первом соударении. В большинстве газовых сред ион, образованный отрывом электрона от молекулы или присоединением электрона к молекуле, находит партнера для экзотермической реакции. Поэтому молекулы (свободные радикалы, ион-радикалы), активизированные в результате действия электрического разряда или воздействия больших температур и давлений, не могут взаимодействовать только с определенными “нужными” для экспериментатора типами молекул. Они способны взаимодействовать как с молекулами растворителя, так и с молекулами целевого продукта или друг с другом. Это приведет к низкой селективности реакций.

Особенно трудно поддаются объяснению такие реакции, которые протекают в присутствии ПАВ или межфазных катализаторов. Молекулы ПАВ стремятся скапливаться на поверхности раздела фаз. Поэтому на стенках кавитационного пузырька будут находиться именно эти молекулы,

ивелика вероятность столкновения их с активными частицами (радикалами, ион-радикалами). По указанной причине взаимодействие ПАВ с активированными частицами более предпочтительно, чем с другими молекулами, находящимися в реакционной массе.

Влияние полярности жидкости на ЗХР отмечено во многих работах [299, 302, 304], однако механизм этого влияния до настоящего времени неясен. Анализ результатов исследований более чем 200 ЗХР различных типов, приведенных литературе, а также выводы по результатам собственных экспериментальных работ, позволили нам предложить новую гипотезу природы ЗХР, в основе которой лежат представления о кавитационном пузырьке как о динамической физикохимической системе, в которой важнейшую роль играют поляризационные процессы в жидкой среде.

42

Рассмотрим процесс сжатия кавитационного пузырька с учетом поляризационных явлений и конечной скорости переориентировки дипольных молекул. Смородовым Е.А. [204] экспериментально доказано, что характерное время конечной стадии сжатия кавитационного пузырька составляет по порядку величины 10-6-10-7 с. При этом скорость движения стенки пузырька достигает 500-1500 м/с, а минимальный радиус не превышает

0,5 мкм.

Высокая скорость сжатия, малые пространственные масштабы и малые характерные времена процессов позволяют предположить, что при сжатии кавитационного пузырька должны играть существенную роль релаксационные процессы в жидкости. Можно предположить, что высокая химическая эффективность кавитации в полярных жидкостях обусловлена относительно медленными процессами ориентационной релаксации дипольных молекул. Это приводит к появлению у молекулы некоторой избыточной энергии. Возникает локальная термодинамическая неравновесность вблизи сжимающегося пузырька, а избыточная потенциальная энергия молекулы способствует снижению активационного барьера химической реакции.

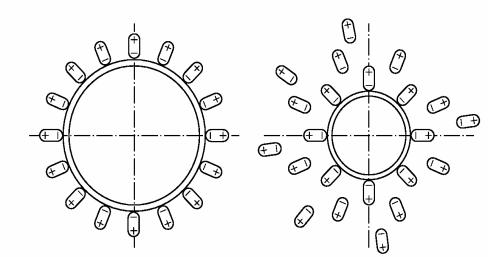

Рис. 2.3. Механизм образования «виртуального» заряда пузырька.

В левой части рисунка пузырек неподвижен, в правой – быстро сжимается. «Виртуальный» заряд пузырька равен реальному заряду, который необходимо сообщить проводящей сфере, чтобы ориентация диполей не изменилась

Качественно картину возникновения локальной неравновесности можно представить следующим образом. Дипольные молекулы в поверхностном слое вблизи стенки неподвижного пузырька находятся в ориентированном состоянии, направление дипольного момента которых зависит от соотношения сил межмолекулярного взаимодействия жидкость-жидкость и жидкость-газ (рис. 2.3, левый рисунок). Двойной электрический слой, образующийся при этом, находится в термодинамическом равновесии с

43

окружением. Поэтому его энергия не может оказывать влияния на скорость химических реакций.

При сжатии пузырька площадь его поверхности уменьшается, и число ориентированных молекул в поверхностном слое (значит, и заряд) также снижается. Однако так происходит лишь до достижения скорости сжатия некоторого предела. При высоких скоростях сжатия молекулы, вытесненные из поверхностного слоя, «не успевают» переориентироваться, и в окрестности пузырька образуется уже не слой, а облако из ориентированных молекул (рис. 2.3, справа).

Скорость переориентировки диполей количественно характеризуется временем ориентационной релаксации. Оценим время релаксации для некоторых жидкостей по формуле Дебая:

|

4 a2 |

, |

(2.21) |

|

kT |

||||

|

|

|

где η – коэффициент динамической вязкости жидкости; а – радиус моле-

кулы; k – постоянная Больцмана; Т – температура жидкости.

Расчет τ для воды (η = 1 Пуаз, а = 10-9 м, Т = 273 К) дает τ = 10-8-10-9 с, что сопоставимо с характерным временем конечной стадии схлопывания пузырька. Для более вязких жидкостей, таких как глицерин и этиленгликоль, время ориентационной релаксации молекул составляет уже τ= 10-5-10-6 с, что по порядку величины близко к периоду ультразвуковых колебаний, возбуждающих кавитацию. Поэтому очевидно, что неравновесное состояние диполей в балансе энергии при сжатии пузырька нельзя не учитывать. Заметим также, что формула Дебая (2.21) не учитывает образование дипольных молекулярных кластеров, что существенно снижает величину τ.

Согласно предлагаемому механизму ЗХР и проведенным количественным оценкам, на способность жидкостей к ЗХР оказывают влияние следующие факторы:

1.Наличие и величина собственного дипольного момента молекулы.

Время релаксации наведенного (электронного или ионного) дипольного момента слишком мало для предложенного механизма (~10-11…10-15 с).

2.Подвижность молекулы. Время релаксации более массивной и протяженной молекулы больше, поэтому рассмотренный механизм для нее легче осуществим. Заметим, что подвижность молекулы зависит и от других факторов – температуры, взаимодействия с соседними молекулами, вязкости и пр.

3.Начальный заряд пузырька, а значит, и вид газа (или пара жидкости), его заполняющего. Следует заметить, что электростатическая энергия диполей появляется за счет кинетической энергии жидкости при сжатии пузырька. Таким образом, имеются два конкурирующих процесса – увеличение энергии диполей снижает скорость сжатия, а это ведет к

44

увеличению влияния релаксационных эффектов, т.е. тормозит нарастание энергии диполей.

До сих пор рассматривались только факторы, способствующие протеканию реакции. При кавитации в одной жидкости, например воде, указанные процессы могут лишь привести к расщеплению молекулы на радикалы Н и ОН, которые снова рекомбинируют в Н2О. Для химической реакции необходимы как минимум, два вещества. Возможны три случая

[204]:

–смешивающиеся (растворимые) жидкости (гомогенная среда);

–несмешивающиеся жидкости (гетерогенная среда);

–плохо растворимые жидкости.

Отсюда видно принципиальное отличие общепринятого в настоящее время механизма протекания высокоэнергетичных процессов при кавитации от того, которое следует из предложенной модели. Оно заключается в том, что энергия акустического поля концентрируется не в виде энергии сжатого в пузырьке газа, а в виде энергии электрического поля ориентированных дипольных молекул. Следовательно, высокоэнергетичные процессы происходят не в газовой фазе, а в жидкой, в непосредственной близости от пузырька. Поэтому даже в случае чисто вакуумного пузырька должны проявляться эффекты акустической кавитации.

45

3. МАГНИТНЫЙ СПОСОБ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ВЕЩЕСТВО

3.1.Существующие способы магнитной обработки воды

иводосодержащих систем

Обработка воды при помощи магнитных полей в настоящее время производится на различных конструкциях магнитных аппаратов. Известные способы магнитной обработки воды и водосодержащих систем, применяемые в промышленности, или исследуемые на стадии научных разработок сводятся к действию:

–электромагнитов;

–импульсных магнитных полей;

–смешанных полей в сочетании с ультразвуком;

–постоянных магнитов.

В настоящее время выпускают два типа приборов для магнитной обработки воды – с постоянными магнитами и электромагнитами.

Существуют отличия между устройствами магнитной обработки воды на постоянных магнитах и электромагнитах.

Первый тип устройств конструктивно проще, дешевле в эксплуатации (избавляет от затрат на электропитание), может применяться во взрывоопасных местах. Электромагниты используются главным образом для больших протоков, их основное преимущество – в возможности работы при высоких температурах.

3.2. Обработка полем, созданным электромагнитом

Электромагнит – устройство, создающее магнитное поле при прохождении электрического тока. Обычно электромагнит состоит из обмотки и ферромагнитного сердечника, который приобретает свойства магнита при прохождении по обмотке тока. В электромагнитах, предназначенных, прежде всего, для создания механического усилия также присутствует якорь (подвижная часть магнитопровода), передающий усилие. Обмотки электромагнитов изготовляют из изолированного алюминиевого или медного провода, хотя есть и сверхпроводящие электромагниты. Магнитопроводы изготовляют из магнитно-мягких материалов – обычно из электротехнической или качественной конструкционной стали, литой стали и чугуна, железоникелевых и железокобальтовых сплавов. Для снижения потерь на вихревые токи магнитопроводы выполняют из набора листов.

Характерные поля электромагнитов 1,5-2 Тл определяются резким спадом магнитной проницаемости при больших значениях магнитного поля. В конце XX в. появились зарубежные и отечественные аппараты для обработки воды электромагнитными волнами с диапазоном применяемых частот 1-10 кГц [146].

46

Электромагнитное поле – это фундаментальное физическое поле, взаимодействующее с электрически заряженными телами, представимое как совокупность электрического и магнитного полей, которые могут при определенных условиях порождать друг друга. Действие электромагнитного поля на заряженные тела описывается в классическом приближении посредством силы Лоренца.

Существуют различные варианты конструкций аппаратов для электромагнитной обработки водных систем. Магнитные аппараты применяются соленоидного, дипольного и квадрупольного типов. Данные системы работают в полях с магнитной индукцией до 2 Тл (слабые поля) и более 2 Тл (сильные поля) [126].

В аппаратах электромагниты располагают внутри корпуса или вне его (последнее предпочтительнее). Как правило, электромагниты питаются постоянным током (в основном используется безопасное напряжения), а выпрямитель для регулирования напряженности магнитного поля снабжается специальным устройством. Сами электромагнитные катушки защищают от воды диамагнитной рубашкой.

Механизм действия электромагнита на различные жидкости не зависит от конструкции аппарата: под действием электромагнитных волн бикарбонат кальция, содержащийся в исходной воде, переходит в нерастворимый карбонат кальция. При этом карбонат осаждается не на стенках труб и оборудования, а в объёме воды. Данный процесс описывается следующим уравнением:

Ca (HCO3)2 ↔CaCO3↓ + H2CO3. |

(3.1) |

Нестойкая угольная кислота электролитически диссоциирует. Она также склонна к образованию углекислого газа:

CO2 + H2 O↔ H2CO3 ↔H+ + HCO3-. |

(3.2) |

Избыток угольной кислоты смещает равновесие реакции влево, то есть приводит к повторному образованию бикарбоната кальция. На практике это означает, что в обработанной воде через несколько суток вновь образуется бикарбонат кальция (вода «теряет» свои свойства после электромагнитного воздействия).

Шведскими специалистами при изучении магнитной обработки водных сред опытным путем установлено:

–небольшое уменьшение величины рН воды за счет ее подкисления угольной кислотой.

Однако это уменьшение настолько мало, что не увеличивает риск коррозии;

–изменение электропроводности воды из-за уменьшения величины рН;

–уменьшение поверхностного натяжения (требуется меньше моющих средств) [146].

47

К достоинствам магнитной обработки воды электромагнитным полем можно отнести высокую производительность, удовлетворительное качество воды. К недостаткам же можно отнести большие энергозатраты, громоздкость конструкций (для создания магнитной индукции до 2 Тл в рабочей камере диаметром 2 м потребляемая электроэнергия составит 500 кВт.ч, а общая масса установки составляет порядка 400 т), необходимость высокопрофессионального обслуживания, опасные воздействия ЭМП на организм человека.

3.3. Обработка импульсным магнитным полем

Кроме устройств с электромагнитами применяются аппараты импульсного магнитного поля (ИМП). ИМП условно делятся на два класса: класс сильных и класс сверхсильных магнитных полей. В первом магнитное поле получается без разрушения и существенной деформации соленоида; его значение лежит в области до (5-7)·105 Э. Здесь используются главным образом геликоидальные соленоиды, выточенные из прочных материалов (бронзы, стали). Во втором соленоид либо сильно деформируется, либо полностью разрушается; диапазон получаемых с их помощью полей простирается в область свыше 106 Э. Соленоиды для сверхсильных полей – исключительно одновитковые. Они просты и дешевы в изготовлении. Увеличение мощности происходит за счет уменьшения длительности импульса (интервал t перемещается в область микросекунд). Но это одноразовые опыты, так как соленоиды разрушаются [61].

Обработку жидких сред ведут электромагнитным импульсным полем низкой частоты.

Известен способ обработки жидких сред импульсным электромагнитным полем с длительностью импульса 10-5 – 10-7 мкс и с мгновенной мощностью импульса 50-1000 МВт. Однако данный способ трудноосуществим в обычных промышленных условиях и является очень дорогим, так как предполагает использование мощных установок, вырабатывающих импульсы огромной мгновенной мощности.

Также известен способ безреагентной обработки водных систем с целью разрушения и удаления накипи в теплообменной аппаратуре и водогрейных котлоагрегатах. Способ заключается в комплексном воздействии на систему магнитного и акустического полей, при этом на воду, движущуюся в трубе, воздействуют импульсным локальным магнитным полем. Технический результат данного способа состоит в повышении эффективности очищения стенок ёмкостей и трубопроводов от накипи, уменьшении энергоёмкости процесса, создании условий для предотвращения её образования, упрощении устройства, реализующего способ, снижении его габаритов, обеспечении возможности использования на уже действующих водогрейных, газовых и теплообменных системах [153].

48

Аппараты по магнитной обработке водных сред ИМП в связи с множеством недостатков, и, несмотря на эффективность, редко внедряются в промышленность.

3.4. Комбинированная магнитная обработка

Наиболее малоизученной областью в водоподготовке и очистке воды является комбинированная обработка воды электромагнитным и постоянным магнитным полем. Небольшое количество публикаций на эту тему весьма обосновано, так как комбинированная магнитная обработка водных систем показывает высокие результаты в обработке воды, и все особенности технологического процесса являются ноу-хау патентообладателей. Комбинированная магнитная обработка водных систем достаточно прибыльное изобретение, так как все аппараты отличаются дороговизной.

Предложены комплексные подходы к обработке различных водных систем, которые могут быть широко использованы во всех отраслях промышленности, коммунальном и сельском хозяйстве. В основе технологии лежит взаимодействие вод, представляющих собой дисперсные системы с электрически заряженными частицами, с внешним электромагнитным полем. Кроме того, за счёт энергии соударений происходит дополнительная активация дисперсных систем.

Вэлектромагнитном аппарате ЭМА-50, созданном авторами, совмещаются воздействие на вещество переменного и постоянного магнитного поля, а также механическое действие постоянных магнитов из гексаферрита бария, находящихся внутри рабочей камеры аппарата.

Впервой по ходу движения воды секции на сетке, находящейся в зоне генератора, способного генерировать электромагнитные поля напряжённостью 30-65 кА/м и частотой 50-100 Гц, помещены постоянные магниты эффективным диаметром 1-5 мм. Толщина слоя этих магнитов составляет 10-25 см (индукция до 0,1 Тл). Проходя через первую секцию, вода подвергаются активирующей обработке в переменном электромагнитном поле. Период активации занимает от 15 с до 5 мин при напряжённости 40-50 кА/м и частоте 50 Гц.

Затем вода непрерывным потоком подаётся во вторую секцию, где на фильтрующей подложке из пористой полимерной пленки (или ткани) расположен слой намагниченного до насыщения магнитного порошка гексаферрита бария толщиной 5-30 см. В процессе очистки генератор переменного электромагнитного поля периодически отключают от электрического напряжения.

Вэлектромагнитном фильтре происходит полная очистка воды от загрязнителей, которые в виде мелкодисперсного шлама осаждаются на магнитных телах (первая секция) и магнитном порошке (вторая секция).

49

Время нахождения воды в электромагнитном фильтре зависит от скорости её подачи и характера загрязнений. Расход электроэнергии на очистку 1 м3 воды составляет 1-7 кВт в зависимости от производительности аппарата.

Данная технология очистки опробована на многих объектах и во всех случаях содержание неорганических и органических загрязнителей, а также взвешенных веществ уменьшается до предельно допустимой концентрации [45].

3.5. Обработка постоянными магнитами

Достаточный эффект обработки воды может быть достигнут при незначительной магнитной индукции (до 0,2 Тл). Именно поэтому широкое применение находят магнитные фильтры с постоянными магнитами [45]. Магнит постоянный – [греч. Magnetis, от Magnetis Líthos, буквально – камень из Магнесии (древний город в Малой Азии, в котором были открыты залежи магнетита)], изделие определённой формы из жёсткого материала, способное сохранять высокую магнитную индукцию после устранения намагничивающего поля.

Свойства магнита определяются характеристиками размагничивающего участка петли магнитного гистерезиса материала магнита: чем выше остаточная индукция Br и коэрцитивная сила Hc, тем выше намагниченность и стабильность магнита. Характерные поля постоянных магнитов – до 1 Тл (10 кГс).

Для производства постоянных магнитов используются четыре основных класса материалов:

неодим-железо-бор (Nd-Fe-B); самарий-кобальт (SmCo);

альнико (Alnico);

керамические (ферриты).

Таблица 3 . 1 Основные характеристики материалов для постоянных магнитов

(данные усреднены)

|

Материал |

Hc, кА/м |

Br, Тл |

(BH)max, |

Дата первого |

|

103 Тл·м/А |

применения |

|||

Углеродистая сталь |

4 |

1 |

2 |

1880 |

|

Кобальтовая сталь |

19 |

0,92 |

7 |

1917 |

|

Сплав Fe – Ni – Al |

38 |

0,61 |

8,3 |

1933 |

|

Бариевый |

гексагональный |

143 |

0,2 |

7 |

1952 |

феррит |

|

|

|

|

|

Сплав Pt – Co |

342 |

0,65 |

75 |

1958 |

|

Соединение SmCo5 |

756 |

0,9 |

159 |

1968 |

|

50