2074

.pdfВ научно-исследовательской работе различают научные направления, проблемы и темы.

Научное направление – это исследование, в процессе которого решаются крупные задачи в определенной отрасли науки. Составной частью научного направления являются комплексные проблемы, проблемы, темы, вопросы.

Под проблемой понимают сложную научную задачу, которая охватывает значительную область исследования и имеет перспективное значение. Проблема состоит из ряда тем.

Комплексная проблема включат в себя несколько проблем. Полезность исследований в рамках комплексной проблемы или проблемы на первых порах можно определить только ориентировочно.

Тема – это научная задача, охватывающая определенную область научного исследования. Она базируется на отдельных научных вопросах. Под научными вопросами понимают мелкие научные задачи, являющиеся составной частью темы.

Проблема – крупная задача, связанная с открытием или решением комплекса научных задач, ускоряющих технический прогресс. Проблема отличается от простого вопроса тем, что ее нельзя решить путем преобразования имеющейся информации.

Правильная постановка и ясная формулировка новых научных проблем нередко имеют не меньшее значение, чем решение самих проблем. При этом требуется не только увидеть проблемную ситуацию, но и указать возможные способы и средства ее решения.

Возникновение проблемной ситуации в науке свидетельствует либо о противоречии между старыми теориями и вновь обнаруженными фактами, либо о недостаточной корректности и разработанности самой теории, либо о том и другом одновременно.

Проблемная ситуация – это противоречие, возникающее в процессе развития объективного мира, между знанием о потребностях общества в каких-либо практических или теоретических действиях и незнанием путей, средств, методов и способов для их овладения, чему, в свою очередь, препятствует отсутствие знаний законов, которыми приходится оперировать. На основании проблемной ситуации возникает проблема, в которой фиксируется противоречие между знанием о потребности человеческого общества в определенных теоретических и практических действиях и незнанием путей и средств их достижения. Если возникшее противоречие может разрешиться уже известными средствами, то речь идет о практической проблеме. Решение же научной проблемы приводит к получению нового знания.

Узловым пунктом любой проблемы является центральный вопрос, который связан с предложением о возможности открытия новой закономер-

51

ности (закона) или нового способа практического применения теории и который прямо нацелен на их выявление. Вокруг него группируются вопросы, обеспечивающие исследователя данными, позволяющими разрешить центральную проблему. Формирование основного вопроса, по сути дела, и означает постановку проблемы.

При разработке темы диссертации выдвигается конкретная цель исследования, например разработка методики, позволяющей совершенствовать технологические процессы, агрегаты и машины.

При выборе темы важно отличать реальные научные темы от мнимых, повторяющих уже решенные задачи или не имеющих экономического эффекта. Иногда новизна тем носит не научный, а инженерный характер. При этом получается патент, но не изучается теоретически объект исследования (процесс).

При выборе темы соискатель должен определить ее соответствие выбранной специальности по ее паспорту.

Цель исследований – получение практического результата (значения) для народного хозяйства. Промежуточные этапы – задачи исследования.

Она должна соответствовать наименованию темы диссертационной работы; иметь общую формулировку, направленную на получение положительного эффекта, а также уточнять, за счет чего получается указанный эффект.

Задачи исследований – сводятся, прежде всего, к выявлению наиболее существенных факторов, определяющих поведение объекта, и отысканию связей и зависимостей между данными факторами и внешне наблюдаемыми проявлениями непосредственно или косвенно. При постановке задач указывается перечень конкретных взаимосвязей, которые следует установить, а сущность подлежит раскрытию, и практических выводов, которые должны быть сделаны на их основе. К ним предъявляют требования конкретности; ограниченности количества (для кандидатской диссертации – трех-четырех задач, для докторской – 6...7); возможности реализации полученных решений.

Объект исследований – технологические или динамические процессы и явления, осуществляемые рабочими органами и изучаемые в работе.

Предмет исследований – закономерности, условия и режимы изучаемых процессов и явлений, например взаимодействие рабочих органов машин со средой.

Также указывается, в какие этапы исследования предполагается сделать основной научный вклад: в постановку проблемы, разработку или развитие познания предмета исследования, методологию решения проблемы, совершенствование технических средств исследования, анализ существующей практики.

52

Научную новизну могут представлять расчетно-теоретическое обоснование технологических процессов и их рабочих органов; способ или метод выполнения процесса или получения какого-либо результата; математические модели; аналитические зависимости; одно- и много-факторные уравнения; технико-технологические решения.

Практической ценностью работы является технический эффект от использования на производстве полученных результатов исследований. В качестве реализации результатов исследований указывается, где внедрены, используются или приняты к внедрению результаты полученных исследований.

Достоверность результатов работы подтверждается сравнительными исследованиями (испытаниями); протарированной контрольно-измеритель- ной аппаратурой; применением теоретических положений по планированию эксперимента и др.

Научными положениями и результатами могут быть теоретические обоснования рассматриваемого процесса и конструктивно-технологи- ческие параметры используемых для его осуществления рабочих органов.

Работа апробируется на научно-технических семинарах и конференциях, выставках, конкурсах и пр.

При осуществлении публикации исследований следует уделить внимание патентам и статьям в центральных журналах, а также написанию печатных работ без соавторов.

В процессе исследований в первую очередь анализируются: известные данные; методы исследования; объекты, использованные при исследовании предмета; история развития предмета исследований, позволяющая проследить существовавшие и существующие тенденции его развития в данной и других отраслях.

Необходимо выявление причин, требующих проведения исследований. Причинами могут быть появление новых объектов для изучения (новых технологий и машин, несовершенство в них отдельных процессов); проводимые ранее исследования выполнены не в полном объеме (упущены отдельные моменты); при ранее проведенном исследовании допущены принципиальные исходные ошибки; противоречия, существующие в различных литературных источниках по результатам исследований, а также между ними и практикой; ошибка в методе исследования (когда метод вносит погрешность в результаты исследований); отсутствие методов решения поставленной задачи; отсутствие в ранних исследованиях требуемой испытательной аппаратуры.

На базе исследований состояния вопроса проводится аналитический обзор литературных источников с указанием недостатков и положительных моментов существующих технологий, способов и устройств для реализации поставленных задач. Перечисляются наиболее известные

53

ученые, работающие в данной области. По результатам обзора составляется классификация исследуемых объектов. В ней должна просматриваться структура развития объектов и перспективность предлагаемого направления. Ставятся задачи исследований. При обосновании актуальности работы, кроме указания ее места, значения и важности в автотранспортном комплексе, указывается связь выбранного научного направления с планами научно-исследовательской работы научных учреждений, федеральными и региональными программами.

Результатом научной работы является разработка структурной, конструктивно-технологической или иной схемы устройства (способа) для выполнения технологического процесса, позволяющей реализовать поставленную задачу.

Следует не забывать, что основным объектом исследований является не конструкция устройства, а его технологический процесс. Реализация же технологического процесса производится рабочими органами, способными осуществить необходимые мероприятия в заданном порядке.

Дальнейшие исследования технологического процесса и параметров рабочих органов для его выполнения должны определить их конкретные параметры, позволяющие реализовать задачу с надлежащим качеством.

Выявленные в процессе исследований значения параметров должны быть обоснованы теоретически, проверены экспериментально и осуществлена проверка сходимости теоретических и экспериментальных результатов. Желательно, чтобы выбранные параметры были оптимальны (имели наилучшие качественные, количественные и энергетические показатели) либо при отсутствии возможности оптимизации имели рациональные значения. Полученные результаты должны быть подтверждены в процессе производственных испытаний экспериментального образца, выполненного в натуральную величину.

Все это должно быть заложено в методику исследований.

Методика исследований – совокупность способов и приемов решения задач, поставленных в исследованиях.

Решается вопрос о теоретическом или экспериментальном направлении исследования. Чаще всего применяют экспериментально–теоретические исследования, хотя иногда и ограничиваются и чисто экспериментальными.

Обосновывают методы исследования, которые будут использованы в теоретической и экспериментальной части для определения закономерностей, существующих в исследуемом процессе.

Метод – совокупность приемов или операций практического и теоретического познания и освоения действительности, подчиненных решению конкретной задачи.

54

Закон – с позиции материалистической диалектики – связь, существенная, устойчивая, общая, необходимая и повторяющаяся. В конкретных науках познаются не наиболее общие законы, а законы частные и отдельные закономерности, к которым чаще и сводится их изучение при производстве и эксплуатации автомобилей.

Проводится проверка соответствия методики поставленным задачам (с позиции их решения): соответствие современному уровню науки и техники; простота, ясность и доступность понимания и использования; возможность использования в конкретных условиях и отводимом интервале времени и средств.

В конце каждого проделанного этапа работы исследователем делаются выводы и даются рекомендации по результатам проведенных исследований и выполненному анализу полученных данных. Выводы отличаются тем, что в них указываются новые данные по рассматриваемой теме, побочным вопросам и практическая направленность; тщательностью и конкретностью, краткостью формулировки, без перегруженности указаниями причин и следствий, чрезмерным количеством цифрового материала; немногочисленностью.

Выводы – краткое изложение полученных результатов. В них даются ответы на поставленные задачи, а также на наиболее важные дополнительно поставленные вопросы; конкретные результаты (с указанием цифровых значений), которые могут быть использованы на практике, а также показатели технико-экономической эффективности; данные о месте, объеме и эффективности внедренных результатов; указания о дальнейших направлениях исследований и ожидаемых результатах. Количество выводов, как правило, соответствует числу поставленных задач, а каждый вывод отвечает на поставленную в работе задачу.

2.2. Понятие о теоретических исследованиях

Целью теоретических исследований является получение общих зависимостей и закономерностей, характерных для какого-то типа явлений, а также обобщение результатов экспериментальных данных и получение зависимостей, соответствующих конкретному процессу.

Теоретическое исследование опытных данных реализует ряд задач: обобщение результатов исследований и нахождение общих закономерностей путем обработки и интерпретации опытных данных; распространение результатов исследования на ряд подобных объектов без повторения всего объема исследований; изучение объекта, который недоступен для непосредственного исследования, используя макетирование и т.п.; повышение надежности экспериментального исследования объекта. Данные вопросы рассматриваются при составлении методики экспериментальных исследований и при обработке опытных данных.

55

Вразделе теоретических исследований основной задачей является описание аналитическими зависимостями изучаемого процесса или явления. Как правило, исследователь стремится получить математическую модель. Для этого используются положения, известные из фундаментальных и прикладных наук: теоретической механики, теплотехники, гидравлики, математики и др. То есть, пытаются свести (решить) поставленную задачу к более общей, изученной в фундаментальных или общих науках. Это дает возможностьвоспользоватьсямеханико-математическимаппаратомэтихнаук.

Втом случае, когда рассматриваемый процесс в общем виде уже был описан ранее, осуществляются введение и (или) уточнение численных или функциональных значений используемых коэффициентов, указывается влияние конкретных геометрических и кинематических параметров рабочих органов устройства на технологический процесс.

Теоретические исследования не только подтверждаются экспериментом и утверждаются им, но и направляют эксперимент по правильному пути, позволяя выбирать наиболее существенные факторы.

Теоретические исследования – это исследования, основанные на аксиомах, законах, постулатах и теоремах, то есть на тех логических построениях, которые явились результатом обобщения многовекового опыта.

Впроцессе исследований осуществляется разработка гипотезы, доведение

еедо предполагаемых зависимостей и, наконец, до математической модели. Ценностью данных исследований является резкое сокращение затрат времени и средств на их проведение.

Теоретические разработки не всегда выступают только в формульном (аналитическом) виде, но и как логические рассуждения, которые предполагают абстрагирование, идеализацию явления, выделение и рассмотрение главных факторов и взаимосвязей, выявление главных закономерностей и пренебрежение второстепенными.

Следует не забывать, что теоретические исследования являются не самоцелью, а служат для объяснения существующих реалий с целью сокращения времени и средств для поиска требуемых данных при реализации конкретной задачи. Они являются частью процесса познания (рис.2.4), и при их разработке проходят ряд этапов. На основании наблюдений за явлениями выдвигается предположение (гипотеза), которое должно подтвердиться экспериментом. Нередко в процессе исследований одни гипотезы отвергаются, а другие выдвигаются. В процессе сопоставления фактов со следствием, вытекающим из гипотезы, имея большую (достаточную) сходимость, она превращается в теорию.

Явление |

|

|

Наблюдение |

|

|

Гипотеза |

|

|

Эксперимент |

|

|

Теория |

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Рис.2.4. Схема выработки теории явления

56

В процессе последующих наблюдений выявляются новые факты и явления, не укладывающиеся в представление данной теории. Это заставляет выдвигать новые гипотезы и осуществлять их подтверждение.

Гипотеза – научное предположение о сущности явления, внешне проявляемой определенным образом, и о виде количественной связи между изучаемыми объектами, между параметрами и характеристиками. По другому – это научное предположение о том, что происходит за пределами опыта.

Гипотезы должны быть согласованы со всем накопленным опытом, с известными законами природы и установившимися теориями, могли бы экспериментально подтвердиться, объяснять круг явлений действительности, иметь небольшое количество исходных допущений. Гипотеза должна быть логична.

Получили развитие следующие универсальные для технических наук методы исследования.

Анализ – объект исследования мысленно расчленяется исследователем на более мелкие подобъекты или выделяются характерные свойства и качества объекта для их детального изучения. Позволяет выделить главные звенья любого объекта и исследовать основные связи для изучения сути происходящего.

Синтез – рассмотрение объекта познания как единого целого или присущих ему свойств. Используется во взаимодействии с анализом.

Индуктивный метод познания – по результатам единичных наблюдений делаются общие выводы, по которым судят о связях и свойствах неизвестных объектов.

Дедуктивный метод – вывод частных положений из общих правил, законов, суждений.

Абстрагирование – мысленное выделение, вычленение наиболее существенных свойств, отношений и отвлечение от других, несущественных. При абстрагировании не познается предмет как таковой, познаются отдельные стороны многих предметов, что позволяет подняться до обобщения, до теории.

Идеализация – мысленное создание абстрактных объектов, обладающих предельными свойствами реального объекта. Это одна из форм абстракции, но по сравнению с ней еще больше упрощает, схематизирует действительность.

Аналогия (подобие) – это сходство по какому-то признаку в целом различных объектов. Позволяет сделать вывод о сходстве свойств еще не изученных объектов.

Экстраполяция – распространение полученного теоретического положения на неисследованные, но аналогичные явления и процессы.

57

Моделирование – изучение свойств объекта на его модели, а не на нем непосредственно. Его целью является определение оптимальных условий протекания процесса, управление им на основе (например, математической) модели и перенос результата на объект.

Физическое моделирование (рис.2.5) проводится на специальных установках, сохраняющих основную природу явлений, но воспроизводящих их количественно иначе.

Теория физического моделирования

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Теория |

|

|

Теория |

|

|

Теория |

|

|

Теория |

|

|||||||||||||||

познания |

|

|

ошибок |

|

размерностей |

|

подобия |

|||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Методы научного познания |

|

|

Методы научного исследования |

|

Теория вероятностей |

|

|

Математическая статистика |

|

Анализ уравнений размерности |

|

|

Безразмерные критерии |

|

- теорема подобия Ньютона |

|

|

Критериальный |

метод |

|||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Рис.2.5. Структура теории физического моделирования

Физической моделью считается установка, в которой осуществлено полное или неполное моделирование процесса и соответственно его подобие, благодаря чему по характеристикам модели можно получить все основные существенные характеристики оригинала путем простого умножения на масштабные коэффициенты. Оно может быть трех видов: временное, пространственно-временное и пространственное.

Математическая модель – приближенное описание какого-либо явления или процесса внешнего мира, выраженное с помощью математической символики(бываютмодели: аналоговая, структурная, цифровая, функциональная).

Математические модели должны достаточно точно описывать объект и объяснять уже известные факты; предсказывать новые явления и их развитие; быть доступными для понимания, иметь небольшое число допущений, ограничений и оговорок.

Математическое моделирование включает три этапа:

1)составление математического описания изучаемого объекта;

2)выбор метода решения системы уравнений математического описания процесса и реализация его в форме моделирующей программы;

3)установление соответствия (адекватности) модели объекту. Другими словами, в процессе работы исследователь формирует задачу,

решаемую теоретически; определяет класс задач и общий метод их решения; овладевает методом и решает задачу.

58

Существует два подхода к составлению математической модели: познавательный (выясняется сущность явления) и описательный (определение количественных показателей), для чего используются как статистические, так и динамические подходы.

В динамических моделях используется аппарат дифференциальных вычислений для определения значений аргументов. В статистических моделях определяются вероятностные характеристики события.

При теоретических исследованиях используют теорию размерностей, планирование многофакторных экспериментов, системный анализ и др.

Математический анализ – метод изучения сложных систем, включающих совокупность процессов и явлений различной физической, химической и биохимической природы.

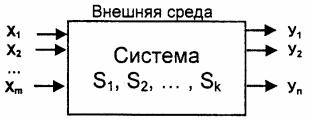

Системный подход – это совокупность методов и приемов исследований объектов как систем, т.е. целостных множеств взаимосвязанных элементов. Если внутренние и внешние возмущения и реакция системы носят случайный характер, т.е. являются непредсказуемыми, то система называется стохастической. Если же внутренние и внешние возмущения носят закономерный характер, то система называется детерминированной.

Данный подход чаще используется при проведении экспериментальных исследований, когда рассматриваемый процесс изучается как система (рис.2.6), на которую осуществляет воздействие внешняя среда в виде показателей Х1,Х2,…,Хn, изменяемых по заданному закону либо случайно. В результате наблюдается реакция системы в виде реализации процессов или получения значений параметров Y1,Y2,...,Yn. Используя значения входящих и выходящих параметров, определяются выражения статистических зависимо-

стей S1,S2,...,Sn, используемые затем в практических или теоретических целях. При проведении таких исследований не всегда известно внутреннее устройство системы, и она может выступать в роли «черного ящика».

Транспортные системы преимущественно являются статическими и, в частности, – стохастическими, переменные которых случайно изменяются во времени. Особенностью сельскохозяйственного производства является наличие совокупности стохастической и детерминированных систем. Среди них большой удельный вес составляют детерминированно-вероят- ностные и взамно-детерминированные системы. Сами же технические средства производства с достаточной для практических целей точностью могут приниматься в качестве детерминированных систем, а процессы их

59

функционирования – в качестве стохастических, что необходимо учитывать при решении задач анализа и синтеза их параметров.

В процессе решения конкретной задачи исследователь неизбежно сталкивается с рядом сложностей, которые выдвигает перед ним выбор использования тех или иных способов решения поставленной задачи.

Пример 1

Определение достоверности расчетных значений математической модели (листинг программы для Mathcad)

Количество данных в векторе, шт. |

N 9 |

i 1 N |

Числовые значения, полученные теоретическим и экспериментальным путем, соответствующие друг другу:

xт1 2.228 |

xт2 2.254 |

xт3 2.22 |

xт4 2.216 |

xт5 2.206 |

xт6 2.194 |

xт7 2.187 |

xт8 2.186 |

xт9 2.176 |

|

xo1 2.48 |

xo2 2.42 |

xo3 2.36 |

xo4 2.32 |

xo5 2.26 |

xo6 2.17 |

xo7 2.10 |

xo8 2.0 |

xo9 2.0 |

|

Векторы (или матрицы) одинакового |

|

размера |

с выборками данных |

|||

(теоретические и опытные): |

|

|

|

xт8 xт9 |

|

|

xт |

xт1 xт2 xт3 xт4 xт5 xт6 xт7 |

|

||||

xo xo1 xo2 |

xo3 xo4 xo5 xo6 xo7 |

xo8 xo9 |

|

|||

Медиана: Mo1 median xт |

Mo1 2.206 |

Mo2 median x |

Mo2 2.26 |

|||

Выборочное среднее значение: |

|

|

|

o |

|

|

m1 mean xт |

m2 mean xo |

|||||

Выборочная дисперсия: |

m1 2.207 |

m2 2.234 |

||||

var xт |

0.001 |

var xo |

0.028 |

|||

Среднеквадратичное (стандартное) отклонение: |

|

|

||||

1 stdev xт |

2 stdev xo |

1 0.023 |

2 |

0.167 |

||

Выборочнаядисперсияисреднеквадратичноеотклонениевдругойнормировке:

Var xт 0.001 |

Var xo 0.031 |

|

|

|||||

Stdev xт 0.025 |

Stdev xo |

0.177 |

|

|

||||

Коэффициент ковариации: |

cvar xт xo |

0.00355 |

|

|

|

|||

Коэффициент корреляции: |

cvar xт xo |

0.915 |

r corr xт xo |

r 0.915 |

||||

1 2 |

||||||||

|

|

|

|

|

|

|||

Уровень критерия проверки гипотезы (значимости ошибки): 0.05 |

||||||||

|

|

|

|

xт xo 2 |

|

|

||

Критерий 2 (оценки распределений): |

2 |

|

i i |

2 |

0.09 |

|||

|

xтi |

|||||||

|

|

|

i |

|

|

|

|

|

60