2278

.pdf

BUILDING MATERIALS AND PRODUCTS

A comparative analysis of the effect of preloading and unloading of structural claydite-concrete on the mechanical behavior on the axial compression diagram is given. The effect of the age on the nature of the change in strength and the initial modulus of elasticity of expanded clay is experimentally shown.

Keywords: prism strength, structure, deformation diagram, longitudinal and transverse deformability, residual deformations, fracture work, initial modulus of elasticity, transverse deformation coefficients, microcrack formation

Современный зарубежный и отечественный опыт комплексного использования легких бетонов на пористых заполнителях типа керамзита при строительстве (особенно высотных зданий) обеспечивает заметное снижение материалоемкости и затрат на фундаменты, дает экономию арматуры и снижает стоимость строительства.

Однако механическое поведение конструкционного керамзитобетона как при кратковременном, так и длительном приложении внешней нагрузки все еще остается изученным не в полной мере.

Как известно, для описания механического поведения конструкционного материала постулируются определяющие или конституционные соотношения, позволяющие связать характеристикинапряженийидеформаций, получаемыхпосредствомэксперимента.

Экспериментальные исследования свойств материалов позволяют устанавливать количественные соотношения между напряжениями и деформациями, их скоростями, структурными изменениями, а также интегральными и дифференциальными характеристиками в упругом, упругопластическом и вязкоупругом состояниях. Опытные данные, с одной стороны, позволяют судить о прочности, надежности, долговечности материала при известных условиях внешней среды, получать условия оптимизации состояния по тем или иным параметрам конструкционного материала, а с другой – использовать их при расчетах и проектировании механических моделей и технологии их производства [1–6].

Целью нашего эксперимента являлось сравнительное изучение механического поведения конструкционного керамзитобетона на диаграмме осевого сжатия в зависимости от условий предварительного нагружения и разгрузки опытных образцов с позиций механики деформируемого твердого тела по методике ГОСТ 24452–80.

Опытные образцы-призмы керамзитобетона размером 10×10×40 см изготавливали в одиночных металлических формах, на боковых гранях которых в срединной части как по высоте, так и по ширине граней закрепляли закладные детали, которые после формования и распалубки образцов являлись стационарными реперами для установки и крепления индикаторов часового типа с ценой деления 0,01 и 0,002 мм для замера соответственно продольных и поперечных деформаций на базе 200 и 60 мм на двух противоположных гранях образцов-призм.

Керамзитобетон приготавливали на вольском портландцементе активностью 40 МПа, сурском речном песке с модулем крупности, равным 1,7, керамзитовом гравии фракции 5–10 мм Пачелмского завода с прочностью в стальном цилиндре 3,12 МПа по ГОСТ 9758–2012. Расход компонентов на 1 м3 бетонной смеси составлял: цемента – 437 кг, кварцевого песка – 609 кг, керамзитового гравия марки 400 – 310 кг, что соответствовало коэффициенту насыщения керамзитом 0,39, и воды затворения – 230 л. Средняя плотность гранул керамзита в куске составляла 0,8 г/см3. Подвижность бетонной смеси составляла 10–15 с. После тепловлажностной обработки образцыпризмы хранили в обычных лабораторных условиях.

В возрасте керамзитобетона 28 суток на трех опытных образцах-призмах по методике ГОСТ 24452-80 определяли призменную прочность, начальный модуль

упругости на уровне 0,3 Rпр , предельную продольную и поперечную деформацию, а

также коэффициенты поперечной деформации. Средние значения названных параметров составляли: Rпр =(17,7±2,1) МПа; 1 =2,005 мм/м; 2 =0,729 мм/м; =0,290

и E =11260 МПа при средней плотности керамзитобетона 1570 кг/м3.

Для сравнительного анализа механического поведения керамзитобетона использовали три партии опытных образцов одинакового состава, отличающихся между собой предисторией нагружения и разгрузки. Образцы первой партии (контрольные) после

Regional architecture and engineering 2019 |

№3 51 |

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ

изготовления находились в обычных нормально-влажностных лабораторных условиях, на данных образцах контролировали деформацию усадки керамзитобетона. Образцы второй и третьей серий (рабочие) в возрасте 30 суток загружали в пружинные установки для изучения деформаций ползучести при интенсивности напряжения 0,4–

0,5 Rпр . После стабилизации деформаций ползучести, что наблюдали примерно через

год, образцы-призмы второй и третьей серий разгружали и одну часть образцов подвергали сразу кратковременному статическому нагружению сжатия, а образцы третьей серии испытывали аналогично на седьмые сутки после разгрузки, то есть после семисуточного проявления деформаций последействия ползучести с целью определения влияния деформационных эффектов разгрузки рабочих серий образцов на кривой осевого сжатия при изучении механического поведения контрольных и рабочих серий образцов конструкционного керамзитобетона с позиций механики деформируемого твердого тела.

В данной работе представлены результаты экспериментальной оценки механического поведения конструкционного керамзитобетона по продольным и поперечным деформациям на диаграмме осевого сжатия с однократной разгрузкой опытных

образцов с уровня напряжения 0,6–0,7 Rпр с целью определения гистерезиса кривых

продольной и поперечной деформаций и работы разрушения опытных образцов по пластической составляющей этих деформаций.

Механическое поведение конструкционного керамзитобетона при кратковременном статическом нагружении до разрушения проводили в возрасте бетона опытных образцов 395–400 суток с использованием гидравлического пресса УММ-50. Нагруже-

ние образцов осуществляли ступенчато в 0,1 Rпр с пятиминутной выдержкой на

каждом этапе для оценки упругой и проявившейся кратковременной пластичности продольных и поперечных деформаций по показаниям индикаторов часового типа.

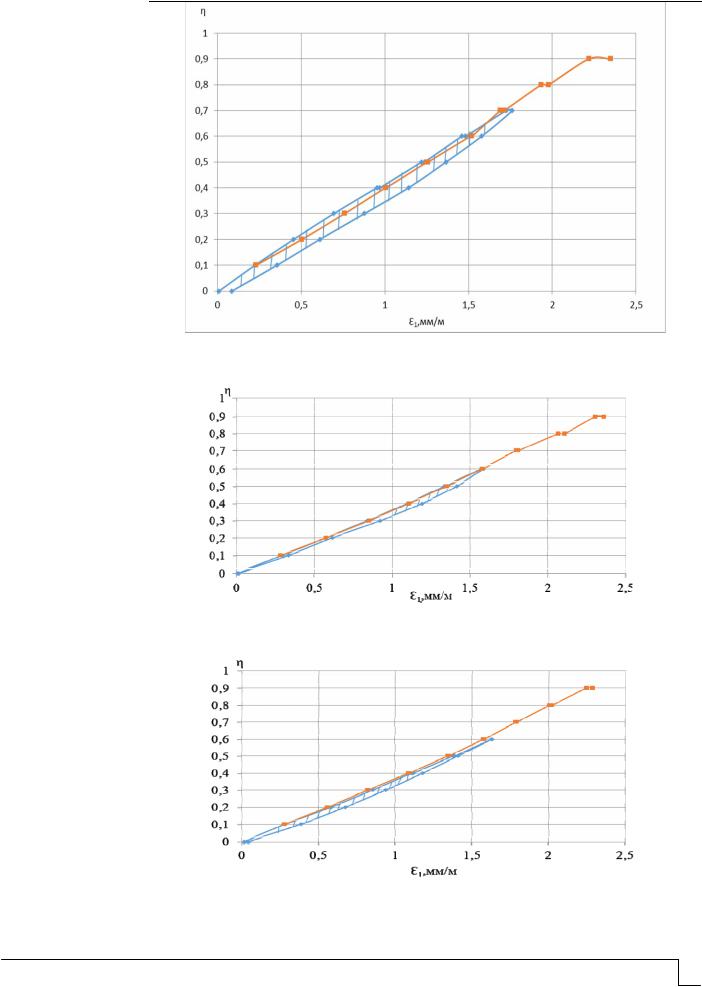

На рис. 1–3 представлены диаграммы продольных деформаций осевого сжатия с однократной разгрузкой опытных образцов сравниваемых серий. Из анализа диаграмм сжатия следует отметить, что предельная сжимаемость образцов серий №№ 1–3 при

уровне напряжения 0,9 Rпр составляла соответственно 2,349; 2,362 и 2,287 мм/м, то

есть практически была одинаковой. При этом призменная прочность образцов контрольной серии выросла до 25 МПа, а рабочих образцов серий №№ 2 и 3 – соответственно до 26,5 и 26 МПа, что соответствовало росту в 1,41 и 1,5 раза, а начальный модуль упругости сравниваемых серий №№ 1–3 соответственно составлял: 10790; 9640 и 9130 МПа, что было меньше значений начального модуля упругости керамзитобетона в возрасте 28 суток соответственно на 4,2; 14,4 и 19 %, что обусловлено, на наш взгляд, как высыханием керамзитобетона до плотности 1463; 1490 и 1490 кг/м3 за этот период времени, так и условиями предварительного нагружения и разгрузки сравниваемых образцов серий №№ 1–3.

Однократная разгрузка сравниваемых образцов с уровня напряжения (0,6–0,7) Rпр

с деформациями по сериям №№ 1–3 1,761; 1,587 и 1,631 мм/м показала остаточные продольные деформации – 0,0875; 0,0145 и 0,042 мм/м соответственно, что составляло 4,97; 0,91 и 2,58 % соответственно, то есть различие величин остаточных деформаций сравниваемых образцов достигало 1,93–5,46 раза.

Оценка работы разрушения А сравниваемых серий образцов по остаточным продольным деформациям петли гистерезиса одноразовой разгрузки по формуле

А 12 1ост составляла соответственно для образцов серий №№ 1–3: 765; 117 и

327 Дж/м3, что позволяет констатировать, в свою очередь, что макроструктура керамзитобетона контрольной серии подвержена большему разрушению, чем макроструктура рабочих серий образцов. При этом образцы, испытанные сразу после освобождения из пруженных установок, то есть образцы с запасом вязкоупругой составляющей деформации ползучести, показали более совершенную макроструктуру

керамзитобетона с А=117 Дж/м3.

52 Региональная архитектура и строительство 2019 |

№3 |

BUILDING MATERIALS AND PRODUCTS

Рис. 1. Продольнаядеформативностькерамзитобетонаконтрольнойсериисоднократнойразгрузкой при осевом сжатии до разрушения. Rпр =25 МПа, =1463 кг/м3

Рис. 2. Продольная деформативность керамзитобетона второй серии с однократной разгрузкой, испытанного сразу после разгрузки на ползучесть. Rпр =26,5 МПа, =1490 кг/м3

Рис. 3. Продольнаядеформативностькерамзитобетонатретьейсериисоднократнойразгрузкой, испытанного на седьмой день после разгрузки на ползучесть. Rпр =26 МПа, =1490 кг/м3

Regional architecture and engineering 2019 |

№3 53 |

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ

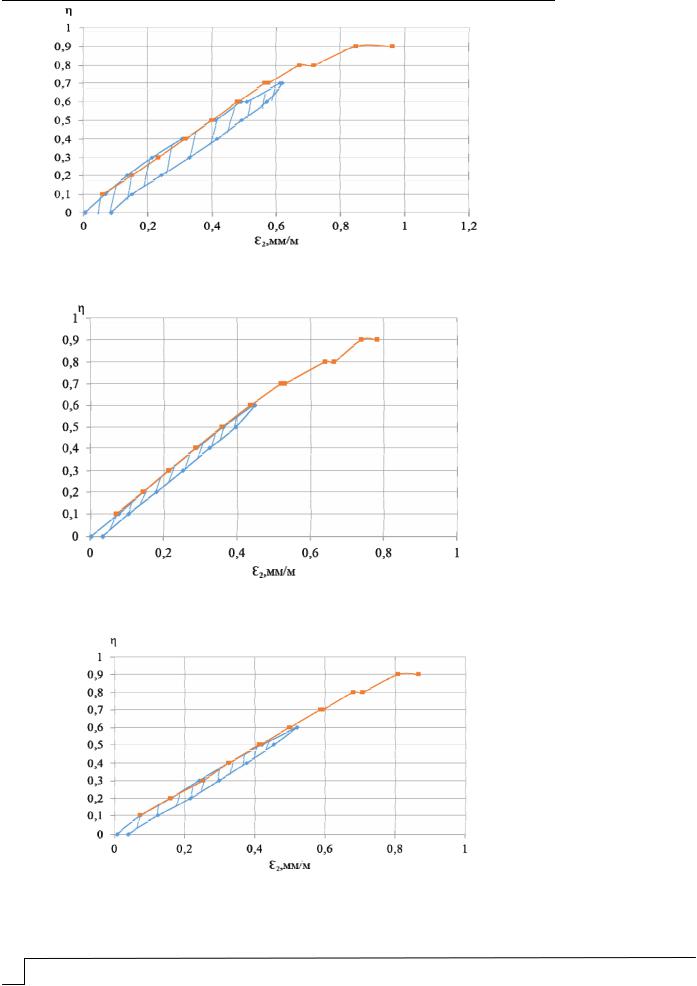

Рис. 4. Поперечная деформативность керамзитобетона контрольной серии

с однократной разгрузкой при осевом сжатии после усадки. Rпр =25 МПа, =1463 кг/м3

Рис. 5. Поперечная деформативность керамзитобетона второй серии с однократной разгрузкой, испытанного сразу после разгрузки на ползучесть. Rпр =26,5 МПа, =1490 кг/м3

Рис. 6. Поперечная деформативность керамзитобетона третьей серии с однократной разгрузкой, испытанного на седьмой день после разгрузки на ползучесть.

Rпр =26 МПа, =1490 кг/м3

54 Региональная архитектура и строительство 2019 |

№3 |

BUILDING MATERIALS AND PRODUCTS

На рис. 4–6 приведены графические зависимости поперечных деформаций сравниваемых серий керамзитобетона также с однократной разгрузкой диаграммы сжатия и оценкой деформационных особенностей петли гистерезиса поперечной деформации. Из анализа диаграмм сжатия, приведенных на рис. 4–6, прежде всего следует отметить, что предельная поперечная деформативность керамзитобетона сравниваемых серий оказалась разной в зависимости от предистории силового воздействия на контрольные и рабочие серии образцов и составляла 0,964; 0,782 и 0,866 мм/м соответственно для образцов серий №№ 1–3.

Однократная разгрузка сравниваемых образцов с уровня напряжения (0,6–0,7) Rпр

с поперечными деформациями по сериям №№ 1–3: 0,621; 0,447 и 0,52 мм/м, показала остаточные поперечные деформации 0,0857; 0,034 и 0,039 мм/м соответственно, что составляло в процентах: 13,8; 7,6 и 7,5.

Сравнение процентных показателей остаточных продольных и поперечных деформаций однократной разгрузки сравниваемых серий образцов №№ 1–3 достаточно наглядно отражает определяющую роль деструктивного процесса поперечной деформации в снижении несущей способности конструкционного материала.

При этом следует отметить, что численные значения коэффициента поперечной деформации ост , вычисленные по остаточным деформациям 1ост и ост2 при одно-

кратной разгрузке опытных образцов серий №№ 1–3, достигли значений 0,98; 2,34 и 0,93 соответственно.

Оценка работы разрушения A сравниваемых серий образцов по остаточным поперечным деформациям петли гистерезиса однократной разгрузки составляла соответственно для образцов серий №№ 1–3: 765; 275 и 304 кДж/м3, что находится в полном согласии с численными значениями работы разрушения керамзитобетона по остаточным деформациям продольного сжатия с приматом роли деструктивного процесса остаточных поперечных деформаций.

В соответствии с методическими рекомендациями [7] и публикациями [8–13] структурные изменения конструкционного керамзитобетона в результате его микротрещинообразования на диаграмме сжатия контролировали по продольным и поперечным деформациям, коэффициентам поперечных деформаций и времени прохождения через опытные образцы ультразвуковых импульсов.

Экспериментальная оценка уровня расположения второй параметрической точки микротрещинообразования RT , при достижении которой дифференциальный коэф-

фициент поперечной деформации 2  1 становится равным значению 0,5, а

1 становится равным значению 0,5, а

время прохождения ультразвукового импульса через образец увеличивается для сравниваемых серий керамзитобетона №№ 1–3, показала следующие значения:

– образцы серии № 1 (контрольные) показали расположение точки RT при пятиминутной выдержке на уровне нагружения 0,8 Rпр , а время распространения

ультразвуковых импульсов через опытные образцы увеличилось на 1,6 %;

– на диаграмме сжатия образцов серии № 2 по деформациям 1 и 2 не удалось

зафиксировать дифференциальный коэффициент поперечной деформации равным 0,5, а время прохождения ультразвуковых импульсов через опытные образцы этой серии практически оставалось постоянным;

– на образцах серии № 3 расположение точки RT на диаграмме сжатия было получено также при пятиминутной выдержке на уровне нагружения 0,8 Rпр . При этом на

всем диапазоне нагружения время прохождения ультразвуковых импульсов через опытные образцы оставалось практически неизменным.

Таким образом, проведенные исследования показали специфические деформационные особенности конструкционного керамзитобетона, обусловленные прежде всего тем, что в данном легком бетоне имеются две пористые структуры (матричная фаза и пористый заполнитель), взаимодействие и взаимовлияние которых в процессе структу-

Regional architecture and engineering 2019 |

№3 55 |

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ

рообразования способствует накоплению упругой деформации пористого заполнителя, что, в свою очередь, приводит к повышению его предельной растяжимости. Задачей технологии является создание наиболее благоприятного сочетания деформаций компонентов бетона при формировании его структуры, так как многовариантность совместных деформаций пористого заполнителя и цементного камня дает в руки технологам возможность выбора из числа многих вариантов лучшего для данного заполнителя и требуемых свойств легкого бетона. При этом комплексная оценка параметров конструкционной прочности и структурно-системный подход к анализу механического поведения керамзитобетона как композиционного материала позволяет более надежно выявлять синергетические эффекты взаимодействия или взаимовлияния структурных элементов композита и на этой основе устанавливать критерии предельного состояния, обладающие достаточной общностью для использования в современной практике проектирования.

Список литературы

1.Ахвердов, И.Н. Основы физики бетона / И.Н. Ахвердов. – М.: Стройиздат, 1981. – 464 с.

2.Берг, О.Я. Высокопрочный бетон / О.Я. Берг, Е.Н. Щербаков, Г.Н. Писанко; под ред. д-ра техн. наук, проф. О.Я. Берга. – М.: Стройиздат, 1971. – 208 с.

3.Прочность, структурные изменения и деформации бетона / А.А. Гвоздев, А.В. Яшин, К.В. Петрова [и др.]; под ред. А.А. Гвоздева. – М.: Стройиздат, 1978. – 297 с.

4.Матченко, Н.М. Теория деформирования разносопротивляющихся материалов. Определяющие соотношения / Н.М. Матченко, А.А. Трещев. – Тула: ТулГУ, 2000. – 149 с.

5.Пирадов, К.А. Механика разрушения и теория железобетона / К.А. Пирадов // Бетон и железобетон. – 2014. – № 4. – С. 23–25.

6.Карпенко, Н.И. К построению диаграмм деформирования бетона повторными нагрузками сжатия при постоянных уровнях напряжения / Н.И. Карпенко, В.А. Ерышев, Е.В. Латышева // Строительные материалы. – 2013. – № 6. – С. 48–51.

7.Методические рекомендации по определению прочностных и структурных характеристик бетона при кратковременном и длительном нагружении. – М.: НИИЖБ Госстроя СССР, 1976. – 56 с.

8.Макридин, Н.И. Механическое поведение конструкционного керамзитобетона при осевом сжатии / Н.И. Макридин, И.Н. Максимова // Строительные материалы. – 2009. – № 1. – С. 51–53.

9.Макридин, Н.И. Прочностные параметры качества структуры бетона повышенной прочности / Н.И. Макридин, Е.В. Королев, И.Н. Максимова, Ю.В. Овсюкова // Строительные материалы. – 2010. – № 3. – С. 99–101.

10.Макридин, Н.И. Сравнительный анализ механического поведения горных пород на диаграмме нагружения / Н.И. Макридин, И.Н. Максимова, Е.А. Тамбовцева // Строительные материалы. – 2014. – № 10. – С. 34–38.

11.Максимова, И.Н. Технологические особенности формирования структуры и свойств конструкционных легких бетонов / И.Н. Максимова, Н.И. Макридин // Региональная архитектура и строительство. – 2012. – № 2. – С. 45–48.

12.Макридин, Н.И. Структура и свойства керамзитового гравия для бетонов повышенной прочности / Н.И. Макридин, И.Н. Максимова, М.В. Симаков // Региональная архитектура и строительство. – 2012. – № 3. – С. 52–56.

13.Максимова, И.Н. Строительное материаловедение конструкционных легких бетонов / И.Н. Максимова, Н.И. Макридин. – Пенза: ПГУАС, 2014. – 204 с.

References

1. Akhverdov, I.N. Basics of concrete physics / I.N. Akhverdov. – M.: Stroiizdat, 1981. – 464 p.

56 Региональная архитектура и строительство 2019 |

№3 |

BUILDING MATERIALS AND PRODUCTS

2. Berg, O.Ya. High-strength concrete / O.Ya. Berg, E.N. Shcherbakov, G.N. Pisanko; Ed. Dr. techn. sciences, prof. O.Ya. Berg. – M.: Stroiizdat, 1971. – 208 p.

3. Strength, structural changes and deformations of concrete / А.А. Gvozdev, A.V. Yashin, K.V. Petrova [etc.]; ed. A.A. Gvozdev. – M.: Stroiizdat, 1978. – 297 p.

4.Matchenko, N.M. The theory of deformation of materials with different resistance. Determining relations / N.M. Matchenko, A.A. Treshchev. – Tula: TSU, 2000. – 149 p.

5.Piradov, K.A. Fracture mechanics and theory of reinforced concrete / K.A. Piradov // Concrete and reinforced concrete. – 2014. – № 4. – P. 23–25.

6.Karpenko, N.I. On the construction of concrete deformation diagrams by repeated compression loads at constant stress levels / N.I. Karpenko, V.A. Eryshev, E.V. Latysheva // Construction materials. – 2013. – № 6. – P. 48–51.

7.Methodical recommendations for determining the strength and structural characteristics of concrete under short-term and long-term loading. – M.: NIIZHB Gosstroy USSR, 1976. – 56 p.

8.Makridin, N.I. Mechanical behavior of structural claydite-concrete under axial compression / N.I. Makridin, I.N. Maksimova // Construction materials. – 2009. – № 1. – P. 51–53.

9.Makridin, N.I. Strength parameters of the quality structure of concrete of high strength / N.I. Makridin, E.V. Korolev, I.N. Maksimova, Yu.V. Ovsyukova // Construction materials. – 2010. – № 3. – P. 99–101.

10.Makridin, N.I. Comparative analysis of the mechanical behavior of rocks on the loading diagram / N.I. Makridin, I.N. Maksimova, E.A. Tambovtseva // Construction materials. – 2014. – № 10. – P. 34–38.

11.Maksimova, I.N. Technological features of the formation of the structure and properties of structural light concretes / I.N. Maksimova, N.I. Makridin // Regional architecture and engineering. – 2012. – № 2. – P. 45–48.

12.Makridin, N.I. Structure and properties of expanded clay gravel for high-strength concrete / N.I. Makridin, I.N. Maksimova, M.V. Simakov // Regional architecture and engineering. – 2012. – № 3. – P. 52–56.

13.Maksimova, I.N. Building materials constructional lightweight concrete / I.N. Maksimova, N.I. Makridin. – Penza: PGUAS, 2014. – 204 p.

Regional architecture and engineering 2019 |

№3 57 |

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ

УДК 691.4:691.554

Мордовский государственный университет |

Mordovian State University |

им. Н.П. Огарева |

named after N.P. Ogarev |

Россия, 430000, г. Саранск, |

Russia, 430000, Saransk, 24, |

ул. Советская, д. 24 |

Soviet St., |

òåë.: (8342) 47-71-56 |

tel.: (8342) 47-71-56 |

Низина Татьяна Анатольевна, |

Nizina Tatyana Anatolevna, |

доктор технических наук, профессор |

Doctor of Sciences, Professor of the |

кафедры «Строительные конструкции», |

department «Building structures», |

советник РААСН |

Adviser of the Russian Academy Of |

E-mail: nizinata@yandex.ru |

Architecture and Construction Sciences |

|

E-mail: nizinata@yandex.ru |

Володин Владимир Владимирович, |

Volodin Vladimir Vladimirovich, |

аспирант кафедры «Строительные |

Postgraduate student of the department |

конструкции» |

«Building structures» |

E-mail: volodinvv1994@gmail.com |

E-mail: volodinvv1994@gmail.com |

Балыков Артемий Сергеевич, |

Balykov Artemy Sergeevich, |

инженер кафедры «Строительные |

Department engineer «Building structures» |

конструкции» |

E-mail: artbalrun@yandex.ru |

E-mail: artbalrun@yandex.ru |

|

Ошкина Лариса Михайловна, |

Oshkina Larisa Mihailovna, |

кандидат технических наук, доцент |

Candidate of Sciences, Associate Professor |

кафедры «Инженерная и компьютерная |

of the department «Engineering and Computer |

графика» |

Graphics» |

E-mail: oshkinalm@yandex.ru |

E-mail: oshkinalm@yandex.ru |

Коровкин Дмитрий Игоревич, |

Korovkin Dmitriy Igorevich, |

аспирант кафедры «Строительные |

Postgraduate student of the department |

конструкции» |

«Building structures» |

E-mail: asfkorovkin@yandex.ru |

E-mail: asfkorovkin@yandex.ru |

ВЛИЯНИЕ ДОБАВОК НА ОСНОВЕ ОБОЖЖ¨ННОЙ ГЛИНЫ

НА ПРОЧНОСТЬ МОДИФИЦИРОВАННОГО ЦЕМЕНТНОГО КАМНЯ*

Т.А. Низина, В.В. Володин, А.С. Балыков, Л.М. Ошкина, Д.И. Коровкин

Приведены результаты использования обожженной глины Старошайговского месторождения республики Мордовия в качестве минеральной добавки к цементным композитам. Показана возможность получения цементных композитов с повышенными прочностными характеристиками как за счет введения добавки, так и за счет оптимизации режима обжига глины.

Ключевые слова: цементные композиты, минеральные добавки, глина, режим обжига, плотность, прочностные показатели

INFLUENCE OF THE ADDITIVES ON THE BASIS OF BURNT CLAY

ON THE STRENGTH OF CEMENT STONE *

T.A. Nizina, V.V. Volodin, A.S. Balykov, L.M. Oshkina, D.I. Korovkin

The results of the usage of burnt clay from Staroshaigivsky deposit of Mordovia Republic as a mineral additive to concrete composites are given. The possibility of obtaining cement composites

* Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и Правительства Республики Мордовия в рамках научного проекта № 18-43-130008.

58 Региональная архитектура и строительство 2019 |

№3 |

BUILDING MATERIALS AND PRODUCTS

with increased strength characteristics, both by the introduction of additives and by optimizing the mode of clay burning is shown.

Keywords: cement composites, mineral additives, clay, firing mode, density, strength properties

Высокая механическая прочность композиционных цементных материалов, в частности бетона, является одним из важнейших их свойств. Она определяется водоцементным отношением и степенью уплотнения смеси. Влияние данных факторов в настоящее время достаточно изучено [1–3] и регулируется соответствующей нормативной документацией. Известно также, что высоких прочностных показателей бетона можно достичь при использовании органических и минеральных добавок. Применение добавок в бетоне позволяет [4–6]: улучшить удобоукладываемость, повысить устойчивость к водоотделению, уменьшить водопотребность и расход пластификаторов, увеличить прочность, снизить усадочные деформации, повысить долговечность, морозостойкость и стойкость к сульфатной, хлоридной, уксусной и щелочной коррозии, снизить расход цемента.

В последние годы в качестве активной минеральной добавки в портландцемент получило определённое распространение введение метакаолина [7–11], получаемого термической обработкой каолиновых глин при температурах в диапазоне 700–800 °С. Однако для широкомасштабного производства и применения метакаолина определённым препятствием является ограниченность месторождений и запасов каолиновых глин во многих странах, в том числе и в России. Так, на долю Российской Федерации, занимающей примерно 1/9 площади суши всего земного шара, приходится всего лишь 3 % от общемировых запасов каолина. Также в настоящее время в качестве минеральных добавок для цементных бетонов широко применяют доменный шлак, топливную золу и микрокремнезём. Однако данные добавки являются отходом промышленных производств, поэтому их объемы ограничены и дальнейшее наращивание затруднено

[12–14].

Ограниченностью сырьевой базы применяемых минеральных добавок объясняется активизация в последние годы исследований пуццоланической активности прокалённых глинистых минералов и получение на их основе эффективных добавок [15–18]. В работах [19–20] представлены результаты исследований пуццоланической эффективности прокаленных молотых глин Оренбургской, Челябинской областей и Республики Татарстан с различным содержанием каолинита и полным его отсутствием. Показано, что данные глины могут иметь пуццоланическую активность, не уступающую микрокремнезёму и метакаолину.

По результатам исследований [21] установлено, что пуццолановой активностью после термической обработки обладают не только каолинитовые, но и монтмориллонитовые, мусковитовые и иллитовые глины. Полученные результаты свидетельствуют о том, что глины, являющиеся повсеместно распространенным, доступным и дешевым материалом, представляют собой ценное сырьё для получения пуццоланов. Территория России богата запасами самых разных видов глин. Добыча обыкновенных (легкоплавких) глин в России производится практически повсеместно. Например, на территории Республики Мордовия расположено более пятидесяти месторождений глинистых пород, что позволяет отнести разработку активных минеральных добавок на основе глинистого сырья к перспективным задачам строительной индустрии, решение которых минимизирует ряд экономических, технологических и экологических проблем цементной промышленности как в самом регионе, так и в стране в целом.

При проведении экспериментальных исследований пуццоланической активности обожженных глинитов была выбрана глина Старошайговского месторождения, расположенного в 2 км к юго-западу от с. Старое Шайгово Республики Мордовия, на II левобережной надпойменной террасе р. Сивинь. Фазовый состав глины представлен в табл. 1. В качестве вяжущего применялся портландцемент ЦЕМ I 42,5 Н производства АО «Серебряковцемент». Температура обжига глины составляла 400, 600 и 800°С. Время обжига составляло 2, 3 и 4 часа. Прокалённые глины подвергались помолу в шаровой мельнице в течение 1 часа. Получаемые порошки вводились в состав цемент-

Regional architecture and engineering 2019 |

№3 59 |

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ

ного вяжущего в количестве от 2 до 18 % от массы портландцемента. Водотвёрдое отношение принято 0,3.

Т а б л и ц а 1

|

Фазовый состав глины Старошайговского месторождения |

|

|||||

|

|

|

|

|

|

|

|

Фаза |

|

Микроклин |

Иллит |

Альбит |

Кварц |

Кристобалит |

Каолинит |

Концентрация |

5,5 |

26,8 |

6,4 |

44 |

3 |

14,4 |

|

фаз, % |

|

||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

В ходе экспериментальных исследований было изучено изменение в зависимости от варьируемых факторов прочности при сжатии и на растяжение при изгибе в возрасте 7 и 28 суток. Согласно основному плану эксперимента были изготовлены 16 составов. Составы №1–15 содержат от 2 до 18 % обожжённой глины, состав 16 представляет собой немодифицированный цементный композит [22].

По результатам исследований была осуществлена оптимизация составов модифицированных цементных вяжущих с установлением наиболее эффективных режимов обжига. Определение рациональных составов велось на основании анализа экспериментальных статистических моделей, описывающих изменение предела прочности при сжатии (1) и на растяжение при изгибе (2) цементных композитов (28 суток) на основе модифицированного обожженного глинистого сырья:

сж 67,29 |

3,23 x1 0,18 x2 |

3,99 x3 |

1,36 x1 x2 0,81 x1 x3 |

|

|||||||||||

1,38 x |

|

x |

0,31 |

x |

x x 7,55 x2 4,35 x2 |

4,48 x2 |

|

(1) |

|||||||

2 |

|

3 |

1 |

2 |

|

3 |

|

1 |

|

2 |

3 |

|

|

||

0,91 x12 |

x2 0,56 x1 x22 |

0,49 x12 |

x3 |

2,19 x1 x2 x3 2 ; |

|

||||||||||

раст 10,11 0,62 x1 2,06 x2 |

0,57 x3 |

0,49 x1 x2 |

0,19 x1 x3 |

|

|||||||||||

0,14 x |

x |

|

0,09 x x x |

0,57 x |

2 |

0,43 x |

2 0,12 x2 |

|

(2) |

||||||

2 |

|

3 |

|

1 |

2 |

3 |

1 |

|

|

2 |

3 |

|

|

||

2,47 x12 |

x2 0,19 x1 x22 |

0,23 x12 |

x3 0,36 |

x1 x2 x3 2 , |

|

|

|||||||||

где x1 – температура обжига; |

x2 |

– время обжига; |

x3 |

– доля добавки. |

|

|

|||||||||

Все используемые в уравнениях (1) и (2) факторы варьировались в кодовых величинах (табл. 2).

Исследуемые факторы и уровни их варьирования |

Т а б л и ц а 2 |

||||

|

|||||

|

|

|

|

|

|

Уровни |

|

Варьируемые факторы |

|

||

варьирования |

Температура |

|

Время |

|

Доля добавки, |

в кодированных |

|

|

% от массы |

||

обжига, оС |

|

обжига, час. |

|

||

величинах |

|

|

|

|

цемента |

-2 |

– |

|

– |

|

2 |

-1 |

400 |

|

2 |

|

6 |

0 |

600 |

|

3 |

|

10 |

+1 |

800 |

|

4 |

|

14 |

+2 |

– |

|

– |

|

8 |

Выявление оптимальных областей компромиссных решений по каждому фактору в отдельности осуществлялось с помощью полигонов частот, являющихся одним из наиболее наглядных способов графического представления плотности вероятности случайной величины [23]. Установлено, что ряд модифицированных цементных композитов достигают прочностных показателей при сжатии 70–80 МПа, что сопоставимо с контрольным составом №16 (рис. 1). Наиболее высокие прочностные показатели достигнуты в составах 2, 4, 6 и 13 с содержанием обожжённой глины в количестве от 2

60 Региональная архитектура и строительство 2019 |

№3 |