2220

.pdf

имеют разные электроотрицательности, то ковалентная связь будет полярной и молекула, которую они образуют также полярна. Вследствие этого молекулы приобретает определенные дипольный момент

0 q l , |

(33) |

где q – электрический заряд; l – расстояние между зарядами.

В связях С–ОН; С–СООН; С–NH2; С–Сl; C–F электронная плотность распределена неравномерно и смещена в сторону более электроотрицательного атома, поэтому это полярные связи. При введении в молекулу таких полярных связей соединение приобретает дипольный момент. Полимерные углеводороды, не содержащие полярных функциональных групп, неполярны. Неполярными полимерами относятся полиэтилен, полипропилен, полибутадиен, полиизопрен, полиизобутилен. К полярным полимерам относятся поливиниловый спирт, целлюлоза, крахмал, содержащие большое число сильно полярных групп СN-; полиакриловые и полиметакриловые кислоты содержат полярную группу –СООН. Поливинилхлорид, содержащий связи С–Сl, ацетат и нитрат целлюлозы, содержащие ОСОСН3 и ОNО2 по полярности занимают промежуточное положение. Еще менее полярны полимерные эфиры полиакрилаты и полиметакрилаты. Однако наличие в молекуле полярных групп не всегда свидетельствуют о полярности молекул в целом. Так, связь С–F полярна, но в молекуле политетрафторэтилена эти связи расположены симметрично, поэтому электрическое поле звена симметрично, и вся макромолекула неполярна, несмотря на большое количество связей С–F. Таким образом, о полярности полимера можно судить по степени полярности групп, входящих в его состав, с учетом симметрии расположения этих групп в пространстве, а также частоты их размещения вдоль цепи.

1.6. Функциональность полимеров

Функциональность полимеров характеризует число функциональных групп в макромолекуле. Понятие «функциональность» для высокомолекулярных соединений, как и понятие «молекулярная масса» имеет статический смысл и характеризуется значением среднечисловой функ-

циональности fn (отношение суммарного числа функциональных групп к

общему числу молекул в системе) и среднемассовой fG функциональности (определяет разброс функциональности в молекулах полимера):

|

ni fi / ni ; |

|

ni fi |

2 / ni fi ; |

(34) |

fn |

fG |

где ni – число молекул с функциональностью fi.

41

Полимерные молекулы могут содержать в цепи как специально введенные реакционноспособные функциональные группы различного типа (ОН, СООН, NH2, SH, СН=СН2), так и любые другие группы (Cl, СH2, СН3 и др.). Система представлений о функциональности полимеров наиболее полно развита для олигомеров, содержащих реакционноспособные группы на концах цепи или в середине цепи молекул, и находящих широкое применение при получении различных типов полимерных материалов в результате целенаправленного превращения функциональных

групп. Для таких олигомеров среднечисловая функциональность fn может быть определена экспериментально из отношения Mn / MЭ , где Mn – сред-

нечисловая молекулярная масса полимера, а MЭ – эквивалентная или

средняя молекулярная масса (ММ), приходящаяся на одну функциональную группу. Среднемассовую или средневесовую функциональность

fG определяют косвенным методом по точке гелеобразования при отверж-

дении олигомеров. Для определения эквивалентности или средней MЭ

применяют инфракрасную или ультрафиолетовую спектроскопию, методы химического анализа, а также метод ЯМР. Для олигомеров, содержащих один тип функциональности (только моно-, диили f-функциональные)

дисперсность по функциональным группам fG / fn 1, а в случае набора

молекул с различной функциональностью отношение fG / fn 1. Наиболее

полно функциональность олигомеров и полимеров отражает распределение по типам функциональности (РТФ), являющееся аналогом молекуляр- но-массового распределения ММР, и количественно характеризующее относительное содержание макромолекул с различным числом и типом функциональных групп. Универсальными методами количественного анализа РТФ являются высокоэффективная колоночная жидкостная хроматография и тонкослойная хроматография.

Одновременное использование для характеристики полимеров с функциональными группами РТФ и ММР позволяет разделить в известные полимеры на три типа: а) полимеры, а чаще олигомеры, со строго определенной функциональностью (би-, реже – три- и более функцио-

нальные). Для таких полимеров в идеальном случае fG / fn 1, MG / Mn 1;

б) полифункциональные линейные или разветвленные полимеры с регулярным чередованием функциональных групп в цепи; для таких

полимеров характерна линейная зависимость fi от Mi, а fG / fn 1 и явля-

ется функцией MG / Mn ; в) полифункциональные линейные или раз-

ветвленные полимеры с нерегулярным чередованием функциональных групп в цепи; зависимость fi от Mi в этом случае может иметь различный вид, в том числе может иметь и экстремальный характер. Каждый тип

42

функциональности полимеров требует специфического подхода к выбору методов исследования его РТФ. Для олигомеров типов а) и б) с f < 5 оптимальным является использование высокоэффективных жидкостей хроматографии в критическом режиме разделения, то есть на границе эксклюзионного и адсорбционного режимов. Это позволяет за счет исчезновения деления по ММ проводить разделение непосредственно по числу и типу функциональных групп в макромолекуле. Для анализа ТРФ полимеров б) и в) типов применяют эксклюзионную хроматографию с детекторами комбинированного типа, например, рефрактометр, УФили ИК-спектро- метр. Эксклюзионная хроматография позволяет одновременно и непрерывно измерять количество полимера определенного размера и концентрации в нем функциональных групп. Разделение полимеров по типу функциональности осуществляется в соответствии с размером их молекул при использовании равномерного высокопористого неионогенного геля. В процессе разделения небольшие молекулы попадают в сетку полимера и удерживаются в ней, в то время как большие молекулы не могут проникнуть в полимерную сетку и вымываются из хроматографической колонки.

Функциональность полимеров играет большую роль в химии высокомолекулярных соединений: характеризует реакционную способность полимеров, их способность к комплексообразованию и адсорбции, растворимость, ряд важных реологических и других физико-химических и физико-механических свойств. Для олигомеров параметры РТФ могут быть использованы для исследования процессов их синтеза и превращения, прогнозирования свойств полимерных продуктов на их основе. Параметры РТФ должны вводить как важнейшие характеристики в технические условия для полимеров с функциональными группами.

1.7. Методы получения полимеров

Полимеры получают из низкомолекулярных соединений – мономеров по реакции полимеризации и поликонденсации.

1.7.1. Полимеризация

Полимеризация – это реакция соединения нескольких молекул мономеров, которая не сопровождается выделением побочных продуктов и протекающая без изменения элементарного состава. Различают цепную и ступенчатую полимеризацию.

а) Цепная полимеризация Цепная полимеризация характерна для соединений с двойными свя-

зями, например, для этилена СН2=СН2, изобутилена (СН3)2С=СН2, винил-

43

хлорида СН2=СНСl и для неустойчивых циклов, содержащих гетероатомы, например, для оксида этилена.

CH2 CH2

O

Процесс цепной полимеризации состоит из трех основных стадий:

1.Инициирование (возбуждение) молекул мономера: М М* (возбужденная молекула мономера или активный центр

2.Рост цепи:

M* M M1*

M1* M M*2

M*2 M M*3

………………

M*n 1 M M*n (возбужденная растущая молекула полимера). 3. Обрыв цепи

M*n Mn (невозбужденная молекула полимера).

Активным центром при цепной полимеризации являются свободный радикал или ион и в зависимости от этого различают радикальную и ионную полимеризацию.

б) Радикальная полимеризация Радикальная полимеризация возникает под влиянием физического или

химического воздействия вследствие чего появляется первичный свободный радикал:

М R

Этот радикал реагирует с двойной связью невозбужденной молекулы мономера присоединяясь к ней образует новый радикал, способный к дальнейшему взаимодействию с исходными мономерами. Так происходит рост цепи:

R M R M

R M M R M M

……………………………

R M M nM R Mn 1M (макрорадикал)

Полученный макрорадикал может превратиться в неактивную молекулу и оборвать цепь следующими путями:

1)рекомбинация первичных радикалов

R R R R

2)рекомбинация макрорадикалов:

Rn 1 M Rm 1 M Pn m

44

3)рекомбинация макрорадикала с первичным радикалом:

R n 1 M R m Pn m

4)реакция диспропорционирования.

1.7.2. Способы возбуждения мономеров

Процесс возбуждения мономера для превращения его в радикал требует затраты энергии. В зависимости от способа образования свободного радикала различают следующие виды возбуждения мономеров: термический, фотохимический, радиационный и под влиянием химических инициаторов.

Термическая полимеризация – это полимеризация, при которой возбуждение молекул мономера происходит под действием тепла. Этот вид полимеризации имеет большое значение, так как на практике часто процесс проводится при нагревании.

Фотохимическая полимеризация протекает за счет поглощения световой энергии. В результате прямого поглощения кванта света фотохимическая полимеризация может протекать при температурах, при которых полимеризация, инициируемая другими методами не протекает.

Радиационная полимеризация – это полимеризация, при протекании которой образование свободных радикалов происходит под действием ионизирующих излучений.

Полимеризация, протекающая под влиянием химических инициаторов, заключается в возбуждении молекул мономера веществами, способными при нагревании разлагаться с образованием свободных радикалов. К таким веществам относятся пероксид водорода, перекись бензоила, гидроперекиси, диазосоединения. Например, при нагревании перекись бензоила разлагается на два радикала:

C6H5COO O COC6H5 t C C6H5COO C6H5COO CO2

Образовавшиеся радикалы являются активными центрами и присоединяясь к мономеру, вызывают рост цепи:

C6 H5COO CH2 CH C6 H5COO CH2 CH

|

|

X |

X |

C6 H5 COOCH2 CH CH2 CH C6 H5COO CH2 CH CH2 CH

|

|

|

|

X |

X |

X |

X |

Часто используется окислительно-восстановительное инициирование, при котором свободные радикалы образуются в результате окислительновосстановительной реакции:

ROOH Fe2 RO OH Fe3

45

Окислительно-восстановительные реакции протекают со значительно меньшей энергией активации по сравнению с термическим распадом перекисных соединений на свободные радикалы (~41,8 кДж/моль вместо 125,4-146,3 кДж/моль). Это позволяет проводить полимеризацию при более низких температурах.

1.7.3. Ионная полимеризация

При ионной полимеризации активными центрами, возбуждающими цепную реакцию, являются ионы. Ионная полимеризация протекает под воздействием возбудителей (катализаторов), имеющих ионную природу. В зависимости от знака заряда на конце растущей цепи ионную полимеризацию подразделяют на анионную, протекающую под влиянием катализаторов основного характера, и катионную, вызываемую кислотными реагентами. Анионная или карбанионная полимеризация протекает с образованием карбаниона – соединения с трехвалентным атомом углерода, несущим отрицательный заряд. Анионная полимеризация протекает в присутствии катализаторов – доноров электронов, таких как амид натрия, трифенилметилнатрий, щелочные металлы, алкилы щелочных металлов. Катионная или карбониевая полимеризация протекает с образованием иона карбонил – полярного соединения с трехвалентным атомом углерода, несущим положительный заряд. При карбониевой полимеризации катализаторами являются соединения, являющиеся акцепторами электронов. К ним относятся хлорид алюминия AlCl3, четырехлористое олово SnCl4, четыреххлористый титан TiCl4, фторид бора BF3 и др. По анионому механизму полимеризуются акрилонитрил и метиметакрилат. По катионому механизму полимеризуется стирол с катализатором SnCl4. Ионная полимеризация может протекать в присутствиии не одного, а нескольких катализаторов (сокатализаторов), например в присутствии алкилметаллов и хлоридов металлов переменной валентности (TiCl3, TiCl4).

1.7.4. Сополимеризация

Сополимеризация или совместная полимеризация – это полимеризация двух или большего числа мономеров разного строения. Подбирая различные соотношения мономеров, можно в широком диапазоне изменять свойства синтезируемых полимеров. При совместной полимеризации получают полимеры линейного, разветвленного и сетчатого строения.

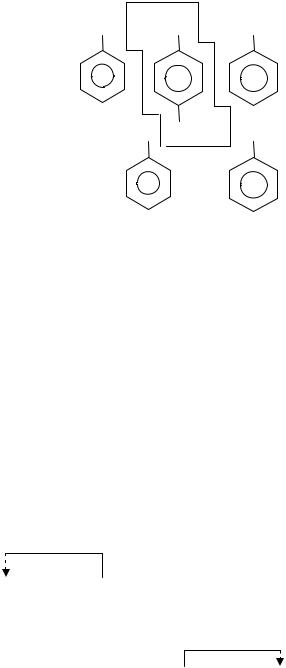

Сетчатые полимеры образуются в том случае, если молекула одного из мономеров, прибавленного даже в незначительном количестве, содержит две двойные связи. Такие мономеры называются сшивающими агентами. Если к стиролу прибавить незначительное количество дивинилбензола, то

46

при из совместной полимеризации образуется нерастворимый и неплавкий сополимер сетчатого строения:

СН2 = СН - - СН = СН2

- СН = СН2

… - CH2-CH-CH2-CH-CH2-CH-...

… - CH2-CH-CH-CH 2-CH-CH2-...

Полученный сополимер является ионообменной смолой.

Стереоспецифическая полимеризация Это полимеризация, при которой образуются стереорегулярные поли-

меры. Она может протекать как по радикальному, так и по ионному механизмам.

1.7.5. Ступенчатая полимеризация

Ступенчатой полимеризацией называется реакция соединения нескольких молекул, протекающая путем постепенного присоединения молекул мономера друг к другу. За счет миграции какого-либо подвижного атома (большей частью атома водорода) от одной молекулы к другой. Примером ступенчатой полимеризации является полимеризация диизоцианатов и двухатомных спиртов с образованием линейных полиуретинов:

O C N R N C O HO R' OH O C N R NHCO R' OH

O

O C N R NH CO R' OH O C N R N C O

O

O C N R NHCO R' OCNH R N C O

|

|

O |

O |

47

O C N R NH CO R' OH O C N R N C O

O

O C N R NHCO R' OCNH R N C O

|

|

O |

O |

и т.д.

При взаимодействии диизоцианатов с трехатомными спиртами (глицерин или триметилолпропан) получаются полимеры сетчатого строения.

1.7.6. Поликонденсация

Поликонденсация – реакция образования макромолекул, сопровождающаяся отщеплением низкомолекулярных веществ: воды H2O, NH3, спирта, хлороводорода HCL и др. Для осуществления поликонденсации используется большое число реакций замещения или обмена между функциональными группами исходных веществ (-OH, -COOH, -NH2, галогены, подвижный водород). Мономеры, вступающие в реакцию поликонденсации, должны быть не менее, чем бифункциональные.

Поликонденсация, в которой участвуют только бифункциональные молекулы, приводит к образованию линейных макромолекул. Такую поликонденсацию называют линейной:

а – А – в + а – А – и а – А – А – в + ав, где а и в – атомы или группы атомов, отщепляющиеся после поликонденсации.

К таким процессам относится получение полиэтилентерерталата, который применяется для изготовления синтетического волокна лавсана:

nCH3OOC |

|

|

COOCH3 |

nHO CH2 |

CH2 |

OH |

|

|

||||||||||||

|

CH3 |

|

C |

|

|

C |

|

O |

|

CH2 |

|

CH2 |

|

O |

|

|

H |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

n |

|

2n |

|

1 CH3OH |

||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

O |

|

|

O |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Поликонденсация, в которой участвуют молекулы с тремя или с большим числом функциональных групп, приводит к образованию разветвлённых или трёхмерных (сетчатых) структур. Такую поликонденсацию называют разветвлённой или трехмерной.

48

a A a в В в а А В в ав а

a A В в а А а а А В А а ав а а а а

a A В А а а А а а А В А В в ав

а а а а а

вплоть до образования трёхмерной сетки:

A B A B A B

B A B A B A

A B A B A B

Поликонденсация, в которой участвует только один мономер, называется гомополиконденсацией:

хH2O – (CH2)6 – COOH (х – 1)H2O + [ – O – (CH3)6 – CO –]х – OH

Поликонденсация с участием двух или более однотипных мономеров называется совместной поликонденсацией.

Для поликонденсации характерно несовпадение составов продуктов и исходных мономеров. При поликонденсации на всех стадиях роста макромолекул промежуточные соединения вполне устойчивы и могут быть выделены в свободном виде.

1.7.7. Механизм и способы поликонденсации

а) Линейная поликонденсация. Её проводят в расплаве, в растворе, на границе раздела фаз, а также в твердом состоянии. При поликонденсации на границе раздела фаз образуются высокоплавкие полимеры с высокой молекулярной массой. Этим методом получают полиэфиры, полиамиды, полиуретаны, полимочевины.

б) Совместная поликонденсация. Ее применяют для модификации свойств поликонденсационных полимеров, например, для получения полиамидов с повышенной термостойкостью, лучшей растворимостью, чем у соответствующих гомополиморов.

в) Трехмерная поликонденсация. Характерной чертой ее является резкий переход системы в гель. Методы поликонденсации в этом случае определяется тем, что конечный продукт реакции не поддается никакой переработке, кроме механической.

49

1.7.8. Основные закономерности и отличительные особенности реакции поликонденсации

По характеру функциональных групп, взаимодействующих между собой при поликонденсации, мономеры делятся на:

мономеры с взаимодействующими однородными функциональными группами; реакция поликонденсации может осуществляться между молекулами одного и того же мономера:

nHO CH2 CH2 OH CH2 CH2 O n nH2O

мономеры, содержащие в молекуле взаимодействующие разнородные функциональные группы:

nH2 N R COOH HN2 R CO n (n 1)H2O

мономеры с взаимодействующими однородными функциональными группами; реакция поликонденсации протекает лишь при взаимодействии между собой мономеров, и имеющих функциональные группы одного типа:

nH2 N R NH2 nHOOC R' COOH

NH R NH CO R' CO n (2n 1)H2O

мономеры с невзаимодействующими разнородными функциональными группами; они применяются редко.

Для процесса поликонденсации имеет значение не только природа и число функциональных групп в молекуле мономера, но и расстояние между ними. Дело в том, что при взаимодействии функциональных групп, отделенных друг от друга тремя или четырьмя атомами углерода, может образоваться вместо линейной молекулы устойчивое цилиндрическое соединение.

Процесс образования полимеров – поликонденсация также состоит из трех элементарных актов:

1. Образование активных центров – функциональных групп.

При поликонденсации образование функциональных групп должно происходить заранее, до проведения реакции. Однако бывает и так, что эти группы создаются непосредственно в процессе реакции поликонденсации. Например, при синтезе фенолоформальдегидных полимеров активные центры (метиловые группы) образуются при взаимодействии фенола с формальдегидом:

OH |

|

OH |

|

+ H - C |

O |

-CH2OH |

|

H |

|||

|

|

50