2220

.pdf

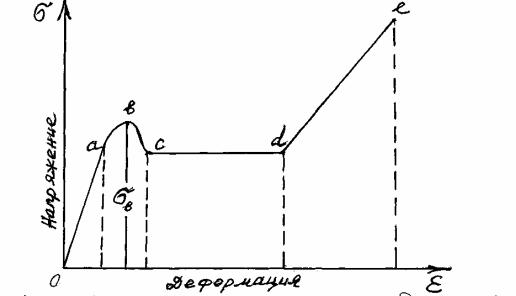

Рис.8.1.1. Зависимость относительного удлинения от напряжения сил для стеклообразных полимеров

Начальная область «оа», представляющая собой прямолинейный участок, соответствует деформации, которая, хотя и формальна, подчиняется закону Гука. В области «ав» тангенс угла наклона кривой к оси абсцисс с увеличением напряжения уменьшается. Это связано с началом развития в образце вынужденной эластичности. Вынужденно-элас- тичные деформации – это большие деформации, развивающиеся в стеклообразных полимерах под влиянием значительных напряжений, близких по своей природе к высокоэластическим деформациям. С ростом напряжения скорость развития вынужденно – эластической деформации быстро увеличивается, что приводит к дальнейшему уменьшению тангенса угла наклона кривой растяжения. В максимуме или в области плато кривой растяжения касательная к кривой горизонтальна, то есть скорость вынуж- денно-эластической деформации становится равной полной скорости деформации. Напряжение, при котором это происходит, называется пределом вынужденной эластичности В. Вблизи максимума и в области спада напряжения замечается начало образования «шейки». К концу спада напряжения формирование шейки заканчивается. Область – часть кривой, параллельная оси абсцисс, соответствует удлинению шейки за счет соседних, мало деформированных частей образца const . В точке d

рост шейки прекращается, то есть толщина всего образца становится равной толщине шейки. Область de соответствует дальнейшей деформации образца уменьшенного сечения.

Вынужденная эластичность, так же как и высокая эластичность, зависит от скорости деформации.

393

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

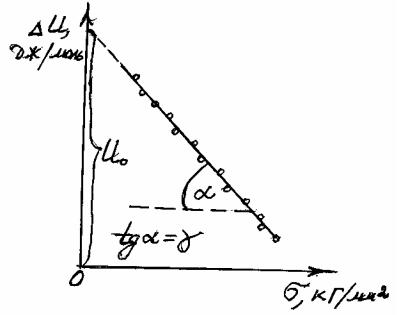

Рис.8.3.2. Зависимость |

|

f |

|

|

||

|

|

|

U |

|

|

|||

|

|

|

|

|

|

|

Таблица 8.3.1 |

|

Полимер |

|

Начальный активационный |

|

Энергия активации терми- |

||||

|

|

|

барьер U0 , кДж/моль |

|

|

|

ческой деструкции Е, |

|

|

|

|

|

|

|

|

кДж/моль |

|

Тефлон (волокно) |

|

319,50 |

|

|

|

336,49 |

||

Изотактический |

|

|

|

|

|

|

|

|

полипропилен |

|

234,08 |

|

|

|

317,68 |

||

(волокно) |

|

234,08 |

|

|

|

242,44 |

||

Поливинилхлорид |

|

|

|

|

|

|

|

|

(волокно) |

|

146,30 |

|

|

|

133,76 |

||

Поликапроамид (капрон) |

|

|

|

|

|

|

|

|

ориентированный |

|

188,10 |

|

|

|

183,92 |

||

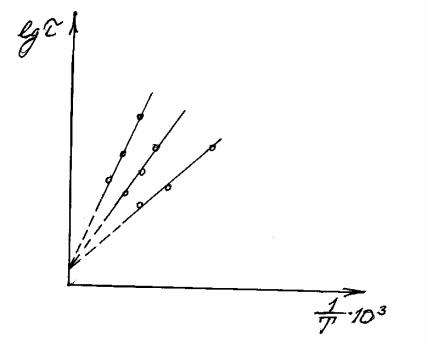

Из табл. 8.3.1 следует, что значения U0 соизмеримы с величинами

энергии активации реакции термической деструкции полимеров и вообще с энергией активации химических реакций. На основании этого можно считать, что ответственными за разрыв являются химические связи между атомами в макромолекулах полимера. Прочный параметр наоборот, зависит от структуры полимера, поэтому он называется структурно-чув- ствительным коэффициентом.

Структурночувствительный коэффициент показывает темп снижения начального активационного барьера U0 с увеличением напряжения. При

одном и том же значении U разрывное напряжение, то есть прочность, тем больше, чем меньше .

Величина имеет размерность объема. Это ясно из следующих рассуждений: – часть работы, которую выполняют внешние силы при

разрыве полимера. Предполагая, что разрыв между атомами наступает при

400