2220

.pdfобмотанных проводов, заливочные компаунды, связующие, клеи, подшипники, уплотнения, арматура атомных реакторов, пенопласты и др.

Таблица 7.10.1 Свойства стеклопластика на основе сетчатого полиимида

Основные характеристики стеклопластика |

Значение |

||

Плотность, г/см3 |

|

|

1,9 |

Термический коэффициент линейного |

|

||

расширения, К-1 |

|

|

1,5 10-5 |

Деформационная |

теплостойкость |

при |

|

напряжении 1,85 МПа |

|

349 |

|

Прочность при растяжении σраст, МПа: |

|

|

|

а) при 23°С |

|

|

186 |

б) при 260°С |

|

|

157 |

Прочность при изгибе σизг, МПа: |

|

|

|

а) при 23°С |

|

|

343 |

б) при 260°С |

|

|

245 |

Прочность при сжатии σсж при 23°С, МПа |

230 |

||

Водопоглощение за 24 часа,% |

|

0,2 |

|

7.11. Полиуретаны

Полиуретаны – это обширный класс гетероцепных полимеров, часто сильно отличающихся химической природой, строением цепи и свойствами, но неизменно содержащих уретановые группы –NHCO–. Уретаны

– это сложные эфиры α-аминокарбоновой кислоты. Реакция получения уретанов была исследована Вюрцем еще в 1848г. – эта реакция взаимодействия изоцианатов со спиртами:

R – N = C = O+R’OH RNH – COOR’

Изоционаты – это эфиры изоциановой кислоты H – N = C = 0. Реакция диизоционатов и гликолей приводит к образованию линейных

полиуретанов:

nOCH – R – NCO + nHOROH [–OCNH–R–NHCOORO]n

Полиуретан

Реакция взаимодействия гексаметилендиизоцианата и 4-бутандиола также приводит к образованию полиуретанов:

nOCN (CH2)6NCO+nHO(CH2)4OH [OCNH(CH2)6NHCOO(CH2)4O4–]n

Класс изоционатов обширен и включает такие изоцианаты: толуилендиизоцианаты (2,4- и 2,6-изомеры или их смесь в соотношении 65:35); 4,4- дифенилметандиизоцианат; 1,5-нафтилен; гекса-метилендиизоцианаты;

291

трифенилметан-триизоционат; полиизоцианаты; биуретизоцианат; изоциануратизоцианаты; димер 2,4-толуилендиизоцианаты; блокированные изоцианаты и др. Гидросиликатосодержащими компонентами, вступающими в реакцию с изоцианатами являются:

1.Олигогликоли – продукты гомо- и сополимеризации тетрагидрофурана, пропилен – и этиленоксидов, дивинила, изопрена;

2.Сложные полиэфиры с концевыми группами ОН – линейные продукты поликонденсации адипиновой, фталевой и других дикарбоновых кислот с этилен-, пропилен-, бутиленили другими низкомолекулярными гликолями.

3.Разветвленные продукты поликонденсации перечисленных кислот и гликолей с добавкой триолов – глицерина, триметилолпропана, продукты полимеризации ε-капролактама. Прочностные показатели, световая и радиоационная стойкость и жесткость полиуретанов определяются строением исходного изоционата, комплекс же физико-механических свойств полиуретанов определяет гидроксилсодержащий компонент.

Линейные полиуретаны образуются и по реакции бисхлорформиата с диамином:

n(Cl – C – O – R – O – C – Cl)+nH2N – R – NH2

|

|

O |

O |

[ – O – R – O – C – N – R – N – C]n

|

|

|

|

O |

H |

H |

O |

Для синтеза полиуретанов трехмерного строения используют три-, тетра- и полифункциональные соединения, содержащие несколько гидрокси- и аминогрупп (глицерин, пентаэритрит, диэтаноламин) или полиизоцианаты. При синтезе полиуретанов в зависимости от мольного соотношения исходных компонентов образуются полимерные цепи, которые могут иметь различные концевые группы. Наличие последних приводит к реакциям удлинения цепи. При взаимодействии двух молекул полиуретанов, полученных при избытке диизоцианата имеющих концевые изоционатные группы с водой происходит удлинение цепи и образование макромолекул, содержащих мочевинные связи:

2OCNНNCO+HOH OCNНNH – CO – NHНNCO+CO2

Полиуретаны с мочевинными группами образуются и по реакции полиуретанов с диаминами:

OCNНNCO+H2NRNH+OCNНNCO OCNНNHCONH–R–NHCONHНNCO

Такими способами получают высокомолекулярные полиуретаны, в основной цепи которых чередуются уретановые и мочевинные группы.

292

Низкомолекулярные соединения – диамины, гликоли – приводят к удлинению макромолекул и называются удлинителями цепи макромолекул.

В основной цепи полиуретанов образуются и другие функциональные группы. Это объясняется тем, что при синтезе полиуретанов, кроме основной, протекают и другие реакции. Так, первичные продукты присоединения изоцианатов к олигоэфирам имеют в мочевинных, уретановых, амидных и других группах реакционно-способные атомы водорода, которые при повышенных температурах взаимодействуют с изоцианатами с образованием новых групп:

|

|

|

|

|

|

|

|

О |

|

R–N–C–O–R |

|

|

|

|

|

||||

R–N–C–O–R |

|||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

H |

O |

O=C–NH–R |

|||||||

Уретан |

Аллофанатная группа |

||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

О |

|

R–N–C–N–R +R–N=C=O |

|

|

|

|

|

||||

R–N–C–NH–R |

|||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

H |

O H |

O=C–NH–R |

|||||||

Мочевина |

Биуретовая группа |

||||||||

|

|

|

|

|

|

|

О |

||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

R–N–C–R |

||||

R–N–C–R |

|

|

|

|

|

||||

O=C–NH–R |

|||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

H |

O |

|

|

|

|

|

|||

Амид |

Ацилмочевинная |

||||||||

|

|

|

|

|

группа |

||||

Полиуретаны – это соединения, в цепи которых имеются не только уретановые, но и другие функциональные группы. Это придает полиуретанам комплекс новых цепных свойств, только изоцонатсодержащие мономеры способны к большому числу разнообразных реакций и это определяет многообразие химических превращений при синтезе и типов связей в образующихся цепях, что дает возможность в пределах одного класса соединений – полиуретанов – получать материалы с самыми разнообразными свойствами.

Наиболее широкое применение для получения полиуретанов нашли толуилендиизоцианаты и гексометилендиизоцианат. Для производства полиуретанов используют оба вида диизоцианата или их смесь. Толуилендиизоцианат представляет собой жидкость желтоватого цвета с плотностью ρ 1,2 г/см3, имеющей температуру плавления около 20 С и

293

кипения 220 С, показатель преломления N=1,5678; молекулярная масса 174,15. Гексаметилендиизоцианат получают из гексаметилендиамина путем его обработки фосгеном. Эта жидкость с плотностью ρ=1,046 г/см3, температура замерзания -67 С и температура кипения свыше 220 С; показатель преломления n=1,4530; молекулярная масса 168,19. Диизоцианаты обладают ярко выраженными токсическими свойствами; при попадании на кожу оказывают раздражающее действие, а при попадании в дыхательные пути вызывают сильное отравление вплоть до отека легких. Предельно допустимая концентрация их паров в воздух помещений 0,0005 мг/м3. Применяемые диизоцианаты труднолетучие жидкости, тяжелее воздуха их пары, поэтому, давление паров при комнатной температуре невелико.

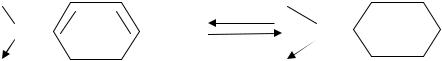

Для получения технических полиуретанов в качестве гликоля применяют пропандиол. Механизм реакции образования полиуретанов представляет собой реакцию ступенчатой полимеризации, которая основана на миграции подвижного водорода гидроксильной или аминогруппы к атому азота изоцианатной группы. Далее свободные гидроксильные группы вступают в реакцию с изоцианатными группами молекул диизоцианатов. На каждом этапе образуются изолируемые, способные к дальнейшей полимеризации, молекулы. При изучении структуры полиуретанов следует иметь в виду кинетические особенности реакции. В зависимости от химического строения диизоцианаты обладают различной реакционной способностью. С наименьшей скоростью вступают в реакцию алифатические диизоцианаты; ароматические диизоцианаты, особенно содержащие электроноакцепторные заместители (нитро-, нитрильные, галоидные группы) обладают повышенной реакционной способностью. Реакционная способность изоцианатной группы может быть объяснена на основе ее электронной структуры:

R – N = C = O R – N = C+ – O– R – N – C+ = 0

Возможные резонансные структуры показывают, что наивысшая плотность электронов наблюдается на атоме кислорода, а наименьшая – на атоме углерода, так что наибольший отрицательный заряд имеет кислород, наибольший положительный заряд-углерод; азот имеет промежуточный, средний, общий отрицательный заряд. Реакции изоцианатов с соединениями, содержащими активный водород, протекает путем воздействия нуклеофильного центра на электрофильный углерод в изоцианатной группе:

R – N = C = O R – N = C = O R – N – C = 0

HA |

H A |

294

Соединения с активным атомом водорода действуют в этой реакции как донор электронов, а не как донор водорода. Это подтверждается влиянием электрофильных групп в этих соединениях. Эти группы способны отнимать электроны от активного водорода, обедняя его как донора электронов и уменьшая скорость реакции с изоцианатом. Такое снижение активности наблюдается у соединений содержащих активный водород:

CH3NH2>C6H5NH2>CH3OH>C6H5OH>CH3COOH

При введении электрофильных групп в изоцианат наблюдается противоположный эффект, т.к. в этом случае положительный заряд атома углерода в изоцианатной группе увеличивается, облегчая атаку этого атома

нуклеофильным агентом, и увеличивая скорость реакции: |

|

|

|||||

O |

|

|

O– |

|

|

|

|

N – |

|

– NCO |

N = |

|

|

=N – C+=O |

|

O |

|

|

O |

|

|

||

|

|

|

|

||||

Помимо электронных эффектов заместителей важную роль играют стерические факторы. Реакция ароматических диизоцианатов замедляются громоздкими заместителями в ортоположении; реакции алифатических замедляются разветвленными или большими по размерам заместителями, расположенными вблизи реакционного центра. Природа заместителей оказывает влияние и на активность катализаторов.

Как уже было отмечено, полиуретаны в зависимости от химического строения исходных компонентов могут содержать различные группы. К этим группам относятся: углеводородная (–СН–); простая эфирная (–О–); сложная эфирная (–СОО–); ароматическая (–СН–); амидная (–СОNН–); уретановая (–ОСОNН–), которые отличаются степенью полярности, а значит, и прочностью образованных ими физических связей. Прочность этих связей определяется энергией когезии, величина которой для перечисленных групп представлена в табл. 7.11.1.

|

|

Таблица 7.11.1. |

|

Величина когезии |

|

Группа |

|

Энергия когезии, кДж/моль |

-СН- |

|

2.85 |

-О- |

|

4.19 |

-СОО- |

|

12.15 |

-СН- |

|

16.34 |

-CONH- |

|

35.61 |

-OCONH- |

|

36.62 |

Табл. 7.11.1 показывает, что межмолекулярные связи могут возникать при наличии в полимерах уретановых и амидных групп. Ароматические и

295

сложноэфирные группы также способствуют возниконовению между макромолекулами достаточно сильных физических связей. При этом нельзя недооценивать роль слабых связей типа сил Ван-дер-Ваальса, особенно при отсутствии или малой концентрации сильнополярных функциональных групп. Важным фактором является определяемое химическим строением цепей их геометрическое упорядочение, поскольку сила физической связи характеризуется и взаимным расположением взаимодействующих групп. Кроме того, мощным регулятором интенсивности межмолекулярных взаимодействий в полиуретанах является молекулярная масса исходного олигоэфиргликоля. Увеличение молекулярной массы последнего влечет за собой уменьшение концентрации уретановых групп и одновременно с этим уменьшение количества сильных физических связей. Необходимо учитывать также наличие в уретановых группах активного атома водорода, способного иметь донора и участвовать в образовании водородных Н-связей. В полиуретаны следует выделить три основных типа Н-связей:

|

|

O |

O |

|

|

|

O |

|||||

N – H….O=C |

|

|

O=C |

|

|

|

|

|

|

|||

|

|

O=C |

||||||||||

|

|

|

|

O |

||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

O=C |

NH |

N – H…O=C |

N – H…O – |

|||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

I |

II |

|

|

|

III |

|||||

В перечисленных типах Н-связей акцептором протона является карбональный кислород уретановой сложной эфирной группы, либо кислород простой эфирной группы. Какой из типов Н-связей реализуется в наибольшей степени зависит от химического строения цепи полиуретанов и количественного соотношения участвующих в образовании Н-связей функциональных групп. Присутствие в полиуретанах аллофановых, биуретовых, ацилломочевинных и других групп обуславливает новые возможности для образования Н-связей. Природа и характер распределения физических связей, включая и Н-связи, являются важными для физикохимии полиуританов.

Реакция образования полиуретанов может происходить как при простом смешении компонентов, так и в присутствии растворителей. Техническое получение линейных полиуретанов путем взаимодействия гексаметилендиизоцианат и 1,4-бутандиола может быть осуществлено путем проведения реакции в растворителе или в расплаве. Получение полиуретанов в растворителе осуществляется следующим образом. В реактор, снабженный рубашкой для обогрева, обратным холодильником и мешанкой загружают смесь растворителей (хлорбензол и дихлорбензол). Затем вводят 1,4-бутандиол и после нагрева до 60°С – гексаметилендиизоцианат в количественном соотношении 1:1. Температуру смеси доводят до

296

температуры кипения растворителей и выдерживают при этой температуре 4-5 часов. Так как полиуретан не растворяется в хлорбензоле, то во время реакции полимеризации, он выпадает из смеси в виде порошка или хлопьев. Полученный полиуретан отфильтровывают, растворитель отгоняют с острым паром и высушивают в вакуум-сушилке при 65°С. Выход полиуретана составляет 100%. Молекулярная масса получаемого полиуретана почти не зависит от природы растворителя, но если растворитель не вступает во взаимодействие ни с одним из исходных компонентов, то зависит от его количества. Чем выше концентрация реагирующих веществ, тем выше молекулярная масса получаемого полиуретана. Получение полиуретана в расплаве позволяет значительно сократить время реакции и частично удешевить процесс, так как применение органических растворителей и ряд операций отпадают. Взаимодействие диизоцианатов с гликолями без растворителей протекает в среде инертных газов с очень большой скоростью и сопровождается выделением значительного количества тепла, поэтому гексаметилендиизоцианат добавляют постепенно, в течение 0,5- 1,0 часа при интенсивном перемешивании. Так как интенсивное перемешивание представляет значительную трудность вследствие высокой вязкости расплава полимера, поэтому сначала реакцию проводят с 80-90% дизоцианата. Затем подвижный расплав низкомолекулярного полимера перекачивают в реактор с мощной мешалкой специальной конструкции. В этом реакторе реакцию продолжают, добавляя недостающее количество диизоцианата. После образования полиуретана температуру расплава поддерживают в пределах от 190 до 210°С до полного завершения реакции. О том, что реакция прошла, судят по вязкости расплава (6-9 Па с при 190°С) или по относительной вязкости раствора полимера в крезоле. Получив полиуретан с необходимой вязкостью, перемешивание прекращают и расплав выдерживают при давлении 2,6-3,9 кПа для удаления пузырьков инертного газа. Затем расплавленный полимер в виде ленты выдавливают из реактора при помощи сжатого азота. После охлаждения ленту дробят на куски и высушивают. Вместо гликолей можно применять полиэфиры с молекулярной массой 400-10000. Реакция взаимодействия диизоцианатов с полиэфирами, содержащими на концах гидроксильные группы используется для получения полиуретановых каучуков (эластомеров) и пенополиуретанов. Мягкие, каучукоподобные эластомеры получают на основе линейных полиэфиров; твердые и жесткие теплостойкие полиуретаны получают с использованием полифункциональных полиэфиров. Для получения полимеров применяют полиэфиры с молекулярной массой до 2000, в зависимости от реакционной способности полиэфиров и изоцианатов реакция образования полиуретанов может протекать как при повышенных температурах, так и при низких, в среде растворителя и без растворителя. Для реакции получения полиуретанов характерен однород-

297

ный состав получаемых полимеров. Особенно однородные продукты получаются при реакции в растворителе, способным растворять исходные мономеры и низкомолекулярные продукты. На величину молекулярной массы полиуретана и его свойства сильное влияние оказывает строение диизоцианата и их соотношение. Наиболее высокомолекулярные полиуретаны получаются при эквимолекулярном соотношении гликоля и диизоцианата, а в случае избытка одного из них молекулярная масса снижается.

Температура плавления полиуретанов, полученных при избытке диизоцианата с последующей обработкой продуктов реакции водяным паром, выше температуры плавления полимеров, полученных при эквимолекулярном соотношении исходных компонентов. Так, полиуретаны из толуилендиизоцианата и триэтиленгликоля, имеют температуру плавления 128°С, а полиуретан, полученный при 50%-ном молярном избытке диизоцианата и обработанный водяным паром 155-200°С.

Величину молекулярной массы полиуретанов можно регулировать с помощью добавок монофункциональных соединений. Введение катализаторов ускоряет взаимодействие диизоцианатов с гликолями. Так, введение 0,01% пиридина приводит к тому, что реакция практически заканчивается через 1-2 часа вместо 8-10 часов.

Полиуретаны представляют собой кристаллические волокнообразующие полимеры, имеющие достаточно высокие температуры плавления, отличающиеся незначительной гигроскопичностью, высокой атмосферостойкостью, устойчивостью к воздействию кислорода воздуха и озона, кислот и щелочей.

Для производства строительных материалов нашли применение линейные полиуретаны, полученные на основе гексаметилендиизоцианата и 1,4-метандиола, типа ПУ-1. Это твердый продукт цвета слоновой кости. Ниже приводятся основные параметры полиуретана марки ПУ-1:

Плотность, г/см3 – 1,21 Температура плавления, °С – 176-180 Предел прочности, МПа:

а) при растяжении – 50-60 б) при сжатии – 80-85 в) при изгибе – 70-80

Ударная вязкость, Дж/м3 – 5,0 Теплостойкость по мартенсу, °С – 60 Максимальное водопоглощение, % – 2,0

Данные углового рассеяния рентгеновских лучей показывают, что полиуретан марки ПУ-1 имеет гетерогенную структуру; гетерогенность его обусловлена различием электронных плотностей жестких доменов (ассоциатов жестких сегментов) и гибкой олигоэфирной матрицей. Структура

298

ПУ-1 двухфазная, в которой плотность жестких доменов существенно выше плотности окружающей олигоэфирной мартицы.

Для производства полимерных композиционных материалов строительного назначения преимущественно используются полиэфиры на основе окиси пропилена (лапрол 2002, 3003, 5003-2-5-10) и тетрагидрофурана (полифурил 1000, оптол 1100, лапрол 1102). Для получения композиционных материалов с повышенной огнестойкостью применяют простые полиэфиры на основе эпихлоргидрина марок оксолин-1 и оксолин-2. Светостойкие композиционные материалы получают из 4,4-метилен- бисциклогексилизоцианата и зофорондиизоцианата и диизоцианата на основе адамантана. Полиуретан на основе гексаметилендиизоцианата и 1,4-бутандиола представляют собой твердый продукт, устойчивый к действию разбавленных кислот и щелочей, углеводородов, масел. Хорошо растворяется в крезоле, феноле, концентрированной серной и муравьиной кислотах. Молекулярная масса полиуретана составляет 13000-30000.

Полиуретаны перерабатывают всеми существующими технологическими методами: экструзией, прессованием и литьем в свободные формы. Наиболее широкое применение получили литьевые полиуретановые эластомеры. Литьевая технология формования изделий из полиуретана позволяет получать изделия практически любой формы и размеров недоступных для формирования резиновых изделий. Линейные полиуретаны перерабатывают в волокна и литьевые изделия при температуре +180...+185°С. Волокна имеют предел прочности при растяжении около 400-450 МПа и относительное удлинение 12-14%. Прочность во влажном состоянии составляет 90% прочности в сухом состоянии.

Полиуретановые волокна отличаются небольшой гигроскопичностью, высокой химической стойкостью, поэтому применяются для изготовления фильтровальных тканей; стойки к горячей воде, кислотам, кабельной изоляции и парашютной ткани.

Разнообразие исходного сырья, а также химических реакций синтеза полиуретанов, возможность широкого набора химических и физических связей, позволяет создать на основе полуретанов различные материалы. Одними из таких материалов являются пенополиуретаны. Впервые пенополиуретаны были получены 1947 году немецким ученым Байером. Процесс образования пенополиуретанов сложнее процессов, протекающих при получении невспененных полиуретанов, так как здесь протекают явления, характерные для коллоидных систем. Чтобы иметь ясное представление о процессе пенообразования, необходимо знать основные реакции в результате которых происходит образование газа и рост макромолекул, а также коллоидную химию в формировании пузырьков пены и реологию полимера в процессе его отверждения. Для улучшения пенообразования к

299

реагирующей системе добавляют воду, за счет реакции которой с изоцианатом выделяется углекислый газ, необходимый для вспенивания:

O

2R – N=C=O+H2O R – NH – C – NH – R+CO2 +196,46 кДж/моль

Изоцианат Мочевина В производстве жестких пенополиуретанов в качестве вспенивателей

применяют низкокипящие жидкости – фреоны (хлодоны), которые представляют собой галогенопроизводные алканов, например трихлорфторметан. Однако эти вспениватели, попадая в атмосферу, разрушают озонный слой Земли, поэтому некоторые из них не используются.

Условно пенополиуретаны разделяются на следующие группы: 1. По твердости или значению модуля упругости – на жесткие, полужесткие и эластичные. К жестким относятся пенопласты, имеющие напряжения сжатия более 150 кПа; к эластичным относятся пенопласты, имеющие напряжение сжатия при 50% деформации менее 10 кПа; 2. По способу получения – на блочные и формованные; 3. По степени замкнутости ячеек – на открыто- и закрытоячеистые. Важное свойство пенополиуретанов: - невысокая кажущаяся плотность до 1,6-1,8 г/см3; отличные теплоизоляционные свойства; высокая прочность при растяжении и раздире; стойкость к окислительному старению. Пенополиуретаны не растворяются в большинстве органических растворителей, они не изменяют своих свойств при контакте с соляной (до 8 моль/см3 HCl); серной (до 2 моль/см3), ледяной уксусной кислотами, растворами гидрооксида натрия NaOH (до 2 моль/см3) и концентрированного аммиака. Кроме того, пенополиуретаны имеют необычную ячеистую мембраноподобную структуру. Твердая фаза в пенополиуретанах заменена на газ, обычный воздух находящийся в полимере в виде многочисленных пузырьков-ячеек. В зависимости от относительной скорости молекулярного роста полиуретана и реакции газообразования на стадии вспенивания стенки ячеек оказываются прорванными или неразрушенными, что приводит к формированию полимеров с открытоили закрытоячееистой структурой. С геометрической точки зрения, если пузырьки газа занимают объем меньше 76%, то они имеют сферическую форму. В противном случае, пузырьки искажены в квазисферические полиэдры – в основном пентагональные додекаедры. Сам полимер распределен по стенкам пузырьков, который фактически является полиуретановыми мембранами. В открытых ячеистых полиуретанах по крайней мере две мембраны из пентагонального додекаэдра прорваны, что улучшает гидро- и аэродинамические свойства пенополиуретанов. Эластичные пенополимеры обладают открытоячеистой, а жесткие – закрытоячеистой структурой. В 1970 году английский ученый Боуэн обнаружил, что пенополиуретаны способны сорбировать из раство-

300