2220

.pdfной структуры в гетерогенную, когда наряду с молекулярными цепями происходит укрепление макромолекул за счет глубокого сшивания молекулярных цепей. Это приводит к появлению хрупкости, жесткости, растрескиванию полимерных материалов и покрытий. Старение полимеров приводит к снижению механических свойств полимерных материалов и работоспособности деталей машин, ведет к необратимым эффектам повреждения конструкций, вызывающих отказы. Проблема старения усложняется различностью химической природы полимеров, что обусловливают неидентичность механизмов процессов деструкции и структурирования молекулярных цепей. Например, не только механодеструкция полимеров, но действие внешних факторов – температуры, среды определяются химической природой полимера. Чем более жестки цепочки полимера, тем вероятнее их разрыв, так как взаимоперемещение участков цепочек, изменение их конформации и перераспределение внутренних напряжений существенно затруднены. Скорость механодеструкции полиметилметакрилата больше по сравнению со скоростью механокрекинга полистирола. Это связано с особенностями химического строения этих полимеров. Термическая деструкция полиметилметакрилата по сравнению с термодеструкцией полистирола требует меньшей энергии активации (104,5 кДж/моль против 142,12 кДж/моль). Можно предположить, что в силу различия упаковки молекулярных цепочек и наличия четвертичного атома углерода в главной ковалентной цепи полиметилметакрилата энергия связей C C у последнего ниже, и не исключено, что именно это обстоятельство облегчает их разрыв под действием как тепловых, так и механических сил. При равной плотности механической энергии на единицу объема полимера, подводимой в процессе механодеструкции, напряжения, перераспределяющиеся между цепочками в этом объеме, будут тем больше, чем меньше цепей проходит через него, то есть чем менее плотной упаковкой обладает полимер. Как показано в работе (Барам), механодеструкция при вальцевании синтетических каучуков подчиняется тем же закономерностям связи с химической природой. Так, чем больше в цепочках данного сополимерного каучука содержится звеньев «жесткого» компонента, обладающего высоким межмолекулярным взаимодействием, тем быстрее при прочих равных условиях от подвергается механической пластификации. Однако натуральный каучук не содержит «жестких» звеньев, тех не менее подвергается легкой механической деструкции. Это объясняется наличием в цепочке связей между -метимновыми группами натурального каучука, обладающих меньшей энергией вследствие сопряжения и легче подвергающихся механокрекингу. К влиянию химической природы относят и влияние степени разветвленности цепочек, поскольку механокрекинг в первый момент идет преимущественно по связям ответвлений с основной цепью. В строительном производстве используются пространственно сшитые полиме-

241

ры – резины, термоотвержденные пластмассы, представляющие пространственные системы. В процессе их производства, переработки и эксплуатации изделий из них они неоднократно подвергаются интенсивным и длительным механическим воздействиям. Механическое воздействие сопровождается механокрекингом сеток и рядом разнообразных последующих свободнорадикальных превращений. Любое измельчение трехмерных сеток неизбежно сопровождается механокрекингом. Поскольку связи в сетках энергетически неравноценны, то наблюдается избирательность механокрекинга (38,5), направление его преимущественно по наибоее слабым связям, требующим меньших напряжений для разрыва. При сложном внутреннем перераспределении и по отдельным структурным элементам сеток вызванных внешней деформирующей силой критических напряжений, зависящем от регулярности строения сеток, интенсивности межмолекулярных сил, не исключены акты разрыва и более прочных связей.

Жидкость вызывает только набухание сеток, но не обладает способностью избирательно ослаблять те или иные химические связи, поэтому ее влияние на механокрегинг складывается из двух противоположных тенденций: ослабления межмолекулярного взаимодействия и возникновения напряжений в элементах сетки при набухании.

Компоненты газовых сред, в первую очередь кислород, могут избирательно ослаблять кратные связи непредельных сеток и вызывать механически активированный окислительный распад по месту связей, более прочных в отсутствие этого компонента.

Существует несколько теорий механизма окисления полимеров кислородом воздуха. Согласно теории академика Семенова, окисление высокомолекулярных углеводородов протекает через образование промежуточных перекисей, легко вступающих в соединения. Академик Эммануэль считает, что окисление углеводородов является цепным процессом, протекающим по радикальному механизму. Сущность перекисной теории заключается в том, что при автоокислении молекулы кислорода присоединяются к окисляемому сшитому полимеру и переходят при этом из неактивного состояния в активное, которое характеризуется разрывом одной из связей. Первичным продуктом окисления являются неустойчивые перекиси, превращающиеся в стабильные продукты при дальнейшем развитии процесса. Перекиси накапливаются в системе и тут же распадаются, распад ведет к возникновению дополнительного количества радикалов, которые приводят к развитию новых цепей.

Строение полимеров в композиционных материалах зависит от природы наполнителя. Показано, что старение полимерного связующего в смесях с полярными наполнителями протекает менее интенсивно, чем с неполярными. Изменение таких факторов среды, как температура, влажность, загрязнение поверхности, вызывают колебания стабильности полимеров.

242

Глава 6. СМЕСИ ПОЛИМЕРОВ

6.1. Определение и термодинамика смешивания

Нас окружает мир сложных объектов, среди которых множество смесей. Например, металлические изделия – это сплавы разных металлов или металлов с неметаллами, бетон керамика, а также смеси минеральных наполнителей и минеральных связующих. Возможность сочетания в смеси или в сплаве свойств отдельных компонентов знали еще в древности. На заре человечества существовал «бронзовый век», а бронза – это сплав меди с оловом и другими металлами. Целью смешивания является получение такой смеси, которая бы сочетала в себе полезные свойства смешанных компонентов. Накопление опыта по смешиванию привело к установлению того факта, что свойства компонентов иногда проявляются в смеси пропорционально содержанию каждого компонента, а иногда пропорционально и непропорционально. Возникло правило смесей или правило аддитивности, согласно которому свойство компонента проявляется в смеси в тем большей мере, чем больше в ней этого компонента. Это особенно просто в случае плотности. Для многих смесей, в которых компоненты не взаимодействую друг с другом химически, плотность смеси βсм пропорциональна составу смеси, то есть пропорциональна объемной доле компонента А и компонента В (γА и γВ), а также зависит от плотности этих компонентов βА и βВ.

см А А В В . |

(151) |

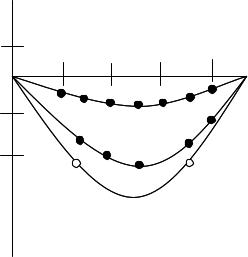

Эта зависимость графически показана на рис. 6.1.1 в виде пунктирной прямой 1, которую называют аддитивной зависимостью.

Свойство (плотность β)

2

1

3

А |

25 |

50 |

75 |

100 |

В |

75 |

50 |

25 |

0 |

Рис. 6.1.1. Различные виды кривых свойство-состав

243

Если компоненты смеси имеют межмолекулярное взаимодействие разнородных молекул больше, чем однородных, то молекулы при смешивании будут упаковываться более плотно и плотность смеси увеличивается по сравнению с аддитивной величиной, а зависимость плотности от состава выразится кривой 2.

Если взаимодействие разнородных молекул велико или если они могут при некоторых соотношениях образовывать комплексы, то плотность может меняться по кривой 3.

Таким образом, взаимодействие между компонентами приводит к а неаддитивности свойств смеси. Причины неаддитивности свойств смесей многообразны. В молекулярных смесях это специфическое взаимодействие между компонентами; в смесях гетероцифическое взаимодействие между компонентами; в смесях гетерогенных или микрогетерогенных типа керамики или бетона – возникновение тех или иных сложных структур, образованных дисперсными частицами каждого компонента.

Полимеры тоже смешивают. Это особенно необходимо вследствие того, что к современным полимерным материалам строительного назначения предъявляются более высокие качества и свойства, позволяющие повысить долговечность изделий и покрытий из полимерных материалов. Смешивание полимеров может привести к образованию молекулярной смеси, то есть раствора.

Принудительно диспергировать одно вещество в другом до молекулярных размеров невозможно, так как истинный раствор образуется в том случае, если процесс растворения идет самопроизвольно, а самопроизвольные процессы всегда сопровождаются убылью термодинамического потенциала ∆G системы.

Изменение термодинамического потенциала или свободной энергии Гиббса ∆G состоит из изменений двух величин: энтальпии ∆Н и энтропии ∆S.

∆G = ∆Н –Т∆S, |

(152) |

где Т – температура, при которой происходит смешивание.

Если при смешивании выделяется тепло, то ∆Н при этом является отрицательной величиной, то есть ∆Н<0.

∆S – энтропия есть мера беспорядка в расположении молекул одного полимера в другом. Энтропией смешивания называется разность между энтропией раствора и энтропией компонентов до смешивания:

∆Sсм = Sраств. – ∑Sкомп. |

(153) |

Энтропию смешивания вычисляют как разность между величинами ∆Н и ∆G, которые определяют опытным путем:

S |

H G |

(154) |

|

T |

|

244

Степень беспорядка в системе, возникающая при смешивании, или величина ∆S, определяется числом молекул как А, так и В; разделить 20 молекул легко по сравнению с разделением 1020 молекул А и В. Поэтому ∆S зависит от числа молекул, участвующих в смешивании:

S knA ln |

nA |

knB ln |

nB |

, |

(155) |

nA nB |

|

||||

|

|

nA nB |

|

||

где nA и nB – числа молекул в единице объема каждой жидкости; k – константа Больцмана.

Макромолекулы полимера большие, поэтому в единице объема их намного меньше, чем молекул низкомолекулярной жидкости и, следовательно, изменение энтропии при смешивании полимеров намного меньше, чем при смешивании низкомолекулярных веществ. Так, при смешивании 1 см3 одной низкомолекулярной жидкости с 1 см3 другой низкомолекулярной жидкости Т∆S = 17,35 Дж/см3, а при смешивании тех же объемов двух полимеров Т∆S = 0,0175 Дж/см3. Таким малым изменением энтропии можно пренебречь и тогда смешивание полимеров, как считали ранее, определяется тепловым эффектом. Если ∆Н<0, то и ∆G<0. Экспериментально определить тепловые эффекты при смешивании полимеров очень трудно. Величина теплового эффекта мала, смешивание протекает медленно. Однако некоторые измерения были проведены и они показали, что тепло при смешивании полимеров поглощается, но и в тех случаях, когда тепло выделяется и полимеры должны были бы смешиваться, на самом деле смешиваются не всегда, оказываясь практически нерастворимыми друг в друге. Эти результаты наталкивали на мысль, что изменение энтропии при смешивании не столь мало, как считалось ранее.

Лауреатом Нобелевской премии Флори на основе развитой им теории растворов полимеров были рассчитаны изменения основных термодинамических функций при смешивании полимера с полимеров. При смешивании расплава полиэтилена с полиизобутеном при 150 С согласно расчету Флори ∆Н = 0,105 Дж/г, а Т∆S = –0,226 Дж/г. Отрицательная величина Т∆S показывает, что при смешивании энтропия уменьшается и казалось бы, что это противоречит представлению о беспорядке в системе при смешивании. Однако это справедливо только для бесструктурных жидкостей. Если же молекулы смешиваемых жидкостей ассоциированы, то степень ассоциации в компоненте А и в компоненте В может оказаться иной, чем в их смеси А+В. Если сродство А+В меньше, чем А+А или В+В, то в смеси однородные молекулы, избегая в процессе теплового движения контактов с разнообразными молекулами, начнут собираться в ассоциаты, которые по размерам могут оказаться даже больше, чем ассоциаты таких же молекул в исходных жидкостях. Возникает ситуация когда в объеме в целом беспорядок при смешивании увеличивается, а в микрообъемах за счет увели-

245

ченной ассоциации он уменьшается. Расчет Флори показал, что суммарный эффект изменения структуры жидкости может быть таков, что энтропия при смешивании уменьшается. Отрицательное значение Т·∆S приводит к тому, что свободная энергия системы должна увеличиваться. Для смеси полиэтилена и полиизобутилена ∆G = 0,105–(-0,226) = 0,331 Дж/г. Это значит, что полиэтилен и полиизобутилен не растворяются друг в друге даже при 150 С. Складывается мнение, будто взаимно растворимых полимеров вообще нет. Однако, это не так. Тагер с сотрудниками это показали на примере смеси поливинилацетат – нитроцеллюлоза. При смешивании этих полимеров энтропия уменьшается во всей области составов, но при этом выделяется большое количество тепла ∆Н сильно отрицательна, что приводит к общему уменьшению свободной энергии и полимеры оказываются растворимыми друг в друге во всей области составов – это показано на рис. 6.1.2.

4 |

0,2 |

0,4 |

0,6 |

0,8 |

ПВА |

|

|

|

НЦ |

|

|

|

|

|

-4 |

|

|

3 |

|

|

|

|

|

-8

2 -12

1

Дж/г

Рис. 6.1.2. Зависимость термодинамических параметров смешивания поливинилацетата (ПВА) и нитроцеллюлозы (НЦ)

от соотношения полимеров в смеси:

1 – энтальпия смешивания ∆Н; 2 – свободная энергия ∆G; 3 – энергия Т·∆S

Неограниченно растворяются друг в друге поливинилхлорид и сополимер бутадиена с нитрилом акриловой кислоты (60:40); поливинилацетат и нитроцеллюлоза, а также смесь полибутадиена с сополимером 95% пар полимеров не растворяются друг в друге в заметных количествах и являются несовместимыми. Несовместимыми являются такие полимеры, которые практически идентичны по структуре макромолекул. Так, несовместимы цис-1,4-полибутадиен и цис-1,4-полиизопрен, полиортометилстирол и поли-пара-метилстирол, полистирол и полиметилстирол. Это можно понять только при наличии высокой степени ассоциации даже в некристаллических полимерах. В связи с этим возникают высокие

246

требования не только к химическому подобию макромолекул (например, наличие или отсутствие полярных одинаково или противоположно заряженных группировок), но также и к геометрическому, стерическому подобию. Стерические эффекты при ассоциации их мономеров. Самое маленькое различие в структуре малых молекул при их полимеризации приводит к появлению существенных различий в геометрии макромолекул. Это приводит к преимущественной ассоциации однородных молекул в смеси, что и отражается в снижении энтропии при смешивании. Если полимеры в смеси способны кристаллизироваться, то требования к геометрическому подобию возрастают, поскольку от несовершенного ближнего порядка мы переходим к дальнему порядку кристаллической решетки, и вероятность образования твердого раствора (смешанного кристалла) становится исчезающее малой. Поэтому неизвестны примеры образования совместных кристаллов в случае полимеров.

Однако абсолютно несмешивающихся жидкостей не существует. Полимерные жидкости также не представляют исключения. О растворимости полимера в полимере количественно можно судить по фазовой диаграмме смеси. На рис. 6.1.3 представлена фазовая диаграмма смеси полистирола с сополимером метилстирола и бутадиена.

Т, С

200 |

|

|

|

|

150 |

|

|

|

|

|

1 |

2 |

|

|

100 |

|

|

|

|

50 |

3 |

|

|

|

|

|

|

|

|

0 |

|

|

|

|

СКМС-30 |

7 |

5 |

2 |

0 |

0 |

2 |

5 |

7 |

ПС |

Рис. 6.1.3. Диаграмма фазового состояния смеси бутадиенстирольного сополимера СКМС-30 с низкомолекулярным полистиролом, молекулярная масса которого 2,4 · 103;

1 – бинодаль; 2 – спинодаль; 3 – граница области устойчивых эмульсий

247

Бинодаль очерчивает область ограниченной растворимости, поэтому всякая смесь, состав и температура которой характеризуются точкой между ветвями бинодали, является двухфазной, то есть при смешивании компонентов здесь возникает эмульсия одного полимера в другом. один из полимеров – полистирол имеет малую молекулярную массу. Это не случайно, так как мономерные вещества, из которых построены полимеры, друг с другом смешиваются неограниченно. Можно считать поэтому, что растворимость полимера в полимере должна увеличиваться при уменьшении длины макромолекул. При переходе от полимеров к олигомерам, растворимость резко увеличивается и быстро растет с уменьшением молекулярной масс. Зависимость растворимости полимера в полимере от молекулярной массы приводит к интересному следствию, важному для созданию новых композиционных материалов. Если смешивать два олигомера так, чтобы они дали истинный раствор друг в друге, то при последующей полимеризации одного из них или их обоих, то будет перейдена граница растворимости и начнут выделяться капелька одного полимера в матрице другого. Точно также термическая или механическая деструкция компонентов в смеси полимеров может перевести двухфазную эмульсию полимера в полимере в состояние молекулярной смеси. На растворимость полимера в полимере большое влияние оказывает температура. Считается, повышение температуры не только ускоряет растворение, но и увеличивает процент растворимости. Однако расчеты фазовых диаграмм на основании теории Флори, показывают, что для большого числа случаев в смесях полимер – полимер растворимость, наоборот, увеличивается при понижении температуры. Теоретически доказано, что для полимер – полимерных систем более характерна «обратная» зависимость растворимости от температуры, чем «прямая». На основании изложенного можно утверждать, что точного ответа на вопрос о возможной совместимости данных двух полимеров практически дать нельзя. Можно ответить приближенно, а затем экспериментально проверить ответ.

Наиболее простой, но наименее точный способ подбора взаиморастворимых полимеров основывается на сравнении их энергий когезии. Энергия когезии полимера – это как бы его теплота испарения в расчете на 1 см3. «Как бы» потому, что полимер чем ближе значения энергии когезии полимеров, тем более вероятно, что они будут растворяться друг в друге, а при ограниченной взаимной растворимости величина эта будет тем больше, чем меньше разница в энергиях когезии. Однако эта оценка качественная. Количественно можно рассчитать только параметр взаимодействия полимеров аАВ, который характеризует их термодинамическое средство:

аАВ |

( A B ) |

, |

(156) |

|

RT |

|

|

248

где i |

E i |

; Еi – энергия когезии в расчете на один моль; ν – мольный |

|

||

|

i |

|

объем мономерной группировки; i0 – параметр растворимости полимера,

который можно рассчитать для любого полимера по методике Аскадского. Если V 10 4 м3/моль, а Т=300 К, то аАВ ( A 6 B )2 .

Параметр взаимодействия аАВ можно определить методом обращенной газовой хроматографии. Чалых разработал надежных метод непосредственного определения растворимости полимера в полимере по данным диффузии в зоне контакта полимер – полимер, когда, изучая кинетики диффузии, сразу получают значения взаимной растворимости полимеров.

6.2. Смешивание несовместимых полимеров

Несовместимые полимеры можно перемешать принудительно с помощью специального оборудования. Для размягчения смешиваемых полимеров проводят при повышенной температуре, когда полимеры находятся в вязкотекучем состоянии.

Смешивание нерастворимых друг в друге полимеров приводит к образованию эмульсии. В случае низкомолекулярных жидкостей при отсутствии эмульгаторов непрерывную среду эмульсии образует та жидкость, которой по объему больше, а в ней диспергируется в виде капель другая жидкость, содержащаяся в смеси в меньшем объеме.

Низкомолекулярная эмульсия без эмульгатора нестабильна и тут же расслаивае6тся, а смесь полимеров, будучи высоковязкой, стабильна во времени. Так независимо от совместиомсти полимеров можно получить из них внешне однородную смесь, в которой и со временем не удается заметить признаков расслаивания.

Получение смеси осуществляется либо на валковых смесителях периодического действия, либо в смесителях червячного типа непрерывного действия. Первые напоминают отжимные валики стиральной машины. Валики эти имеют диаметр до 0,66 м, а длину до 2 м и выполнены из закаленной стали. Вращаясь навстречу друг другу, они в зазоре перемешивают полимеры. Готовую смесь можно срезать в виде тонкой ленты. Иногда валки имеют цилиндрическую форму и заключаются в камеру, в которую загружается сначала один, а затем и другой полимер. Мощность двигателя закрытого смесителя составляет до 1200 кВт. Смешивание протекает быстро, так как перетирание и сдвиг смеси происходят не только между валками, но и в зазоре между ними и стенками камеры.

Другой тип смесителя подобен огромной мясорубке. В ней, в цилиндрической камере вращается шнек, который гонит расплав смеси поли-

249

меров, перетирая его и подвергая сдвигу между стенками камеры и телом шнека. В двухшнековых смесителях в одной камере вращаются два шнека при наличии малого зазора между ними. Двухшнековые смесители наиболее эффективно перемешивают расплавы полимеров. В смесительных аппаратах эффект смешивания достигается в результате сдвига смеси в деформирующем зазоре. Течение полимеров при этом не турбулентное, не вихревое, когда смешивание наиболее эффективно. Высокая вязкость расплава и малая скорость сдвига обеспечивают только ламинарный сдвиг, когда слои жидкости движутся параллельно.

Механизм смешивания заключается в следующем. В зазор между цилиндрами, внутренний из которых вращается, а наружный неподвижен, помещают диспергируемый полимер. В результате деформации в среде другого полимера он превратиться в спирально закрученную пластину, которая с каждым оборотом становится все длиннее, а толщина все меньше. При определенной деформации сдвига смесь внешне оказывается однородной. Если из разных мест смеси взять пробы и провести анализ на содержание диспергируемого полимера, то можно оценить количественно однородность диспергирования. Наиболее важным критерием качества смешивания является деформация сдвига. В идеализированном смесителе – это число оборотов внутреннего цилиндра. В идеальном случае диспергируемый полимер должен получиться в виде тонкой спиральной пленки или в виде нитей. В действительности смесь, выгруженная из смесителя, содержит дисперсные частицы удлиненной формы. Оказывается, что нитевидная частица жидкости, находящаяся в среде другой несмешивающейся жидкости, со временем может разрушаться даже без дополнительной деформации. Возникшие в смесителе нити распадаются под действием упругой волны, возникшей в нити при ее формировании. Согласно теории Рэлея, развитой Тейлором и Томитикой, зная свойства системы, можно рассчитать длину волны возникшего возмущения и оценить радиус возникающих капелек r:

1

r 3R2 m 3 , (157)

4

где R – радиус жидкой нити до распада; λm – длина волны, возникшей в жидкой нити.

R зависит от деформирующего усилия, приложенного к исходной Капле полимера, а это усилие в свой очередь определяется как соотношение вязкости полимеров в капле и в среде:

μ = ηф/ ημ , |

(158) |

так и межфазным натяжением на границе раздела полимеров.

250