2209

.pdf

Граничные условия на левом конце балки:

2UI |

|

0 |

(2.20) |

||

|

x2 |

x 0 |

|||

|

|

||||

UI x 0 0 .

|

|

|

|

|

|

|

kx K4 kx 0. |

||||||||||

При x=0 K1 kx I , a K2 k x |

K3 |

||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

С учетом (2.20), выражение U x для первого участка принимает вид: |

|||||||||||||||||

|

UI C2K2 kx C4K4 kx . |

(2.21) |

|||||||||||||||

В сечении x l1 |

значения функции U x |

должны удовлетворять усло- |

|||||||||||||||

виям сопряжения: |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

UI x l |

|

UII |

x l |

|

|

||||||||

|

|

|

|

|

|

1 |

|

|

|

|

|

1 |

|

|

|

||

|

|

|

U |

|

|

|

|

U |

|

|

|

|

|||||

|

|

|

|

x |

I |

|

|

|

|

|

II |

|

|

||||

|

|

|

|

|

x l |

|

|

|

x x l |

|

|

||||||

|

|

|

|

|

|

1 |

|

|

|

|

|

1 |

|

|

|

||

|

|

|

2 |

|

|

|

|

|

2 |

|

|

|

|

(2.22) |

|||

|

|

|

UI |

|

|

|

UII |

||||||||||

|

|

|

x2 |

|

x l |

|

|

|

x2 |

|

x l |

|

|

||||

|

|

|

|

|

|

1 |

|

|

|

|

|

1 |

|

||||

|

|

3 |

|

|

|

|

|

3 |

|

|

|

|

|

|

R |

|

|

|

|

UI |

|

|

|

|

|

UII |

|

|

|

|

|

||||

|

|

|

x3 |

|

|

EJ |

|||||||||||

|

|

x3 |

x l |

|

|

x l |

|||||||||||

|

|

|

|

|

|

1 |

|

|

|

|

|

|

1 |

|

|

|

|

Все эти условия удовлетворятся, если принять при общем для обоих пролетов начале отсчета, что

U |

II |

U |

I |

|

R |

K |

4 |

k x l |

. |

(2.23) |

|

|

|||||||||||

|

|

|

EJk3 |

|

|

1 |

|

|

|||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||

Выполнение условий (2.22) легко проверить, воспользовавшись правилами дифференцирования функций Крылова и учитывая, что

K1 0 I, a |

K2 0 K3 0 K4 0 0. |

Считаем, что в сечении x l1 приложена опорная реакция. Тогда в соответствии с формулой (2.23) и с учетом (2.21) для второго участка имеем

UII C4K4 kx C2K2 kx HK4 k x l1 ,

где H EJkR 3 , причем R – амплитудное значение реакции.

31

Для определения трех констант С2, C4 и H имеются три граничных условия – смещение и момент на правой опоре равны нулю, смещение в сечении х = l1, равно R/с, где с – жесткость упругой опоры.

Таким образом, получаем систему трех уравнений с тремя неизвестными:

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

C |

K |

2 |

kl C |

K |

4 |

kl |

|

R |

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

2 |

|

|

|

1 |

|

|

|

4 |

|

|

1 |

|

|

|

|

c |

|

|

|

|

|

|

|

||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

|

|

|

|

C |

K |

|

k l l |

|

|

C |

K |

2 |

k |

l l |

2 |

HK |

2 |

kl |

0 |

(2.24) |

||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

2 |

|

4 |

1 |

2 |

|

|

|

|

4 |

|

|

|

1 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

2 |

|

|

||||||||

|

|

|

|

C |

K |

|

k l l |

2 |

C |

K |

4 |

k |

l l |

HK |

4 |

kl |

0 |

|

||||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

2 |

|

2 |

1 |

|

|

|

|

|

4 |

|

|

|

1 |

|

2 |

|

|

|

|

|

|

|

|

2 |

|

|

|||||||

Для определения частот собственных колебаний определитель полу- |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

ченной системы уравнений (2.24) приравняем нулю: |

|

|

|

|

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

|

K2 kl1 |

|

|

|

|

|

K4 kl1 |

|

|

|

|

|

|

1 |

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||||||||||

|

K |

4 |

k |

l l |

|

K |

2 |

|

k |

l l |

2 |

|

|

|

|

K |

2 |

kl |

|

|

|

0 |

|

|||||||||||||||

|

|

|

|

1 |

2 |

|

|

|

|

|

|

|

1 |

|

|

|

|

|

|

|

|

2 |

|

|

|

|

|

|

||||||||||

|

K |

2 |

k l |

l |

|

K |

4 |

k |

l |

l |

2 |

|

|

|

|

K |

4 |

kl |

2 |

|

|

|

|

|

||||||||||||||

|

|

|

|

1 |

|

2 |

|

|

|

|

|

|

1 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||

Здесь |

|

c |

. |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||

|

|

|

|

k3EJ |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||

Откуда находим частотное уравнение |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

ctgkl1 |

cthkl1 |

ctgkl2 |

cthkl2 |

|

|

|

(2.25) |

||||||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

2 cthkl1 cthkl2 ctgkl1 |

ctgkl2 . |

|

|||||||||||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||||||||||||||||||||

Выражение (2.25) идентично полученному ранее (2.19), что позволяет судить о возможности использования представления волнового переноса энергии с ее минимальной затратой, предложенного профессором М.С. Седовым [28], для решения задачи о собственных колебаниях подкрепленных структур.

2.4. Влияние жесткости упругих опор на волновые свойства подкрепленных структур

Проследим влияние жесткости промежуточной опоры на значения собственных чисел и характер нормальных смещений на примере двухпролетной полосы с шарнирно-опертыми краями.

32

Рис. 2.3

33

Уравнение (2.19) при с=∞ (нет смещений на промежуточной опоре) переходит в известное частотное уравнение

сtgkl1 cthkl1 ctgkl2 cthkl2

для двухпролетной шарнирно-опертой балки, полученное путем использования решения дифференциального уравнения с постоянным интегрирования [34].

При с=0 (промежуточная опора отсутствует) уравнение (2.19) принимает вид:

sin kl 0 . |

(2.26) |

Выражение (2.26) является частотным уравнением для однопролетной балки шарнирно-опертой по концам [25].

Дляпромежуточныхзначенийжесткостиупругойопорынайденыкорни частотных уравнений и получены собственные формы колебаний при l1 = l2

(рис. 2.3, табл. 2.1, 2.2).

Анализ полученных результатов показывает, что найденные собственные функции (2.17) справедливы для всех значений жесткости промежуточныхопор. Приуменьшениижесткостинаблюдаетсяувеличение отклонения полосы от положения равновесия и формы собственных колебаний становятся все более близкими к формам однопролетной полосы с шарнирно-опертыми краями. По мере увеличения жесткости опоры формы колебаний переходят в формы колебаний двухпролетной неразрезной шарнирно-опертой полосы. К тому же, для симметричных форм колебаний на промежуточной опоре фаза движения синусоидальной

волны наиболее близка к значению |

|

2m 1 |

|

, m = 1, 2, …, что характерно |

|

2 |

|

||

|

|

|

|

для жесткого защемления (рис.2.3).

Сравнение значений собственных чисел, полученных на основе представления волнового переноса энергии с ее минимальной затратой, с методикой известного решения, указывает на правильность выбранного подхода к решению задачи о собственных колебаниях подкрепленных структур.

Найденные функции суммарных смещений для двухпролетной полосы с упругой промежуточной опорой позволяют определить смещение точек полосы на любой частоте собственных колебаний. Решение может быть продолжено аналогичным образом и для случая большего количества пролетов.

Полученное решение дает возможность оценить влияние жесткости опор на характер нормальных смещений и фазовые соотношения на промежуточной опоре.

34

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Таблица 2.1 |

||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

kl = 3.1415 |

|

kl = 3.9164 |

|

kl = 6.2831 |

|

kl = 7.0070 |

|

kl = 9.4247 |

|

|||||

|

|

|

UI |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

UI |

|

UII |

|

UII |

UI |

|

UII |

UI |

|

UII |

UI |

|

UII |

|

|

|

|

0.000 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

0.000 |

|

0.000 |

|

0.014 |

0.000 |

|

0.000 |

0.000 |

|

0.086 |

0.000 |

|

0.000 |

|

0.309 |

|

-0.309 |

0.393 |

|

0.108 |

0.588 |

|

0.588 |

0.644 |

|

-0.347 |

0.809 |

|

-0.809 |

0.588 |

|

-0.588 |

0.730 |

|

0.334 |

0.951 |

|

0.951 |

0.983 |

|

-0.809 |

0.951 |

|

-0.951 |

0.809 |

|

-0.809 |

0.964 |

|

0.609 |

0.951 |

|

0.951 |

0.857 |

|

-1.071 |

0.309 |

|

-0.309 |

0.951 |

|

-0.951 |

1.065 |

|

0.860 |

0.588 |

|

0.588 |

0.321 |

|

-0.919 |

-0.588 |

|

0.588 |

1.000 |

|

-1.000 |

1.025 |

|

1.025 |

0.000 |

|

0.000 |

-0.377 |

|

-0.377 |

-1.000 |

|

1.000 |

0.951 |

|

-0.951 |

0.860 |

|

1.065 |

-0.588 |

|

-0.588 |

-0.920 |

|

0.319 |

-0.588 |

|

0.588 |

0.809 |

|

-0.809 |

0.609 |

|

0.964 |

-0.951 |

|

-0.951 |

-0.173 |

|

0.855 |

0.309 |

|

-0.309 |

0.588 |

|

-0.588 |

0.334 |

|

0.730 |

-0.951 |

|

-0.951 |

-0.811 |

|

0.981 |

0.951 |

|

-0.951 |

0.309 |

|

-0.309 |

0.108 |

|

0.393 |

-0.588 |

|

-0.588 |

-0.348 |

|

0.643 |

0.809 |

|

-0.809 |

0.000 |

|

0.000 |

0.014 |

|

0.000 |

0.000 |

|

0.000 |

-0.086 |

|

0.000 |

0.000 |

|

0.000 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

35

Таблица 2.2

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

γ = ∞ |

γ = 12000 |

γ = 1600 |

γ = 400 |

γ = 100 |

γ = 50 |

γ = 0 |

|||||||

UI |

UII |

UI |

UII |

UI |

UII |

UI |

UII |

UI |

UII |

UI |

UII |

UI |

UII |

0.000 |

0.000 |

0.000 |

0.014 |

0.000 |

0.102 |

0.000 |

0.422 |

0.000 |

1.103 |

0.000 |

1.340 |

0.000 |

1.000 |

0.395 |

0.103 |

0.393 |

0.108 |

0.388 |

0.194 |

0.372 |

0.469 |

0.328 |

1.134 |

0.296 |

1.349 |

0.156 |

0.988 |

0.731 |

0.322 |

0.730 |

0.334 |

0.723 |

0.409 |

0.700 |

0.668 |

0.631 |

1.196 |

0.576 |

1.358 |

0.309 |

0.951 |

0.969 |

0.599 |

0.964 |

0.609 |

0.961 |

0.668 |

0.947 |

0.866 |

0.888 |

1.248 |

0.826 |

1.345 |

0.454 |

0.891 |

1.060 |

0.853 |

1.065 |

0.859 |

1.071 |

0.899 |

1.088 |

1.029 |

1.083 |

1.258 |

1.032 |

1.292 |

0.588 |

0.809 |

1.014 |

1.014 |

1.025 |

1.025 |

1.046 |

1.046 |

1.112 |

1.112 |

1.206 |

1.206 |

1.188 |

1.188 |

0.707 |

0.707 |

0.853 |

1.060 |

0.859 |

1.065 |

0.899 |

1.072 |

1.029 |

1.088 |

1.257 |

1.083 |

1.292 |

1.032 |

0.809 |

0.588 |

0.599 |

0.969 |

0.609 |

0.964 |

0.688 |

0.961 |

0.866 |

0.947 |

1.247 |

0.888 |

1.345 |

0.826 |

0.891 |

0.454 |

0.322 |

0.731 |

0.334 |

0.730 |

0.409 |

0.723 |

0.668 |

0.700 |

1.196 |

0.631 |

1.358 |

0.576 |

0.951 |

0.309 |

0.103 |

0.395 |

0.108 |

0.393 |

0.194 |

0.388 |

0.496 |

0.372 |

1.134 |

0.328 |

1.349 |

0.296 |

0.988 |

0.156 |

0.000 |

0.000 |

0.014 |

0.000 |

0.102 |

0.000 |

0.422 |

0.000 |

1.103 |

0.000 |

1.340 |

0.000 |

1.000 |

0.000 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

36

3.ПРОХОЖДЕНИЕ ЗВУКА ЧЕРЕЗ ОГРАЖДЕНИЯ, ПОДКРЕПЛЕННЫЕ РЕБРАМИ ЖЕСТКОСТИ

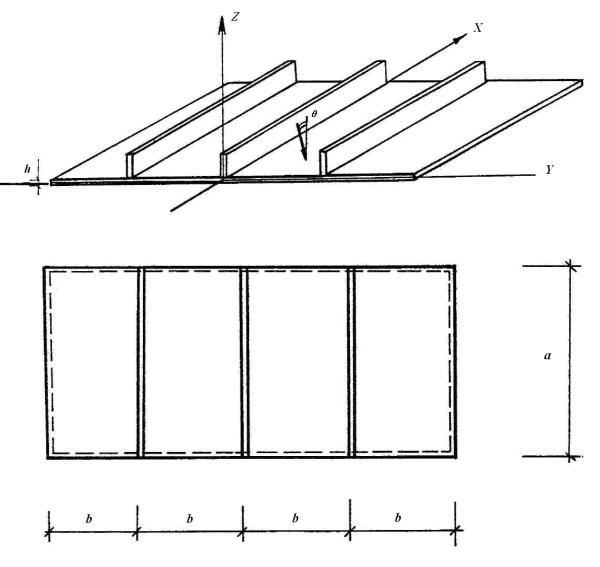

Рассмотрим прохождение звуковых волн через ограждения, подкрепленныеребрамижесткостиодногонаправления. Вкачествематематической модели ограждения принимаем конструкцию в виде прямоугольной пластины, шарнирно-опертой по краям; соединение ребер и пластины жесткое (например, непрерывный сварной шов).

В основу рассмотрения прохождения звука положим анализ состояния волновых полей, возможность их согласования [28] . Дифракционными эффектами на ребрах жесткости будем пренебрегать.

3.1. Звуковое поле в плоскости пластины

Пусть на прямоугольную пластину падает под углом θ звуковая волна. Выберем систему координат так, чтобы плоскость ХОУ совпадала со срединной плоскостью пластины, оси ОХ и ОУ были направлены из левого нижнего угла одной ячейки вдоль сторон а и b, ось OZ перпендикулярна ХОУ (рис. 3.1). Звуковое поле здесь и в дальнейшем будем характеризовать величиной звукового давления.

Предположим, что след падающей, отраженной и прошедшей волн, распространяющихся в сторону отрицательных X, У составляет с нормалью к стороне а угол α0. Итоговое звуковое давление, согласно принципу суперпозиции:

i t k |

xsin |

ycos |

|

|

, |

(3.1) |

||

p1 p0e |

0 |

|

0 |

0 |

1 |

|

||

где k0 k0 sin ; |

|

|

|

|

|

|

|

|

1 – начальный фазовый ход; |

|

|

|

|

|

|

|

|

p0 pп pom pnp ; pn , pom , pnp |

– |

амплитуды соответственно |

пада- |

|||||

ющей, отраженной и прошедшей волн.

37

Падающая в противоположном направлении волна, вместе с отраженной и прошедшей волнами, образуют на поверхности пластины след с формами распределения давления

|

|

|

xsin 0 y cos 0 |

|

|

p2 |

i t k0 |

|

2 |

(3.2) |

|

p0e |

|

|

. |

Рис. 3.1

Под другим возможным углом α0 могут распространяться в прямом и обратном направлениях падающие, отраженные и прошедшие волны, давление в которых

p3 |

i t k |

xsin |

y cos |

|

|

, |

|

||

p0e |

0 |

|

0 |

0 |

3 |

(3.3) |

|||

p4 |

i t k |

|

xsin |

ycos |

|

|

|

||

|

|

||||||||

p0e |

|

0 |

0 |

0 |

4 |

. |

|

||

38

Рассматривая действительную часть комплексных выражений (3.1), (3.2), (3.3) и считая 1 2 , 3 4 0 , получим

p1 |

p0 cos k0 xsin 0 |

y cos 0 cos wt, |

|

p2 |

p0 cosk0 xsin 0 |

y cos 0 cos wt, |

|

p3 |

p0 cosk0 xsin 0 |

y cos 0 cos wt, |

|

p4 |

p0 cosk0 xsin 0 |

y cos 0 cos wt, |

|

суммируя давление в каждой точке, имеем

p 4 p0 sin k0 xsin sin 0 sin k0 ysin cos 0 cos wt .

(3.4)

(3.5)

Принимая начальныефазовыеуглыравнымимеждусобой, получимтем же путем другое возможное значение суммарного звукового давления:

p 4 p0 cos k0 xsin sin 0 cos k0 ysin cos 0 cos wt . |

(3.6) |

Для точек х = а, у = b, можно записать

k0asin sin 0 m ; |

k0bsin cos 0 n , |

(3.7) |

где величины m , n имеют непрерывные численные значения до тех пор,

пока не будут учтены граничные условия в плоскостях XZ, YZ. Зависимости (3.5), (3.6) с учетом (3.7) можно переписать в виде

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

m x |

|

|

n y |

|

|

|

|||

pm n pm n sin |

|

|

|

sin |

|

|

cos t, |

|

|

|

a |

|

b |

(3.8) |

|||||

|

|

|

|

|

|

|

|||

|

|

m x |

|

|

n y |

|

|||

pm n p0m n cos |

cos |

cos t . |

|

||||||

|

|

|

|||||||

|

|

a |

|

|

|

b |

|

|

|

Здесь p0m n 4 p0 .

В случае воздействия на пластину плоских волн диффузного звукового поля результирующее звуковое давление представится в виде бесконечного двойного ряда

|

|

|

|

|

|

|

p p0m n sin |

m x |

sin |

n y |

. |

(3.9) |

|

a |

|

|||||

|

|

|

b |

|

||

m 0n 0 |

|

|

|

|

|

|

39

3.2. Распределение смещений в подкрепленной пластине под воздействием звуковых волн

Под воздействием звуковых волн в пластине возникают и распространяются свободные упругие волны, формирующие нормальные колебания. Смещение каждой точки пластины в любой момент времени представим в виде [29]

U x, y,t 2U0 XY cos t . |

(3.10) |

Здесь X sin kxsin ;

Y2dg 1 e kb 1 sin2 sin ky cos d2 1 g2 e kb 1 sin2

cos ky cos d1 2 q e kb 1 sin2 e kb 1 sin2 ek y b 1 sin2 ,

где

|

|

|

2 |

|

|

|

|

|

kb |

1 sin2 |

|

|

||

|

|

|

g sin kbcos cos kbcos e |

|

|

|

|

|

||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

; |

|

|

2 sin |

kbcos g cos kbcos e |

kb |

1 sin2 |

qe |

2kb |

1 sin2 |

|||||||

|

d |

|

|

|

|

|

||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

g |

|

1 sin2 |

; |

d g2 1 ; |

q g2 1. |

|

|

|

|

|

|

|||

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||

|

|

|

cos |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Согласно принципу Остроградского – Гамильтона для движущихся упругих систем при наличии возмущающей силы можно записать

t2 |

k |

n |

dt |

t2 |

|

|

|||

|

E |

V |

p |

|

t |

|

|

|

t |

1 |

|

|

|

1 |

x, y,t |

|

|

|

(3.11) |

|

||||

|

U t |

0 , |

где Ек – кинетическая энергия; Vп – потенциальная энергия;

р(х,у,t) дu – виртуальная работа возмущающих сил.

Уравнение (3.11) в условиях нормальных колебаний выражает экстремальные свойства пластины. В этом случае кинетическая энергия

|

a b |

|

U x, y,t 2 |

|

|||||

Ek |

|

0 |

0 |

|

|

|

dxdy . |

(3.12) |

|

2 |

dt |

||||||||

|

|

|

|

|

|||||

40