1963

.pdf

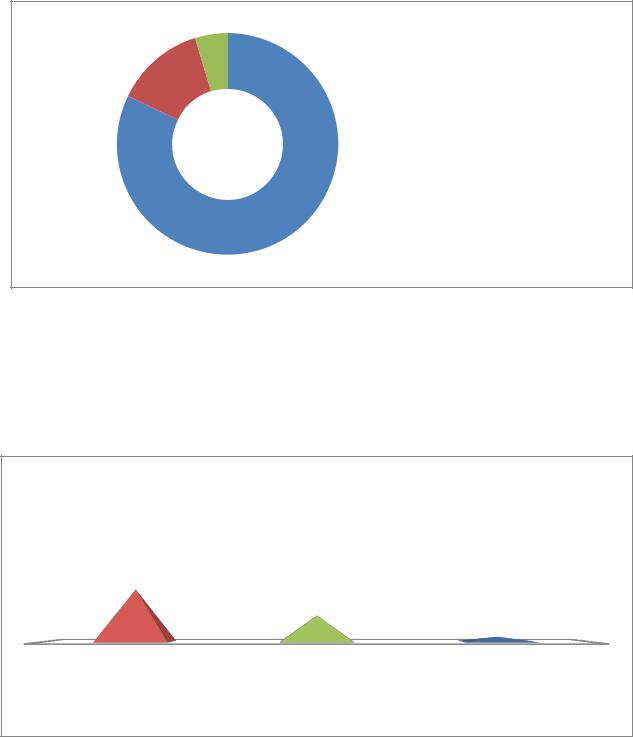

В результате опроса было выявлено, что 77 % опрошенных предпочитают работу, которая требует «погружения», увлекает, а 22,4 % предпочитают работу,

которая этого не требует (рис.2.57).

0,6%

22,4%

Требует "погружения", увлекает

Требует "погружения", увлекает

Не требует всего этого

Не требует всего этого

Свой вариант

Свой вариант

77%

Рис 2.57. Результаты ответа на вопрос: «Вам больше по душе работа,

которая?»

Открыто проявляют свои эмоции в любых ситуациях – 36,7%, а 62,5%

предпочитают сдерживать свои эмоции и чувства, особенно на рабочем месте

(рис.2.58). В данном случае проявляется склонность культуры к нейтральной.

Сдерживать свои эмоции и чувства, особенно на рабочем месте

Сдерживать свои эмоции и чувства, особенно на рабочем месте  Открыто проявлять свои эмоции в любых ситуациях

Открыто проявлять свои эмоции в любых ситуациях

62,5%

36,7%

|

|

0,8% |

Сдерживать свои эмоции |

Открыто проявлять свои |

Свой вариант |

и чувства, особенно на |

эмоции в любых |

|

рабочем месте |

ситуациях |

|

Рис 2.58. Результаты ответа на вопрос: «Для Вас характерно?»

111

53,8% респондентов считают наиболее приемлемым получение оценки труда и вознаграждения лично от начальника, а 44,5 % - считают приемлемым

«автоматическое», безличное вознаграждение по известной системе.

В конечном итоге, мы получили, что наша культура является эмоциональной, так же как и считает Ф. Тромпенаарс (рис.2.59).

Нейтральная |

|

|

|

|

|

|

|

44,2 % |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

Эмоциональная |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

55,8 % |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

0 |

10 |

20 |

30 |

40 |

50 |

60 |

|||||

|

|

|

Эмоциональная |

|

Нейтральная |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||

Рис 2.59. Результат по параметру эмоциональная/нейтральная культура По возрастному признаку в параметре эмоциональная/нейтральная

культура, так же заметно некоторое отличие. Поколение от 65 лет и выше проявляет склонность к эмоциональности больше всех респондентов (рис 2.60).

от 65 и выше |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Нейтральная |

45 |

до 65 |

лет |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

культура |

||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Эмоциональная |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

от 25 |

до 45 |

лет |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

культура |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

до 25 |

лет |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

0 |

20 |

40 |

60 |

80 |

|

|

||||||

Рис 2.60. Результат по параметру эмоциональная/нейтральная культура

(возрастной признак)

112

В вопросах, относящихся к параметру нейтральность/ эмоциональность,

можно отметить в ответах не 100 % склонность к эмоциональности, в одном вопросе проявилась склонность к индивидуализму (рис.2.61). Это опять указывает на влияние различных обстоятельств на конечный результат ответа.

|

Нейтральность |

|

Эмоциональность |

|

|

||

|

|

22,4

Работа "по душе"

77

62,5

Проявление эмоций

36,7

44,5

Получение вознаграждения

53,8

Рис 2.61. Сводные результаты ответов и вопросы по параметру эмоциональность/нейтральность

Что касается США, Ф.Тромпенаарс отводит этой стране промежуточное значение по данному параметру. Во всем мире американцы имеют прочную репутацию прагматиков. “Стук топора - вот естественная философия Америки, -

пишет Е. Розеншток-Хюсси. - Не одухотворенные писатели, а хитрые политики,

не гении, а "люди, сделавшие себя сами" - вот что необходимо”. Американцы имеют тенденцию испытывать чувство неловкости по отношению ко всему нематериальному. "Мы не доверяем тому, что нельзя сосчитать," - пишет К.

Сторти. Отсюда и проистекает логический, рациональный подход к эмоциональным проблемам и ситуациям.

Американские исследователи достаточно часто указывают на антиинтеллектуализм как типичную черту американцев. С давних пор американцы относились к культуре с подозрением и снисходительностью. Они всегда требовали, чтобы культура служила какой-либо полезной цели. "Они хотели стихов, которые можно декламировать, музыки, которую можно петь,

образования, которое готовило бы к жизни. Нигде в мире так не множились и

113

процветали колледжи. И нигде интеллектуалов так не презирали и не низводили до такого низкого положения".53

В России же, напротив, слово прагматик носит некий отрицательный оттенок, поскольку прагматизм воспринимается как противоположность духовности. Русские по природе своей эмоциональны и тяготеют к крайностям. "Традиционная структура русского характера развила индивидуумов, склонных к резким перепадам настроения от восторга до депрессии". А. Лури рассуждает о культе искренности и спонтанности, характерном для русской культуры. Он полагает, что у русских эмоциональная палитра богаче, чем у американцев, и

обладает способностью передавать более тонкие оттенки эмоций.

Аналитический склад ума американцев кажется русским холодным и лишенным личностного начала. Американцам свойственна взвешенная умеренность, проистекающая от рационального склада ума. Эмоции не движут действиями американцев в такой же степени, как русских. "Они полагают, что одни только слова являются проводником значения (смысла) и игнорируют более тонкую роль языка в коммуникации", - пишет К. Сторти. Русская склонность к самопожертвованию, любовь к страданию (по Достоевскому) привлекают и манят американцев как нечто экзотическое и труднодоступное для понимания. Сами американцы имеют склонность строить свои действия на фактах и соображениях целесообразности, в то время как для русских стимулом являются чувства и личные взаимоотношения. Часто русские и американцы говорят на разных языках: голос разума и голос эмоций не всегда сливаются воедино. Русские считают американцев чрезмерно деловитыми и недостаточно душевными.

Американцы, со своей стороны, воспринимают поведение русских как нелогичное и иррациональное.

Русская эмоциональность проявляется в языке на всех его уровнях

(нюансировке лексических значений, обилии эмоциональной лексики;

53 Леонтович О.А. Русские и американцы: парадоксы межкультурного общения / О. А. Леонтович. - М. : Гнозис,

2005. - 351 с

114

синтаксических возможностях языка, включая свободный порядок слов, который позволяет выражать тончайшие нюансы чувств и т. д.), высокой степени эксплицитности выражаемых эмоций, а также в выборе лингвистических и паралингвистических средств в процессе коммуникации. С. Г. Тер-Минасова отмечает русскую эмоциональность, реализуемую через возможность выбора между местоимениями ты и вы, наличие большого количества уменьшительно-

ласкательных суффиксов, олицетворение окружающего мира через категорию рода. Она также указывает на более частое употребление восклицательного знака,

чем в английском язык.

Американский прагматизм проявляется в размере и характере речевых сообщений, которые тяготеют к краткости и конкретности (как в устных, так и письменных сообщениях, чему, в частности, способствуют такие новые формы общения, как электронная почта, где минимализм доведен до крайности),

деловитости даже в личных ситуациях (например, при назначении встреч или планировании мероприятий), некоторой сухости стиля в деловом дискурсе, а

также в энергичных и напористых коммуникативных стратегиях.

Как отмечает Й Ричмонд, при переговорах американские бизнесмены предпочитают поэтапное обсуждение одного пункта за другим и систематический прогресс в сторону окончательного соглашения, Русские склоняются к более общему концептуальном подходу без конкретики. С другой стороны,

эмоциональность русских демонстрирует их заинтересованность в проведении переговоров и установлении личных контактов, которые считаются важным компонентом любого коммуникативного взаимодействия.54

Таким образом, по данному параметру снова наблюдается различие между культурами России и США.

По параметру статус / заслуги так же был составлен отдельный

подблок.

54 Леонтович О.А. Русские и американцы: парадоксы межкультурного общения / О. А. Леонтович. - М. : Гнозис,

2005. - 351 с

115

В ходе исследования было выявлено, что в случае, если нужно отправить человека на переговоры 71,5 % отправят специалиста по предмету переговоров,

даже если он не занимает высокого поста и является довольно молодым, а 28,5%

отправят человека наиболее высокой должности, в зрелом возрасте (рис.2.62). В

данном случае прослеживается склонность к культуре заслуг.

Специалиста по предмету |

71,5% |

|

переговоров, даже если он не |

||

|

||

занимает высокого поста и является |

|

|

молодым |

|

Человека наиболее высокой |

28,5 % |

|

|

должности, в зрелом возрасте |

|

Рис 2.62. Результаты ответа на вопрос: «Кого бы Вы отправили на переговоры?»

По результатам анкетирования 69,6 % - считают, что в их организации поощряют тех, кто лучше работает, а 30,4% - «своих». В данном случае, опять прослеживается склонность культуры России к культуре заслуг.

85,3 % опрошенных считают, что уважать начальника нужно в зависимости от должности, квалификации, «выслуги лет», а 14,3 %- считают, что от «выслуги лет» (рис.2.63). В данном случае прослеживается склонность к культуре заслуг.

116

За то, что он начальник

За то, что он начальник  За его знания и умения, опыт, достигнутые результаты

За его знания и умения, опыт, достигнутые результаты

Свой вариант |

|

0,4% |

14,3 % |

|

85,3%

Рис 2.63. Результаты ответа на вопрос: «По Вашему мнению, руководителя нужно уважать только?»

В результате анкетирования было выявлено, что в большинстве оплата труда респондентов зависит от текущих результатов работы – 50,1 %, а в 48,3%

от должности, квалификации, «выслуги лет». В данном вопросе наблюдается склонность отвечавших к культуре заслуг.

В конечном результате можно сделать вывод о том, что культура России более склонна к культуре заслуг (рис.2.64), хотя Ф. Тромпенаарс считает обратное.

30,9%

Культура, ориентированная на статус

Культура, ориентированная на статус

Культура, ориентированная на заслуги

Культура, ориентированная на заслуги

69,1%

Рис 2.64. Результат по параметру культура статуса / заслуги

117

Так же в результате анкетирования, по данному параметру было выявлено,

что особых отличий в ответах разных поколений нет, единственное, больше всего ориентировано на заслуги поколение до 25 лет (рис.2.65).

от 65 и выше

45 до 65 лет

Заслуги

Заслуги

Статус

от 25 до 45 лет

до 25 лет

0 |

10 |

20 |

30 |

40 |

50 |

60 |

70 |

80 |

Рис 2.65. Результат по параметру культура статуса / заслуги

(возрастной признак)

Так же отметим, что в общих ответах по всем вопросам с довольно сильным отрывом, заметна разница в отношении к параметру культуры статуса. Значит все же, наша культура относится к культуре заслуг. Можно это увидеть на рисунке

2.66, представленном ниже.

|

|

Культура "заслуг" |

|

|

Культура "статуса" |

||||

|

|

|

|||||||

|

|

|

|||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Подходящий работник для переговоров |

|

28,5 |

|

71,5 |

|||||

|

|

|

|

||||||

|

|

|

|

|

|

|

|||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Поощрение в организации |

|

30,4 |

|

69,6 |

|||||

|

|

|

|

||||||

|

|

|

|

|

|

|

|||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Уважение к начальнику |

|

14,3 |

|

85,3 |

|||||

|

|

|

|

||||||

|

|

|

|

|

|

|

|||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

оплата труда в организации |

48,3 |

|

|

|

|

50,1 |

|||

|

|

|

|

|

|

||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Рис 2.66. Сводные результаты ответов и вопросы параметру культура статуса /

заслуги

118

Важной предпосылкой, определяющей особенности статусного общения между русскими и американцами, является достаточно высокая степень демократизма, характерная для обеих лингвокультур, но в каждой из них имеющая свои особенности.

С момента появления первых европейских поселенцев на территории Америки демократизм считается главной чертой американского образа жизни.

Вслед за целым рядом президентов (Э. Джексоном, А. Линкольном, Дж.

Гарфильдом и др.), все американцы хотели бы родиться в бревенчатой хижине,

поэтому идиома log cabin стала символом скромного простонародного происхождения, а также сильного, стойкого человека, закаленного трудностями жизни на границе. Английские титулы исчезли или изменили свое значение. В

Америке каждого мужчину называли джентльменом, а каждую женщину - леди.

Стратификация американского общества была не столь значительна, как в Англии. Как пишет Г. С. Коммаджер, обращения doctor к каждому деревенскому аптекарю и professor к каждому учителю были в большей степени проявлением дружелюбия, нежели отражением статусных характеристик.

В 20 веке, однако, отношение к классовой принадлежности и статусности стало меняться. Реклама стала аппелировать к снобизму американцев, мораль приобрела классовую коннотацию, стала наблюдаться вульгаризация вкуса. "Стало ясно, - пишет Коммаджер, - что рекламодатели клеветали на американский характер, и было так же ясно, что американцы терпели и даже вознаграждали тех,

кто на них клеветал". 55

Таким образом, сегодня в американской коммуникативной системе проявляются две противоположных тенденции. С одной стороны, статусность играет не последнюю роль в системе американских ценностей. С другой стороны,

демократические традиции требуют того, чтобы общение оставалось неформальным и симметричным. Поэтому социальное неравенство в процессе

55 Леонтович О.А. Русские и американцы: парадоксы межкультурного общения / О. А. Леонтович. - М. : Гнозис,

2005. - 351 с

119

коммуникации сглажено. США - это общество, где, как пишет К. Сторти,

президент может очень явно выразить свое отношение к проблеме статусности,

когда он самостоятельно несет собственный чемодан от вертолета к Белому дому или покупает кофе в Макдональдсе.

В России сословность была ликвидирована в результате революции 1917

года, когда было провозглашено, что кухарки могут править государством. Новая политическая система была призвана установить всеобщее равенство. Долгие годы на официальном уровне считалось "престижным" быть из семьи рабочих или крестьян. С другой стороны, административно-командный стиль руководства наложил отпечаток на характер общения на всех уровнях социальной иерархии.

Постепенно социалистическое общество сформировало собственные ценности и понятия о статусе. Стало престижным иметь высшее образование, ученые степени, руководящие должности в государственных учреждениях и состоять в партии. Перестройка, в свою очередь, кардинально изменила критерии, по которым общество стало судить о статусе. Вместо того, чтобы стать основой истинного правления народа, демократия "российской закваски" породила ситуацию, в которой социальные связи между людьми предельно осложнились.

Сегодня статусность определяется с точки зрения работы в бюджетной/небюджетной сферах, размера зарплаты и обладания имуществом.

Отношение к образованию неоднозначно – с одной стороны, считается престижным дать своим детям хорошее образование, с другой стороны, речь идет не о самоценности образования, а о его способности стать базой будущего благосостояния.56

Таким образом, можно сделать вывод о том, что изначально отношение к статусности в России и США развивались совершенно по-разному, но в конечном итоге мы наблюдаем схожесть по данным параметрам этих двух стран. И в той, и

в другой стране преобладает ориентация на заслуги человека, а не на статус.

56 Леонтович О.А. Русские и американцы: парадоксы межкультурного общения / О. А. Леонтович. - М. : Гнозис,

2005. - 351 с

120