1948

.pdf18.Геодезическое обеспечение строительства зданий

исооружений

18.1.Разбивочные работы при строительстве нулевого цикла

Возведение зданий и сооружений выполняется в два этапа:

1.Работы нулевого цикла. Сюда относятся работы, которые выполняются до уровня пола первого этажа – «нулевого горизонта». Это разработка котлована, изготовление фундамента и стен подвала, монтаж перекрытия подвала, устройство водопровода, газопровода, канализации, прокладывание кабелей энергетических и связей. Гидроизоляция «нуля» и обратная засыпка пазух грунтом и песком с уплотнением, планировка площадки.

2.Строительно-монтажные работы по возведению надземной части здания.

Земляные работы

Исходными данными для геодезических разбивок при выполнении земляных работ служат: генеральный план объекта; проект вертикальной планировки и картограмма земляных работ; план осей; проект дорог и инженерных подземных коммуникаций; разбивочный чертёж перенесения на местность границ участка строительства и осей сооружения.

При разработке котлована под фундамент здания экскаватором с гидравлическим приводом, бульдозером, скрепером допускается недобор+10 см. Допустимое отклонение при окончательной (ручной) зачистке дна котлована в местах устройства фундамента не должно превышать 5 см от проектных отметок.

Контроль поверхности дна котлована после его зачистки осуществляется геодезистом исполнительной съёмкой. Нивелируются точки пересечения буквенных и цифровых осей дна котлована или узлы построенной сетки квадратов со сторонами 10 10 м. На схеме указывается положение верхней и нижней бровок дна котлована, отклонения от проекта дна котлована по высоте. По этим данным вычисляется объём вынутого грунта из котлована.

Забивка свай

Исходными документами для забивки свай под фундамент являются: план свайного поля, координаты положения свай, план осей, акт разбивки осей. Перед выносом проекта в натуру положения свай геодезист обязан проверить правильность проектных данных для выноса. В случае обнаружения ошибок вопрос решается ГИПом по представлению ПТО «Подрядчика», и только после этого можно приступать к разбивке местоположения свай.

Вынос проекта в натуру может быть выполнен с использованием оптического теодолита и стальной рулетки с миллиметровыми делениями. Для

191

этого надо воспользоваться вынесенными на местность осями сооружения традиционно на скамейки. По натянутой рулетке или струне откладываются расстояния согласно проектных данных, и закрепляется местоположение свай арматурными штырями длиной 30-40 см, бракованными электродами и др. (рис. 109 ).

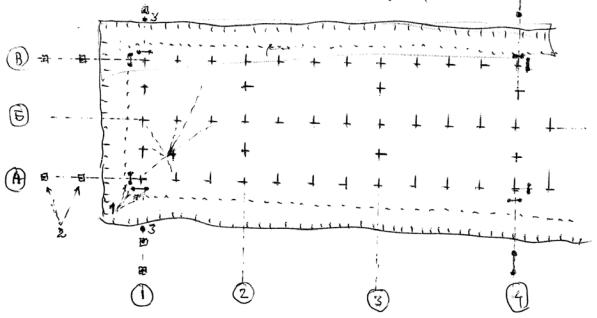

Рис.109. Схема расположение свай:

1 – скамейки закрепления осей под забивку свай; 2 – строительные скамейки осей; 3 – знаки закрепления створа оси;

4 – положение свай

При наличии электронного тахеометра вынос местоположения свай в натуру может быть выполнен быстро и с высокой точностью с использованием программ «Полярный метод» (координатный) и «Смещённая линия». Особенно эффективна последняя программа, так как она не требует ввода координат каждой выносимой сваи. Достаточно ввести координаты только крайних свай ряда, вынести их в натуру, а остальные сваи выносятся по значениям «отступа» и «расстояния» от 1-й точки введенных координат. Прибор можно расположить в месте, удобном для разбивки, а его положение и ориентирование определяется из решения обратной линейно-угловой засечки («Свободная станция») или другими известными методами.

Предельные отклонения в плановом положении и высотном забиваемых свай и шпунта приведены в СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты».Они не должны превышать для свай диаметром или стороной сечения до 0,5 м:

– при одно-, двух- и трёхрядном расположении свай, кустов, лент

192

0,3d – поперёк оси свайного ряда;0,3d – вдоль оси свайного ряда;

– сплошное свайное поле под всем зданием или сооружением0,2d – для крайних свай;

0,4d – для средних свай.

Для одиночных свай предельное отклонение не должно быть более 5 см, для свай-колонн 3 см.

Предельные отклонения в плане забивных, буронабивных, набивных свай диаметром более 0,5 м не должны превосходить:

10 см – поперёк ряда

15 см – вдоль ряда при кустовом расположении свай;

8 см – для круглых одиночных полых свай под колонны. Высотные отметки голов свай не должны отклоняться от проектных:

3 см – для монолитных ростверков;

1 см – для сборных ростверков;

5 см – для безростверковых фундаментов со сборным оголовком;

3 см – для свай-колонн.

Предельные отклонения в плане для шпунтовых ограждений:

10 см железобетонного на отметке поверхности грунта;

15 см стального на отметке верха шпунта.

Для сооружений «стена в грунте» допускается смещение осей в плане 3 см; отклонение от вертикали tan 0,005; толщина стены может быть только завышена до 10 см; глубина может быть только завышена на 20 см.

Отметим, приведённые значения допустимых отклонений положения свай от проекта – это суммарный результат влияния погрешностей всех операций, сопровождающих забивку свай. Погрешность геодезических разбивочных работ должна быть в 2-3 раза меньше приведённых значений.

Ранее рассматривалась точность выноса основных осей на нулевой горизонт при помощи оптического теодолита створным методом. Здесь

приведём расчёт точности разбивочных работ с использованием

электронного тахеометра.

Погрешность выноса точки при помощи ЭТ по известным координатам полярным методом можно предвычислить по формуле

|

|

|

|

m2 |

|

|

|

|

m2 |

m2 |

m2 |

|

|

S 2 m2 |

, |

(88) |

|

2 |

||||||||

Т |

СТ |

S |

|

Ф |

|

|

где mСТ – ср.квадр. погрешность определения положения станции, mS – ср.квадр. погрешность отложения полярного расстояния, m – ср.квадр. погрешность построения полярного угла,

mФ – ср.квадр. погрешность фиксации точки,

S – расстояние от прибора до выносимой точки.

193

При значениях: S =50 м, mS =2мм, m =5 , mФ =2 мм, mСТ =5 мм, погрешность выноса точки mТ 5,9 мм. Здесь основная составляющая

(5 мм) погрешность определения положения станции. Полученный результат mТ удовлетворяет практически все виды разбивочных работ при возведении подземной части сооружения. Однако надо принимать во внимание – визирная цель (вешка с минипризмой) должна быть высотой не более 0,1–0,3 м, в противном случае погрешность фиксации (из-за наклона вешки) будет более 2 мм. При необходимости можно использовать штатив с подставкой и адаптером под марку-отражатель, имеющую оптический центрир. В этом случае придётся делать два-три приближения выноса точки в натуру.

18.2. Устройство котлованов

При устройстве котлованов выполняются следующие основные операции: разбивка контуров котлована, установка обноски, визирок, контроль за отрывкой котлована, зачистка дна и откосов, передача осей и высот в котлован, исполнительные съемки открытого котлована.

До разбивки котлована по разбивочному чертежу устанавливают размеры запаса внешнего обреза основания фундамента и глубину его заложения. Запас необходим для предотвращения от обвала откоса котлована

идля установки опалубки. Размер запаса зависит от глубины котлована (при глубине 2-3 м принимается в 0,5–1,0 м).

От основных осей здания, закрепленных на местности или обноске, разбивают границу внутреннего контура котлована с учетом принятого запаса внешнего обреза основания фундамента. От неё разбивают границу внешнего контура (верхней бровки) котлована с учетом крутизны откоса.

Границу внешнего контура котлована закрепляют на местности кольями через каждые 5–10 м, между которыми натягивается шнур или делается канавка на 1-2 штыка лопаты для обозначения границы вскрытия котлована.

Для разбивки траншей под ленточные фундаменты от основных осей здания вправо и влево откладывают величины, в сумме составляющие ширину подошвы фундамента.

Разбивка котлованов под столбчатые фундаменты ведется по основным

ивспомогательным осям, в створе которых намечаются центры фундаментов. От центров разбивается контур котлована.

Контроль за ходом выемки грунта и доведение глубины котлована до проектной отметки его дна осуществляются с помощью визирок или нивелира.

194

Постоянные визирки в виде горизонтальных планок прибивают к столбам обноски на одинаковой высоте (обычно на 1 м выше нулевой отметки). На планке подписывают отметку визирки.

Чтобы определить, выбран ли грунт из котлована до проектной отметки, на его дне устанавливают переносную (ходовую) визирку в виде рейки. На рейке краской отмечают линию, расстояние до которой от пятки рейки равно разности отметок ребра планки постоянной визирки и проектного дна котлована. Если линия на ходовой визирке окажется выше шнура, натянутого между ближайшими планками, то грунт из котлована еще не выбран до проектной отметки.

Чтобы определить с помощью нивелира фактическую отметку дна котлована, устанавливают нивелирную рейку сначала на репер с известной отметкой Hр и берут по рейке отсчет a. Затем рейку переносят на дно котлована и берут отсчет в. Превышение между репером и точкой дна котлована будет h = a – в. Прибавляя превышение со своим знаком к отметке репера, получают отметку дна котлована в данной точке:

Hк Hр h. |

(89) |

Контролировать достижение проектной отметки дна котлована Нкпр можно по значению предварительно вычисленного отсчета в на рейке:

в Hр a Hкпр. |

(90) |

Выемку грунта в котлованах и траншеях заканчивают с недобором на 10–20 см до проектной отметки, после чего делают зачистку дна котлована вручную по результатам нивелирования его по квадратам. Вершины квадратов закрепляют кольями, верхние срезы которых (маяки) располагают на уровне проектной отметки, и по ним ведут зачистку. После зачистки откосов котлована при помощи угольников с отвесами или направляющих проводят исполнительную съемку котлована. Отклонения от проектных размеров по ширине и длине котлована не должны превышать 30 см. Отклонение отметок дна котлована под фундаменты от проектных допускаются не более чем 5 см при условии, что эти отклонения не будут превышать толщины отсыпного подстилающего слоя. Допустимые средние квадратические ошибки измерения при устройстве котлованов: линейные – 1/1000; угловые – 45 и высотные – 10 мм.

Окончание устройства котлована подтверждается исполнительной геодезической документацией: актом готовности котлована, схемой плано- во-высотной съемки котлована, картограммой подсчета объемов земляных масс.

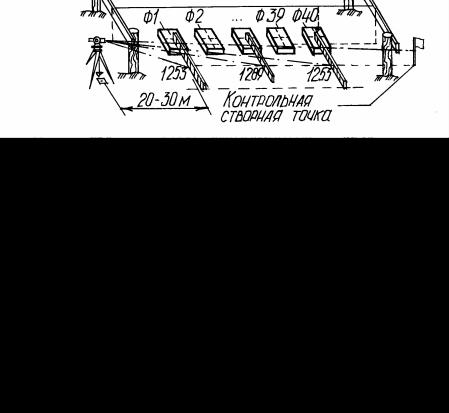

Перенесение осей в котлован выполняют при помощи теодолита со створных точек (рис.110), закрепляющих оси, или отвесами от точек

195

пересечения осей, фиксируемых проволоками, натянутыми по обноске

(рис.111).

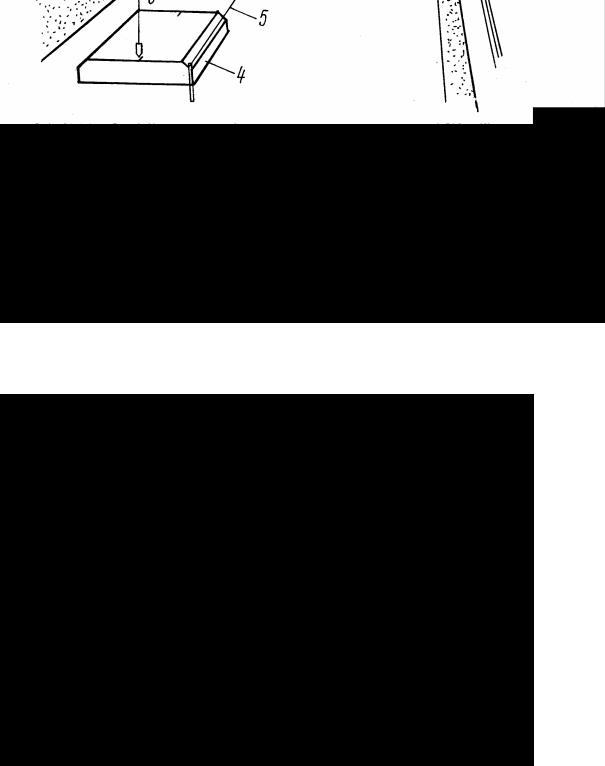

Рис.110. Схема перенесения осей фундамента в котлован с помощью теодолита 1 – теодолит; 2 – створный знак; 3 – обноска; 4 – рулетка; 5 – осевая проволока; 6 – осевая риска; 7 – подвижная марка

Рис.111. Схема перенесения разбивочных осей в котлован отвесами: 1 – обноска; 2 – риски осей; 3 – осевая проволока;

4 – маячные блоки; 5 – причалка; 6 – отвес

196

В котловане оси закрепляют временными знаками на дне или на откосах.

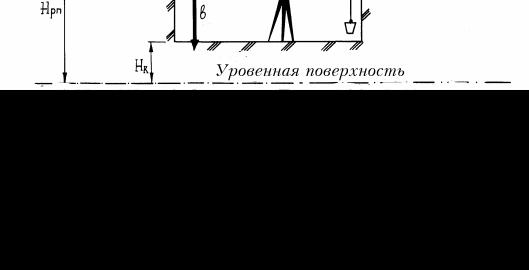

Передачу высот в котлован производят нивелиром непосредственно на дно или по откосам. В глубокие котлованы отметки передают с помощью подвешенной рулетки и двух нивелиров (рис.112).

Рис.112. Схема перенесения проектной отметки на дно глубокого котлована

Из рис.112 видно, что отметка дна котлована

Hк Hрп a L в,

где Hрп – отметка репера;

L – длина ленты между линиями визирования нивелиров:

L m n .

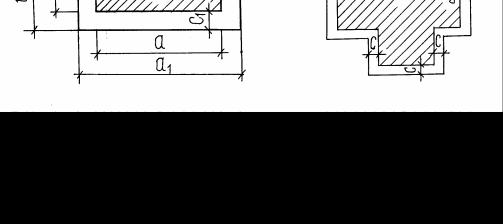

Определение объема грунта при разработке котлована необходимо для оперативного контроля фактически выполненного объема земляных работ. Объём грунта зависит от размеров котлована в плане, его глубины, заложения откосов и конструкции. Для котлованов с различным заложением откосов (крутизной откосов) (рис.113,а) можно пользоваться формулой для подсчета объёма обелиска:

V h |

2a a |

b 2a a b , |

(91) |

|||

6 |

|

1 |

1 |

1 |

|

|

|

|

|

|

|||

где V – объём котлована; h – глубина котлована;

a – длинная сторона котлована внизу; a1 – длинная сторона котлована наверху; b – короткая сторона котлована внизу; b1 – короткая сторона котлована наверху.

197

Рис.113. Схема котлована:

а – с различным заложением откосов; б – сложной конфигурации

Для котлованов с одинаковыми заложениями откосов применяют формулу для определения объемов грунта, при использовании которой нет необходимости измерять верхние размеры котлована в плане:

V hab h a b c 4 h c2 |

, |

(92) |

3 |

|

|

где hab – объем котлована без учета откосов;

h(a+b) – объем котлована над откосами без учета углов; c – горизонтальная проекция откосов;

4 h3 c2 – объем котлована над откосами в углах.

Для удобства подсчета эту формулу можно привести к следующему виду:

|

4 |

c |

2 |

|

(93) |

V h ab a b c |

3 |

|

. |

||

|

|

|

|

|

Для котлованов сложной конфигурации (рис.113,б) и с одинаковыми заложениями откосов используют формулу

|

c |

|

4 |

|

2 |

|

|

|

V h S p |

|

|

|

c |

|

|

, |

(94) |

2 |

3 |

|

||||||

|

|

|

|

|

|

|

где S – площадь нижнего основания котлована;

P – периметр нижнего основания котлована:

т a b d e g ... .

Для небольших котлованов с откосами при площади их внизу до 100 м2 и глубине до 4 м (с целью упрощения подсчета) объем грунта определяется как произведение площади в среднем сечении котлована и его глубины:

V Sсрh. |

(95) |

198 |

|

Для котлованов с вертикальными стенками и креплениями объем грунта определяют по формуле

V S h . |

(96) |

Оперативный контроль объема земляных работ по данной методике позволяет снизить трудоемкость этого процесса.

18.3. Устройство фундаментов

Исходными данными для выполнения геодезических работ по устройству фундаментов являются схемы осей зданий и сооружений с расстояниями между ними и привязкой к конструкциям фундаментов, планы и разрезы фундаментов и котлованов под несущие конструкции и технологическое оборудование, отметки опорных поверхностей оснований и фундаментов.

Точность устройства фундаментов характеризуется величинами смещения осей элементов относительно монтажных осей и смещения плоскостей и опорных поверхностей от проектных по высоте.

Наряду с общими принципами и приемами геодезические разбивочные работы при устройстве различных типов фундаментов имеют свои особенности.

Монтаж сборных ленточных фундаментов (рис.114) начинают с установки угловых подушек и блоков по проволоке, натянутой на осевых гвоздях обноски.

Рис.114. Схема разбивки сборных ленточных фундаментов: 1 – маячные блоки; 2 – обноска; 3 – проволока; 4 – отвесы; 5 – теодолит; 6 – осевые риски

199

При значительной длине здания (более трех секций) устанавливают ряд промежуточных (маячных) блоков с интервалом 15–20 м. Остальные блоки укладывают по причалке, закрепленной по внешней грани блоков, ранее смонтированных. На уложенные подушки фундаментов переносят оси, фиксирующие внутренние грани фундаментных блоков, и по рискам этих осей осуществляют монтаж блоков.

Правильность установки блоков в плане проверяют (рис.115) от отвесов с осевой проволокой, боковым нивелированием или вешением с помощью теодолита, а по вертикали и горизонтали – отвесом и уровнем.

Рис.115. Контроль установки фундамента: а – способом створной струны; б – теодолитом;

в – способом бокового нивелирования

Одновременно с геодезическим контролем монтажа фундаментных блоков производят разбивку вводов в здание подземных коммуникаций, используя продольные и поперечные строительные оси, для чего в кладке блоков оставляют необходимые отверстия с учетом проектной отметки ввода.

После окончания монтажа первого ряда блоков производят нивелирование. Отклонения в положении верхней поверхности блоков от горизонта исправляют при устройстве горизонтального шва (постели) для следующего ряда блоков.

После окончания монтажа фундаментных блоков делают проверку их расположения с составлением исполнительной схемы, на которой показывают смещение блоков от осей и колебания фактических отметок относи-

200