773

.pdfДля лучшего механического сцепления с демпфирующей средой концы штанг заострялись на длину 1м, а гладкая поверхность штанг оклеивалась грубой наждачной бумагой. Концы штанг заводились в желоба, наполненные смесью древесных опилок на глубину 1,2 м, а затем переходящей клинообразно через смесь опилок и песка в чистый песок (1/4 длины желоба). Длина непогруженных в демпфирующую среду штанг составила 2,7 м, что соответствует нижней границе исслеD дуемого диапазона частот. Указанные выше параметры эксперименD тальной установки были получены эмпирически и соответствовали оптимальному варианту. Время реверберации при этом было сокращено почти в 10 раз, что свидетельствовало о малом отражении от краев изгибных волн, влиянием которого на результаты эксперимента можно пренебречь(табл. 2.4).

2.2.4. Методика измерений

Исследование распространения упругих колебаний стержневой системы проводилось по методике [19, 60, 83] и приведено в табл. 2.6.

Т а б л и ц а 2 . 6

№ |

Переход |

Тип |

|

Параметры системы |

|

|||

этапа |

упругих |

соедиD |

|

|

|

|

||

Штанга №1 |

Штанга №2 |

|||||||

|

волн |

нения |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Шт.№1 Шт.№ |

|

b, м |

|

h, м |

b, м |

|

h, м |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

1 |

равные |

жесткое |

0,06 |

|

0,018 |

0,06 |

|

0,018 |

|

штанги |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

2 |

равные |

упругое |

0,06 |

|

0,018 |

0,06 |

|

0,018 |

|

штанги |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

3 |

тонкаяD |

жесткое |

0,03 |

|

0,01 |

0,06 |

|

0,018 |

|

толстая |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

4 |

тонкаяD |

упругое |

0,03 |

|

0,01 |

0,06 |

|

0,018 |

|

толстая |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

5 |

толстаяD |

жесткое |

0,06 |

|

0,018 |

0,03 |

|

0,01 |

|

тонкая |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

6 |

толстаяD |

упругое |

0,06 |

|

0,018 |

0,03 |

|

0,01 |

|

тонкая |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

На всех этапах измерений точки возбуждения колебательной системы оставались постоянными. Для получения интерференционной

31

картины колебаний использовались данные измерения виброскорости, считываемых с шумомера типа 00017; измерительный прибор соедиD нялся через переходник типа 009 с датчиком колебаний КДD12(13), крепление которого к штанге осуществлялось посредством винта, плотно закрученного в тело штанги на глубину 0,7 см в строго перD пендикулярной плоскости к продольной оси.

В общем случае возбуждение в штанге №1 (см. рис.2.9) плоской изгибной волны вызовет образование отраженной (бегущей и ближней) изгибной и продольной волн, а в штанге №2 прошедшей (бегущей и ближней) изгибной и продольной волн. Вследствие налоD жения падающей и отраженной изгибных волн в штанге №1 образуется стоячая волна, характеризующаяся неподвижными точками – узлами и точками с максимальной амплитудой скорости колебанийD пучностяD ми. Процесс измерения сводится к отысканию в них точек с амплиD тудой скорости колебаний Vmax и Vmin. Для более точного определения этих величин измерения на штанге производились через 2 см за исключением зон, приближающихся к точке возбуждения и угловому соединению, в виду того, что в этих секторах интерференционная картина сильно искажается ближним полем. Это расстояние приD ближенно определяется как l=(λи /3 ÷ λи /2) от препятствия. ПрошедD шая через угловое соединение изгибная волна благодаря хорошему демпфированию не возвращается, а поэтому на штанге №2 имеет место бегущая волна, как следствие прохождения через упругую среду со снижением энергии колебаний за счет потерь на внутреннее трение в материале штанги (рис. 2.10).

Расчетные выражения для определения коэффициентов отражения и прохождения изгибных и продольных волн были получены слеD дующим образом. Если принять за выражение А амплитуду падающей изгибной волны, а за выражение Б амплитуду отраженной от угла изD гибной волны, тогда максимальная скорость колебаний на этой штанге может быть определена как Vи max= А + Б, а минимальная Vи min= А – Б. Исходя из полученных значений, имеем численное значение выражения:

А= Ѕ (Vи max+ Vи min); Б= Ѕ (Vи max – Vи min).

Тогда коэффициент прохождения энергии изгибных волн может

быть получен из выражения: |

|

|

|

τи = μ2 / μ1 (С2 / А2) = μ2 / μ1 [2 Vи1 / (Vи max+ Vи min)], |

(2.6) |

где С = V 1 |

– скорость колебаний при изгибной волне 2Dй штанги; |

|

и |

|

|

32

μ1 и μ2 – соответственно приведенные массы первой и второй штанг при изгибной волне (формула (3.2)).

Коэффициент отражения скорости колебаний (по энергии) может быть получен из соотношения квадратов амплитуды скоростей колеD баний в отраженной и прошедшей волнах:

rи =(Б / А) (μ1 / μ2) = [(Vи maxD Vи min)/ (Vи max+ Vи min)]. |

(2.7) |

При замерах скорости колебаний в штангах от продольной волны использовалось специальное приспособление, позволяющее устанаD вливать датчик в строго параллельной относительно центральной продольной оси штанги плоскости. Оно выполнено из алюминиевого сплава и представляет полый цилиндр, который имеет резьбовое отверстие в одном из торцов для крепления датчика посредством винта, и на образующей цилиндра – для крепления ко второму винту. Этот винт заворачивается в имеющиеся на штанге отверстия вдоль центральной оси. Тонкие риски на образующей цилиндра позволяют точно устанавливать датчик в рабочее положение.

Однако следует отметить то обстоятельство, что ввиду большой длины волны, а так же потерь энергии при трансформации продольных волн в изгибные и обратно, интерференционная картина распростраD нения продольных волн получилась недостаточно четкой на низких частотах; более точные результаты – на средних и высоких частотах.

Расчетные выражения для коэффициентов отражения и прохождеD ния энергии продольных волн были получены по методу Л.Кремера [72, 73]. Интенсивность продольных волн в штангах зависит от плотD ности материала, модуля упругости и толщины и для углового соединения выражается из соотношения импедансов для продольной волны на 1Dй штанге и изгибной волны (трансформированной проD дольной волны 1Dй штанги) для 2Dй штанги с учетом погрешности на низких частотах в следующем виде:

m1 Си D = m2 Сп Vп, |

(2.8) |

где m1(2) – распределенная масса штанги;

Си – скорость распространения изгибной волны на штанге № 1; Vп – скорость колебания штанги №1 от продольной волны;

D – интенсивность продольных волн на штанге №1.

33

Тогда коэффициент отражения продольной волны может быть

получен из следующего выражения: |

|

rп = D/ А = (2 Сп Vп)/ Си (Vи max+ Vи min). |

(2.9) |

Коэффициент отражения энергии продольных волн получается из

следующего выражения: |

|

|

|

|

|

|

|

r |

Э = (С / 2 С ) [2 V /(V |

+ V |

и min |

)]2. |

(2.10) |

||

п |

п |

и |

п |

и max |

|

|

|

Аналогично выражаются коэффициенты прохождения продольных |

|||||||

волн по скорости и энергии: |

|

|

|

|

|

|

|

τп = D1/ А = (2 Сп Vп1)/ Си (Vи max+ Vи min), |

(2.11) |

||||||

|

τпЭ = (2 Vп1) /(Vи max+ Vи min)2, |

(2.12) |

|||||

где V 1 – скорость продольной волны на 2Dй штанге. |

|

|

|||||

п |

|

|

|

|

|

|

|

2.2.5. Обобщение результатов эксперимента

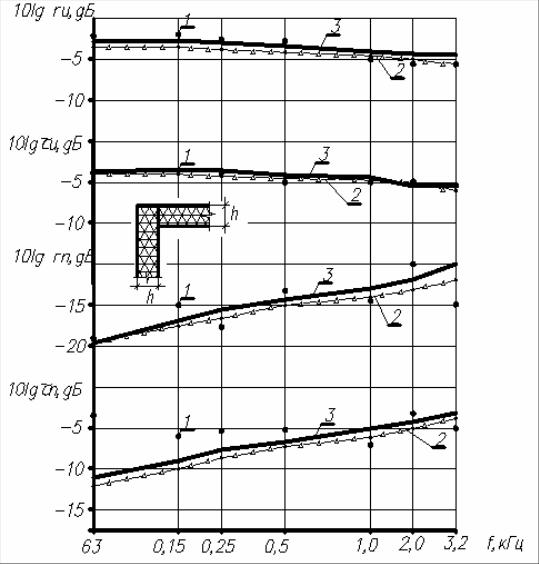

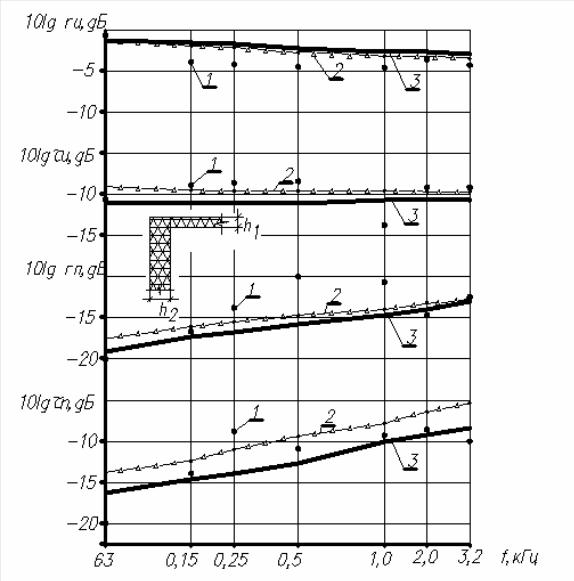

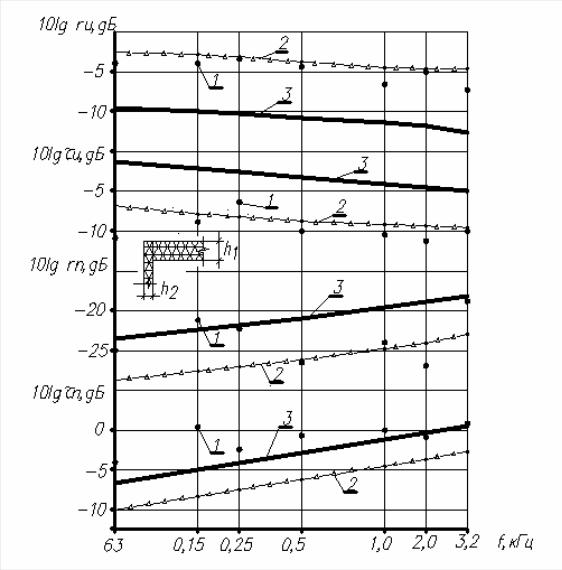

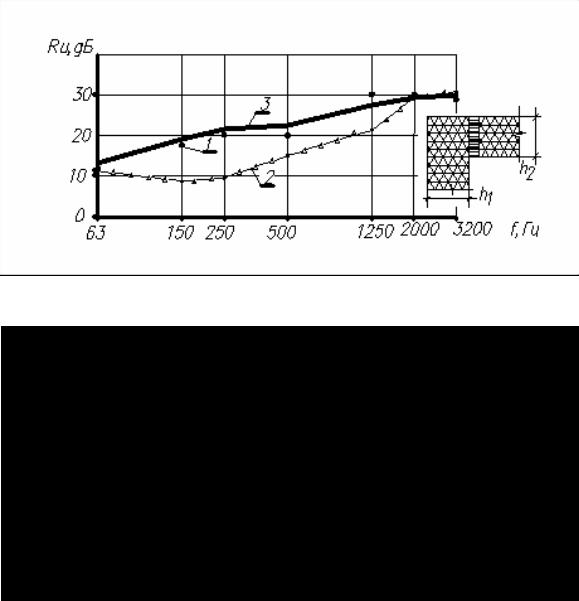

Результаты измерений и расчетов представлены на графиках рис.2.13 – 2.17.

Из рассмотрения графиков коэффициентов прохождения (τи) и отD ражения (rи) изгибных волн при жестком соединении штанг (рис. 2.11, 2.12, 2.13) отмечается хорошее согласование экспериментальных данD ных и расчетных значений по методу С.Б.Будрина и А.С.Никифорова [8]. Для продольных волн удовлетворительное совпадение наблюдается на частотах fi > 1 кГц, так как начиная с этой частоты длина продольной волны в штанге λf=1 кГц =2,2 м полностью укладывается по длине демпфирующего устройства (рис.2.10), в котором происходит эффекD тивное глушение отраженных от концов штанг изгибных и продольных волн. На рис.2.16 и 2.17 представлены графики изоляции угловым соединением штанг из оргстекла с упругими вставками. Как видно из сравнения с графиками на рис. 2.11–2.13 введение в стыки упругих материалов даже сравнительно небольшой толщины способно сущеD ственно повысить изоляцию на пути распространения изгибных колеD баний.

Результаты исследования прохождения звуковой вибрации через угловое соединение строительных конструкций могут быть испольD зованы при разработке инженерного метода расчета вибрации для обоих случаев конструктивного решения – жесткого и с упругими прокладками.

34

Рис.2.11. Прохождение и отражение упругих волн в жестком прямоугольном стыке равных h1 = h2 =0,018 м по толщине штанг:

1 – эксперимент; 2 – расчет [8]; 3 – предлагаемый метод

35

Рис.2.12. Прохождение и отражение упругих волн в жестком прямоугольном стыке; направление распространения волны – из тонкой штанги h1 = 0,01 м в толстую h2 =0,018 м:

1 – эксперимент; 2 – расчет [8]; 3 – предлагаемый метод

36

Рис.2.13. Прохождение и отражение упругих волн в жестком прямоугольном стыке; направление распространения волны – из толстой штанги

h1 = 0,018 м в тонкую h2 =0,01 м:

1 – эксперимент; 2 – расчет [8]; 3 – предлагаемый метод

37

а) штанги равной толщины: h1= h2 =0,018 м, упругая прокладка толщиной =0,005 м

б) штанги разной толщины: h1= 0,01 м, h2 =0,018 м, упругая прокладка толщиной =0,005 м

б) штанги разной толщины: h1= 0,018 м, h2 =0,01 м, упругая прокладка толщиной =0,005 м

Рис.2.14. Изоляция изгибных колебаний угловым стыком: 1 – эксперимент; 2 – расчет [83]; 3 – предлагаемый метод

38

а) штанги разной толщины: h1= 0,01 м, h2 =0,018 м, упругая прокладка толщиной =0,0025 м

б) штанги разной толщины: h1= 0,018 м, h2 =0,01 м, упругая прокладка толщиной =0,0025 м

Рис.2.15. Изоляция изгибных колебаний угловым стыком: 1 – эксперимент; 2 – расчет [83]; 3 – предлагаемый метод

2.3. Оценка погрешностей и ошибок полученных результатов

На точность результатов могут оказать влияние следующие поD грешности измерений:

–основные или погрешности средств измерения;

–дополнительные или погрешности от действия внешних фактоD

ров;

39

–систематические или постоянные при проведении всего цикла изD мерений;

–методические или погрешности несовершенства метода измеD рений;

–случайные.

Однако влияние многих из них удалось значительно снизить. Так измерения уровней звукового давления (или относительные измереD ния) на штангах производились по методике [8, 83], что позволило в значительной мере устранить погрешности от неточности электричеD ской калибровки микрофонов и датчиков. Весь цикл измерений произD водился одной и той же аппаратурой за относительно короткое время, что уменьшило влияние погрешностей от нестабильной работы приборов. Крепление датчиков к плоскости штанг производилось винD тами при плотном притирании к поверхности в соответствии с разD меткой продольных осей, а на горизонтальных пластинах – с помощью специальной мастики, которая наносилась тонким слоем для исклюD чения влияния упругих свойств. Благодаря этому разброс результатов измерений не превышает 2 дБ.

В работе [32] указывается на то, что в случае, если масса датчика и его размеры пренебрежительно малы в сравнении с массой коD леблющейся конструкции, то его влияние на характер колебаний будет так же мал. Для датчика КДD12(13) при массе mд = 20 г оно составит следующие значения:

|

|

|

|

|

|

Т а б л и ц а 2 . 7 |

|

Частота f, Гц |

63 |

125 |

250 |

500 |

1000 |

2000 |

4000 |

|

|

|

|

|

|

|

|

∆L, дБ |

0,014 |

0,021 |

0,03 |

0,04 |

0,056 |

0,08 |

0,095 |

Выводы

1.На средних и высоких частотах изоляция воздушного шума R, дБ,

находится в прямой зависимости от скорости колебания ограждения Lv, дБ. Величину этой скорости определяют отражения от краев.

2.Как известно, прокладки дают виброизолирующий эффект, поэтому звукоизоляция будет зависеть от того, каким образом закреплены края: жестко или через упругие элементы. Обработанные результаты измерений показывают, что порядок изменения ∆L, дБ, и

40