1703

.pdf

Пропускная способность канавы Qк (м3/с) должна соответствовать условию

0,95 Qр < Qк<1,05 Qр |

(7.2) |

Для определения пропускной способности канавы Qк необходимо уста- |

|

новить площадь живого сечения (м2) и скорость течения воды V (м/с): |

|

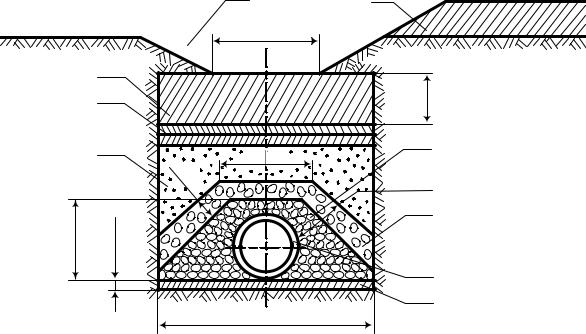

= h (вк+mкh); |

(7.3) |

V= G iк , |

(7.4) |

где h – глубина потока воды в канаве, м, (принимается); вк – ширина канавы по дну, м: вк= h;

– гидравлически наивыгоднейшее отношение вк/h, равное 0,61 при

mк – |

mк=1,5; |

|

|

коэффициент заложения откосов канавы; |

прил. 11 в зави- |

||

G – |

скоростная характеристика, |

принимаемая по |

|

|

симости от гидравлического радиуса r и коэффициента шерохо- |

||

|

ватости русла. |

|

|

Гидравлический радиус |

|

|

|

|

r |

, |

(7.5) |

|

p |

|

|

где р – смоченный периметр, м, |

|

|

|

|

p вк 2h |

1 mк . |

(7.6) |

Пропускная способность канавы, м3/с: |

|

||

|

Qк= V. |

(7.7) |

|

Вычисленную по формуле (7.7) пропускную способность канавы сравнивают с расчётным расходом и в зависимости от того, больше пропускная способность канавы Qк расчётного расхода воды Qр или меньше, соответственно уменьшают или увеличивают принятую глубину потока воды h и расчёт выполняют заново при новой глубине потока. По полученным значениям Qк при разных h строят график зависимости Qк=f(h), по которому находят необходимую глубину потока, соответствующую требуемой пропускной способности, то есть Qк=Qр. При выбранном значении h заново производят расчёт Qк и вычисляют отношение Qк/Qр, которое должно быть в пределах 0,95…1,05.

В зависимости от скорости течения воды V выбирают тип укрепления русла (прил. 9, 10).

Глубина канавы hк (м) равна hк = h+0,1.

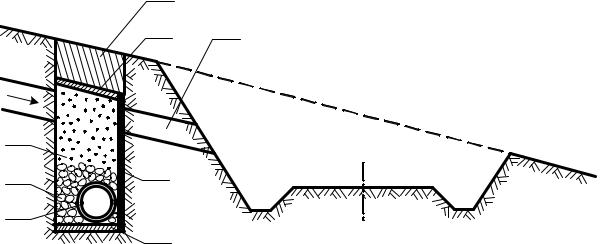

В тех случаях, когда поперечное сечение канав назначают по типовым проектам, тип укрепления принимают в зависимости от продольного уклона на основе многолетней практики (табл. 7.2).

134

20 ‰

20 ‰