1593

.pdfСегодня система высшего образования Италии состоит из университетского сектора, неуниверситетского сектора и сектора профессионального образования. Всего в Италии 52 государственных университета, 3 технических университета, 3 университетских института и 2 университета для иностранцев.

Сегодня итальянские высшие учебные заведения – автономные административные учреждения, обладающие правом распределения финансов, самостоятельно разрабатывающие образовательные программы, ведущие научно-исследовательскую деятельность. Основополагающие принципы деятельности институтов высшего образования Италии отражены в Конституции 1947 г., а также в Акте № 168 от 1989 г. Конституция 1947 г. провозгласила право институтов высшего образования на автономию и самостоятельную организацию учебной деятельности в соответствии с целями и задачами существующего законодательства. Акт № 168 от 1989 г. закрепил права институтов высшего образования на осуществление образовательной деятельности, ведение научно-исследовательских разработок, а также право на перераспределение бюджета. В соответствии с принятым законодательством, институтам высшего образования (в частности, университетам) было предоставлено право учреждения органов управления вузов.

Главой университета является Ректор, руководящий академическим Сенатом (Senato accademico) и Советом правления (Consiglio di

Administrazione).

В состав Сената входят представители академического сообщества, занимающие позиции в соответствии с их статусом. Задача Сената заключается в контроле процесса обучения и научно-исследовательской деятельности. Совет правления несет ответственность за администрирование и распределение бюджета университета. Он представлен Ректором, Директором, представителями академического сообщества и бизнес-структур.

После провозглашения автономии университетов единственным представителем центральной власти в университете является Главный секретарь, назначаемый Министерством образования, университетов и науки. Его задача состоит в экспертной оценке качества образовательных программ университета и их соответствия общим государственным стандартам.

51

2.ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ВЫСШЕГО УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

2.1. Виды, цели и задачи деятельности высших учебных заведений

Высшее учебное заведение создается, реорганизуется и ликвидируется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Высшие учебные заведения подразделяются на следующие виды: а) университет – высшее учебное заведение, которое:

–реализует образовательные программы высшего и послевузовского профессионального образования по многим направлениям подготовки (специальностям);

–осуществляет подготовку, переподготовку и (или) повышение квалификации работников высшей квалификации, научных и научно-педаго- гических работников;

–выполняет фундаментальные и прикладные научные исследования по широкому спектру наук;

–является ведущим научным и методическим центром в области своей деятельности;

б) академия – высшее учебное заведение, которое:

–реализует образовательные программы высшего и послевузовского профессионального образования;

–осуществляет подготовку, переподготовку и (или) повышение квалификации работников высшей квалификации для определенной области научной и научно-педагогической деятельности;

–выполняет фундаментальные и прикладные научные исследования преимущественно в одной области науки или культуры;

–является ведущим научным и методическим центром в области своей деятельности;

в) институт – высшее учебное заведение, которое:

–реализует образовательные программы высшего профессионального образования, а также, как правило, образовательные программы послевузовского профессионального образования;

–осуществляет подготовку, переподготовку и (или) повышение квалификации работников для определенной области профессиональной деятельности;

–ведет фундаментальные и (или) прикладные научные исследования. Согласно статистическим данным на начало 2011/2012 учебного года в

Российской Федерации среди государственных вузов было 334 университета, 169 академий, 123 института. Количество негосударственных вузов составляет 446.

52

Глобальной предпосылкой успешной разработки стратегии управления является правильное определение целей. Лишь зная цели, можно искать пути и средства их реализации. Установление целей переводит стратегическое видение в конкретные задачи, связанные с деятельностью организации. Выработка конкретных целей для каждого направления деятельности вуза, безусловно, будет способствовать его успешной деятельности в условиях конкуренции.

Существуют два уровня целей вузов – общие и частные.

Общие цели в той или иной степени важны для всех российских вузов и востребованы при формировании стратегии.

Общие цели государственных вузов могут быть следующими59:

обеспечение экономической безопасности вузов в рыночных условиях хозяйствования;

сохранение и развитие научного потенциала вузов, унаследованного от советской системы;

трансформация содержания образования и структуры подготовки специалистов в соответствии с потребностями рынка труда;

обеспечение высокого качества образования на основе реализации в вузах концепции тотального управления качеством;

создание экономических механизмов взаимовыгодной интеграции сферы высшего профессионального образования с потенциальными потребителями научно-технических знаний и работодателями.

Согласно Типовому положению об образовательном учреждении высшего профессионального образования (высшем учебном заведении), утвержденному Постановлением Правительства Российской Федерации от 14 февраля 2008 г. № 71, основными задачами высшего учебного заведения являются:

а) удовлетворение потребности личности в интеллектуальном, культурном и нравственном развитии посредством получения высшего и (или) послевузовского профессионального образования;

б) удовлетворение потребности общества и государства в квалифицированных специалистах с высшим профессиональным образованием и научно-педагогических кадрах высшей квалификации;

в) развитие наук и искусств посредством научных исследований и творческой деятельности научно-педагогических работников и обучающихся, использование полученных результатов в образовательном процессе;

г) подготовка, переподготовка и повышение квалификации специалистов и руководящих работников;

59 Белый Е.М., Романова И.Б. Использование концепции стратегического менеджмента в управлении государственным вузом // Менеджмент в России и за рубежом. 2003. №3.

53

д) сохранение и приумножение нравственных, культурных и научных ценностей общества;

е) распространение знаний среди населения, повышение его образовательного и культурного уровня.

Частные цели формируются по каждому направлению деятельности вуза.

Чтобы сформулированные частные цели имели управленческую ценность, они должны быть совершенно конкретно сформулированы, желательно с использованием количественных показателей.

Очевидно, что частные цели чрезвычайно специфичны и не могут быть автоматически перенесены из одного вуза в другой.

В области развития вуза цели могут быть следующими:

создание университетского комплекса путем интеграции на базе университета средних профессиональных учебных заведений, научноисследовательских организаций, гимназий, лицеев, школ;

существенный рост объемов внебюджетного финансирования и увеличение за счет этого затрат на обучение одного студента в 4 раза;

завершение капитального строительства и доведение наличия учебных площадей до средневузовских показателей.

Основными целями научной и научно-технической деятельности вуза могут быть:

– развитие наук, научных школ, обеспечение вклада ученых вуза в процессы экономического и социального развития региона, Российской Федерации;

– развитие науки посредством научных исследований и творческой деятельности научно-педагогических работников и обучающихся вуза, подготовка научно-педагогических работников высшей квалификации;

– эффективное использование научного потенциала вуза для выполнения фундаментальных и прикладных научных исследований и проведения экспериментальных разработок в соответствии с утвержденными ученым советом научными направлениями;

– повышение качества подготовки специалистов путем эффективного использования результатов научных исследований в учебном процессе, широкого привлечения обучающихся к их выполнению;

– развитие материально-технической базы вуза путем внедрения в учебный процесс новых техники и технологий;

– открытие новых и реорганизация в докторские действующих региональных диссертационных советов; лицензирование новых перспективных специальностей аспирантуры и открытие новых направлений докторантуры;

54

–поддержка разработок в сфере высоких технологий и технологий двойного применения, организация и поддержка бизнес-инкубатора на основе научно-технических предложений студентов и аспирантов.

В области образования и воспитания могут быть установлены следующие цели:

–создание совместных образовательных структур с ведущими зарубежными образовательными учреждениями;

–открытие представительств и филиалов университета в других регионах России и странах СНГ;

–совершенствование системы трудоустройства, профессиональной и социальной адаптации выпускников;

–формирование и реализация программ поддержки студенческой молодежи под эгидой органов студенческого самоуправления и Ассоциации выпускников университета

–формирование творческой личности, обладающей общей и профессиональной культурой, мобильной, способной к инновационной деятельности;

–повышение качества подготовки специалистов с учетом наиболее актуальных потребностей региона, создание условий для более быстрого их профессионального и творческого роста;

–снижение остроты проблемы трудоустройства выпускников, сокращение сроков их адаптации к конкретным производственным условиям;

–расширение сферы распространения предоставляемых вузом образовательных услуг;

–улучшение материально-технической базы вуза, методического обеспечения воспитательно-образовательного процесса.

Целями вуза в международной деятельности могут быть:

расширение партнерских связей совместных образовательных

структур университета;

интеграция образовательных, научных и культурных проектов университета в международные программы посредством ежегодных летних школ для университетов-партнеров.

В сфере информатизации можно определить такие цели:

создание системы электронных обучающих ресурсов как базы развития системы открытого образования;

развитие инфраструктуры точек индивидуального доступа преподавателей и сотрудников университета к сети Интернет;

создание информационно-аналитической интегрированной системы управления университетом.

Целями в области социальной политики могут являться:

55

реализация программы жилищного строительства с использованием новых форм привлечения финансовых средств, в частности ипотечного кредитования;

создание спортивно-оздоровительной базы для сотрудников и студентов университета;

формирование системы дополнительного материального вознаграждения ветеранов труда и пенсионеров, в том числе на основе договоров с негосударственными пенсионными фондами.

2.2. Моделирование системы управления высшим учебным заведением

Современное российское высшее учебное заведение сопоставимо с крупным производственным предприятием. Являясь сложной учебной, научной, социальной и хозяйственной структурой, вузы используют достаточно сложные системы управления. В настоящее время качественное управление вузом не может осуществляться, если в системе управления отсутствуют обратные связи как внутри вуза, так и с внешней средой.

Особенностями высшего учебного заведения как большой и сложной организационной системы являются:

1.Множественность целей деятельности вуза и сложность системы взаимосвязанных процессов. В состав вуза входят самые разнообразные образовательные, научные, конструкторские, производственные, социальные, хозяйственные и иные структурные подразделения, связанные с внешними организациями и предприятиями.

2.Многоконтурность системы и множество каналов управления: тесная взаимосвязь управляемых процессов. Так, например, учебный процесс органически связан с научно-исследовательской работой. Международная, инновационная деятельность, информатизация – охватывают все сферы деятельности вуза. Управление в вузе какой-то конкретной сферой деятельности необходимо рассматривать как многосвязное управление, требующее исключительно тесной координации управленческих решений между различными направлениями деятельности. Это принципиальное отличие управление вузом в современных условиях, когда в управляемом процессе сливаются интересы разных должностных лиц и социальных групп.

3.Большая часть управляемых процессов начинается в вузе, а заканчивается далеко за его пределами. Управление вузом – это управление распределенной системой с отсутствием четких границ; это управление с глобальной обратной связью, как правило, через внешнюю среду, в которой проявляются результаты деятельности вуза, формируется его имидж, складывается его авторитет как образовательного, научного и культурного центра.

56

4.Высокая инерционность вуза, как системы. Результаты деятельности вуза, какправило, проявляютсячерездостаточнобольшойинтервалвремени.

5.Широкое использование информационных технологий в деятельности вуза.

6.Иерархическая структура целей, подцелей и задач, которые должен решать вуз в процессе своей деятельности, всё это является основным в построении системы управления.

Мониторинг деятельности 140 ректоров подведомственных Рособразованию высших учебных заведений, выполненный в 2006-2008 гг. в рамках исполнения проекта «Научно-методическое обеспечение системы управления высшим учебным заведением на основе мониторинга содержания деятельности и организации работы с руководящими кадрами высших

учебных заведений (№ гос. рег. 012006036932) позволил выявить ряд особенностей, которые характеризуют систему управления вузами60.

Например, анализ приоритетов деятельности ректоров показал, что первое место по важности занимает у них управление учебной работой, второе – экономические вопросы, далее управление научной работой вуза (3 ранг), инновационная деятельность (4 ранг), информатизация (5 ранг), далее идет управление методической работой вуза (6 ранг), управление внешними связями, управление воспитательной работой, довузовская подготовка, общие вопросы (табл. 2.1).

Помимо выполнения основных должностных обязанностей ректора, 90,7 % опрошенных ректоров занимаются преподавательской деятельностью, 93,6 % –научной деятельностью, 65 % – методической работой.

Таблица 2 . 1 Приоритеты деятельности ректоров при управлении вузами

Приоритеты личной деятельности при управлении |

Ранг |

Удельный вес, (%) |

|

вузами |

|||

|

|

||

Управление учебной работой |

1 |

15,8 |

|

Управление экономической работой |

2 |

15,2 |

|

Управление научной работой |

3 |

12,5 |

|

Инновационная деятельность |

4 |

11,8 |

|

Управление информатизацией |

5 |

8,6 |

|

Управление методической работой |

6 |

8,0 |

|

Внешние связи |

7 |

7,9 |

|

Воспитательная работа |

8 |

7,6 |

|

Общие вопросы |

9 |

6,3 |

|

Управление довузовской подготовкой |

10 |

6,3 |

|

|

Итого |

100 |

60 Научно-методическое обеспечение системы управления высшим учебным заведением на основе мониторинга содержания деятельности и организации работы с руководящими кадрами высших учебных заведений: науч.-техн. отчет. Пенза: ПГУАС, 2007.

57

Существенно возросшие возможности вариативности развития вузов, переход от административного управления к децентрализованным, гибким управленческим структурам предъявляют новые требования ко всей системе организации управления вузом. Модернизация системы управления вузом должна обеспечить адаптацию вуза к новым экономическим и социальным условиям, способствовать определению стратегических ориентиров его развития на перспективу.

Построение системы управления вузом в решающей степени зависит от принятой в вузе структуры, состава его функциональных звеньев и подсистем.

Для большинства вузов может быть принята схема, ориентированная на выделение следующих управляемых процессов: образовательная деятельность, включая управление качеством подготовки специалистов и воспитательным процессом; научно-исследовательская и инновационная деятельность; международная деятельность; финансово-экономическая деятельность; информатизация, административно-хозяйственная деятельность; развитие материально-технической и социальной базы; подбор, переподготовка и повышение квалификации кадров.

Такое выделение направлений деятельности вуза косвенно подтверждается результатами исследования состава проректорского корпуса высших учебных заведений (см. табл. 7.12).

Существенно возросшие возможности вариативности развития вузов, переход от административного управления к децентрализованным, гибким управленческим структурам предъявляют новые требования ко всей системе организации управления вузом. Модернизация системы управления вузом должна обеспечить адаптацию вуза к новым экономическим и социальным условиям, определение стратегических ориентиров развития на перспективу.

Построение системы управления вузом в решающей степени зависит от принятойввузеструктуры, составаегофункциональныхзвеньевиподсистем.

Для большинства вузов может быть принята система управления, ориентированная на выделение следующих управляемых процессов61:

–образовательная деятельность, включая управление качеством подготовки специалистов и воспитательным процессом;

–научно-исследовательская и инновационная деятельность;

–международная деятельность;

–финансово-экономическая деятельность;

–административно-хозяйственная деятельность;

–развитие материально-технической и социальной базы;

–подбор, переподготовка и повышение квалификации кадров и др.

61 Резник С.Д., Сазыкина О.А., Фомин Г.Б. Особенности и пути оптимизации системы управления высшим учебнымзаведением// ВестникКемеровскогогосударственногоуниверситета. 2012. №4(52) С. 313-318.

58

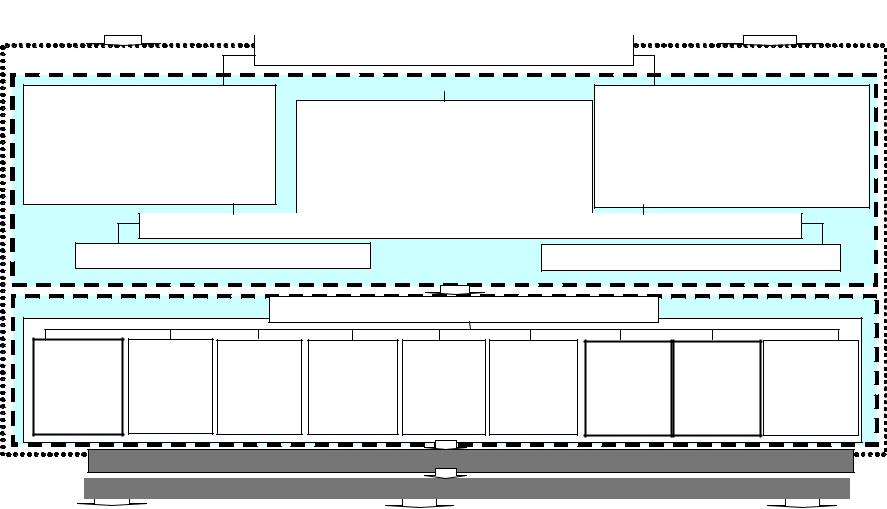

Адаптируя систему управления региональным высшим учебным заведением к меняющимся социально-экономическим условиям современной России можно предложить модель системы управления, дополненную такими важными направлениями деятельности как управление стратегическим развитием, инновационной деятельностью и информатизацией

(рис. 2.1).

Таким образом, наиболее характерными внешними факторами, оказывающими влияние на систему управления вузом, являются: конкуренция на рынке образовательных услуг; финансовая обеспеченность сферы образования; кадровая политика государства; приоритетные программы и проекты; внутренняя политика государства; демографическая ситуация и др.

Система управления вузом предполагает взаимодействие двух подсистем: управляющей и управляемой.Субъектами управления (управляющей подсистемой) в данной системе являются:

–органы управления образованием: Правительство РФ; Министерство образования и науки РФ; Федеральные агентства и службы; Региональные органы управления образованием; Совет ректоров вузов региона;

–органы управления вузом, к которым относят: университетскую конференцию, ученый совет университета, ректорат, попечительский совет, органы студенческого самоуправления;

–управленческие кадры вуза: ректор, проректоры, заведующие научными и учебными подразделениями, деканы, заведующие кафедрами, зам. деканов, директора институтов, руководители служб.

В управляемой подсистеме – высшем учебном заведении – можно выделить ряд подсистем управления, каждая из которых включает в себя ряд функций, отражающих содержание подсистемы.

Подсистема управления стратегическим развитием высшего учеб-

ного заведения включает в себя следующие направления деятельности:

–стратегическое планирование и управление стратегией развития;

–разработка бизнес-планов проектов;

–организация структуры управления;

–управление маркетинговой деятельностью;

–управление практической подготовкой студентов;

–изучение рынка образовательных услуг и др.

Подсистема управления учебной работой вуза охватывает:

–управление учебным процессом;

–управление методической работой;

–управление подготовкой учебного процесса;

–организация профориентационной работы;

–управление качеством образовательного процесса;

–управление лицензированием и аккредитацией;

–управление довузовской подготовкой и др.

59

Внешняя среда

Конкуренция на |

Финансовая обес- |

Кадровая поли- |

Приоритетные про- |

Внутренняя по- |

Демографическая |

Другие |

||

рынке образо- |

печенность сферы |

тика |

екты и программы |

литика государства |

ситуация |

факторы |

||

вательных услуг |

образования |

государства |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ВУЗОМ

Органы управления образования

-Правительство РФ;

-Министерство образования и науки РФ;

-Федеральные агентства и службы;

-Региональные органы управления образованием;

-Совет ректоров вузов;

-другие органы образования.

Управляющая подсистема (субъект управления)

Органы управления вузом

-Университетская конференция;

-Ученый совет университета;

-Бюджетная комиссия университета;

-Ректорат;

-Службы университета;

-Попечительский совет;

-Органы студенческого самоуправления.

УправленческиеВнутренняякадры вуза

- ректор; - проректоры;

политика вуза

-заведующиенаучнымииучебнымиподразделениями; - деканы; - заведующие кафедрами;

- зам. деканов и заведующих кафедрами; - руководители служб; - резерв на выдвижение.

МЕХАНИЗМЫ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ВУЗОМ

Механизмыгосударственногоуправления |

Механизмы внутривузовскогоуправления |

Управляемые подсистемы (объект управления)

Подсистема |

Подсистема |

Подсистема |

Подсистема |

Подсистема |

управления |

управления |

управления |

управления |

управления |

стратеги- |

учебной |

научной |

экономичес- |

внешними |

ческим |

работой |

работой |

кой деятель- |

связями |

развитием |

|

|

ностью |

|

Подсистема |

Подсистема |

Подсистема |

Подсистема |

управления |

управления |

управления |

управления |

социальной и |

инновации- |

информатиз |

администра- |

воспита- |

онной |

ацией |

тивно- |

тельной |

деятель- |

|

хозяйственной |

работой |

ностью |

|

деятельностью |

Результирующие показатели

ВЫСОКОЭФФЕКТИВНАя СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ВУЗОМ

|

|

РОСТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВУЗА КАК СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ |

|

|

||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Повышение устойчивости и |

Возможность эконо- |

Рост потен- |

Рост уровня |

Научно-техничес- |

Рост маневренности |

Повышение уровня |

||

конкурентоспособности |

мии от внедрения бо- |

циала кадрового |

управления |

кое развитие страны |

высшей школы |

управленческой |

||

|

вуза |

лее прогрессивных |

состава |

|

|

|

культуры вуза |

|

|

|

методов управления |

|

|

|

|

|

|

Рис. 2.1. Модель системы управления высшим учебным заведением

60