1540

.pdf

BUILDING MATERIALS AND PRODUCTS

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

О к о н ч а н и е т а б л . 1 |

|||||||||

|

1 |

|

|

|

2 |

|

3 |

|

|

4 |

|

|

5 |

|

|

|

6 |

|

||

|

5 |

|

|

|

-1 |

|

1 |

|

|

0 |

|

|

0 |

|

|

|

1 |

|

||

|

6 |

|

|

|

-1 |

|

1 |

|

|

0,5 |

|

|

0,5 |

|

|

|

0 |

|

||

|

7 |

|

|

|

0 |

|

1 |

|

|

0 |

|

|

1 |

|

|

|

0 |

|

||

|

8 |

|

|

|

0 |

|

-1 |

|

|

0 |

|

|

0,5 |

|

|

|

0,5 |

|

||

|

9 |

|

|

|

1 |

|

0 |

|

|

0,5 |

|

|

0,5 |

|

|

|

0 |

|

||

|

10 |

|

|

|

0 |

|

0 |

|

|

0,333 |

|

|

0,333 |

|

|

0,333 |

|

|||

|

11 |

|

|

|

1 |

|

-1 |

|

|

1 |

|

|

0 |

|

|

|

0 |

|

||

|

12 |

|

|

|

1 |

|

-1 |

|

|

0 |

|

|

0 |

|

|

|

1 |

|

||

|

13 |

|

|

|

1 |

|

0 |

|

|

0,5 |

|

|

0 |

|

|

|

0,5 |

|

||

|

14 |

|

|

|

1 |

|

1 |

|

|

0 |

|

|

0,5 |

|

|

|

0,5 |

|

||

|

15 |

|

|

|

1 |

|

1 |

|

|

1 |

|

|

0 |

|

|

|

0 |

|

||

|

16 |

|

|

|

1 |

|

-1 |

|

|

0 |

|

|

1 |

|

|

|

0 |

|

||

|

17 |

|

|

|

0 |

|

1 |

|

|

0,5 |

|

|

0 |

|

|

|

0,5 |

|

||

|

18 |

|

|

|

0 |

|

-1 |

|

|

0,5 |

|

|

0,5 |

|

|

|

0 |

|

||

|

Контроль |

|

|

0 |

|

-1 |

|

|

0 |

|

|

0 |

|

|

|

0 |

|

|||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Т а б л и ц а 2 |

||||

|

|

|

|

Уровни варьирования первой группы исследуемых факторов |

|

|

|

|||||||||||||

|

|

|

|

|

в кодированных величинах и их численные значения |

|

|

|

|

|

||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||

|

|

|

|

|

|

|

Факторы |

|

|

|

|

Уровни варьирования |

||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

-1 |

|

0 |

|

+1 |

|

||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||

|

Вид |

|

|

x1 |

|

СП, % от массы вяжущего (Ц + МД) |

|

0,5 |

|

1,0 |

|

1,5 |

|

|||||||

|

|

|

|

|

МКМ, % от массы МД |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||

|

компонента |

x2 |

|

|

|

|

|

0 |

|

25 |

|

50 |

|

|||||||

|

|

|

|

|

|

|

(МК+ВМК+РСАМ+МКМ) |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Т а б л и ц а 3 |

||||

|

|

|

|

Уровни варьирования второй группы исследуемых факторов |

|

|

|

|||||||||||||

|

|

|

|

|

в кодированных величинах и их численные значения |

|

|

|

|

|

||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||

|

|

|

|

|

Факторы |

|

|

Уровни варьирования |

||||||||||||

|

|

|

|

|

|

0 |

0,333 |

|

|

0,5 |

|

|

1,0 |

|

||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||

|

|

|

v1 |

|

|

МК, % от массы |

0 |

6,67/5/3,33* |

10/7,5/5* |

20/15/10* |

|

|||||||||

|

|

|

|

вяжущего (Ц + МД) |

|

|||||||||||||||

|

Вид |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||

|

|

v2 |

ВМК, % от массы вяжущего |

0 |

6,67/5/3,33* |

10/7,5/5* |

20/15/10* |

|

||||||||||||

|

добавки |

|

|

(Ц + МД) |

|

|||||||||||||||

|

|

|

v3 |

РСАМ, % от массы вяжущего |

0 |

6,67/5/3,33* |

10/7,5/5* |

20/15/10* |

|

|||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

(Ц + МД) |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

П р и м е ч а н и е . *Количество АМД при содержании карбонатного наполнителя МКМ соответственно 0/25/50 % от массы МД (МК+ВМК+РСАМ+МКМ).

Анализ изменения подвижности цементного теста в зависимости от содержания минеральных добавок и поликарбоксилатного суперпластификатора проводился с применением мини-конуса (кольцо к прибору Вика по ГОСТ 310.3). За показатель подвижности цементной системы принимался диаметр расплыва после 15-секундного истечения теста из усеченного мини-конуса.

Определение прочностных показателей цементного камня при сжатии проводилось на установке WilleGeotechnik® (модель 13-PD/401). Настройка основных параметров и фиксирование полученных экспериментальных результатов осуществлялись с применением программного обеспечения GEOSYS 8.7.8.

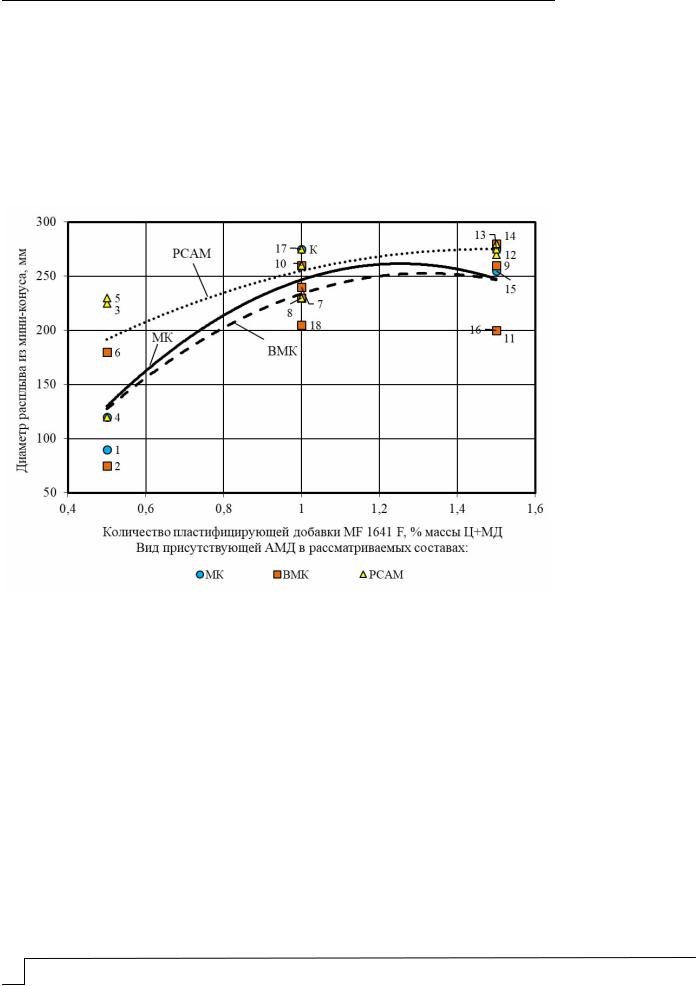

Анализ полученных данных, структурированных в зависимости от содержания поликарбоксилатного пластификатора в присутствии разного вида АМД, показал (рис. 1), что при концентрации Melflux 1641 F от 1,0 до 1,5 % от массы вяжущего (Ц+МД) диаметр

Regional architecture and engineering 2022 |

№1 31 |

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ

расплыва варьируется в интервале достаточно высоких значений – 200÷280 мм. Снижение доли химического модификатора до 0,5 % приводит к значительному расширению разброса значений исследуемого показателя, в частности, от 75 до 225 мм. Наиболее низкие значения, не превышающие 90 мм, зафиксированы для составов без карбонатного наполнителя, в которых 20 % портландцемента было заменено на МК или ВМК (составы №1, 2), что подтверждает высокую загущающую способность данных АМД. В то же время использование в качестве единственной МД расширяющего сульфоалюминатного модификатора позволяет увеличить диаметр расплыва из мини-конуса до 225 мм (состав №3), что свидетельствует о возможности получения на основе РСАМ составов с высокими технологическими показателями при значительно меньшем содержании дорогостоящего поликарбоксилатного пластификатора.

Рис. 1. Изменение подвижности цементного теста в зависимости от содержания поликарбоксилатного суперпластификатора Melflux 1641 F и вида АМД (номера составов на рисунке соответствуют табл. 1)

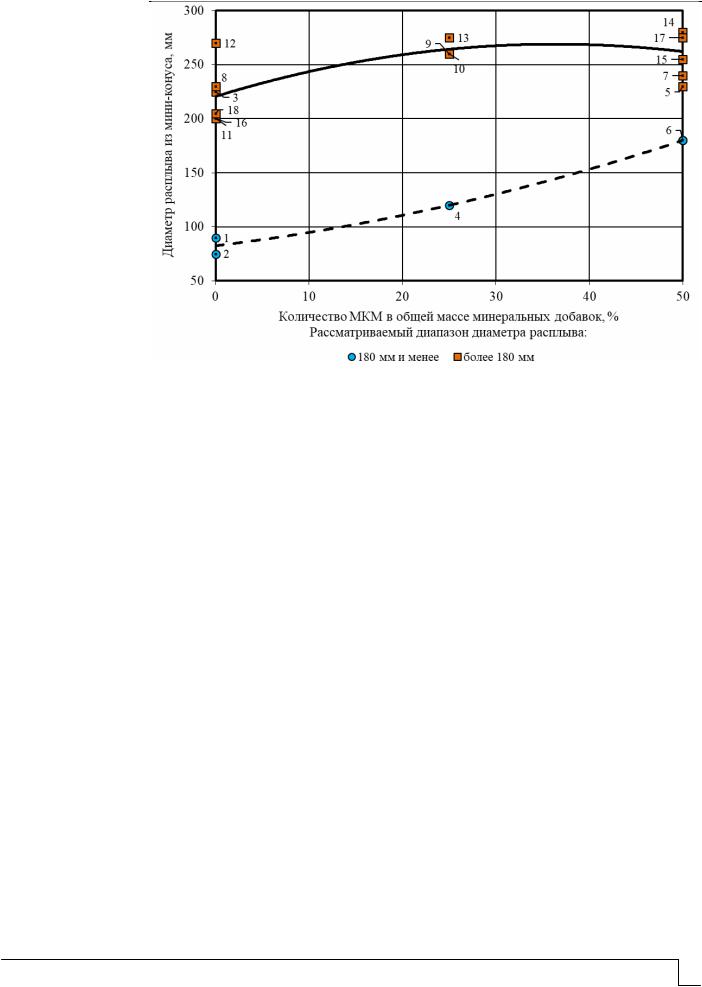

Увеличение доли карбонатного наполнителя в общей массе минеральных добавок с 0 до 50 %, в целом, приводит к повышению подвижности модифицированного цементного теста (рис. 2). Линиями на рис. 2 показаны кривые аппроксимации, построенные отдельно для составов с расплывом «более 180 мм» и «180 мм и менее». Для составов, в которых доля МКМ составляет 50 % от общей массы МД (для всех составов доля МД=МКМ+АМД=20 % от массы вяжущего (Ц+МД)), диаметр расплыва из мини-конуса составляет не менее 180 мм, что подтверждает эффективность введения микрокальцита для повышения технологических характеристик модифицированных цементных систем.

В табл. 4 представлены результаты исследования плотности модифицированного цементного камня в нормальных влажностных условиях, а также прочности при сжатии в возрасте 3, 7 и 28 суток. Установлено, что исследуемые составы с минеральными добавками МК, ВМК и РСАМ отличаются высокими темпами набора прочности цементного камня при сжатии в возрасте 3 и 7 суток – 48÷69 и 71÷83 % от прочности в возрасте 28 суток соответственно.

32 Региональная архитектура и строительство 2022 |

№1 |

BUILDING MATERIALS AND PRODUCTS

Рис. 2. Изменение подвижности цементного теста в зависимости от доли карбонатного наполнителя в общей массе минеральных добавок и вида АМД

(номера составов на рисунке соответствуют табл. 1)

|

|

|

|

Т а б л и ц а 4 |

||

Физико-механические показатели образцов цементного камня |

|

|||||

|

в возрасте 3, 7 и 28 суток |

|

|

|||

|

|

|

|

|

|

|

|

Плотность |

Предел |

|

Доля набора |

||

|

Относительный |

прочности при |

||||

|

в нормальных |

прочности |

||||

№ |

влажностных |

при сжатии |

предел |

сжатии, |

||

прочности при |

% от проектной |

|||||

состава |

условиях |

в возрасте |

||||

|

в возрасте |

28 суток, |

сжатии |

прочности |

||

|

(к составу К) |

в возрасте |

||||

|

28 суток, кг/м3 |

МПа |

||||

|

3 суток |

7 суток |

||||

|

|

|

|

|||

1 |

2103 |

96,2 |

0,98 |

59,0 |

82,2 |

|

2 |

2064 |

88,7 |

0,90 |

57,6 |

77,9 |

|

3 |

2184 |

96,1 |

0,98 |

59,1 |

82,7 |

|

4 |

2154 |

111,9 |

1,14 |

68,8 |

79,2 |

|

5 |

2183 |

100,3 |

1,02 |

63,1 |

82,2 |

|

6 |

2136 |

100,6 |

1,02 |

58,4 |

75,3 |

|

7 |

2145 |

105 |

1,07 |

58,8 |

75,4 |

|

8 |

2173 |

117,5 |

1,20 |

61,2 |

75,4 |

|

9 |

2139 |

99,1 |

1,01 |

48,1 |

74,0 |

|

10 |

2163 |

106,4 |

1,08 |

61,5 |

80,3 |

|

11 |

2107 |

95,9 |

0,98 |

50,6 |

79,7 |

|

12 |

2186 |

103,7 |

1,05 |

53,4 |

80,2 |

|

13 |

2142 |

111,1 |

1,13 |

63,5 |

79,4 |

|

14 |

2154 |

106,5 |

1,08 |

58,9 |

79,5 |

|

15 |

2138 |

103,5 |

1,05 |

58,2 |

71,3 |

|

16 |

2139 |

103,7 |

1,05 |

58,3 |

75,2 |

|

17 |

2186 |

109,6 |

1,11 |

54,2 |

73,0 |

|

18 |

2142 |

115,5 |

1,17 |

58,2 |

75,8 |

|

Контроль(К) |

2150 |

98,3 |

1,00 |

61,0 |

78,4 |

|

Regional architecture and engineering 2022 |

№1 33 |

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ

По сравнению с контрольным составом, относительный предел прочности при сжатии модифицированного цементного камня в возрасте 28 суток варьируется в интервале от 0,9 до 1,2 отн. ед., что подтверждает возможность повышения прочностных показателей разрабатываемых композитов путем целенаправленного управления поровым пространством и минераломорфологическим состоянием структуры цементного камня за счет применения оптимальных комплексов химических и минеральных добавок. Наиболее высокие значения прочности цементного камня в возрасте 28 суток зафиксированы для составов без микрокальцита (№8 и 18) с комплексами минеральных добавок (ВМК + РСАМ), (МК + ВМК) и содержанием суперпластификатора 1 % от массы вяжущего (Ц + МД) – 117,5 и 115,5 МПа соответственно, что на 19,5 и 17,5 % выше, чем аналогичный показатель контрольного состава без минеральных добавок (98,3 МПа). Другим эффективным комплексом минеральных добавок является совместное использование микрокальцита, микрокремнезема и сульфоалюминатного модификатора, позволяющее повысить прочностные показатели в проектном возрасте для цементных систем составов №4, 13 и 17 до соответствующего уровня – 111,9, 111,1 и 109,6 МПа (на 11,5÷13,8 % выше, чем у контрольного состава).

По итогам проведенных экспериментальных исследований получены следующие результаты:

установлено влияние дозировок минеральных добавок различного состава (кремнеземистая, алюмосиликатная, сульфоалюминатная, карбонатная) и поликарбоксилатного суперпластификатора на подвижность цементного теста;

выявлено влияние дозировок минеральных добавок и поликарбоксилатного суперпластификатора на основные физико-механические показатели цементного камня – среднюю плотность в нормальных влажностных условиях в возрасте 28 суток, прочность при сжатии в возрасте 3, 7 и 28 суток;

определены наиболее эффективные комплексы модификаторов, позволяющие направленно управлять технологическими и физико-механическими свойствами цементных систем.

Результаты экспериментальных исследований показали возможность повышения подвижности цементного теста и физико-механических показателей цементного камня за счет применения оптимальных комплексов минеральных добавок разного химикоминералогического состава и поликарбоксилатного суперпластификатора.

Список литературы

1.Rakhimov, R.Z. Effect of the Addition of Thermally Activated Heavy Loam to Portland Cement on the Properties of Cement Stone / R.Z. Rakhimov, N.R. Rakhimova, A.R. Gayfullin, V.P. Morozov // Inorganic Materials: Applied Research. – 2018. – Vol. 9. – No. 4. – P. 679–686.

2.Yu, R. Development of an eco-friendly Ultra-High Performance Concrete (UHPC) with efficient cement and mineral admixtures uses / R. Yu, P. Spiesz, H.J.H. Brouwers // Cement and Concrete Composites. – 2015. – Vol. 55. – P. 383–394.

3.Nizina, T.A. Modified fine-grained concretes based on highly filled self-compacting mixtures / T.A. Nizina, A.S. Balykov, D.I. Korovkin, V.V. Volodin // IOP Conference Series: Materials Science and Engineering 4. Сер. «IV International Conference on Safety

Problems of Civil Engineering Critical Infrastructures». – 2019. – P. 012048. – DOI: 10.1088/1757-899X/481/1/012048.

4.Nizina, T.A. Physical and mechanical properties of modified fine-grained fiberreinforced concretes containing carbon nanostructures / T.A. Nizina, A.S. Balykov, D.I. Korovkin, V.V. Volodin // International journal of nanotechnology. – 2019. – Vol. 16. – Nos. 6/7/9/10. – P. 496–509. – DOI: 10.1504/IJNT.2019.106621.

5.Nizina, T.A. Influence of polycarboxylate superplasticizer influence of polycarboxylate superplasticizer and mineral additives of various compositions on the technological and physical-mechanical properties of cement systems / T.A. Nizina, A.S. Balykov,

34 Региональная архитектура и строительство 2022 |

№1 |

BUILDING MATERIALS AND PRODUCTS

D.I. Korovkin, V.V. Volodin // IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. – 2021. –Vol. 1079. – 032090. – DOI: 10.1088/1757-899X/1079/3/032090.

6.Smirnova, O.M. Compatibility of portland cement and polycarboxylate-based superplasticizers in high-strength concrete for precast constructions / O.M. Smirnova // Magazine of Civil Engineering. – 2016. – Vol. 66(6). – P. 12–22. – DOI: 10.5862/MCE.66.2.

7.Huang, H. Improvement on microstructure of concrete by polycarboxylate superplasticizer (PCE) and its influence on durability of concrete / H. Huang, C. Qian, F. Zhao, J. Qu, J. Guo, M. Danzinger // Construction and Building Materials. – 2016. – Vol. 110. – P. 293-299. – DOI: 10.1016/j.conbuildmat.2016.02.041.

8.Рассохин, А.С. Микрокремнеземы различных типов для высокопрочных мелкозернистых бетонов / А.С. Рассохин, А.Н. Пономарев, О.Л. Фиговский // Инженерно-

строительный журнал. – 2018. – №2(78). – С. 151–160. – DOI: 10.18720/MCE.78.12.

9.Kocak, Y. Effects of metakaolin on the hydration development of Portland– composite cement / Y. Kocak // Journal of Building Engineering. – 2020. – Vol. 31. – 101419. – DOI: 10.1016/J.JOBE.2020.101419.

10.Carballosa, P. Influence of cement and expansive additive types in the performance of self-stressing and self-compacting concretes for structural elements / P. Carballosa, J.L. García Calvo, D. Revuelta, J.J. Sánchez, J.P. Gutiérrez // Construction and Building Materials. – 2015. – Vol. 93. – P. 223-229. – DOI: 10.1016/j.conbuildmat.2015.05.113.

11.Le Saoût, G. Hydration of Portland cement with additions of calcium sulfoaluminates / G. Le Saoût, B. Lothenbach, A. Hori, T. Higuchi, F. Winnefeld // Cement and Concrete Research. – 2013. – Vol. 43. – P. 81–94. – DOI: 10.1016/j.cemconres.2012.10.011.

12.Lollini, F. Effects of portland cement replacement with limestone on the properties of hardened concrete / F. Lollini, E. Redaelli, L. Bertolini // Cement and Concrete Research. – 2014. – Vol. 46. – P. 32-40. – DOI: 10.1016/j.cemconcomp.2013.10.016.

13.Tang, J. Synergistic effect of metakaolin and limestone on the hydration properties of Portland cement / J. Tang, S. Wei, W. Li, S. Ma, P. Ji, X. Shen // Construction and Building Materials. – 2019. – Vol. 223. – P. 177–184. – DOI: 10.1016/j.conbuildmat.2019.06.059.

14.Низина, Т.А. Оценка кинетики твердения цементного камня, модифицированного добавками термоактивированной глины и карбонатных пород / Т.А. Низина, В.В. Володин, А.С. Балыков, Д.И. Коровкин // Региональная архитектура и строи-

тельство. – 2021. – №1. – С. 86–94.

References

1.Rakhimov, R.Z. Effect of the Addition of Thermally Activated Heavy Loam to Portland Cement on the Properties of Cement Stone / R.Z. Rakhimov, N.R. Rakhimova, A.R. Gayfullin, V.P. Morozov // Inorganic Materials: Applied Research. – 2018. – Vol. 9. – No. 4. – P. 679–686.

2.Yu, R. Development of an eco-friendly Ultra-High Performance Concrete (UHPC) with efficient cement and mineral admixtures uses / R. Yu, P. Spiesz, H.J.H. Brouwers // Cement and Concrete Composites. – 2015. – Vol. 55. – P. 383–394.

3.Nizina, T.A. Modified fine-grained concretes based on highly filled self-compacting mixtures / T.A. Nizina, A.S. Balykov, D.I. Korovkin, V.V. Volodin // IOP Conference Series: Materials Science and Engineering 4. Сер. «IV International Conference on Safety

Problems of Civil Engineering Critical Infrastructures». – 2019. – P. 012048. – DOI: 10.1088/1757-899X/481/1/012048.

4. Nizina, T.A. Physical and mechanical properties of modified fine-grained fiberreinforced concretes containing carbon nanostructures / T.A. Nizina, A.S. Balykov, D.I. Korovkin, V.V. Volodin // International journal of nanotechnology. – 2019. – Vol. 16. – Nos. 6/7/9/10. – P. 496–509. – DOI: 10.1504/IJNT.2019.106621.

Regional architecture and engineering 2022 |

№1 35 |

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ

5. Nizina, T.A. Influence of polycarboxylate superplasticizer influence of polycarboxylate superplasticizer and mineral additives of various compositions on the technological and physical-mechanical properties of cement systems / T.A. Nizina, A.S. Balykov, D.I. Korovkin, V.V. Volodin // IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. – 2021. –Vol. 1079. – 032090. – DOI: 10.1088/1757-899X/1079/3/032090.

6.Smirnova, O.M. Compatibility of portland cement and polycarboxylate-based superplasticizers in high-strength concrete for precast constructions / O.M. Smirnova // Magazine of Civil Engineering. – 2016. – Vol. 66(6). – P. 12–22. – DOI: 10.5862/MCE.66.2.

7.Huang, H. Improvement on microstructure of concrete by polycarboxylate superplasticizer (PCE) and its influence on durability of concrete / H. Huang, C. Qian, F. Zhao, J. Qu, J. Guo, M. Danzinger // Construction and Building Materials. – 2016. – Vol. 110. – P. 293-299. – DOI: 10.1016/j.conbuildmat.2016.02.041.

8.Rassokhin, A.S. Silica fumes of different types for high-performance fine-grained concrete / A.S. Rassokhin, A.N. Ponomarev, O.L. Figovsky // Magazine of Civil Engineering. – 2018. – No. 78(2). – P. 151–160. – DOI: 10.18720/MCE.78.12.

9.Kocak, Y. Effects of metakaolin on the hydration development of Portland– composite cement / Y. Kocak // Journal of Building Engineering. – 2020. – Vol. 31. – 101419. – DOI: 10.1016/J.JOBE.2020.101419.

10.Carballosa, P. Influence of cement and expansive additive types in the performance of self-stressing and self-compacting concretes for structural elements / P. Carballosa, J.L. García Calvo, D. Revuelta, J.J. Sánchez, J.P. Gutiérrez // Construction and Building Materials. – 2015. – Vol. 93. – P. 223-229. – DOI: 10.1016/j.conbuildmat.2015.05.113.

11.Le Saoût, G. Hydration of Portland cement with additions of calcium sulfoaluminates / G. Le Saoût, B. Lothenbach, A. Hori, T. Higuchi, F. Winnefeld // Cement and Concrete Research. – 2013. – Vol. 43. – P. 81–94. – DOI: 10.1016/j.cemconres.2012.10.011.

12.Lollini, F. Effects of portland cement replacement with limestone on the properties of hardened concrete / F. Lollini, E. Redaelli, L. Bertolini // Cement and Concrete Research. – 2014. – Vol. 46. – P. 32-40. – DOI: 10.1016/j.cemconcomp.2013.10.016.

13.Tang, J. Synergistic effect of metakaolin and limestone on the hydration properties of Portland cement / J. Tang, S. Wei, W. Li, S. Ma, P. Ji, X. Shen // Construction and Building Materials. – 2019. – Vol. 223. – P. 177–184. – DOI: 10.1016/j.conbuildmat.2019.06.059.

14.Nizina, T.A. Evaluation of kinetics of hardening of cement stone modified with additives of thermally activated clay and carbonate rocks / T.A. Nizina, V.V. Volodin, A.S. Balykov, D.I. Korovkin // Regional Architecture and Engineering. – 2021. – №1. – P. 86–94.

36 Региональная архитектура и строительство 2022 |

№1 |

BUILDING MATERIALS AND PRODUCTS

УДК 691 |

DOI 10.54734/20722958_2022_1_37 |

Московский политехнический университет

Россия, 107023, г. Москва, ул. Б.Сем¸новская, д. 38

Будылина Евгения Александровна, кандидат физико-математических наук, доцент кафедры «Инфокогнитивные технологии»

E-mail: bud-ea@yandex,ru

Пензенский государственный университет архитектуры и строительства

Россия, 440028, г. Пенза, ул. Германа Титова, д.28,

òåë.: (8412) 48-27-37; ôàêñ: (8421) 48-74-77

Гарькина Ирина Александровна, доктор технических наук, профессор

кафедры «Математика и математическое моделирование»

E-mail: fmatem@pguas.ru

Данилов Александр Максимович,

доктор технических наук, профессор, советник РААСН, зав. кафедрой «Математика

и математическое моделирование» E-mail: fmatem@pguas.ru

Moscow Polytechnic University

Russia, 107023, Moscow,

38, B.Semenovskaya St.

Budylina Eugenia Aleksandrovna, Candidate of Physical and Mathematical Sciences, Associate Professor of the department «Infocognitive Technologies» E-mail: bud-ea@yandex,ru

Penza State University of Architecture and Construction

Russia, 440028, Penza, 28, German Titov St., tel.: (8412) 48-27-37; fax: (8412) 48-74-77

Garkina Irina Aleksandrovna,

Doctor of Sciences, Professor of the department «Mathematics and Mathematical Modeling» E-mail: fmatem@pguas.ru

Danilov Alexander Maksimovich,

Doctor of Sciences, Professor, Adviser of the Russian Academy of Architectural and Construction Sciences, Head of the department «Mathematics and Mathematical Modeling»

E-mail: fmatem@pguas.ru

СИСТЕМНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ КОМПОЗИТОВ:

МОДЕЛИРОВАНИЕ, СИНТЕЗ, УПРАВЛЕНИЕ

Е.А. Будылина, И.А. Гарькина, А.М. Данилов

С позиций системного анализа приводятся результаты комплексных исследований по разработке композиционных материалов с заданным комплексом эксплуатационных свойств. Анализируются ключевые вопросы математического моделирования, вычислительного эксперимента, разработки методов и алгоритмов структурно-параметрического синтеза и идентификации материалов как сложных систем. Показывается, что модель системы, построенная в терминах паттернов проектирования, является более простой и наглядной, чем стандартная. Подтверждена эффективность использования теории временных рядов при изучении формирования основных физико-механических характеристик композитов с учетом предыстории.

Ключевые слова: композиты, сложные системы, системный подход, идентификация, синтез, управление

COMPOSITES SYSTEM DESIGN: MODELING, SYNTHESIS, CONTROL

E.A. Budylina, I.A. Garkina, A.M. Danilov

From the point of system analysis, the results of comprehensive research on the development of composite materials with a given set of operational properties are presented. The key issues of mathematical modeling, computational experiment, development of methods and algorithms for structural-parametric synthesis and identification of materials as complex systems are analyzed. It is shown that the system model built in terms of design patterns is simpler and more visual than the standard one. The effectiveness of using the theory of time series in studying the formation of the main physical and mechanical characteristics of composites is confirmed, taking into account the prehistory.

Keywords: composites, complex systems, systems approach, identification, synthesis, control

Regional architecture and engineering 2022 |

№1 37 |

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ

1.Постановка задачи

Внастоящее время системный подход представлен мозаикой отдельных направлений, плохо скоординированных между собой: целеустремленные системы, функциональные системы, системы гомеостатического типа, системы как триада «вещь – свойство – отношение», общая теория систем. К сожалению, ни одна версия системного подхода по стандартам научности XXI века не получила развития. Это относится

ик системным исследованиям в области синтеза композиционных материалов. Есть только отдельные опыты применения системной методологии; налицо потребность и демонстрация возможностей разработок в области синтеза систем. Требуется аппарат синтеза, основанный на интеграции междисциплинарных категорий с его развитием до уровня математической теории, в основе которой лежит идеальный объект, заданный в системе аксиом и способный выходить на уровень приложений в разных областях. Здесь рассматриваются результаты комплексных исследований с позиций системного анализа научных и технических проблем, связанных с разработкой материалов специального назначения с заданным комплексом эксплуатационных свойств, а также с созданием базы компьютерного проектирования и управления технологией их производства. Исследования включают: математическое моделирование, вычислительный эксперимент, разработку методов и алгоритмов структурно-параметрического синтеза

иидентификации материалов как сложных систем [1…3]. При синтезе производится установление взаимосвязи состава, технологии производства, а также структуры и свойств материала. Композиционный материал рассматривается как сложная система, состоящая из элементов различного уровня детализации. Так как сущность системы нельзя понять, рассматривая только свойства элементов, то изучаются как способы взаимодействия элементов, так и взаимодействие элементов и системы с окружающей средой. В частности, анализ отдельных стадий процесса без выявления взаимосвязи между ними и с окружающей средой не дает возможности судить обо всем технологическом процессе. При создании композиционных материалов на основе анализа технологического процесса выделялись несколько уровней иерархии с отношениями подчиненности. Исходя из иерархической структуры критериев качества, строилась иерархическая структура композита. По существу, разработка методологических принципов синтеза композиционных материалов напрямую связана с разработкой указанных иерархических структур: последовательное решение задач структурной и параметрической идентификации, разработка функционалов качества, определение интегративных свойств систем с использованием автономных исследований сепаратных подсистем, введение настраиваемых эталонных моделей с одновременной децентрализацией модулей по входам, многокритериальный синтез, определение рецептурно-технологических параметров.

2.Математическое моделирование сложных систем

Существуют различные методы идентификации, основанные на разных подходах к форме задания идентификационных моделей (дифференциальные уравнения, разностные уравнения, передаточные функции, градиентные выражения и т.п.). Ни один из методов идентификации не годится для идентификации всех видов систем. Каждый из них имеет свою область/ области применения. Это, однако, не означает, что на современном уровне идентификация должна рассматриваться как набор готовых рецептов для различных типов систем. Сейчас уже можно говорить о теории идентификации, имеющей дело с оцениванием параметров на основании измеренных текущих входных и выходных данных. Ошибки идентификации, естественно, приводят к ошибкам в управлении или в требуемом выходном параметре системы. Сложность и многообразие процессов функционирования реальных систем не позволяют получить абсолютно адекватные математические модели. Математическая модель, описывающая формализованный процесс функционирования системы, в состоянии охватить только основные характерные закономерности; нет возможностей указать формальные правила для выбора характеристик состояний и параметров исследуемых реальных

38 Региональная архитектура и строительство 2022 |

№1 |

BUILDING MATERIALS AND PRODUCTS

систем. Исследователь вынужден руководствоваться лишь собственной интуицией, опирающейся на постановку прикладной задачи и понимание природы процессов функционирования системы. Подразумевается, если задача сформулирована на математическом языке, то она полностью переходит в сферу математики (строго обоснованной науки). Этим объясняется возросший интерес к тому, как именно осуществляется процесс применения математики: как создаются математические модели, как они изучаются, как интерпретируются и т.д. При этом, конечно, речь идет не о многочисленных конкретных случаях применения математики, а об изучении общих законов применения. По И.В. Прангишвили, важный недостаток современного управления сложными системами заключается в отсутствии именно системного подхода. Для его понимания как единого целостного подхода к системе нужно помнить, что отдельные части системы настолько сильно взаимосвязаны между собой множеством прямых и обратных связей, что изменение одной из них может повлечь за собой значительные изменения в других ее частях. Поэтому часто не работает метод декомпозиции системы на отдельные части и их исследования как более простых, а далее синтеза системы из ее отдельных частей. На самом деле систему надо оценивать

ианализировать как целостную или единую, и нельзя осуществить анализ и оценку системы после ее декомпозиции на более простые части.

Собщетеоретической точки зрения моделирование есть метод научного познания, а с практической – технология решения прикладных научно-технических задач. Экспериментальное изучение действительности и построение необходимых для решения практической или познавательной проблемы всех возможных с точки зрения исследователя моделей в настоящее время рассматривается как решение задачи идентификации (идентификационный подход еще окончательно не оформился в связи с размытостью представлений об идентификации как об особом типе человеческой деятельности). Процесс познания действительности при создании реальных систем не всегда можно научно объяснить. На сегодня понятия, отражающие роль человека при определении целей идентификации, теоретически не сформулированы; задачу идентификации характеристик системы можно рассматривать как дуальную по отношению к задаче управления системой. Нельзя управлять системой, если она не идентифицирована: структурная идентификация состоит в определении вида математической модели системы; параметрическая – в определении числовых параметров математической модели, при которых решение задачи соответствовало бы экспериментальным данным (найденные значения констант не должны противоречить физическому смыслу и теоретическим соображениям). Роль структуры модели трудно переоценить, неудачный выбор ее сводит на нет и все результаты параметрической идентификации. Выбор метода идентификации определяется неоднозначно, ибо в самой постановке задачи заранее предполагается неопределенность (неполнота знаний об объекте, ограничения в наблюдениях объекта во времени, неточность измерения сигналов на входе и на выходе объекта и т.п.). При любом методе идентификации очень важным является знание размерности вектора состояния

иприроды внутренних связей или нелинейностей. Всегда необходима оценка влияния ошибок идентификации на качество управления системой по результатам идентификации (задача идентификации, как обратная, относится к классу некорректных задач). Идентификация динамических параметров на основании измерений возможна только в случае, когда измерения выполнены в период переходного состояния системы; никакими методами невозможно идентифицировать динамические параметры системы, находящейся в установившемся режиме. При идентификации параметров нелинейных систем последние должны принадлежать к заранее заданному виду: параметр, наилучшим образом описывающий систему при одной форме представления, может оказаться совершенно неудовлетворительным при другом описании системы. Создание адекватной модели возможно лишь в случае, когда свойства и взаимосвязи моделируемого объекта в достаточной степени изучены. Налицо парадокс: если объект изучен, зачем его моделировать; а если объект не изучен, то как можно построить адекватную модель. Традиционно этот парадокс разрешается тем, что модель

Regional architecture and engineering 2022 |

№1 39 |

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ

не обосновывается, а постулируется на основе эмпирических сведений, которыми располагает исследователь. Адекватность системной модели объекту изучения нельзя доказать: модель может быть принята либо отвергнута на том основании, что получаемые с ее помощью оценки и выводы противоречат наблюдаемым фактам. Системная модель всегда будет отличаться от оригинала; можно говорить об асимптотическом приближении к нему при выполнении определенных условий для каждой практической задачи. На сегодня пока нет единой теории построения системных моделей, реализующей концепцию системного гомеостазиса. Системные модельные исследования итеративны: любая системная проблема решается на основе последовательного приближения и не имеет окончательного решения. Это согласуется с одним из основных принципов системного подхода: при сколь угодно глубоком познании невозможно получить исчерпывающую характеристику изучаемого объекта. Задача состоит в том, насколько качественно данный уровень познания позволяет разрешить поставленную проблему. При анализе и решении многокритериальной задачи оптимизации необходимо применять только те определения и понятия, методы и процедуры, которые приводят к получению адекватных выводов и рекомендаций. Системный подход к анализу и синтезу сложных систем состоит в упрощении и ограничении разнообразия формализованного описания системы с учетом возможного проявления свойств, неопределенности состояния системы.

3. Синтез и управление

При моделировании относительно простых систем приемлемые результаты дает использование детерминистических подходов (по причинно-следственным связям). Так, наилучшие (в некотором смысле) структура и значения параметров системы определяются в результате нахождения экстремумов функции на множествах конечномерного векторного пространства, определяемых линейными и нелинейными ограничениями (однокритериальная оптимизация). При параметрической оптимизации определяются оптимальные значения параметров системы при заданной ее структуре, а при структурной оптимизации – оптимальная структура системы.

При однокритериальной оптимизации среди x , образующих множество Χ, опреде- |

||||||||||||

ляется x из условия f |

|

x |

|

x X |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

min f x . Корректная постановка задачи оптимизации |

||||||||||

предполагает задание |

допустимого |

множества |

X x | qj x 0, j |

|

Rn ; |

|||||||

1, m |

||||||||||||

целевой функции, то есть отображения |

f : X R ; критерия поиска |

f x min . |

||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

x X |

|

Наибольшее практическое |

значение имеют |

решения |

задач: найти |

|||||||||

x X : f x min f x ; |

если |

|

x , то найти |

inf |

f x . Если |

минимизируемая |

||||||

|

||||||||||||

x X |

|

|

|

|

|

|

|

x X |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

функция не является выпуклой, то часто ограничиваются поиском локальных мини-

мумов (в некоторой окрестности x0 |

имеет место: |

f x |

f x0 ) или максимумов |

( f x f x0 ). Если допустимое |

множество |

X Rn , |

то задача сведется к |

безусловной оптимизации; в противном случае – к задаче условной оптимизации. В случае унимодальной целевой функции экстремум единственен: он же будет и глобальным. Если целевая функция многоэкстремальна, то основная задача при глобальном поиске связана с выявлением тенденций ее глобального поведения. Если

целевая функция f x и ограничения qj x , j 1, m являются линейными функция-

ми, то оптимизационная задача является задачей линейного программирования; если целевая функция или ограничения являются нелинейными – задачей нелинейного программирования. Если при решении оптимизационной задачи требуются вычисления целевой функции лишь в точках приближений, то такие методы решения являются прямыми; если требуются вычисления и первых частных производных функции, то методами первого порядка; в методах второго порядка требуются вычисления и вторых частных производных (определение гессиана целевой функции). Среди анали-

40 Региональная архитектура и строительство 2022 |

№1 |