1408

.pdf

Подставив (2) и (3) в формулу (1), получим

|

|

|

m 2 |

hc |

A |

, |

|

|

|

|

||

|

|

|

0 |

|

|

|

|

|

|

|

||

откуда |

|

|

2 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

2 hc A |

|

|

|

|

||||

|

|

|

|

|

. |

|

|

|

||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||

|

|

|

|

|

|

m |

|

|

|

|

|

|

|

|

6,63 10 34 |

|

|

|

0 |

|

|

|

|

|

|

|

2 |

3 108 |

2 10 6 8 10 19 |

6,51 |

105 |

м/с. |

||||||

|

9,1 |

10 31 |

0,2 10 6 |

|

|

|||||||

|

|

|

|

|

|

|

||||||

Ответ: 6,51 105 м/c.

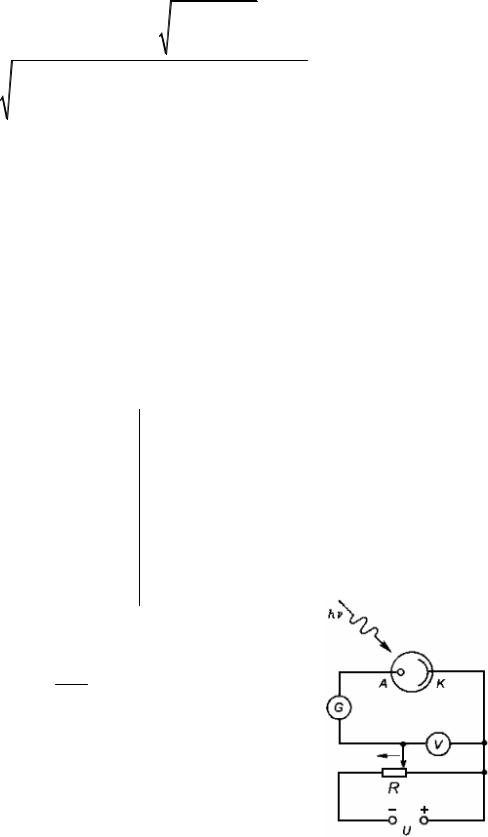

Пример 3. Для определения постоянной Планка был поставлен опыт, в котором при освещении фотоэлемента гальванометр регистрирует слабый фототок, когда контакт потенциометра находится в крайнем положении. Скользящий контакт передвигают, постепенно увеличивая запирающее напряжение до тех пор, пока не прекратится фототок. При освещении фо-

тоэлемента красным светом с частотой 1 3,9 1014 Гц запирающее напряжение U1 0,5 В, а при освещении фиолетовым светом с частотой

2 7,5 1014 Гц запирающее напряжение U2 2 В. Какое значение постоянной Планка было получено?

Дано: |

|

|

|

Решение |

|

|

|

1 3,9 1014 Гц |

Запишем уравнения |

Эйнштейна для |

|||||

U1 0,5 В |

|

двух указанных случаев фотоэффекта: |

|||||

|

|

mv12 |

|

mv22 |

|

||

3,9 1014 |

Гц |

hv1 A |

A |

. |

|||

1 |

|

2 |

, hv2 |

2 |

|||

U2 2 В |

|

|

|

|

|

||

h ? |

|

Электроны, вылетевшие с поверхно- |

|||||

|

|

сти металла, задерживаются тормозящим |

|||||

|

|

электрическим полем. |

|

|

|

||

Изменение их кинетической энергии в этом случае равно работе электрического поля

mv2 2 eU .

Тогда два первых равенства можно представить в виде:

hv1 A eU1, hv2 A eU2.

31

При вычитании первого выражения из второго получаем h 1 2 e U2 U1 ,

откуда

h e U2 U1 .

1 2

h1,6 10 19 2 0,5 6,7 10 34 Дж с.

7,5 3,9 1014

Ответ: h 6,7 10 34 Дж с.

Пример 4. На уединенный медный шарик падает монохроматический свет, длина волны которого 0,165 мкм (ультрафиолет). До какого

потенциала |

зарядится шарик, |

если работа выхода электрона для меди |

|

A 4,5 эВ? |

|

|

|

Дано: |

|

|

Решение |

0,165 мкм 0,165 10 6 м |

|

Под действием падающего ультра- |

|

A 4,5 эВ |

4,5 1,6 10 19 Дж= |

|

фиолетового излучения происходит вы- |

7,2 10 19 Дж |

|

рывание электронов из металла (фото- |

|

|

эффект). Вследствие вылета электронов |

||

max ? |

|

|

медный шарик заряжается положительно. |

Электрическое поле шарика тормозит вылетевшие электроны, однако если их кинетическая энергия достаточно велика для преодоления электростатического притяжения, то они будут уходить практически в бесконечность; при этом потенциал шарика возрастает. Максимальный потенциал max , до которого может зарядиться шарик, определяется

наибольшей начальной кинетической энергией Eк электронов, с которой электроны вылетают из металла:

e max Eк . |

(1) |

Эта энергия может быть определена из уравнения Эйнштейна для фотоэффекта

hv A Eк . |

(2) |

Найдем максимальную кинетическую энергию электронов при вылете их из металла:

Тогда

max hc / A 3,0 В. e

Eк hv A hc / A.

Ответ: max 3,0 В.

32

Пример 5. Фототок, возникающий в цепи при освещении вольфрамового катода светом с длиной волны 2,537 10 7 м, прекращается при включении задерживающей разности потенциалов Uз 1 В. Определите контактнуюразностьпотенциалов. Работавыходадлявольфрама A 4,5 эВ.

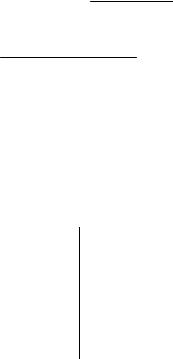

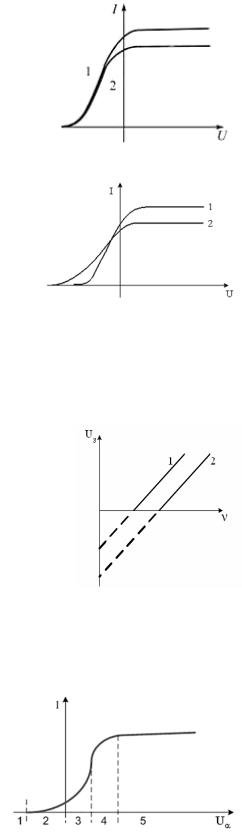

Решение На рис. 1.5 представлена вольт-ампер-

ная характеристика фотоэлемента, работающего на внешнем фотоэффекте. По оси абсцисс отложена приложенная разность потенциалов между освещаемым катодом и анодом, по оси ординат – сила фототока.

В области U > 0 фотоэлектроны, вылетающие с поверхности катода, попадают в ускоряющее внешнее поле. В области U < 0 внешнее поле тормозит движение электронов, и наличие тока в этой области однозначно свидетельствует о том, что фотоэлектроны покидают катод с начальной кинетической энергией, позволяющей преодолевать приложенное тормозящее поле.

Очевидно, что максимальная кинетическая энергия Eк электронов должна определять задержи-

вающий потенциал Uз, при котором сила фототока обращается в нуль:

eUз Eк . |

(1) |

Рис. 1.6 |

|

Под Uз в выражении (1) понимается абсолют- |

|||

|

|||

ное значение разности потенциалов. |

|

|

|

Однако истинная разность потенциалов отличается от приложенной на |

|||

контактную разность потенциалов между катодом и анодом. |

|

||

Каждый металл характеризуется |

определенной работой выхода A , |

||

равной минимальной кинетической энергии, которой должен обладать электрон, чтобы покинуть металл. Объясняется это тем, что на поверхности металла имеется сколь угодно тонкий двойной слой зарядов, обусловливающий скачок потенциала в этом слое. Величина этого скачка, а значит, и работа выхода остаются неизменными как для электрически нейтрального, так и для заряженного металла.

Если рассмотреть два куска металла, обладающих разными работами выхода, то при условии, что расстояние между ними достаточно велико, график потенциальной энергии электрона (в первом приближении) имеет вид, показанный на рис. 1.6, а. (Предполагается, что A1 > A2 , где A1 и A2

33

абсолютные значения работ выхода.) Если металлы привести в соприкосновение, то начнется диффузия электронов из одного металла в другой.

Переход электронов из второго металла в первый энергетически выгоден, поэтому число электронов, совершающих такой переход, будет больше, чем число электронов, переходящих из первого металла во второй. В результате оба металла потеряют свою электрическую нейтральность. Первый, получив избыток электронов, окажется заряженным отрицательно, второй – положительно. Равновесие наступит тогда, когда на границе металла выровняются нижние уровни энергий (рис. 1.6, б). Во внешнем пространстве появится электростатическое поле. Абсолютная разность потенциалов между несоприкасающимися концами проводников (контактная разность потенциалов)

Uк (A1 A2 ) / e . |

(2) |

Эта контактная разность потенциалов остается неизменной независимо от того, соприкасаются ли металлы непосредственно или через произвольное количество других проводников. Силовые линии «контактного» электрического поля направлены во внешнем пространстве от свободного конца металла, обладающего меньшей работой выхода, к свободному концу металла, обладающего большей работой выхода.

Такая разность потенциалов образуется, естественно, и между катодом и анодом. Материал, из которого сделан анод, и его работа выхода неизвестны. Значит, неизвестно и направление «контактного» электрического поля. Поэтому истинное значение максимальной кинетической энергии, с которой фотоэлектроны покидают катод, должно определяться уравнением

Eк eUз e |

|

Uк |

|

, |

(3) |

|

|

а не уравнением (1). Знак «+» соответствует тому, что «контактное» электрическое поле направлено так же, как и приложенное внешнее, т.е. тормозит электроны на их пути к аноду.

Максимальная кинетическая энергия Eк фотоэлектронов может быть определена из уравнения Эйнштейна:

hc / Eк A . |

(4) |

Согласно уравнению (3) искомая контактная разность потенциалов

Uк (Eк eUз) / e .

Если правая часть уравнения положительна, то это означает, что в уравнении (3) перед произведением e Uк следует брать знак «+».

34

Выразив кинетическую энергию Eк из уравнения (4), получим

Uк 1e (hc A) Uз 0,6 В.

Знак «–» показывает, что «контактное» электрическое поле направлено навстречу внешнему тормозящему. Следовательно, при U > 0 «контактное» поле сонаправлено внешнему, значит анод выполнен из металла, работа выхода которого меньше, чем у вольфрама.

Ответ: Uк 0,6 В.

Пример 6. Наблюдается внешний фотоэффект на фотоэлементе с цезиевым катодом. Длина волны падающего излучения 0,331 мкм. Ра-

бота выхода для цезия A 1,89 эВ. Определите импульс вылетающего

электрона и импульс, получаемый катодом при вылете одного электрона. Электроны вылетают навстречу падающему свету нормально к поверхности катода.

Дано: |

|

Решение |

0,331мкм 0,331 10 6 м |

Согласно квантовым представлениям |

|

A 1,89 эВ 1,89 |

1,6 10 19 Дж= |

|

3,024 10 19 Дж |

|

вылет электронов из металла при фо- |

|

тоэффекте есть результат взаимодействия |

|

pe ? , pк ? |

|

фотона с электроном. |

Однако система «фотон – электрон» не является замкнутой, так как электрон взаимодействует еще с кристаллической решеткой катода. Система, включающая в себя фотон, электрон и кристаллическую решетку катода, замкнута и для нее справедлив закон сохранения импульса. До взаимодействия импульс данной системы равен импульсу фотона p ,

после взаимодействия – импульсу электрона pe и кристаллической ре-

шетки pк . В соответствии с законом сохранения импульса, |

|

p pe pк . |

(1) |

При применении закона сохранения энергии следует учитывать только энергию Ee , полученную электроном, так как энергией, полученной кри-

сталлической решеткой, можно пренебречь вследствие того, что масса ее несоизмеримо больше массы и электрона и фотона. Согласно уравнению Эйнштейна энергия падающего фотона

hv Ee A Eк . |

(2) |

Это уравнение позволяет рассчитать максимальную кинетическую энергию Eк , с которой электроны покидают катод, а следовательно, и его

импульс, так как

E p2 |

/ (2m ) , |

(3) |

|

к |

e |

e |

|

где me масса электрона.

35

Чтобы записать уравнение (1) в скалярном виде, введем ось x , направленную перпендикулярно поверхности катода по световому пучку. Тогда

p x p h / ,

Поскольку векторы p очевидно, что вектор pк вательно, pкx pк . Тогда

p x pex pкx

pex pe 2meEк . |

|

||

и p |

направлены в противоположные стороны, |

||

e |

|

|

p , следо- |

должен быть сонаправлен вектору |

|||

или |

h / 2meEк pк . |

(4) |

|

Выразив кинетическую энергию электрона из уравнения (2) и подставив ее в (4), получим

pк h / 2me (hc / A) 7,38 10 25 кг м с-1 .

Импульс вылетевшего электрона, направленный в сторону, противоположную векторам pк и p ,

pe 2me (hc / A) 7,36 10 25 кг м с-1

Ответ: p |

7,38 10 25 кг м с-1 ; p |

7,36 10 25 кг м с-1 . |

к |

e |

|

Задачи для самостоятельного решения

Средний уровень 1. Свет, падающий на металл, вызывает эмиссию электронов из

металла. Как изменяется количество выбитых из металла электронов и их кинетическая энергия, если интенсивность света уменьшается, а частота остается неизменной?

1)количество выбитых электронов остаётся неизменным, а их кинетическая энергия увеличивается;

2)количество выбитых электронов остаётся неизменным, а их кинетическая энергия уменьшается;

3)количество выбитых электронов уменьшается, а их кинетическая энергия остаётся неизменной;

4)количество выбитых электронов и их кинетическая энергия увеличиваются;

5)количество выбитых электронов увеличивается, а их кинетическая энергия уменьшается.

36

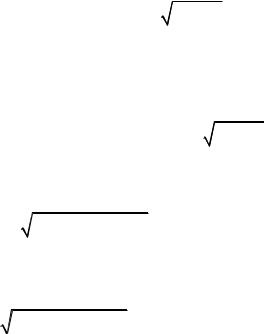

2.На металлическую пластину падает монохроматический свет. Укажите график, правильно отображающий зависимость количества фотоэлектронов N , вылетающих с поверхности металла в единицу времени, от интенсивности света J .

3.Металлическую пластину освещали монохроматическим светом одинаковой интенсивности: сначала красным, потом зеленым, затем синим. В каком случае максимальная кинетическая энергия вылетающих фотоэлектронов была наибольшей?

1)при освещении красным светом;

2)при освещении зеленым светом;

3)при освещении синим светом;

4)во всех случаях одинаковой.

4.На рисунке приведены варианты графика

зависимости максимальной энергии фотоэлектронов от энергии падающих на фотокатод фотонов. В каком случае график соответствует законам фотоэффекта?

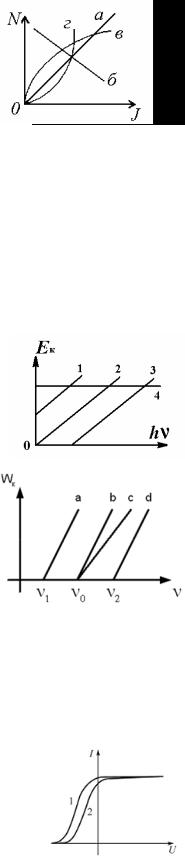

5. В опытах по внешнему фотоэффекту изучалась зависимость энергии фотоэлектронов от частоты падающего света. Для некоторого материала фотокатода исследованная зависимость представлена на рисунке линией b . Какой прямой будет соответствовать зависимость при замене материала фотокатода на материал с меньшей работой выхода?

1) d , параллельной линии b ;

2) 30 , имеющей меньший угол наклона, чем линия b ;

3) b , т.е. останется той же самой; 4) a , параллельной линии b .

6. На рисунке приведены две вольтамперные характеристики вакуумного фотоэлемента. Е – освещенность фотоэлемента, – частота падающего на него света. Какие соотношения справедливы для

данного случая? |

2) 1< 2 , E1 E2 ; |

1) 1 2 , E1 < E2 ; |

|

3) 1 > 2 , E1 E2 ; |

4) 1 2 , E1 > E2 . |

37

7. На рисунке приведены две вольтамперные характеристики вакуумного фотоэлемента. Е – освещенность фотоэлемента, – частота падающего на него света. Какие соотношения справедливы для данного случая?

1) 1 2 , E1 < E2 ; |

2) 1< 2 , E1 E2 ; |

3) 1> 2 , E1 E2 ; |

4) 1 2 , E1 > E2 . |

8. На рисунке приведены две вольтамперные характеристики вакуумного фотоэлемента. Е – освещенность фотоэлемента, – длина волны падающего на него света. Какие соотношения справедливы для данного случая?

1) 1 < 2 , E1 > E2 ; |

2) 1 < 2 , E1 < E2 ; |

3) 1 > 2 , E1 > E2 ; |

4) 1 > 2 , E1 < E2 . |

9. При изучении внешнего фотоэффекта были получены две зависимости задерживающего напряжения Uз от частоты падающего света.

Укажите верное утверждение:

1)зависимости получены для одного и того же металла при различных его освещенностях, при этом освещенность первого металла больше;

2)зависимости получены для одного и того же металла при различных его освещенностях, при этом освещенность второго металла больше;

3)зависимости получены для двух различных металлов, при этом работа выхода для первого металла больше;

4)зависимости получены для двух различных металлов, при этом работа выхода для второго металла больше.

10. На рисунке приведена вольт-ам- перная характеристика (ВАХ) фотоприемника с внешним фотоэффектом. Какая область на графике этой ВАХ соответствует попаданию всех вылетевших в результате фотоэмиссии электронов на анод фото-

приемника? |

|

1) область 1; |

2) область 2; |

3) область 3; |

4) область 4; |

5) область 5. |

|

38

Достаточный уровень

1. Длина волны света, соответствующая красной границе фотоэффекта, для некоторого металла к 275 нм. Найдите минимальную энергию

фотона, вызывающего фотоэффект. Ответ: 4,5 эВ.

2. Какова наименьшая частота света min , при которой еще возможен фотоэффект, еслиработавыходаэлектроновизметалларавна A 3,3 10 19 Дж?

Ответ: min 5 1014 с-1.

3. Длина волны света, соответствующая красной границе фотоэффекта, для некоторого металла к 275нм. Найдите работу выхода A электрона

из металла, максимальную скорость max электронов, вырываемых из

металла светом с длиной волны 180 нм, и максимальную кинетическую энергию Emax электронов.

Ответ: A 4,5 эВ; max 9,1 105 м/с; Emax 3,8 10 19 Дж.

4. На сколько нм изменится длина волны к красной границы фото-

эффекта, если цинковый катод фотоэлемента заменить литиевым? Работа выхода электрона из цинка равна A1 3,74 эВ, а из лития – A2 2,4 эВ.

Ответ: к 186 нм.

5. Какой частоты свет следует направить на поверхность платины, чтобы максимальная скорость вырванных из нее фотоэлектронов была

равна max 3000 км/с? Работа выхода электронов из платины A 10 18 Дж.

Ответ: 7,61 1015 с-1.

6. Найдите скорость фотоэлектронов, вылетающих из цинка, при его освещении ультрафиолетовым излучением с длиной волны 300 нм,

если работа выхода электрона из цинка равна A 6,4 10 19 Дж.

Ответ: 2,3 105 м/с.

7. При поочередном освещении поверхности некоторого металла светом с длинами волн 1 0,35 мкм и 2 0,54 мкм обнаружили, что

соответствующие максимальные скорости фотоэлектронов отличаются друг от друга в 2 раза. Определите работу выхода с поверхности этого металла.

Ответ: A 1,9 эВ.

39

8. Изолированная металлическая пластинка освещается светом с длиной волны 450 нм. Работа выхода электронов из металла A 2 эВ. До какого потенциала зарядится пластинка при непрерывном действии

излучения?

Ответ: 0,75 В.

9. Цезий с работой выхода A 1,88 эВ освещается спектральной линией водорода 0,486 мкм. Какую наименьшую разность потенциалов

нужно приложить, чтобы фототок прекратился? Ответ: U 0,68 В.

10. Найдите частоту света, вырывающего из металла электроны, которые полностью задерживаются разностью потенциалов U 3 В.

Фотоэффект начинается при частоте света min 6 1014 Гц. Найдите работу выхода электрона из металла.

Ответ: 13,2 1014 Гц.

11. Катод фотоэлемента освещен монохроматическим светом с длиной волны . При отрицательном потенциале на аноде U1 1,0 В ток в цепи

прекращается. При изменении длины волны в 1,5 раза для прекращения тока потребовалось подать на анод отрицательный потенциал U2 3,5 В.

Определите работу выхода A материала катода. Ответ: A 3,2 10 19 Дж.

12. Поверхность металла освещается светом с длиной волны 350 нм. При некотором задерживающем потенциале фототок становится равным нулю. При изменении длины волны на 50 нм задерживающую разность потенциалов пришлось увеличить на 0,59 В. Считая постоянную Планка и скорость света известными, определите заряд электрона.

Ответ: e 1,6 10 19 Кл.

13. Фотоны с энергией 4,9 эВ вырывают электроны из металла с работой выхода A 4,5 эВ. Найдите максимальный импульс pmax , передаваемый поверхности металла при вылете каждого электрона.

Ответ: pmax 3,45 10 25 кг м/с.

14. Световой поток, состоящий из 5 104 фотонов света, обладающих энергией, соответствующей длине волны 300 нм, падает на фоточув-

40