1406

.pdfни одна из них не обеспечена надёжными процедурами. Однако практика знает очень много примеров эффективных исследований и совершенно бездарных, индивидуальных бесперспективных исследований.

Очень важно различать программные задачи исследований и те, что возникают в процессе его развёртывания, в том числе и методические. В сущности каждая стадия развёртывания программы и анализа получаемых данных предваряется постановкой конкретных задач. Говоря в целом, формулировка задач исследования – это не единый акт, но, скорее, непрерывный процесс (табл. 3). В нём есть свои этапы, и первая стадия состоит в том, чтобы ясно формулировать цели, основные и частные программные задачи исследования.

Таблица 3 Последовательность выдвижения программных задач в зависимости

от основной цели исследования

Порядок |

|

|

Цель исследования |

|

|

|

постановки |

теоретического |

|

эмпирического |

|||

задачи |

|

|||||

|

|

|

|

|

|

|

1 |

Определение |

существа познава- |

Анализ литературы |

и |

консультация |

|

|

тельной проблемы на основе дос- |

со специалистами |

для выполнения |

|||

|

тупной информации и её локали- |

типового способа решения практи- |

||||

|

зации на конкретных социальных |

ческой проблемы на данном объекте |

||||

|

объектах в конкретных процессах |

|

|

|

||

|

общества |

|

|

|

|

|

2 |

Выявление обстоятельств, сопут- |

Сбор фактических данных о ситуа- |

||||

|

ствующих возникновению пробле- |

ции на объекте с использованием |

||||

|

мы и факторов, детерминирующих |

уже апробированных или специально |

||||

|

изучаемые процессы, – разработка |

создаваемых методик для определе- |

||||

|

теоретической |

концепции |

иссле- |

ния способов применения варианта |

||

|

дования |

|

|

решения проблемы к данному объ- |

||

|

|

|

|

екту |

|

|

3 |

Конструирование методик |

иссле- |

Разработка вариантов решения проб- |

|||

|

дования, их апробирование (пило- |

лемы и их проверка путём обсужде- |

||||

|

таж) и последующий сбор инфор- |

ния с экспертами и в конечном итоге – |

||||

|

мации на объекте изучения |

|

экспериментально |

|

|

|

4 |

Детальный анализ полученных |

Анализ итогов социального экспе- |

||||

|

данных соответственно концепции |

римента, коррекция |

предлагаемых |

|||

|

исследования и его гипотезы, оп- |

нововведений, оценка |

достигнутого |

|||

|

ределение принципиальных путей |

эффекта, план практических дей- |

||||

|

решения проблемы и возможных |

ствий на перспективу |

|

|||

|

методических |

предложений для |

|

|

|

|

|

конкретного объекта |

|

|

|

|

|

41

Целиисследованияклассифицируютсяпоразличнымкритериям(табл. 4).

|

|

Таблица 4 |

|

|

Разнообразие целей исследования управления |

||

|

|

|

|

№ п/п |

Основные критерии |

Классификация целей исследования |

|

|

|

Перспективные (стратегические) |

|

1 |

Относительно времени |

Текущие (оперативные); (классы) стратегические, |

|

|

|

тактические |

|

|

|

|

|

2 |

По периодичности |

Постоянные |

|

Эпизодические |

|||

|

|

||

3 |

По степени охвата |

Общие |

|

системы управления |

Локальные |

||

|

|||

4 |

По структурной |

Структурированные |

|

организации |

Неструктурированные |

||

|

|||

5 |

По ресурсам |

Ресурсоёмкие |

|

Минимально-ресурсные |

|||

|

|

||

6 |

По количеству проблем |

Комплексные |

|

Ограниченные |

|||

|

|

||

7 |

По программности |

Цель – программа |

|

Цель – установка |

|||

|

|

||

|

|

Экономические |

|

|

|

Социальные |

|

8 |

По содержанию |

Организационные |

|

Технические |

|||

|

|

||

|

|

Научные |

|

|

|

Политические |

|

|

|

Маркетинговые |

|

|

|

Производственные |

|

9 |

По функциональной |

Инновационные |

|

структуре |

Финансовые |

||

|

|||

|

|

Кадровые |

|

|

|

Административные |

|

|

|

Особо приоритетные |

|

10 |

По приоритетности |

Приоритетные |

|

|

|

Прочие |

|

11 |

По измеримости |

Количественные |

|

Качественные |

|||

|

|

||

12 |

По иерархии |

Организации |

|

Подразделения |

|||

|

|

||

|

|

Проектирование и создание объекта исследования |

|

13 |

По стадиям |

Рост объекта |

|

жизненного цикла |

Зрелость объекта |

||

|

|||

|

|

Завершение жизненного цикла объекта |

|

14 |

По среде |

Внутренние |

|

Внешние |

|||

|

|

||

|

|

Постоянные |

|

15 |

По повторяемости |

Циклические |

|

|

|

Разовые |

|

42

Проблема в методологии ИСУ

Распознавание и формулирование проблем занимает центральное место в методологии исследования. Проблема определяет выбор методов исследования и подходов, предвидение результатов и установление ориентиров и ограничений.

Часто путают проблему с задачей. Они различаются тем, что задача предполагает знание алгоритма ее решения или выбор необходимого алгоритма из известных.

Проблема – это противоречие, которое не всегда тождественно задаче; оно несёт в себе элементы новых, неизвестных ранее изменений.

Типичные проблемы исследования:

Проблема совершенствования организации управления.

Системы эффективных мотиваций деятельности.

Разработка стратегий и инноваций.

В практике исследования систем управления большое значение имеет:

Отделение реальных проблем от псевдореальных.

Отбор проблем по критерию ценности ожидаемого результата.

Выбор проблем в соответствии с критерием возможностей их разрешения.

Существуют реальные и мнимые проблемы. Виды мнимых проблем:

Проблемы, решённые, но считающиеся ещё не решёнными или такие, которые переросли в другие проблемы.

Ещё не проблемы, т.е. проблемы, существующие лишь в предпосылках или возникшие задолго до того, как сложились условия для их решения.

Никогда не проблемы, т.е. проблемы, для которых не существует решений.

Проблема как предмет исследования характеризуется (рис. 6).

Качеством проблемы.

Определением проблемы.

Постановкой проблемы.

Качество проблемы – это её реальность, необходимость разрешения (актуальность), возможность разрешения (ресурсы), предполагаемый результат и класс проблемы.

43

Предмет исследования – проблема

Качество |

|

Определение |

|

Постановка |

проблемы |

|

проблемы |

|

проблемы |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Реальность |

|

Формулирование |

|

Интуитивный |

|

|

|

|

поиск |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Необходимость |

|

Построение |

|

По процедурному |

разрешения |

|

|

|

списку |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Возможное развитие |

|

Оценка |

|

По цели и |

(ресурсы) |

|

|

|

стратегии |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Результативность |

|

Обоснование |

|

Проект |

|

|

|

|

(предвидение) |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Класс проблемы |

|

Обозначение |

|

Предположение |

|

|

|

|

|

Рис. 6. Проблема как предмет исследования

Определение и распознавание проблемы – это комбинация и после-

довательность множества операций:

Формулирование проблемы, состоящее из определения и постановки центрального вопроса; контрадикции, т.е. фиксации того противоречия, которое легло в основу проблемы; финитизации – предположительного описания предполагаемого результата.

Построение проблемы, осуществляющееся стратификацией – расщеплением проблемы на подвопросы, без ответов на которые нельзя получить ответа на основной проблемный вопрос; композицией – группировкой

иопределением последовательности решения подвопросов, составляющих проблему; локализацией – ограничением поля изучения в соответствии с потребностями исследования, отграничением известного от неизвестного в области объекта исследования; вариантификацией – выбором установки на возможность замены любого вопроса проблемы любым другим и поиска альтернатив.

Оценка проблемы, характеризуется кондификацией – выявлением всех условий, необходимых для решения проблемы; инвентаризацией – проверкой наличных возможностей и предпосылок; когнификацией – вы-

44

яснением степени проблемности, соотношения известного и неизвестного в той информации, которую необходимо использовать при исследовании; уподобление – нахождением среди уже решённых проблем аналогичных решаемой; квалификацией – отнесением проблемы к определённому типу.

Обоснование проблемы представляет собой последовательную реализацию процедур экспозиции: установления ценностных, содержательных и генетических связей данной проблемы с другими проблемами; актуализации – приведения доводов в пользу реальности проблемы, её постановки и решения; компроментации – выдвижения сколько угодно большого числа возражений против проблемы; демонстрации – объективного синтеза результатов, полученных на стадии актуализации и компроментации.

Обозначение проблемы, состоящее в экспликации понятий, – перекодировка, перевод проблемы на научный или обычный язык; интимизация – выбор словесной нюансировки выражения проблемы и подбор понятий, наиболее точно фиксирующих смысл проблемы.

Существуют следующие уровни постановки проблемы:

1. Низший уровень характеризуется интуитивными ощущениями менеджера о противоречиях в системе управления. Они возникают в качестве трудностей и препятствий в работе.

2. Средний уровень постановки проблемы – её описание в соответствии

спринятыми правилами, которые не всегда отражают эффективную методологию работы с проблемой.

3. Высокий уровень постановки проблемы заключается в её отработке по цели и стратегии фирмы и поиску новых форм и разработке проектов. Этот уровень характеризуется сознательным использованием всех процедур постановки проблемы.

Предполагают, что исследование полностью базируется на логике, на способности увидеть логически определённую цепочку причинно-след- ственных связей. Но практика показывает, что в действительности в исследовательской деятельности находит своё отражение сочетание логики и абсурда, т.е. парадокса, не поддающегося логическому объяснению. Абсурд рождает неведомое. Его нельзя отбрасывать только лишь потому, что он не вписывается в привычные представления. Это можно назвать первым методологическим принципом исследования.

Организация процесса исследования

Организация процесса исследования начинается с исследования объекта управления, который включает в себя:

Анализ проблемных ситуаций и проблем.

Оценку потребности в ИСУ.

45

Выявление объекта и предмета исследования.

Оценку необходимых ресурсов.

Выбор методов приведения в ИСУ.

Организацию и приведение ИСУ.

Анализ результатов и масштабов отклонения.

Разработку рекомендаций по совершенствованию процесса управления.

Распространение результатов ИСУ.

Организация проведения исследования сводится к:

1.Разработке программ исследования.

2.Использованию выборочной совокупности единиц наблюдения (анкета – массовый опрос, экспертный опрос – малая (выборка).

3.Выбору методов сбора информации.

4.Проведению пилотажного исследования.

5.Сбору информации.

6.Анализу информации.

7.Подготовке результатов исследования к внедрению.

Примерная структура разбора тем исследования (программ исследования) включает в себя:

1.Актуальность.

2.Объект и предмет исследования.

3.Цели и задачи исследования.

4.Научная новизна.

5.Практическая значимость.

6.Рабочая (исходная) гипотеза.

7.Теория, концепция, подход.

8.Методы сбора информации.

9.Выборочная совокупность организаций.

10.Методы обработки информации.

11.Методы анализа информации.

12.Выводы и предложения.

13.Гипотеза – следствие.

14.Резервы совершенствования процесса.

15.Практические мероприятия по устранению недостатков.

16.Выходные документы.

17.Внедрение результатов исследования.

18.Перспективы развития темы.

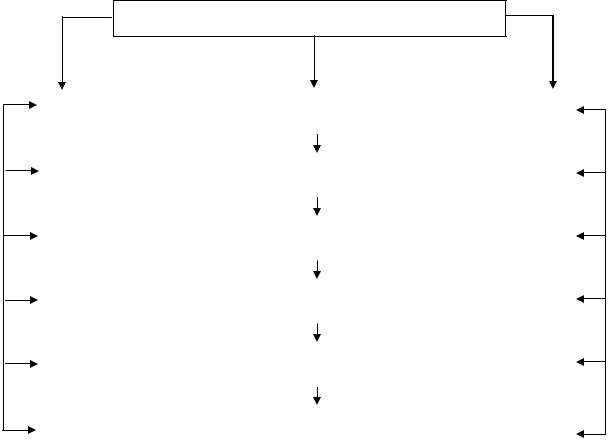

Методологическая схема исследования – комплекс, сочетания, приоритеты, последовательность основных элементов методологии: концепция, гипотеза, проблема, анализ, подход, методы, проект, рекомендации, модель, цель, решение, рецепт, образование (рис. 7).

46

Варианты |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||

методологии |

|

|

|

Элементы методологии |

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

1. |

|

|

Проблема |

|

|

|

гипотеза |

|

|

|

|

|

рецепт |

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

2. |

|

|

Цель |

|

|

|

|

|

|

концепция |

|

|

|

|

образование |

|

|

|

|

решение |

|

|||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

3. |

|

|

Модель |

|

|

|

|

|

проблема |

|

|

|

|

|

образование |

|

|

|

|

решение |

|

|||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

4. |

|

|

Гипотеза |

|

|

|

модель |

|

|

|

|

|

|

проблема |

|

|

рекомендация |

|||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

5. |

|

|

Концепция |

|

|

рекомендации |

|

|

|

решение |

|

|

проблема |

|

|||||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

6. |

|

|

Анализ |

|

|

гипотеза |

|

проблема |

|

|

|

решение |

|

|

|

концепция |

|||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Рис. 7. Методологические схемы исследования

Этапы процесса исследования характеризует комплекс операций, определяющих качественное различие деятельности в процессе проведения исследования. Такими этапами могут быть следующие: цель, накопление информации, обучение (образование), концепция, гипотеза, проблема, рецепт, проект, рекомендации, решение, модель, методика.

Исследования разных видов предполагают различные процессуальнометодологические схемы их проведения. Например, для исследования стратегии необходимо начинать с разработки цели и концепции, а для исследования какого-либо частного вопроса функционирования фирмы можно не заострять на этом внимание, просто уяснить проблему и разработать решение. Можно сделать это на основе разработки рабочей гипотезы, предваряющей решение и его последствия.

Очень часто в качестве этапа процесса исследования используется разработка гипотезы, которая может быть эффективным средством поиска путей решения проблемы, подходов к ее пониманию.

Гипотеза – это вероятностное знание, объяснение, понимание. Поэтому категоричность в оценке и представлении гипотез недопустима. Существует принцип: конечная научная ценность гипотетического знания не зависит от степени обоснования гипотезы в момент оценки. Но выбор гипотез тем не менее возможен в соответствии с критерием наибольшей вероятности объяснения исследуемой проблемы или вариантов ее решения.

47

Гипотеза – это вариант объяснения при недостаточной информации. Существуют требования, по которым она выбирается или конструируется.

1.Гипотетическое объяснение должно быть построено по методологии научного объяснения – причины, факторы, зависимости и пр.

2.Гипотеза должна учитывать известные законы, но не подстраиваться

кним, не искать абсолютного соответствия.

3.Гипотеза предназначена для объяснения всех фактов, характеризующих проблему.

4.Гипотеза должна быть принципиально проверяемой, т.е. следствиям, которые из нее выводятся, должны соответствовать определенные практические эффекты.

5.Гипотеза должна строиться по принципу максимально возможной простоты.

6.Гипотеза должна быть логически непротиворечивой. Ее собственные внутренние элементы должны представлять систему строго согласованных элементов на едином логическом основании.

Характер объекта и предмета исследования определяет также разнообразие подходов и приоритетов. Подход к исследованию характеризует ракурс видения проблемы, набор методов исследования, общее направление его проведения. Это исходная позиция при подступе к решению проблемы.

Подходы могут быть эмпирическими или прагматическими. Первый построен главным образом на опыте и его реализации в исследовании, второй – на решении, дающем сиюминутный успех, непосредственную отдачу. Такие подходы необходимы, и их игнорировать невозможно. Но наибольшую ценность имеют исследования, построенные на научно-концеп- туальном подходе. Это исследования по принципиальным проблемам, преследующие перспективные цели и использующие в полной мере современные методологии и научные достижения.

Среди всей совокупности возможных подходов сегодня наибольшее значение имеет подход, отражающий роль человеческого фактора в управлении. Он является альтернативой технократическому и организационноадминистративному подходам и в обобщенном представлении может быть назван социально-экономическим. Основной исходной позицией исследования в этом случае выступает человек и его деятельность, в которой решающую роль играет экономический интерес.

48

Тема 5. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ИСУ

Диалектический подход к исследованию. Процессный подход.

Системный подход к исследованию. Функциональный подход к исследованию. Рефлексивный подход к исследованию.

Диалектический подход к исследованию

Подход к исследованию является одной из ведущих характеристик его методологии. Но было бы неправильно думать, что в практике исследования проблема заключается только в выборе наиболее подходящего подхода. В действительности каждый исследователь комбинирует различные подходы, выстаивая свою методологию приведения исследований. В этом находит свое выражение и искусство исследования. Нередко здесь возникают и ошибки, ведущие к промахам и неэффективности. Ведь принципы и методы действуют сами по себе, даже тогда, когда они известны. Их много и действительность богата разнообразием. В сопоставлении разнообразия всегда существуют приоритеты. А количество сочетаний различных факторов, методов, приемов бесконечно.

Выбор методологического подхода к исследованию оказывает самое существенное влияние на процесс его проведения и результативность, так как от этого во многом зависит направленность всех исследовательских работ. Большая часть изучаемых объектов – динамичные, внутренне взаимосвязанные объекты, взаимодействующие с внешней средой, поэтому одним из наиболее приемлемых подходов их исследования является диалектический.

Данный подход происходит из сущности диалектики, которая представляет собой учение о всеобщих связях явлений и наиболее общих закономерностях развития бытия и мышления. Базовым законом этого учения выступает закон единства и борьбы противоположностей, а основополагающим принципом – принцип всеобщих связей явлений. Это значит, что для изучения какого-либо предмета необходимо рассмотреть все его стороны и связи. При этом развитие, как общий процесс, проходит периодически повторяющиеся ступени, но каждый раз на более высоком уровне и все это осуществляется по спирали.

Спиралеобразное движение обеспечивает постоянное накопление знаний, и достижение с течением времени новых уровней развития. Помимо диалектического закона единства и борьбы противоположностей в ходе познания следует руководствоваться такими законами, как переход количества в качество, отрицание отрицания, а также принципам восхождения

49

от абстрактного к конкретному, единства анализа и синтеза, логического и исторического, выявления в объекте разнокачественных связей и их взаимодействия.

Свое практическое воплощение методология исследования находит в:

формулировании рабочих гипотез (цель и исходная идея);

выборе соответствующего подхода (ракурс исследования);

учете принципов, конкретизирующих подход (пути исследования);

выборе необходимых и наиболее эффективных средств и методов. В любом исследовании в явном и неявном виде присутствует исходная

идея, которая, как правило, отражает отношение исследователя к практике и истине. По этому критерию можно выделить:

А) дуалистическую методологию, которая характеризуется признанием или предположением двух сущностей в явлении;

Б) теологическую, построенную на вере в бога, высшее существо, абсолютную идею и пр.;

В) методологию агностицизма, исходной позицией которой является признание непознаваемости реальной действительности;

Г) методологию позитивизма, научные критерии которой сводятся к пониманию и оценке пользы исследования;

Д) методологию экзистенциализма, построенную на преувеличении роли факта в научных выводах;

Е) материалистическую методологию, которая исходит из материалистической основы всех явлений действительности.

Различными являются и подходы к исследованию. Они не всегда связаны жестко с исходной идеей, но в определенной мере отражают ее выбор и практическую реализацию.

Будем развивать далее уже рассмотренную идею подходов к исследованию. Их разнообразие можно упорядочить также, рассмотрев классификацию по критериям взаимосвязей между сущностями явлений.

Каждый из подходов предполагает установление определенных связей между явлениями или их сущностями, частями, элементами. Именно это позволяет и понять явление, и составить научное представление о нем. Но каждое из исследований может ориентироваться при этом на определенный класс зависимостей, на реальный подход в поиске и определении этих зависимостей. По этому критерию можно выделить:

1.Механистический подход, признающий только причинно-следствен- ные связи явлений.

2.Метафизический подход, который отдает приоритет связям движения, но движения в виде превращения одного движения в другое с последующим возращением к исходному.

50