- •М 1. Общее понятие о психологической помощи: консультирование, коррекция, психотерапия.

- •М 2. Психологическое консультирование. Цели, задачи, общая стратегия.

- •3.Обеспечить эффективное принятие жизненно важных решений.

- •М 3. Классификация основных школ и направлений психологического консультирования.

- •М 4. Модель эффективной деятельности психолога - консультанта.

- •М 5. Профессионально значимые качества деятельности психолога - консультанта.

- •1. Выделяются следующие профессиональные установки в работе психолога-консультанта:

- •2.Психолог-консультант должен обладать следующими профессиональными умениями:

- •3. Возможны следующие аспекты профессиональной деформации личности психолога:

- •4.Выдвигаются следующие требования к профессиональной подготовке психолога-консультанта:

- •М 15. Понятие и схема беседы в психологическом консультировании.

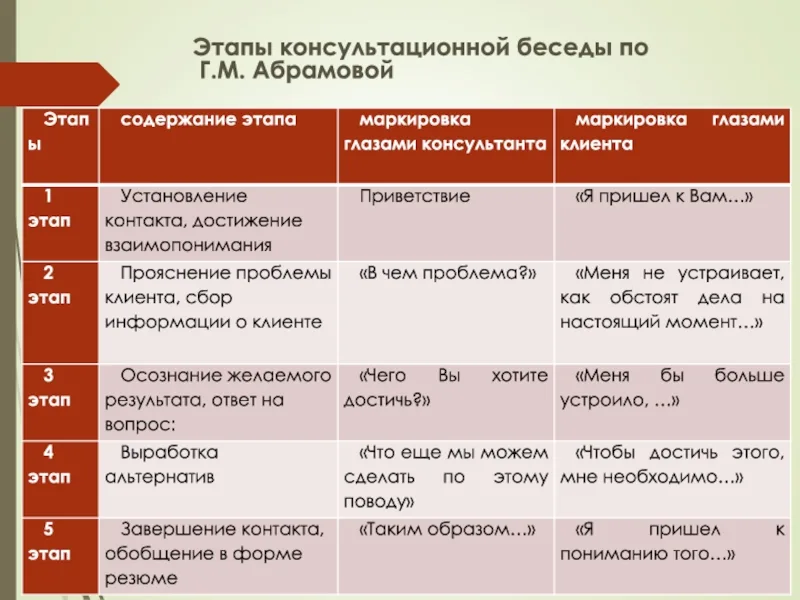

- •Консультационная беседа – это динамическое явление (процессуальное), которое включает в себя несколько стадий/ этапов.

- •Начало беседы – взаимное представление.

- •М 18. Виды и задачи концептуализации случая в психологическом консультировании.

- •М 24. Функции, виды и способы использования метафор в психологическом консультировании.

- •2.Выделяются следующие функции метафоры:

- •М 25. Понятие, виды, особенности и факторы эффективности техники интерпретации в психологическом консультировании.

- •1. Понятие интерпретации

- •2. Особенности техники интерпретации

- •3. Эффективность интерпретации зависит от следующих факторов:

- •5. Выделяют следующие реакции клиента на интерпретацию консультанта:

- •М 26. Понятие случаи и правила применения техник конфронтации в психологическом консультировании.

- •3. Существуют следующие правила применения техники конфронтаиии:

- •М 27. Методы работы с индивидуальными стилями жизни и жизненными сценариями в психологическом консультировании.

- •М 29. Основные понятия, принципы и техники консультирования в рамках психоаналитического и психодинамического подходов.

- •М 30. Основные понятия, принципы и техники консультирования в рамках когнитивно - поведенческой терапии.

- •М 31. Основные понятия принципы и техники консультирования в рамках экзистенциально - гуманистического подхода.

- •М 33. Специфика деятельности психолога - консультанта в работе с детьми различного возраста.

- •Особенности консультирования детей дошкольного возраста

- •3.Проблема подготовки к школе включает в себя:

- •Особенности консультирования детей младшего школьного возраста

- •Особенности психологического консультирования подростков и юношества

- •М 40. Особенности и сложности заключительной фазы психологического консультирования.

М 15. Понятие и схема беседы в психологическом консультировании.

Беседа — основная форма осуществления психологического консультирования.

Главное отличие консультационной беседы от обычного разговора в том, что беседа:

• имеет заранее определенную направленность, цели;

• проводится в соответствии с планом, разделенным на технические этапы, на каждом из которых решается определенная задача или группа задач.

Консультационная беседа – это динамическое явление (процессуальное), которое включает в себя несколько стадий/ этапов.

В зарубежной ψ включает 6 этапов, которые носят отличную терминологию.

Этапы в зарубежной ψ:

исследование проблемы

двумерное определение проблемы

идентификация

планирование

деятельность

оценка, обратная связь

1.исследование проблемы

- установление контакта между психологом до обоюдного доверия

- соблюдение всех принципов

- поощрение клиента к дальнейшему раскрытию

2. двумерное определение проблемы – на этом этапе психолог стремится точно установить проблему. Уточняется до тех пор, пока психолог и клиент не достигнут единого понимания. Проблема определяется четкими конкретными понятиями. Если тут возникают трудности, то возвращаемся на 1-ю стадию.

3. идентификация проблемы – обсуждается возможность альтернативного решения проблемы.

4. планирование – дается критическая оценка всем альтернативным решениям, и оцениваются реалистичные пути.

5. деятельность – разрабатывается реальная программа, определяются сроки, …

6. оценка – подведение итогов. И если программа не сработает, то начинается сначала

Анализ российской ψ - ии показал, что вместо 6-ти стадий выделяют 5.

Стадии российской ψ-ии

Существует много подходов, но 2 основных.

Обозов Н.Н. – психолог, работая с клиентом должен прояснить причины проблемы, ее следствия в большей мере, чем предложить новые приемы поведения и решения жизненной ситуации.

Задачи психолога

1. помочь клиенту увидеть свои проблемы со стороны, и обсудить те стороны взаимоотношений, которые обычно не осознаются.

2. расширить поле зрения клиента, что помогло бы ему повысить свою роль и отношения

Копьев А.Ф. – ключевой момент в консультации – диалогический прорыв. В ходе беседы происходит преодоление болезненно замкнутой личности в отношения замкнутых сторон бытия

- раскрывает суть проблем

- проясняются здоровые стороны, способные к изменению

Стадия – вхождение в контакт – длится от 5 до 10 минут – структурирование взаимоотношений и достижение взаимопонимания.

Стадия – сбор информации – длится от 25 до 35 минут - психолог обязан выявить проблему и потенциальные возможности клиента.

Стадия – выявление желаемого результата – до 10 минут – «Чего Вы хотите добиться?»

Стадия - выработка альтернативных решений – до 10 минут

Стадия - завершающая - идет обобщение предыдущих этапов и переход от программы к действию.

Начало беседы – взаимное представление.

Клиента необходимо встретить определенными фразами:

«Здравствуйте, присаживайтесь».

Первым представиться должен клиент для определения ситуации общения.

Первые фразы беседы:

- «Я слушаю Вас»

- «Расскажите о себе»

- «… не хотели бы Вы…?»

- «Что привело Вас ко мне?»

установлением контакта.

Далее должен быть подбор информации.

Длится от 25 до 35 минут - психолог обязан выявить проблему и потенциальные возможности клиента.

Основная задача – определение проблемы. Идет активный сбор информации.

Цель психолога – как можно больше узнать о клиенте.

Общий логоритм данной стадии:

установление симптомов

установление их причин

нахождение эффективных способов решения проблем

Необходимо терпеливое и внимательное выслушивание клиента (15 – 20 мин). Психолог в процессе выслушивания пытается определить строение внутреннего мира клиента, а именно какими модальностями владеет клиент (я могу, я хочу, я действую, я думаю). Это необходимо т.к.:

психолог выясняет, что знает клиент об особенностях своего внутреннего мира

что нужно сделать, чтобы решить вопрос.

что надо знать (сделать представление более гармоничным)

В процессе слушания психолог должен задавать СЕБЕ вопросы:

- Что происходит в жизни клиента сейчас?

- Что он ожидает от консультирования?

По ходу слушания психолог выделяет:

Жалоба – информация о психологических трудностях клиента, с которыми он сам не может справиться или устранить.

Имеет свою структуру:

- локус-жалоба – ориентирование жалобы на кого-то или что-то (субъективная и объективная)

- самодиагноз – собственное объяснение клиентом тех или иных трудностей в системе отношений.

В жалобе всегда явно (просьба о помощи «Что делать, если муж изменяет?») или скрыто («Помогите мне его удержать»).

На основе представления о самом себе, других и человеческих отношений – самодиагноз. Самодиагноз выражает отношение клиента к нарушениям или к тем, кто к этому приводит.

Типы самодиагноза:

1) «злая воля»- негативный характер намерений окружающих, который выступает причиной проблемы.

2) Органический дефект (генетически-запрограммированное поведение) попытка объяснить все наследственностью или нарушениями.

3) Индивидуальное своеобразие – не такой как все.

4) Психическая аномалия.

Наряду с самодиагнозом нужно выделить проблему.

Проблема – информация, указывающая на то, что клиент хотел бы, но не может изменить.

Типы проблем:

1) «неуверен, я хочу быть увереннее».

2) «не умею, но хочу научиться»

3) «не понимаю, но хочу понять»

4) «не знаю что делать, но хотел узнать».

Чаще всего оно приобретает иную формулировку «все плохо», « жить не хочется», « не знаю, как жить дальше».

Запрос – конкретные формы помощи, ожидаемые клиентом от консультанта. Обычно запрос и проблема связаны по смыслу, но не всегда совпадают.

Виды запроса:

1) Просьба об эмоциональной и моральной поддержке «я прав, не правда ли?».

2) О содействие « не поможете ли понять или разобраться»

3) О дополнительной информации.

4) Об обучении навыкам « у меня не получается, научите».

5) Об оказании влияния на другого человека.

В любой жалобе может быть явное и скрытое содержание.

Скрытое содержание – информация, которая не прозвучала прямо, но содержит определенный подтекст (интонация, мимика, жесты, высказывания).

При восприятии информации необходимо выделить ряд несовпадений по всем параметрам жалобы.

1) По локусу жалобы. Мать жалуется на поведение ребенка. Скрытое содержание – позиция поведения отца, который не принимает достаточного участия в воспитании.

2) В самодиагнозе. В информации отражены нарушения собственных неверных действий, а скрытый смысл указывает на другие причины (демонстративный тип).

3) В проблеме. Проблема «не знаю, но хочу», скрытая «не умею, но хочу – научите»…

4) В запросе. Явное – просьба о помощи (что делать, если муж изменяет), скрытое – помогите мне его удержать.

Сократить +16. Этапы интервью в психологическом консультировании по пяти - шаговой модели А. Айви.

Психологическое консультирование – динамический процесс, который имеет собственные психологические закономерности и механизмы развития, включает в себя определенные фазы, или этапы межличностного взаимодействия в ходе консультативного интервью. А. Е. и М. Б. Айви предлагают пятишаговую универсальную модель построения консультативного интервью, которая может быть модифицирована в зависимости от конкретных целей и задач психологического воздействия, от специфики межличностного процесса, индивидуально-психологических особенностей консультируемого и консультанта, а, в случае, когда консультируемым является психически или соматически больной, также и от его нозологической принадлежности.

1.Первый этап – установление психологического контакта с клиентом. Основной задачей консультанта на этом этапе является формирование психологически комфортной доверительной атмосферы межличностного взаимодействия, располагающей к сотрудничеству и интимности. Атмосфера принятия и доверия создает у клиента ощущение безопасности, которое является необходимым условием эффективного партнерского сотрудничества и взаимопонимания. Клиенту предварительно разъясняют цели консультирования, его структуру и психологические механизмы. Он получает также определенную информацию о возможностях консультанта, его квалификации и профессиональном опыте. По мнению А. Е. и М. Б. Айви, «клиент не сможет творчески функционировать, если психолог или терапевт не создаст атмосферу душевного тепла и поддержки». Поэтому в самом начале беседы «максимальное внимание следует уделять развитию взаимопонимания с клиентом. Важно услышать то, что хочет сказать клиент. Консультант должен уметь различать реальность и собственные проекции, а также проекции консультируемого». Установление психологического контакта психолога и клиента на первом этапе консультирования может происходить очень быстро, уже в течение первой встречи, а может потребовать определенного времени, и психолог в течение нескольких подобных встреч завоевывает доверие клиента.

2.Второй этап консультирования , названный авторами «выделение проблемы», заключается в первичном сборе информации , касающейся всей возможной психологической проблематики клиента. У каждого человека, как правило, существуют одновременно несколько самых разнообразных психологических трудностей, конфликтов и проблем, требующих разрешения. Среди них могут быть как незначительные затруднения, так и более серьезные психологические проблемы, затрагивающие наиболее слабые, уязвимые стороны личности клиента, которые самостоятельно, без профессиональной помощи консультанта, он на данном этапе затрудняется разрешить. Задача психолога в данной фазе консультативного процесса заключается в выделении наиболее значимых, ключевых психологических проблем клиента. Авторы пятишаговой модели полагают, что на данном этапе психолог решает три основные задачи:

• выслушивает изложение проблем клиентом;

• помогает клиенту ясно и четко сформулировать наиболее актуальную проблему, которая, собственно, и является причиной обращения за профессиональной помощью;

• помогает определить конкретную задачу взаимодействия психолога и клиента.

Второй этап может занимать несколько встреч, в течение которых рассматриваются и анализируются самые разные переживания клиента, связанные с соответствующими психологическими проблемами, среди которых клиент может затрудняться выбрать наиболее актуальную. Поэтому психолог на данном этапе не должен поддаться искушению сформулировать самому центральную проблему клиента. Эта проблема может не быть очевидной, не лежать на поверхности, требуя определенной психологической работы по ее идентификации.

3.Третий этап консультирования , обозначаемый А. Е. и М. Б. Айви как «определение желаемого результата», требует исследования психологического мира клиента , его доминирующих психологических свойств, сильных и слабых сторон его личности, ценностей и жизненных целей. Понимание психологической уникальности клиента, его индивидуально-неповторимого своеобразия позволяет определить психологические ориентиры клиента, тот идеал, к которому он более или менее осознанно стремится. Этот идеал может быть неопределенным, нечетким и не вполне осознаваемым. Подобная неосознаваемость и нечеткость идеала предполагает психологическую проработку системы жизненных представлений клиента, вербализацию его намерений, взглядов и оценок. Таким образом, процесс психологического консультирования предоставляет клиенту определенные возможности в плане личностного роста и развития, осуществляя разработку не вполне структурированных и не вполне осознанных представлений, вытекающих из них желаний и намерений, ценностей и целей. «На данном этапе важно определить идеал клиента, – отмечают А. Е. и М. Б. Айви. – Каким бы он хотел стать? Что произойдет, когда проблемы будут решены?». Поиск ответов на подобные вопросы предполагает также разработку жизненных перспектив , построение определенных планов, выделение как дальних, так и ближних целей жизни клиента, которые должны быть им полностью осознаны и вербализованы. В ряде случаев четкое проговаривание цели, осознанное выстраивание жизненной перспективы делает для клиента ненужной всю последующую работу. Осознание может быть первым шагом к изменению. Когда клиент отдает себе отчет в том, что с ним происходит, полностью контролируя свои намерения и желания, он, как правило, оказывается в состоянии самостоятельно разрешить все психологические трудности. В этом случае психологическая помощь может заключаться лишь в оказании клиенту эмоциональной поддержки и стимуляции его творческих способностей, адаптивных и компенсаторных возможностей его личности.

4.Четвертый этап психологического консультирования определяется авторами как «выработка альтернативных решений». На этом этапе происходит формирование диапазона всевозможных решений актуальной психологической проблемы клиента, включая и те варианты, которые не представляются клиенту в данный момент предпочтительными. Обращаясь за психологической помощью к консультанту, клиент находится в затруднении, в своеобразном «тупике», из которого нет выхода. Первостепенная задача консультанта – помочь клиенту выйти из этого тупика, преодолеть ригидность восприятия и мышления, выступающую в форме алгоритма, жесткой заданной схемы, от которой клиент не может отступить. Цель этого этапа – свернуть клиента с пути его любимых стереотипов поведения, которые только накапливали проблемы, направить его к более гибкому и творческому реагированию. Новые стратегии могут исходить как от самого клиента, так и от творческого «Я» консультанта, которое облегчает клиенту выработку альтернативных вариантов и линий поведения. Здесь может пригодиться знание теорий, например, когнитивной или психодинамической модели.

5.Пятый этап психологического консультирования, называемый А. Е. и М. Б. Айви «обобщение», заключается в переходе от обучения к действию , от приобретения и ассимиляции в собственную структуру необходимых знаний к реальному действию по изменению. Наиболее часто используемый на практике показатель эффективности консультирования заключается в оценке того, насколько консультирование реально изменило поведение клиента и его жизненную ситуацию. Консультант должен уделить особое внимание выводам, чтобы быть уверенным, что достижения, полученные в ходе консультирования, не будут утрачены. Для этого важно, включив приобретенные в ходе работы и логически выверенные и обоснованные в процессе совместного анализа с клиентом знания и выводы его психологической проблематики в структуру его актуального психологического существования, стимулировать, активизировать, мотивировать самостоятельную активность клиента. Задача консультанта на данном этапе заключается в «запуске» программы изменений, намеченных вместе с клиентом. Таким пусковым толчком, активизирующим программу изменений, может быть простое планирование следующего, пусть самого незначительного шага в направлении желаемых изменений. Клиент должен быть готов последовательно осуществлять движение к намеченной цели, совершая маленькие шаги, делая незначительные поступки, которые, суммируясь, создают вектор движения к желаемой цели, намеченной в ходе консультирования. На данном этапе консультант вместе с клиентом разрабатывает программу промежуточных целей, этих маленьких шагов, расписывая их по дням, часам и минутам, которая неизменно приведет его к большим переменам.

+17. Понятие и способы сбора психологического анамнеза в консультировании.

Психологический анамнез в психологическом консультировании понимается как получение максимального количества информации о клиенте и его проблемах. Сбор психологического анамнеза для начального этапа понимания проблем клиента начинает осуществляться уже с первой встречи, а в некоторых случаях для этого отводятся специальные сессии в рамках процесса консультирования. Сбор анамнеза осуществляется в процессе всего консультирования и помогает консультанту создавать "портрет" личности клиента в динамике изменений, каждый раз добавляя все новые и новые штрихи.

Выделяют три блока информации о клиенте:

• демографическая информация:

- возраст;

- пол;

- семейное положение;

- профессия;

- образование;

• актуальные проблемы и нарушения:

- время возникновения нарушений;

- события, которые повлияли на возникновение нарушений;

- события, ставшие следствием нарушений;

- попытки клиента (если имелись) самостоятельно справиться со своими проблемами, результаты этих попыток;

- случаи обращения клиента к другим специалистам (если имелись);

- событие, причина, непосредственно подтолкнувшие клиента обратиться к консультанту;

- семейный анамнез (алкоголизм, наркомания, психические нарушения у родителей, родственников);

•психосоциальный анамнез (значимые личностные отношения):

- особенности пренатального периода (процесс протекания беременности у матери) — окружающая обстановка (доброжелательная, конфликтная), нагрузки, отношения с отцом ребенка; употребление алкоголя, курение, попытки аборта данного плода (если имели место), общее состояние здоровья в этот период;

- особенности родов (имелись ли осложнения);

- младший школьный возраст — динамика развития, учеба, отношения со сверстниками;

- отрочество и юность — отношения со сверстниками обоих полов, период полового созревания, учеба, значимые события;

- взрослый период — степень реализованности клиента, отношения на работе, в семье, значимые события, жизненная позиция, планы на будущее.

В каждом случае, конечно, не требуется информация в полном объеме; всегда надо руководствоваться критериями разумной необходимости. Эта схема скорее отражает важные этапы в жизни клиента, время возникновения и усугубления проблем, что облегчает ориентацию в ходе консультирования.

Выделяются следующие способы сбора психологического анамнеза:

• беседа с клиентом;

• наблюдение за поведением клиента, особенностями реагирования, невербальными проявлениями;

• изучение отчетов, мнений других специалистов, если клиент пришел на консультацию по направлению;

• психодиагностика, в которую, в зависимости от запроса клиента и локуса жалобы, могут входить следующие методики:

- тесты способностей, интеллекта, познавательной сферы;

- личностные тесты, выявляющие особенности различных сфер личности клиента: эмоционально-волевую, мотивационную, характерологические и темпераментные особенности и т. п., самооценку, уровень социального интереса и т. п.;

- ситуативные тесты, выявляющие актуальное состояние клиента на момент тестирования;

- проективные методики: рисунки, сны, сочинения и т. п., позволяющие оценить и понять личность как ситуативно, так и в целом.