лабы / 9_Multisim_Езеров / Multisim_метода

.pdf

XFG3 |

XMM6 |

XMM5 |

Key = 1 |

|

|

Key = 2 |

J3 |

X3 |

X4 |

J4 |

|

|

IO1 |

IO5 |

IO3 |

IO7 |

|

|

|

IO2 |

IO6 |

IO4 |

IO8 |

|

|

|

XMM7 |

|

4xp2 |

XMM8 |

J5 |

R |

|

4xp1 |

|

|||||

|

|

|

|

|

Key = 3 |

|

For p.13.2.5

г

Рис. 13.4

13.2.1. Определение z-параметров четырехполюсников

Измерьте указанные в табл. 13.1 напряжения и токи с помощью вольтметров XMM1, XMM2 и амперметров XMM3, XMM4 в цепи, изображенной на рис.13.4, а. Измерения выполните в режиме холостого хода на входе и выходе ЧП1 (X1), сформированного на базе сопротивлений R1 и

R2 (рис. 13.5, а).

1 |

+ |

R |

|

+ |

2 |

1 + |

|

|

+ |

2 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

1 |

R |

|

|

R4 |

|

|

||||

|

U1 |

|

U2 |

|

|

U1 |

R3 |

U2 |

|

||

|

− |

|

2 |

− |

|

|

− |

|

− |

|

|

1 |

|

|

2′ |

′ |

|

′ |

|||||

|

|

|

|

1 |

|

|

|

|

2 |

||

а б

Рис. 13.5

Аналогичные измерения выполните с помощью вольтметров XMM5, XMM8 и амперметров XMM6, XMM7 для ЧП2 (X2), содержащегося в цепи,

показанной на рис. 13.2, б. ЧП2 построен на базе сопротивлений |

R3 и R4 |

||||||||||||||

(рис. 13.5, б). |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Результаты измерений сведите в табл. 13.1. |

|

|

|

|

|

|

|

||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Таблица 13.1 |

|||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Режим |

|

|

Наблюдают |

|

|

|

|

Вычисляют |

|

|

|

||||

ХХ |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

На |

U1, В |

I1, мА |

U2 , В |

z11 =U1 I1 , Ом |

z21 =U2 I1 , Ом |

||||||||||

выходе |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

ЧП1 |

ЧП2 |

ЧП1 |

ЧП2 |

ЧП1 |

ЧП2 |

ЧП1 |

ЧП2 |

ЧП1 |

|

|

ЧП2 |

||||

ЧП |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

На |

U1, В |

I2 , |

мА |

U2 , В |

z12 =U1 I2 , Ом |

z22 =U2 I2 , Ом |

|||||||||

входе |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

ЧП1 |

ЧП2 |

ЧП1 |

|

ЧП2 |

ЧП1 |

|

ЧП2 |

ЧП1 |

|

ЧП2 |

ЧП1 |

|

|

ЧП2 |

|

ЧП |

|

|

|

|

|

||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

121

Вычислите z -параметры четырехполюсников ЧП1 и ЧП2. Запишите матрицы их z -параметров. Определите параметры элементов эквивалентных Т-образных схем (см. рис. 13.2, а) для обоих четырехполюсников. Убедитесь, что в эквивалентной схеме ЧП1 сопротивление Z3 = 0.

13.2.2. Определение z-параметров последовательно соединенных четырехполюсников

Определите z-параметры последовательного соединения ЧП1 и ЧП2 по методике, описанной в 13.2.1. Для этого измерьте необходимые напряжения и токи с помощью вольтметров XMM2, XMM4 и амперметров XMM1, XMM3 в цепи, изображенной на рис. 13.4, в.

Результаты измерений и расчетов занесите в таблицу, аналогичную табл. 13.1.

Сравните параметры сложного четырехполюсника с соответствующими z-параметрами четырехполюсников ЧП1 и ЧП2.

13.2.3. Определение a-параметров четырехполюсников

Для определения a-параметров ЧП1 и ЧП2 используют режимы ХХ и КЗ на выходах цепей, изображенных на рис. 13.4, а, б соответственно. Измерьте напряжения и токи, указанные в табл. 13.2. Данные для заполнения первой строки табл. 13.2 можно взять из 13.2.1 (первая строка табл. 13.1). Вычислите a-параметры ЧП1, а затем ЧП2; запишите их в матричной форме.

Таблица 13.2

Режим |

|

|

|

Наблюдают |

|

|

|

Вычисляют |

|

|||

ХХ на |

|

U1, В |

I1, мА |

|

|

U2 , В |

a11 =U1 U2 |

a21 = I1 U2 |

||||

выходе |

ЧП1 |

|

ЧП2 |

ЧП1 |

ЧП2 |

|

ЧП1 |

ЧП2 |

ЧП1 |

ЧП2 |

ЧП1 |

ЧП2 |

|

|

|

||||||||||

КЗ на |

|

U1, В |

I1, мА |

|

I2′ , мА |

a12 =U1 I2′ |

a22 = I1 I2′ |

|||||

выходе |

ЧП1 |

|

ЧП2 |

ЧП1 |

ЧП2 |

|

ЧП1 |

ЧП2 |

ЧП1 ЧП2 ЧП1 ЧП2 |

|||

Используя |

z-параметры |

четырехполюсника |

ЧП1, |

найдите |

его |

|||||||

a-параметры также и по формуле (13.2). Сравните их с данными |

||||||||||||

эксперимента. |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

13.2.4. Определение a-параметров каскадно соединенных |

||||||||||||

четырехполюсников |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||

Определите а-параметры каскадного соединения (см. рис. 13.3, в) |

||||||||||||

четырехполюсников ЧП1 и ЧП2 по методике, |

описанной в 13.2.3, измеряя |

|||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

122 |

|

|

|

|

|

напряжения (вольтметрами XMM7, XMM8) и токи (амперметрами XMM5, XMM6) в цепи, показанной на рис. 13.4, г.

13.2.5. Определение передаточных функций и входного сопротивления согласованно-нагруженного симметричного четырехполюсника

Исследуйте режим согласованной нагрузки симметричного четырехполюсника ЧП, составленного из каскадно соединенных четырехполюсников ЧП1 и ЧП2. Определите предварительно по формулам (13.5) и (13.6) характеристическое сопротивление и передаточные функции по напряжению и току. Используйте измерительную схему (рис. 13.4, г) каскадно соединенных четырехполюсников ЧП1 и ЧП2 с подключенным с помощью ключа J4 сопротивлением нагрузки Zн = Zс. На входе и выходе

результирующего четырехполюсника измерьте токи и напряжения. Результаты измерений занесите в табл. 13.3.

Таблица 13.3

Наблюдают |

|

|

Вычисляют |

|

|

|

||

U1, В I1, U2 , |

I2′ , |

Zвх = U1 , Ом Zн = |

U2 |

, Ом |

Hвх = U2 |

HI = |

I2′ |

|

I2′ |

|

|||||||

|

|

I1 |

|

|||||

мА В |

мА |

I1 |

|

U1 |

|

|

||

По данным измерений найдите входное сопротивление четырехполюсника, его сопротивление нагрузки, а также значения передаточных функций по напряжению и току. Сравните полученные данные со значениями характеристического сопротивления и передаточных функций, рассчитанными по формулам (13.5) и (13.6).

13.3. Требования к отчету

Отчет должен содержать цель работы, все пункты исследования и заключение. По каждому пункту необходимо привести его название, схемы исследуемых цепей, таблицы наблюдений и вычислений, требуемые расчеты. Заключение должно содержать краткие выводы, подтверждающие, что цель работы достигнута и результаты ее поняты. Также необходимо письменно ответить на следующие вопросы:

1.Выполняются ли условия обратимости (13.3) и симметрии (13.4) для четырехполюсника ЧП1 в 13.2.1?

2.Чем различаются z-параметры ЧП1 и ЧП2 в 13.2.1?

123

3.Выполняются ли условия обратимости и симметрии для сложного четырехполюсника в 13.2.2?

4.Почему, исходя из схем четырехполюсников ЧП1 и ЧП2, показанных на рис. 13.5, а и б, следует, что их последовательное соединение является регулярным, а сложный четырехполюсник (рис. 13.3, а), составленный из них, симметричен?

5.Выполняются ли условия обратимости (13.3) и симметрии (13.4) для вычисленных a-параметров обоих четырехполюсников в 13.2.3?

6.Выполняются ли условия обратимости и симметрии для результирующего четырехполюсника в 13.2.4?

7.Выполняется ли соотношение (13.9)?

8.Выполняется ли для результирующего четырехполюсника в 13.2.5 условие согласованной нагрузки Zвх = Zн = Zс?

9.Выполняется ли с достаточной точностью равенство HU = HI при согласованной нагрузке?

10. Что больше: z |

или |

1 |

и почему? |

|

|||

11 |

y11 |

|

|

|

|

|

|

Работа № 14 ИССЛЕДОВАНИЕ РЕАКТИВНЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ФИЛЬТРОВ

Цель работы: ознакомление с простыми реактивными фильтрами верхних и нижних частот и их фильтрующими свойствами.

14.1. Подготовка к работе

Электрический фильтр – это четырехполюсник, который пропускает частотные составляющие сигнала, лежащие в некотором диапазоне частот, называемом полосой пропускания, и задерживает составляющие, лежащие вне этого диапазона, – в полосе задержки.

В работе исследуются фильтры Баттерворта, верхних частот, нижних частот и полосно-пропускающие фильтры (ППФ) с полосой пропускания соответственно fс < f < ∞, 0 ≤ f < fс и fс1 < f < fс2. Граничные частоты fс, fс1, fс2 между полосой пропускания и полосой задержки называют

частотами среза. Фильтры Баттерворта имеют АЧХ, максимально плоскую в

124

полосе пропускания и монотонно убывающую в полосе задержки. Эти фильтры относятся к классу полиномиальных фильтров.

Классическим фильтром называют четырехполюсник, у которого в полосе пропускания затухание α = 0, а в полосе задержки α ≠ 0 .

Функция передачи простого полиномиального реактивного ФНЧ третьего порядка с тремя нулями в бесконечности имеет вид

H (s)= |

|

|

|

|

|

a0 |

|

|

. |

|

|

|

|

|

(14.1) |

|||||

b s3 |

+b s2 |

+b s +1 |

|

|

|

|

|

|||||||||||||

3 |

2 |

|

|

|

1 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||

Коэффициенты (14.1) определяют из условия приближения амплитудно- |

||||||||||||||||||||

частотной характеристикой |

|

H ( jω) |

|

|

к |

заданной в |

|

виде прямоугольника |

||||||||||||

|

|

|

||||||||||||||||||

идеальной характеристики ФНЧ |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||

|

H0( jω) |

|

k, |

0 ≤ |

|

ω |

|

< ωс |

; |

(14.2) |

||||||||||

|

|

|

|

|||||||||||||||||

|

|

|||||||||||||||||||

|

|

= |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||

|

|

|

|

|

|

|

0, |

ωс < |

ω |

. |

|

|||||||||

Характеристика H0( jω) изображена на рис. 14.1, б тонкой штриховой

линией.

Рассмотрим приближение с помощью простейшего метода рядов Тейлора (фильтры Баттерворта). Квадрат АЧХ функции передачи (14.1)

|

|

|

|

|

|

|

|

2 |

|

|

|

|

|

|

|

|

a |

2 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||

|

|

|

|

|

H ( jω) |

|

= |

|

|

|

|

|

|

|

0 |

|

|

|

|

|

= |

|

||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

2 |

|

2 |

|

2 |

|

|

|

4 |

2 6 |

|

|||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

1+ (b1 − 2b2)ω + (b2 |

− 2b1b3)ω +b3 |

ω |

|

||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

a |

2 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

= |

|

|

0 |

|

|

|

. |

|

|

|

|

(14.3) |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

2 |

|

4 |

|

6 |

|

|

|

|

||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

1 |

+ B1ω + B2ω + B3ω |

|

|

|

|

|

|||||||

|

Делением числителя на знаменатель получаем разложение в степенной |

|||||||||||||||||||||||||

ряд: |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

H ( jω) |

|

2 |

|

|

2 |

|

|

2 |

2 |

4 |

− |

|

|

|

2 |

|

|

|

6 |

|

|||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||||||||

|

|

|

= a0 |

|

{1− B1ω |

+ (B1 |

− B2)ω |

B1(B1 − 2B2) + B3 |

ω + |

...}. (14.4) |

||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||||||||||||

|

С другой |

|

стороны, |

производные |

при |

ω= 0 |

идеальной |

плоской |

||||||||||||||||||

характеристики |

|

H0( jω) |

|

|

равны нулю. |

Поэтому все коэффициенты ее ряда |

||||||||||||||||||||

|

|

|||||||||||||||||||||||||

обращаются в нуль, кроме коэффициента при частоте в нулевой степени: H0(0) = k . Приравняв коэффициенты при ω2 и ω4 в (14.4) к нулю, получаем B1 = 0, B2 = 0 , а из равенства H (0) = H0(0) имеем a0 = k . Если нормировать частоту так, чтобы B3 =1, выражение для АЧХ (14.3) ФНЧ Баттерворта n-го

порядка принимает вид: H ( jω *) = k /

1+ω *2n .

1+ω *2n .

125

При изменении частоты от нуля до бесконечности АЧХ монотонно спадает от максимального значения k до нуля (рис. 14.1, б). При

нормированной частоте среза ω *с =1 значение H ( jω *с) = k

2 .

2 .

С повышением порядка n фильтра крутизна спада АЧХ в полосе задержки возрастает.

Определив, как указано ранее, коэффициенты B1, B2 , B3 в (14.4), находим b3 =1, b1 =b2 = 2 ; следовательно, функция передачи фильтра

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

H (s) |

|

|

|

a0 |

|

|

|

(14.5) |

|||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

= |

|

|

|

|

|

. |

|

|

|

||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

s3 + 2s2 |

+ 2s +1 |

|

|

|

|||||||||||||||

|

R1 |

|

|

L1 |

|

|

|

L2 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||

+ |

|

|H (jω)| |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||||||||||||||

+ |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

k |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

U2 |

|

|

k/√¯2 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

U1 |

|

|

C |

|

|

|

|

R2 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||

|

|

|

|

|

ПП |

|

|

|

|

|

n = 3 |

|

||||||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||||||||||||||

– |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

– |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

n = 5 |

|

|

|

||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

0 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

ωc |

|

|

|

ω |

||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

а |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

б |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||

Рис. 14.1

Функцию передачи (14.5) необходимо реализовать, т. е. найти схему приемлемой структуры и значения ее элементов.

На рис. 14.1, а изображена одна из таких схем в виде реактивного Т-образного трехполюсника, нагруженного на входе и выходе на нормированные сопротивления R1* = R2* =1. Функция передачи такой цепи,

называемой ФНЧ-прототипом, имеет вид

H(s) =0,5 |

|

0,5s |

3 |

L |

L C |

+0,5s |

2 |

(L |

+ L |

)C |

+0,5s(L |

+ L |

+C |

|

|

|

|

) +1 . (14.6) |

|||||||||||

|

|

|

1* |

2* * |

|

|

1* |

2* |

* |

1* |

2* |

* |

|

|

Приравняв коэффициенты (14.5) и (14.6), имеем 3 уравнения для трех |

||||||||||||||

нормированных параметров: |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||

L1*L2*C* = 2; (L1* + L2*)C* = 4; L1* + L2* +C* = 4 , |

|

|||||||||||||

которые дают L1* = L2* =1; |

C* = 2 . Относительный |

уровень |

выходного |

|||||||||||

напряжения k = 0,5. |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

Полученные значения параметров относятся к нормированным с частотой среза ωс* =1 и сопротивлениями R1* = R2* =1. Пересчет

параметров по заданным сопротивлениям R1 и R2 , а также частоте среза fс

126

производят, |

как |

|

обычно, |

|

по |

|

|

выражениям |

|

|

L1 = L2 = L1*R2 (2πfс) ; |

|||||||||||||||||||

C = C* (R2 2πfс) . |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||

Параметры ФВЧ получают по требуемой частоте среза Ωс, применив |

||||||||||||||||||||||||||||||

частотное преобразование данных ФНЧ с помощью функции |

s = ω02 / p , |

|||||||||||||||||||||||||||||

где p = jω |

– |

|

|

комплексная |

|

|

частота, |

используемая |

для |

вычисления |

||||||||||||||||||||

параметров элементов схемы ФВЧ. |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||||||

Из условия пересчета частот среза ωс и Ωс находят коэффициент |

||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

ω02 = ωсΩc , |

|

|

|

|

|

|

|

(14.7) |

|||||||||||

а затем с учетом (14.7) определяют параметры |

|

|

′ |

|

′ |

′ |

схемы ФВЧ |

|||||||||||||||||||||||

C1 |

= C2 |

и L |

||||||||||||||||||||||||||||

(рис. 14.2, а) по известным параметрам |

L1 = L2 |

и C схемы ФНЧ: |

||||||||||||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

′ |

′ |

2 |

|

|

|

|

−1 |

, |

′ |

2 |

|

|

|

−1 |

. |

|

(14.8) |

|||||||

|

|

|

|

|

|

C1 |

=C2 |

= (ω0L1) |

|

L |

=(ω0C) |

|

|

|

||||||||||||||||

|

R1 |

C1′ |

|

|

C2′ |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|H(jω)| |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||

+ |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

k |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

k |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

+ |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

ПП |

|

|||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||

U1 |

L |

′ |

|

|

|

|

|

R2 |

|

|

|

|

|

|

2 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||

– |

|

|

|

|

|

|

|

|

U2 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

0 |

|

|

|

|

Ωc |

|

ω |

||

|

|

|

|

|

|

а |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

б |

|

|

|

|

Рис. 14.2

Таким образом, по формулам (14.7) и (14.8), зная параметры фильтрапрототипа L1 = L2 , С и частоту среза Ωс, рассчитывают параметры

фильтра верхних частот.

Аналогично можно определить и другие характеристики ФВЧ по данным ФНЧ-прототипа. На рис. 14.2, б показана амплитудно-частотная характеристика схемы фильтра верхних частот.

Параметры ППФ получают по заданным частотам среза Ωс1 и Ωс2, применив частотное преобразование параметров ФНЧ с помощью функции

s = ( p2 + ω2) / (ap), |

(14.9) |

0 |

|

где ω02 = Ωс1Ωс2 , a = (Ωс2 − Ωс1) / ωс .

127

Следовательно, характерная частота ФНЧ s = 0 преобразуется согласно

формуле (14.9) к частоте ППФ |

|

p = ± jω0 = ± j |

Ωс1Ωс2 |

и находится |

|||

между частотами Ωс1 |

и Ωс2. Амплитудно-частотная характеристика ППФ |

||||||

показана на рис. 14.3, б. Схема ППФ изображена на рис. 14.3, а. |

|||||||

В случае a =1 |

значения |

параметров продольных ветвей схемы, |

|||||

выполненных в виде последовательных L1C1-, |

L2C2 -контуров: |

||||||

|

|

|

|

′ ′ |

′ |

′ |

|

′ |

′ |

; |

′ |

′ |

|

2 |

|

L1 = L2 = L1 |

C1 |

= C2 |

=1 (ω0L1), |

||||

|

|

|

|

|

|

′′ ′′ |

|

и поперечной ветви, выполненной в виде параллельного L3C3 -контура, |

|||||||

|

′′ |

|

′′ |

|

2 |

|

|

|

C3 = С, |

L3 |

=1 (ω0C ), |

||||

где L1, C – параметры элементов схемы ФНЧ-прототипа.

R1 |

C′ |

′ |

|

L′ |

C′ |

|

|

|H(jω)| |

|

|

|

|

1 |

L1 |

|

2 |

2 |

|

|

|

|

|

|

||

|

|

|

|

|

|

|

|

k |

|

|

|

|

|

|

′′ |

′′ |

|

|

U |

2 |

k |

|

|

|

|

|

|

R2 |

2 |

|

|

|

|

|||||

U1 |

|

C3 |

L3 |

|

|

ПП |

|

|

|

|||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

0 ω |

c1 |

ω |

c2 |

ω |

|

а |

|

|

|

|

|

|

б |

|

|

||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Рис. 14.3

Для АЧХ фильтров обычно применяют логарифмический масштаб и вводят понятие затухания (коэффициент затухания), измеряемого в децибелах:

|

|

|

α(ω) = 20lg(1/ |

|

H (ω) |

|

) = 20lg(U1 / U2). |

|

(14.10) |

||||||||||||

|

|

|

|

||||||||||||||||||

Затухание сигнала на выходе фильтра α = 0 при U2 =U1, |

α = 3 дБ |

||||||||||||||||||||

при U2 =U1 / |

|

|

, α = 6 дБ при U2 =U1 / 2 и т. д. |

|

|

|

|||||||||||||||

2 |

|

|

|

||||||||||||||||||

α(ω), |

|

|

|

|

α(ω), |

|

|

|

|

α(ω), |

|

|

|

||||||||

дБ |

|

|

|

|

дБ |

|

|

|

|

дБ |

|

|

|

||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||

3 |

|

|

|

|

3 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

3 |

|

|

|

|

|

||||

0 |

|

|

|

ω |

|

0 |

|

|

|

|

ω |

|

|

0 |

|

|

|

|

|||

|

|

ωс |

ωс |

|

|

|

|

|

|

||||||||||||

|

|

|

|

ωс1 |

ωс2 |

ω |

|

||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||

а б в

Рис. 14.4

128

На рис. 14.4, а–в показаны для случая k =1 характеристики затухания ФНЧ, ФВЧ и ППФ соответственно.

14.2. Исследования с применением моделирующих компьютерных программных средств Multisim

Для начала работы необходимо включить компьютер и на рабочем столе открыть папку Лаб. раб. ТОЭ и в ней Лаб. раб. № 14. Схема для исследований представлена на рис. 14.5.

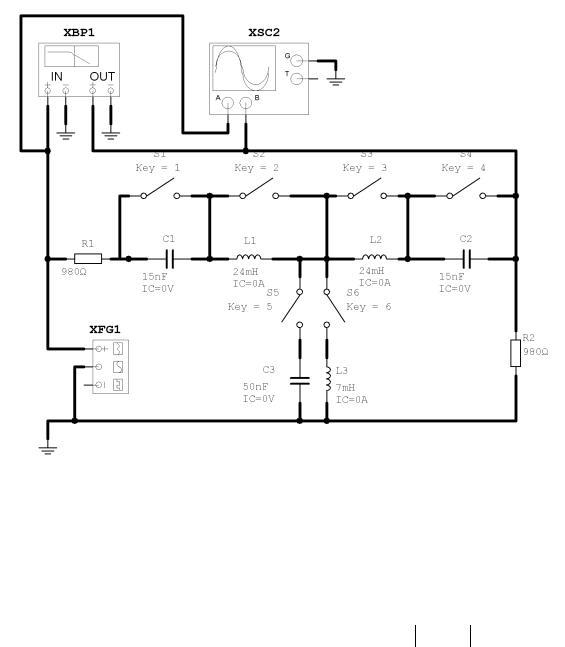

Схемы LC -фильтров нижних и верхних частот собираются из элементов с помощью ключей S1–S6, управляемых клавишами Key1 – Key6.

14.2.1. Определение частотных характеристик фильтра нижних частот

Для исследования LC-фильтра нижних частот активируйте схему, показанную на рис. 14.5.

Соберите фильтр нижних частот по схеме на рис. 14.1 ( R1 = R2 = 980 Ом, L1 = L2 = 24 мГн, C3 = 0,05 мкФ).

129

Рис. 14.5

Откройте лицевую панель генератора XFG1 и установите амплитуду синусоидальных сигналов Um =1 В и частоту f =1 кГц. Cнимите АЧХ

фильтра нижних частот с помощью анализатора частотных характеристик (Bode Plotter XBP1), установив в режиме Lin, Magnitude частотный диапазон

(I = 1, F = 20), диапазон значений (I = 0, F = 0.51).

Снимите амплитудно-частотную характеристику H ( jω) =Uвых / Uвх

для 7–8 точек с помощью измерительного курсора (внизу экрана). Определите полосу пропускания фильтра, на которой значение АЧХ

равно 0,707 от ее максимального значения. Результаты измерений занесите в табл. 14.1.

Фазочастотную характеристику φ(ω) снимите в режиме Phase в том же диапазоне частот, установив значения (I = -200Deg, F = 200Deg). Результаты измерений занесите в табл. 14.1. При измерениях зафиксируйте значения ФЧХ на границе полосы пропускания фильтра.

Таблица 14.1

Частота |

Измеряют |

Вычисляют |

|

|

130 |