- •1. Структурная схема системы цифровой связи

- •2. Исходные данные для расчета системы цифровой связи

- •3. Расчет системы цифровой связи

- •3.1. Источник сообщения

- •3.2. Аналого-цифровой преобразователь

- •3.3. Кодер

- •3.4. Формирователь модулирующих сигналов

- •3.5. Модулятор

- •3.6. Непрерывный канал

- •3.7. Демодулятор

- •3.8 Декодер

- •График выполнения кр

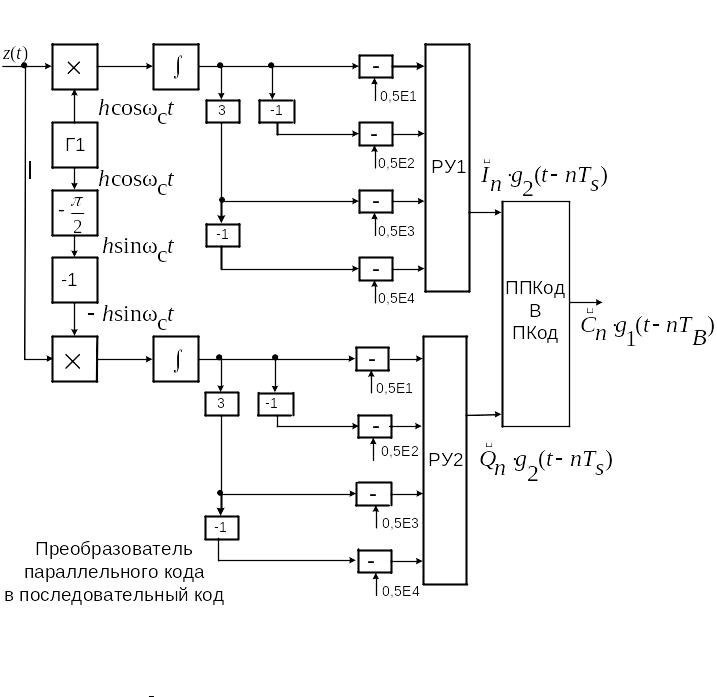

3.7. Демодулятор

Когерентный демодулятор производит анализ принятого приёмником колебания z(t) = μsКАМ(t) + n(t), сопоставляя его с известными образцами сигналов, формируемых модулятором. Анализ завершается принятием решения по критерию максимального правдоподобия в пользу наиболее вероятного передаваемого сигнала (символа).

Требуется:

1. Изобразить структурную схему когерентного демодулятора,

оптимального по критерию максимального правдоподобия для заданного сигнала квадратурной модуляции.

Рис. 30 Схема демодулятора для сигнала квадратурной модуляции КАМ-16

2. Написать алгоритмы работы решающих устройств РУ1 и РУ2 в

составе когерентного демодулятора.

.

.

В момент окончания

каждого символьного интервала

длительностью

![]() решающее устройство РУ1 (и РУ2) определяет

номер входа

решающее устройство РУ1 (и РУ2) определяет

номер входа

![]() ,

на котором напряжение максимально, и

формирует соответствующий дибит в

параллельном формате:

,

на котором напряжение максимально, и

формирует соответствующий дибит в

параллельном формате:

«00» при = 1, «10» при = 2, «01» при = 3, «11» при = 4.

3. Определить вероятности ошибок на выходах РУ1 и РУ2 при определении значений символов In и Qn, равныхh, –h, 3h, –3h(табл. 3) [2]:

![]() ,

,

![]() ,

,

где PIn=x(ош) иPQn=x(ош)– вероятности ошибочного приемапри In=x и Qn=x, соответственно,

Таблица 3

Передаваемые величиныIn и Qn |

Вероятность ошибки в работе РУ1 и РУ2 |

In= ±h,Qn= ±h |

где Q(x)– дополнительная функция ошибок, Е1 - энергия сигнала 1·cosωct, Е1 = 0,5·12·TS NO – спектральная плотность мощности БГШ |

In=

±3h,Qn=

±3h |

|

=

=

E1 = 0,5h2TS =

4. Определить вероятности ошибок на выходе преобразователя

параллельного

кода в последовательный код (ФМС) для

заданных параметров сигналов

![]() и

и![]() [2]:

[2]:

для точек сигнального созвездия с координатами In= ±h,Qn= ±h (4 точки у QPSKи у QASK)

PIn=h,Qn=h(ош) = PIn=h(ош) + PQn=h(ош) – PIn=h(ош)·PQn=h(ош),

для точек сигнального созвездия с координатами In= ±3h,Qn= ±3h(4 точки только у QASK)

PIn=3h,Qn=3h(ош) = PIn=3h(ош) + PQn=3h(ош) – PIn=3h(ош)·PQn=3h(ош),

для точек сигнального созвездия с координатами In= ±3h,Qn= ±h и In= ±h,Qn= ±3h(8 точек только у QASK)

PIn=3h,Qn=h(ош) = PIn=3h(ош) + PQn=h(ош) – PIn=3h(ош)·PQn=h(ош).

5. Определить среднюю вероятность ошибки на выходе преобразователя:

для QPSK:

Pср(ош) =4·PIn=h,Qn=h(ош) / 4 = PIn=h,Qn=h(ош),

для QASK:

Pср(ош) =[4·PIn=h,Qn=h(ош) + 4·PIn=3h,Qn=3h(ош)+ 8·PIn=3h,Qn=h(ош)] / 16.

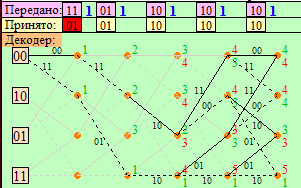

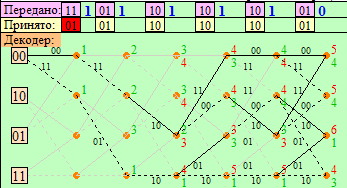

3.8 Декодер

Декодер формирует из непрерывной последовательности кодовых символов, поступающих с выхода демодулятора (возможно, с ошибками), выходную непрерывную последовательность декодированных кодовых символов, в которых ошибки частично либо полностью исправлены.

Требуется:

1. Изучить алгоритм сверточного декодирования по методу Витерби [1, с. 253-256].

2.Переписать последовательность кодовых символов, полученных на выходе кодера из п. 4 раздела 3.3

c(iTb) = 110110101001001011.

3. Получить входную для декодера последовательность кодовых символов ĉВХ(iTb) путём внесения в последовательность c(iTb) однократной ошибки в позиции q (по варианту)

ĉВХ(iTb)= 010110101001001011(при q = 1).

4.Построить решетчатые диаграммы выживших путей декодера для интервалов: t1–t4, t1–t5, t1–t6, t1–t7, t1–t8, t1–t9, t1–t10, t1–t11 (рис. 3.8.1).На построенных диаграммах, вычислить метрики путей, входящих в каждый узел диаграммы, выделить фрагменты единственно выживших путей и прочитать по ним декодированную кодовую последовательность ĉВЫХ(iTb). Убедиться в том, что ĉВЫХ(iTb) = c(iTb), т.е. в исправлении ошибки в позиции q.

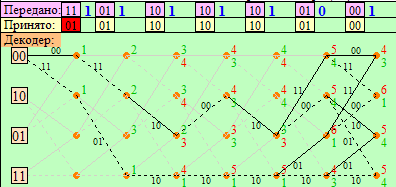

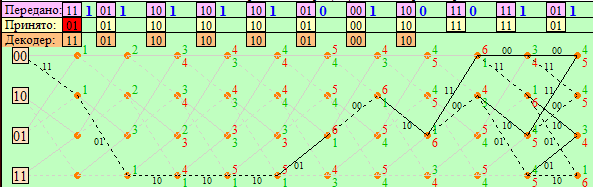

Рис. 3.8.1, а. Диаграмма декодера на интервале t1–t4

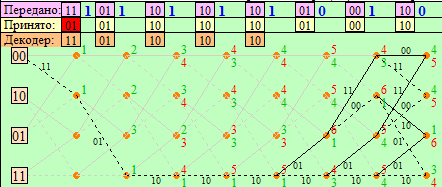

Рис. 3.8.1, б. Диаграмма декодера на интервале t1–t5

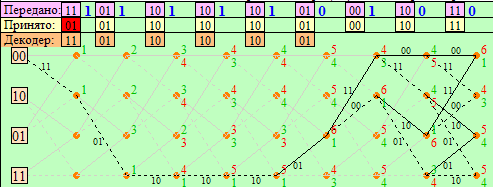

Рис. 3.8.1, в. Диаграмма декодера на интервале t1–t6

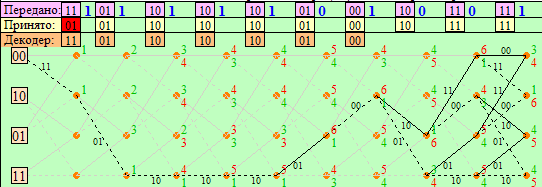

Рис. 3.8.1, г. Диаграмма декодера на интервале t1–t7

Рис. 3.8.1, д. Диаграмма декодера на интервале t1–t8

Рис. 3.8.1, е. Диаграмма декодера на интервале t1–t9

Рис. 3.8.1, ж. Диаграмма декодера на интервале t1–t10

Рис. 3.8.1, з. Диаграмма декодера на интервале t1–t11

ЛИТЕРАТУРА

Сальников А.П. Теория электрической связи: Конспект лекций / СПбГУТ. – СПб., 2007. – 273 с.: ил.

Общая теория связи: методические указания к выполнению курсовой работы / Л. Н. Куликов, М. Н. Москалец, М. Н. Чесноков. – СПб. : Издательство СПбГУТ, 2012. – 80 с.

Дополнительные рекомендации по оформлению КР:

Основной текст печатается на одной стороне листа с выравниванием по ширине (TimesNewRoman, 12 пт, обычный, межстрочный интервал одинарный; абзацный отступ – 1 см).

Поля: верхнее – 2,5 см, нижнее – 3 см, левое – 2,5 см, правое – 2 см.

Не допускается использование табуляции или пробелов для формирования отступа первой строки. Страницы нумеруются.

Рисунки размещаются после ссылок на них, нумеруются внутри разделов и снабжаются подрисуночными надписями. В тексте на них должны быть ссылки.

Для обозначения переменных в формулах и в тексте используют курсив, если буквы из латиницы, и обычный шрифт для кириллицы и греческого алфавита.

При наличии списка литературы, в тексте должны быть ссылки на источники.

Готовая работа сшивается в виде тетради. Использование файликов для вложения листов не допускается.

Сдача КР - 15 неделя

Любые отклонения от исходных данных по варианту рассматриваются как ошибка!

,

,