gosy

.pdf

УЭР 1. НАЗНАЧЕНИЕ И КЛАССИФИКАЦИЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ СТАНЦИЙ

Железнодорожная станция это раздельный пункт с путевым развитием, позволяющим производить операции по приему, отправлению, скрещению и обгону поездов; операции по приему, выдаче грузов, багажа и грузобагажа и обслуживанию пассажиров, а при развитых путевых устройствах — маневровую работу по расформированию и формированию поездов и технические операции с поездами.

Станция делятся на внеклассные, 1, 2, 3, 4 и 5 классов.

По своему основному назначению станции подразделяются на промежуточные, участковые, сортировочные, грузовые, специальные и пассажирские.

Промежуточные станции. Это станции, на которых регулярно выполняются операции по обгону, скрещению, пропуску поездов, маневры со сборными поездами, операции по отцепке-прицепке вагонов, по погрузке-выгрузке вагонов, по обслуживанию пассажиров, включая их посадку и высадку.

Участковые станции. — железнодорожная станция, предназначенная для обработки транзитных грузовых и пассажирских поездов, выполнения маневровых операций по расформированию-формированию сборных и участковых поездов, обслуживания подъездных путей. Также — может быть пунктом смены локомотивов и (или) локомотивных бригад.

Сортировочные станции

Предназначены для массового расформирования – формирования поездов, а также пропуска транзитного вагонопотока, пропуска транзитного вагонопотока с частичной переработкой (изменение массы, длины, прицепка и отцепка вагонов), переработки местного вагонопотока, поступающего после расформирования поездов на специализированные пути, а оттуда – на грузовые фронты.

Грузовые станции

: выполнение технических, грузовых и коммерческих операций, связанных с приемом к перевозке, взвешиванием, хранением, погрузкой, выгрузкой, сортировкой и выдачей грузов на местах общего пользования и на подъездных путях промышленных предприятий, переработкой контейнеров, включая крупнотоннажные; оформление перевозочных документов; прием, расформирование, формирование, коммерческий осмотр, техническое обслуживание и отправление передаточных и других грузовых поездов и отправительских маршрутов; информирование грузополучателей и грузоотправителей о подходе, прибытии и подаче вагонов; производство маневровой работы по подаче вагонов на погрузочно-выгрузочные фронты и их уборка.

Пассажирские станции.

Предназначены для приема, обработки, отправления пассажирских составов экипировки, техобслуживания подготовки составов в рейс. Пассажирские технические станции выполняют операции по подготовке составов пассажирских поездов в рейс (технический осмотр, очистка, переформирование, ремонт, экипировка), осуществляют уборку и подачу пассажирских составов на пассажирские станции.

2.КЛАССИФИКАЦИЯ ГРУЗОВЫХ ПОЕЗДОВ По условию формирования:

-отправительские маршруты (отправление с мест погрузки):

1. отправительские маршруты с одной станции погрузки до станции выгрузки или распыления без переработки в пути на технических станциях; 2.участковые ступенчатые маршруты - формируются из групп вагонов, погруженных на нескольких станциях железнодорожного узла.

3.станционные ступенчатые маршруты (погружены вагоны разными грузоотправителями на одной станции).

- поезда, сформированные на участках, сортировочных станциях и грузовых станциях (без участия отправителя грузов).

По назначению включенных вагонов:

а) прямые (назначением на одну станцию выгрузки в адрес одного или нескольких грузополучателей); б) маршруты на станции одного участка выгрузки с подборкой вагонов по станциям назначения;

в) маршруты в расформирование (состав из вагонов на разные станции назначения с его расформированием на попутной технической станции и дальнейшим следованием вагонов по плану формирования); г) маршруты в распыление (при перевозке назначением на объявленные станции распыления маршрутов, где производится заадресовка вагонов до станции выгрузки).

По условию обращения:

1)не кольцевые (вагоны подлежат отправлению со станции назначения в разных поездах на разные станции);

2)кольцевые (с постоянными составами, которые после выгрузки отправляются на ту же станцию или отделение под повторную погрузку); 3)технологические (обращаются по установленным ниткам графика между предприятиями отправителями и получателями с технологическими процессами основного производства, требующими ритмичной доставки грузов).

По условиям проследования:

сквозные поезда формируются на технических станциях, в пути следования проходят не менее одной технической станции без переработки; участковые поезда перевозят вагоны между соседними техническими станциями, следуют без переработки между промежуточными станциями участка; сборные поезда перевозят вагоны между соседними техническими станциями и предназначены для развоза и сбора вагонов с

промежуточных станций и участков:

зонные- следуют с работой по части промежуточных станций одного участка; удлиненные сборные- следуют с работой на промежуточных станциях двух смежных участков;

сборно-участковые- следуют по нескольким участкам с работой на промежуточных станциях; вывозные поезда обеспечивают перевозку больших групп вагонов между соседними промежуточными техническими станциями;

передаточные поезда обращаются между станциями внутри ж.д. узла, обслуживаются передаточными локомотивами; диспетчерские локомотивы (назначаются при незначительной погрузке и выгрузки на промежуточных участках, а также в дополнение к сборным поездам).

По скорости движения:

ускоренные с уменьшенной весовой нормой и повышенными маршрутными скоростями; все остальные грузовые поезда.

По состоянию, включаемых в состав вагонов:

груженые;порожние;комбинированные

По числу групп в составе:

одногрупные состоят из вагонов назначением на одну станцию; групповые состоят из подобранной группы вагонов 2-х и более назначений.

По условиям тягового обслуживания:

обслуживаемые локомотивной тягой ОАО РЖД;собственными и арендованными локомотивами независимых перевозчиков и операторских компаний.

3. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ РАБОТУ СТАНЦИИ

Работа станции организуется на основе законодательных документов. Вышестоящими организациями разрабатываются:

•Федеральный закон «Устав железнодорожного транспорта Российской Федерации»;

•Основные положения работы железнодорожной станции;

•Правила технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации;

•Инструкция по движению поездов и маневровой работе на железных дорогах Российской Федерации;

•Инструкция по сигнализации на железных дорогах Российской Федерации;

•план формирования и график движения поездов. На станции разрабатываются:

•техническо-распорядительный акт (ТРА) станции; — это документ, характеризующий ее техническое оснащение, устанавливающий порядок использования технических средств станции, обеспечивающих безопасность при приеме, отправлении и пропуске поездов, производстве маневровой работы.

•технологический процесс работы станции; определяет рациональную научнообоснованную систему организации работы. В нем излагаются порядок и нормы времени на выполнение операций.

•местные инструкции по безопасности движения и технике безопасности.

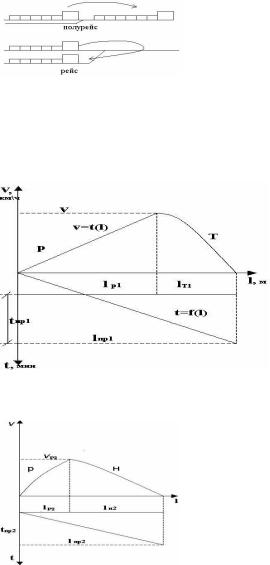

4. ТИПЫ МАНЕВРОВЫХ ПОЛУРЕЙСОВ (ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ПОЛУРЕЙСА).

Процесс маневровой работы складывается из многократно повторяющихся элементарных передвижений локомотива (одного или с вагонами).

Перемещения по станционным путям вагонов с локомотивом или одного локомотива без перемены направления движения называется маневровым полурейсом. Перемещение вагонов или одиночного локомотива с одного пути на другой с переменной направления движения называется маневровым рейсом. Рейс состоит из двух полурейсов.

При передвижении локомотива с вагонами полурейса и рейсы называются рабочими, без вагонов - холостыми. Вагоны, с которыми совершается полурейс или рейс, называются маневровым составом.

Рассмотрим типы полурейсов и их графики.

Длина полурейса и его продолжительность зависят от расположения станционных путей, величины маневрового локомотива и способа маневров. Движение состава при маневрах совершается с переменной скоростью.

1. Разгон-торможение - По этому типу полурейса машинист выполняет передвижения с вагонами или без них, разгоняясь до скорости vр1, и затем сразу начинает торможение до полной остановки; при этом длина полурейса - lпр1, время - tпр1.

2. Разгон-движение по инерции - Отличие от 1 в том, что после достижения некоторой скорости разгона Vр2 отключает тягу и далее движение идет по инерции до полной остановки; может применяться для экономии топлива.

3. Комбинированный - Машинист после движения по инерции применяет торможение для того, чтобы остановиться в необходимой точке пути.

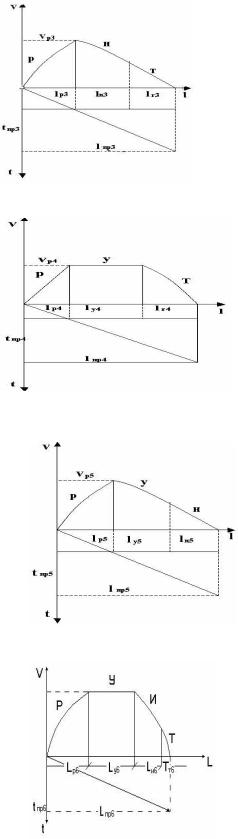

4. Разгон-движение с установленной скоростью-торможение - Применяется, если длина полурейса достаточно велика; сначала идет разгон до скорости vр1, затем движение с установившейся скоростью, а далее торможение для остановки в необходимой точке пути.

5. Разгон-движение с установленной скоростью – движение по инерции - Отличается от 4 тем, что в конце передвижения вместо торможения состав двигается по инерции до полной остановки.

6. Разгон-движение с установленной скоростью-движение по инерции-торможение - Аналогичен 5, но для остановки в заданной точке после передвижения по инерции применяется торможение.

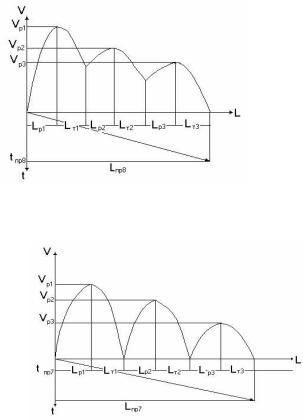

7. Более сложный тип передвижения: без изменения направления движения применяется несколько разгонов и несколько замедлений до полной остановки; как правило, скорость каждого последующего разгона ниже скорости предыдущего, т.е. vр3 <vр2<vр1 .

8. Без изменения направления движения производится несколько разгонов и несколько замедлений, однако, торможение внутри полурейса выполняется не до полной остановки. За счет использования движения по инерции возможен вариант 7 и 8 типов полурейсов.

5. СПОСОБЫ РАСФОРМИРОВАНИЯ СОСТАВОВ НА ВЫТЯЖНЫХ ПУТЯХ

При манёврах осаживанием состав с вытяжного пути двигается вагонами вперёд на один из сортировочных путей. После остановки доставленные вагоны отцепляются, а маневровый состав оттягивается на вытяжной путь и вновь осаживается на путь, куда должен быть направлен следующий отцеп, и т. д. Такой способ самый медленный, но его применение обусловлено требованиями безопасности движения поездов.

Манёвры толчками состоят в том, что после вытягивания состава на вытяжной путь машинист по команде составителя поездов сильно разгоняет его в сторону сортировочных путей, а затем резко тормозит. В результате заранее отцепленные вагоны (отцепы) по инерции продолжают двигаться на соответствующие пути. Остановка отцепов производится за счёт сил сопротивления и при помощи тормозных средств. Манёвры могут выполняться изолированными (одиночными) серийными или многогруппными толчками. Особенность изолированных толчков состоит в том, что после каждого толчка состав оттягивается для последующего толчка.

При серийных толчках состав, вытягивается на вытяжной путь за разделительную стрелку на расстояние 150-200 м, а затем разгоняется и тормозится, но не до полной остановки, а только для того, чтобы заранее подготовленный отцеп оторвался от состава и начал движение по инерции. После этого состав без оттягивания снова разгоняется и притормаживается для второго толчка, и так 3 – 4 раза. В результате выполняется серия толчков, после которой состав оттягивается и производится следующая серия толчков.

Сущность сортировки многогруппными толчками состоит в том, что перед каждым толчком в маневровом составе расцепляется не один, а несколько отцепов, которые затем одним толчком направляются на разные сортировочные пути.

6. РАСФОРМИРОВАНИЕ СОСТАВОВ МЕТОДОМ ОСАЖИВАНИЯ.

Время выполнение маневров осаживанием равно:

ос = tx + tв + tос

1.холостой заезд локомотива за составом или его частью в парк приёма.

tx = а х х

х - кол-во частей на которые разделен состав; а – продолжительность холостого полурейса.

2.вытягивание состава на вытяжной путь.

tв= (ав + bв * m(g+x)/2gx) *g;

х-число выставочных полурейсов,

m(g+x)/2gx = среднее число вагонов в каждой части.

3.осаживание состава на путь сортировочного парка.

toc= (аoc + boc * m(g+x)/2gx) *g;

Число сортиртировочных полурейсов равно числу отцепов(g), т.к. в каждой расформированной части первое осаживание с количеством вагонов m(g+x)/2gx.

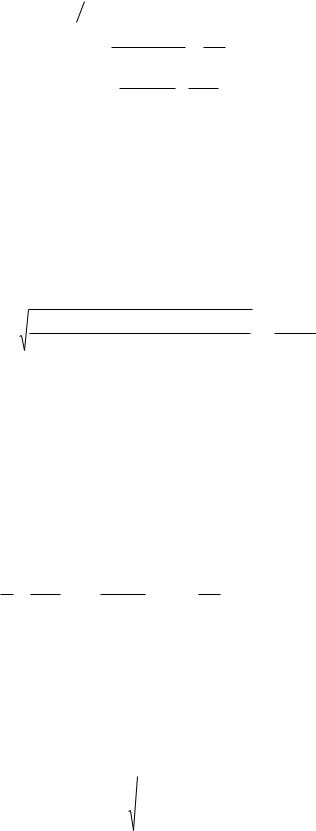

7. РАСФОРМИРОВАНИЯ СОСТАВОВ ОДНОГРУППНЫМИ ИЗОЛИРОВАННЫМИ ТОЛЧКАМИ.

Время расформирования определяется также, как и при маневрах осаживания с делением состава на части. Отличия от осаживания:

-вместо полурейсов вытягивания - полурейсы оттягивания, вместо полурейса осаживание – полурейсы толчков.

1.перестановка состава на вытяжной путь из парка приёма. Среднее количество вагонов в маневровом составе m/x, средняя продолжительность полурейса будет:

ав + bв * m/x=∑tпер

2.холостые полурейсызаезды локомотива за частями состава

tx = ах х

3.толчки – разгон и торможение

аx - продолжительность холостого полурейса;

g – количество оцепов (количество торможений).

m(g +

x) |

2 |

gx

-среднее количество вагонов.

|

|

|

|

|

|

m (g + x) |

|

V |

||||

t р |

|

|

|

р |

|

р |

||||||

= а |

р |

+ b |

|

2gx |

|

|

|

60 |

||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||

|

|

|

|

|

|

|

m (g − x) |

|

V |

|

||

t торм |

торм + b |

|

|

|

|

торм |

||||||

= а |

торм |

|

2gx |

|

|

|

60 |

|||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||

4.оттягивание-перемещение маневрового состава после каждого толчка. (m\2x) – это количество вагонов;

(g –x) – количество полурейсов

t от |

|

|

|

m |

|

= а |

от |

+ bот |

|

|

|

|

|||||

|

|

|

|

2x |

|

Общее время расформирования одногруппными изолированными толчками:

Тс |

= tпер + t х |

+ t р + t торм + tот |

Берем производную и приравниваем к 0, определяем оптимальное количество групп.

Подставим и получим формулу для вычисления минимального времени на сортировку состава и оптимального количество частей в

нем:

Т |

|

= |

(а |

в |

+ а |

х |

− а |

с |

) (b |

|

V + 60 b |

|

mg) |

а |

|

V |

+ а |

|

|

|

|

|

|

рт |

р |

от |

|

+ |

рт |

р |

g |

||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||

|

с |

|

|

|

|

|

|

|

|

30 |

|

|

|

60 |

|

от |

||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||

8. РАСФОРМИРОВАНИЯ ОДНОГРУППНЫМИ СЕРИЙНЫМИ ТОЛЧКАМИ.

Продолжительность расформирования определяется суммой времени, затрачиваемой на холостые заезды за частями состава, вытягивая их на вытяжной путь, сортировку серий толчков и обратное оттягивания после каждой серии. Наиболее сложной является определение продолжительности одного полурейса одного серийного толчка. В таком полурейсе величина маневрового состава и скорость разгона различны при каждом толчке. Поэтому теоретически необходимо рассчитать время на каждый разгон и замедления в серии толчков, но с достаточной для практики точностью можно анализировать продолжительность маневров как одногруппными серийными толчками, по средней величине состава и средней скоростью разгона в каждой серии толчков. Кол-во полурейсов в серии толчков при расформировании в каждой части состава равняется g/(dсеродх), а состава в целом = g/dсерод (dсерод – среднее количество одногруппных толчков в серии)

Количество разгонов и замедлений равно g, а обратных оттягиваний

(g/dсерод – х)

Среднее кол-во вагонов при каждом разгоне серии толчков = м(g+x)/2gx , а при замедлении = м(g-x)/2gx.

Среднее кол-во вагонов в полурейсе оттягивания можно применять как половину суммы вагонов первого и последнего оттягивания при расформировании части состава.

|

1 |

|

d |

од |

|

md |

од |

|

|

m |

|

[( |

− |

сер |

)m + |

сер |

] 2 |

= |

|||||

х |

g |

g |

2x |

||||||||

|

|

|

|

|

|||||||

Найдем общее время на расформирование состава одногруппными серийными толчками

Т с |

= (ав |

+ вв |

|

т |

)х + а |

х х + (а р + |

в р |

т(g + x) |

) |

v р g |

+ |

|||||||||||||

|

х |

|

2gx |

|

60 |

|||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||

+ (ат + вт |

т(g − x) |

) |

|

v р g |

+ |

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||

|

|

|

2gx |

60 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||

|

|

|

|

|

|

т |

|

g |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

+ (аот + вот |

|

)( |

|

|

|

− х) |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||

2х |

d од |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

сер |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||

Т |

|

= f (x) = 0 x = |

|

|

|

d серод в рт v р |

+ 60вот |

тg |

|

|

||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||||||

с |

|

|

120d серод (ав |

+ а х |

− аот |

|

|

|||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||

Оптимальное время сортировки состава при делении его на оптимальное число частей (групп).

|

|

|

(а |

|

+ а |

|

− а |

|

)(d |

од |

в |

|

v |

|

+ 60в |

|

)тg |

|

Т |

|

= |

в |

х |

от |

сер |

рт |

р |

от |

+ |

||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||

с |

|

|

|

|

|

|

30d |

од |

|

|

|

|

|

|||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

сер |

|

|

|

|

|

|

|||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

а |

р |

v |

р |

|

а |

+ ( |

|

+ |

|

||

|

|

|

|

||

60 |

|

|

d |

||

от од сер

)g

9. ТЕХНОЛОГИЯ РАБОТЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ СТАНЦИИ

-Сооружаются для выполнения технических операций по приему, отправлению и пропуску грузовых и пассажирских поездов, грузовых и коммерческих операций по приему грузов к перевозке, погрузке — выгрузке, хранению и выдаче грузов получателям, маневровых операций по отцепке вагонов от сборных поездов и подаче (уборке) их на грузовые пункты, прицепке к сборным поездам; служат для посадки и высадки пассажиров, обработки багажа и грузобагажа.

1. путевое развитие, включающее главные пути, приемоотправочные пути, вытяжные, погрузо -выгрузочные пути и др.; 2. пассажирские здания с платформами и переходами между ними; 3. грузовые склады и площадки, стрелочные посты, устройства СЦБ и связи и др.

-В зависимости от расположения приемоотправочных путей различают три основных типа станций: с продольным, полупродольным и поперечным расположением путей.

-Для работы со сборными поездами на станции сооружается вытяжной путь. Местная работа на станции производится в грузовом районе, где имеются погрузо-выгрузочные и выставочные пути. Грузовой район располагается со стороны противоположной пассажирскому зданию, во избежание пересечения главных путей при маневровой работе.

-Промежуточные станции осуществляют работу: А) с пассажирскими поездами:

-по пропуску их без остановки через станцию по главным путям;

-с остановкой на приемоотправочных путях, возле которых размещены пассажирские платформы для посадки, высадки пассажиров;

-погрузка, выгрузка почты и багажа.

Б) с грузовыми транзитными поездами:

-пропуск их через станцию по главным путям;

-остановка их под обгон на приемоотправочных путях. В) с грузовыми сборными поездами:

-с остановкой их на приемоотправочных путях для прицепки, отцепки групп вагонов, назначением на грузовой район и подъездные пути.

10. НАЗНАЧЕНИЕ И КЛАССИФИКАЦИЯ СОРТИРОВОЧНЫХ СТАНЦИЙ.

Сортировочные Станции.

Предназначены для массового расформирования – формирования поездов, а также пропуска транзитного вагонопотока, пропуска транзитного вагонопотока с частичной переработкой (изменение массы, длины, прицепка и отцепка вагонов), переработки местного вагонопотока, поступающего после расформирования поездов на специализированные пути, а оттуда – на грузовые фронты.

Сортировочные станции классифицируются:

1.По значению их работы на сети ж.д: сетевые и региональные; 2.По ведомственной принадлежности: промышленные, сортировочные. объединенные;

3.По мощности основных устройств: повышенной мощности(более 5500ваг, более 40 путей), большой мощности(от 3550 до 5500ваг, от 30 до 40 путей),средней мощности(от 1500 до 3500 ваг, от 17 до 29 путей), малой мощности(до 1500ваг,от 4 до 16 путей).

4.По числу сортировочных систем: односторонние и двухсторонние; 5.По взаимному расположению основных парков: последовательные. Комбинированные, параллельные.

6.По расположению главных путей: с объемлющим расположением, односторонним, внутренним.

11. ТЕХНОЛОГИЯ ОБРАБОТКИ ПОЕЗДОВ В ПАРКЕ ПРИЕМА СОРТИРОВОЧНОЙ СТАНЦИИ.

Если на поступающий в расформирование поезд предварительно не поступило ТГНЛ, то в процессе обработки такого состава возникает дополнительные операции по составлению натурного листа и вводу его в ЭВМ. Однако общее время обработки не увеличивается, т.к. операции начинаются сразу после поступления документов в СТЦ, параллельно техническому и коммерческому обслуживанию составов.

Операции до прибытия:

- получение сообщения об отправлении поезда с соседней станции -извещение работников ПТО и ПКО о номере, времени и пути приема поезда

-выход работниковов ПТО и ПКО к пути приема поезда

-списывание номеров вагонов во входной горловине После прибытия поезда:

-доставка груз документов в СТЦ (2мин); ввод в ЭВМ времени прибытия поезда (1); отцепка поездного локомотива (2);

-составление натурного листа и ввод в ЭВМ (8 мин)

-технический и коммерческий осмотр состава (15)

-снятие ограждения и доклад в СТЦ о неисправности вагонов (2)

-корректировка и специализация путей СП, сведений о вагонах (2)- передача сведений причастным работникам

-расформирование состава (7мин)

-ввод в ЭВМ о фактическом роспуске состава, корректировка модели СП (1) Общая продолжительность - 25 мин

-при наличии в ЭВМ ТГНЛ

До прибытия:

-получение ТГНЛ со станции формирования

-получение сообщения об отправлении поезда с соседней станции

-извещение работников ПТО и ПКО о номере, времени и пути приема поезда

-выход работников ПТО и ПКО к пути приема поезда

-списывание номеров вагонов во входной горловине После прибытия поезда:

-ввод в ЭВМ информации о времени фактического прибытия поезда, корректировка модели ПП

-отцепка поездного локомотива и отпуск тормозов, ограждение состава

-доставка груз документов в СТЦ (2мин);

-сверка документов и ТГНЛ

-технический и коммерческий осмотр состава (15)

-снятие ограждения и доклад в СТЦ о неисправности вагонов (2)

-корректировка и специализация путей СП, сведений о вагонах (2)- передача сведений причастным работникам

-расформирование состава(7мин)

-ввод в ЭВМ о фактическом роспуске состава, корректировка модели СП (1) Общая продолжительность - 25 мин

12. ЭЛЕМЕНТЫ ГОРОЧНОГО ЦИКЛА

Горочный технологический цикл – повторяющаяся последовательность технологических операций на горке от начала (окончания) одного осаживания до начала (окончания) следующего осаживания.

Горочный технологический интервал – интервал времени необходимый на расформирование одного состава. Это время от начала роспуска 1 состава до начала роспуска следующего состава.

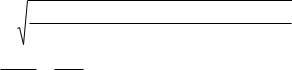

Горочный интервал, мин/сост, определяется по формуле:

|

, |

(9) |

где |

− горочный технологический цикл, мин; |

− число составов, расформировываемых за горочный технологический цикл. |

Расформирование составов на горке включает несколько операций:

1. заезд горочного локомотива в ПП - заключается в перемещении горочного локомотива от горба горки, а разделительную стрелку во входной горловине и обратного полурейса в хвост надвигаемого состава

|

|

|

0,06(l |

/ |

+ l |

// |

) |

|

|

t |

|

= |

з |

з |

+ t |

|

|||

|

|

|

|

|

|||||

|

|

|

|

|

|

|

|

||

|

з |

|

V |

|

|

|

|

пд |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

|

|

|

|

з |

|

|

|

|

|

где Vз – скорость заезда (изменяется в пределах от 18 до 25 км/ч); tпд – время необходимое на перемену направления движения;

0,06 – перевод из км/ч в м/мин 2. надвиг – движение состава вагонами вперед из парка приема до горба горки

t= 0,06 lн

зVн

где Vн – скорость надвига (8-10 км/ч);

lн – длина участка надвига (150-400 метров) 3. роспуск с горки

|

|

|

0,06ml |

ваг |

|

|

1 |

|

t |

|

= |

|

1 |

− |

|

, мин |

|

р |

|

|

|

|||||

|

|

Vр |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

2g |

||

Vр – скорость роспуска (5-7 км/ч); g – количество отцепов;

m – число вагонов в составе.

4. осаживание. В данном случае время на осаживание считается как доля времени, необходимая на операции осаживания после роспуска

t |

ос |

= 0,06 m |

|

|

0,06 – коэффициент, учитывающий удельное время, приходящееся на один вагон после расформирования одного состава.

13. ПОКАЗАТЕЛИ РАБОТЫ ГОРКИ

Основным показателем, характеризующим работу горки, является перерабатывающая способность – максимальное число вагонов, которое может быть распущено с горки за сутки. Она зависит от кол-ва вагонов в составе, продолжительности надвига и роспуска, перерывов в работе из-за враждебных маршрутов, числа горочных локомотивов и др.

= (1440 − Т гп − Т оф ) m н ад , ваг

tи

где Тгп – суммарное время технологических перерывов в работе горки; Тоф – занятость горки операциями окончания формирования;

m – среднее число вагонов в составе;

tи - горочный технологический интервал; α – коэффициент надежности.

1440 – количество минут в сутках. Резерв горки N = N пер − N перпотр , ваг

14. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПОВЫШЕНИЮ ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ СПОСОБНОСТИ ГОРКИ

1. Увеличение до определенных пределов количества горочных локомотивов.

2. Частичная замена осаживания подтягиванием со стороны вытяжек формирования (если свободны маневровые локомотивы). 3. Автоматизация горочных процессов.

4. Конструктивные и реконструктивные мероприятия. К ним относятся:

изменение профиля горки (увеличиваем уклон с целью убыстрения роспуска),укладка второго пути надвига и роспуска,укладка обходного пути вокруг горба горки,

установка промежуточных светофоров на путях надвига

15. СУЩНОСТЬ ПРОЦЕССА НАКОПЛЕНИЯ СОСТАВОВ. ПАРАМЕТР НАКОПЛЕНИЯ.

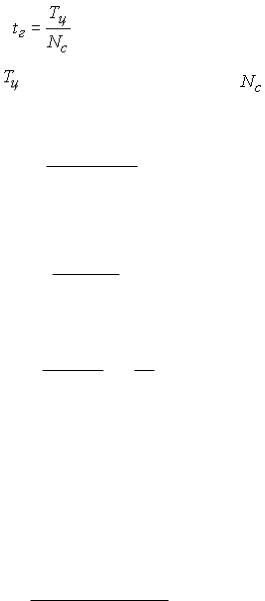

Процесс образования полного состава поезда, подлежащего формированию, называется накоплением. Заканчивается он прибытием последней замыкающей группы вагонов. Простой вагонов в ожидании поступления этой группы называется простоем под накоплением, а время накопления вагонов на состав – периодом накопления.

Рассмотрим процесс накопления состава.

где - количество вагонов в составе;– время накопления составов.

Непрерывность процесса накопления увеличивает простой вагонов. Рассмотрев процесс накопления вагонов, можно сделать такой вывод: суммарная затрата вагоночасов на накопление всех вагонов одного назначения не зависит от размеров вагонопотоков.

Используя график, вагоночасы накопления одного состава можно определить не как сумму площадей прямоугольников, а как примерно равную ей площадь треугольника, который получается если точку (начало накопление) соединить прямой с точкой (окончание накопления). Основание треугольника – период накопления состава Тс, а высота – число вагонов формируемого состава m. Тогда простой вагонов под накоплением одного состава, всех составов данного назначения Вн =( τс1 + τс2 +τс3)m/2

Сумму τс1 + τс2 +τс3=τн называется периодом накопления за сутки, подставив в формулу это значение, получим Вн =τнm/2.

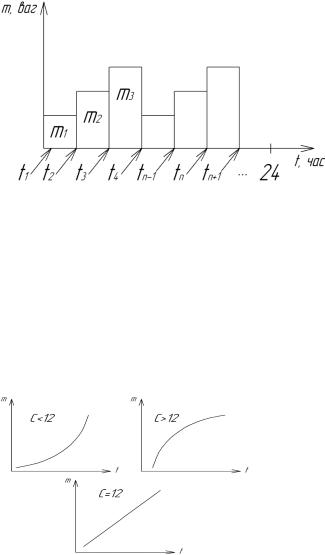

Поскольку τн =24 часа, то величина τн/2=12 часам во всех случаях при условии непрерывного накопления составов, т.е. когда накопление

следующего состава начинается сразу после |

завершения накопления предыдущего. Поэтому данную постоянную величину |

|||||||||||||||

назвали параметром накопления С= τн/2, который выражает затраты составочасов на накопление вагонов одного назначения. |

||||||||||||||||

Вагоны часы накопления считаем по площади треугольника: |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||

1⁄ |

∙ ∙ + |

2 |

+ |

+ |

+ 1⁄ |

∙ ∙ |

+ |

+ |

+ |

+ = 1⁄ |

∙ ∙ + |

2 |

+ |

+ + |

24 |

= 12 ∙ |

2 |

1 |

3 |

4 |

2 |

5 |

6 |

7 |

8 |

2 |

1 |

3 |

|

|

|||

С – параметр накопления (в данном случае он равен 12). Он характеризует качественно процесс накопления.

Нормальным параметром накопления считается от 8-11. Параметр накопления зависит от времени ожидания замыкающей группы. Для уменьшения параметра накопления необходимо в первую очередь продвигать по технологической цепочке составы, в которых содержаться наибольшее количество замыкающих групп или хотя бы одна группа, т.е. необходимо воздействовать на процесс накопления следующими способами:

управлять очередность роспусков составов из парка прибытия;

управлять очередность подвода поездов к станции (в этих случаях необходимо взаимодействие станционного диспетчера, узлового и поездного диспетчера).

16. ТЕХНОЛОГИЯ ОБРАБОТКИ ПОЕЗДА СВОЕГО ФОРМИРОВАНИЯ В ПАРКЕ ОТПРАВЛЕНИЯ.

1.согласование номера пути ПО, извещение работников ПТО, ПКО о времени отправления. 2. выход на путь отправления работников ПТО, ПКО и выставка состава из СП, 3.проверка состава в выходной горловине СП,

4.закрепление состава поезда

5.отцепка маневр локомотива и выезд его с пути отправления

6.ограждение состава поезда

7.Техническая обработка и подготовка состава к отправлению, доклад о технической готовности (25 мин)

8.коммерческий осмотр, устранение неисправностей и доклад о коммерческой готовности (25 мин)

9.прием под охрану вагонов с ценными грузами (25 мин)

10.снятие ограждения

11.прицепка локомотива к составу

12.уборка средств закрепления и навес хвостовых сигналов

13.сокращенное опробование тормозов (10)

14.оформление ТГНЛ, пакетирование перевозочных документов и пересылка их в ПО

15.вручение локомотивной бригаде пакетов с док-ми, справки о тормозах, предупреждений и отправление (5 мин) Общая продолжительность -52 мин.

17. ТЕХНОЛОГИЯ ОБРАБОТКИ ТРАНЗИТНОГО ПОЕЗДА.

1.извещение работников СТЦ, ПКО, ПТО, ВОХР, сигналистов о номере пути приема поезда, времени прибытия и отправления по графику

2.выход работников, участвующих в обработке поезда на путь приема

3.контроль проверка состава во входной горловине

4.подготовка прицепляемой группы вагонов

5.закрепление состава (6 мин)

6.отцепка локомотива и выезд с пути (2)

7.ограждение состава (1)

8.доставка ПД в СТЦ

9.проверка ПД, корректировка ТГНЛ, передача данных в АСУ СС (30 мин)

10.ТО, подготовка состава к отправлению, доклад о готовности (35)

11.комм осмотр, устранение неисправностей, доклад о готовности (35 мин)

12.прием под охрану вагонов с ценными грузами (35)

13.снятие ограждения с состава (1)

14.маневровая работа по отцепке, прицепке группы вагонов (7)

15 прицепка локомотива

16.уборка средств закрепления, навес хвостовых сигналов (5)

17.сокращенная проба тормозов (10)

18.вручение поездной бригаде документов, справки тормозов, предупреждений и отправление (5) Общая продолжительность – 69 мин.

18. ПОКАЗАТЕЛИ РАБОТЫ СОРТИРОВОЧНОЙ СТАНЦИИ.

средний простой транзитного вагона без переработки: |

|||||

t |

|

= |

Ut |

тр |

|

тр |

U |

|

мин |

||

|

|

|

|||

|

|

|

тр |

||

|

|

|

|

||

Простой транзитного вагона с переработкой определяем по формуле:

t |

пер |

= t |

пр |

+ t |

|

+ t |

расф |

+ t |

|

+ t |

|

+ t |

ф |

+ t |

|

+ t |

от |

+ t |

от |

+ t |

о |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||

|

тр |

|

ож |

|

пр |

|

ож |

|

расф |

|

нак |

|

ож |

|

ф |

|

ож |

|

|

|

ож |

ч

ожидание обработки по прибытию обработки по прибытию ожидание расформирования расформирование на горке накопление ожидание формирования

формирование и перестановка ожидание обработки по отправлению обработка по отправлению ожидание отправления Простой местного вагона

t |

|

= t |

|

+ t |

ож |

+ t |

|

+ t |

|

+ t |

ож |

+ t |

|

, |

ч |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||

|

м |

|

пер |

|

под |

|

под |

|

пв |

|

у |

|

у |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

-простой транзитного вагона с переработкой;

-ожидание подачи;

-среднее время на подачу местного вагона;

-среднее время простоя местного вагона под погрузкой выгрузкой

-ожидание уборки.

-среднее время уборки местного вагона; Коэффициентом сдвоенных операций называется отношение количества грузовых операций к числу местных вагонов

Норма рабочего парка вагонов (среднее наличие вагонов на станции):

n = |

U |

t |

+U |

t |

+U |

t |

|

, |

|

|

тр тр |

|

пер пер |

|

м |

м |

|

||

|

|

|

|

|

|

||||

|

|

|

|

24 |

|

|

|

|

вагоно-сут |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Вагонооборот станции Суммарное количество принятых и отправленных вагонов всех категорий за сутки называется вагонооборотом станции:

U = 2(U |

тр |

+ U |

пер |

|

|

+ U

м

),

ваг

Коэффициент загрузки локомотивов Коэффициент загрузки маневровых локомотивов определяют отдельно для работающих на горке, по окончанию формирования, на местной работе по формуле:

= |

Tм |

, |

|||

M (1440 − T |

|||||

|

|

|

) |

||

|

|

м |

сб |

|

|

|

|

|

|||

|

Т |

- суммарное время работы маневровых локомотивов |

|||

M -число локомотивов, работающих в данном районе; |

|||||

Tсб -время на смену локомотивных бригад.

Параметр накопления Величина параметра накопления определяется в целом по станции по формуле:

С= Utнак , - число назначений плана формирования;

кn m

19.МЕТОДЫ РАСЧЕТА СОРТИРОВОЧНЫХ СТАНЦИЙ.

Аналитический (по формулам) с использованием СМО (систем массового обслуживания)

Графический (по суточнику) – при данном методе проверяется достаточность числа приемоотправочных путей, загрузка горловин, а также вытяжных и ходовых путей и других важнейших элементов станции на заданные размеры движения при определенном (заранее составленном) графике движения поездов. Этот метод дает наглядную картину работы станции, загрузка отдельных элементов и позволяет установить мероприятия по усилению пропускной способности станции, наметить план работы станции в увязке с графиком движения поездов на прилегающих участках.

Имитационное моделирование – метод, позволяющий строить модели, описывающие процессы так, как они проходили бы в действительности. Такую модель можно «проиграть» во времени как для одного испытания, так и заданного множества. При этом результаты будут определяться случайным характером процессов. По этим данным можно получит достаточно устойчивую статистику.

20.ПЛАН ФОРМИРОВАНИЯ ГРУЗОВЫХ ПОЕЗДОВ И ПОРЯДОК ЕГО РАЗРАБОТКИ План формирования представляет собой единый технологический процесс работы всех ж/д станций сети. Он связывает грузопотоки с ГДП.

Под ПФ понимается оптимальная система организации вагонопотоков. ПФ разрабатывается главным управлением движения совместно с ВЦ на 1 год и вводится в действие вместе с ГДП.

ПФ состоит из 2-х частей:

1)ПФ маршрутов с мест погрузки

2)ПФ технических маршрутов Исходные данные для ПФ: Анализ действующего ПФ

Плановые вагонопотоки Технического оснащение и перерабатывающая способность СС

Масса, кол-во ваг в составе, время простоя на станции Эксплуатационные расходы Порядок составления ПФ

-рассчитывается план отправной маршрутизации на дорогах

-рассчитывается сетевой ПФ одногруппных сквозных поездов

-расчет внутридорожного ПФ: * рассчитывается для дорог с большим числом тех-х ст-ий и разветвленной сетью * разрабатываются варианты организации местных вагонопотоков разрабатывается ПФ поездов их порожних вагонов

проверка соответствия ОПФ путевому развитию и перерабатывающей способности СС

21.ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВАГОНОЧАСОВ ЭКОНОМИИ ОТ ПРОСЛЕДОВАНИЯ ПОЕЗДОВ БЕЗ ПЕРЕРАБОТКИ при расчете плана формирования поездов.

В общем виде эффективность выделения какой-либо струи в сквозной поезд без переработки определяется путем сравнения затрат на накопление этого поезда на СС и экономии в пути следования от того, что данный состав пройдет ряд технических станций без переработки.

Условие выделения сквозного поезда:

∙ с ≤ сут ∑

эк

где ∙ с – вагоно-часы накопления;сут – суточная мощность струи, ваг/сут

∑ эк – суммарные вагоно-часы экономии по всем техническим станциям.

Чтобы накопить прямой поезд (будь это отправляемый или технический маршрут), нужно затратить определенное время, величина которого во многом определяется среднесуточной мощностью данного назначения. Затратив определенные вагоночасы на накопление такой поезд пройдет до станции назначения без переработки имея какую-то экономию на всех попутных технических ситуациях.

эк = С⁄П − Б⁄П

тр тр

эк = ваг-часы накопления - ваг-часы на переработку составов на следующих сетях. Если эк в минусе, то хорошо.

22 КЛАССИФИКАЦИЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ УЗЛОВ И ИХ ХАРАКТЕРИСТИКА.

Ж/д узел – это комплекс станций, соединенных между собой главными и вспомогательными путями, расположенный на пересечении нескольких направлений и имеющий взаимную корреспонденцию грузо- и пассажиропотоков.

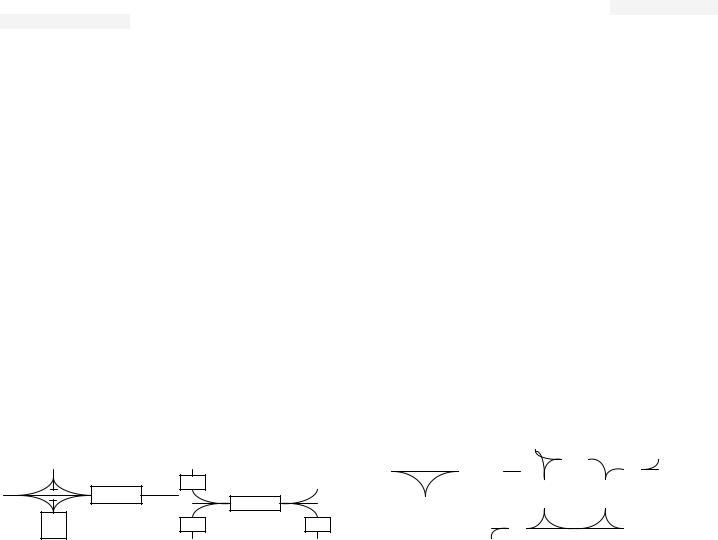

Взависимости от расположения станций, узлы бывают:

•радиальные;

•крестообразные;

•треугольные;

•продольные;

•комбинированные

ст1

ст2

Крестообразные

2 |

ст3 |

|

ст1 |

|

|

|

|

|

ст1 |

2 |

|

3 |

4 |

ст |

|

|

Радиальные |

|

|

|

|

Треугольные |

Кольцевые |