- •Особенности факельного сжигания

- •Образование оксидов азота в факеле вихревой горелки

- •Влияние качества топлива

- •Способы, основанные на снижении температуры

- •Способы, основанные на снижении избытка воздуха

- •Специальные конструкции горелок

- •3.2.6. Восстановление оксидов азота в топочной камере

- •3.2.7. Топки с кипятим слоем как метод снижения

- •Влияние качества топлива

- •Методы, основанные на снижении температуры

- •Специальные конструкции горелок

- •5.2.1. Расчет суммарных выбросов

- •Расчет удельных выбросов оксидов азота

- •Расчет удельных выбросов для газомазутных котлов

Специальные конструкции горелок

Применение специальных конструкций горелок позволяет осуществить со сравнительно небольшими затратами комплекс технических решений, обеспечивающих торможение процесса образования NOX и интенсификацию восстановительных реакций, в результате чего можно достичь заметного снижения выбросов оксидов азота. Практически эффект, достигаемый с помощью таких горелок, связан со снижением концентра

ции кислорода на начальном участке факела, где происходит воспламенение и горение летучих. Важное значение имеет также температурный фактор, хотя роль его не столь велика.

Известно, что расход металла на горелки составляет примерно 1% массы всего котла, а трудозатраты на их изготовление — около 2% суммарных трудозатрат при изготовлении котла в заводских условиях [62]. Из этого следует, что даже значительное (например, двукратное) увеличение массы и повышение сложности горелок лишь на 1—2% увеличит массу и стоимость всего котла. Поэтому в экономическом плане установка на котлах специальных горелок, обеспечивающих снижение выбросов оксидов азота, является весьма заманчивым решением.

В настоящее время, наряду с необходимостью обеспечить устойчивое воспламенение и заданную экономичность сжигания топлива при отсутствии сепарации пыли, коррозии, эрозии и шлакования поверхностей нагрева, размещенных в топке, горелки котлов должны удовлетворять экологическим требованиям. Чтобы обеспечить низкий уровень выбросов оксидов азота, конструкция пылеугольной горелки и режимные условия должны:

затормозить в корне факела подмешивание богатого кислородом вторичного воздуха к воспламенившейся аэросмеси;

интенсифицировать тепло- и массообмен между струей аэросмеси и высокотемпературными топочными газами, содержащими мало кислорода, а также между вторичным воздухом и топочными газами;

обеспечить эффективное сжигание топлива при минимально возможной доле первичного воздуха;

снизить пик температур в ядре горения без ущерба для стабильности воспламенения и эффективности выгорания топлива.

Перечисленные выше требования, характеризующие экологические достоинства горелок, легче реализуются в прямоточных горелках, нежели в вихревых, что объясняется особенностями прямоточного пылеугольного факела (подробнее см. п. 2.5.2). Поэтому уже сам по себе выбор прямоточных горелок является мероприятием, позволяющим обеспечить некоторое снижение выбросов оксидов азота по сравнению с вариантом, когда используются вихревые горелки.

Котлостроительные фирмы Западной Европы, Японии и США применяют прямоточные горелки, как правило, при тангенциальной их компоновке. При этом горелки выполняются в виде чередующихся по высоте, обычно прямоугольных, сопл аэросмеси и вторичного воздуха. Воспламенение в горелках такой конструкции начинается с наружной стороны пылевоздушной струи, большая часть летучих выделяется и сгорает в среде, обедненной кислородом, что и приводит к снижению концентрации оксидов азота в дымовых газах. Сравнение результатов измерения NOX в котлах с прямоточными и вихревыми горелками при одинаковой мощности топочных устройств и отдельных горелок и, разумеется, при сжигании одного и того же топлива подтвердило, что

прямоточные горелки обеспечивают более низкий уровень выбросов оксидов азота,

В последние годы как в СССР, так и за рубежом разработаны и опробованы в промышленности усовершенствованные конструкции прямоточных горелок, применение которых позволяет еще более снизить концентрацию оксидов азота в дымовых газах.

Фирма EVT (ФРГ), как правило, оборудует свои котлы для бурых (а иногда и для каменных) углей тангенциальными топочными камерами. Прямоточные горелки этих котлов имеют отделенные друг от друга сопла аэросмеси и вторичного воздуха, аэросмесь и воздух выходят параллельными струями, а их выходные скорости отличаются незначительно. В котле для блока мощностью 740 МВт, работающего на каменном угле, конструкторы фирмы установили над каждым блоком горелок сопла третичного дутья, через которые подается 10—15% теоретически необходимого количества воздуха. Эта модернизация горелок снизила выбросы оксидов азота примерно на 20%.

Такой же прием традиционно использует котлостроительная фирма Combustion Engineering (США). В последнее время конструкторы этой фирмы опробовали еще одно мероприятие, обеспечивающее дополнительное уменьшение образования оксидов азота и одновременно снижающее интенсивность шлакования топочных экранов. Мероприятие это состоит в установке на выходе из горелок направляющих лопаток, которые отклоняют поток вторичного воздуха от оси сопла аэросмеси (в плане) в направлении вращения факела в тангенциальной топке. Это приводит к тому, что сгорание летучих топлива происходит в обедненной кислородом среде. Позже, вследствие большего искривления струй аэросмеси, они смешиваются с потоком вторичного воздуха, что обеспечивает дожигание коксового остатка. Способ был впервые опробован на блоке мощностью 61 МВт на ТЭС Whitewater (США) и позволил не только снизить выбросы оксидов азота на 40%, но и уменьшил шлакование топочных экранов.

В Японии сначала для газомазутных, а потом и для пылеугольных котлов с тангенциальными топками были разработаны так называемые SGR-горелки (горелки с вводом газов рециркуляции через самостоятельные сопла в рассечку между соплами аэросмеси и вторичного воздуха). Такими горелками, в частности, были оборудованы первые два пылеугольных котла к энергоблокам мощностью 500 МВт на ТЭС Matsushima. Испытания, проведенные на этих котлах при сжигании нескольких марок битуминозных углей, показали, что увеличение расхода газов рециркуляции от 0 до 15% снижает выбросы оксидов азота только для углей с повышенной степенью метаморфизма и всего лишь на 10-20%.

Модификацией прямоточных горелок TvmaSGR являются РМ-горелки (Pollution Minimum, т. е. горелки с минимальным загрязнением). Конструкция такой горелки, устанавливаемой обычно на котлах с танген-

Рис.

3.9.

Прямоточная пылеугольная горелка типа

РМ (Япония):

1

-

мазутная

форсунка; 2

-

вторичный

воздух; 3

-

газы

рециркуляции; 4

-

аэросмесь

с повышенной концентрацией угольной

пыли; 5

- аэросмесь с пониженной концентрацией

пыли

циальными топками при сжигании высококачественных битуминозных углей, показана на рис. 3.9. Принципиальным отличием этой горелки от обычной является подача топлива по одному соплу — с повышенной концентрацией, а по другому — с пониженной. Между этими двумя соплами размещено сопло для ввода газов рециркуляции. Второе сопло для газов рециркуляции расположено между соплами обогащенной аэросмеси и вторичного воздуха. Эти горелки испытаны пока что только на крупном огневом стенде при сжигании нескольких марок углей.

Вихревые горелки в традиционном исполнении приводят, как уже отмечалось, к более высокой концентрации оксидов азота в дымовых газах. Однако модификация факельного процесса в нужном направлении может и в этом случае снизить интенсивность образования NOX или создать условия для восстановления оксида азота. Модификация факельного процесса может быть осуществлена изменением скоростного режима, доли первичного и вторичного воздуха, крутки отдельных потоков аэросмеси и вторичного воздуха и т. д.

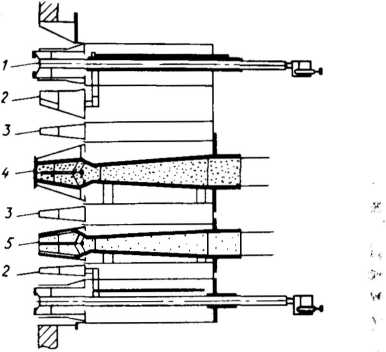

Влияние скоростного режима вихревых горелок на образование оксидов азота было впервые отмечено сотрудниками ВТИ в начале 70-х годов при проведении опытов на котлах ТПП-312 Ладыжинской ГРЭС [50]. Вихревые горелки этих котлов в заводском исполнении имели Два канала по вторичному воздуху. Измерения показали, что при постоянном избытке воздуха в горелках и неизменной скорости аэросмеси почти полное прекращение расхода вторичного воздуха по наружному каналу и соответствующее увеличение скорости внутреннего по-

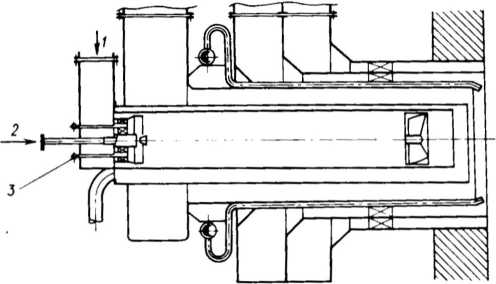

Рис. 3.10. Сдвоенная вихревая горелка котла БКЗ-420-140-5:

1 — шибер с ручным приводом; 2 - внутригорелочный клапан с КДУ

тока вторичного воздуха приводит к увеличению концентрации NOX в дымовых газах на 40—45%.

С учетом этого на котле БКЗ-420-140-5, который также был оборудован вихревыми горелками с двумя каналами вторичного воздуха, решено было проверить эффект от обратной процедуры: увеличить скорость наружного потока вторичного воздуха, одновременно снизив скорость внутреннего потока вторичного воздуха, окружающего поток аэросмеси, до скорости этой аэросмеси. В соответствии с законами аэродинамики складывающейся при этом аэродинамической структуре на начальном участке факела должна соответствовать минимальная интенсивность поперечного турбулентного массообмена на поверхности раздела коаксиальных спутных закрученных потоков аэросмеси и внутреннего потока вторичного воздуха.

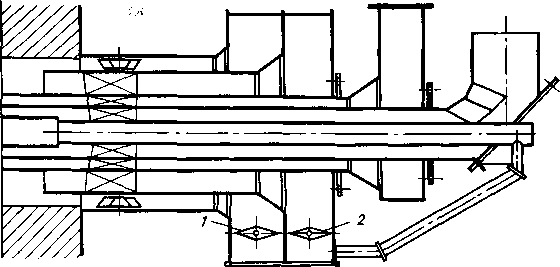

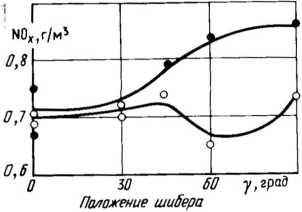

Опыты были проведены при нагрузках, близких к номинальной, при работе всех мельниц и при расчетном коэффициенте избытка воздуха за топкой. Изменялось только соотношение расходов вторичного воздуха по внутреннему и наружному каналам путем изменения положения индивидуальных шиберов (рис. 3.10).

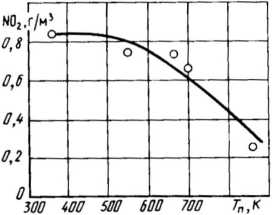

По результатам этих опытов на рис. 3.11 приведена зависимость относительной концентрации оксидов азота от отношения скоростей на выходе из внутреннего канала вторичного воздуха и наружного канала аэросмеси. Обработка результатов измерений в относительных величинах потребовалась для того, чтобы исключить влияние такого важного фактора, как содержание азота в топливе. В различных опытах Nr менялось от 0,79 до 0,91%, поэтому удобнее было оценивать результаты по изменению относительной концентрации диоксида азота NO2 = = NO2H3M/NO2MaKC, где NO™aKC — максимальное расчетное значение концентрации оксидов азота, которое получилось бы при переходе

в диоксид азота всего содержащегося в топливе азота. Концентрация \0™акс, г/м3, рассчитывалась по формуле (2.16).

Кривая, проведенная по экспериментальным точкам на рис. 3.11, говорит о возможности некоторого снижения выбросов NC)X при торможении подмешивания вторичного воздуха к аэросмеси на начальном участке факела. Аппроксимация экспериментальных точек дает зависимость:

NO2 = (w2BH/w?P - l)2 + 0,12, (3.1)

где w2BH, w”p — выходные скорости во внутреннем канале вторичного воздуха и в наружном канале аэросмеси.

Последующая проверка описанного метода снижения выбросов оксидов азота подтвердила его эффективность. В опытах, проведенных сотрудниками Уралтехэнерго и ВТИ на котле П-57 (моноблок мощностью 500 МВт), удалось снизить концентрацию оксидов азота в дымовых газах примерно с 0,97 до 0,55 г/м3. Работники Сибтехэнерго на котле П-57 другой электростанции при проведении опытов на сниженной нагрузке (около 780 т/ч) получили уменьшение концентрации оксидов азота с 0,98 до 0,88 г/м3, прикрыв на 50%шибер, регулирующий расход вторичного воздуха на внутренний канал. При почти полном прекращении расхода воздуха по этому каналу концентрация NOY в дымовых газах снова возрастала до 1,03 г/м3.

Снижение образования NO* описанным методом было получено не только при сжигании экибастузского угля, но и в котле ТПП-210А, работающем’ на кузнецких углях марки СС [63]. Топка этого котла оборудована шестью вихревыми горелками, расположенными встречно на фронтовом и заднем экранах. Во всех опытах, проведенных при сниженном расходе вторичного воздуха по внутреннему каналу и увеличенном расходе вторичного воздуха по наружному каналу, было отмечено снижение концентрации NOX в дымовых газах от 10 до 30%. Невысокий средний эффект от внедрения мероприятия на котле ТПП-210А (примерно 15% снижения выбросов NOX) объясняется тем, 'гто топка котла работает с жидким шлакоудалением, температура в камере горения составляет 1640°С, что свидетельствует о наличии термических оксидов азота, на которые не оказывает влияния торможение ПоДмешивания вторичного воздуха к аэросмеси.

Рис.

3.12.

Зависимость концентрации NOX

от

положения шибера на входе во внутренний

канал и вторичного воздуха:

Рис.

3.12.

Зависимость концентрации NOX

от

положения шибера на входе во внутренний

канал и вторичного воздуха:

• - Ргн = 0°; О- Р®н = 45°

На образование NOX в процессе горения летучих на начальном участке факела влияют параметры крутки аэросмеси и вторичного воздуха.

В опытах на огневом факельном стенде Среднеуральской ГРЭС при сжигании экибастузского угля проверялась модель горелки для котла П-57 с двумя каналами по вторичному воздуху. После проведения опытов с моделью заводской горелки, у которой параметр крутки различных потоков возрастал в направлении от центра к периферии горелки, были удалены лопатки во внутреннем канале вторичного воздуха.

На рис. 3.12 приведена зависимость концентрации оксидов азота от положения шибера на входе во внутренний канал вторичного воздуха. Светлыми точками обозначены результаты опытов с горелкой, в которой установлен аксиальный лопаточный завихритель (0®н =45°), а черными — опытов с подачей внутреннего потока вторичного воздуха прямотоком ((3®н =0°). В канале аэросмеси в обоих случаях были установлены аксиальные лопатки (fli =45°). При малой скорости внутреннего потока вторичного воздуха (при уш = 304-45°, и>®н = 64-8 м/с) это обстоятельство не вызывало существенной разницы в количестве образующихся N0^. Но при достаточно большом количестве движения прямо- 1 точной струи (при уш = 604-90°, = 144-18 м/с) усиливается переме

шивание расходящейся закрученной струи аэросмеси и потока вторичного воздуха, что приводит к увеличению концентрации NOX примерно на 20%.

Отсюда следует практический вывод: для снижения образования NOX необходимо, чтобы угол закрутки потока воздуха, примыкающего к аэросмеси, был больше угла крутки аэросмеси. В целях последующего интенсивного перемешивания воздуха и горящей угольной пыли вторичный воздух из наружного канала можно подавать прямотоком.

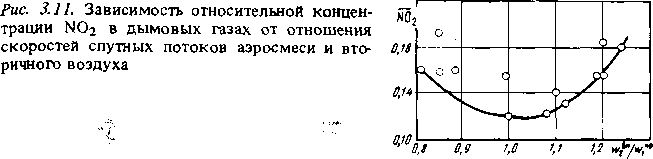

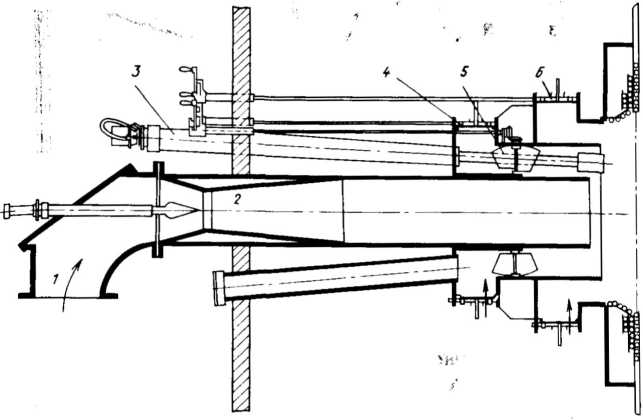

Именно этот принцип был использован котлостроительной фирмой ' Babcock-Wilcox (США) при создании так называемых ’’двухрегистро- * вых горелок” (рис. 3.13). В этих горелках вследствие значительной J крутки внутреннего потока вторичного воздуха и прямоточного движе- ■ ния аэросмеси на начальном участке факела ухудшается смесеобразование этих двух потоков. Однако в дальнейшем поступающая прямотоком струя наружного вторичного воздуха как бы прижимает внутренний

Рис. 3.13. Двухрегистровая пылеугольная горелка фирмы Babcock Wilcox:

I - аэросмесь; 2 — регулировочное сопло; 3 - выдвижная растопочная форсунка; 4 — шибер, регулирующий расход внутреннего потока вторичного воздуха; 5 - регулируемые лопатки на внутреннем потоке вторичного воздуха; 6 — шибер, регулирующий расход наружного, незакрученного потока вторичного воздуха

поток к аэросмеси, в результате чего обеспечивается удовлетворительное перемешивание всего воздуха с топливом.

Впервые промышленное опробование подобной горелки было проведено на ТЭС Ernest Gaston (США) [64]. Длительная эксплуатация новых горелок подтвердила их высокую эффективность. Из более поздних публикаций известно, что такие горелки были внедрены на семи энергоблоках мощностью от 90 до 700 МВт [65], работающих на битуминозных и полубитуминозных углях. В результате внедрения двухрегистровых горелок на всех семи котлах было достигнуто снижение выбросов оксидов азота на 40- 60%.

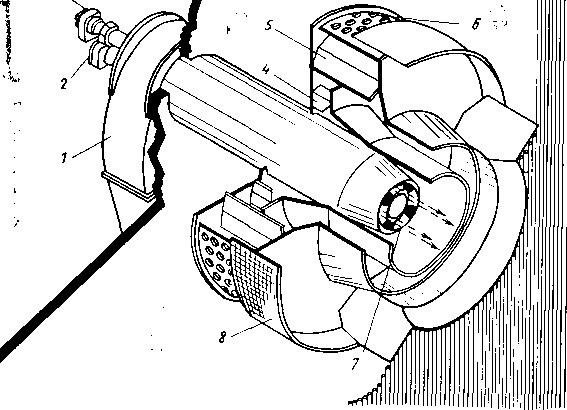

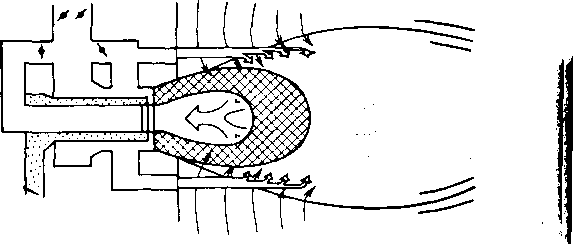

Другая котлостроительная фирма США — Foster-Wheeler — сообщила об успешном внедрении мощных вихревых горелок, также обеспечивающих значительное снижение образования оксидов азота за счет торможения смешения вторичного воздуха с воспламеняющейся аэросмесью [66]. Конструкция такой горелки показана на рис. 3.14. В отличие от двухрегистровой горелки фирмы Babcock—Wilcox эта горелка имеет тангенциальные закручивающие лопатки на общем подводе вторичного воздуха и на подводе вторичного воздуха к внутреннему кана- ЛУ- Кроме того, кольцевой канал для ввода аэросмеси заменен четырьмя Целевыми соплами.

3

Рис. 3.14. Горелка фирмы Foster-Wheeler с расщепленным соплом аэросмеси:

1 — тангенциальный ввод аэросмеси; 2 — фотодатчик; 3 — запальник; 4 - внутренний регистр; 5 - наружный регистр; 6 - перфорированный распределитель воздуха; 7 - рассекатели; 8 - подвижный цилиндрический шибер

Комплект новых горелок в количестве 16 шт. был установлен в ноябре 1979 г. на котле блока № 1 мощностью 375 МВт на ТЭС San Juan (штат Нью-Мексико). Горелки располагались на фронтовой стене в четыре яруса по высоте. Мощность горелки 88 МВт, каждый ярус горелок получал аэросмесь от одной среднеходной мельницы. При сжигании высокозольного полубитуминозного угля с теплотой сгорания 18,5 МДж/кг в вихревых горелках с лопаточным аппаратом прежней конструкции концентрация оксидов азота в дымовых газах при полной нагрузке составляла 0,88- 0,92 г/м3 (при а = 1,4). Новые горелки позволили снизить концентрацию NOX до 0,32—0,38 г/м3 . Следует отметить, что ступенчатое сжигание при старых горелках (когда через верхний ярус горелок подавался только воздух, а в работающих горелках коэффициент избытка воздуха составлял аг = 0,96) позволило снизить концентрацию оксидов азота только до 0,56—0,62 г/м3.

Интересен опыт энергетиков ФРГ по созданию вихревых горелок, обеспечивающих уменьшение выбросов оксидов азота за счет снижения избытка воздуха на начальном участке факела.

В качестве исходной конструкции фирма Deutshe— Babcock использовала двухрегистровую горелку американской фирмы Babcock—Wilcox. 76

Рис. 3.15. Вихревая пылеугольная горелка ступенчатого сжигания фирмы Deutshe- Babcock:

I - завихритель; 2 - аэросмесь; 3 - мазутная форсунка; 4 - центральный воздух; 5 - вторичный воздух; 6 — третичный воздух

Немецкая модификация предусматривает установку мазутной форсунки по оси горелки и приспособлена для сжигания углей, поступающих на электростанции ФРГ. Как показано на рис. 3.15, поток воздуха делится на два: внутренний — вторичный закручивается и служит для стабилизации факела, наружный — третичный выходит прямотоком. В первой зоне горения образуется ядро факела, обогащенное топливом, куда подается столько воздуха, сколько необходимо для стабильного зажигания и горения. Остальной воздух подается так, что окутывает ядро факела и медленно смешивается с ним. При этом обеспечивается полное выгорание топлива без образования у экранов топки зон с восстановительной атмосферой и достигается существенное снижение образования оксидов азота. Такие горелки были установлены на котле блока 720 МВт ТЭС Viehelmshaven, работающем на каменных углях.

Фирма Steinmuller для снижения образования оксидов азота с 1978 г. осуществляет разработку и исследования горелки ступенчатого смешения. Сначала экспериментальная горелка мощностью 2,3 МВт была испытана на огневом стенде Международного общества исследования пламени в Эймудене, а в сентябре 1978 г. 24 горелки котла энергоблока мощностью 707 МВт ТЭС Вейхер III были заменены горелками ступенчатого смешения. Эта горелка (рис. 3.16) имеет кольцевой канал аэросмеси. Воздух для горения делится на вторичный, подаваемый через наружный кольцевой канал горелки, и третичный, который подводится из общего короба через трубопроводы с шиберами к четырем соплам, размещенным на периферии горелки. В канале вторичного воздуха установлен аксиальный лопаточный завихритель с регулируемой круткой. При сжигании угля подача воздуха через центральный канал почти полностью Прекращается. Заданный избыток воздуха в факеле каждой горелки пыдерживается благодаря измерению суммарного расхода вторичного и третичного воздуха. Струи третичного воздуха обладают достаточным

Рис. 3.16. Горелка ступенчатого смешения фирмы Steinmuller, установленная на котле блока мощностью 707 МВт на ТЭС Вейхер III (ФРГ)

импульсом и на некотором удалении от горелки хорошо перемешиваются с основным факелом, поэтому не наблюдается затягивание выгорания угольной пыли.

При ступенчатом сжигании угля с содержанием азота 1,3% образование оксидов азота не зависело от избытка воздуха в топочной камере и являлось функцией лишь коэффициента избытка воздуха в зоне первичного горения вблизи горелки. По усредненным данным образование оксидов азота при полной нагрузке и аперв-г = 0,9 снизилось приблизительно на 40%, а при аПерв.г = 0,75 — в 2 раза по сравнению с исходной концентрацией 1,1 г/м3, имевшей место во время опытов при закрытом положении шиберов третичного воздуха.

Как показали измерения температуры оптическим пирометром, при подаче третичного воздуха температура в зоне первичного горения снижалась, в то время как в топочном пространстве выше горелок она немного возрастала. Концентрация СО на периферии факела, близ экранов, оставалась одинаково низкой как при обычном, так и при ступенчатом сжигании и находилась на уровне 100 см3/м3 (0,01%). Коррозия в топке не обнаружена. Шлакование топки, которое и раньше было незначительным, стало еще меньше, прежде всего в районе горелок. Теплопередача в топочной камере и в конвективных поверхностях нагрева практически осталась неизменной. Содержание горючих в уносе до реконструкции горелок составляло 2—3%, а при работе горелок ступенчатого смешения возросло до 3,5%.

В Советском Союзе имеется удачный опыт применения вихревых горелок, в которых часть вторичного воздуха отклоняется на начальном участке факела от струи аэросмеси за счет конического насадка на дополнительной обечайке, устанавливаемой в выходном сечении канала вторичного воздуха. Такая конструкция разработана сотрудниками Казахского научно-исследовательского института энергетики и внедрена на котле ПК-39-11, работающем на экибастузском угле. Аэросмесь поступает через горелки прямотоком, но наличие конического насадка на 78

центральной трубе способствует раскрытию факела. Крутка вторичного воздуха регулируется тангенциальным лопаточным аппаратом.

Измерение концентрации NOX в дымовых газах показало, что при коэффициенте избытка воздуха за КПП1, равном 1,2, концентрация оксидов азота благодаря модернизации горелок снизилась на 20—25%.

Многообещающим направлением в борьбе с образованием топливных оксидов азота являются горелки с регулируемым коэффициентом подачи первичного воздуха. В гл. 2 уже были описаны стендовые исследования, которые показали, что изменение коэффициента подачи первич-

Лс 317. Горелка с двумя каналами аэросмеси и пылеконцентратором:

1 - аэросмесь; 2 - центральный воздух; 3 - вторичный воздух

Степень отделения пыли в центробежном пылеконцентраторе

Горелка с регулируемым коэффициентом избытка первичного воздуха:

1 - вторичный воздух; 2 - закрученный воздух от ВГД; 3 - аэросмесь; 4 - подвод первичного воздуха; 5 - подача пыли с высокой концентрацией; 6 - пе- Р^ородка; 7 - регулирующий шибер; 8 - мазутная форсунка

ного воздуха при сохранении постоянным коэффициента избытка воздуха в горелке является мощным фактором воздействия на образование оксидов азота. Сотрудниками ВТИ в содружестве с конструкторами ЗиО и ЦКБ Союзэнергоремонта были разработаны горелки с регулируемым коэффициентом подачи первичного воздуха применительно к пыле- системам с прямым вдуванием и с промежуточным бункером пыли.

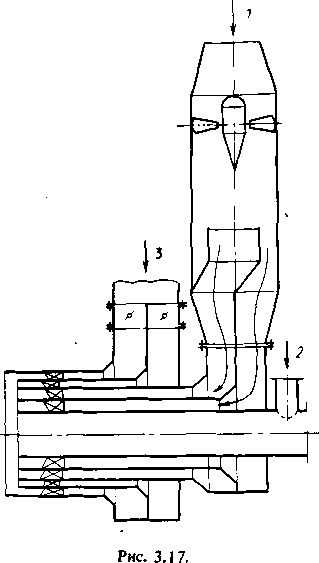

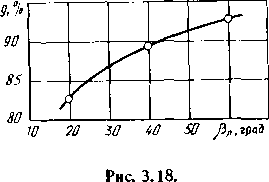

Первый тип горелки разрабатывался при участии КазНИИЭ, Сибтех- энерго и НПО ЦКТИ для котла ПК-39-П, работающего на экибастузском каменном угле. Схема горелочного устройства приведена на рис. 3.17. Горелка имеет два канала аэросмеси и два канала вторичного воздуха, для разделения аэросмеси перед горелкой установлен центробежный пылеконцентратор, который имеет цилиндрический корпус диаметром 780x12 мм при диаметре подводящего пылепровода 520x 12 мм. Во входной части размещен завихритель с поворотными лопатками (угол поворота лопаток по отношению к оси пылеконцентратора — от 0 до 60°). На расстоянии 900 мм от завихрителя установлена разделительная труба диаметром 530x 12 мм. Слабозапыленный поток аэросмеси из разделительной трубы пылеконцентратора поступает в наружный канал аэросмеси горелки. А большая часть пыли (поток с повышенной концентрацией) поступает во внутренний кольцевой канал аэросмеси. Стендовые исследования модели такого пылеконцентратора, проведенные в УралВТИ, показали, что при тонкости пыли, характеризуемой R90 = 18%, уже при угле наклона лопаток 20° можно получить вполне удовлетворительную степень отделения пыли g = 0,8 при степени разделения сушильного агента I = 0,5. Увеличение угла поворота лопаток до 40° позволяло направить в основной поток до 90% всей пыли (рис. 3.18).

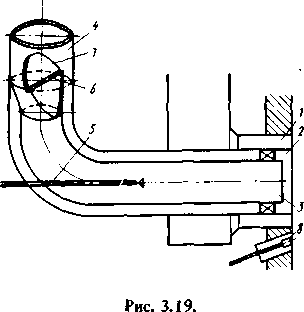

Вихревая горелка с регулируемым коэффициентом подачи первичного воздуха для пылесистемы с промежуточным бункером разрабатывалась применительно к котлу ТП-87, работающему на кузнецких каменных углях типа СС. На рис. 3.19 приведена схема этой горелки. Горелка оборудована подачей пылевзвеси с высокой концентрацией пыли, которая перемешивается в центральном канале с частью воздуха, поступающего от вентилятора горячего дутья (ВГД). Коэффициент подачи первичного воздуха можно регулировать в широких пределах изменением положения регулирующего шибера. 4

. I

Исследования, подробно описанные в § 2.4, показали, что прогрев угольной пыли приводит к разрушению азотсодержащих компонентов топлива и к выходу вместе с летучими азотистых радикалов. Если этот процесс будет происходить в восстановительной среде, то неустойчивые радикалы типа HCN и NH3 перейдут не в оксид азота, а в безвредный молекулярный азот. На основе этого В. И. Бабий и его сотрудники 80

разработали и исследовали метод предварительной термической обра ботки топлива для снижения образования топливных оксидов азота [67].

На первом этапе исследований было показано, что предварительный подогрев пыли кузнецкого тощего угля до 1000 К снижает образование оксидов азота примерно в 2—2,5 раза. Эти опыты были проведены на лабораторной установке, реакционная камера которой представляла собой вертикальную корундовую трубку диаметром 80 мм и длиной 600 мм. Для уверенного перехода к реальному котлу требовалось провести испытания на крупномасштабном огневом стенде, в котором моделируется пылеугольный факел. Такие испытания были проведены на факельном стенде КазНИИЭ при сжигании пыли кузнецкого угля марки 2СС J68).

В этих опытах расход угольной пыли через вихревую горелку составлял 220—230 кг/ч, а размеры топочной камеры позволяли организовать сжигание угольной пыли в режиме, близком к натурному. Угольная пыль нагревалась до необходимой температуры путем смешения с горячими газами, получаемыми при сжигании солярового масла в муфельной печи. Тепловая мощность горелки составляла 1,12 МВт, скорость вторичного воздуха в опытах поддерживалась на уровне 34,4 м/с, а скорость первичного воздуха, в зависимости от температуры аэросмеси, менялась от 15,3 до 25,6 м/с.

Результаты измерения температурных полей при проведении опытов показали, что предварительный подогрев пыли повышает температуру на начальном участке факела и в зоне приосевой рециркуляции продуктов сгорания к корню факела. Кроме того, существенно сокращается расстояние от устья горелки до зоны максимальных температур, что свидетельствует о лучшем и более раннем воспламенении аэросмеси по сравнению с режимом, в котором аэросмесь имела температуру 360— 550 К.

Результаты измерения концентрации оксидов азота с помощью хемилюминесцентного газоанализатора фирмы Bekman показали, что подогрев угольной пыли до 550 К практически не сказывается на образовании NOx..ripH более высоком подогреве пыли наблюдается существенное снижение концентрации оксидов азота. На рис. 3.20 показаны результаты этих опытов, проведенных при практически постоянных избытке воздуха (а= 1,17-=-1,20), температуре вторичного воздуха (около 615 К) и фракционном составе пыли (/?90 - 22,04-22,6). Для этих условий было получено снижение выбросов NOX более чем в 2,5 раза (с 0,83 до 0,26 г/м3) при подогреве угольной пыли до 860 К.

81

6 ~ 6252

Рис.

3.20.

Зависимость концентрации оксидов

азота от температуры подогрева пыли

кузнецкого угля {68]

Рис.

3.20.

Зависимость концентрации оксидов

азота от температуры подогрева пыли

кузнецкого угля {68]

исходят снижение содержания летучих, озоление угля (за счет частичной потери органической массы при выделении летучих) и некоторое снижение содержания азота в горючей массе топлива.

Степень газификации азота топлива ф, рассчитанная по составу проб исходной пыли и проб, отобранных за пылеподогревателем, возрастала с 0,08 при Т = 550 К до 0,30 при Т - 860 К. Остальной азот в связанном виде с топливом поступал в топку, но количество образующихся из него оксидов азота было значительно ниже, чем можно было ожидать, если бы образование оксидов азота на разных участках факела было пропор- цинально степени газификации азота топлива на этих же участках.

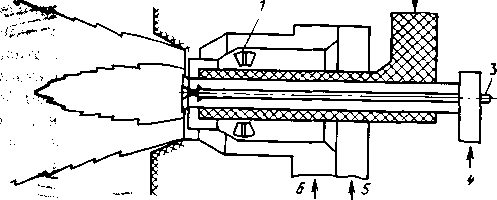

Для реализации метода предварительной термической обработки топлива в котельной технике сотрудниками ВТИ и СКВ ВТИ разработана конструкция горелки, общий вид которой показан на рис. 3.21.

Горелка создавалась для котла ТПП-210А, работающего на кузнецких углях марок Т и СС. Котел имеет топку полуоткрытого типа с жидким шлакоудалением. При реконструкции горелки ставилась задача в макси-

Рис.

3.21.

Горелка с- предварителшым подогревом

угольной пыли для котла ТПП-210А:

1

—

воздух;

2

-

угольная

пыль; 3

-

газ

мальной степени сохранить детали существующей горелки, свести к минимуму объем монтажных работ. Без изменения оставлены каналы аэросмеси и вторичного воздуха, а также газовая часть горелки. Внутри центральной трубы диаметром 670x8 мм была размещена пламенная труба диаметром 478x8 мм, в которой осуществлялся подогрев угольной пыли путем смешения с продуктами сгорания микрофадсельной горелки.

На первом этапе для проверки надежности работ в условиях длительной эксплуатации на котле установили одну горелку такой конструкции. Наладочные испытания показали, что метод позволяет не только снизить выбросы оксидов азота, но также улучшает условия зажигания пылеугольного факела и выход жидкого шлака. Температура металла пламенной трубы при нормальных режимах (при стабильном поступлении угольной пыли от пылепитателя) не превышает допустимый уровень для примененных жаростойких сталей. Работа микрофакельной газовой горелки надежна и отвечает требованиям эксплуатации.

По результатам наладочных испытаний было решено оснастить весь корпус котла ТПП-210А горелками с предварительной термической обработкой. После выполнения этой работы и проведения исследований можно будет сделать окончательные выводы об эффективности этого метода в части снижения выбросов оксидов азота, а также в части повышения эффективности сжигания угля и расширения диапазона устойчивой работы топки без подсветки пылеугольного факела.