- •Тема №5. Элементы общей теории волноводов

- •5.2. Решение волновых уравнений для направляемых волн

- •Методика расчета полей в волноводах

- •5.3.3. Длина волны в волноводе

- •5.3.4. Фазовая скорость, скорость переноса энергии, групповая скорость

- •6.1. Эмп в прямоугольном волноводе. Определение продольных и

- •6.1.1. Определение продольных компонент поля Постановка задачи

- •Волна типа ē

- •Волна типа

- •6.1.2. Определение поперечных компонент поля

- •6.2. Диаграмма типов волн. Основная волна прямоугольного волновода и ее

- •6.2.1. Диаграмма типов волн. Основная волна прямоугольного волновода

- •6.2.2. Методика построения структуры волн в прямоугольном волноводе

- •3.3. Структура волн высших типов.

- •Основной волной в круглом волноводе является волна н11.

- •Тема №8. Объемные резонаторы.

- •8.1. Общие сведения о резонаторах. Классификация.

- •8.2. Объемные резонаторы волноводного типа.

- •8.2.1. Объемные резонаторы волноводного типа с бегущей волной.

- •8.2.2. Объемные резонаторы волноводного типа со стоячей волной.

- •8.2.3. Добротность объемного резонатора

- •8.2.4. Структура полей в резонаторах волноводного типа.

- •Тема №9. Элементы техники свч.

- •9.2. Волноводные тройники

- •9.3. Частотные фильтры.

- •9.4. Фильтры типов волн.

- •9.5. Волноводные соединения, изгибы, скрутки, вращающиеся сочленения,

- •9.6. Мостовые схемы свч.

- •9.6.1. Двойной волноводный тройник.

- •9.6.2. Волноводно-щелевой мост.

- •9.6.3. Кольцевой волноводный мост.

- •9.7. Направленные ответвители.

- •9.8. Волноводные устройства с ферритами.

- •9.9. Антенные переключатели.

- •Раздел №2. Распространение радиоволн. Тема №1. Область пространства существенная для распространения радиоволн.

- •1.2. Понятие о зонах радиосвязи (видимости) рэт.

- •1.3. Принцип Гюйгенса-Френеля. Область пространства, существенная для

- •Амплитуда поля за препятствием.

- •1.4. Принцип отражательной трактовки. Участок поверхности,

- •1.5. Отражение радиоволн при горизонтальной и вертикальной

- •Тема №2. Ррв в тропосфере.

- •Эффекты, происходящие с радиоволнами при распространении в тропосфере:

- •Ослабление рв

- •Тема №3. Ррв в ионосфере.

- •3.1. Общие сведения о физике ионосферы. Образование ионизированных

- •3.2. Особенности реальной ионосферы. Эффекты ррв в ионосфере.

- •3.3 Электрические параметры ионосферы. Плазменная частота.

Ослабление рв

ПОГЛОЩЕНИЕ РВ РАССЕЯНИЕ РВ

В данном случае максимальная дальность радиосвязи и дальность радиолокации соответственно:

![]() -

коэффициент затухания.

-

коэффициент затухания.

Рис.8(а)- В зависимости от набранной статистики. Возьмем длину волны 2 см. Дождь 100мм/час. Это дает 8-9 децибел затухания на километр. 30дБ – затухание в 1000 раз. 10 дБ – довольно серьезное затухание.

Дальность радиосвязи и радиолокации уменьшится, плюс ко всему Э.М. энергия будет от этой области отражаться и засвечивать, так называемая пассивная помеха пассивного происхождения. Эту помеху нужно компенсировать. Пример – Рис.11.

Также за счет разности скоростей можно определить объект и помеху.

Рис.8(б)– Селективное (резонансное) поглощение. Если идет дождь – это Н2О. Если есть вода, то будет и водяной пар и кислород. На резонансных пиках для кислорода – 0,25 см, 0,5 см. На этих длинах волн будет поглощение. Если мы работаем на длине волны 0,5 см, то это соответствует затуханию более 10дБ на километр. Так называемое резонансное или селективное поглощение.

![]()

Рассмотрим пример резонансного поглощения – Рис.9.

Г-

коэффициент поглощения.

Г-

коэффициент поглощения.

Рис. 9

Пример:

![]() из

рис. 8

из

рис. 8

![]()

![]()

Практически затухание около 2 децибел. А расстояния небольшие.

Рис. 10 – Статистические данные

Эти все вещи уменьшают энергетику, а значит уменьшают отношение сигнал/шум.

С другой стороны нужно использовать эти неоднородности с пользой: Рис.11 и Рис.12.

Рис.11– если излучать поляризацию правого вращения. При отражении вектор Пойтинга будет направлен в обратную сторону, поляризация поменяется и антенна не будет принимать эту поляризацию противоположного вращения.

Рис. 11

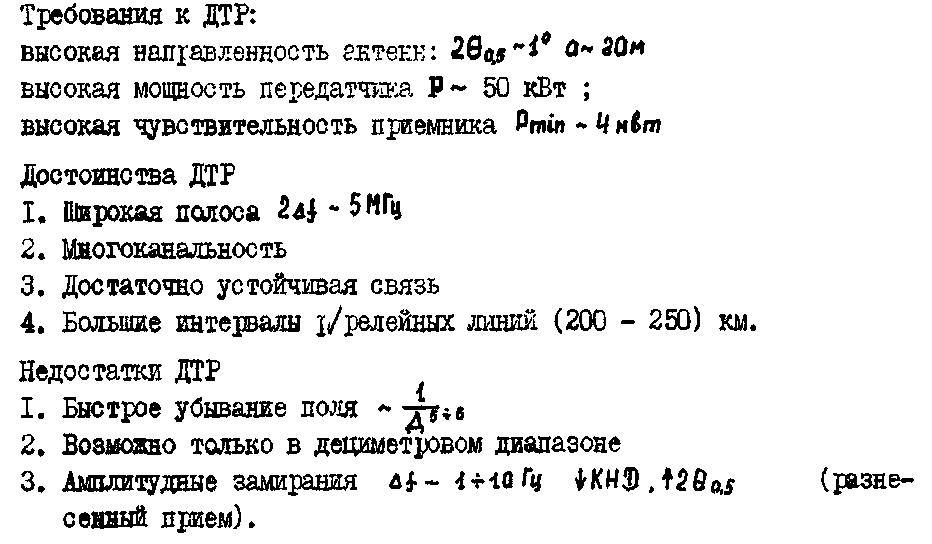

Рассеяние радиоволн на неоднородностях тропосферы. Дальнее

тропосферное РРВ (ДТР).

При наличии тропосферной неоднородности можно организовать радиосвязь за пределами горизонта.

Потери здесь довольно большие, поэтому мы используем дециметровые волны.

Модель очень проста: выявляем неоднородности тропосферы. Энергия будет рассеиваться на неоднородности тропосферы в том числе по направлению принимающей антенны.

Это позволяет фиксировать информацию за пределами радиогоризонта.

Рис. 12

Амплитудные замирания – это интерференционная картина в точке приеме. Чтобы исключить эту проблему можно создать разнесенный прием.

Тема №3. Ррв в ионосфере.

Ионосфера – это нелинейная, нестационарная, анизотропная, диспергирующая среда.

Время стационарности в грубом приближении = 5 минут.

За счет ионизации образуется северное сияние. С точки зрения радиолокации можно обнаружить цель на любой высоте на дальности 3-4 тысячи километров.

3.1. Общие сведения о физике ионосферы. Образование ионизированных

слоев атмосферы. Простой ионосферный слой.

С точки зрения распространения радиоволн различается 3 слоя – тропосфера, стратосфера и начиная с 60км – ионосфера.

Верхняя граница не имеет четкого выделения. Примерно 15-20 тысяч километров.

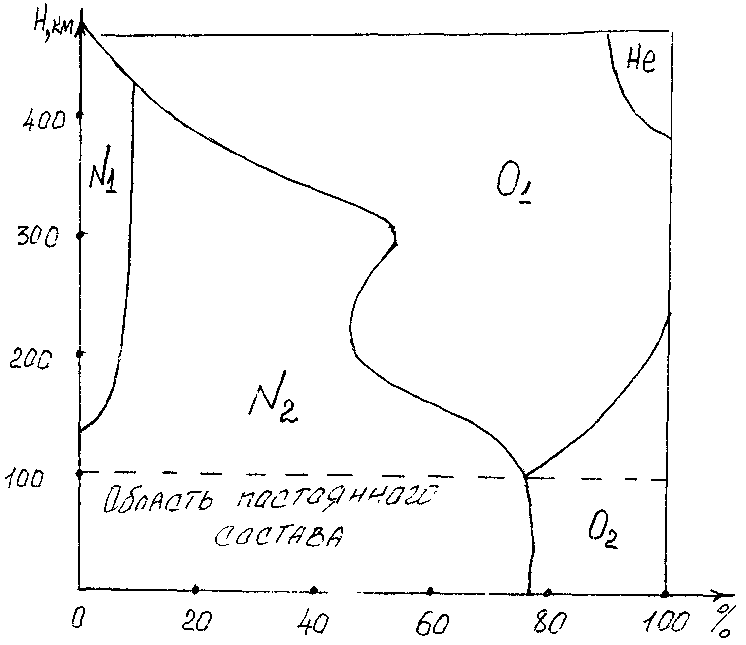

В нейстросфере более-менее постоянный состав. В основном азот и кислород.

Начиная со 100 километров присутствует и азот, и кислород, большая область молекулярного кислорода, молекулярный азот, имеется гелий, криптон, ксенон, аргон и т.д.

Рис. 1 – ориентировочный состав атмосфера, изображенный довольно условно.

Можно сказать, что азот – 78%, кислород – 21%, аргон, гелий, криптон, ксенон – 0,9%, озон, радон, идр. - 0,1%.

Следует иметь ввиду, что в разреженной атмосфере под действием солнечной радиации происходит диссоциация кислорода и азота, т.е. молекулы при поглощении кванта лучистой энергии расщепляются:

![]()

Энергия фотона, требуемая для диссоциации кислорода, соответствует длине волны – 0,24 микрона; для азота – 0,128 микрона.

Спектр видимого света ограничен 0,4-0,75 микрон => диссоциация молекул кислорода и азота может происходить только под действие ультрафиолетового и рентгеновского излучения.

Наличие атамарного азота в верхних слоях атмосфера обусловлено не диссоциацией азота, потому что она проходит очень медленно по сравнению с кислородом, а другими химическими реакциями.

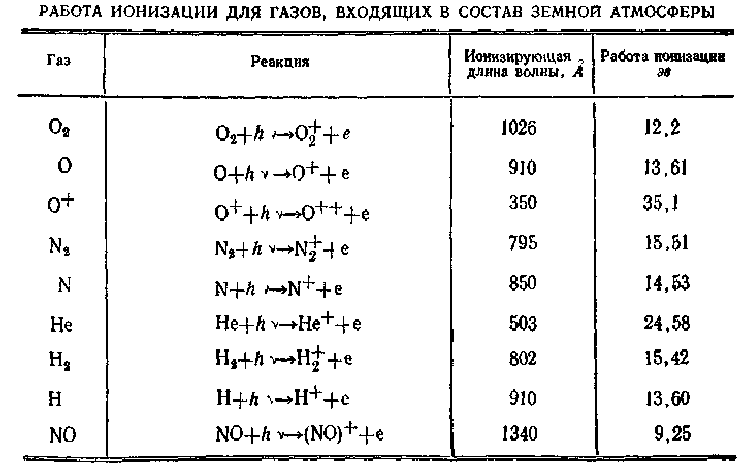

Возникает вопрос – каков же механизм ионизации в ионосфере?

Процесс ионизации заключается в отрывании одно (реже нескольких) электронов от наружной оболочки атомов. В этом случае возникнет определенная активность. Равновесие нарушается и атом приобретает 1 (реже несколько) зарядов.

Для удаления электроном из сферы притяжения нужно приложить какую-то энергию.

Нам необходимо затратить определенную работу, которая называется работой ионизации.

Чтобы совершить работу по ионизации, необходимо затратить энергию.

Среди многих известных видов ионизации непосредственно для нас особый интерес представляют фото ионизация и ударная ионизация.

Можно утверждать, что если конкретный газ подвергается действию лучистой энергии с энергией фотонов, определяемых hv, аW-работа ионизации, то ионизация может произойти при соблюдении условия того, что частота излучения будет больше частоты ионизации.(2).

![]()

Выражение 2 показыввает, что ионизация рассматриваемого газа происходит под воздействием излучения, частота которого превышает некоторое критическое значение. Это критическое значение называют частотой ионизации или ионизирующей частотой.

ЗАМЕЧАНИЕ:

Никакое увеличение интенсивности излучения, частота которых не превышает частоту ионизации, не может совершить работу по ионизации этого газа.

При малых скоростях выбиваемых электронов, когда можно некоторыми поправками пренебречь, общий баланс энергии – выражение 4.

Анализируя выражение 4, можно сделать вывод, что увеличение частоты излучения при неизменном числе фотонов обязательно приведет к увеличению скорости выбиваемых электроном.

Так обстоят дела при фотоионизации.

При ударной ионизации непосредственной причиной вырывания электрона из сферы притяжения ядра является попадание в молекулу или в атом частицы (корпускулы), обладающей достаточным запасом кинетической энергии.

Полагаем, что поправками на массу движущихся частиц можно принебречь.

Запишем условие

ионизации:

![]()

![]()

m1,V1- масса и скорость ионизирующей частицы,m,V- масса и скорость выбитого электрона.

Связь между кинетической энергией и работой ионизации:

![]()

![]() е – заряд электрона,

U- разность потенциалов

(В).

е – заряд электрона,

U- разность потенциалов

(В).

учитывая, что 1эв = 1,60207·10 –19дж получим, что скорость можно определить:

Учтем частоту ионизации:

![]()

Таким образом, длина волны ударной ионизации:

![]()

В таблице представлено:

Таблица №1.

То есть мы выяснили, что для нас более эффективны фотоионизация и ударная ионизация. Но в любом случае нам необходим квант лучистой энергии с частотой больше частоты ионизации либо со скоростью больше скорости ионизации.

Для расчетов как мы можем аппроксимировать ионосферу в целом?

На Рис.2 (N– концентрация электронов,Z– высота ионосферы) аппроксимировано параболой, т.е. простым ионосферным слоем.

На больших высотах энергия солнца велика, но плотности ионосферы мала.

Внизу плотность ионосферы велика, а энергии солнца не хватает.

А между двумя минимумами должен быть максимум.

Т.к. среда нестационарная, то и максимум концентрации колеблется с высотой.

Zm=300-400км.

Рис. 3

Слой D существует в дневное время суток.

Слой E – начинается со 100 километрах. Возникает на этих же высотах слой Es.

В ночное время F1 и F2 образуют один ионосферный слой F. В зимнее время тоже. Каждый слой имеет свою электронную концентрацию.

Примерно то же самое изображено и на Рис.4(а,б);

На Рис.4(а) – зависимость температуры от высоты.

На Рис.4(б) – распределение электронной концентрации в зависимости от слоев.

а) б)

Рис. 4. Предполагаемая зависимость кинетической температуры

Атмосферы от высоты а). Ориентировочное распределение

Электронной

концентрации по высоте б).

Электронной

концентрации по высоте б).

Таблица №2.