savel_ev_b_c_red_rukovodstvo_po_neotlozhnoy_khirurgii_organo

.pdf

возможность капиллярного кровотечения из ложа аневризмы, следует поставить аспирационный (не присасывающийся) дренаж, если хирург уверен в достижении окончательного гемостаза - еобходимость дренирования отпадает.

Важно упомянуть еще об одном обстоятельстве. В период выделения аорты и наложения на нее зажимов может произойти эмболия подвздошных артерий и артерий нижних конечностей (тромбами, атеросклеротическими бляшками). Вот почему перед завершением дистального анастомоза необходимо проверить характер ретроградного кровотока из обеих подвздошных артерий, последовательно на короткое время снимая с них зажимы. Однако даже в этом случае, если ретроградный кровоток хороший, целесообразно провести ревизию артерий с помощью катетера Фогарти. После окончания сосудистого этапа операции необходимо осмотреть нижние конечности больного на предмет выявления признаков ишемии.

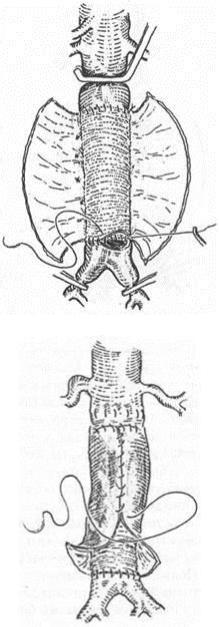

Рис. 17.8. Наложение дистального анастомоза при протезировании брюшной аорты.

Рис. 17.9. Ушивание аневризматического мешка после его резекции.

Бифуркационное аортоподвздошное протезирование (рис. 17.10) показано при вовлечении в аневризму общих подвздошных артерий, а также тогда, когда их устья имеют выраженные атеросклеротические изменения. Так же, как и при прямом протезировании аорты, перед завершением дистальных анастомозов с подвздошными артериями необходимо произвести ревизию периферического артериального русла с помощью катетера Фогарти.

При распространенном атеросклерозе подвздошных артерий показано аортобедренное шунтирование, которое для экономии времени целесообразно выполнять двумя бригадами хирургов.

Особо следует остановиться на тех случаях, когда кровоток в нижней конечности восстановлен слабо или совсем не восстановлен. В этом можно легко убедиться по внешнему виду конечности, а также по результатам ультразвукового исследования. Расширять объем операции за счет бедренно-подколенного протезирования и прочих методов реваскуляризации нет смысла, т.к. у этой тяжелой по многим параметрам категории больных такое вмешательство окажется непереносимым. Учитывая это обстоятельство, при тяжелой ишемии, включающей мышечную контрактуру, логично выполнить первичную ампутацию конечности.

Рис. 17.10. Схема бифуркационного аортоподвздошного протезирования.

В последние годы в качестве альтернативы традиционному хирургическому лечению при разрыве АБА используется установка эндоваскулярного стента. В отличие от открытого хирургического вмешательства этот метод является значительно менее инвазивным. По немногочисленным данным литературы, установка стента уменьшает уровень смертности и количество послеоперационных осложнений. Однако для успешной установки эндоваскулярного стентового протеза в аневризму аорты необходимо, чтобы проксимальная «шейка» аорты не

была бы короче 1,5 см и там не должно быть выраженной кальцификации. Перегиб аорты и тазовых сосудов делает установку стента более сложной. Описан широкий спектр осложнений при имплантации эндоваскулярных стентов. По данным литературы, в 10 % случаев может произойти дистальная миграция стентового протеза. Другими осложнениями могут быть перекрытие стентом почечных артерий и окклюзия протеза (19 %).

Подводя итог сказанному, мы надеемся, что сведения, изложенные в настоящей главе, послужат делу улучшения хирургической помощи больным с разрывом аневризмы брюшной аорты.

Рекомендуемая литература

1.Р.А. Григорян — Разрыв аневризмы брюшной аорты. Изд-во «Айастан», 1988,139 с.

2.П.О.Казанчан, В.А.Попов - Осложнения в хирургии аневризм брюшной аорты -Москва, 2002, 302 с.

Глава XVIII

ОСТРЫЕ ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ В ПРАКТИКЕ ХИРУРГА

Причины «острого живота», связанные с гинекологической патологией, условно можно разделить на три группы:

1)острые внутрибрюшные кровотечения (нарушенная внематочная беременность, апоплексия яичника);

2)нарушение кровообращения во внутренних половых органах (перекрут ножки опухолей и опухолевидных образований яичника, перекрут и/ или некроз миоматозного узла);

3)острые воспалительные заболевания внутренних половых органов с вовлечением в процесс брюшины.

Клинические проявления всех этих заболеваний имеют много черт, схожих с симптомами хирургических болезней органов брюшной полости. Неудивительно, что хирурги в своей практической деятельности постоянно сталкиваются с подобными больными не только на догоспитальном этапе, но и в стационаре. Нередко правильный диагноз устанавливается только на операционном столе. Вот почему так важно знание хирургами основных гинекологических заболеваний, так же как и гинекологами - хирургических.

Внематочная беременность является следствием имплантации и развития оплодотворенного яйца за пределами матки. В зависимости от локализации различают трубную (интерстициальную, истмическую, ампуллярную и фимбриальную), яичниковую и брюшную беременность. Типичным местом имплантации трофобласта (до 95 %) является ампула маточной трубы. При нарушении трубной беременности эмбрион с сохраненной хориальной оболочкой может попадать в брюшную полость и тогда вероятно возникновение вторичной

брюшной беременности. Возможно также сочетание маточной и внематочной беременности, частота такой патологии составляет 0,6 %. По клиническому течению выделяют развивающуюся и прервавшуюся внематочную беременность.

Первостепенную роль в этиологии внематочной беременности отводят воспалительным процессам в придатках матки, следствием которых являются структурно-функциональные нарушения в маточных трубах. Существует мнение, что внутриматочный контрацептив (ВМК) нарушает перистальтику труб, тем самым способствуя развитию этого патологического состояния. Частота трубной беременности среди женщин, применявших ВМК, превышает соответствующий показатель в общей популяции, более чем в 3,5 раза.

Сторонники «овулогенной теории» связывают возникновение эктопической беременности с преждевременным появлением нидационных свойств хориона либо повышением биологической активности зиготы, что приводит к ускорению образования трофобласта и патологической имплантации зародыша.

К числу редких, но достаточно постоянных предпосылок внематочной беременности относят инфантилизм и эндометриоз маточных труб, врожденную их непроходимость или патологическую асимметрию, наличие в них полипов и опухолей, перенесённые ранее пластические и консервативные операции на трубах, стрессовые влияния, никотиновую интоксикацию, длительную послеродовую лактацию.

Прогрессирующая трубная беременность распознаётся на ранней стадии крайне редко, так как клиническая симптоматика её достаточно скудна. В организме больной происходят изменения, свойственные и для маточной беременности ранних сроков: предположительные (тошнота, рвота, изменения обонятельных ощущений, сонливость, слабость) или вероятные признаки (нагрубание молочных желез, цианотичность слизистой влагалища и влагалищной части шейки матки, незначительное увеличение размеров матки и смягчение ее консистенции, положительные тесты на гормоны трофобласта). Такой важный симптом, как

задержка менструации, нередко может отсутствовать, но если менструация наступает в срок, то проявляет себя необычно (в виде скудных кровяных выделений).

Трубная беременность, как правило, прерывается на 4-6 или 7-8 неделях вследствие внедрения в стенку маточной трубы ворсин хориона, что вызывает её разрушение и расплавление с образованием слоя фибринозного некроза. Это способствует истончению и растяжению стенки с последующей деструкцией нервных волокон и стенок кровеносных сосудов.

Наиболее частым вариантом прерывания внематочной беременности является трубный аборт. В 30 % случаев отмечается разрыв маточной трубы. Достаточно редким типом исхода трубной беременности любой локализации служит ранняя гибель зародыша и его резорбция с последующим образованием гематоили гидросальпинкса. При полном трубном аборте, когда плодное яйцо целиком изгоняется в брюшную полость, оно чаще всего погибает (затем может подвергнуться обезызвествлению и мумификации). Кровотечение из трубы

останавливается самостоятельно в крайне редких случаях.

Трубный аборт сопровождается пестрой клинической картиной: у некоторых больных наблюдаются признаки острого внутреннего кровотечения, у других же симптоматика настолько скудна, что выявить заболевание довольно трудно. Дифференцировать эктопическую беременность, прерывающуюся по типу трубного аборта, чаще всего следует с такими заболеваниями, как: самопроизвольный аборт при маточной беременности, обострение хронического сальпингоофорита, апоплексия яичника, а также пищевая интоксикация. Нередко

(до 30 % случаев), пациенток с внематочной беременностью госпитализируют

в хирургические стационары с подозрением на острый аппендицит.

Для правильной диагностики трубного аборта важным является подробное изучение анамнеза, характера болей и кровяных выделений из половых путей. Особое внимание следует обратить на выяснение особенностей последних 2-4 менструальных циклов, так как задержка месячных может быть от нескольких дней до 2-3 месяцев. Боли чаще всего имеют приступообразный характер (от нескольких минут до нескольких часов), кровотечение из половых путей или совпадает с первым болевым приступом либо появляется после него. Кровяные выделения напоминают «кофейную гущу». Влагалищное исследование, которое,

наряду с ректальным, хирург обязан выполнять у всех женщин с подозрением на «острый живот», позволяет выявить незначительное увеличение и размягчение тела матки, не соответствующее сроку задержки менструации. Определяется также пастозность и болезненность придатков матки, сглаженность и/или напряжение заднего свода влагалища, резко болезненного при пальпации, иногда удается определить перитубарную гематому в виде образования без четких контуров в проекции придатков матки или позади нее.

Изучение показателей крови может выявить снижение гемоглобина, картину гипохромной анемии и сдвиг лейкоцитарной формулы влево (особенно при вялотекущем и продолжительном трубном аборте). Вместе с тем почти в 90 %

наблюдений патологические изменения формулы крови отсутствуют, так же как отсутствует или бывает не выражена характерная приступообразность и иррадиация болей, задержка менструации.

Диагностика разрыва маточной трубы при внимательном отношении к больной не представляет обычно каких-либо сложностей. Как правило, разрыв протекает остро с выраженной клинической картиной, обусловленной кровотечением в брюшную полость.

Резкий болевой приступ возникает на фоне полного благополучия (часто боль первоначально локализуется на стороне поражения). Он имеет характерную иррадиацию: в область прямой кишки, подреберье, межлопаточную область, ключицу (френикус-симптом), нередко сопровождается тенезмами и жидким стулом.

При осмотре наблюдаются апатия и заторможенность пациенток, бледность кожных покровов и видимых слизистых оболочек, холодный пот, одышка, тахикардия, снижение артериального давления. Пальпация живота выявляет резкую болезненность и симптомы раздражения брюшины излившейся кровью (резкая болезненность при отдергивании руки хирурга при мягкой передней брюшной стенке - симптом Куленкампфа), притупление перкуторного звука в отлогих местах живота, граница которого перемещается с изменением положения тела больной. Бимануальный осмотр обнаруживает чрезмерную подвижность матки (симптом «плавающей матки»), резкую болезненность при смещениях шейки матки, нависание и выраженную болезненность заднего свода влагалища («крик Дугласа»). Отмечается резкая анемизация больных, но врач не должен

ожидать выраженного снижения гемоглобина в первые часы заболевания,

когда еще не развилась гемодилюция, компенсирующая снижение объема циркулирующей крови.

Существенную роль в диагностике внематочной беременности, кроме данных анамнеза, клинической семиотики и лабораторного исследования играют дополнительные методы исследования.

До настоящего времени в клинической практике используется пункция брюшной полости через задний свод влагалища. При прогрессирующей внематочной беременности крови в брюшной полости нет. Результаты пункции брюшной полости при прерванной трубной беременности могут быть как ложноположительными (до 10 % случаев) при попадании иглы в сосуд параметрия, влагалища или матки, так и ложноотрицательными (до 20 %) за счет закупорки просвета иглы, при небольшом количестве крови в брюшной полости или выраженном спаечном процессе в области придатков матки. Если кровь из иглы не поступает, больной следует придать положение с приподнятым головным концом, ввести через иглу 10-15 мл стерильного изотонического раствора хлорида натрия и произвести повторное отсасывание жидкости, что нередко приводит к положительному результату. Иногда при пункции получают не темную кровь, а серозную жидкость с геморрагическим компонентом, что не исключает нарушенную эктопическую беременность, но и не вполне её доказывает. Кровь может быть обнаружена при апоплексии яичника, а также при рефлюксе менструальной крови или после выскабливания слизистой матки.

Одним из диагностических тестов, применяемых при подозрении на внематочную беременность, является определение хорионического гонадотропина ( XT ) в

крови, информативность которого достигает 100 %. Вместе с тем высокий титр ХГ указывает лишь на наличие беременности, но не позволяет достоверно дифференцировать внематочную беременность от осложненной маточной.

Для распознавания внематочной беременности применяют ультразвуковое исследование (УЗИ) органов малого таза с использованием трансвагинальных

датчиков и цветового допплеровского картирования. Точность выявления эктопической беременности с помощью УЗИ варьирует от 10 до 100 %. Столь разноречивые сведения об информативности метода свидетельствуют о том, что его результаты необходимо рассматривать только в совокупности с данными других диагностических тестов. Диагностическая ценность сочетанного применения эхографического и гормонального методов исследования при подозрении на внематочную беременность соответствует 95 %.

В современной клинической практике наиболее информативным диагностическим методом является лапароскопия, которая значительно расширяет возможности выявления внематочной беременности. Точность диагностики эктопической беременности, как нарушенной, так и прогрессирующей, с применением лапароскопии достигает 100 %. Значение ее тем более велико, что она позволяет осуществить эндоскопическое оперативное вмешательство при внематочной беременности, а также обнаружить хирургические заболевания органов брюшной полости.

Хирургическая тактика. Диагноз прерванной внематочной беременности диктует необходимость экстренного хирургического вмешательства. Операция должна быть выполнена в любом стационаре, куда первично поступила больная, вне зависимости от его профиля, если в нем имеются соответствующие условия. Не следует подвергать больную дополнительной транспортировке, которая может усилить внутрибрюшное кровотечение. Как правило, вмешательство производит гинеколог, который при необходимости может выполнить пластическое вмешательство на придатках матки. Если участие гинеколога в силу каких-

либо причин невозможно, жиз-неспасающую операцию должен провести хирург.

Технически операция по поводу прерванной внематочной беременности не сложна, особенно в случаях разрыва маточной трубы. Ее выполнение может затруднить наличие околотрубной и околоматочной гематомы. При наличии спаечного процесса требуется сначала выделить трубу из сращений. В этом случае при грубых манипуляциях можно поранить кишечник. Вот почему

гинекологу незазорно пригласить на операцию хирурга, как и хирургу - обратиться за помощью к гинекологу. После выделения маточной трубы на-

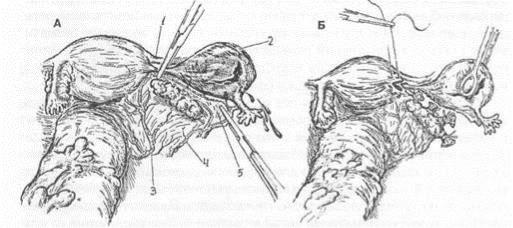

кладывают зажим Кохера на трубу в области угла матки без захвата круглой связки (рис. 18.1). Следующие зажимы накладывают поочередно на брыжейку маточной трубы, и затем трубу удаляют. Большинство акушеров-гинекологов применяют клиновидное иссечение трубы при интерстициальной или истмической беременности с тщательным гемостазом культи маточной трубы, при этом для перитонизации часто используют круглую связку матки.

Не следует удалять или резецировать неизмененный яичник. Если позволяет состояние больной, то имеющиеся спайки вокруг второй маточной трубы следует

разделить с целью профилактики бесплодия. При разрыве кисты желтого тела яичник следует резецировать, а оставшуюся ткань ушить или произвести коагуляцию.

Рис . 18.1. Этапы операции (разрыв маточной трубы при внематочной беременности).

А — Остановка кровотечения с помощью двух зажимов: 1 — круглая связка, 2 — лопнувшая маточная труба, 3 — маточная артерия, 4 — яичниковая артерия, 5 — яичниково-трубная связка; Б — Скелетирование трубы матки. Иссечение истмической трубы с ушиванием угла матки П-образным швом.

При редких формах данной патологии, таких, как беременность в рудиментарном добавочном роге матки, яичниковая или брюшная беременность, диагностика до операции затруднена. Диагноз, как правило, становится ясным при ультразвуковом исследовании или только во время операции. Прерывание этих видов беременности также сопровождаются шоком и требуют срочного оперативного вмешательства: при беременности в добавочном роге его удаляют; при яичниковой и брюшной беременности операция заключается в рассечении плодовместилища, удалении его вместе с плодом и остановке кровотечения. При доношенной брюшной беременности плацента, часто прикрепившаяся к органам брюшной полости, технически не всегда может быть полностью выделена и удалена. В этих случаях прибегают к методу марсупиализации - удаляют плод и часть плодного мешка, оставшиеся его края подшивают к брюшной ране и полость плодовместилища дренируют. Неудаленная плацентарная ткань некротизируется и постепенно отторгается. Заживление раны в этих случаях происходит в течение 1-2 месяцев. Важным для этих больных является контроль уровня ХГ.

При большом кровотечении в брюшную полость кровь следует использовать для реинфузии. Противопоказанием к реинфузии служит кровотечение, возникшее более, чем за 24 часа до операции.

Современным методом лечения эктопической беременности следует считать лапароскопическое вмешательство, обладающее, в сравнении с лапаротомией неоспоримыми преимуществами: минимальная травма передней брюшной стенки, меньшая продолжительность операции, незначительная частота осложнений, возможность сохранения органа, снижение опасности спайкообразования,

сокращение сроков пребывания пациентки в стационаре, ранняя физическая и социальная реабилитация.

В послеоперационном периоде необходимо проводить комплексную терапию, направленную на коррекцию изменений в организме, связанных с кровопотерей и операционной травмой: лечение анемии, нормализация функции кишечника и другие необходимые мероприятия (подробнее см. в главе III). Даже если операцию при прерванной внематочной беременности с успехом выполнил хирург, в послеоперационном периоде больной необходимо обеспечить наблюдение гинекологом. Пациентки, перенесшие оперативное вмешательство в связи с внематочной беременностью, нуждаются в проведении лечебных мероприятий, направленных на восстановление менструальной и генеративной функций. После односторонней тубэк-томии у 40 % пациенток наблюдаются нейроэндокринные и вегетососудистые расстройства, а при двустороннем удалении маточных труб подобные нарушения встречаются у 50 % больных.

Апоплексия яичника может быть определена как внезапно наступившее кровоизлияние в яичник при разрыве сосудов граафова пузырька, стромы яичника, фолликулярной кисты или кисты желтого тела, сопровождающееся нарушением целостности его ткани и кровотечением в брюшную полость. Она встречается в возрасте от 14 до 45 лет, чаще в 20-35 лет. Известны случаи кровоизлияния в яичник у маленьких девочек. Частота встречаемости апоплексии яичника среди гинекологической патологии составляет до 3 %. Рецидив заболевания достигает

60 % .

Апоплексия яичника - сложный по патогенезу процесс, обусловленный физиологическими циклическими изменениями кровенаполнения органов малого таза. У большинства больных (90 %) апоплексия яичника происходит в середину или во вторую фазу менструального цикла. Это связано с особенностями яичниковой ткани, в частности, с повышенной проницаемостью сосудов и увеличением их кровенаполнения, возникающих в период овуляции и перед менструацией. Для хирурга важно знать, что апоплексия правого яичника встречается в Зраза чаще, чем левого. Это объясняется более обильным его кровоснабжением (правая яичниковая артерия отходит непосредственно от аорты, а левая - от почечной артерии).

Предрасполагающими факторами возникновения разрыва яичника являются воспалительные процессы органов малого таза и варикозное расширение овариальных вен, ведущие к застойному полнокровию. Кровотечению из яичника могут способствовать заболевания крови и длительный прием антикоагулянтов. Указанные условия создают фон для воздействия экзогенных и эндогенных факторов, приводящих к апоплексии яичника. Среди экзогенных - выделяют: травму живота, физическое напряжение, бурное или прерванное половое сношение, верховую езду, спринцевание, влагалищное исследование и т.д. Эндогенными причинами могут быть: неправильное положение матки, механическое сдавление сосудов, нарушающее кровоток в яичнике, давление на яичник опухолью, спаечные процессы в малом тазу и т.д. У ряда больных никаких провоцирующих моментов выявить не удается, разрыв яичника возникает у них в состоянии покоя или во время сна.

В клинической практике принято выделять болевую, анемическую и смешанную формы апоплексии яичника. Мы используем классификацию, учитывающую выраженность внутрибрюшной кровопотери:

A.Болевая форма.

B.Геморрагическая форма:

-I легкая степень (внутрибрюшное кровотечение не превышает 150 мл);

-II средняя степень (кровопотеря 150-500 мл);

-III тяжелая (объем внутрибрюшной кровопотери более 500 мл).

Эта классификация важна для выбора адекватной тактики ведения больной. Болевая форма апоплексии яичника наблюдается при кровоизлиянии в ткань фолликула или желтого тела без кровотечения в брюшную полость. Клиническая картина этой формы и легкой степени геморрагической формы апоплексии яичника сходны. Заболевание манифестирует приступом болей в низу живота без иррадиации. Иногда болевой синдром сопровождается тошнотой и рвотой, однако признаки внутрибрюшного кровотечения отсутствуют.

При осмотре кожные покровы и видимые слизистые обычной окраски. Частота пульса и величина артериального давления в пределах нормы. Язык чистый, влажный. Живот мягкий, но возможна незначительная ригидность мышц передней брюшной стенки в нижних отделах. Отмечается болезненность в подвздошной области, чаще справа, перитонеальные симптомы отсутствуют. Перкуторно свободная жидкость в брюшной полости не выявляется. При гинекологическом осмотре определяется матка нормальных размеров, несколько увеличенный болезненный яичник. Своды влагалища глубокие, свободные. По УЗИ органов малого таза разрыв яичника непосредственно визуализировать почти никогда не удается, вместе с тем можно обнаружить незначительное количество жидкости в дугласовом пространстве с мелкодисперсной взвесью (фолликулярная жидкость с примесью крови). В клиническом анализе крови не отмечается выраженных изменений, иногда выявляется небольшой лейкоцитоз без сдвига формулы влево.

Геморрагическая форма апоплексии яичника средней и тяжелой степени проявляется симптомами, связанными с внутрибрюшным кровотечением. Заболевание начинается остро, часто связано с внешними воздействиями (половой акт, физическое напряжение, травма и т.д.). Боль локализуется в нижних отделах живота и часто иррадиирует в задний проход, ногу, крестец, наружные половые органы. Болевой синдром сопровождается слабостью, головокружением, тошнотой, рвотой, обморочными состояниями. Выраженность данной симптоматики зависит от объема внутрибрюшной кровопотери.

При осмотре кожные покровы и видимые слизистые бледные, отмечается холодный липкий пот. Исследование сердечно-сосудистой системы выявляет