- •Интерпретация результатов ПЦР

- •Реакции с использованием меченых антител или антигенов

- •Вирус герпеса 7 типа (HSV-7) Практически все дети в возрасте до пяти лет заражены этим типом. До настоящего времени клинические признаки четко не описаны, но существуют доказательства связи заболевания с развитием энцефалита.

- •Вирус герпеса 8 типа (HSV-8). На начальной стадии заболевание протекает в виде мононуклеозоподобного синдрома. Позже у пациентов со сниженным иммунитетом (особенно у ВИЧ-инфицированных) развивается саркома Капоши.

- •При подозрении на ВИЧ и отсутствии положительных результатов иммунного блоттинга эффективным методом выявления частиц РНК вируса является ПЦР.

- •Оценка лейкоцитарного звена

- •Лабораторная энзимология

- •Лабораторные маркеры заболеваний поджелудочной железы

- •По одной из принятых классификаций различают следующие группы эндокринных желез:

- •Расстройства, связанные с дисфункцией надпочечников

происходит связывание комплемента комплексом антиген-антитело. Если же комплекс антиген-антитело не образуется, то комплемент остается свободным. РСК применяют для диагностики многих инфекционных болезней, в частности, сифилиса (реакция Вассермана).

Реакция нейтрализации (РН). Антитела иммунной сыворотки способны нейтрализовать повреждающее действие микробов или их токсинов на чувствительные клетки и ткани, что связано с блокадой микробных антигенов антителами, т.е. их нейтрализацией. Реакцию нейтрализации проводят путем введения смеси антиген-антитело животным или в чувствительные тестобъекты (культуру клеток, эмбрионы). При отсутствии у животных и тестобъектов повреждающего действия микроорганизмов или их антигенов, токсинов, говорят о нейтрализующем действии иммунной сыворотки и, следовательно, о специфичности взаимодействия комплекса антиген-антитело.

Реакции с использованием меченых антител или антигенов

Реакция иммунофлюоресценции (РИФ) является методом экспресс-

диагностики для выявления антигенов микробов или определения антител. РИФ была основана на том, что антигены тканей или микробы, обработанные иммунными сыворотками с антителами, меченные флюорохромами, способны светиться в УФ-лучах люминесцентного микроскопа. Бактерии в мазке, обработанные такой люминесцирующей сывороткой, светятся по периферии клетки в виде каймы зеленого цвета.

Радиоиммунологический метод (РИА) – высокочувствительный метод,

основанный на реакции антиген-антитело с применением антигенов или антител, меченных радионуклидом (l25J, 14С, 3Н, 51Сr и др.). После их взаимодействия отделяют образовавшийся радиоактивный иммунный комплекс и определяют его радиоактивность в соответствующем счетчике (бетаили гамма-излучение), где интенсивность излучения прямо пропорциональна количеству связавшихся молекул антигена и антител.

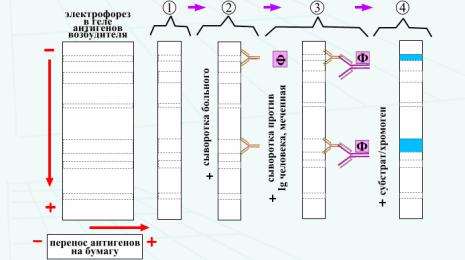

Иммуноблоттинг (ИБ) – высокочувствительный метод, основанный на сочетании электрофореза и ИФА или РИА. Антиген выделяют с помощью электрофореза в полиакриламидном геле, затем переносят его (блоттинг – от англ. blot, пятно) из геля на активированную бумагу или нитроцеллюлозную мембрану и проявляют с помощью ИФА. Фирмы выпускают такие полоски с «блотами» антигенов. На эти полоски наносят сыворотку больного. Затем после инкубации отмывают от несвязавшихся антител больного и наносят сыворотку против иммуноглобулинов человека, меченую ферментом. Образовавшийся на полоске комплекс антиген + антитело больного + антитело против Ig человека выявляют добавлением субстрата/хромогена, изменяющего окраску под действием фермента. ИБ используют как диагностический метод при ВИЧинфекции (рис. 7).

26

Рис. 7. Схема проведения иммуноблоттинга (ресурсы сети Интернет)

ИФА – выявление антигенов с помощью соответствующих им антител, конъюгированных с ферментом-меткой (пероксидазой хрена, бетагалактозидазой или щелочной фосфатазой). После соединения антигена с меченной ферментом иммунной сывороткой в смесь добавляют субстрат/хромоген. Субстрат расщепляется ферментом, и изменяется цвет продукта реакции – интенсивность окраски прямо пропорциональна количеству связавшихся молекул антигена и антител.

ИФА применяют для диагностики вирусных, бактериальных и паразитарных болезней (например, для диагностики ВИЧ-инфекции, гепатитов и др.), а также определения гормонов, ферментов, лекарственных препаратов и других биологически активных веществ, содержащихся в исследуемом материале.

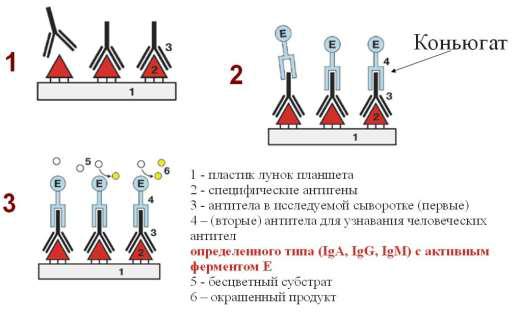

При использовании твердофазного ИФА определение выполняют в специальных лунках на планшетах. В роли твердой фазы используется пластик лунки, на которую в фабричных условиях нанесен специфический антиген (рис. 8). После добавления сыворотки в лунку, имеющиеся антитела адсорбируются на поверхности пластика, образуя специфический комплекс антиген-антитело (фрагмент 1).

Этому способствует эффективное перемешивание и определенная температурная среда, в которую помещен планшет. После промывки в лунку добавляют вторичные антитела для узнавания человеческих антител определенного типа (IgA, IgG, IgM) с активным ферментом Е (фрагмент 2). Лунку вновь промывают, и в нее помещают пероксидазу хрена (или щелочную фосфатазу), связывающуюся с вторичными антителами и образующую так называемый четвертый слой иммунного «сендвича» (фрагмент 3). Количество фиксированной пероксидазы прямо пропорционально содержанию исследуемого вещества в биопробе, поэтому раствор изменяет интенсивность окраски (оптическую плотность), которая измеряется фотометрически.

27

Рис. 8. Схема проведения ИФА (ресурсы сети Интернет)

Далее с учетом значений оптической плотности контрольных проб проводят математическую обработку результатов анализа. В общем случае, чем выше оптическая плотность в данной лунке, тем большее количество специфических антител содержится в соответствующей пробе и, следовательно, выше титр анализируемой сыворотки. При отсутствии в сыворотке исследуемых антител лунки остаются неокрашенными.

Результат исследования можно представить в виде титра антител. Это способ полуколичественного выражения содержания специфических антител в сыворотке крови. Титр выражается в виде дроби, представляющей собой степень разведения исследуемой сыворотки, при которой анализ дает положительный результат. При интерпретации результата исследования титров антител необходимо помнить, чем больше знаменатель дроби, тем выше концентрация антител в пробе.

С дальнейшим развитием ИФА на смену полуколичественному выражению содержания антител в виде титра приходит их количественное измерение в Международных Единицах (МЕ) или нанограммах на литр.

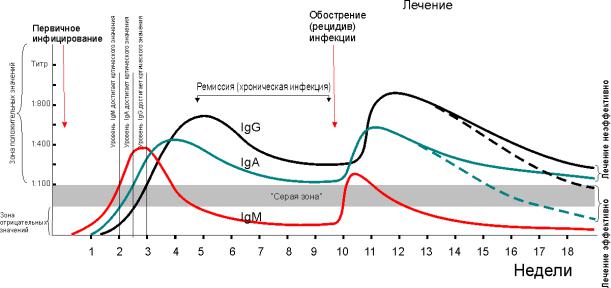

Серая зона – это диапазон концентраций специфических антител, в который с равной вероятностью могут попадать как положительные, так и отрицательные пробы. Результаты анализа, попавшие в серую зону, не могут быть однозначно интерпретированы, для уточнения результата необходимо повторить исследование с новой сывороткой, полученной через 1–2 недели.

Сероконверсия – появление специфических антител (главным образом класса IgG) в сыворотке крови, после того как предыдущие анализы давали отрицательный результат. Во многих случаях сероконверсия может дать наиболее убедительное и строгое доказательство первичного инфицирования обследуемого.

Из пяти классов Ig в диагностике инфекционных заболеваний чаще всего используются Ig трех типов А, M и G.

28

Существует некоторый промежуток времени с момента внедрения инфекционного агента в организм и до момента появления антител в сыворотке крови – серонегативный период. В среднем для различных инфекций он составляет 1–4 недели (рис. 9).

Рис. 9. Изменение содержания Ig в сыворотке крови в динамике инфекционного процесса (ресурсы сети Интернет)

В первую очередь начинают вырабатываться IgM, пик которых приходится на максимум проявлений клинических признаков острой инфекции. IgM является маркером острой фазы заболевания (табл. 1).

Таблица 1 Определение стадии заболевания на основании выявления антител

Стадия заболевания |

Классы антител |

|

Острая |

IgM, IgG, IgA |

|

Хроническая |

IgA, IgG |

|

Реактивация или реинфекция |

Скачкообразное резкое повышение IgG, |

|

повышение в меньшей степени – IgA, IgM |

||

|

||

Cостояние после реконвалесценции |

IgG |

|

(серологические шрамы) |

||

|

С отставанием на 1–2 недели начинает увеличиваться титр IgG. В последующем содержание IgM в сыворотке крови снижается, а IgG – продолжает увеличиваться. Этот период соответствует стадии перехода инфекции из острой фазы в хроническую. Если в какой-то момент происходит обострение хронической инфекции, то наблюдается новый всплеск IgM с последующим увеличением титра IgG, соответствующим фазе ремиссии.

Даже если организм справляется с инфекцией, IgG могут еще длительное время оставаться повышенными (для некоторых инфекций пожизненно).

Для ряда заболеваний, таких как корь, дифтерия, паротит и другие, наличие специфических иммуноглобулинов является надежным барьером против повторного инфицирования. Это не относится к урогенитальным заболеваниям (хламидиоз, микоплазмоз, трихомониаз и др.), т.к. пожизненный

29

иммунитет против них не развивается. Обычно спустя 2 месяца после эффективной терапии уровень IgG опускается ниже критического значения, тем не менее, следует с осторожностью использовать данные анализа IgG в качестве показателя излеченности, поскольку, в силу индивидуальных особенностей иммунной системы, данные антитела еще длительное время могут присутствовать в крови.

В типичных случаях IgМ (первичный иммунный ответ) сменяются на IgG. Однако при повторном заражении или реактивации хронической инфекции IgМ (вторичный иммунный ответ) будут вырабатываться в значительно меньших объемах и чувствительность тест-систем не позволит нам определить IgМ, поэтому в сыворотке крови будут определяться только IgG, а активность воспалительного процесса будет определяться только клинически. Такое различие динамики антителообразования при первичном и вторичном иммунном ответе объясняется тем, что после первичного введения антигена в иммунной системе формируется клон лимфоцитов, несущих иммунологическую память о данном антигене. После повторной встречи с этим же антигеном клон лимфоцитов с иммунологической памятью быстро размножается, интенсивно включает процесс антителогенеза, и образуются главным образом IgG (рис. 10).

Рис. 10. Динамика образования антител при первичном и вторичном иммунном ответе (ресурсы сети Интернет)

Динамика Ig на начальном этапе лечения вообще не имеет четких тенденций. Может наблюдаться как снижение, так и увеличение их уровня. Поэтому антитела нельзя рассматривать в качестве показателя эффективности терапии, т.е. элиминации или сохранения в организме инфекционного агента.

Используя данные однократного исследования, затруднительно вынести клиническое заключение. Персистенция латентных инфекций вирусной или

30

бактериальной природы в организме пациентов часто приводит к невозможности моментального определения присутствия патогена даже при наличии воспалительных симптомов. В связи с этим предпочтительно проводить серийное обследование нескольких образцов.

Иммунодиагностика некоторых инфекций

Хламидиоз. Это заболевание, передающееся половым путем. Диагностика хламидийной инфекции затруднена из-за особенности жизненного цикла этого микроорганизма и объясняет склонность данного вида инфекции к длительному хроническому течению. Два вида – Chlamydia trachomatis и Chlamydia pneumoniae наиболее часто вызывают заболевания у человека. Хладимийная инфекция может наносить серьезный, постоянный вред женской репродуктивной системе, что впоследствии может затруднить или сделать невозможным наступление беременности у женщины. Первоначально определяют титры IgМ, IgA, IgG к C. trachomatis для характеристики стадии заболевания. В ходе лечения возможно повторное определение титров IgA, IgG с целью мониторинга эффективности лечения. Через 3–6 месяцев после курса лечения определяют титры IgA, IgG для отдаленной оценки его эффективности.

Герпесвирусная инфекция. Вирус герпеса имеет 8 типов. Вирус персистирует в организме и может переходить в активную форму при ряде обстоятельств: при беременности, снижении иммунной защиты, наличии сопутствующих соматических заболеваний, применении иммуносупрессивной терапии. Резервуаром инфекции является инфицированный человек, у которого вирус содержится в слезной жидкости, слюне, грудном молоке, в крови, внутренних органах, моче, влагалищном секрете, сперме. За первичным инфицированием наступает пожизненное носительство вируса. У лиц с сохранной иммунной системой не происходит развитие манифестных форм болезни, но вирус сохраняется и размножается в лейкоцитах, системе мононуклеарных фагоцитов. При заражении плода развивается острая форма заболевания с поражением головного и костного мозга, печени и других органов; заболевание чаще заканчивается гибелью плода. В случае выздоровления у ребенка наблюдается микроцефалия, замедленное умственное развитие, двигательные расстройства. При заражении детей в возрасте до двух лет развивается подострая инфекция в виде интерстициальной пневмонии.

Определение антител к нему имеет большое значение у беременных. Существует определенная закономерность в динамике выработки специфических антител к герпесу. Через некоторое время после инфицирования, на первом этапе формирования иммунитета образуются IgM. На втором этапе формирования иммунитета, в более позднее время, начинают формироваться IgG, концентрация которых повышается в течение нескольких недель (5–8) до максимального уровня. К этому времени продукция IgM снижается или прекращается совсем. После выздоровления или стабилизации процесса в крови в небольших количествах циркулируют только IgG. Эту

31