- •1.Расспрос больных с заболеваниями органов дыхания.

- •III. Мокрота.

- •3.Цвет:

- •4.Запах.

- •5.Отдельные элементы.

- •VI. Боли в грудной клетке.

- •3.Хроническая обструктивная болезнь легких

- •Лечение хобл при стабильном состоянии.

- •3.4.Бронхиальная астма

- •Эпидемиология

- •Классификация

- •Этиология

- •Патогенез

- •Патоморфология

- •Клиническая картина и диагностика

- •Жалобы и анамнез

- •Физическое обследование

- •Оценка аллергологического статуса

- •Лабораторные исследования

- •Инструментальные исследования

- •Необходимые исследования на разных ступенях бронхиальной астмы

- •Варианты и особые формы бронхиальной астмы

- •Инфекционно-зависимый вариант

- •Дисгормональный (гормонозависимый) вариант

- •Дизовариальный вариант

- •Выраженный адренергический дисбаланс

- •Холинергический (ваготонический) вариант

- •Нервно-психический вариант

- •Аутоиммунная астма

- •"Аспириновая" бронхиальная астма

- •Особые формы бронхиальной астмы

- •Астматический статус

- •Осложнения

- •Дифференциальная диагностика

- •Лечение

- •Тактика лечения

- •Образовательные программы

- •Медикаментозная терапия

- •Противовоспалительные противоастматические препараты (базисная терапия)

- •Бронхорасширяющие препараты

- •Оптимизация противоастматической терапии

- •Лекарственная терапия в соответствии со ступенями бронхиальной астмы

- •Принципы лечения обострений бронхиальной астмы

- •Лечение при астматическом статусе

- •Бронхиальная астма и беременность

- •5. Расспрос больных при заболеваниях сердечно-сосудистой системы. Боли в сердце

- •2. Жалобы больных при заболеваниях сердечно-сосудистой системы

- •3. Осмотр больного с заболеванием сердца

- •Осмотр головы

- •Осмотр конечностей

- •Осмотр шеи и кожи

- •Осмотр тела

- •7.Гипертоническая болезнь

- •8.Ишемическая болезнь сердца, хронические формы

- •Плановая терапия:

- •9.Нестабильная стенокардия

- •Эпидемиология

- •Клиническая картина

- •Инфаркт миокарда без подъема сегмента st

- •Стратификация риска смерти у больных с острым коронарным синдромом без подъема сегмента st

- •Выбор первоначальной тактики лечения больных с острым коронарным синдромом без подъема сегмента st

- •Диагноз

- •Лечение

- •Медикаментозное лечение у больных с окс без подъема сегмента st

- •Прогноз

- •Профилактика

- •10.11.12.13.Приобретённые пороки сердца приобретённые пороки сердца

- •Классификация

- •Патогенез

- •Диагностика

- •Лечение

- •Профилактика

- •8.1. Митральный стеноз

- •Этиология

- •Патогенез

- •Клиническая картина жалобы

- •Объективное обследование

- •Инструментальные методы обследования

- •Осложнения

- •Диагностика

- •Дифференциальная диагностика

- •Лечение общие мероприятия

- •Медикаментозная терапия

- •Хирургическое лечение

- •Прогноз

- •8.2. Митральная недостаточность

- •Этиология

- •Патогенез

- •Клиническая картина жалобы

- •Объективное обследование

- •Инструментальные методы обследования

- •Осложнения

- •Диагностика

- •Дифференциальная диагностика

- •Лечение

- •Медикаментозная терапия

- •Хирургическое лечение

- •Прогноз

- •8.4. Аортальный стеноз

- •Этиология

- •Патогенез

- •Клиническая картина

- •Объективное обследование

- •Инструментальные методы

- •Осложнения

- •Диагностика

- •Дифференциальная диагностика

- •Лечение общие мероприятия

- •Медикаментозная терапия

- •Хирургическое лечение

- •8.5. Аортальная недостаточность

- •Этиология

- •Патогенез

- •Клиническая картина жалобы

- •Объективное обследование

- •Течение

- •Инструментальные методы

- •Диагностика

- •Дифференциальная диагностика

- •Лечение общие мероприятия

- •Медикаментозная терапия

- •Хирургическое лечение

- •8.6. Острая аортальная недостаточность

- •14.Хроническая сердечная недостаточность

- •Симптомы хронического гастрита

- •Симптомы обострения хронического гастрита

- •Профилактика обострений

- •Диагностика

- •Лечение хронического гастрита

- •Медикаментозное лечение

- •Диета при хроническом гастрите

- •Язвенная болезнь

- •Симптомы язвы желудка

- •Диагностика язвы желудка

- •Лечение язвы желудка

- •16.Хронические заболевания кишечника

- •Неспецифический язвенный колит

- •Классификация

- •Клиническая картина

- •Хроническое воспаление слизистой оболочки толстой кишки

- •Болезнь крона

- •Патогенез

- •1. Лечебное питание

- •2. Лечение синдрома нарушенного всасывания

- •3. Базисная патогенетическая терапия

- •3.1. Лечение препаратами, содержащими 5-аминосалициловую кислоту (5-аск)

- •18.Диагностика болезней почек

- •19.Хронический гломерулонефрит

- •Общие сведения

- •Причины

- •Классификация

- •Симптомы хронического пиелонефрита

- •Диагностика

- •Лечение хронического пиелонефрита

Инфаркт миокарда без подъема сегмента st

ИМ без подъема сегмента ST - одна из клинических форм ИБС, характеризующаяся развитием острой ишемии миокарда, тяжесть и продолжительность которой достаточны для возникновения его некроза.

ИМбпST, так же как и нестабильная стенокардия, проявляется типичными болями в грудной клетке, во время которых на ЭКГ могут отмечаться признаки ишемии субэндокардиальных слоев миокарда в виде стойкой либо преходящей депрессии сегмента ST, инверсии, сглаженности или псевдонормализации зубца Т. Однако, в отличие от больных с нестабильной стенокардией, у больных с ИМбпST в плазме крови выявляют повышение уровня биохимических маркеров некроза миокарда (тропонинов I или Т либо МВ-КФК), что свидетельствует о возникновении ИМ. Обычно это повреждение (некроз) миокарда локализуется в тех же субэндокардиальных зонах, которые подвергались ишемии. Развитие некроза миокарда отражается на ЭКГ формированием характерного негативного равнобедренного (так называемого «коронарного») зубца Т, т. е. образуется ИМ без зубца Q (ранее он носил название субэндокардиального, мелкоочагового ИМ).

Нестабильная стенокардия и ИМбпST – состояния очень близкие, имеющие общий патогенез и схожую клиническую картину, которая может отличаться только тяжестью (выраженностью) симптомов. Обычно термин ИМбпST используют непродолжительное время, до тех пор, пока не станет ясно, что ОКС закончился развитием ИМ без зубца Q, а не обширным ИМ с зубцом Q, либо нестабильной стенокардией.

Само понятие ИМбпST появилось с широким внедрением в клиническую практику определения сердечных тропонинов. Больные ОКСбпST, имеющие повышенный уровень сердечных тропонинов в плазме крови, имеют более серьезный прогноз, более высокий риск смерти, требуют более активного лечения и наблюдения, нежели больные с нестабильной стенокардией, имеющие нормальный уровень биохимических маркеров некроза миокарда.

Таким образом, для быстрого и правильного разграничения внутри ОКСбпST больных с нестабильной стенокардией и больных с ИМбпST, необходимо определение таких биохимических маркеров некроза миокарда, как сердечные тропонины Т или I. Использование с этой целью других, менее чувствительных биохимических маркеров, в частности МВ-КФК, возможно, но может привести к ошибкам.

На втором этапе диагностического поиска можно и не получить какойлибо существенной информации. Тем не менее важнейшей задачей второго этапа диагностического поиска служит исключение внесердечных причин болевого синдрома (пневмоторакс, пневмония, плевральный выпот), а также некоронарной природы поражения сердечно-сосудистой системы (тромбоэмболия легочной артерии, расслаивающаяся аневризма аорты, перикардит, клапанные поражения сердца и др.).

В клинической оценке больных с ОКСбпST исключительно важен третий этап диагностического поиска, позволяющий осуществить среди них стратификацию риска и на этом основании выбрать оптимальную тактику лечения (медикаментозную, инвазивную либо хирургическую).

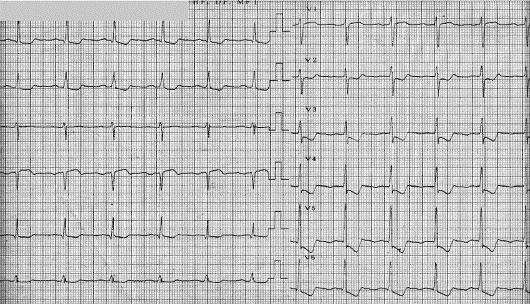

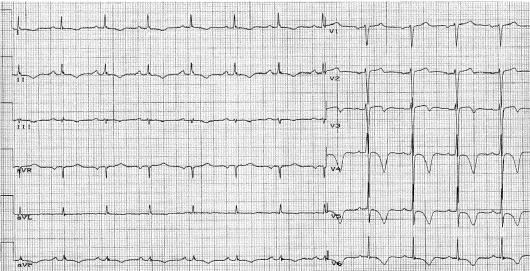

1. Электрокардиография является основным инструментальным методом диагностики ОКСбпST и должна быть зарегистрирована и оценена квалифицированным специалистом в течение первых 10 мин поступления больного в стационар. Существенную помощь в интерпретации имеющихся изменений ЭКГ может оказать сравнение ее с предыдущими ЭКГ. При наличии соответствующей клинической симптоматики, характерными для ОКСбпST изменениями ЭКГ служат горизонтальная либо косонисходящая депрессия сегмента ST глубиной не менее 1 мм (0,1 мВ) в двух смежных отведениях и более, а также инверсия зубца Т глубиной более 1 мм (0,1 мВ) в отведениях с преобладающим зубцом R (рис. 2–16, 2–17).

2. Помимо ЭКГ в покое у больных с ОКСбпST может применяться холтеровское мониторирование ЭКГ. Оно позволяет выявить продолжающиеся эпизоды ишемии миокарда (в том числе и безболевые), а также нарушения ритма сердца (в особенности желудочковые), что может иметь большое значение при стратификации риска этой категории больных.

3. Ультразвуковое исследование сердца у больных с ОКСбпST позволяет оценить наличие нарушений локальной сократимости, глобальную сократительную функцию левого желудочка и тем самым помочь в стратификации риска.

4. Наибольшее значение в диагностике ОКСбпST, его варианта (нестабильная стенокардия или ИМбпST), а также для стратификации риска имеют биохимические маркеры некроза миокарда. Наиболее предпочтительным считается определение содержания в крови сердечных тропонинов Т или I, повышение которых представляет собой наиболее надежный критерий некроза миокарда. Сердечные тропонины – белковые комплексы, регулирующие мышечное сокращение, состоят из трех субъединиц: тропонин Т (ТнТ), тропонин С (ТнС), тропонин I (ТнГ). Считается, что ТнI и ТнТ – наиболее чувствительные и специфичные маркеры некроза миокарда. Их уровень повышается в крови уже через 4–6 ч после ИМ по сравнению с нормой и сохраняется повышенным в течение 10- 14 дней.

5. Менее специфичным для определения некроза миокарда служит повышение содержания в крови фермента креатинфосфокиназы (КФК) за счет ее МВ изофермента (МВ-КФК). Повышение уровня КФК-МВ в плазме крови регистрируется через 4–6 ч от начала формирования ИМ и сохраняется до 2–3 суток.

При сравнении чувствительности МВ-КФК и сердечных тропонинов у больных с ОКС без подъема сегмента ST оказалось, что у 30% больных с нормальными значениями МВ-КФК уровень сердечных тропонинов был повышенным. Поэтому в настоящее время золотым стандартом биохимического выявления некроза миокарда считают сердечные тропонины Т или I. С практической точки зрения необходимо подчеркнуть, что определение уровня сердечных тропонинов у больных с ОКС без подъема сегмента ST нужно осуществлять как минимум 2 раза с интервалом 6–12 ч, при этом первое определение должно быть выполнено не ранее, чем через 6 ч от начала болевого приступа.

Рис. 2–16. Выраженная ишемия миокарда переднебоковой, верхушечной и перегородочной областей левого желудочка у больного с нестабильной стенокардией: депрессия сегмента ST ›1 мВ в отведениях I, II, aVL,V2-V6

Рис. 2–17. Распространенный передний инфаркт миокарда без зубца Q: глубокие негативные симметричные («коронарные») зубцы Т в отведениях I, II, aVL, V2-V6.