4 курс / Общая токсикология (доп.) / Врожденные пороки сердца

.pdf822 |

Часть 10. ПОРОКИ ВЫВОДНОГО ТРАКТА ЛЕВОГО ЖЕЛУДОЧКА |

|

|

|

|

шательства через назогастральный зонд пациенту дают сливки. Это заметно облегчает идентифика цию места вытекания лимфы.

Результаты хирургического лечения

При изолированных вариантах коарктации аорты хирургическое лечение бывает наиболее ус пешным у пациентов от 5 до 20 лет. Однако при со четании коарктации аорты с другими сердечно сосудистыми пороками рано развивается сердеч ная недостаточность, и это приводит к гибели зна чительной части больных уже на первом году жиз ни (16, 26, 79, 80).

Многие хирурги (24–26, 40, 47, 81–83) пришли к выводу о целесообразности хирургического ле чения осложненной коарктации аорты в грудном возрасте, даже принимая во внимание большую операционную летальность и повышенную часто ту рекоарктации у этого контингента больных.

Вописанных в литературе группах пациентов разного возраста и с разными типами порока по казатели операционной летальности колеблются от 1,3 до 12,7% (84–87).

Внеосложненных случаях уже на момент выпис ки пациента нормализуется или снижается артери альное давление, исчезает избыточная пульсация артерий верхней части тела (за исключением случа ев сочетания коарктация аорты со значительной не достаточностью аортального клапана), на нижних конечностях появляется артериальный пульс, а давление на подколенной артерии легко определя ется аускультативным методом, возобновляется правильное соотношение между уровнями артери ального давления на верхних и нижних конечнос тях, исчезает патологический градиент Hartmann. Нормализация артериального давления способ ствует исчезновению таких симптомов, как голов ная боль, головокружение, парестезии, зрительные

ислуховые отклонения, носовые кровотечения. Однако у взрослых пациентов после качественной коррекции сужения аорты нередко наблюдается неустойчивость артериального давления или пло хое самочувствие при нормальных его показателях.

Всем пациентам старше 10 лет целесообразно ограничение физических нагрузок в течение 6 мес, а больным с тяжелыми некорригированными со путствующими пороками сердца — на период до их полного устранения. Детям до 10 лет с хорошо корригированными пороками физическую актив ность следует ограничить в течение 2–3 мес после операции. В каждом случае необходимо остере гаться травм грудной клетки.

О хороших результатах хирургического лечения коарктации аорты в отдаленные сроки сообщали

многие авторы (23, 85, 88–90). В основном это ка сается простой коарктации. Если же коарктация аорты была осложнена другими пороками и сер дечной недостаточностью и корригировалась на первом году жизни, то поздняя летальность воз растает до 12% (91) и даже до 24,7% (92).

Остаточная артериальная гипертензия

Некоторые авторы обратили внимание на час тое возобновление остаточной артериальной ги пертензии после устранения коарктации аорты. Остаточная артериальная гипертензия наблюдает ся у 20,1–27,7% пациентов (85, 93). Рецидивирую щую артериальную гипертензию связывают с ги поплазией дуги аорты (60%) и с серьезными до полнительными внутрисердечными пороками (34,3%). Исследования анатомии дуги аорты мето дом МРТ после коррекции показали, что остаточ ная артериальная гипертензия может быть обус ловлена не достигнутой во время операции нор мальной формой дуги (рис. 20).

Одной из предпосылок для существования ги пертензии после адекватной коррекции аномалии могут быть те расстройства в микрососудистой системе, о которых уже шла речь раньше.

По нашим данным, у пациентов, оперирован ных в детском возрасте, уже в течение первого послеоперационного года происходит регрессия компенсаторных реакций микрососудистого рус ла, предопределенных артериальной гипертензи ей. Исчезает и значительная часть таких проявле ний декомпенсации, как венозный застой, пери венулярный отек, лимфостаз, стаз крови в сосудах верхних конечностей.

Убольшинства пациентов в возрасте до 25 лет также наблюдается позитивная динамика микро сосудистого русла, однако в биоптатах нижних ко нечностей появляются извилистые артерии и арте рии запирательного типа, идет активная пролифе рация капилляров, особенно на первом году после операции. Эти явления происходят на фоне значи тельного полнокровия. В последующий период при благоприятном течении гиперемия исчезает. В препаратах мышц верхних конечностей наблюда ются процессы реадаптации микрососудов к сни жению артериального давления. Это сопровожда ется значительным спазмом сосудов, утолщением их интимы, редукцией определенной части арте рий и артериол вследствие фиброзного процесса. Отмечается чрезвычайно высокая активность эпи телиальных клеток сосудистых гломусов.

Убольных старшего возраста, у которых до операции развились необратимые фиброзные из

Глава 55. КОАРКТАЦИЯ АОРТЫ |

823 |

|

|

|

|

а |

|

б |

|

в |

|

|

|

|

|

Рис. 20. Магнитная резонансная томография демонстрируюет деформацию дуги аорты (а, б) в сравнении с нормой (в)

менения сосудов, потенциал к реадаптации значи тельно снижен. В нижних конечностях происхо дят разрывы склерозированных мелких артерий, образуются гематомы, вокруг которых происходят макрофагальные реакции. Во многих артериолах и прекапиллярах формируются микроаневризмы, которые также склонны к разрыву.

На верхних конечностях, где существует фиб розированное сосудистое русло, перфузия оказы вается недостаточной и в отдаленном периоде от мечается дегенерация миоцитов. Гематомы и зоны дегенерации мышечных волокон фиброзируются и усиливают те склеротические проявления, кото рые уже были до операции.

Таким образом, на уровне микроциркуляторно го русла формируется второй барьер кровотока. Это может быть главной причиной рецидивирующей артериальной гипертензии. Среди других обстоя тельств называют динамическую обструкцию кро вотока на уровне корригированного учаска аорты в систолу, что обусловлено жесткостью менее подат ливого к растяжению послеоперационного рубца.

Рекоарктация аорты

Второй причиной ухудшения отдаленных ре зультатов является рекоарктация (94, 95). Особен но это характерно для оперированных в самом мо лодом возрасте. Некоторые авторы показали, что

через 7 лет после операции резекции коарктации аорты с анастомозом «конец в конец» риск рециди ва коарктации достигает 50% (5, 96). Среди опери рованных в период новорожденности рекоаркта цию отмечали в 14–18,4% случаев (91, 92, 97, 98).

Сохранение, увеличение или появление пато логического градиента в поздние сроки после кор рекции может объясняться разными причинами: относительным отставанием роста оперированно го или смежного гипоплазированного сегмента аорты, наличием дополнительного стеноза (двой ная коарктация), фиброзной деформацией, час тичным или полным тромбозом трансплантата или шовной линии, развитием аневризмы на мес те вмешательства (99–102). Важнейшими факто рами ранней рекоарктации после устранения по рока в грудном возрасте являются три причины:

•неадекватное удаление дуктусных тканей;

•недостаточная коррекция гипоплазии аорталь ной дуги;

•натяжение линии анастомоза.

Умладших детей при наличии систолического градиента свыше 20 мм рт. ст., могут возникать по казания к повторной операции (95, 103).

В течение последних 10–15 лет достаточно час то практикуют лечение рекоарктации баллонной дилатацией, дополненной стентированием. Saliba и соавторы (2001) успешно устраняли рекоаркта цию у отдельных подростков и взрослых, но отме

Рекомендовано к покупке и изучению сайтом МедУнивер - https://meduniver.com/

824 |

Часть 10. ПОРОКИ ВЫВОДНОГО ТРАКТА ЛЕВОГО ЖЕЛУДОЧКА |

|

|

|

|

чали, что эта процедура может осложняться раз рывом баллона, асимметричным раздуванием стента, расслоением аорты.

Аневризма восходящей аорты

Прогрессирующее расширение восходящей аор ты является характерным осложнением коарктации аорты, особенно у больных с двустворчатым аор тальным клапаном, среди которых у каждого чет вертого пациента развивается указанная патология. Эта категория больных нуждается в систематичес ком контроле с помощью эхографии и МРТ.

Аневризмы аорты на месте корригированной коарктации аорты

В 1977 г. Kirsh и соавторы (109) описали псевдо аневризму, которая возникла после пластики аор ты заплатой у ребенка 5 лет. В действительности причиной аневризмы была не сама заплата, а ин фекция золотистым стафилококком операцион ного происхождения. Уже через 20 дней после на чальной операции проведена вторая — удаление парааортальной гематомы и ушивание места над рыва шовной линии. Но инфекция не была ликви дирована, и вскоре понадобилась третья операция с заменой синтетической заплаты лоскутом левой подключичной артерии, в этот раз с выздоровле нием пациента. Подобные осложнения наблюда ли Agriflaglio и соавторы (110).

Одной из особенностей образования аневриз мы в зоне корригированной коарктации аорты следует признать отдаленность во времени от мо мента операции. Увеличение периода послеопера ционного наблюдения совпадает с ростом количе ства послеоперационных аневризм (111–117).

Потенциальная склонность к осложнению поздним формированием аневризмы существует после устранения коарктации аорты любой мето дикой. Известны случаи этого осложнения после анастомоза «конец в конец», протезирования, об ходного шунтирования, пластики по Waldhausen, а особенно после баллонной дилатации (118–122). Наиболее часто отдаленный период осложняется формированием аневризм в зоне аортопластики синтетической заплатой (рис. 21).

Сотрудник нашего института Глагола (123) изу чил морфологические изменения аорты выше и ниже аневризмы, которая сформировалась на мес те пластики в отдаленном периоде. Оказалось, что в сегменте аортальной дуги значительно утолща ется интима, внутренняя эластическая мембрана мультиплицирована, в медии наблюдаются гипе

ртрофия мышечных волокон, усиление коллаге нового каркаса и гиперплазия эластической тка ни. У взрослых пациентов преобладают проявле ния дистрофии и кардиосклероза.

В дистальном отделе аневризм происходит уменьшение толщины стенки аорты за счет значи тельной гипоплазии эластических волокон меди ального слоя, а в отдельных местах наблюдается их полное отсутствие. Деструктивные изменения ги попластической медии наиболее выражены в мес тах хирургических швов. Там возникают дефекты ткани, заполненные кровью. В большинстве слу чаев эти гематомы имеют расслаивающий харак тер. Таким путем может формироваться ложная аневризма.

Аневризматическое выбухание сосуда сдавли вает прилегающие участки легкого, что приводит к их коллапсу и имбибиции кровью. Достаточно часто в препаратах аневризм при микроскопии на ходили явления лейкоцитарной инфильтрации, поэтому можно утверждать, что одной из причин развития послеоперационных аневризм может быть инфекция. Инородная ткань, которая кон тактирует с кровью, создает склонность к инфек ционному воспалению аорты.

Некоторые авторы считают, что ригидная син тетическая заплата увеличивает напряжение про тивоположной собственной стенки. Таким обра зом, гемодинамическое воздействие пульсирую щей крови ведет к постепенной дилатации более податливой аортальной стенки (124, 125). Колла геновые и эластические волокна в интиме и адвен тиции ориентированы вдоль сосуда, а в медии имеют спиральный ход, поэтому аорта растяжима больше в длину, чем в ширину. Вследствие этого

Рис. 21. Рентгенограмма пациента с аневризмой после коррекции коарктации аорты синтетической заплатой

Глава 55. КОАРКТАЦИЯ АОРТЫ |

825 |

|

|

|

|

швы, которые наложены в поперечном направле нии, имеют большую склонность к прорезанию. Это сопровождается отрывом одного из полюсов заплаты и формированием псевдоаневризмы. Не которое значение может иметь и площадь скелети зированных при мобилизации стенок аорты во время операции, что нарушает vasa vasorum и сни жает трофику сосудистой стенки. Среди других факторов, которые провоцируют развитие анев ризм, важное значение имеет остаточная артери альная гипертензия.

Мы считаем необходимым учесть и зоны турбу лентности, возникающие в результате разных при чин. Это умеренная гипоплазия дистальной дуги аорты, сохранение коарктационного шельфа при большинстве способов аортопластики, хирурги ческие погрешности при моделировани формы и размеров синтетической заплаты, частичный рес теноз после анастомоза «конец в конец», качество шовного материала.

Подозрение на возможность аневризмы в районе пластики является поводом для тщательного иссле дования пациента, а наличие аневризмы — основа нием для повторного хирургического вмешательства.

Хирургическое лечение поздних осложнений на участке коррекции коарктации аорты

ся достаточно значительный дефект сосуда, кото рый обычно можно восполнить сосудистым проте зом. Исключения бывают лишь у больных с рекоа рктацией, особенно после анастомоза «конец в ко нец», у которых иногда удается осуществить пря мой реанастомоз аорты с хорошими гемодинами ческими последствиями. Однако нужно иметь в виду, что после предыдущей операции аорта доста точно прочно срастается с окружающими тканями, позвоночником и становится малоподатливой.

В большинстве случаев коррекция поздних ос ложнений на месте предыдущей операции осуще ствляется в условиях временного обходного шун тирования, иногда с применением искусственного кровообращения.

Особая ситуация возникает при спонтанном разрыве поздней аневризмы. В этих ситуациях ис пользуют искусственное кровообращение через бедренные сосуды, глубокую гипотермию и даже остановку кровообращения для достижения конт роля кровотечения. Но бедренно артериальная перфузия может оказаться неэффективной для кровоснабжения мозга и сердца, поэтому Nadolny и Svensson (126) в двух случаях канюлировали пра вую подключичную артерию.

Сопутствующие пороки

Как правило, поводом для повторных вмеша тельств в отдаленные сроки после хирургической коррекции коарктации аорты бывают рекоаркта ция или аневризма аорты.

Положение больного на операционном столе не отличается от первичной операции. Разрез мягких тканей выполняют вдоль рубца от предыдущего дос тупа, но в грудную полость проникают на одно меж реберье выше или ниже, так как травмированные на первой операции ребра, как правило, прочно сраста ются между собой, а в остатки межреберья врастает легочная ткань. Затем постепенно и тщательным об разом разделяют богатые сосудами сращения легко го с грудной стенкой. Не входя непосредственно в участок аневризмы или рекоарктации, выделяют аортальную дугу между брахиоцефальными сосуда ми, а уже потом нисходящую аорту как можно ближе к месту вмешательства. Затем выделяют высоко в ку поле ствол левой подключичной артерии. После это го появляется возможность пережать сосуды соотве тствующими зажимами и продолжить диссекцию самой аневризмы или рекоарктации, избегая пов реждения и пытаясь достичь оптимальной экспози ции для последующей коррекции.

В большинстве случаев после резекции анев ризмы или рекоарктационного сегмента образует

Еще одной причиной ухудшения послеопера ционных результатов считают развитие сопутству ющих аномалий. Наиболее неблагоприятным яв ляется прогноз при сочетании коарктации аорты с недостаточностью аортального клапана (104, 105), с недостаточностью митрального клапана (106).

Vijayanagarи соавторы (107) первыми сообщили об одновременной коррекции коарктации аорты и тяжелой недостаточности аортального клапана. Они выполнили шунтирование из восходящей аорты в нисходящую и протезирование аортально го клапана через продольную стернотомию. Дру гой вариант коррекции применили в подобной си туации Pandey и Karbhase (108): они сначала лево сторонним доступом выполнили аортопластику коарктации, а затем через срединный доступ про тезировали аортальный клапан.

Послеоперационная летальность среди паци ентов с корригированной коарктацией аорты ко леблется от 2 до 12%, по данным разных авторов (72, 87, 105). Moulton (1991) сообщил, что невзи рая на относительно низкую летальность (11%) при устранении коарктации аорты в возрасте до 2 мес, в отдаленные сроки умерли 42% больных со сложными ВПС, в большинстве случаев при по пытках внутрисердечной коррекции.

Рекомендовано к покупке и изучению сайтом МедУнивер - https://meduniver.com/

826 |

Часть 10. ПОРОКИ ВЫВОДНОГО ТРАКТА ЛЕВОГО ЖЕЛУДОЧКА |

|

|

|

|

|

|

|

Наиболее позитивные отдаленные последствия |

закрытие ДМЖП у 37 (47,8%) из 80 младенцев че |

|

отмечают у больных с ДМЖП, которым в раннем |

рез некоторое время после коррекции коарк |

|

возрасте устранили коарктацию аорты. Так, |

тации, выполненной в возрасте до 3 мес. |

|

Brouwer и соавторы (95) наблюдали спонтанное |

|

|

Литература

1.Jarcho S. Coarctacion of the aorta. – Am. J. Cardiol.,1962.–9: 591.

2.Crafoord C., Nilin G. Congenital coarctation of the aorta and it's surgical treatment.– J. Thorac. Cardiovasc. Surg., 1945.–14,5: 347–361.

3.Gross R.E. Surgical correction for coarctation of the aorta. Surgery, 1945.–18.673.

4.Abbott M.E. Coarctacion of the aorta of the adult type // Amer. Heart. J.,1928.– 3:392.

5.Jonas R.A. Coarctacion: do we need to resect ductal tissue?– Ann. Thorac. Surg.,1991.–52–:604–7.

6.Siewers R.D., Ettedgui J.E., Pahl El., Talbman T., del Nido P.J. Coarctation and hypoplasia of the aortic arch. Will the arch grows? // Ann.Thorac.Surg.,1991.–52: 608–14.

7.Elzenda N.J.,Gittenberger de Groot A.S., Oppenheimer Dekker A. Coarctacion and other obstructive aortic arch anomalies: their relationship to the ductus arteriosus.–Int. J. Cardiol., 1986.–13: 289.

8.Russel G.A., Berry P.G., Watterston K. et al. Patterns of ductal tissue in coarctation in the first tree months of life // J. Thorac. Cardiovasc. Surg., 1991.–102: 596.

9.Talner N.S., Berman M.A. Postnatal development of obstruction in coarctation of the aorta; role of the ductus arteriosus. // Pediatrics 1975, 56, 4.–562–569.

10.Шарыкин А.С. Неотложные операции при врожденных пороках сердца у больных первых трех месяцев жизни: Автореф. дис... д ра. мед. наук.– М.,1993.– 40 с.

11.Celoria G.C. Patton R.B. // Am.Heart J.,1959.–58: 407.

12.Аничков М.Н., Лев И.Д. Опыт анализа коллатералей, развивающихся при коарктации аорты у человека // Арх. анатомии, гистологии и эмб риологии.– 1962.– Т. 43.– C. 36–54.

13.Вайс Х.Г., Калина О.С. Сочетание коарктации аорты с аневризмой мозговых артерий // Врач. дело.–1963.– №10.– С.137–138.

14.Покровский А.В. Хирургическое лечение коарктации аорты: Авто реф.дис... д ра. мед. наук.– М., 1966.– 38 с.

15.Thiede A., Krug A.,Yancah A.C., Fischer K. Chirurgie der coarctation der aorta in Sauglings.– Rinders und Erwachsenenalter.–Bruns Beitr. Klin. Chir.,1971.–218,7: 577–583.

16.Campball M. Natural history of coarctation of the aorta.– Brit. Heart J., 1970.– 32,5: 633–640.

17.Кандарян К.А. Врожденные пороки сердца и больших сосудов: Ав тореф. дис... канд. мед. наук. – Ереван,1952.– 30 с.

18.Марина О.Ю. Диагностика коарктации аорты.– М.: Медгиз, 1961.–100 с.

19.Shearer W.T., Rutman J.Y., Weinberg W.A.,Clodring D. Coarctation of the aorta and cerebro vascular accident: a propasal to early corrective surg.– J. Pediatr., 1970.–77,6: 1004–1009.

20.Bodner S.J., McGec Z.A., Killen D.A. Ruptured mycotic aneurysm complicating coarctation of the aorta.– Ann.Thorac. Surg.– 1973.– 15: 419–426.

21.Imamura M., Aoki H., Eya K., Murakami T., Yasuda K. Balloon angio plasty before Wheat's operation in a patient with Turner's syndrome // Cardiovasc. Surg., 1995.– 3,1: 70–2.

22.Walczak F., Krassewski W., Dorywalski A. Historia naturalna koarctacjj aorty.–Pol.Tyg.Lec., 1972.–27,33: 1271–1273.

23.Бредикис Ю.И. Операции при осложненной коарктации аорты.– Тез. докл. ХІ науч. сессии ИССХ АМН СССР.– М., 1967.– С.81–82.

24.Bernhard W.E., Litwin S.B., Williams W.N. et al. Recent results of car diovascular surgery in infants in the first year of life. Amer. J.Surg, 1972. 123. 4. 451–460.

25.Kilman J.W., Williams T.E. Breza T.S. et.al. Reversal of infant mortality by carly surgical correction of coarctation of the aorta. Arch. Surg.. 1972.–105. 6. 865–868.

26.Бураковский В.И., Покровский А.В., Бухарин В.А., Алексеев Г.И. Хи рургическое лечение коарктации аорты у детей // Хирургия.– 1970.– № 6.– С. 80–88.

27.Mellgren G., Friberg L.G. Resection + carotid flap plasty. A new surgi cal technique for newborn children with coarctation of the aorta and critical hypoplasia of the aortic arch // Scand. J. Thorac. Cardiovasc. Surg., 1994.– 28,2: 49–53.

28.Dawson Falk K.L., Wright A.M., Bakker B., Pitbick P.T., Wilson D.M., Rosenfeld R.G. Cardiovascular evaluation in Turner syndrome: utility of MR imaging // Australas Radiol., 1992.– 36,3: 204–209.

29.Frieden I.J., Reese V., Cohen D. PHACE syndrome. The association of posterior fossa brain malformations, hemangiomes, arterial anom alies, coarctation of the aorta and cardiac defects, and eye abnormali ties // Arch. Dermatology, 1996.– 132,3: 307–11.

30.Hughes H.E., Davies S.J. Coarctation of the aorta in Kabuki syndrome. Archives of Disease in Childhood. 1994.–70(6): 512–4.

31.Alpigiani M.G., Franzone G., Puleo M.G., Carpi A., Iester A. Sindrome di Williams. Considerazioni su un caso insolito. Pediatria Med. Chir., 1994.–16(1):85–6.

32.Rosenthal G.L. Paterns of prenatal growth among infants with cardio vascular malformations: possible fetal hemodynamic effects // Amer. J. Epidemiology, 1996.– 143,5: 505–13.

33.Соловьев Г.М., Хримлян Ю.А. Коарктация аорты.– Ереван: Айас тан,1968. – 120 с.

34.Hougen T.J., Sell J.E. Recent advances in the diagnosis and treatment of coarctation of the aorta (rewier) // Carrent Option in Cardiology. 1995.– 10,5: 524–9.

35.Sohn S., Rothman A., Shiota T., Luk G., Tong A., Swensson R.E., Sahn D.G. Acute and follow up intravascular ultrasound findings after ballon dilatation of coarctation of the aorta // Circulation, 1994.– 90,1: 340–7.

36.De Brux J.L., Grenier P. Contribution of magnetic resonance imaging to the diagnosis of aortic coarctation // Arch. Mal. Coeur. Vaiss., 1987.– 80,7: 1127–30.

37.Fawwzy M.E., von Sinner W., Rifai A., Galal О., Dunn B., el Deeb F.,Zaman L. Magnetic resonance imaging compared with angiography in the evaluation of intermediate term result of coarctation balloon angioplasty // Amer. Heart J., 1993.– 126,6: 1380–4.

38.Von Schulthess G.K., Higashino S.M., Higgins S.S., Didier D., Fisher M.R., Higgins C.B. Coarctation of the aorta: MR imaging // Radiology., 1986.– 158,2: 469–74.

39.Ramariotti C., Chin A.J. Noninvasive diagnosis of coarctation of the aorta in the presence of a patent ductus arteriosus (see comments) // Amer. H. J., 1993.– 125, 1: 179–85.

40.Tawes R.L., Aberdeen E., Waterston D.J., Carter R.E.B. Coarctation of the aorta in infants and children. A reviw of 333 operative cases, including 179 infants. Circulation.1969.–39.5.1.173–184.

41.Sidi D., Duval Amould M., Kachaner J., Villain E., Pedroni E., Piechaud J.F. Traitement par la prostaglandine E1 des coarctations isolees du nouveau ne en defaillance cardiaque aigue // Arch. Fr. Pediatr., 1987.– 44,1: 21–5.

42.Amato J.J. Hypoplastic aortic arch with aortic coarctation: surgical cor rection // J.Thorac.Cardiovasc. Surg., 1985.–90,6: 935–935.

43.Gross R.E., Hurwitt E.S., Bill A.H., Pierce E.C. Preliminary observation on the use of human arterial grafts in the treatment of certain cardio vascular defects.– N.Engl.J.Med.,1948.– 239: 578

44.Мешалкин Е.Н., Кремлев Н.И. Протезирование аорты при ее коарк тации // Хирургия.– 1968. – № 5– С. 43–50.

45.Oster Miller W.E., Somerndike J.M., Hunter J.A. et al. Coarctation of the aorta in adult patients. – J.Thorac. Cardiovasc. Surg., 1971.–61,1: 125–130.

Глава 55. КОАРКТАЦИЯ АОРТЫ |

827 |

|

|

|

|

46.Bahnson N.T., Cooley R.H., Sloan R.D. Coarctation of the aorta at unu sial sites. Reports of two angiocardiographic and operative findings // Amer. Heart J., 1949, 38, 905–913.

47.Waldhausen J.A., King H., Nahrwold D.L., Luirie P.R., Shumacher H.B. Management of coarctation in infancy // JAMA,1964.–187: 270.

48.Shumacher H.B.Jr. Use of the subclavian artery in the surgical treatment of coarctation of the aorta // Surg. Gynecol. Obstet., 1951. – 93: 1.

49.Fournier A., Chartrand C., Querin R.,Davignon A., Stanley P. Use of the internal mammary artery for preservation of circulation to the correc tion of coarctation in children // J. Thorac. Cardiovasc. Surg., 1985.– 0,6:926–928.

50.Suzuki T., Fukuda T., Ito T. Modified end to end anastomosis combined with subclavian flap aortoplasty for repair of coarctation of the aorta with extended hypoplasia of the aortic istmus // J.Card. Surg., 1999.–14, 5: 359–62.

51.Vossschulte K. Surgical correction of coarctation of the aorta by an isthmus plastic operation.– Thorax,1961.– 16: 338–345.

52.Moor G.F., Ionescu M.I., Ross D.N. Surgical repair of coarctation of the aorta by patch grafting. //Ann.Thor.Surg. 1972.–14. 6. 626–630.

53.Покровский А.В., Потёмкина Е.В., Ананикян П.П., Казаков Э.С. Принципы хирургического лечения коарктации аорты // Тез. докл. XI науч. сессии ИССХ АМН СССР. – М., 1967.– С.76–78.

54.Францев В.И., Селиваненко В.Т. Проблемы хирургического лечения коарктации аорты // Грудная хирургия.– 1977.–№4.– С.23–26.

55.Королев Б.А., Охотин И.К. Результаты хирургического лечения ко арктации аорты // Хирургия.– 1972.– №12. – С. 38–43.

56.Дыкуха С.Е., Наумова Л.Р., Антощенко А.А., Павлов П.В. Поздние ос ложнения после хирургической коррекции коарктации аорты // Клин. хирургия. – 1997.– № 7–8. – С. 77–78.

57.Ungerleider R.M., Ebert P.A. Indications and techniques of midline aproach to aortic coarctacion in infants and children. – Ann. Thorac. Surg.,1987.– 44, 5: 517–22.

58.Сampalani G., Firmin R.K., Vaughan M., Ross D.N. Surgical repair of coarctation of the aorta using the internal mammary artery as a free autogenous graft.– J. Thorac. Cardiovasc. Surg.,1985.–90,6: 928–931.

59.Messmer B.J., Minale C., Muhler E., Bernuth G.V. Surgical correction of coarctation in early infancy: does surgical technique influence the result? – Ann. Thorac. Surg., 1991.– 52,3: 594–603.

60.Morris G.C.Jr., Cooley D.A., De Bakey M.E., Crawford E.S. Coarctation of the aorta with particular emphasis upon improved techniques of sur gical repair // J.Thorac.Cardiovasc.Surg., 1960.–40: 705–722.

61.De Bakey M.E., Henley W.S., Cooley D.A., Morris G.C.Jr., Crawford E.S., Beall A.C.Jr. Surgical management of dissecting aneurysms of the aorta // J.Thorac.Cardiovasc.Surg.,1965.–49; 130–149.

62.Дыкуха С.Е., Наумова Л.Р. Непрерывный контроль за давлением в дистальном отделе аорты при хирургическом лечении сложных форм коарктации // Грудная хирургия. – 1988.– № 3.– С. 19–21.

63.De Leon S.Y., Downey F.X., Baumgartner N.E., Phillipow E.,Quinones J.A., Torres L., Ilbawi M.N., Pifarre R. Transsternal repair of coarctation and associated cardiac defects // Ann.Thorac.Surg.,1994.–58,1: 179–184.

64.Kalil R.A.K.,Filho R.I.R., Prates P.R. et al. Side to side carotid subcla vian anastomosis for interrapted aortic arch // Ann.Thorac.Surg., 1994.–58,6: 1750–2.

65.Kanter K.R., Vincent R.N., Fyfe D.A. Reverse subclavian flap repair of hypoplastic transverse aorta in infancy //Ann. Thorac. Surg., 2001.– 71, 5: 1530–6.

66.Rajasinghe H.A., Reddy V.M., van Son J.A.M. Black M.D., McElhinney D.B., Brook M.M., Hanley F.L. Coarctation repair using end to side anastomosis of descending aorta to proximal aortic // Ann. Thorac. Surg., 1996.– 61, 3: 840–4.

67.Younoszai A.K., Reddy V.M., Hanley F.l., Brook M.M. Intermediate term follow up of the end to side aortic anastomosis for coarctation of the aorta // Ann. Thorac. Surg., 2002.–74, 5: 1631–4.

68.Ishimo K. The modified Norwood procedure for hypoplastic left heart syndrome: early to intermediate results of 120 patients with particular reference to aortic arch repair // J. Thorac. Cardiovasc. Surg., 1999.– 117, 5: 920–30.

69.Korcola S.J., Tchervenkov S.I., Shum Tim D., Roy N. Aortic rupture after stenting of a native coarctation in an adult // Ann. Thorac. Surg., 2002.– 74, 3: 936.

70.Rao P.S., Chorpa P.S., Koscik R., Smith P.A., Wilson A.D. Surgical ver sus ballon therapy for aortic coarctation in infants < or = 3 month old (see comments) // J.Amer. Coll. Cardiol., 1994.– 23,6: 1479–83.

71.Auriacombe L. Operated and unoperated coarctation of the aorta in the adult //Arch. Mal. Coeur Vaiss, 2002.– 95, 11: 1081–7

72.Wisheart J.D. Coarctation of the aorta. Thorax, 1970. – 25. 3. 347–354.

73.Borst H.G. //Thoraxchirurgie,1971.–V.19: 408–411.

74.Moore J.W., Lowett E.J., Kirbi W.C. Gastrointestinal hemorrhage after combined percutaneous angioplasty of aortic coarctation and valvuloplas ty of aortic stenosis in an infant // Pediatr. Cardiology, 1993.– 14,1: 53–5.

75.Tani L.Y., Orsmond G.S., Boucek M.M., Shaddy R.E. Acute life threat ening hypertention following balloon angyoplasty of native coarctation of the aorta // Amer. H. J., 1993.– 125,3: 907–8.

76.Ho E.C.K., Moss A.J. The syndrome of mesenteric arteritis following surgical repair of aortic coarctation. Report of nine cases and review of the literature// Pediatrics. 1972.–49.1.40–45.

77.Callard G.M., Wright C.E., Wray R.C., Minor G.R. False aneurysm due to mucor following repair of a coarctation with a dacron prosthesis.– J. Thorac. Cardiovasc. Surg.– 1971.–61,2: 181–185.

78.Fournier A., Chartrand C., Querin R.,Davignon A., Stanley P. Use of the internal mammary artery for preservation of circulation to the correc tion of coarctation in children // J. Thorac. Cardiovasc. Surg., 1985. – 90,6:926–928.

79.Бухарин В.А., Наджимитдинов Л.Т., Фальковский Г.Э. Основные принципы хирургического лечения коарктации аорты, сочетающей ся с другими врожденными пороками сердца и магистральных со судов // Вопросы реконструктивно восстановительной хирургии у детей. – Л.,1969.– С.99–100.

80.Hallidie Smith K.A. Postductal coarctation of the aorta causing myocardial ischemia and heart failure in first week of life. Arch. Dis. child. 1972.–47.10.719–724.

81.Dong E., Lower R.R. et al. Surgical management of patent ductus arte riosus associated with coarctation of the aorta. Amer. J. Surg., 1962.–103.2.555–561.

82.Cooley D.A., Halman G.L. Cardiovascular surgery in the first year of life: experience with 450 consecutive operations. – Am.J.Surg. – 1964.

– 107: 474.

83.Hartmann A.F., Goldring D., et al. Coarctation of the aorta in infancy. Hemodinamic studies. – J.Pediatr. 1967.–70.1.95–104.

84.Сатмари В.В., Дыкуха С.Е. Опыт хирургического лечения коаркта ции аорты // Грудная хирургия. – 1974.– № 5.– С. 10–16.

85.Королев Б.А., Охотин И.К. Двадцатилетний опыт хирургического лечения врожденных пороков сердца // Грудная хирургия. – 1977.– №3. С.25–33.

86.Корчагин В.А. Хирургическое лечение коарктации аорты в свете ближайших и отдаленных результатов: Автореф. дис... канд. мед. наук. – М., 1975.–19 с.

87.Frederiksen T. Coarctation of the aorta. A follow up examination of an operated material. Scand. J.Thor.Cardiovasc.Surg.. 1973.–9.1.143.

88.Арапов А.Д., Крымский Л.Д., Корчагин В.А., Абдуллаев Ф.З. Срав нительная оценка типов операций при коарктации аорты в отдален ные сроки // Кардиология. – 1973. – № 12. – С. 92–94.

89.Углов Ф.Г., Дьяченко Л.Ф., Цакадзе Л.О., Мурсалова Ф.А., Картаво ва В.А. Некоторые вопросы хирургии грудной аорты // Тез. докл. XI науч. сессии ИССХ АМН СССР.–М., 1967.– С.54–55.

90.Stensel H.C., Newbold R. Recurrent coarctation of the aorta. Ann.Thor.Surg. 1971.–11.4.380–384.

91.Hopkins R.A., Kostic I., Klages U., Armiru U., deLeval M., Sullivan I.,Wise R., McCartney F., Stark J. Correction of coarctation of aorta in neonates and young infants. An individualized surgical approach // Eur. J. Cardiovasc. Surg., 1988.– 2,5: 296–304.

92.Ninet J., Cochet P., Brule P., Gressier M., Champsssaur G. Traitment chirurgical des coarctations de'l aorte chez le nourisson de moins de un an // Arch. Coeur Vaiss, 1987.– 80,13: 1913–19.

93.Klerk M.P., van Son J.A., Laquet L.K., Daniels O. Hypertensie na oper atief herstel van coarctatio aortae // Tijdschr. Kindergeneeskad, 1992.– 60,1: 6–10.

94.Korfer R., Meyer H., Kleikamp G., Bircks W. Early and late results after resection and end to end anastomosis of coarctation of the thoracic

Рекомендовано к покупке и изучению сайтом МедУнивер - https://meduniver.com/

828 |

Часть 10. ПОРОКИ ВЫВОДНОГО ТРАКТА ЛЕВОГО ЖЕЛУДОЧКА |

|

|

|

|

aorta in early infancy. – J.Thorac. Cardiovasc. Surg. – 1985.–89: 616–621.

95.Brouwer R.M.H.J., A.H. Cromme Dijkhuis, M.E.Erasmus et al. Decision making for the surgical management of aortic coarctation associated with ventricular septal defect. J.T.C.S.–1996.–111–№1, 168–75.

96.Williams W.G., Shindo G., Trusler G.A., Dische M.R., Olley P.M. Results of repair of coarctation of the aorta during infancy // J.Thorac. Cardiovasc. Surg., 1980, 79:606.

97.Zehr K.J., Gillinov A.M., Redmond J.M., Greene P.S., Kan J.S., Gardner T.J., Reitz B.A., Cameron D.E. Repair of coarctation of the aorta in neonates and infants: a thirty year experience // Ann. Thorac. Surg., 1995.–59,1: 33–41.

98.Amaral F.T., Granzotti J.A., Nunes M.D., Sgarbieri R.N., Sommerville J. Seguimento tardio apos correcao de coarctacao da aorta. Reintervencao cirurgica subsequente // Arq. Bras. Cardiol., 1993.–61, 5: 273–8.

99.Королев Б.А., Титов Л.Б., Охотин И.К., Дынник И.Б. Изучение отда ленных результатов у больных, оперированных по поводу коаркта ции аорты// Тез. докл. VIII науч. сессии ИССХ АМН СССР.–М., 1964.– С.70–71.

100.Галанкин Н.К., Кичев Г.М., Арапов А.Д. К вопросу о наиболее це лесообразной степени коррекции коарктации аорты//Тез. докл. XI науч. сессии ИССХ АМН СССР.– М., 1967.– С.73–74.

101.Ibarra Perez C., Castaneda A.R., Varco R.L. et al. Recoarctation of the aorta. Nineteen year clinical experience. Amer. Journ. Cardiol, 969.–23.6.778–784.

102.Cohn J.H., Hardy J.D., Chavez C.M., et al. Infected arterial grotts experience in 22 cases with emphasis on unusual bacteria and tech nics. Ann.Surg. 1970.–171.5.704–714.

103.Amato J.J., Rheinlander H.F., Cleveland R.J. A method of enlarging the distal transverse arch in infants with hypoplasia and coarctation of aorta. Ann. Thorac. Surg.– 1977.–23.–261–265.

104.Schulte H.D., Setter P. Die Problematic assoziierter Fehler bci Aortenisthmusstenosen. Thorax chir 1971.–19.5.415–418.

105.Maron B.J., Humphies J.O., et al. Prognosis of surgically corrected coarctation of the aorta. A 20 year post operative appraisal. Circulation. 1973.–47.1.119–126.

106.Auger F., Wigle E.D. Coarctation of the aorta associated with severe mitral insufficiency. Amer.J.Cardiol.. 1968. – 21. 2. 190 – 195.

107.Vijayanagar R., Natrajan P.C., Eckstein P.F., Bognolo D.A., Toole J.C. Aortic valvular insufficiency and post ductal aortic coarctation in the adult. Combined surgical management through median sternotomy. A new surgical approach // J. Thorac. Cardiovasc. Surg., 1980.–79: 266–8.

108.Panday S., Karbhase J. Simultaneous correction of aortic insufficien cy and post ductal coarctation of the aorta in an adult // Thorac. Cardiovasc. Surgeon, 1982.– 30: 82–83.

109.Kirsch M.M., Perry B., Spooner E. Management of pseudoaneurysm following patch grafting for coarctation of the aorta // J.Thorac.Cardiovasc.Surg.,1977.–74,4: 636–639.

110.Agriflaglio G., Constantini Z.M., Castelli P. Infections and anastomot ic false aneurysms in reconstructive vascular surgery // J.Cardiovasc.Surg.,1979.–20,1: 25.

111.Константинов Б.А., Черепенин Л.П., Иванов В.А. Аневризмы груд ного отдела аорты у больных коарктацией аорты // Хирур гия.–1978.– № 6.–С.79–84.

112.Ситар Л.Л., Чепкая И.Я., Глагола М.Д., Захарова В.П., Кравченко И.Н. Хирургическое лечение аневризмы аорты после предшествую щей коррекции ее коарктации // Грудная и сердечно сосудистая хирургия.– 1990.– № 7. – С. 25–29.

113.Спиридонов А.А., Ярощук А.С., Гутов Е.Г., Аракелян В.С. Некоторые новые аспекты хирургического лечения коарктации аорты // Грудная и сердечно сосудистая хирургия.– 1990.– № 12.– С. 12–15.

114.Хлыстов В. И., Корнева Т.Н., Барсуков В.Л. Результаты хирурги ческого лечения аневризм аорты // Материалы междунар. конф. по ангиологии и сосудистой хирургии. – М., 1992.– С.111–113.

115.Clarkson P.M., Brandt P.W.T., Barrat Boyes B.G. et al. Prosthetic repair of coarctation of the aorta with particular reference to dacron onlay patch grafts and late aneurysm formation // Am. J. Cardiol., 1985.– 56: 342.

116.Hehrlein F.W., Mulch J., Rautenburg H.W., Schlepper M., Scheld H.H. Incidence and pathogenesis of the late aneurysm after patch graft aor toplasty for coarctation // J.Thorac.Cardiovasc.Surg.,1986.–92,2; 226–230.

117.Martin M.M., Beekman R.H. Rocchini A.P., Crowley D.C., Rosenthal A. Aortic aneurisms after subclavian angioplasty repair of coarctation of the aorta // Am.J.Cardiol.,1988.–61: 951–3.

118.Schrader R., Bahr S., Sievert H., Bussmann W.D., Kaltenbach M. Angiographische Verlaufsk ontrollen nach Ballondilatation von Aortenisthmusstenosen bei Erwachsenen. Zeitschrift fur Kardiologie. 1993.–82(3):181–6.

119.Fletcher S.E., Nihill M.R., Grifka R.G., O'Laughlin M.P., Mullins C.E. Balloon angioplasty of native coarctation of the aorta: midterm follow up and prognostic factors. Journal of the American College of Cardiology. 1995.–25(3):730–4.

120.Huggon I.C., Murdoch I.A., Cooke A.C., Anderson D.R. Acute pseudoaneurysm formation complicating balloon dilation of native coarctation: treatment by delayed surgical repair. Pediatric Cardiology. 1994.–15(6):313–5.

121.Mendelsohn A.M., Lloyd T.R., Crowley D.C., Sandhu S.K., Kocis K.C., Beekman R.H. Late Follow up of balloon angioplasty in children with a native coarctation of the aorta. American Journal of Cardiology. 1994.–74(7):696–700.

122.Phadke K., Dyet J.F., Aber C.P.,Hartley W. Balloon angioplasty of adult aortic coarctation. British Heart Journal. 1993.–69(1): 36–40.

123.Глагола М.Д. Хірургічне лікування аневризм нисхідної грудної аор ти // Автореф. дис...канд. мед. наук.– К., 1994.– 21 с.

124.Ala Kulju K., Jarvinen A., Maamies T. et al. Late aneurysms after patch aortoplasty for coarctation of the aorta in adults. J.Thorac.Cardiovasc.Surg.,1983.–V.31: 301–306.

125.Bergdahl L., Ljunqvist A. Long term results after repair of the aorta by patch grafting. J.Thorac. Cardiovasc. Surg. 1980. – 80: 177–181

126.Nadolny E.M., L.G.Svensson. Hypothermic arrest for descending aor tic rupture in reoperative patients. // Ann.Thorac.Surg. 2001. 71.6:2027–30.

127.Karl TR, Sano B, Brawn W, Mee RB. Repair of hypoplastic or inter rupted aortic arch via sternotomy. J Thorac Cardiovasc Surg 1992;104:688–95.

Глава 56

СИНДРОМ ГИПОПЛАЗИИ ЛЕВЫХ ОТДЕЛОВ СЕРДЦА

Синдром гипоплазии левых отделов сердца (СГЛОС) (Hypoplastic left heart syndrome, HLHS) в периоде новорожденности встречается у 9% детей

иявляется самой частой причиной смерти от ВПС в течение первого месяца жизни.

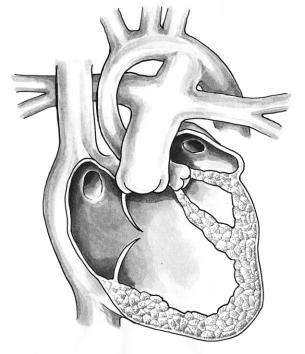

Заболевание является комбинацией тесно свя# занных между собой аномалий, которая характе# ризуется гипоплазией левого желудочка, обуслов# ленной атрезией или критическим стенозом аорты

и(или) митрального клапана, гипоплазией восхо# дящей аорты и дуги (рис. 1).

АНАТОМИЯ

Атрезия аортального клапана сочетается с ги# поплазией восходящей аорты, средний диаметр которой у новорожденного составляет 2,5 мм; при стенозе аорты гипоплазия ее восходящей части менее выражена — диаметр составляет от 4 до 5 мм. Аортальная атрезия представлена отсутствую#

Рис. 1. Схема анатомии СГЛС

щим или неперфорированным клапаном. Самым узким местом являются синусы аорты, представ# ленные только устьями коронарных артерий. Ат# резия аорты встречается также у новорожденных с аортолевожелудочковым туннелем.

В месте соединения боталлова протока с аор# той имеется уступ, разделяющий кровоток из бо# таллова протока на антеградный — в нисходящую аорту — и ретроградный — в дугу и восходящую аорту, которая функционирует как единственная коронарная артерия. Боталлов проток широкий и представляет собой прямое продолжение легочно# го ствола в нисходящую аорту. Проток обычно ле# восторонний, однако в редких случаях сопутству# ющего предсердного изомеризма, ОАП может быть правосторонним.

Левое предсердие имеет малые размеры, отк# рытое овальное окно или ДМПП. Встречается пять вариантов морфологии межпредсердной пе# регородки — недоразвитое или отсутствующее с рождения овальное окно (10%); первичный ДМПП как часть несбалансированной формы АВСД; широко открытое овальное окно или вто# ричный ДМПП; аневризма первичной перегород# ки; аномальное прикрепление первичной перего# родки прямо к задневерхней части стенки левого предсердия далеко влево от вторичной перегород# ки. У пациентов с атрезией митрального клапана и овального окна при отсутствии других путей для легочного венозного возврата развивается легоч# ная лимфангиэктазия. Альтернативными путями для оттока венозной крови могут быть левая кар# динальная вена (добавочная левая верхняя полая вена) — венозный канал, соединяющий легочные вены с системными, и фенестрация коронарного синуса — так называемый коронарный синус без «крыши» (unroofed). Часть легочных вен может открываться в правом предсердии, в коронарном синусе или системной вене. При свободном отто# ке легочной венозной крови через аномальные пу# ти из отдельной доли или сегмента легкого на рентгенограмме можно увидеть меньшую степень отека соответствующей части легкого.

Рекомендовано к покупке и изучению сайтом МедУнивер - https://meduniver.com/

830 |

Часть 10. ПОРОКИ ВЫВОДНОГО ТРАКТА ЛЕВОГО ЖЕЛУДОЧКА |

|

|

|

|

Дефект межжелудочковой перегородки встре# чается у 10% больных, коарктация аорты — у 75%. Вариантами СГЛОС являются наличие сложных сопутствующих аномалий — несбалансированной формы АВСД, отхождения магистральных сосудов от правого желудочка с атрезией митрального кла# пана, трикуспидальной атрезии с ТМА, одножелу# дочкового сердца с атрезией аортального клапана. Все варианты требуют одинакового предопераци# онного ведения и встречаются в 30% всех случаев СГЛОС.

Атрезия аорты с нормальным левым желудоч ком. Левый желудочек нормальных размеров встречается у 2–7% больных с атрезией аорты. Как правило, имеются ДМЖП и митральный клапан. Дефект формируется в результате отсутствия соос# ности (malalignment) инфундибулярной перего# родки и перегородочно#краевой (septomarginalis) трабекулы. В некоторых случаях ДМЖП образует# ся вследствие дефицита инфундибулярной пере# городки без нарушения соосности. Размер мит# рального клапана приближается к нормальному. Левое предсердие развито лучше, чем у пациентов с гипоплазированным желудочком. В то же время аорта у этих больных гипоплазирована.

Атрезия аорты с АВСД. Обычно левый желудо# чек мал, как при несбалансированной форме АВСД с доминирующим правым AV#отверстием, когда большая его часть связана с морфологичес# ки правым желудочком. Митральный компонент общего AV#отверстия сужен или атрезирован. Су# баортальный вестибулум перекрыт аномально прикрепленной передней створкой митрального компонента общего отверстия и дополнительны# ми тканями. Желудочковый компонент АВСД обычно мал, а межпредсердное сообщение нерест# риктивное. Как и у пациентов с обычной формой СГЛОС, системный кровоток дуктусзависимый. В некоторых случаях имеются левопредсердный изомеризм и слезеночные аномалии.

Атрезия аорты с ТМА. При этой редкой анома# лии имеются конкордантные AV#соотношения и дискордантные желудочко#артериальные соотно# шения. Правый желудочек недоразвит, инфунди# булярный отдел гипоплазирован, с атрезией аор# тального клапана. Восходящая аорта заполняется через синусоиды миокарда правого желудочка и связанные с ними коронарные артерии. От мор# фологически левого желудочка отходит легочная артерия и широкий артериальный проток. Дефект межжелудочковой перегородки отсутствует.

Атрезия аорты с одножелудочковым сердцем

встречается редко. Наиболее типичным вариан# том является наличие единственного левого желу#

дочка с инфундибулярной выпускной камерой и дискордантными транспонированными магист# ральными артериями. Бульбовентрикулярное от# верстие облитерировано или минимальное. Сис# темный кровоток дуктусзависимый. Инфундибу# лярная камера крошечная, а анатомически свя# занная с ней аорта атрезирована. Оба АV#клапана могут быть нормально сформированы и связаны с левым желудочком. Левое предсердие расширено, овальное окно небольшое. Один из АV#клапанов может быть атрезированным.

Атрезия аорты с корригированной ТМА. При этой аномалии левый (трикуспидальный) АV#кла# пан недоразвит и миокард свободной стенки ана# томически правого желудочка истончен, как при аномалии Uhl.

ПАТОФИЗИОЛОГИЯ

Синдром гипоплазии левых отделов сердца яв# ляется одним из представителей группы пороков, имеющих гемодинамически единственный желу# дочек, патофизиология которых характеризуется смешиванием артериальной и венозной крови и параллельным кровообращением в большом и ма# лом кругах. Системный кровоток дуктусзависи# мый, так как осуществляется только через ботал# лов проток.

Во внутриутробном периоде ЛСС превышает общее периферическое сопротивление. Преобла# дающий правый желудочек поддерживает нор# мальное перфузионное давление в нисходящей аорте и плаценте через ОАП. Проксимальная аор# та, коронарные и мозговые сосуды кровоснабжа# ются ретроградно. В целом кровоснабжение всего организма плода не страдает.

После рождения при переходе на последова# тельное кровообращение порок становится несов# местимым с жизнью из#за противоположно нап# равленных изменений легочного и системного сопротивлений и закрытия ОАП. При этом резко снижается системный кровоток, развиваются цир# куляторный шок и метаболический ацидоз.

Адекватность системного кровотока (и жизни больного) зависит от достаточных размеров ОАП, обеспечивающего системное кровообращение, и межпредсердного сообщения, через которое разг# ружается левое предсердие. При свободном оттоке артериализированной крови из левого предсердия не развивается отек легких и насыщение артери# альной крови кислородом превышает 80%. При интактной межпредсердной перегородке или при малом межпредсердном сообщении развиваются гипертензия в легочных венах и артериях с отеком

Глава 56. СИНДРОМ ГИПОПЛАЗИИ ЛЕВЫХ ОТДЕЛОВ СЕРДЦА

легких и артериальной гипоксемией. Если ОАП остается открытым, жизнь ребенка зависит от бла# гопрятного соотношения сосудистых сопротивле# ний легочного и системного кровотока. При СГЛОС развита гладкая мускулатура легочных ар# териол. Эти резистивные сосуды очень чувстви# тельны к изменениям концентрации кислорода и величине артериального рН, поэтому искусствен# ная вентиляция легких с повышенным содержа# нием О2, снижая рН и рСО2, нарушает баланс сис# темного и легочного кровотока в пользу увеличе# ния последнего. Вследствие этого гипоперфузия всего организма сопровождается объемной перег# рузкой малого круга кровообращения. Частичное закрытие ОАП приводит к дальнейшему ухудше# нию кровоснабжения организма, а полное закры# тие протока несовместимо с жизнью.

КЛИНИКА, ДИАГНОСТИКА

С первых часов и дней жизни новорожденные находятся в критическом состоянии. Характерны одышка, тахикардия, хрипы в легких, слабый пе# риферический пульс, спазм периферических сосу# дов. Тяжелого цианоза может не быть.

Второй тон усилен и нерасщеплен. Шумы серд# ца обычно отсутствуют, хотя иногда выслушивает# ся негромкий неспецифический систолический шум выброса над всей предсердечной областью. Проявлением застойной сердечной недостаточ# ности являются ритм галопа и гепатомегалия.

На ЭКГ почти всегда — признаки гипертрофии правого желудочка, изредка — гипертрофии лево# го желудочка. В отведениях V5 и V6 регистрируется высокий зубец R, отражающий дилатацию право# го желудочка.

Рис. 2. Эхокардиограмма пациента со СГЛОС. Видны малень кая полость левого желудочка и выбухание межпредсердной перегородки вправо из за рестриктивного межпредсердного сообщения. Правые отделы сердца расширены

831

На рентгенограмме — признаки легочного ве# нозного застоя или отека легких. Сердце расшире# но умеренно или значительно.

При исследовании газов артериальной крови об# наруживаются небольшое снижение рО2 при нор# мальном рСО2, метаболический ацидоз вследствие недостаточного объема системного кровотока.

Эхокардиография (рис. 2) позволяет устано# вить диагноз, однако для уточнения анатомичес# ких деталей необходимы катетеризация сердца и ангиокардиография. Полость левого желудочка резко уменьшена, в то время как правый желудо# чек расширен, трехстворчатый клапан широкий. Обнаруживается выраженная гипоплазия восхо# дящей аорты и аортального кольца. Митральный клапан отсутствует или резко изменен. Часто встречаются сопутствующая коарктация аорты, ДМПП или открытое овальное окно с лево#пра# вым сбросом. Иногда имеется ДМЖП с относи# тельно большими левым желудочком, аортальным кольцом и восходящей аортой. С помощью цвет# ной допплерографии обнаруживается ретроград# ный кровоток в дуге и восходящей аорте.

Принципиально важной является оценка раз# меров левого желудочка, исходя из которых опре# деляют, какой тип вмешательства следует предп# ринять — одно# или двухжелудочковую коррек# цию. Это решение может оказаться особенно трудным при наличии митрального и/или аор# тального стеноза. Задачу осложняют гемодинами# ческие условия, косвенно свидетельствующие о приемлемых функциональных качествах левого желудочка: двухнаправленный кровоток через ОАП часто в сочетании с коарктацией аорты и ле# во#правый сброс через межпредсердный дефект. К числу важных критериев при определении адек# ватности размеров левого желудочка относятся наличие фиброэластоза эндокарда, соотношение размеров левого и правого желудочков и кольца митрального клапана.

Катетеризация сердца, кроме уточнения дета# лей анатомии с помощью ангиокардиографии, позволяет произвести специальные гемодинами# ческие пробы, облегчающие принятие адекватно# го тактического решения. Пациенты, которые пе# реносят баллонную окклюзию межпредсердной перегородки без значительного снижения насы# щения кислородом смешанной венозной крови и без повышения давления в левом предсердии и имеют соотношение объемов легочного и систем# ного кровотоков (Qp/Qs) более 1, являются потен# циальными кандидатами на двухжелудочковую (анатомическую) коррекцию. К сожалению, не всегда удается точно измерить это соотношение у

Рекомендовано к покупке и изучению сайтом МедУнивер - https://meduniver.com/