- •Глава 6. Болезни печени синдром жильбера

- •Е80.4. Синдром Жильбера.

- •Этиология и патогенез

- •Клиническая картина

- •Диагностика

- •Патоморфология

- •Дифференциальная диагностика

- •Лечение

- •Профилактика

- •Прогноз

- •Жировая дегенерация печени

- •К76.0. Жировая дегенерация печени.

- •Этиология и патогенез

- •Классификация

- •Клиническая картина и диагностика

- •Патоморфология

- •Лечение

- •Классификация

- •Этиология и патогенез

- •Клиническая картина

- •Диагностика

- •Патоморфология

- •Дифференциальная диагностика

- •Лечение

- •Профилактика

- •Прогноз

- •Аутоиммунный гепатит

- •К75.4. Аутоиммунный гепатит.

- •Этиология и патогенез

- •Классификация

- •Клиническая картина

- •Диагностика

- •Патоморфология

- •Дифференциальная диагностика

- •Лечение

- •Профилактика

- •Прогноз

- •Лекарственный гепатит

- •K71. Лекарственный гепатит.

- •Этиология и патогенез

- •Клиническая картина

- •Диагностика

- •Патоморфология

- •Дифференциальная диагностика

- •Лечение

- •Этиология и патогенез

- •Классификация

- •Клиническая картина

- •Диагностика

- •Патоморфология

- •Дифференциальная диагностика

- •Лечение

- •Лечение осложнений цирроза печени

- •Основные рекомендации при кровотечении из расширенных вен пищевода

- •Основные фармакологические средства при геморрагическом синдроме

- •Профилактика

- •Прогноз

- •Этиология и патогенез

- •Клиническая картина

- •Диагностика

- •Патоморфология

- •Дифференциальная диагностика

- •Лечение

- •Общие принципы ведения больного с острой печеночной недостаточностью

- •Общие принципы ведения больного с хронической печеночной недостаточностью

- •Лечение печеночной энцефалопатии

- •Профилактика

- •Прогноз

Глава 6. Болезни печени синдром жильбера

Код по МКБ-10

Е80.4. Синдром Жильбера.

Синдром Жильбера - пигментный гепатоз (простая семейная холемия, конституциональная гипербилирубинемия, идиопатическая неконъюгированная гипербилирубинемия, негемолитическая семейная желтуха) с аутосомно-доминантным типом наследования, характеризуемый умеренным интермиттирующим повышением содержания несвязанного (непрямого) билирубина в крови. Впервые синдром описали французские врачи A.N. Gilbert и P. Lereboullet в 1901 г.

Это самая частая форма наследственного пигментного гепатоза, которая выявляется у 2-5% населения. Среди европеоидов распространенность синдрома составляет 2-5%, среди монголоидов - 3%, среди негроидов - 36%. Болезнь проявляется в подростковом возрасте и протекает практически в течение всей жизни. Встречается чаще у лиц мужского пола.

Этиология и патогенез

Синдром обусловлен мутацией в гене UGT1A1, который кодирует фермент уридиндифосфатглюкуронилтрансферазу (УДФГТ). В патогенезе синдрома лежат следующие звенья:

• нарушение захвата билирубина микросомами васкулярного полюса гепатоцитов;

• нарушение транспорта билирубина с помощью глутатион-8-трансферазы, доставляющей неконъюгированный билирубин к микросомам гепатоцитов;

• неполноценность фермента микросом УДФГТ, с помощью которого осуществляется конъюгация билирубина с глюкуроновой и другими кислотами.

При синдроме Жильбера активность УДФГТ снижается лишь на 10-30% по сравнению с нормой, основное значение придается нарушению захвата билирубина гепатоцитами, которое связывают с аномалией проницаемости мембран и дефектом белка внутриклеточного транспорта.

Обмен билирубина складывается из транспорта его в плазме крови, захвата печенью, конъюгации, билиарной экскреции (рис. 6-1).

Ежедневно в организме человека продуцируется примерно 250-300 мг неконъюгированного билирубина: 70-80% этого количества - результат ежедневного распада гемоглобина эритроцитов; 20-30% образуется из белков гема в костном мозге или в печени. За сутки у здорового человека распадается около 1% циркулирующих эритроцитов.

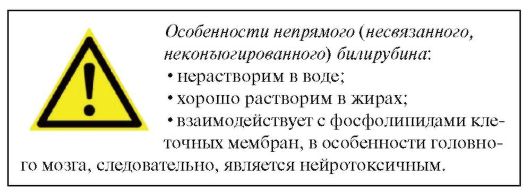

Билирубин, который образовался в клетках ретикулоэндотелия, является токсическим соединением. Он называется неконъюгированным, непрямым, или свободным, несвязанным билирубином (из-за специфики реакции при его определении), является водонерастворимым. Именно поэтому в плазме крови он присутствует в форме соединения с альбумином. Альбумин-билирубиновый комплекс препятствует поступлению билирубина через гломерулярную мембрану в мочу.

С током крови непрямой билирубин поступает в печень, где эта форма билирубина превращается в менее токсичную форму - прямой (связанный, конъюгированный) билирубин. Обе фракции составляют общий билирубин.

В печени происходят отделение неконъюгированного билирубина от альбумина на уровне микроворсинок гепатоцитов, захват его внутрипеченочным протеином. Конъюгацию билирубина с образованием моно- и диглюкуронидов (конъюгированного билирубина) обеспечивает УДФГТ.

Рис. 6-1. Обмен и конъюгирование билирубина

Выделение билирубина в желчь является конечным этапом обмена пигмента и происходит через цитоплазматические мембраны гепатоцитов.

В желчи конъюгированный билирубин образует макромолекулярный комплекс с холестерином, фосфолипидами и солями желчных кислот. Далее с желчью он поступает в ДПК и тонкую кишку, где трансформируется в уробилиноген, часть которого всасывается через кишечную стенку, попадает в портальную вену и с током крови переносится в печень (кишечно-печеночная циркуляция), где полностью разрушается.

Основное количество уробилиногена из тонкой кишки поступает в толстую кишку, где под действием бактерий превращается в стеркобилиноген и выделяется с калом. Количество фекального стеркобилиногена и стеркобилина варьирует от 47 до 276 мг/сут в зависимости от массы тела и пола.

Менее 2% билирубина выводится с мочой в виде уробилина.