5 курс / Госпитальная педиатрия / Заболевания_кишечника_в_детском

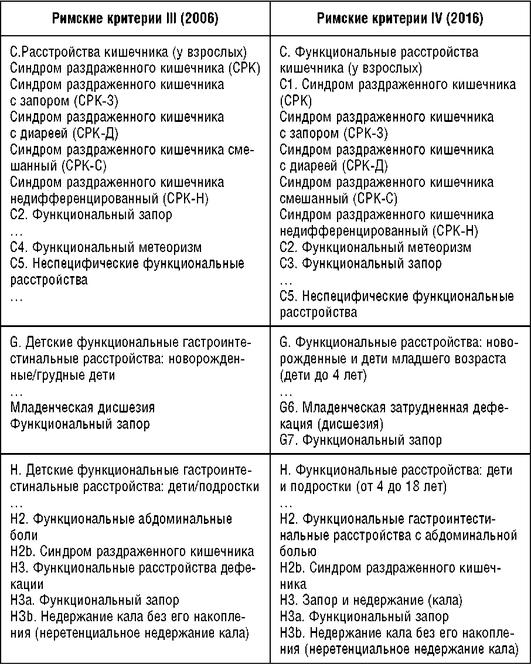

.pdfфункциональные нарушения у детей от рождения до 4 лет; Н - функциональные нарушения у детей старше 4 лет. В табл. 2.1 представлены соответствующие разделы классификации функциональных нарушений органов пищеварения согласно Римских критериев III и IV, в том числе и касающиеся взрослых больных.

Функциональные расстройства ЖКТ рекомендовано именовать расстройствами взаимодействия между головным мозгом и ЖКТ [37].

Заболевания, обозначенные в Римских критериях, не полностью совпадают с нозологическими единицами, выделенными Международной классификацией болезней, руководствоваться которой приходится в повседневной практике для кодирования диагноза.

Коды по МКБ-10 функциональных поражений кишечника:

•К58 СРК

•К58.0 СРК с диареей

•К58.9 СРК без диареи

•К59.0 Запор

•К59.1 Функциональная диарея

•К59.2 Неврогенная возбудимость кишечника, не классифицируемая в других рубриках

•К59.8 Другие уточненные функциональные нарушения кишечника

•К59.9 Функциональные нарушения кишечника неуточненные: функционального происхождения

Во внимание принимаются функциональные аноректальные расстройства (F), включающие недержание кала (F1), аноректальную боль (F2), расстройство дефекации (F3).

Таблица 2.1 Разделы классификации функциональных нарушений

органов пищеварения в рамках Римских критериев III и IV

Медицинские книги

@medknigi

Под СРК (синдром раздраженного кишечника) понимают функциональные нарушения моторики ЖКТ в виде запора и/или диареи, сопровождающиеся болями в животе, и он, согласно принятого консенсуса, может быть диагностирован только у детей старше 4 лет. В редакции консенсуса от 2006 г. принципиальное отличие понятия «функциональное заболевание» (ФЗ) от понятия СРК заключалось в отсутствии у пациента болевого синдрома. Трактовка различий СРК и ФЗ сохранилась в Римских критериях IV в разделе, посвященном нарушениям кишечной моторики у взрослых. Кроме того, в последнем консенсусе указано, что боли при СРК так или иначе связаны с дефекацией. В Римских критериях III формулировка была более жесткая: «боли проходят

Медицинские книги

@medknigi

после дефекации». Диагностические критерии СРК в Римских критериях IV для взрослых и для детей в последней редакции стали чуть отличаться.

Боли в животе, согласно Римским критериям IV, являются не только признаком СРК, но и отвечают диагнозу ФЗ. Это уточнение обусловлено тем, что у большинства детей с запором вне зависимости от возраста отмечаются боли в животе. Более того, подчеркивается, что детям, у которых после дефекации боли проходят, следует ставить диагноз ФЗ, но не СРК. Что касается ФЗ, то ведущим симптомом в этом случае является запор, а боли в животе (и вздутие живота) хотя и могут присутствовать в клинической картине, все-таки являются вторичными.

Обращают внимание на продолжительность жалоб. Диагноз СРК ставят, если боли в животе в сочетании с запором наблюдаются по меньшей мере 4 дня в месяц по крайней мере в течение 2 мес. В случае ФЗ симптомы наблюдают не менее 1 раза в неделю как минимум в течение 1 мес [35, 40]). Симптомы «тревоги» также исключают диагноз ФЗ. К ним относят:

•раннее начало (в возрасте <1 мес жизни);

•выделение мекония более чем через 48 ч после рождения у доношенного новорожденного;

•семейный анамнез в отношении болезни Гиршпрунга;

•лентовидный стул;

•кровь в стуле при отсутствии анальных трещин;

•задержка развития;

•лихорадка;

•рвота желчью;

•аномалия щитовидной железы;

•выраженное вздутие живота;

•перианальная фистула;

•аномальное положение ануса;

•анальный рефлекс или кремастерный рефлекс отсутствуют;

•снижение мышечной силы нижних конечностей (тонуса) рефлексов;

Медицинские книги

@medknigi

•пучок волос над остистым отростком позвонка (косвенный признак spina bifida);

•впадина в области крестца (косвенный признак spinabifida);

•отклонение межягодичной борозды;

•сильный страх во время осмотра ануса;

•рубцы в области анального отверстия.

Немаловажна однотипность клинических проявлений функциональных болезней кишечника, хотя схожесть симптомов, в основе которых лежат расстройства чувствительности и/или моторики желудочно-кишечного тракта, не абсолютна.

С клинических позиций оправдано выделение трех степеней тяжести функциональных нарушений кишечника [22].

•При легкой степени функциональных нарушений взрослые и дети (подростки, юноши) не имеют значительных психоэмоциональных отклонений. Лечебные мероприятия являются эффективными, хотя не всегда достаточно долговременными.

•У больных со средней степенью тяжести обострения болезни провоцируются острыми респираторными заболеваниями или острыми кишечными инфекциями, физическими и нервно-психическими перегрузками, нередко существенными погрешностями в питании и т.п. Многие дети, особенно в подростковом возрасте, психологически неустойчивы. Проводимое лечение малоэффективно.

•Тяжелая степень функциональных расстройств кишечника характеризуется выраженными психоэмоциональными отклонениями, вплоть до тревожного состояния, депрессии и др. Течение болезни прогредиентное, у большинства больных отсутствует эффект от проводимых лечебно-профилактических (речь идет о третичной профилактике) мероприятий.

Помимо клинической значимости, установление степени тяжести функциональных нарушений кишечника, главным образом при синдроме раздраженного кишечника, важно при осуществлении рациональной фармакотерапии с определением наиболее эффективных лекарственных средств, включая использование антидепрессантов.

2.1.1. СИНДРОМ РАЗДРАЖЕННОГО КИШЕЧНИКА

Медицинские книги

@medknigi

Синдром раздраженного кишечника (СРК) - полиэтиологическое заболевание, обусловленное многими причинами, характеризующееся нарушениями деятельности кишечника и проявляющееся абдоминальным дискомфортом при отсутствии морфологических изменений кишечника.

В литературе существует немало синонимов СРК: нервная диарея, функциональная колопатия, синдром раздраженной толстой кишки, спастическая толстая кишка и др.

Эпидемиология. СРК встречается у каждого четвертого взрослого, при соотношении лиц мужского и женского пола - 1:2-4. При заболеваниях органов пищеварения частота СРК достигает 80-90%. Распространенность синдрома у детей не установлена, однако у подростков СРК начинают диагностировать чаще.

Классификация. В зависимости от ведущих клинических проявлений и в соответствии с МКБ-10 СРК имеет три формы:

•с преобладанием диареи (К58.0);

•преобладанием абдоминальных болей и метеоризма (К58.9);

•преобладанием запора (К59.0).

Этиология и патогенез СРК окончательно не установлены. В развитии заболевания значение придается личностным особенностям ребенка, отягощенной наследственности, типу нервной системы, стрессам, неблагоприятному влиянию факторов внешней среды. Предполагается генетическая предрасположенность к нарушению деятельности кишечника.

Роль нейровегетативных и психоэмоциональных расстройств. У детей с СРК имеются характерологические и личностные особенности, различные нейровегетативные и психоэмоциональные отклонения. В анамнезе - стрессовые ситуации, невротические конфликты и/или ситуации в семье, школе, среди окружающих больного. Дети, особенно подростки, склонны к формированию тревожного настроения, пессимизму. Попадая в стационар, они быстро и легко «уходят в болезнь», неадекватно реагируют на любое недомогание. По характеру выраженности нервнопсихических реакций больные СРК составляют пограничную группу между нормой и психопатологией. Синдром служит своеобразной формой невроза, клинически проявляясь в виде кишечных расстройств.

Медицинские книги

@medknigi

Ведущее значение придается нарушениям деятельности кишечника в рамках оси «головной мозг-кишечник»:

•повторные стрессы сопровождаются моторно-эвакуаторными нарушениями кишечника;

•на фоне повышенной рецепторной реакции в кишечнике вырабатываются афферентные стимулы, достигающие по чревному и блуждающему нервам центральных подкорковых и корковых отделов ЦНС, в свою очередь, изменяющих их функциональную деятельность [25].

Пациенты с СРК имеют тенденцию ощущать стимулы более низкой интенсивности, но, что более важно, дают им негативную эмоциональную оценку. Обычные физиологические стимулы приобретают характер болезненных. В итоге универсальной реакцией на любые неблагоприятные воздействия становится «эмоциональная диарея».

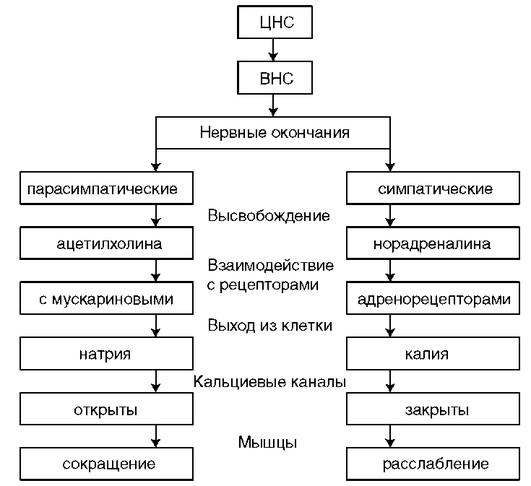

Изменения ЦНС отражаются на работе кишечника и наоборот. Согласно подобной концепции у детей, с одной стороны, возникают психоэмоциональные расстройства, с другой - нарушения координации сокращений кишечника. В осуществлении последних огромна роль парасимпатической и симпатической нервной систем (рис. 2.1).

Медицинские книги

@medknigi

Рис. 2.1. Действие парасимпатической и симпатической систем на функциональное состояние кишечника

Вегетативная нервная система является центром, отвечающим за реакцию на стресс. Соответственно, изменения в этой системе оказывают влияние на возникновение психофизиологических расстройств. Патологическая реакция вегетативной нервной системы в ответ на обычные физиологические стимулы может приводить к формированию психосоматических заболеваний, одним из которых является СРК. Через активацию симпатической нервной системы усиливается чувствительность рецепторов толстой кишки. Формируется порочный круг, его результатом может стать закрепление, усиление и персистирование проявлений синдрома. Однако что является первопричиной, пусковым фактором СРК остается неясным.

В развитии СРК особое значение имеют нарушения моторно-эвакуа- торной функции кишечника, обусловленные «чувствительностью» тонкой и толстой кишки. Многочисленные исследования, проведенные с помощью современных методов оценки сократительной функции ЖКТ, показали, что у больных СРК определяются:

Медицинские книги

@medknigi

•изменения показателей манометрии, свидетельствующие об изменении давления в полости кишки;

•изменения эвакуации из желудка;

•изменения частоты и продолжительности мигрирующего моторного комплекса;

•уменьшение количества ганглиев в подслизистом нервном сплетении;

•изменения времени кишечного транзита.

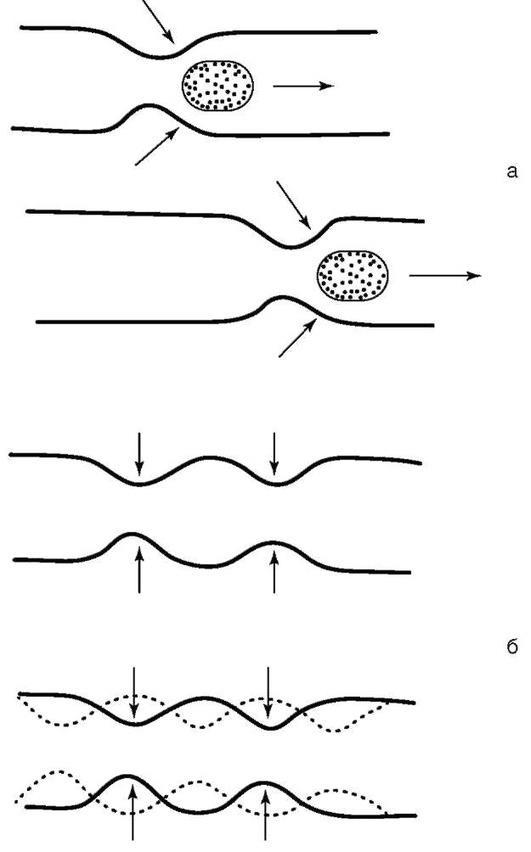

В результате большинство больных имеют нарушения кишечного транзита. Так, в случае преобладания диареи у больных СРК существует ускоренный транзит по толстой кишке, как правило, в проксимальных отделах. Если превалирует запор, то в сигмовидной кишке при увеличении внутриполостного давления происходит усиление сегментарной активности кишки. Известно, что сегментация представляет собой сокращение, обусловливающее перемешивание кишечного содержимого. В толстой кишке сегментарные сокращения, уменьшая диаметр просвета, замедляют продвижение фекалий. Последние своевременно не поступают в прямую кишку. Преобладание сегментарных сокращений ведет к стазу кишечного содержимого и обусловливает запор (рис. 2.2). Сильные перистальтические волны продвигают фекальные массы в прямую кишку. Повышенная объемнопороговая чувствительность (гиперрефлексия) толстой кишки, регистрируемая при колодинамических исследованиях у больных СРК, может быть результатом воспаления, перерастяжения мышц, нарушения иннервации. Гиперчувствительность прямой кишки является наиболее стабильным показателем, наблюдаемым в 95-100% случаев, поэтому рассматривается в качестве «биологического маркера» СРК.

Медицинские книги

@medknigi

Рис. 2.2. Типы сокращений при синдроме раздраженного кишечника: а - пропульсивные; б - сегментарные

Медицинские книги

@medknigi

Роль кишечных инфекций и нарушений микробиоценоза кишечника. У многих детей в анамнезе отмечаются перенесенные острые кишечные инфекции, у некоторых неоднократно. ОКИ являются существенным фактором развития СРК, так как у многих детей (5-20%) после перенесенной кишечной инфекции наблюдается клиническая картина, аналогичная СРК с преобладанием диареи. У таких больных имеются ускоренный кишечный транзит, нарушенная висцеральная чувствительность, мальабсорбция желчных кислот, повышенная кишечная проницаемость. Особое внимание придается шигеллезам, так как более чем у половины взрослых определяются антигены шигелл Флекснера [22]. Это расценивается как результат острой кишечной инфекции, протекавшей субклинически, которая может стать одной из причин развития синдрома. У большинства больных СРК при отсутствии эндоскопических изменений на микроскопическом уровне выявляются признаки хронического воспаления, в том числе увеличение числа тучных клеток и Т-лимфоцитов, а также провоспалительного ин- терлейкина-1β (ИЛ-1β) в слизистой оболочке толстой кишки, снижение соотношения ИЛ-10/ИЛ-12 в крови, повышение циркулирующих провоспалительных цитокинов ИЛ-6, ИЛ-8, ФНО-α.

Необходимо учитывать высокую частоту изменений микробиоценоза кишечника у детей с синдромом раздраженного кишечника. Исследования микробиоценоза кишечника подтверждают его альтерацию при СРК, при этом нередко имеют место признаки СИБР в тонкой кишке. Снижение в количественном отношении индигенной микробной флоры с повышением условно-патогенной флоры (УПФ) в определенной мере отражается на деятельности кишечника. Продукты жизнедеятельности УПФ (органические кислоты, альдегиды, индол, скатол, сероводород и др.), образующиеся в большом количестве, раздражают стенку кишки. В то же время недостаточный метаболизм желчных кислот, поступающих в толстую кишку, обусловливает ускорение кишечного транзита, так как жирные кислоты с короткой цепью, а также неабсорбированные желчные соли повышают чувствительность рецепторов слизистой оболочки. К этому также приводят усиленное газообразование и нарастание бактериальной популяции, в свою очередь, увеличивающих массу кала.

Пищевая аллергия также может быть одной из причин развития СРК. В результате иммунного воспаления и возникающих нарушений

Медицинские книги

@medknigi