- •Раздел III Диагностика и планирование лечения

- •Раздел III Диагностика и планирование лечения 1

- •Глава 6 Ортодонтическая диагностика, составление диагностического листа

- •Проблемно-ориентированный поход

- •Анкета/расспрос

- •Основные жалобы

- •Медицинская и стоматологическая карта

- •Оценка физического развития

- •Социальная и поведенческая оценка

- •Клиническая оценка

- •Оценка состояния полости рта

- •Оценка функции челюстей и окклюзии

- •Нарушение речи и аномалии окклюзии

- •Оценка пропорций лица

- •Стадии роста в подростковом периоде и вторичные половые признаки

- •Какие диагностические записи необходимы

- •Рекомендации Службы общественного здравоохранения сша: стоматологическое рентгенологическое обследование для выявления патологии

- •Анализ диагностических записей

- •Анализ моделей челюстей: симметрия и размеры

- •Прогнозируемые значения по Moyers (уровень 75%)

- •Соотношение размеров зубов

- •Цефалометрический анализ

- •Цефалометрические измерения

- •Цефалометрические значения для отдельных групп (все значения в градусах, кроме обозначенных)

- •Стандартные величины Harvold (мм)

- •Анализ с использованием шаблона:

- •Ортодонтическая классификация

- •Разработка классификационных систем

- •Классификация по характеристикам аномалий окклюзии

- •Составление диагностического листа

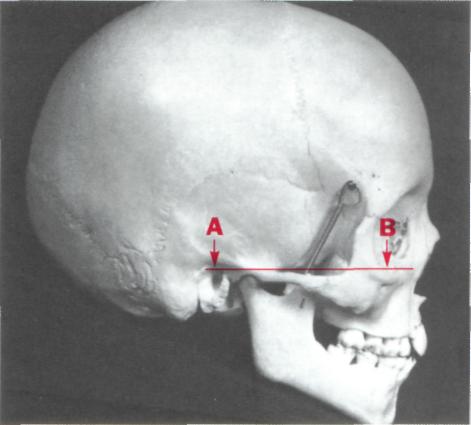

Цефалометрические измерения

В ыбор

горизонтальной относительной линии. В

любой технике цефалометрического

анализа необходимо выбрать ориентировочную

плоскость или линию. Та же самая проблема

была актуальна и в ранних

антропометрических и краниометрических

исследованиях XIX

века. В конце 1800-х годов были обнаружены

останки первобытных людей, которые

стали предметом тщательного исследования.

В 1882

г.

во Франкфурте (Германия) состоялся

международный конгресс анатомов и

антропологов, где одним из главных

вопросов повестки дня был выбор

горизонтальной ориентировочной

линии для изучения черепа. На конгрессе

было решено, что наилучшей естественной

ориентацией черепа является Франкфуртская

плоскость, проходящая от наружного

слухового прохода (пориона) к внешней

границе края глазницы (рис. 6-33).

Эта

Франкфуртская плоскость с самого

начала использовалась в цефалометрии

для ориентации пациента и продолжает

широко использоваться в анализе и

по сей день.

ыбор

горизонтальной относительной линии. В

любой технике цефалометрического

анализа необходимо выбрать ориентировочную

плоскость или линию. Та же самая проблема

была актуальна и в ранних

антропометрических и краниометрических

исследованиях XIX

века. В конце 1800-х годов были обнаружены

останки первобытных людей, которые

стали предметом тщательного исследования.

В 1882

г.

во Франкфурте (Германия) состоялся

международный конгресс анатомов и

антропологов, где одним из главных

вопросов повестки дня был выбор

горизонтальной ориентировочной

линии для изучения черепа. На конгрессе

было решено, что наилучшей естественной

ориентацией черепа является Франкфуртская

плоскость, проходящая от наружного

слухового прохода (пориона) к внешней

границе края глазницы (рис. 6-33).

Эта

Франкфуртская плоскость с самого

начала использовалась в цефалометрии

для ориентации пациента и продолжает

широко использоваться в анализе и

по сей день.

Рис. 6-33. Франкфуртская плоскость изначально предназначалась для ориентации сухих черепов. Эта плоскость проходит от верхней границы наружного слухового прохода (А) (пориона) вперед к верхней границе нижнего глазничного края (орбитали) (В).

О днако

существуют две сложности использования

Франкфуртской плоскости. Во-первых,

ее оба ориентира, особенно порион, сложно

обнаружить на цефалометрическом снимке.

Рентгеноконтрастная

метка

расположена на стержне, который входит

в наружный слуховой проход как элемент

устройства для позиционирования

головы при рентгенографии, а положение

данного маркера, называемого «машинный

порион», часто используется для

обозначения местонахождения пориона.

Тень слухового прохода может быть видна

на цефалометрических снимках и обычно

расположена немного выше и сзади

машинного пориона. Верхний край данного

канала также может быть использован

для нахождения «анатомического

пориона», что слегка изменяет (а иногда

значительно изменяет) Франкфуртскую

плоскость (рис. 6-34).

днако

существуют две сложности использования

Франкфуртской плоскости. Во-первых,

ее оба ориентира, особенно порион, сложно

обнаружить на цефалометрическом снимке.

Рентгеноконтрастная

метка

расположена на стержне, который входит

в наружный слуховой проход как элемент

устройства для позиционирования

головы при рентгенографии, а положение

данного маркера, называемого «машинный

порион», часто используется для

обозначения местонахождения пориона.

Тень слухового прохода может быть видна

на цефалометрических снимках и обычно

расположена немного выше и сзади

машинного пориона. Верхний край данного

канала также может быть использован

для нахождения «анатомического

пориона», что слегка изменяет (а иногда

значительно изменяет) Франкфуртскую

плоскость (рис. 6-34).

Рис. 6-34. При использовании «машинного пориона», верхней границы ушного стержня цефалометрического держателя, может появиться отклонение от Франкфуртской плоскости, использующей «анатомический порион», верхнюю границу тени слухового канала. Как порион, так и орбитале, ориентиры Франкфуртской плоскости, с трудом поддаются определению на цефалометрических снимках, делая Франкфуртскую плоскость относительно ненадежным ориентиром для цефалометрического анализа.

Альтернативная ориентирная горизонталь, которую легко распознать на цефалометрических снимках, представляет собой линию от турецкого седла (S) до переднего края носолобного шва (N). У среднестатистического индивидуума плоскость SN располагается под углом 6—7° к Франкфуртской плоскости. Другой способ построить Франкфуртскую плоскость — просто провести линию под наклоном около 6° к линии SN. Это повышает надежность и воспроизводимость измерений, но снижает точность.

Вторая проблема Франкфуртской плоскости более фундаментальна. Эта плоскость была выбрана в качестве лучшего анатомического индикатора фактической или физиологической горизонтальной линии. Каждый имеет индивидуальное положение головы, которое определяется физиологически, а не анатомически. Согласно утверждению анатомов прошлого столетия, фактическая горизонтальная линия почти совпадает с Франкфуртской плоскостью. Однако у некоторых индивидуумов наблюдаются значительные отклонения, до 10°.

А натомам

не оставалось ничего иного, как

использовать анатомический индикатор

фактической горизонтали для неживых

черепов. Однако у живых пациентов

возможно использование выбранной

по физиологическому, а не по анатомическому

принципу «фактической горизонтальной»

линии в качестве ориентирной горизонтальной

плоскости. Этот метод требует выполнения

цефалографии при естественном положении

головы (т.е. положении, определяемом

внутренним физиологическим механизмом).

Это положение достигается, когда пациент

расслабленно смотрит на отдаленный

объект или на отражение собственных

глаз в зеркале. Естественное положение

головы может быть воспроизведено с

отклонением 1—2°21.

натомам

не оставалось ничего иного, как

использовать анатомический индикатор

фактической горизонтали для неживых

черепов. Однако у живых пациентов

возможно использование выбранной

по физиологическому, а не по анатомическому

принципу «фактической горизонтальной»

линии в качестве ориентирной горизонтальной

плоскости. Этот метод требует выполнения

цефалографии при естественном положении

головы (т.е. положении, определяемом

внутренним физиологическим механизмом).

Это положение достигается, когда пациент

расслабленно смотрит на отдаленный

объект или на отражение собственных

глаз в зеркале. Естественное положение

головы может быть воспроизведено с

отклонением 1—2°21.

Рис. 6-35. Если цефалометрический снимок пациента сделан при естественном положении головы (NHP), то линия, проведенная перпендикулярно фактической вертикали (обозначенной свободно свисающей цепочкой у края снимка), является фактической (физиологической) горизонтальной линией. NHP в современной цефалометрии является предпочтительным анатомическим положением головы.

В настоящее время цефалометрические снимки выполняются при естественном положении головы (NHP), так что обеспечивается физиологически правильная горизонтальная плоскость (рис. 6-35). Хотя положение NHP нельзя воспроизвести также точно, как ориентацию головы относительно Франкфуртской плоскости, потенциальные ошибки низкой воспроизводимости все же не так велики, как ошибки неточной ориентации головы22. Отклонение SN от фактической горизонтальной плоскости (или от Франкфуртской плоскости, если фактическая горизонтальная плоскость неизвестна) должно всегда учитываться, и если отклонение SN более 6°, то все измерения на основе SN должны корректироваться с учетом этой разницы.

Анализ Steiner. Этот анализ, разработанный и введенный в употребление Cecil Steiner в 1950 г.23, считается первым современным цефалометрическим анализом по двум причинам: он отображал измерения таким образом, что выделялись не только индивидуальные параметры, но и их взаимоотношение, и он предложил специфические правила использования цефалометрических измерений при планировании лечения. Элементы этого анализа используются и по сей день.

В

анализе Steiner

в

первую очередь измеряется угол SNA,

который определяет переднезаднее

положение верхней челюсти относительно

передней части основания черепа (рис.

6-36).

Нормой

для угла SNA

является 82+2°.

Если

угол SNA

у пациента больше 84°,

то

это будет интерпретировано как

верхнечелюстная протрузия, а если

значение SNA

меньше 80°,

то

это —

верхнечелюстная

ретрузия. Таким же образом угол SNB

используется для оценки переднезаднего

положения нижней челюсти, норма для

к оторого

составляет 78±2°. Эта интерпретация

действует только в том случае, если

плоскость SN

имеет уклон по отношению к фактической

горизонтали (или если значение

скорректировано так, как описано выше)

и положение N

нормально.

оторого

составляет 78±2°. Эта интерпретация

действует только в том случае, если

плоскость SN

имеет уклон по отношению к фактической

горизонтали (или если значение

скорректировано так, как описано выше)

и положение N

нормально.

Рис. 6-36. В анализе Steiner углы SNA и SNB служат для обозначения положения нижней и верхней челюстей по отношению к основанию черепа, а угол SN-MP (нижнечелюстная плоскость) служит для обозначения вертикального положения нижней челюсти.

Р азница

между SNA

и SNB

—

угол

ANB

—

обозначает

величину скелетного челюстного

несоответствия, и для Steiner

это

было наиболее интересным измерением.

Нельзя не согласиться, что этот параметр

представляет наибольший интерес, ведь

в действительности угол ANB

измеряет то несовпадение между челюстями,

которое должно быть преодолено в процессе

лечения.

азница

между SNA

и SNB

—

угол

ANB

—

обозначает

величину скелетного челюстного

несоответствия, и для Steiner

это

было наиболее интересным измерением.

Нельзя не согласиться, что этот параметр

представляет наибольший интерес, ведь

в действительности угол ANB

измеряет то несовпадение между челюстями,

которое должно быть преодолено в процессе

лечения.

Рис. 6-37. Угол ANB может ввести в заблуждение при смещении назиона кпереди, как у этого пациента. Обратите внимание, что угол ANB всего 7°, а разница А—В в проекции на фактическую горизонталь составляет 14 мм. ANB в лучшем случае является косвенным измерением разницы А—В и должен использоваться при полном осознании всех его ограничений.

В еличина

угла ANB

кроме переднезаднего несоответствия

положения челюстей также подвержена

влиянию еще двух факторов. Одним из них

является высота лица. При увеличении

расстояния между назионом и точками А

и В угол ANB

уменьшается. Во-вторых, если

переднезаднее положение назиона не

является нормальным, то это отразится

на величине угла (рис. 6-37).

Это

или эти

недостатки

послужило/и поводом для использования

иных индикаторов челюстного

несоответствия в более поздних анализах,

описанных в последующих разделах.

еличина

угла ANB

кроме переднезаднего несоответствия

положения челюстей также подвержена

влиянию еще двух факторов. Одним из них

является высота лица. При увеличении

расстояния между назионом и точками А

и В угол ANB

уменьшается. Во-вторых, если

переднезаднее положение назиона не

является нормальным, то это отразится

на величине угла (рис. 6-37).

Это

или эти

недостатки

послужило/и поводом для использования

иных индикаторов челюстного

несоответствия в более поздних анализах,

описанных в последующих разделах.

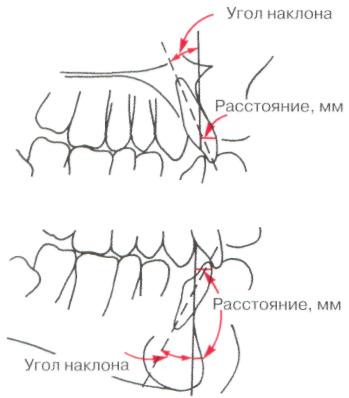

Рис. 6-38. В анализе Steiner соотношение верхних резцов и линии NA используется для определения положения верхнего зубного ряда относительно базиса верхней челюсти. Производится измерение как расстояния от лабиальной поверхности резца до линии NA (в мм), так и угла наклона продольной оси резца относительно этой линии. Положение нижнего резца измеряется таким же образом по отношению к линии NB. Кроме того, переднее смещение подбородка определяется посредством измерения расстояния от линии NB до погониона, наиболее выступающей точки кости подбородка.

Следующим этапом анализа Steiner является оценка отношения верхнего резца к линии NA и отношения нижнего резца и подбородка к линии NB (рис. 6-38). Ранее Tweed предположил, что нижний резец должен располагаться под углом 65° к Франкфуртской плоскости, компенсируя своим положением наклон нижнечелюстной плоскости24. В анализе Steiner измеряется как угол наклона каждого резца относительно вертикальной линии, так и расстояние в миллиметрах от края резца до вертикальной линии. Расстояние в миллиметрах определяет степень протрузии резцов относительно базиса соответствующей кости, а угол указывает на наклон или перемещение зуба. Смещение подбородка вперед (погонион) в сравнении со смещением нижнего резца имеет некоторую зависимость: чем больше выдвинут подбородок, тем больше может быть выдвинут резец, и наоборот. Такое важное соотношение часто называют отношением Holdaway. Последним измерением в рамках анализа Steiner является угол нижнечелюстной плоскости относительно SN, что представляет собой единственный индикатор вертикальных пропорций лица (см. рис. 6-38). Стандартные величины пяти разных групп населения приведены в таблице 6-8.

Таблица 6-8