2 курс / Нормальная физиология / ФЗЛ ЧЕЛОВЕКА

.pdf

Особенно высокую опасность представляет собой быстрое развитие гипоксии. При этом у человека отсутствуют неприятные ощущения, связанные с гипоксией, нет чувства тревоги и опасности. Потеря сознания может наступить внезапно.

Дыхание чистым кислородом через загубник или маску позволяет человеку сохранить нормальную работоспособность на высоте даже 11 —12 км. При подъемах на большие высоты даже при дыхании чистым кислородом его парциальное давление в альвеолярном воздухе оказывается значительно ниже, чем в норме. Поэтому полеты в стратосферу возможны только в герметизированных кабинах или скафандрах, в которых поддерживается достаточно высокое атмосферное давление.

Устойчивость к гипоксии имеет большие индивидуальные различия. Так, у некоторых людей высотная болезнь развивается уже на высоте 2,5 км. Устойчивость к гипоксии может быть значительно повышена путем тренировки в барокамере, что позволяет сохранять работоспособность на высоте 7000 м.

Длительное пребывание в условиях низкого атмосферного давления, жизнь в горных местностях сопровождаются акклиматизацией к кислородному голоданию. Последняя обусловлена рядом факторов: 1) увеличением количества эритроцитов в крови вследствие усиления эритропоэза; 2) увеличением содержания гемоглобина в крови и, следовательно, повышением кислородной емкости крови; 3) увеличением вентиляции легких; 4) ускорением диссоциации оксигемоглобина в тканевых капиллярах вследствие сдвига кривой диссоциации оксигемоглобина вправо, вызванного увеличением содержания

вэритроцитах 2,3-глицерофосфата; 5) повышением плотности кровеносных капилляров

втканях, увеличением их длины и извилистости; 6) повышением устойчивости клеток, особенно нервных, к гипоксии и др.

Периодическое дыхание. Для такого дыхания характерны периодические изменения частоты дыхания. Так может наблюдаться дыхание с периодическими увеличениями и уменьшениями глубины (волнообразное дыхание). При большей выраженности такого периодического дыхания группы дыхательных движений отделяются друг от друга паузами

— периодами апноэ продолжительностью 5—20 с. После паузы возникают слабые дыхательные движения, они постепенно усиливаются до максимума, а затем ослабевают. Наступает новая пауза (рис. 164). Это дыхание называется дыханием Чейна — Стокса. Продолжительность цикла такого дыхания может составлять 20—60 с.

Дыхание Чейна — Стокса наблюдается при высотной болезни, иногда во сне, а также у недоношенных детей. Основное условие возникновения периодического дыхания — снижение возбудимости нейронов дыхательного центра вследствие гипоксии или влияний,

приходящих из вышележащих отделов головного мозга. Возникновению дыхания Чейна —: Стокса способствует также гипокапния. В этих условиях деятельность дыхательного центра во многом определяется содержанием кислорода в артериальной крови. Возникно-

вение и усиление дыхания после паузы обусловливаются возбуждением каротидных хеморецепторов вследствие недостатка кислорода. Когда степень гипоксемии в результате усиленной вентиляции легких снижается, дыхание ослабевает и временно прекращается. Этому способствует снижение напряжения в крови двуокиси углерода, выводимой в период усиленного дыхания. Когда степень гипоксемии вновь возрастает и увеличивается напряжение двуокиси кислорода в крови, вновь появляется постепенно усиливающееся дыхание.

Периодическое дыхание обычно превращается в нормальное при дыхании кислородом с добавлением 5% двуокиси углерода.

11 Физиологиячеловека |

321 |

Дыхание при повышенном атмосферном давлении

Под повышенным давлением воздуха человеку приходится находиться во время водолазных и кессонных работ. При погружении под воду через каждые 10 м давление воды на поверхность тела увеличивается на 1 атм. Это значит, что на глубине 90 м на человека действует давление около 10 атм.

При погружении под воду в водолазных костюмах без изоляции от действия гидростатического давления человек может дышать только воздухом под соответствующим погружению повышенным давлением. В этих условиях увеличивается количество газов, растворенных в крови, в том числе кислорода и азота. При высоких давлениях заметно возрастает плотность вдыхаемого воздуха, что увеличивает сопротивление воздухоносных путей. Возрастание парциального давления кислорода может привести к «кислородному отравлению», сопровождающемуся судорогами. Поэтому пребывание человека на глубинах может продолжаться лишь ограниченное время.

При погружении на большие глубины для дыхания применяются гелиево-кислород- ные смеси. Гелий почти нерастворим в крови, обладает меньшей плотностью, чем азот, при дыхании им снижается сопротивление дыханию. Кислород добавляют к гелию в такой концентрации, чтобы его парциальное давление на глубине, т. е. при повышенном давлении, было близким к тому, которое имеется в обычных условиях.

После подобных работ специального внимания требует переход человека от высокого давления к нормальному. При быстрой декомпрессии, например при быстром подъеме водолаза, физически растворенные в крови и тканях газы в большом объеме, чем обычно, не успевают выделиться из организма и образуют пузырьки. Кислород и двуокись углерода представляют меньшую опасность, так как быстро связываются кровью и тканями. Особенно опасно образование пузырьков азота, которые разносятся кровью и закупоривают мелкие сосуды (газовая эмболия). Состояние, возникающее при быстрой декомпрессии, называют кессонной болезнью. Это заболевание проявляется болями в мышцах, головокружением, рвотой, одышкой, потерей сознания, в тяжелых случаях возникают параличи. Для лечения кессонной болезни необходимо немедленно вновь подвергнуть пострадавшего действию высокого давления, чтобы вызвать растворение пузырьков азота, а затем снижать давление постепенно.

С целью повышения доставки кислорода к тканям при ряде заболеваний применяется метод лечения кислородом при повышенном давлении — гипербарическая оксигенация. Человека помещают на определенное время в специальную барокамеру, в которой давление кислорода повышают до 3—4 атм. При этом резко увеличивается количество кислорода, физически растворяющегося в крови и тканях. Так, при давлении кислорода 3 атм 100 мл крови содержит около 7 мл растворенного кислорода. В таких условиях кислород в достаточных количествах переносится кровью и без участия гемоглобина. Высокое напряжение кислорода в крови создает условия для быстрой диффузии его в клетки.

Искусственное дыхание

При отсутствии самостоятельного дыхания, обусловленном прекращением деятельности дыхательного центра, необходимо применять искусственное дыхание, обеспечивающее известную степень вентиляции легких. На искусственное дыхание обязательно переводят больного при операциях на органах грудной полости, а также при введении миорелаксантов (вещества, вызывающие паралич мускулатуры).

Существует три способа искусственного дыхания: 1) периодическое нагнетание воздуха в легкие через воздухоносные пути, 2) ритмическое расширение и сжатие грудной клетки, 3) периодическое раздражение диафрагмальных нервов.

Для осуществления первого способа обычно производят интубацию — вводят трубку через рот в трахею. Воздух поступает в легкие под нужным давлением из баллона. Специальное устройство регулирует поступление воздуха в легкие. Когда воздух в легкие

322

не подается, они пассивно спадаются — происходит выдох. В других случаях используются насосы, приводимые в действие электромотором или вручную. Имеются аппараты, производящие активно не только вдох, но и выдох. Эффективным способом искусственного дыхания, которое применяется в экстренных случаях, является дыхание методом рот в рот. При этом оказывающий первую помощь периодически вдувает свой выдыхаемый воздух в рот пострадавшего.

Второй способ искусственного дыхания применяется в форме периодического сжатия руками грудной клетки. При прекращении сдавления грудная клетка расширяется ив легкие поступает воздух. Для длительного искусственного дыхания применяют аппарат, который называют «железными легкими». Это камера (плетизмограф тела), в которой человек располагается лежа. В передней стенке камеры имеется отверстие для головы и шеи, а также специальный воротник, герметизирующий камеру. Голова человека находится вне камеры. Компрессором в камере создают чередующееся положительное и отрицательное давление. При снижении давления в камере происходит пассивный вдох, при повышении — выдох. С помощью такого метода удавалось осуществлять искусственную вентиляцию легких в течение многих месяцев и даже лет.

Третий способ искусственного дыхания — сокращение диафрагмы путем раздражения диафрагмальных нервов — пока используется относительно редко.

По существу искусственное дыхание проводится также при использовании аппаратов искусственного кровообращения (АИК). Так называются сложные устройства, включающие насос, нагнетающий кровь в одну из крупных артерий. Поступающая из вен пациента кровь направляется в оксигенатор, в котором она становится артериальной и после этого вновь поступает в систему кровообращения. АИК применяют во время операций, требующих временного выключения деятельности сердца оперируемого.

Г л а в а 12

ПИЩЕВАРЕНИЕ

Организм человека в процессе жизнедеятельности расходует различные вещества и значительное количествоэнергии. Из внешней среды должны поступать вещества, восстанавливающие пластические и энергетические потребности организма. Длительное прекращение или явно недостаточное поступление питательных веществ приводит к нарушению гомеостаза и несовместимо с жизнью. Вместе с тем организм человека не способен ассимилировать белки, жиры, углеводы и ряд других веществ из пищи без предварительной обработки. Эту важнейшую функцию в организме осуществляет система пищеварения.

Пищеварением называется физическая и химическая переработка принятой пищи. В результате компоненты пищи, сохранив энергетическую и пластическую ценность, утрачивают видовую специфичность, но становятся доступными для усвоения организмом и включаются в нормальный обмен веществ.

ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ГОЛОДА И НАСЫЩЕНИЯ

Голод как физиологическое состояние (в отличие от голодания как патологического процесса) служит выражением потребности организма в питательных веществах, которых он был лишен на некоторое время, что привело к снижению содержания этих веществ в депо и циркулирующей крови.

Субъективным проявлением голода являются неприятные ощущения: «жжения», чувство «сосания под ложечкой», тошнота, иногда — головокружение, головная боль,, чувство общей слабости.

Внешним объективным проявлением голода является поведенческая реакция поиска пищи, направленная на устранение причины, вызвавшей состояние голода.

11* |

323 |

Субъективные и объективные проявления голода обусловлены возбуждением нейронов различных отделов и уровней ЦНС. Совокупность этих нейронов И. П. Павлов назвал пищевым центром. Его функциями являются формирование пищевого поведения, направленного на поиск и прием пищи, а также регуляция и функциональная интеграция органов пищеварительной системы.

Пищевой центр — это сложный гипоталамолимбико-ретикулокортикальный комплекс. Ведущим отделом, от которого распространяется активация всего пищевого центра, являются латеральные ядра гипоталамуса. При разрушении данных ядер возникает отказ от пищи (афагия), а их раздражение ведет к усиленному потреблению пищи (гиперфагия). Указанная часть пищевого центра обозначается как центр голода.

Разрушение вентромедиальных ядер гипоталамуса приводит к гиперфагии, а их раздражение — к афагии. На основании этого (и других фактов) считается, что данные ядра составляют центр насыщения.

Однако признание за гипоталамическими ядрами исключительной роли в формировании пищевого поведения, абсолютизирование их значения как пищевого центра неверно, гипоталамические ядра только часть этого центра. Нарушение пищевого поведения, хотя и не столь ярко, проявляется при поражении лимби-ческой системы, ретикулярной формации, передних отделов новой коры головного мозга. Электрофизиологические исследования подтверждают сложность строения и функций центрального комплекса, объединенного в пищевой центр в павловском его понимании.

Гипоталамические ядра пищевого центра возбуждаются или тормозятся в зависимости от состава крови, а также поступления разнообразных сигналов от различных периферических рецепторов.

Доказано, что у голодного животного, которому перелита кровь сытого животного, происходит угнетение рефлексов, направленных на добывание и прием пищи. Называют разные вещества, которые обеспечивают свойства «сытой» и «голодной» крови. В зависимости от вида этих веществ предложено несколько теорий.

Много сторонников у глюкостатической теории, согласно которой ощущение голода связано с понижением содержания глюкозы в крови. Полагают, что в гипоталамусе имеются глюкорецепторы, воспринимающие изменения содержания сахара в крови. Повышение уровня сахара в крови (например, при внутривенном введении глюкозы) снижало электрическую активность нейронов латерального ядра и несколько увеличивало ее в нейронах вентромедиального ядра гипоталамуса. При этом изменялся характер электрической активности коры передних отделов головного мозга: появлялись высокоамплитудные медленные электрические колебания, подобные тем, какие регистрируются у накормленных животных. Такой же эффект, как и введение глюкозы, оказывало вливание голодному животному крови сытого.

Однако имеются данные, противоречащие глюкостатической теории. Предложена аминоацидостатическая теория. По этой теории возбудимость нейронов пищевого центра определяется содержанием в крови аминокислот.

Липостатическая теория считает, что раздражителем гипоталамических центров является недостаток метаболитов, образующихся при мобилизации жира из жировых депо. Некоторые авторы утверждают, что пищевой центр стимулируется сигналами от жировых депо, когда из них высвобождается жир (липоневростатическая теория). Так называемая термостатическая теория предполагает угнетение пищевого центра вследствие повышения температуры омывающей его крови, что происходит во время приема пищи. Гидростатическая теория связывает чувство голода с водными ресурсами организма: снижение запаса воды в организме уменьшает потребление пищи.

Сейчас предложена и метаболическая теория, которая в известной мере соединяет все прежние. Согласно этой теории, промежуточные продукты цикла Кребса, образующиеся при расщеплении всех питательных веществ, циркулируя в крови, определяют степень пищевой возбудимости животного.

В последние годы из слизистой оболочки двенадцатиперстной кишки выделено вещество пептидной природы, которое при внутривенном введении вызывает снижение аппе-

324

тита. Это вещество получило название аппетитрегулирующего вещества кишечного происхождения — арэнтерина. Угнетают аппетит и некоторые другие (например, холе- цистокинин-панкреозимин) интестинальные гормоны.

Не только изменение химического состава и свойств крови стимулирует или тормозит пищевой центр. В регуляции возбудимости пищевого центра существенная роль принадлежит афферентным влияниям от рецепторов пищеварительного тракта. Доказано, что наполнение желудка, в том числе раздувание в нем резинового баллона, тормозит пищевые реакции, а периодические сокращения свободного от пищи желудка вызывают ощущение голода. Афферентные влияния, поступающие по блуждающим и чревным нервам от пищеварительного тракта в ЦНС, способствуют формированию чувства голода или насыщения. Эти представления обозначают как локальную теорию голода. Несомненно, что в естественных условиях состояние пищевого центра определяется как составом крови, так и нервными сигналами от пищеварительных органов, депо питательных веществ, многочисленных интеро- и экстерорецепторов, от центров многих рефлексов.

Прием пищи вызывает противоположное голоду состояние насыщения. Оно возникает до того, как в кровь поступят продукты переваривания питательных веществ. Такое насыщение называют сенсорным (первичным) насыщением. Оно состоит в торможении пищевого центра и имеет сложную рефлекторную природу. Сенсорное насыщение сменяется обменным (вторичное, или истинное) насыщением, основным механизмом которого является поступление в кровь продуктов переваривания питательных веществ.

Известно избирательное влечение человека и животных к определенному виду пищи, чаще тому, который содержит недостающие организму вещества. Такое влечение к пище называют специфическим аппетитом. В его возникновении большое значение имеют изменения химического состава крови, которые воспринимаются интерорецепторами и гипоталамусом. В регуляции специфического аппетита велика роль вкусового анализатора и особенно его высшего отдела в коре больших полушарий головного мозга. Определенную роль играют также свойства содержимого желудка и тонкой кишки, рефлекторно влияющие на соответствующие центры, изменяя поведение и выбор той или иной пищи. Многие аспекты физиологии голода, насыщения и особенно специфического аппетита еще окончательно не выяснены.

Итак, состояние голода побуждает к поиску пищи, ее приему, а насыщение устраняет это состояние. Однако для того, чтобы питательные вещества поступили в кровь и были утилизированы организмом, пища должна пройти сложную механическую и химическую обработку в желудочно-кишечном тракте.

СУЩНОСТЬ ПИЩЕВАРЕНИЯ И КЛАССИФИКАЦИЯ ПИЩЕВАРИТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ

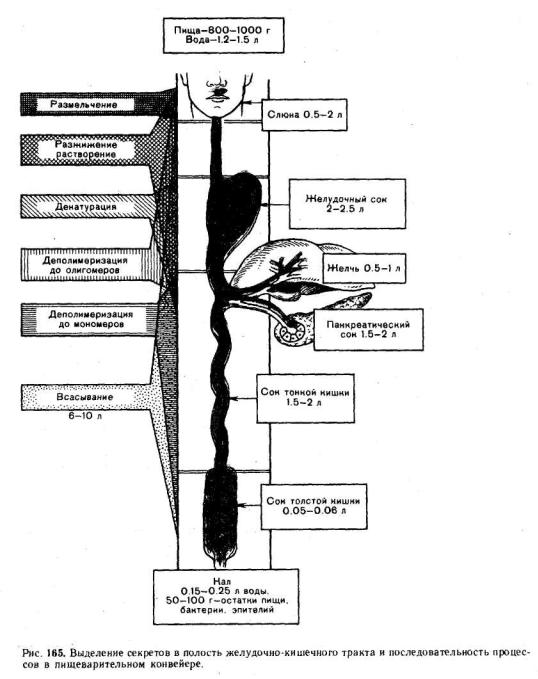

Пищеварение — сложный физиологический процесс, в ходе которого пища, поступившая в пищеварительный тракт, подвергается механическим и химическим превращениям, а содержащиеся в ней питательные вещества после деполимеризации всасываются в кровь и лимфу (рис. 165).

Физические изменения пищи заключаются в механической обработке, размельчении, набухании и растворении.

Химические изменения состоят из ряда последовательных реакций питательных веществ с компонентами секретов пищеварительных желез. В результате этих реакций происходит денатурация и последовательная деполимеризация — расщепление белков, жиров и углеводов под влиянием гидролитических ферментов (гидролазы) трех основных групп — соответственно протеаз, липаз и карбогидраз.

Ферменты вырабатываются секреторными клетками (гландулоцитами) пищеварительных желез и поступают в пищеварительный тракт в составе слюны, желудочного, поджелудочного и кишечного соков. Ферменты кишечного содержимого частично выделяются разрушенными слущившимися клетками эпителия слизистой оболочки кишки.

325

Количество и соотношение ферментов в секретах пищеварительных желез соответствуют особенностям принятой пищи. Так, во время приема пищи, богатой белками, в секрете поджелудочной железы больше протеаз, углеводной — карбогидраз, а жирной пищи — липаз. В желудочно-кишечном тракте на пищу последовательно действуют секреты пищеварительных желез, содержащие ферменты; существует своего рода пищеварительный конвейер, итогом работы которого на каждом этапе являются все менее сложные химические соединения и, наконец, — мономеры. Продукты гидролиза белков (аминокислоты),

326

жиров (моноглицериды, глицерин и жирные кислоты) и углеводов (моносахариды), лишенные видовой специфичности, но сохранившие свою энергетическую и пластическую ценность, всасываются в кровь и лимфу и используются клетками организма. Вода, минеральные соли и некоторые простые органические соединения пищи поступают в кровь в неизмененном виде.

В зависимости от происхождения гидролаз пищеварение делится на три типа: аутолитическое, осуществляемое посредством ферментов, входящих в состав пищевых продуктов растительного или животного происхождения; симбионтное, при котором поставщиками гидролаз являются симбионты (бактерии, простейшие) данного макроорганизма; собственное — осуществляется ферментами, синтезируемыми в данном макроорганизме.

Так, у жвачных животных наряду с собственным пищеварением существует симбионтное пищеварение, при котором бактерии и простейшие расщепляют питательные вещества. У этих же видов животных гидролазы свежих кормов могут расщеплять собственные питательные вещества, т.е. имеются элементы аутолитического пищеварения. В период молочного вскармливания при недостаточно сформировавшемся собственном пищеварении у ребенка имеется аутолитическое пищеварение — в гидролизе питательных веществ молока принимают участие содержащиеся в нем гидролитические ферменты. Аутолитический тип пищеварения наименее изучен.

У высших животных ведущей формой пищеварения является собственное пищеварение, осуществляемое ферментами, продуцируемыми в организме, ассимилирующем пищу. Исключительное совершенство последнего у взрослого человека резко снизило роль других форм пищеварения.

Процессы пищеварения классифицируются также по их локализации. Выделяют

внутриклеточное и внеклеточное. Последнее в свою очередь делится на дистантное (поло-

стное) и контактное (пристеночное, мембранное) (рис. 166).

Внутриклеточное пищеварение — это гидролиз питательных веществ, попавших внутрь клетки путем фагоцитоза или пиноцитоза. Питательные вещества гидролизуются клеточными (лизосомальными) ферментами либо в цитозоле, либо в пищеварительной вакуоли, на мембране которой фиксированы ферменты. В организме человека внутриклеточное пищеварение имеет место в лейкоцитах и клетках лимфоретикулогистиоцитарной системы. Роль внутриклеточного пищеварения в гидролизе питательных веществ относительно невелика.

Дистантное (полостное) пищеварение характеризуется тем, что выделившиеся в составе секретов ферменты находятся в желудочно-кишечном тракте, здесь они действуют на питательные вещества, гидрол'изуя их (пищеварение осуществляется на значительной дистанции от места образования ферментов). Так, ферменты слюны действуют в ротовой полости и желудке, ферменты желез желудка — в его полости (преимущественно в непос-

327

редственной близости от слизистой оболочки), ферменты поджелудочной железы — в полости тонкой кишки.

Контактное (пристеночное, мембранное) пищеварение осуществляется ферментами, фиксированными на клеточной мембране, на границе внеклеточной и внутриклеточной сред. При данной форме пищеварения гидролиз питательных веществ сопряжен с последующим транспортом в кровь и лимфу мономеров — продуктов гидролиза. Структуры, на которых фиксированы ферменты, представлены в тонкой кишке гликокаликсом (сетевидное образование из отростков мембраны микроворсинок). Именно здесь осуществляется пристеночное пищеварение, представляющее продолжение предшествовавшего ему полостного пищеварения в желудке и тонкой кишке (рис. 167). Иначе говоря, гидролиз питательных веществ первоначально производится в полости тонкой кишки ферментами поджелудочной железы, затем образовавшиеся олигомеры гидролизуются в зоне гликокаликса адсорбированными здесь ферментами поджелудочной железы, и, наконец, непосредственно у мембраны гидролиз образовавшихся димеров производят фиксирован-

328

ные на ней собственно кишечные ферменты. Последние синтезируются в энтероцитах

ипереносятся на мембраны их микроворсинок. Об этих процессах подробнее сказано при разборе кишечного пищеварения.

Таким образом, пищеварение состоит из преемственного действия на питательные вещества различных ферментов и всасывания продуктов гидролиза из зоны пристеночного пищеварения.

Основные этапы полостного пищеварения реализуются посредством ферментов, выделяемых в составе секретов пищеварительных желез, т. е. обеспечиваются секреторной функцией пищеварительного тракта. Указанные железы, кроме гидролаз, выделяют

идругие вещества, создающие оптимальный рН для действия соответствующих ферментов, активирующие или ингибирующие их, вызывающие денатурацию пищевых белков.

Другой функцией пищеварительного тракта, также направленной на достижение эффективного гидролиза питательных веществ, является двигательная, или моторная. Она осуществляется мышечными волокнами пищеварительного аппарата и обеспечивает

жевание, глотание, перемешивание пищи с пищеварительными секретами, передвижение пищи и непереваренных ее остатков по пищеварительному тракту с задержкой в том или ином отделе и порционной загрузкой его следующего отдела, а также выделение из организма непереваренных остатков пищи, некоторых продуктов его деятельности и бактерий. Моторика желудочно-кишечного тракта играет существенную роль в выведении в его полость пищеварительных секретов (открытие, закрытие сфинктеров протоков, их сокращения, сокращение желчного пузыря), в формировании складок слизистых оболочек, смене у их поверхности содержимого желудочно-кишечного тракта, сокращение ворсинок кишечника.

Еще одна функция пищеварительной системы — всасывание из полости желудка и кишечника продуктов гидролиза питательных веществ и самих секретов, их низкомолекулярных компонентов (вода, соли) и некоторых других веществ (витамины).

Органы желудочно-кишечного тракта осуществляют и непищеварительные функции. Прин-имают участие в обеспечении гомеостаза организма, выводя в составе секретов пищеварительных желез многие продукты обмена веществ (мочевина, желчные пигменты и др.) и вещества экзогенного происхождения, в том числе лекарственные. Данная функция называется экскреторной. Она отражает участие желудочно-кишечного тракта в межуточном обмене веществ. В регуляции обмена веществ всего организма принимают участие гормоны желудочно-кишечного тракта, образуемые огромным количеством расположенных в нем эндокринных клеток (диффузная эндокринная система). Симбионты, находящиеся в желудочно-кишечном тракте, синтезируют ряд физиологически активных веществ, участвуют в формировании иммунных свойств организма.

ПРИНЦИПЫ РЕГУЛЯЦИИ ПРОЦЕССОВ ПИЩЕВАРЕНИЯ

Деятельность пищеварительной системы регулируется нервными и гуморальными механизмами.

Нервная регуляция пищеварительной функции осуществляется пищевым центром с помощью условных и безусловных рефлексов, эфферентные пути которых образованы симпатическими и парасимпатическими нервными волокнами. Рефлекторные дуги могут быть «длинными» — их замыкание осуществляется в центрах головного и спинного мозга и «короткими», замыкающимися в периферических внеорганных (экстрамуральных) или внутриорганных (интрамуральных) ганглиях вегетативной нервной системы.

Вид и запах пищи, время и обстановка ее приема возбуждают пищеварительные железы условнорефлекторным путем. Чем с большим аппетитом поедается пища, тем секреция в этот период выше, но она может быть заторможена другими раздражителями. Прием пищи, раздражая рецепторы полости рта, вызывает безусловные рефлексы, усиливающие сокоотделение пищеварительных желез. Подобного типа рефлекторные влияния особенно выражены в верхней части пищеварительного тракта. По мере удаления от нее участие истинных рефлексов в регуляции пищеварительной функции уменьшается. Так,

329

в наибольшей мере выражены рефлекторные влияния на слюнные железы, несколько меньше — на желудочные, еще меньше — на поджелудочную железу.

С уменьшением значения рефлекторных механизмов регуляции повышается значение гуморальных механизмов, особенно гормонов, образующихся в специальных эндокринных клетках слизистой оболочки желудка, двенадцатиперстной и тощей кишки, в поджелудочной железе. Эти гормоны названы гастроинтестинальными. В тонком и толстом отделах кишечника особенно велика роль локальных механизмов регуляции — местное механическое и химическое раздражение повышает активность кишки в месте действия раздражителей.

Таким образом, существует градиент распределения нервных и гуморальных регуляторных механизмов в пищеварительном тракте, но регулировать деятельность одного и того же органа могут несколько механизмов. Например, секреция желудочного сока изменяется истинными рефлексами, гастроинтестинальными гормонами и локальными нейро-гуморальными механизмами.

Местные механические и химические раздражения влияют как путем периферических рефлексов, так и через гормоны пищеварительного тракта. Последние могут высвобождаться из эндокринных клеток и под действием химических веществ, которые влияют на эти клетки, диффундируя из полости желудка и кишечника. Химическими стимуляторами нервных окончаний в желудочно-кишечном тракте являются кислоты и щелочи (Н+- и ОН~-ионы), продукты гидролиза питательных веществ. Поступая в кровь, эти продукты приносятся ее током к пищеварительным железам и возбуждают их непосредственно или через другие активные посредники, например биогенные амины. Некоторые из них, такие, как гистамин и серотонин, играют важную роль гуморальных регуляторов органов пищеварения.

Особенно велика роль в гуморальной регуляции деятельности органов пищеварения гастроинтестинальных гормонов. Некоторые из этих гормонов получены в чистом виде,

330