- •ПРЕДИСЛОВИЕ

- •Глава 1. Организация службы инфекционной помощи в России

- •Глава 2. Инфекционные болезни. Заболеваемость и смертность

- •Глава 3. Вакцинопрофилактика инфекционных болезней. Календарь прививок

- •Глава 4. Последипломное образование по специальности «Инфекционные болезни»

- •РАЗДЕЛ I. МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ

- •Глава 5. Клинические методы

- •Глава 6. Лабораторные методы

- •Приложения к главе 6. Лабораторные методы

- •Клинический анализ крови

- •Цель

- •Противопоказания

- •Подготовка к исследованию

- •Методика исследования

- •Интерпретация результатов

- •Факторы, влияющие на результат

- •Осложнения

- •Клинический анализ мочи

- •Цель

- •Показания

- •Подготовка к исследованию

- •Методика исследования

- •Факторы, влияющие на результат

- •Биохимический анализ крови

- •Цель

- •Показания

- •Противопоказания

- •Подготовка к исследованию

- •Методика исследования

- •Интерпретация результатов

- •Факторы, влияющие на результат

- •Осложнения

- •Анализ желчи

- •Цель

- •Показания

- •Противопоказания

- •Подготовка к исследованию

- •Методика исследования

- •Осложнения

- •Альтернативные методы

- •Клинический анализ кала

- •Цель

- •Показания

- •Противопоказания

- •Подготовка к исследованию

- •Методика исследования

- •Оценка копрограммы при протозоозах, гельминтозах, микозах

- •Факторы, влияющие на результат

- •Исследование спинномозговой жидкости

- •Методы исследования

- •Осложнения при Люмбальной пункции

- •Взятие спинномозговой жидкости для исследования

- •Визуальная оценка спинномозговой жидкости

- •Биохимическое исследование спинномозговой жидкости

- •Микробиологические методы*

- •Иммунологические методы*

- •Полимеразная цепная реакция*

- •Глава 7. Инструментальные методы

- •Электрокардиография

- •Цель

- •Показания

- •Противопоказания

- •Подготовка к исследованию

- •Методика исследования

- •Интерпретация результатов

- •Осложнения

- •Рентгенография

- •Цели

- •Показания

- •Противопоказания

- •Подготовка к исследованию

- •Методика исследования

- •Интерпретация результатов

- •Альтернативные методы

- •Электроэнцефалография

- •Цель

- •Показания

- •Противопоказания

- •Подготовка к исследованию

- •Методика исследования

- •Интерпретация результатов

- •Факторы, влияющие на результат

- •Осложнения

- •Электронейромиография

- •Цель

- •Показания

- •Противопоказания

- •Подготовка к исследованию

- •Методика исследования

- •Интерпретация результатов

- •Осложнения

- •Альтернативные методы

- •Компьютерная томография

- •Цель

- •Показания

- •Противопоказания

- •Подготовка к исследованию

- •Методика исследования

- •Интерпретация результатов

- •Осложнения

- •Альтернативные методы

- •Магнитно-резонансная томография

- •Цель

- •Показания

- •Абсолютные противопоказания

- •Относительные противопоказания

- •Подготовка к исследованию

- •Методика исследования

- •Интерпретация результатов

- •Осложнения

- •Альтернативные методы

- •Ультразвуковая диагностика. Эхокардиография

- •Цель

- •Показания

- •Противопоказания

- •Подготовка к исследованию

- •Методика исследования

- •10. Осложнения

- •12. Альтернативные методы

- •Эзофагогастродуоденоскопия

- •Цели

- •Показания

- •Противопоказания

- •Подготовка к исследованию

- •Методика исследования

- •Оценка результата

- •Осложнения

- •Альтернативные методы

- •Ректороманоскопия, колоноскопия

- •Цели

- •Показания

- •Противопоказания

- •Подготовка к исследованию

- •Методика исследования

- •Интерпретация результатов

- •Осложнения

- •Альтернативные методы

- •Глава 8. Немедикаментозные методы лечения инфекционных болезней

- •Режим

- •Диетотерапия

- •Физиотерапия

- •Санаторно-курортное лечение

- •Глава 9. Фармакотерапия

- •9.1. АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫЕ ПРЕПАРАТЫ. ЭТИОТРОПНАЯ ТЕРАПИЯ ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ

- •9.2. ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ БАКТЕРИОФАГИ КАК СРЕДСТВО АНТИБАКТЕРИАЛЬНОЙ ТЕРАПИИ

- •9.3. ПРОТИВОГРИБКОВЫЕ ПРЕПАРАТЫ

- •9.4. ПРОТИВОВИРУСНЫЕ ПРЕПАРАТЫ

- •9.5. ПРОТИВОПАРАЗИТАРНЫЕ ПРЕПАРАТЫ

- •9.6. ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

- •9.7. БИОДОСТУПНОСТЬ ВОЗБУДИТЕЛЯ

- •9.8. МЕХАНИЗМЫ РЕЗИСТЕНТНОСТИ К АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫМ ПРЕПАРАТАМ

- •9.9. ИММУНОТЕРАПИЯ ИНФЕКЦИОННЫХ БОЛЕЗНЕЙ

- •9.10. ПОБОЧНОЕ ДЕЙСТВИЕ АНТИМИКРОБНЫХ ПРЕПАРАТОВ

- •Глава 11. Катарально-респираторный синдром

- •Глава 12. Экзантемы, энантемы, первичный аффект

- •Глава 13. Лимфаденопатия

- •Глава 14. Синдром желтухи

- •Глава 15. Синдром поражения желудочно-кишечного тракта при инфекционных болезнях

- •Глава 16. Гепатолиенальный синдром

- •Глава 17. Поражение почек при инфекционных болезнях

- •Глава 18. Поражение центральной нервной системы при инфекционных болезнях

- •Глава 19. Поражение периферической нервной системы при инфекционных болезнях

- •Диагностика

- •Лечение

- •20.1. САЛЬМОНЕЛЛЕЗЫ

- •20.2. ШИГЕЛЛЕЗ

- •20.3. ЭШЕРИХИОЗЫ

- •20.4. ПИЩЕВЫЕ ТОКСИКОИНФЕКЦИИ

- •20.5. ХОЛЕРА

- •20.6. ЗАБОЛЕВАНИЯ, ВЫЗЫВАЕМЫЕ НАГ-ВИБРИОНАМИ

- •20.7. ИЕРСИНИОЗЫ

- •20.8. КАМПИЛОБАКТЕРИОЗ

- •20.9. ЛИСТЕРИОЗ

- •20.10. БРУЦЕЛЛЕЗ

- •20.11. ТУЛЯРЕМИЯ

- •20.12. СИБИРСКАЯ ЯЗВА

- •20.13. СТРЕПТОКОККОВЫЕ ИНФЕКЦИИ

- •20.14. ПНЕВМОКОККОВЫЕ ИНФЕКЦИИ

- •20.15. СТАФИЛОКОККОВЫЕ ИНФЕКЦИИ

- •20.16. МЕНИНГОКОККОВАЯ ИНФЕКЦИЯ

- •20.17. СЕПСИС

- •20.18. ДИФТЕРИЯ

- •20.19. ГЕМОФИЛЬНАЯ ИНФЕКЦИЯ

- •20.20. ЛЕГИОНЕЛЛЕЗЫ

- •20.21. ВОЗВРАТНЫЕ ТИФЫ

- •20.22. ЛЕПТОСПИРОЗ

- •20.24. СТОЛБНЯК

- •20.25. БОТУЛИЗМ

- •20.27. РИККЕТСИОЗЫ

- •20.28. ОРНИТОЗ

- •20.29. РЕСПИРАТОРНЫЙ МИКОПЛАЗМОЗ

- •Приложение к главе 20. Лепра

- •Коды по МКБ-10

- •Этиология

- •Эпидемиология

- •Меры профилактики: специфические, неспецифические. Мероприятия в очаге

- •Профилактика лепры

- •Патоморфология и патогенез

- •Клиническая классификация

- •Клинические и лабораторные диагностические тесты

- •Показания к дополнительным методам диагностики и консультациям специалистов

- •Лечение

- •Показания к госпитализации

- •Лечебная диета

- •Специфическая этиотропная терапия на дому и в стационаре

- •Патогенетическая терапия

- •Интенсивная терапия и реанимация

- •Сроки госпитализации

- •Диспансерное наблюдение

- •Санаторно-курортное лечение

- •Глава 21. Вирусные инфекции

- •21.1. ВИРУСНЫЕ ГЕПАТИТЫ 21.1.1. Гепатит А

- •21.2. ВИЧ-ИНФЕКЦИЯ

- •Профилактика

- •Патогенез

- •Клиническая картина

прозрачная (лаковая кровь), в более поздние сроки ксантохромная за счет превращения гемоглобина в желчные пигменты.

Общий анализ СМЖ включает просмотр под микроскопом окрашенного метиленовым синим мазка СМЖ с подсчетом форменных элементов крови. В норме СМЖ не содержит эритроцитов. Наличие эритроцитов (с подсчетом их числа в 1 мкл) может быть связано с примесью путевой крови, наличием субарахноидального кровоизлияния, мелких диапедезных кровоизлияний. В норме в люмбальной СМЖ содержится 5-6 лимфоцитов (условно "однозначный цитоз"). При воспалительных процессах количество клеток возрастает (плеоцитоз) от нескольких десятков до нескольких тысяч лейкоцитов в 1 мкл. При наличии в СМЖ 60% и более лимфоцитов цитоз характеризуется как лимфоцитарный. Он типичен для инфекций ЦНС, вызванных внутриклеточными паразитами, вирусами, риккетсиями, микобактериями. При содержании в СМЖ 61% и более нейтрофилов плеоцитоз расценивается как нейтрофильный, характерный для бактериальной инфекции, вызванной внеклеточными бактериями возбудителями гнойных инфекций. Важно подчеркнуть, что вне зависимости от возбудителя нейроинфекции в первые сутки плеоцитоз бывает чаще нейтрофильным. При содержании лимфоцитов и нейтрофилов в пределах от 40-60% нейтрофилов плеоцитоз расценивается как смешанный. Длительный смешанный плеоцитоз характерен для нейроинфекций с наличием деструктивных изменений в веществе мозга (герпетический менингоэнцефалит, менингоэнцефалит Западного Нила и др.). При затяжном течении инфекции ЦНС в СМЖ могут появляться макрофаги, при паразитарных поражениях - эозинофилы, при лейкозах и опухолях - бластные клетки. При просмотре СМЖ следует обращать внимание на состояние нейтрофилов: целые или поврежденные (при пневмококковом менингите), палочкоядерные (в ранние сроки вне зависимости от этиологии, включая вирусные, сегментоядерные при БГИ) и возможность наличия микробной флоры, которая часто позволяет дать предварительное заключение об этиологии нейроинфекции: кокки, палочковидные бактерии, спирохеты, дрожжеподобные клетки грибов.

Биохимическое исследование спинномозговой жидкости

Стандартное биохимическое исследование СМЖ включает определение уровня белка и глюкозы. В норме СМЖ содержит от 0,15 до 0,4 г/л белка, т.е. меньше, чем в плазме крови в 175-600 раз (белок плазмы 70-90 г/л), что связано с низкой проницаемостью гематоликворного барьера (ГЛБ) для белка. Снижение концентрации белка наблюдается в редких случаях при вирусных менингитах ("разбавленный ликвор"). Наиболее характерным для нейроинфекций является повышение концентрации белка в широких пределах: при вирусных менингитах до 0,5-1,2 г/л, энцефалитах до 1,0-2,0 г/л, при бактериальных менингитах в 1-2-е сутки до 1,0-1,5 г/л, на 2-3-и сутки до 3-6 г/л, в более поздние сроки до 6- 18 г/л, преимущественно за счет альбуминов при вирусных менингитах, за счет обеих фракций при бактериальных менингитах. Повышение уровня белка в СМЖ наблюдается также при объемных процессах, нарушениях кровообращения в оболочках и веществе мозга. Выраженный плеоцитоз в СМЖ при нормальном уровне белка обозначается как клеточнобелковая диссоциация, высокий уровень белка при нормальном или незначительно повышенном цитозе обозначается как белково-клеточная диссоциация.

В норме в ММЖ содержится от 2,8 до 3,9 ммоль/л глюкозы 40-50% от уровня в крови. Повышение уровня глюкозы наблюдается при гипергликемии, нейротоксикозе (токсической энцефалопатии), ОНГМ, при вирусных менингитах, иногда в первые часы болезни при бактериальных менингитах. Снижение уровня глюкозы в СМЖ возможно при гипогликемии, характерно для бактериальных и грибковых менингитов и менингоэнцефалитов в связи с ее потреблением возбудителем. В запущенных случаях глюкоза в СМЖ не определяется. Восстановление нормального содержания глюкозы свидетельствует об эффективности этиотропной терапии, однако влияние многих факторов на уровень глюкозы в СМЖ (уровень

глюкозы в крови, состояние проницаемости гемато-ликворного барьера. Так, повышение проницаемости барьера при токсическом поражении ЦНС, в первые часы бактериальных менингитов сопровождается повышением ее уровня, поэтому целесообразно одномоментно исследовать уровень глюкозы в СМЖ и крови и определять их соотношения) снижает диагностическую и прогностическую ценность этого показателя.

Для более эффективной диагностики и оценки эффективности этиотропной терапии рекомендуется определение уровня молочной кислоты (лактата) и D-димера фибрина (D- ДФ). В норме в СМЖ содержится 1,1-2,1 ммоль/л лактата. При бактериальных и грибковых менингитах повышается свыше 5,0 ммоль/л (5,1-25,0 ммоль/л), при вирусных менингитах, ОНМК в пределах до 3,0 ммоль/л. При эффективной этиотропной терапии уровень лактата снижается за 1-2 сут в 1,5-2 раза, при неэффективной терапии остается на прежнем уровне или нарастает. В отличие от глюкозы уровень лактата зависит только от биоактивности возбудителя в субарахноидальном пространстве, расщепляющего молекулу глюкозы посредством анаэробного гликолиза на 2 молекулы молочной кислоты (лактата).

D-димер фибрина является основным продуктом лизиса фибрина. В норме его содержание не более 0,5 мг/мл. Его уровень повышается до 3-10 мг/мл при БГМ уже в первые дни болезни, достигая максимума (10-25 мг/мл на 3-7-й день лечения) при затяжном течении БГМ, неэффективности антибактериальной терапии на 2-3-й неделе лечения в 2 и более раз свидетельствует об эффективности терапии.

Микробиологические методы*

Микроскопия мазка СМЖ. В отдельных случаях используют просмотр нативного препарата (мазок, темнопольная микроскопия, "висячая" капля, люминисцентная микроскопия). Наиболее широко используется микроскопия окрашенного мазка, позволяющая наиболее полно охарактеризовать морфологию возбудителя. Возможно обнаружение менингококка - грамотрицательного диплококка бобовидной формы, расположенного внутриклеточно. В отдельных случаях обнаруживаются палочковидные бактерии и дрожжеподобные клетки грибов. Данные бактериоскопии являются ориентировочными, но в сопоставлении с другими показателями СМЖ позволяют экстренно начать антимикробную терапию.

Посев на питательные среды позволяет выделить чистую культуру и детально изучить морфологию возбудителя, его видовую принадлежность, определить его чувствительность к антимикробным препаратам, проводить мониторинг чувствительности возбудителей менингитов в соответственном регионе. Положительный результат посева возможен у 4060% больных. При предшествующем применении антибиотиков эффективность метода снижается в 2 и более раз. Положительный результат посева может быть получен в ранние сроки до появления воспалительных изменений СМЖ.

Иммунологические методы*

Используют методы, основанные на определении антигенов возбудителей и антител к ним [иммуноферментный анализ (ИФА)].

Полимеразная цепная реакция*

ПЦР основана на обнаружении в СМЖ специфических фрагментов генома возбудителя. В настоящее время является наиболее информативным специфическим методом обнаружения возбудителей нейроинфекций. Дает положительный результат с первых часов болезни, до 2- 3 сут и более на фоне антимикробной терапии, позволяет оценить микробную нагрузку, контролировать эффективность терапии, в отдельных случаях определить чувствительность возбудителя к антимикробным препаратам.

Книга в списке рекомендаций к покупке и прочтению сайта https://meduniver.com/

*Подробнее см. гл. "Специфические методы лабораторной диагностики".

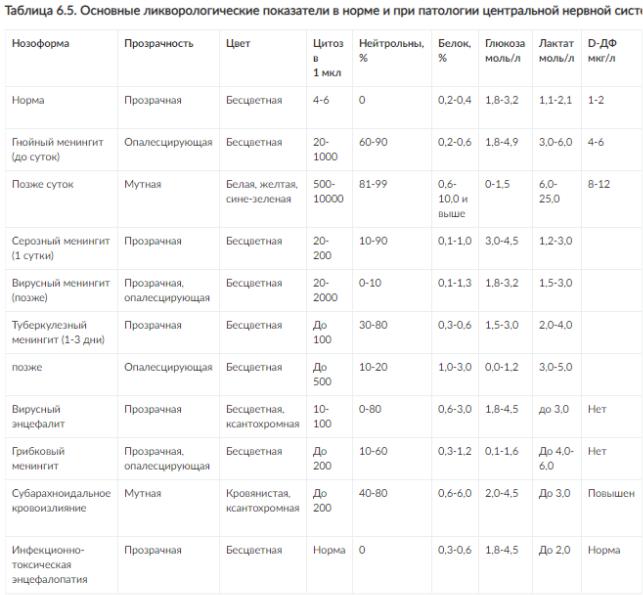

Наиболее характерные ликворологические синдромы при нейроинфекциях и дифференцируемой патологии представлены в табл. 6.5.