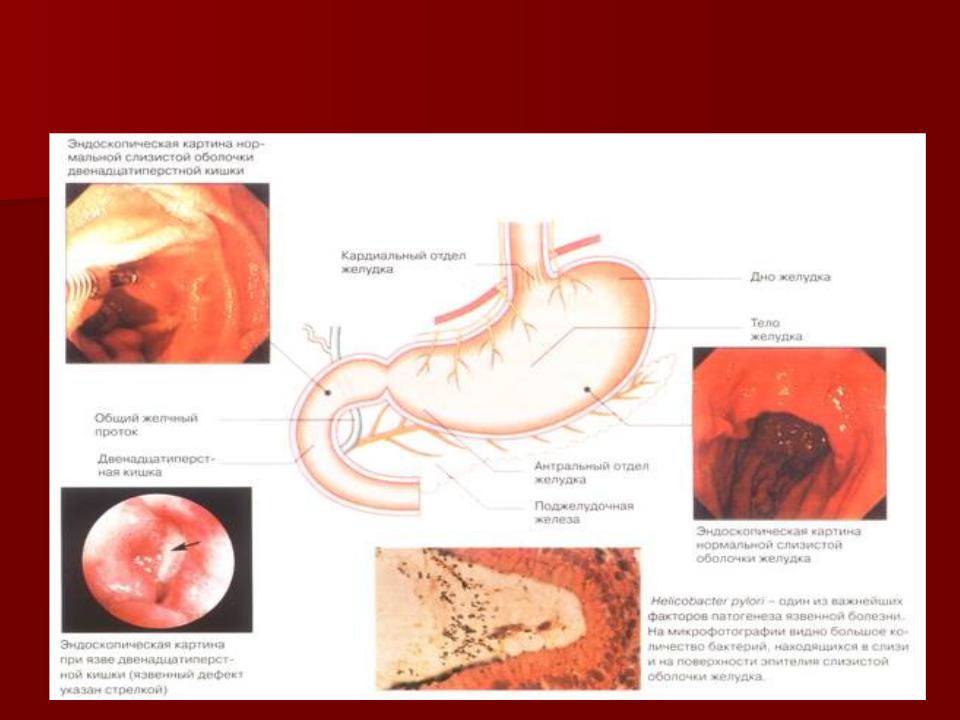

- •Язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки у детей

- •Язвенная болезнь

- •ЭТИОЛОГИЯ

- •1. Наследственная предрасположенность является

- •2. Экзогенные факторы.

- •3. Эндогенные факторы. Наибольшее значение имеет нервно-

- •Необходимо отметить, что существует точка зрения о сапрофитной роли НР, блокирующая саму идею

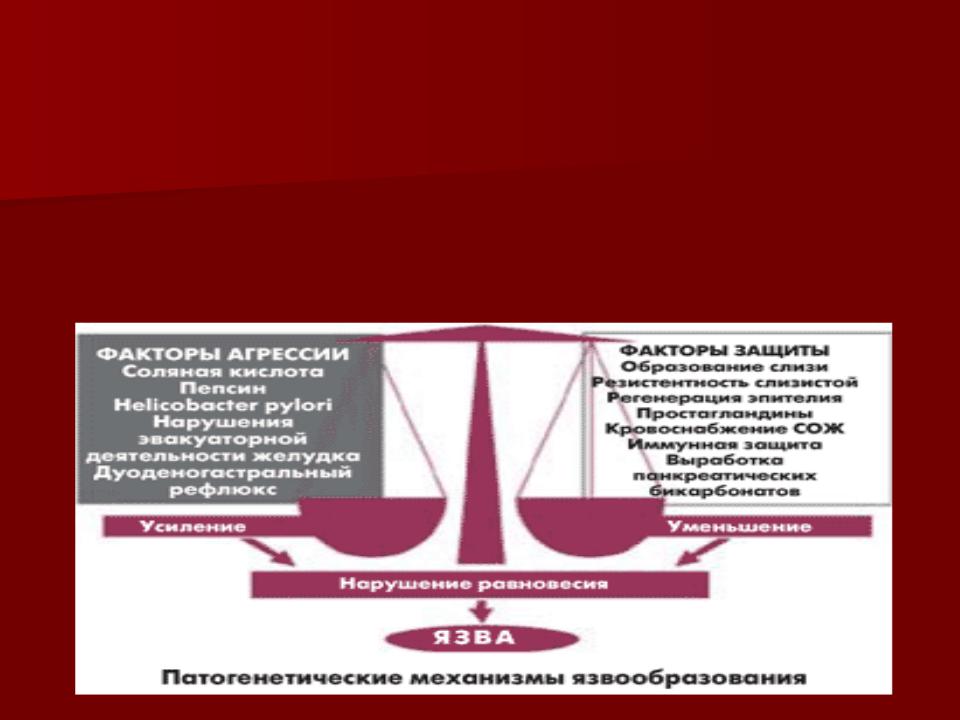

- •ПАТОГЕНЕЗ

- •Преобладание факторов агрессии над факторами защиты

- •ПАТОГЕНЕЗ

- •ПАТОГЕНЕЗ

- •детей

- •IV. Эндоскопическяя стадия

- •Язва желудка обострение

- •Микроскопическая картина язвы желудка

- •Язва двенадцатиперстной кишки

- •Язва двенадцатиперстной кишки

- •Клиника язвенной болезни

- •Клиническая

- •Диспепсические жалобы у детей также более

- •При объективном исследовании, как правило, определяется

- •Диагностика язвенной болезни:

- •Реже встречаются глубокие язвы "взрослого" типа, с дном дефекта, выполненным грязно-серым налетом фибрина,

- •2. Внутрижелудочная рН-метрия не имеет решающего значения в диагностике язвенной болезни у детей,

- •3. Рентгенологическая диагностика язвенной болезни

- •4. Методы диагностики Helicobacter pylori

- •Уреазный метод основан на определении фермента уреазы

- •Лечение язвенной болезни

- •Диета строится с учетом формы болезни и кислотности желудочного сока. Питание должно быть

- •Медикаментозная терапия

- •Вважным компонентом противоязвенной терапии является подбор антацидов и антисекреторных препаратов. При повышенной и

- •Профилактика язвенных

- •Спасибо за внимание

Язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки у детей

Язвенная болезнь

Язвенная болезнь — хроническое рецидивирующее общее заболевание ребенка, основным локальным проявлением которого служит язвенный дефект слизистой оболочки желудка или двенадцатиперстной кишки.

Распространенность язвенной болезни в структуре гастроэнтерологической патологии детского возраста составляет от 3,6 до 14,8%. Мальчики и девочки болеют одинаково часто, только после 14 лет увеличивается число больных среди юношей. Чаще всего заболевание начинается в школьном возрасте, причем около половины детей заболевают в возрасте 7—9 лет. В зависимости от локализации язвенного дефекта выделяют две формы заболевания: язвенную болезнь желудка и язвенную болезнь двенадцатиперстной кишки. В детском возрасте язвенная болезнь двенадцатиперстной кишки встречается примерно в З раза чаще, чем язвенная болезнь желудка.

2

ЭТИОЛОГИЯ

Язвенная болезнь издавна считается мультифакториальным заболеванием с полигенным типом наследования.

В настоящее время принято считать, что этиологическая структура язвенной болезни базируется на трех "китах":

1) наследственно-конституциональный фактор;

2) экзогенные факторы;

3) эндогенные факторы.

Рассмотрим эти группы причин по отдельности.

3

1. Наследственная предрасположенность является |

|

одной из важнейших причин развития язвенной болезни. По разным |

|

данным, от 20% до 70% детей с язвенной болезнью двенадцатиперстной |

|

кишки имеют родителей или ближайших родственников, страдающих |

|

этим же заболеванием. |

|

Современная наука располагает данными о многочисленных |

|

генетических маркерах язвенной болезни, важнейшими из которых |

|

являются: |

|

1) принадлежность к 0 (I) группе крови и сопутствующая ей |

|

гиперплазия обкладочных клеток; |

|

2) так называемый несекреторный статус (неспособность выделять со |

|

слюной и желудочным соком антигены системы АВН, которые отвечают за |

|

выработку гликопротеинов слизистой оболочки желудка); |

|

3) недостаток фукогликопротеинов в желудочной слизи; |

|

4) высокое содержание пепсиногена-1 в крови; |

|

5) высокие показатели содержания ацетилхолина и холинэстеразы в |

|

сыворотке крови; |

|

6) гиперплазия G-клеток антрального отдела желудка с |

|

гиперпродукцией гастрина; |

|

7) выявление антигенов системы НLА - В5, В15, В35 и др. |

|

Наследственная предрасположенность реализуется чаще по |

|

отцовской линии (Волков А.И., 1999), однако имеются данные о том, что |

|

некоторые формы язвенной болезни, в частности, вариант, протекающий |

|

с высоким содержанием пепсиногена-1 в сыворотке крови, сцеплен с Х- |

|

хромосомой и передается по материнской линии (Новик А.В., 1992). |

4 |

2. Экзогенные факторы.

К ним принято относить "фоновые" ситуации, нередко

сопровождающие жизнь ребенка: нервно-эмоциональное напряжение,

нарушение режима дня и питания, грубые алиментарные погрешности, употребление рафинированных продуктов, не

обладающих достаточной буферной способностью, еда всухомятку,

быстрая еда и т.д.

Немаловажную роль играет недостаток в пище микроэлементов,

витаминов, белка. Негативную роль в развитии язвенного дефекта играет длительный и беспорядочный прием медикаментов

(нестероидных противовоспалительных препаратов, салицилатов,

некоторых антибиотиюв, сульфаниламидов). Не следует сбрасывать со счетов и такие этиологические факторы, как снижение сопротивляемости организма ребенка

после перенесенных заболеваний, наличие очагов хронической инфекции,

глистно-паразитарная инвазия.

5

3. Эндогенные факторы. Наибольшее значение имеет нервно-

рефлекторное воздействие на желудок и двенадцатиперстную кишку со стороны

других пораженных органов ЖКТ (печени, желчного пузыря, поджелудочной

железы, кишечника), а также

сердечно-сосудистой, мочевыделительной,

эндокринной систем. Формирующиеся при этом

патологические висцеро-висцеральные рефлексы нарушают регуляцию гастродуоденальной зоны, вызывают дискоординацию секреторной и моторной функций желудка и двенадцатиперстной кишки. Одним из важнейших эндогенных (инфекционных)

факторов в настоящее время считается Helicobacter pylori (НР). По данным С.В. Бельмера(1999), он обнаруживается у 87%, а по данным Е.А. Корниенко (1999)- у 99,8% детей, страдающих язвенной болезнью. Вместе с тем результаты мультицентровых исследований, проведенных в последние

годы в разных странах мира, показали, что на долю язвенной

болезни, ассоциированной с НР, у взрослых пациенте приходится 56%

дуоденальных язв и 38% язв желудка (Cloud К. et al., 1999). Исследования,

выполненные в нашей стране, также указывают на рост, НР-негативных вариантов

язвенной болезни у взрослых - до 30% по данным Ю.П. Успенского (2000).

6

Необходимо отметить, что существует точка зрения о сапрофитной роли НР, блокирующая саму идею необходимости проведения антихеликобактерной терапии.

Известно, что геном НР содержит около 1600 генов. Существует ряд

генов, продукты которых - белки CagA, VacA, IceA, BabA - рассматривают как патогенности. Наличие их играет определенную роль в характеристике

вирулентности штамма. Поэтому существующие в настоящее время более 40

штаммов НР имеют различную степень вирулентности, и чаще всего

неизвестно, какой именно штамм определяется у ребенка.

На характер и выраженность воспалительных изменений в гастродуоденальной зоне влияет не столько сам факт инфицирования НР, сколько следующие составляющие:

1) характер штамма;

2) характер иммунного ответа макроорганизма;

3) степень обсемененности слизистой оболочки бактериями;

4) длительность инфицирования;

5) генетическая предрасположенность (Корниенко Е.А. и др., 2003).

И все же следует признать, что большинство авторов, проводящих

исследования в этой области, придерживаются мнения об НР как важном компоненте этиологии и патогенеза язвенной болезни и на данный момент

постулируют необходимость лечения, направленного на его уничтожение (эрадикацию).

7

ПАТОГЕНЕЗ

По современным представлениям, патогенез язвенной болезни многообразен, а потому сложен. Чаще всего его представляют в виде своеобразных "весов", на одной чаше которых находятся факторы агрессии, а на других - факторы защиты слизистой оболочки гастродуоденальной язвы (весы Shey)

8

Преобладание факторов агрессии над факторами защиты |

|||||||||

приводит |

чаще |

|

к |

образованию |

язвенного |

дефекта |

в |

||

двенадцатиперстной кишке, первичное снижение факторов защиты |

|||||||||

(даже без гиперактивации факторов агрессии) способствует |

|||||||||

формированию дефекта слизистой оболочки желудка. Наиболее |

|||||||||

неблагоприятным в плане ульцерогенеза является сочетание резкой |

|||||||||

активации факторов агрессии при угнетении факторов защиты. |

|

|

|||||||

В общем виде последовательность событий при дуоденальном |

|||||||||

ульцерогенезе (наиболее частом у детей) можно представить |

|||||||||

следующим образом: |

|

|

|

|

|

|

|

||

Нарушение нейрогуморальной регуляции в гипоталамо- |

|||||||||

гипофизарно-гастродуоденальной системе |

Нарушение выработки |

||||||||

нейропептидов |

и |

|

регуляторных |

пептидов |

желудка |

и |

|||

двенадцатиперстной |

кишки |

Нарушение равновесия |

между |

||||||

факторами агрессии и защиты |

Приобретение желудочным соком |

||||||||

агрессивных свойств |

|

Метаплазия слизистой оболочки желудка в |

|||||||

двенадцатиперстной |

|

кишке |

|

Колонизация |

НР |

в |

|||

двенадцатиперстную кишку |

Нарушение микроциркуляции в |

||||||||

двенадцатиперстной кишке |

|

|

|

|

|

||||

Воздействие пепсина на слизистую оболочку двенадцатиперстной |

|||||||||

кишк |

Образование язвенного дефекта. |

|

|

|

|||||

В случае формирования НР-негативного варианта язвенной болезни двенадцатиперстной кишки из патогенетической цепочки

В случае формирования НР-негативного варианта язвенной болезни двенадцатиперстной кишки из патогенетической цепочки

выпадает соответствующее "слабое звено".

9