- •введение

- •санационная бронхоскопия

- •регионарная лимфатическая терапия

- •терапия лазерным облучением

- •лазерная фотокоагуляция

- •озонотерапия

- •NO-терапия

- •аргоноплазменная коагуляция

- •радиоволновая хирургия

- •Глава III. Патология органов дыхания

- •Хроническая обструктивная болезнь легких

- •Абсцедирующая пневмония

- •Легочное кровотечение

- •патогенез и патологическая анатомия

- •клинические варианты легочного кровотечения

- •диагностика

- •лечение

- •Доброкачественные опухоли легких

- •Бронхоплевральные свищи

- •эндоскопическая ваготомия

- •озонотерапия

- •Остановка желудочно-кишечного кровотечения

- •инъекционный метод

- •электрокоагуляция

- •лазерная фотокоагуляция

- •аргоноплазменная коагуляция

- •комплексный эндоскопический гемостаз и NO-терапия

- •Удаление инородных тел

- •Заключение

- •Список литературы

Глава III. ПАТОЛОГИЯ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ

Хроническая обструктивная болезнь легких

При хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ) имеет место совокупность патологических процессов, затрагивающих как структуру мукоцилиарного аппарата, так и функционирование бронхоассоциированной лимфоидной ткани, результатом чего яв ляется извращение местных иммунных реакций вплоть до развития местного вторичного иммунодефицита. Как считает А.В.Кононов, финальная атрофия слизистой оболочки бронхов, наступающая в результате длительно текущего воспалительного процесса, является морфологическим выражением относительной пластической недос таточности покровного эпителия и иммунокомпетентных клеток, прогрессирование которой может быть остановлено коррекцией воспаления иммуномодуляторами.

Влияние тимусных пептидов в основном распространяется на систему клеточного иммунитета. Поскольку последний является ведущим по отношению к гуморальному, он опосредованно вы зывает интенсивное деление В-лимфоцитов и поколений попу ляций плазматических клеток, что на конечном этапе приводит к выработке специфических иммуноглобулинов.

Поэтому введение Т-активина методом интрабронхиальной ре гионарной лимфатической терапии дает усиление пролиферативной активности бронхоассоциированной лимфоидной ткани (БАЛТ), что в свою очередь повышает защитные механизмы в ус ловиях хронической воспалительной реакции, приводя к стабили зации процесса и, в конечном счете, к его частичной компенсации (Ярема И.В. и соавт., 1998). Т-активин вводят в количестве 100 мкг.

Метод регионарной лимфатической терапии оказывает влияние как на диффузно расположенные иммунокомпетентные клетки, так и на органы периферической иммунной защиты, а именно лимфатические узлы.

Для повышения эффективности лечения ряда патологических состояний, в том числе первично-воспалительной формы хрони-

57

ческого атрофического бронхита с наличием гнойного секрета в бронхах, который сопровождается нарушением иммунного ста туса организма, перспективными оказываются препараты, на правленные на коррекцию барьерно-фильтрационной и иммуно логической функций лимфатической системы. Наибольшее внима ние в этом плане привлекает лизоцим в связи с его уникальными ферментативными, антимикробными свойствами и чрезвычайно широким распространением в природе. Лизоцим вводят лимфотропно в конце санационной бронхоскопии в количестве 100 мг.

Новое поколение иммуномодуляторов, таких как полиоксидоний, в широком диапазоне доз оказывает выраженное прямое действие как на клеточный, так и на гуморальный иммунитет, усиливает кооперацию Т- и В-лимфоцитов, стимулирует их про лиферацию, миграцию и фагоцитарную активность макрофагов, повышая их переваривающую способность в отношении пато генных микроорганизмов.

Полиоксидоний синтезирован в Институте иммунологии МЗ РФ А.В. Некрасовым и применяется не только как иммуномодулятор широкого спектра действия, но и, что очень важно, в отличие от тимусных пептидов, как детоксикант. Последнее имеет большое значение, особенно при лимфогенных методах введения, так как из вестно, что лимфатическая система - это структура, в которой со вершается постоянная миграция гуморального материала и борьба с микробами и их токсинами, клеточным детритом в условиях па тологического процесса. По данным Института иммунологии и нашим наблюдениям (Чернеховская Н.Е. и соавт., 2001), лечение многих хронических заболеваний становится более результативным при активации иммунитета больных с помощью полиоксидония в комплексе с терапией основного заболевания.

В нашей работе мы применяем схему лимфотропного введе ния полиоксидония в конце лечебной бронхоскопии в дозе 0,006 г курсом 5 инъекций через день.

Всем больным ХОБЛ выполняют диагностическую бронхо скопию как для исключения каких-либо других заболеваний, в частности, рака легкого и туберкулеза, так и для определения показаний к лечебным бронхоскопиям.

Бронхоскопию выполняют видеобронхоскопом или бронхофиброскопом фирмы «Фуджинон» под местной анестезией 2% рас твором лидокаина в количестве 10 мл по общепринятой методике.

У больных ХОБЛ в стадии обострения эндоскопическая кар тина соответствует диффузному, частично диффузному или

58

строго ограниченному одноили двустороннему бронхиту 2 - 3 степени интенсивности воспаления (рис. 20, 21 см. цв. вклейку на с.88), а также первично-воспалительной форме атрофического бронхита с большим количеством слизисто-гнойного или гной ного секрета (рис. 22). Эти изменения слизистой оболочки брон хов являются показанием к лечебным бронхоскопиям.

Во время лечебной бронхоскопии следует стремиться восста новить дренажную функцию бронхов, удаляя гнойное содержи мое из бронхиального дерева, проводить целенаправленное воз действие на микрофлору бронхов и вводить препараты, сни жающие вязкость секрета.

Санационные бронхоскопии выполняют через день. Показа нием к окончанию лечения служит улучшение состояния боль ного (нормализация температуры тела, прекращение кашля, уменьшение или исчезновение одышки). Во время эндоскопиче ского исследования отмечают уменьшение или исчезновение отека и гиперемии слизистой оболочки бронхов, характер секре та меняется с гнойного на слизистый.

Больным бронхитом 2 степени интенсивности воспаления обычно выполняют 5-6 лечебных процедур на курс лечения.

При бронхите 3 степени интенсивности воспаления следует проводить 6-8 санационных бронхоскопий на курс лечения.

Пациентам с первично-воспалительной формой атрофиче ского бронхита, как правило, достаточно 4 - 5 лечебных брон хоскопий на курс лечения.

Исследование рельефа эпителия бронхобиоптатов после комплексной терапии с применением интрабронхиального лимфотропного введения антибиотиков и иммуномодуляторов по казало частичное восстановление структуры мерцательного эпи телия - на апикальной поверхности клеток имелись сформиро ванные реснички в разной фазе их движения. Этот факт свиде тельствует о восстановлении функциональной способности рес нитчатого аппарата, а значит, и мукоцилиарного транспорта. Появление отдельных бокаловидных клеток придает архитекто нике этого вида эпителия свойственный ему характер. |

Исследование клеточных популяций диффузной лимфоидной ткани собственной пластинки слизистой оболочки бронха пока зывает увеличение клеток лимфобластического ряда и макрофа гов. Весьма немаловажным фактором является увеличение коли чества мононуклеарных фагоцитов (рис. 23). Появление данных клеточных форм свидетельствует о конечном этапе воспаления и нормальных условиях репаративной регенерации.

Таким образом, лечебные мероприятия, основанные на интрабронхиальной регионарной лимфатической антибиотико- и иммунотерапии, приводят не только к анатомическому, но и функциональному восстановлению слизистой оболочки трахеобронхиального дерева.

Рис. 23. Восстановление эпителиального покрова сегментарного бронха в результате комплексной лимфотропной терапии. СЭМ нативных препаратов х 160.

Абсцедирующая пневмония

Пневмония по-прежнему остается одним из наиболее распро страненных заболеваний. В структуре заболеваемости органов дыхания по России уже более 15 лет лидирует пневмония. В Рос сии среднестатистические показатели заболеваемости составля ют 10-15% (Чучалин А.Г., 1995). Среди всех госпитализирован ных больных доля пациентов с пневмониями составляет 60% (Дворецкий Л.И., 1996).

60

В последние годы в нашей стране отмечается устойчивая тен денция к увеличению смертности от пневмонии. В середине 90-х го дов этот показатель был равен 18 на 100000 населения. Особенно высока летальность при госпитальных пневмониях: в ряде случаев она достигает 40-50% (Сидоренко СВ . и соавт., 1999). "•

По классификации выделяют следующие виды пневмоний: внебольничная, госпитальная, аспирационная, * пневмония у больных с иммунодефицитами.

Проблема диагностики и дифференциальной диагностики рака легкого и воспалительных заболеваний легких является чрезвычай но сложной и до настоящего времени окончательно не решена. Од ной из задач диагностической бронхоскопии является исключение так называемой ретенционной пневмонии, которая может развить ся у больных с центрально растущей опухолью легкого или при давно находящихся инородных телах в бронхах.

При нарушении дренажной функции бронхов наступает абсцедирование пневмонии - тяжелое осложнение, которое сопровожда ется нарушением как клеточного, так и гуморального иммунитета, и является показанием к проведению лечебных бронхоскопий.

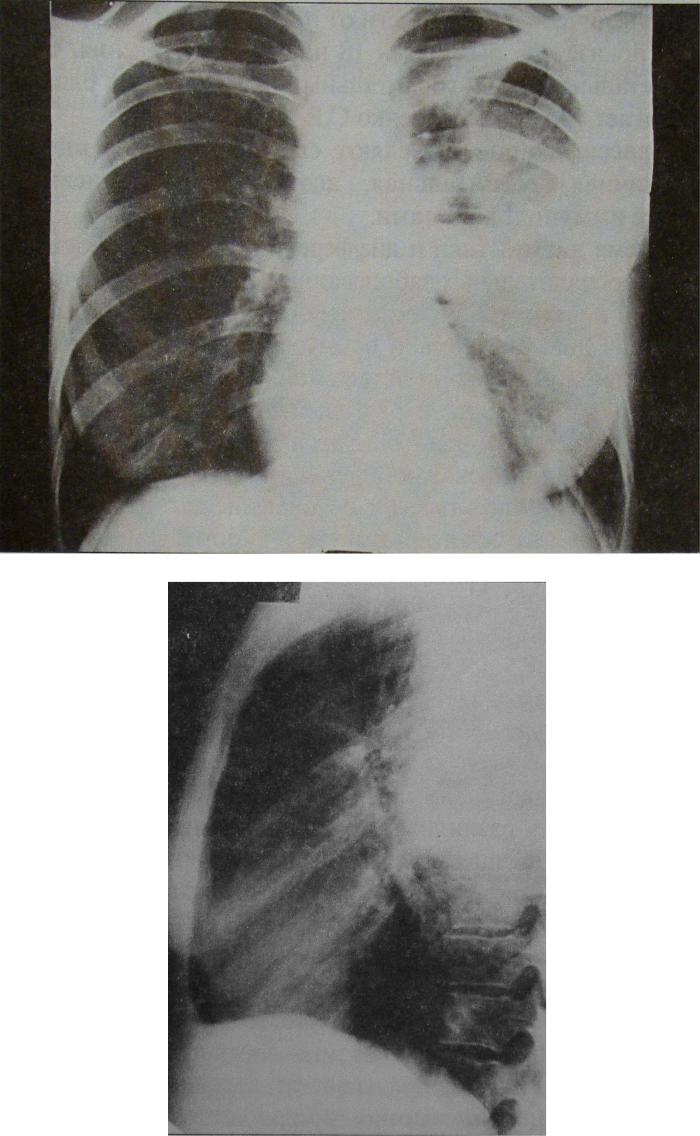

При абсцедирующей пневмонии на обзорных рентгенограм мах органов грудной полости на фоне затемнения виден участок просветления от 1,5 до 3 см в диаметре с горизонтальным уров нем, при этом размер затемнения значительно превышает размер участка распада легочной ткани, что отличает абсцедирующую пневмонию от абсцесса легкого (рис. 24, 25).

Во время бронхоскопии пневмония проявляется бронхитом, ко торый может быть различным по распространенности в зависимо сти от локализации пневмонии. Как правило, пневмонии соответ ствует бронхит 1 (рис. 26) или 2 степени интенсивности воспаления. При пневмонии, протекающей на фоне ХОБЛ, во время бронхо скопии определяются множественные линейные или циркулярные рубцы в области устьев или шпор сегментарных и субсегментарных бронхов (рис. 27). Секрет, как правило, гнойный, в большом коли честве, т.е. эндоскопическая картина соответствует деформирую щему бронхиту 3 степени интенсивности воспаления.

Абсцедирующая пневмония проявляется яркой гиперемией слизистой оболочки бронхов, сужением устьев сегментарных бронхов до точечных за счет отека слизистой, густым гнойным секретом в большом количестве.

61

Рис. 24, 25. Абсцедирующая нижнедолевая левосторонняя пневмония. На обзорных рентгенограммах воспалительная инфильтрация всей нижней доли, осложненная распадом с формированием абсцесса в С6.

62

При абсцедирующей пневмонии пациентам во время бронхо скопии в просвет бронхов вводят от 80 до 120 мл санирующей сме си. В связи с тем, что у этих больных во время бронхоскопии опре деляется выраженный отек слизистой оболочки бронхов с резким су жением просвета последних, вводить антибиотик в просвет бронхи ального дерева нецелесообразно, так как он не достигнет зоны абсцедирования. Санационную бронхоскопию у них должно завершать лимфотропное введение антибиотика и иммуномодулятора.

Как показали иммунологические исследования, у всех паци ентов до лечения было снижено относительное и абсолютное количество Т-клеток, определяемое в реакциях спонтанного розеткообразования с эритроцитами барана и бласттрансформации лимфоцитов с неспецифическим митогеном фитогемаглютинином, что свидетельствует о вторичном иммунодефиците.

Санационные бронхоскопии выполняют через день. Показани ем к окончанию лечения служит улучшение состояния больного (нормализация температуры, прекращение кашля) и образование участка пневмосклероза на месте распада (на контрольной рентге нограмме органов грудной полости). Во время бронхоскопии отме чается исчезновение отека и гиперемии слизистой оболочки, харак тер секрета меняется со слизисто-гнойного на слизистый.

На курс лечения в среднем требуется 5-6 исследований, из лечение обычно наступает у всех пациентов.

Имеющаяся до лечения дезорганизация в системе бронхоас социированной лимфоидной ткани (БАЛТ) в виде разволокнения ее матрикса, появления липоцитов, сменяется усилением пролиферативной активности клеток БАЛТ. На фоне регионар ного лимфатического введения антибиотиков и иммуномодуляторов формируются полноценные ретикулярные волокна с оби лием лимфобластов, подверженных дифференцировке на полно ценные лимфоциты с гладким рельефом.

На фоне интрабронхиального введения иммуномодуляторов в 1,5 раза увеличивается относительное количество Т-лимфоцитов и в 2 раза - абсолютное. Митотическая актив ность клеток БАЛТ возрастает более чем в 3 раза.

Таким образом, санационные бронхоскопии в сочетании с интрабронхиальным регионарным лимфатическим введением антибиотика, Т-активина, лизоцима или полиоксидония обла дают высокой эффективностью при лечении больных абсцеди рующей пневмонией. Воздействие тимических факторов на БАЛТ вызывает усиление защитных сил тканей и клеток брон хиального дерева и в конечном итоге положительно влияет на

процессы репаративной регенерации эпителиального пласта в качестве специфического фактора местной иммунорегуляции.

Благодаря этому сокращаются сроки лечения. |

1 |

Абсцесс легкого. Фармакокинетика роцефина при действии оксида азота.

Необходимость дальнейших исследований в лечении боль ных с абсцессами легких обосновывается ростом заболеваемо сти, высокой летальностью при хирургическом лечении, неудов летворительными отдаленными результатами.

Удельный вес абсцессов легких, осложненных пиопневмотораксом, кровотечением, сепсисом, вырос за последние годы с 15,8% до 63,6%, а летальность при них составляет от 1,6% до 15,6%, достигая при осложненных формах 54% (Стручков В.И. и соавт., 1984; Чернобровый Н.П. и соавт., 1986; Путов Н.В. и со авт., 1989; Картавова В.А. и соавт., 1990).

Абсцессы могут иметь гематогенное, бронхогенное, лимфогенное и травматическое происхождение. Наиболее часто встре чаются метапневмонические и аспирационные абсцессы. Еще А.П.Колесов и В.Л.Толузаков (1966) отмечали, что возникнове нию хронических абсцессов легких способствуют поздняя госпи тализация больных абсцедирующими пневмониями, отсутствие полноценного и направленного их лечения, выписка из стацио нара без полноценного клинического и рентгенологически дока занного выздоровления.

Абсцессы могут быть одиночными (90%) и множественными (10%), наиболее часто они локализуются в верхней доле справа и слева. Размеры абсцессов - от 3 до 10 см в диаметре, но гигант ские абсцессы могут достигать 15 - 20 см в диаметре и более.

В практической работе целесообразно различать три стадии абсцесса легкого: острый абсцесс, хронический абсцесс и очи стившийся абсцесс (ложная киста).

Рентгенологическая картина абсцесса зависит от стадии его развития и течения.

Острый абсцесс имеет правильную шаровидную форму. В первые дни после прорыва гнойника в бронх форма полости не правильная, с нечеткими контурами за счет инфильтрации, стен ки ее неравномерны по толщине с бухтообразными внутренними очертаниями. В дальнейшем, по мере отторжения некротических масс и формирования капсулы, полость абсцесса приобретает

64

более или менее правильную форму с равномерными по толщине стенками и ровным внутренним контуром.

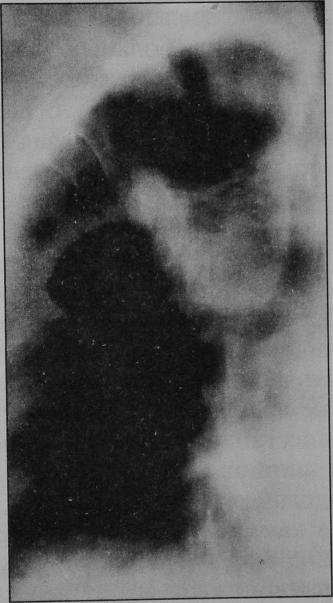

Хронический абсцесс имеет несколько другую рентгенологиче скую картину. Форма полости неправильно округлая из-за рубце вания ткани, окружающей абсцесс, и рубцевания пиогенной обо лочки. В окружности полости выявляется пневмосклероз (рис. 28).

Структура тени при абсцессе зависит главным образом от наличия содержимого внутри полости.

Рис. 28. Хронический абсцесс верхней доли правого легкого. На томограммах правого легкого в прямой проекции верхняя доля уменьшена в объеме, цирроз C2, деформированная полость в Сз с перикавитарным воспалительным валом. Внутренний контур неровный, бронх Вз входит в полость. Верхнедолевой бронх деформирован. Ко рень легкого уплотнен.

Гангренозный абсцесс содержит в полости секвестры. Количе ство, размеры и форма их весьма вариабельны. Стенки полости разной толщины по протяженности. Внутренний контур нечеткий и неровный. Перикавитарная инфильтрация асимметричная.

Секвестры наблюдаются как при остром, так и при хрониче ском абсцессе. Они бывают одиночными и множественными.

Размеры их весьма вариабельны. Большие одиночные секвестры, заполняя в той или иной степени полость абсцесса, придают ему характерный вид: на фоне округлого затемнения у одного из по люсов или на отдельных участках определяются участки про светления в виде «полумесяца», «серпа» или прерывистого щелевидного сферического ободка. Окружающая легочная ткань при остром и хроническом абсцессе, как правило, изменена. Более отчетливо эти изменения получают отображение на томограм мах, бронхограммах и при контрастировании полости.

В редких случаях наружные контуры абсцесса бывают бугри стыми, что создает определенные дифференциально-диагнос тические трудности. Этих больных обычно направляют на бронхоскопию с диагнозом рак легкого.

У больных с опорожняющимся абсцессом в бронхиальное дерево, во время бронхоскопии отмечаются гиперемия и отек слизистой оболочки в области устья дренирующего бронха, из которого поступает в большом количестве густой гнойный сек рет (рис. 29). На слизистой оболочке могут быть грануляции, образующиеся в результате постоянного длительного гноетече ния. Наиболее сложно провести дифференциальный диагноз между стенозом бронха воспалительной и опухолевой этиологии при инфильтративном росте опухоли. Диагностические затруд нения должны быть решены с помощью биопсии.

Если абсцесс не дренируется в бронхиальное дерево, прохо димость бронха восстанавливают механическим путем с помо щью биопсийных щипцов во время первой лечебной бронхоско пии под рентгенологическим контролем.

Для санации в качестве антисептика используют 0,1 - 0,2% раствор диоксидина на 2% растворе гидрокарбоната натрия. Лечебные бронхоскопии выполняют через день, вводя (в зави симости от размера абсцесса) от 80 до 140 мл санирующей смеси за 1 сеанс. В конце каждой лечебной бронхоскопии лимфотропно вводят антибиотик в разовой дозировке и по показаниям - иммуномодулятор (как правило, 0,006 г полиоксидония).

С начала 2003 г. мы начали использовать оксид азота в ком плексной терапии больных с абсцессами легких.

Предварительно мы поставили задачу определить у экспери ментальных животных содержание роцефина в трахеобронхиальных лимфатических узлах при его лимфотропном введении в

условиях NO-терапии.

Лимфотропное введение роцефина на фоне ежедневных сеан сов NO-терапии показало существенное увеличение концентра ции антибиотика в регионарных лимфатических узлах. По срав-

66

нению с лимфотропным введением антибиотика без воздействия оксида азота, терапевтическая концентрация роцефина в лимфа тических узлах сохранялась до 48 час. Незначительное количест во антибиотика оставалось в пробах и через 72 часа от момента введения роцефина (табл. 3).

Таблица 3.

Концентрация роцефина в легких и бронхах при введении его экспериментальным животным в претрахеальную клетчатку (п/к) и под слизистую трахеи и бронхов (с/б) в дозе 15 мг/кг.

№ |

Ткань и |

Метод |

|

|

|

|

Время в часах |

|

|

|

||||

|

единицы |

вве |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

измерения |

дения |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

3 |

6 |

9 |

|

12 |

18 |

|

24 |

48 |

72 |

|

1. |

Ткань легкого |

п/к |

|

4,1 |

3,9 |

2,7 |

|

1,8 |

1,1 |

|

0,3 |

0,2 |

|

|

|

с плеврой |

с/б |

|

7,4 |

6,1 |

5,3 |

|

4,7 |

3,8 |

|

1,7 |

— |

||

|

|

|

|

|

||||||||||

|

(левое) (мкг/г) |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

2. |

Стенка трахеи |

п/к |

|

8,1 |

7,3 |

5,1 |

|

4,7 |

3,1 |

|

1,7 |

0,1 |

|

|

|

и крупных |

с/б |

|

15,4 |

14,9 |

13,1 |

|

10,3 |

7,8 |

|

3,1 |

1,1 |

— |

|

|

|

|

|

|

||||||||||

|

бронхов |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

(мкг/г) |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

3. |

Трахеоброн- |

п/к |

|

21,7 |

18,4 |

17,9 |

|

14,1 |

6,7 |

|

3,1 |

0,4 |

|

|

|

хиальные |

с/б |

|

10,1 |

8,4 |

6,1 |

|

5,3 |

3,7 |

|

0,9 |

0,1 |

— |

|

|

|

|

|

|

||||||||||

|

л/узлы (мкг/г) |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

4. |

Трахеоброн- |

с/б |

|

12,3 |

10,7 |

8,1 |

|

6,3 |

4,9 |

|

2,1 |

0,7 |

0,3 |

|

|

хиальные |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

л/узлы (мкг/г) |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

в условиях |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

NO-терапии |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Лимфотропное введение антибактериального препарата по зволяет повысить его содержание непосредственно в зоне дейст вия в тканях и регионарных лимфатических узлах, так как созре вающие в лимфатических узлах лимфоциты способны адсорби ровать на своей поверхности антибиотик, депонировать его в лимфатическом узле на длительный период времени и достав лять его в зону поврежденных тканей. Этот процесс особенно выражен в случае возникновения лимфоцитарной инфильтрации воспалительного очага, что имеет место при острых и хрониче ских заболеваниях легких (Ефименко Н.А. и соавт., 2001).

Известно, что биологическое действие оксида азота направлено на стимуляцию иммунокомпетентных клеток, а также на процессы микроциркуляции (Грачев СВ., 2001; Шехтер А.Б. и соавт., 2001). Резюмируя изложенное, можно сделать вывод о том, что экзоген ный оксид азота усиливает образование новых лимфоцитов и цир-

67