- •1. Общее понятие об обмене веществ. Катаболизм и анаболизм. Основные этапы. Значение атф и других макроэргических соединений в обеспечении энергией процессов жизнедеятельности.

- •2. Производные моносахаридов, образующиеся в организме (фосфорные эфиры, уроновые кислоты, аминосахара), их биологическое значение.

- •3. Биосинтез холестерина. Схема процесса. Атеросклероз и связь нарушений метаболизма холестерина и липопротеинов.

- •4. Минеральные вещества крови (фосфор, кальций, натрий, калий, железо) Участие в обмене. Роль гормонов в регуляции обмена солей

- •1. Основные этапы биосинтеза белка. Роль нуклеиновых кислот, активация аминокислот. Рабочий цикл рибосомы.

- •2. Гетерополисахариды (классы гликозаминогликанов).Строение, распространение в организме и биологическая роль.

- •3. Структура ферментов. Активный центр. Механизм образования фермент-субстратного комплекса. Аллостерические участки, их биологическая роль.

- •4. Состав молока и роль в питании растущего организма. Сравнительная оценка состава коровьего и женского молока. Преимущества естественного вскармливания.

- •1. Свойства и биологическая роль белков. Белки как гидрофильные коллоиды. Реакции осаждения белков, использование реакций осаждения в медицинской практике. Методы очистки и разделения белков.

- •3. Понятие об энергии активации. Образование фермент-субстратного комплекса. Принципы количественного определения активности ферментов. Единицы активности.

- •4. Содержание и формы билирубина в крови. Диагностическое значение форм билирубина.

- •1. Белки как амфотерные электролиты. Механизм образования заряда. Изоэлектрическая точка белков. Свойства белков в изоэлектрическом состоянии.

- •2. Биосинтез и мобилизация гликогена, последовательность реакций. Биологическая роль. Регуляция активности фосфорилазы и гликогенсинтазы.

- •3. Основные сведения о кинетике ферментативных реакций. Факторы, влияющие на скорость ферментативных реакций.

- •4. Содержание глюкозы в крови. Возрастные особенности.

- •1. Гидролиз белков. Методы, условия, продукты гидролиза. Определение степени гидролиза белков. Использование гидролизатов в медицине.

- •2. Анаэробный распад глюкозы, последовательность реакций, локализация. Биологическая роль.

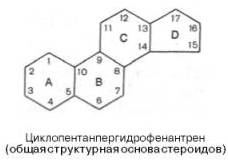

- •3. Стероидные гормоны, представители. Механизм действия. Особенности биосинтеза стероидных гормонов.

- •4. Содержание белков в плазме крови, возрастные особенности.

- •2. Роль анаэробного и аэробного распада глюкозы в мышцах. Судьба молочной кислоты.

- •3. Кофакторы и их связь с витаминами. Типичные примеры.

- •Строение коферментов

- •4. Содержание остаточного азота в крови. Компоненты остаточного азота.

- •1. Белки. Классификация белков. Характеристика сложных белков. Хромопротеины, классификация, строение, распространение.

- •Характеристика простых белков

- •2. Аэробное окисление углеводов, схема процесса. Образование пировиноградной кислоты из глюкозы, последовательность реакций. Челночные механизмы транспорта водорода.

- •3. Регуляция активности ферментов. Аллостерические механизмы, ограниченный протеолиз, химическая модификация ферментов. Биологическая роль регуляции активности ферментов

- •4. Возрастные особенности состава крови (белки, остаточный азот, глюкоза).

- •1. Нуклеопротеины. Современные представления о структуре и функции нуклеиновых кислот. Продукты их гидролиза.

- •2. Окислительное декарбоксилирование пировиноградной кислоты. Последовательность реакций, связь с дыхательной цепью.

- •3. Активаторы и ингибиторы ферментов. Типы ингибирования. Применение ингибиторов в качестве лекарственных средств.

- •4. Минеральные вещества крови. Распределение между плазмой и эритроцитами.

- •1. Днк. Первичная, вторичная и третичная структура днк. Биологическая роль днк.

- •2. Цикл трикарбоновых кислот, последовательность реакций, связь с дыхательной цепью. Биологическое значение.

- •3. Классификация ферментов. Важнейшие представители основных классов.

- •Классификация и номенклатура ферментов

- •4. Содержание кальция и фосфора в плазме крови.

- •1. Рнк. Первичная и вторичная структура рнк. Типы рнк, особенности строения, локализация в клетке. Биологическая роль.

- •2. Строение коэнзима а, участие в обмене веществ.

- •3. Энергетический обмен. Стадии катаболизма белков, липидов, углеводов. Источники восстановительных эквивалентов для электрон-транспортной цепи. Роль митохондрий в окислении водорода

- •4. Изменение содержания белков, остаточного азота, глюкозы крови при заболеваниях.

- •1. Гликопротеины. Их строение, классификация, представители гликопротеинов, биологическая роль.

- •2. Пентозофосфатный путь окисления глюкозы, основные этапы процесса. Биологическое значение цикла. Наследственные нарушения

- •3. Митохондриальная цепь окисления водорода. Образование электрохимического трансмембранного потенциала, его использование.

- •4. Анализ желудочного сока.

- •1. Липопротеины. Их строение, классификация. Состав и функции липопротеинов крови.

- •2. Роль печени в обмене углеводов. Глюконеогенез, субстраты для синтеза, схема реакций.

- •3. Тканевое дыхание, последовательность реакций. Продукция энергии в дыхательной цепи.

- •4. Формы кислотности желудочного сока.

- •1. Хромопротеины, их строение, биологическая роль. Основные представители хромопротеинов.

- •2. Аэробное окисление углеводов, схема процесса. Образование пировиноградной кислоты из глюкозы, последовательность реакций. Челночные механизмы транспорта водорода.

- •3. Надн-оксидазная система: над-зависимые дегидрогеназы, флавиновые дегидрогеназы, железосероцентры. Строение, их роль в транспорте электронов.

- •4. Возрастные особенности состава желудочного сока.

- •1. Заменимые и незаменимые аминокислоты. Потребность организма в белках в зависимости от возраста. Белковый минимум. Формы баланса азота в организме. Возрастные особенности.

- •2. Биосинтез глюкозы (глюконеогенез). Возможные предшественники, последовательность реакций. Глюкозо-лактатный цикл (цикл Кори). Физиологическое значение.

- •3. Цикл кислорода дыхательной цепи. Цитохромоксидаза, строение, биологическая роль.

- •4. Физико-химические показатели мочи. Возрастные особенности.

- •1. Переваривание белков в желудочно-кишечном тракте. Промежуточные и конечные продукты гидролиза белков. Использование аминокислот в тканях.

- •2. Сахарный диабет. Характер нарушений обменных процессов при сахарном диабете. Нарушение уронатного пути использования глюкозы как основа нарушений структуры гликозаминогликанов.

- •3. Образование макроэргических соединений в цепи тканевого дыхания. Характеристика процесса с помощью коэффициента р/о. Разобщение окисления водорода и фосфорилирования адф в дыхательной цепи.

- •4. РН мочи в норме и при патологии.

- •1. Процессы превращения аминокислот в толстом кишечнике под влиянием гнилостных бактерий. Обезвреживание продуктов гниения.

- •2. Наследственные нарушения обмена моносахаридов и дисахаридов: галактоземия, фруктозурия, непереносимость дисахаридов. Гликогенозы и агликогенозы.

- •3. Окислительное и субстратное фосфорилирование в процессе биологического окисления.

- •4. Пигменты мочи и их происхождение.

- •1. Основные пути использования аминокислот после всасывания. Синтез креатина, креатинфосфата, биологическая роль. Образование креатинина.

- •2. Современные данные об активных формах углеводов, жирных кислот и аминокислот.

- •3. Надн-оксидазная система: убихинон, цитохромы в, с1,с. Строение, их роль в транспорте электронов.

- •4. Органические вещества мочи, их происхождение.

- •1. Роль нуклеиновых кислот в биосинтезе белка. Характеристика генетического кода. Строение и роль т-рнк.

- •2. Взаимосвязь белкового, углеводного и липидного обменов. Роль ключевых метаболитов глюкозо-6-фосфата, пировиноградной кислоты и ацетил-КоА.

- •3. Образование со2 в процессе биологического окисления. Типы декарбоксилирования в цикле трикарбоновых кислот.

- •4. Азотсодержащие вещества мочи. Возрастные особенности.

- •1. Основные этапы биосинтеза белков (активация аминокислот, фазы трансляции, участие рибосом).

- •2. Липиды, классификация и распространение. Химическая природа, свойства и биологическая роль триацилглицеринов.

- •3. Микросомальное и митохондриальное окисление, сходства и различия. Пути использования кислорода. Токсичность кислорода. Механизмы защиты.

- •4. Содержание мочевой кислоты в крови. Причины гиперурикемии.

- •2. Классификация глицерофосфолипидов, химическое строение и биологическая роль в организме.

- •3. Витамины и их значение в жизнедеятельности человека. Классификация витаминов. Участие в обмене веществ.

- •4. Индикан мочи, значение исследования.

- •1. Основные типы превращений аминокислот в тканях (дезаминирование, трансаминирование, декарбоксилирование).

- •2. Стерины, стериды, их представители. Биологическая роль холестерина как предшественника других стеринов.

- •3. Витамин с. Химическая природа, распространение, участие в обменных процессах.

- •4. Парные соединения мочи.

- •1. Непрямое дезаминирование аминокислот, биологическое значение. Роль глутаматдегидрогеназы. Виды аминотрансфераз, их специфичность.

- •Специфичность.

- •2. Переваривание и всасывание простых и сложных липидов в желудочно-кишечном тракте. Возрастные особенности.

- •3. Витамин в1. Химическая природа, распространение, участие в обменных процессах.

- •4. Минеральные вещества мочи.

- •1. Образование и обезвреживание аммиака. Биосинтез мочевины, последовательность реакций. Роль печени в мочевинообразовании. Возрастные особенности

- •2. Судьба всосавшихся простых и сложных липидов. Жировые депо. Липотропные вещества и их роль.

- •3. Витамин в2. Химическая природа, распространение, участие в обменных процессах.

- •4. Реакции на патологические составные части мочи (белок, глюкоза, кровь, ацетоновые тела). Методы экспресс-диагностики.

- •1. Процессы образования конечных продуктов обмена простых белков. Основные источники аммиака. Роль глутамина в обезвреживании аммиака и синтезе ряда соединений.

- •3. Витамин рр. Химическая природа, распространение, участие в обменных процессах.

- •4. Способы определение белка в моче.

- •1. Распад пуриновых и пиримидиновых азотистых оснований. Конечные продукты, пути выведения.

- •2. Желчные кислоты, строение, свойства. Участие в переваривании и всасывании липидов. Конъюгация желчных кислот, биологическая роль

- •3. Витамин в6. Химическая природа, распространение, участие в обменных процессах.

- •4. Глюкозурия и ее причины.

- •2. Окисление высших жирных кислот. Последовательность реакций β-окисления. Связь окисления жирных кислот с цитратным циклом и дыхательной цепью.

- •3. Витамин а. Химическая природа, распространение, участие в обменных процессах.

- •4. Соединительная ткань. Классификация. Клеточные элементы. Основные белки соединительной ткани. Межклеточный матрикс, представление о гликопротеинах соединительной ткани.

- •1. Обмен триптофана. Образование серотонина, биологическая роль. Кинурениновый и серотониновый пути превращения триптофана.

- •2. Биосинтез жирных кислот, последовательность реакций. Регуляция биосинтеза.

- •3. Витамин d. Химическая природа, распространение, участие в обменных процессах.

- •4. Кетонурия и ее причины.

- •1. Переваривание и всасывание нуклеопротеинов в желудочно-кишечном тракте. Судьба всосавшихся продуктов.

- •2. Биосинтез триацилглицеринов, способы синтеза, последовательность реакций. Роль инсулина, адреналина, глюкогона в регуляции синтеза. Значение процесса.

- •3. Гормоны и их классификация. Представление об основных механизмах гормональной регуляции метаболизма.

- •4. Креатинурия и ее причины.

- •1. Пути распада пуриновых и пиримидиновых нуклеотидов в тканях. Конечные продукты. Нарушение обмена нуклеотидов. Биохимические основы подагры.

- •2. Переваривание и всасывание липидов в желудочно-кишечном тракте.

- •3. Гормоны щитовидной и паращитовидных желез. Химическое строение и участие в обменных процессах.

- •4. Протеинурия и ее причины.

- •1. Биосинтез днк. Днк-полимеразы. Повреждения и репарация днк. Наследственные заболевания, связанные с нарушением репарации днк.

- •2. Буферные системы крови. Роль буферных систем в поддержании гомеостаза рН. Кислотно-основное состояние. Понятие об ацидозе и алкалозе.

- •3. Гормоны надпочечников. Глюкокортикоиды и минералокортикоиды. Химическое строение и участие в обменных процессах.

- •4. Гематурия и гемоглобинурия, их причины.

- •1. Биосинтез рнк. Процессинг матричной и транспортной рнк. Обратная транскрипция, биологическая роль.

- •2. Гемоглобин, строение и свойства. Возрастные особенности. Понятие об аномальных гемоглобинах.

- •3. Функции почек. Транспорт веществ в процессе секреции и реабсорбции. Реабсорбция глюкозы, аминокислот, профильтровавшихся белков. Пороговые и беспороговые вещества.

- •4. Фенилкетонурия, алкаптонурия. Причины их возникновения.

- •1. Биосинтез пуриновых нуклеотидов. Роль фолиевой кислоты. Синтез дезоксирибонуклеотидов, роль системы тиоредоксина. Синтез нуклеозидтрифосфатов.

- •2. Депонирование и мобилизация жиров в жировой ткани. Транспорт и

- •3. Ферменты сыворотки крови. Классификация. Диагностическое значение их определения.

- •4. Роль воды в организме. Содержание и распределение воды в тканях. Возрастные особенности. Регуляция водного обмена.

- •1. Биосинтез пиримидиновых нуклеотидов. Особенности синтеза тимидиловых нуклеотидов, тимидилатсинтетаза, роль тетрагидрофолиевой кислоты (тгфк). Нарушение синтеза пиримидиновых нуклеотидов.

- •2. Механизмы защиты от активных форм кислорода. Ферментные и неферментные звенья антиоксидантной защиты.

- •3. Пантотеновая кислота. Химическая природа, распространение, участие в обменных процессах.

- •4. Гомеостатическая функция почек. Участие почек в регуляции кислотно-основного состояния. Процессы ацидо- и аммониогенеза. Титруемая кислотность мочи. Аммонийные соли.

- •1. Распад хромопротеинов в тканях. Фазы превращений билирубина. Исследование желчных пигментов с диагностической целью.

- •2. Биосинтез холестерина, последовательность реакций до образования мевалоновой кислоты, представление о дальнейших этапах. Транспорт холестерина. Холестерин и атеросклероз.

- •3. Гормоны поджелудочной железы. Химическое строение и участие в обменных процессах.

- •4. Мышечная ткань. Химический состав, возрастные особенности. Химизм мышечного сокращения. Источники энергии.

- •3. Гомополисахариды (крахмал и гликоген). Химическое строение, свойства. Особенности распада в желудочно-кишечном тракте и тканях.

- •4. Нервная ткань. Химический состав, особенности обмена. Возрастные особенности.

- •1. Хромопротеины, их строение, биологическая роль. Основные представители хромопротеинов.

- •2. Аэробное окисление углеводов, схема процесса. Образование пировиноградной кислоты из глюкозы, последовательность реакций. Челночные механизмы транспорта водорода.

- •3. Гормоны половых желез. Химическое строение и участие в обменных процессах.

- •4. Индикан мочи, происхождение, диагностическая роль.

1. Основные этапы биосинтеза белков (активация аминокислот, фазы трансляции, участие рибосом).

Репликация, транскрипция, трансляция

Репликация – биосинтез ДНК, по полуконсервативному типу

3 этапа:

1)инициация:

-подготовка матер.цепи к репликации

-обр-ие репл.вилки

-сборка праймосома

-синтез праймера

Топоизомераза – расспирализовывает 3ую стр.

Хеликаза – 2ую, разрывая водор.связи, исп Е АТФ

В ориджинах начинается репликация.

Праймосома = хеликаза+праймаза+SSB-белки(препятствуют респиралиации, защищают от сшивок)

РНК-затравки синт.РНК-полимераза.Роль праймера: акт.ДНК-полимеразу. Для ведущей цепи 1 праймер, для отстающей – много. Синтез Днк всегда начинается с РНК- затравки. Праймеры акт. ДНК-полимеразу, они антипараллельны и комплиментарны цепям ДНК.

2)элонгация – удлинение дочерних цепей.Всегда растет 3конец. Субстраты-dАТФ, dГТФ. С помощью ДНК-полимераз, проверяется 2ды комплиментарность нуклеотида.

3)терминация- остановка. 2 молекулы ДНК, точные копии материнской

Транскрипция – синтез РНК на матрице ДНК, консервативный.

4 этапа:1)связывание РНК-полимеразы с ДНК

2)инициация 3)элонгация 4)терминация

Трансляция – перевод первичной структуры мРНК в амк-последовательность белка. Перевод основан на генетическом коде. Синтез в цитозоле кл. на рибосоме

1)инициация :

1.активация АМК:

R-СН(NH2)COOH +АТФ → R-СН(NH2)CO~ОАМФ (аминоациладенилат)

R-СН(NH2)CO~ОАМФ + тРНК → R-СН(NH2)CO~ тРНК(аминоацил- тРНК),Ф:кодаза

2.связывание АМК с тРНК сложноэфирной связью. Узнавание своей АМК с помощью АРС-азы – имеет высокую субстратную специфичность

3.Самосборка рибосомы. В малой субъединице – иниц.белки мРНК, иниц.аминоацилРНК,3 белк. фактора. Малая субъединица двигается по мРНК, пока не дойдет до старт-кодонов АУГ,ГУГ, к старт-кодону своим антикодоном присоединяется большая тРНК. Устанавливается рамка считывания. Затем присоединяется большая субъединица, затрачивается ГТФ. Инициаторный аминоацил-тРНК всегда в П-центре. Теперь рибосома готова. В А-участке триплет свободен, К нему присоединяется тРНК.

2)элонгация – образование пептидной связи, удлинение цепи

Рабочий цикл рибосомы идет в 3 этапа: 1)связывание аминоацил-тРНК в А-уч.(ГТФ, фактор элонгации)

2)образование пептидной связи (пептидил-ГФ), 3)транслокация (ГТФ, фактор элонгации)

Продолжается до тех пор, пока не кончатся АМК в белке, затр. 4 макроэрг.связи

3)терминация – происходит, когда в А-уч. оказывается стоп-кодон+релизинг-факторы (факторы терминации ). Активация в Е-уч. эстеразы (расщепление эфирной связи).

2. Липиды, классификация и распространение. Химическая природа, свойства и биологическая роль триацилглицеринов.

Липиды играют важнейшую роль в процессах жизнедеятельности. Будучи одним из основных компонентов биологических мембран, липиды влияют на их проницаемость, участвуют в передаче нервного импульса, создании межклеточных контактов. Жир служит в организме весьма эффективным источником энергии либо при непосредственном использовании, либо потенциально – в форме запасов жировой ткани. В натуральных пищевых жирах содержатся жирорастворимые витамины и «незаменимые» жирные кислоты. Важная функция липидов – создание термоизоляционных покровов у животных и растений, защита органов и тканей от механических воздействий. A. Простые липиды: сложные эфиры жирных кислот с различными спиртами.

1. Глицериды представляют собой сложные эфиры трехатомного спирта глицерина и высших жирных кислот.

2. Воска: сложные эфиры высших жирных кислот и одноатомных или двухатомных спиртов.

Б. Сложные липиды: сложные эфиры жирных кислот со спиртами, дополнительно содержащие и другие группы.

1. Фосфолипиды: липиды, содержащие, помимо жирных кислот и спирта, остаток фосфорной кислоты. В их состав часто входят азотистые основания и другие компоненты:

а) глицерофосфолипиды (в роли спирта выступает глицерол);

б) сфинголипиды (в роли спирта – сфингозин).

2. Гликолипиды (гликосфинголипиды).

3. Стероиды.

4. Другие сложные липиды: сульфолипиды, аминолипиды. К этому классу можно отнести и липопротеины

B. Предшественники и производные липидов: жирные кислоты, глице-рол, стеролы и прочие спирты, альдегиды жирных кислот, углеводороды, жирорастворимые витамины и гормоны.

57.Классификация глицерофосфолипидов, химическое строение и биологическая роль в организме.

В

их состав входят глицерин, жирные

кислоты, фосфорная кислота и обычно

азотсодержащие соединения. R1и

R2–

радикалы высших жирных кислот, a R3–

чаще радикал азотистого соединения.

В

их состав входят глицерин, жирные

кислоты, фосфорная кислота и обычно

азотсодержащие соединения. R1и

R2–

радикалы высших жирных кислот, a R3–

чаще радикал азотистого соединения.

Классификация:

Фосфатидилхолины (лецитины) соединены глицерин, высшие жирные кислоты, фосфорная кислота и холин [НО—СН2—СН2—N+(CH3)3]

-Фосфатидилэтаноламины наличие в составе последних азотистого основания этаноламина (HO—CH2—CH2—N+H3)

- Фосфатидилсерины. азотистым соединением служит остаток аминокислоты серина

-Фосфатидилинозитолы Радикалом (R3) в является шестиуглеродный циклический спирт инозитол. В животном организме найдены в мозге, печени и легких.

-плазмогены

-кардиолипин-является как бы «двойным» глицерофосфолипидом. Кардио-липин локализован во внутренней мембране митохондрий.

К

стероидам относятся, гормоны коркового

вещества надпочечников, желчные кислоты,

витамины группы D, сердечные гликозиды

и другие соединения. В организме человека

важное место среди стероидов занимают

стерины, т.е. стероидные спирты. Главным

представителем стеринов является

холестерин. Каждая клетка в организме

млекопитающих содержит холестерин.

Находясь в составе мембран клеток,

неэтерифицированный холестерин вместе

с фосфолипидами и белками обеспечивает

избирательную проницаемость клеточной

мембраны и оказывает регулирующее

влияние на состояние мембраны и на

активность связанных с ней ферментов.

В цитоплазме холестерин находится

преимущественно в виде эфиров с жирными

кислотами, образующих мелкие капли –

так называемые вакуоли. В плазме крови

как неэтерифицированный, так и

этерифицированный холестерин

транспортируется в составе липопротеинов.

К

стероидам относятся, гормоны коркового

вещества надпочечников, желчные кислоты,

витамины группы D, сердечные гликозиды

и другие соединения. В организме человека

важное место среди стероидов занимают

стерины, т.е. стероидные спирты. Главным

представителем стеринов является

холестерин. Каждая клетка в организме

млекопитающих содержит холестерин.

Находясь в составе мембран клеток,

неэтерифицированный холестерин вместе

с фосфолипидами и белками обеспечивает

избирательную проницаемость клеточной

мембраны и оказывает регулирующее

влияние на состояние мембраны и на

активность связанных с ней ферментов.

В цитоплазме холестерин находится

преимущественно в виде эфиров с жирными

кислотами, образующих мелкие капли –

так называемые вакуоли. В плазме крови

как неэтерифицированный, так и

этерифицированный холестерин

транспортируется в составе липопротеинов.

Холестерин – источник образования в организме млекопитающих желчных кислот, а также стероидных гормонов (половых и кортикоидных). Холестерин, а точнее продукт его окисления – 7-дегидрохолестерин, под действием УФ-лучей в коже превращается в витамин D3.